Основные методы учёта охотничьих животных

Методы относительного учёта. Необходимо учитывать, что данным методом нельзя получить абсолютные показатели плотности или численности животных. К этому методу относится маршрутный учёт зверей по следу на снегу, при котором подсчитывается число следов определенного вида животных, пересекающих маршрут учёта на единице длины маршрута (обычно 10 км). В учёт принимаются следы не более чем суточной давности.

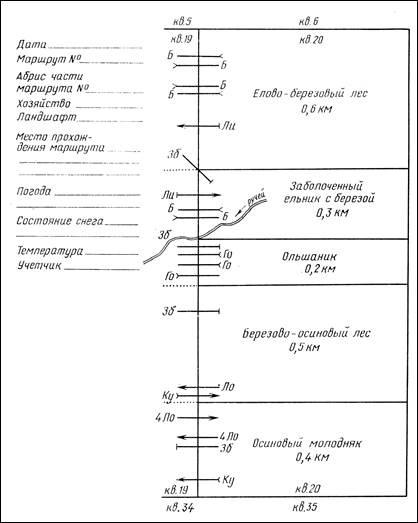

При учёте производится запись текущих наблюдений: природные ориентиры на маршруте, виды зверей. Абрис (план, схема) маршрута составляется непосредственно на маршруте. На абрис наносится: линия маршрута, необходимые ориентиры с номерами лесных кварталов, пересечение дорог, линий электропередачи, просек, ручьев и других объектов. Основное содержания абриса – это пересечение маршрута следами зверей; вид зверя и направление движения.

Учёт охотничьих птиц на маршрутах ведется при визуальном их наблюдении.

При закладке маршрутов необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. маршруты располагать равномерно;

2. стремиться к соблюдению прямолинейности;

3. не отклоняться от заранее намеченных направлений;

4. не закладывать маршруты вдоль дорог, рек, ручьев, границ болот, а только перпендикулярно.

Среди методов относительного учёта особое место занимает группа методов, основанная на подсчете животных с одной точки наблюдения. Наиболее широко распространенным примером таких методов может быть учёт водоплавающей дичи на зорях (на перелетах). Учётчик, находясь в месте с хорошим обзором территории, подсчитывает увиденных им перелетающих уток. Учёт может вестись по разными показателям: число уток увиденных на заре; число уток пролетающих на расстоянии выстрела (50-60 м); число всех видимых и слышимых уток.

Аналогичный метод учёта вальдшнепа на тяге сводится к подсчёту птиц слышимых по характерным звукам (цвиканье, хорканье) и видимых.

К этим методам близок по технике использования учёт крупных зверей в местах их концентрации (на водопоях, солонцах, подкормочных площадках и т.п.). Такие места звери посещают обычно ночью, поэтому желательно вооружение учётчика оптическими приборами ночного видения.

Все методы приведенные выше объединяет то, что во всех случаях нельзя установить площадь угодий, с которой собираются данные о числе увиденных, услышанных птиц или зверей. Следовательно, эти методы непригодны для абсолютных учётов и их нельзя использовать в комбинированных учётах. Показатели относительных учётов могут использоваться для выявления сравнительной целостности того или иного места охоты на перелётах, тяге, на определенном солонце или водопое.

Методы абсолютного учёта. Сплошными или поголовными учётами называются учёты, когда определенная территория обследуется сплошь и все животные учитываются поголовно.

Специфика поголовного учёта заключается в том, что им учитывают в основном стадных животных (сайгак, северный олень) в скоплениях и одиночных.

Сплошные учёты проводятся преимущественно наземными способами, но в отдельных случаях могут проводиться с применением авиации и аэрофотосъемки (учет оленя, сайгака, суслика, сурка).

Учёт на пробных площадях применяется в тех случаях, когда на каждой пробе можно учесть нескольких видов животных или их групп. Нормой считается 4-5 учётных единиц для пробной площади.

Учёт численности боровой дичи методом прогона на пробных площадях, относится к одним из самых точных методов учёта лесных тетеревиных птиц. Чтобы максимально исключить пропуск птиц, расстояние между загонщиками не должно быть более 15-20 м.

Гораздо чаще прогона на пробных площадях применяется многократное обследование угодий с регистрацией встреч одиночных птиц и выводков боровой дичи. Такой метод называется картированием индивидуальных участков по встречам на пробных площадях (100-140 га).

Учёт глухарей и тетеревов на токах, считается одним из самых доступных методов учёта этих видов птиц. Желательно учитывать птиц на всех известных токах. Непосредственный учёт на глухариных токах проводится в период максимальной интенсивности токования, когда на ток прилетают глухарки.

Учёт охотничьих птиц по голосам с одной точки проводится для определения численности перепела, белой куропатки и др. Учётчик на вечерней и утренней заре с одного места регистрирует всех поющих самцов птиц и наносит на план их предположительное место. Границы и площадь пробной площадки определяется средним радиусом от точки наблюдения до предела слышимости самцов. Лучше, если учётная площадь имеет естественные границы, тогда за размер площадки принимают площадь обследуемого выдела.

Учёт копытных по рёву. Учитываются ревущие быки во время гона. В этот период они обычно придерживаются определенных мест. Рев приурочен к вечерней и утренней зорям. Учётчик выбирает возвышенное место на равнинных угодьях или на склоне в горных условиях. Для определения общего поголовья животных необходимо знать процентное соотношение ревущих быков ко всей популяции.

Учёт зверей шумовым прогоном может осуществляться в любое время года. В бесснежные периоды выбегающих с площади животных регистрируют наблюдатели, расстояние между ними не должны быть больше 300 м при учёте копытных и 50 м при учёте зайцев, лис и др.

Зимой обнаружение животных ведется по следам на снегу. После прогона устанавливают число зверей на площадке, оно равно разнице между числом свежих выходных и входных следов.

Методом прогона учитывают копытных зверей, волков, лисиц, рысей, зайцев и др. Для учёта закладывают площади размером от 50 до 1000 га, они должны отражать всё разнообразие охотничьих типов угодий. Общая площадь проб должна охватывать не менее 25% всей площади угодий.

Результаты учёта на всех пробных площадях, полученные методом шумового прогона, экстраполируются на всю общую площадь, ошибка такого метода не превышает 10%.

Метод картирования участков обитания по следам, применяется в том случае, когда звери в течение нескольких дней придерживаются одного и того же места обитания. Расстояние между маршрутами не должно быть больше минимального поперечника суточного участка зверя. Этим методом учитывают соболя, мелких куньих зверей и даже бурого медведя.

Учёт животных по норам. Этим методом учитывают лису, песца, енотовидную собаку, барсука и других животных поселяющихся в норах. Учёт по норам необходимо проводить во время воспитания молодняка (май — июнь). Для получения абсолютных показателей численности, количество жилых нор умножают на средний размер семьи.

Учёт по дефекациям на пробных площадях также приобретает широкое признание, особенно в отношении копытных животных. Количество кучек дефекации в среднем достаточно постоянно и составляет для лося 13-14 шт. за сутки, для косули 15-16 шт. и т.д. Такие учёты лучше проводить по снегу. Дефекации в пределах определенной площади учитываются в процессе маршрутного хода шириной в три метра, равномерно покрывающую всю площадь. При охвате 80-100% общей площади точность составляет 15-20%.

Методы ленточных учётов. Все учёты на пробных маршрутных полосах (лентах), при заранее заданной ширине полосы, называется ленточными учётами или учётами на ленточных пробах.

Ленточные учёты бывают наземными и аэровизуальными. Визуальное авианаблюдение ведется с условием, что ширина учётной ленты заранее задана по наземным ориентирам. В наземных учётах применяется как постоянная, так и переменная ширина учётной ленты (Приложение 5, 6).

В практике наземных учётов применяется:

1. Ленточный учёт с несколькими учётчиками и постоянной шириной ленты. Метод применим ко всему птичьему населению;

2. Ленточный учёт с одним учётчиком и постоянной шириной ленты. Метод применяется для учёта боровой дичи;

3. Ленточный учёт с одним учётчиком и переменной шириной ленты. Метод применяется для учёта боровой дичи в различных условиях;

4. Ленточный учёт рябчика с манком В процессе учёта манят с остановкой через 50-100 м);

5. Ленточный учёт белой куропатки. Производится регистрация самцов, охраняющих гнездовья;

6. Ленточный учёт боровой дичи с собакой.

Ленточные авиаучёты крупных зверей широко применяется при обследовании больших территорий.

Лиственные леса, низкие кустарники, открытые охотоугодья зимой хорошо просматриваются сверху в пределах учётной полосы по 250 м в обе стороны маршрута. Оптимальная высота наблюдения — 150 м, при минимальной скорости – 100-150 км/час. Общее время учёта не более 5-6 часов. Учёт с каждого борта ведут независимо друг от друга несколько учётчиков.

Результаты учёт записывают на абрис или надиктовывают на диктофон. Учётчиками фиксируется: время прохождения над ориентирами, имеющимися на карте, время пересечения опушек лесного массива, если учёт идет раздельно по категориям угодий, время обнаружения животных, количество их в группе, пол и возраст по возможности.

Комбинированные методы учёта, используются для уменьшения трудоемкости учётных работ при сохранении высокой точности. Они обычно состоят из одного абсолютного и одного относительного методов учёта.

Учёт на пробных площадях (абсолютный учёт) можно проводить любым методом: прогона, окладом с троплением и т.д. Важно, что бы параллельно с учётом на пробе, где выясняется плотность населения животных, проводился маршрутный учёт.

Сопоставление материалов двух учётов дает возможность получить пересчетный коэффициент для других маршрутных учётов.

Пересчетный коэффициент (К) равен плотности населения зверей на площади, деленный на показатель учёта – число пересечённых следов на 10 км маршрутного относительного учёта:

где: К — пересчётный коэффициент;

Р – плотность населения зверей;

Пу – показатель учёта числа пересечённых следов на 10 км.

Вычисленный на площадке пересчётный коэффициент применяют для определения плотности населения в других местах со сходными природными условиями по формуле:

Методы комбинированного учёта широко применяются в охотничьем хозяйстве, поскольку не требует больших затрат.

Источник

Основные методы учета охотничьих животных

4.2.1. Методы относительного учета

Относительными учетами называются такие, в результате которых нельзя получить абсолютные показатели (плотность, численность). К этой категории могут быть отнесен маршрутный учет зверей по следам на снегу, показателем которого является число встреченных, пересеченных маршрутом следов определенного вида животных на единицу длины маршрута (обычно на 10 км). Учитываются следы только суточной давности. Можно в принципе считать все следы за 2-3 суток после выпадения пороши, а затем общее их число разделить на соответствующее количество суток. Наилучший способ подсчитать только суточные следы – это повторное прохождение маршрута после затирания накануне всех старых следов. Длина маршрута зависит от размеров и других особенностей обследуемого участка, погоды и рядя других факторов. Прохождение маршрута может быть пешим, на лыжах, снегоходе, собачьих, оленьих, конных упряжках и т.д. Фиксируется обстановка при прохождении маршрута с помощью записей, диктофонов и других возможных средств. Записываются все наблюдения: проходимые ориентиры, время их прохождения, показатель спидометра или шагомера, встреченные следы, вид зверей, замеченные особенности поведения животных и т.д. Абрис (план, схема) маршрута при карандашной записи составляется непосредственно на маршруте, а при фиксировании результатов наблюдения иными способами – после завершения маршрутного учета (рис. 2).

Рисунок 2. Примерная форма абриса маршрутного учета зверей по следам (по Кузякину, 1979)

На него наносятся: линия маршрута, необходимые ориентиры (номера лесных кварталов, пересечения дорог, электролиний, просек, ручьев и др.). Желательно нанести характер угодий, через которые пролегал маршрут. Основное же содержание абриса – пересечение маршрутом следов зверей; вид зверя обозначается обычно сокращенным буквенным символом. На абрисе указывается также направление движения зверя, а если в одном направлении прошла группа зверей, указывается их число в группе.

Охотничьих зверей на маршруте учитывают в основном по следам. Учет охотничьих птиц, наоборот, строится на встрече их самих.

Учет и осреднение данных по типам угодий не будут нужными, если типы угодий и связанные с ними разницы в плотностях населения животных будут покрыты учетной пробой пропорционально соотношению их площадей в природе. Это значительно облегчает обработку учетов. Поэтому при закладке учетных маршрутов необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— стараться заложить маршруты возможно более равномерно;

— стремиться к прямолинейным маршрутам;

— не отклоняться от заранее намеченных направлений;

— не закладывать маршруты вдоль торных дорог, рек, ручьев, опушек, границ разных типов леса, по бровкам обрывов, краям грив, оврагов, балок, т.е. вдоль любых линейных элементов местности. Все они должны пересекаться маршрутами перпендикулярно или под углом.

Одним из лучших вариантов можно считать использование лесной квартальной сети для закладки маршрутов по ней. Однако, нужно иметь в виду что просеки влияют на размещение животных, на суточный ход их, а потому и на встречаемость следов у просек. В связи с этим следует либо закладывать маршруты не по самим просекам, а вблизи них, либо использовать для маршрутов визирки – не прорубленные границы кварталов и их частей.

Среди относительных методов учета особое место занимает группа методов, основанная на подсчете животных с одной точки наблюдения. Наиболее широко распространенным примером таких методов может быть учет водоплавающей дичи на зорях (на переплетах). Учетчик, находясь в определенном с хорошим обзором месте, подсчитывает увиденных им перелетающих уток. Показатели учета при этом могут быть различными: число перевиденных уток (по видам или группам) на заре; число пролетающих уток на расстоянии выстрела (до 50-60 м); число всех видимых и слышимых в сумерках и т.д.

Аналогичен метод учета вальдшнепа на тяге, который сводится к подсчету птиц: слышимых (цвиканье, хорканье), видимых, пролетавших на выстрел.

К этим двум методам близок по технике исполнения учет крупных зверей в местах их концентрации (на водопоях, солонцах, подкормочных площадках и т.п.). Такие места звери обычно посещают ночью, поэтому оптическое вооружение учетчика желательно.

Все три приведенных метода объединяет то, что во всех случаях нельзя установить площадь угодий, с которой собираются увиденные , услышанные птицы или звери. Следовательно, эти методы непригодны для абсолютных учетов, их нельзя использовать в комбинированных учетах, а значит они сугубо относительные. Подобные относительные показатели могут использоваться для выявления сравнительной ценности того или иного места охоты на перелетах, на тяге, на определенном солонце, водопое и т.п.

К учетам на зорях близка другая группа методов учета: по голосам оленей и лосей на реву, или болотной и полевой дичи с одной точки. Здесь уже появляется возможность определить площадь, на которой самцы зверей или птиц подают свой голос, а значит получить показатель плотности населения.

Из методов относительного учета, которые чаще применяются в комбинации с другими методами, можно назвать учеты белок и зайцев по времени нахождения одного зверька с собакой (лайкой или гончей соответственно). Сугубо относительными методами являются также учеты животных по их попадаемости в орудия лова (ловушко-сутки). При этом капканы, давилки или иные орудия лова расставляются в линии через равные расстояния друг от друга. Показатель учета – число пойманных зверьков на 100 ловушко-суток. Если вся добыча охотничье-промысловых животных поступает на приемные пункты, то о состоянии поголовья вида можно косвенно судить по данным заготовок. Анкетный опрос о добыче может также служить методом косвенного учета дичи.

Дата добавления: 2015-09-28 ; просмотров: 4702 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник