Способы цитирования для итогового собеседования

Задания 6-9 по новой демоверсии.

Сочинение 9.1.

Сочинения по лингвистике.

Сочинение 9.3.

Сочинения на морально-этические темы.

- Вы здесь:

- Главная

- Подготовка к ГИА

- Подготовка к пересказу с включением цитаты

Подготовка к пересказу с включением цитаты

Как подготовить учеников 9 класса к пересказу текста с включением приведённого высказывания? Делится своим опытом с коллегами Романова Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска.

В задании 2 итогового собеседования по русскому языку за курс основной школы предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. Время на подготовку – 1 минута.

Вот как сформулировано это задание в демонстрационном варианте контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку, размещенном на сайте ФИПИ (федерального института педагогических измерений):

«Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова С.П. Королёва, выдающегося конструктора и учёного, о Ю.А. Гагарине: «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее…».

Подумайте, где лучше использовать слова С.П. Королёва в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования».

Цель включения задания 2 в контрольные измерительные материалы для проведения итогового собеседования по русскому языку за курс основной школы – проверить коммуникативную компетенцию обучающихся: пересказ текста с привлечение дополнительной информации.

Задание 2 можно разделить на две части: собственно пересказ и уместное введение предложенной цитаты в пересказ. По истечении отведенного времени ученик должен пересказать подробно или сжато полученный текст, сохранив все основные микротемы исходного текста.

В критериях оценивания сказано, что учащийся за верное выполнение задания 2 может получить максимальное количество баллов – 4 (четыре).

Критерий П 1 «Сохранение при пересказе микротем текста» – 1 балл.

Критерий П 2 «Соблюдение фактологической точности при пересказе» – 1 балл.

Критерий П 3 «Работа с высказыванием» – 1 балл.

Критерий П 4 «Способы цитирования» – 1 балл.

Критерий П 1 «Сохранение при пересказе микротем текста»

Если учащийся передает содержание прочитанного текста, не упустив и не добавив ни одной микротемы, он получает 1 балл. Если ученик пропускает хотя бы одну микротему или добавляет одну микротему и более, то не получает ни одного балла.

Критерий П 2 «Соблюдение фактологической точности при пересказе»

Если учащийся не допустил фактических ошибок, связанных с понимание текста, он получает 1 балл. Если допустил хотя бы одну фактическую ошибку, то получает 0 баллов.

Критерий П 3 «Работа с высказыванием»

Третий балл за задание 2 девятиклассник может получить, если приведённое высказывание он уместно и логично включил в свой пересказ. Если приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно и/или нелогично – 0 баллов. Если приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа, учащийся также получает 0 баллов.

Критерий П 4 «Способы цитирования»

Если ошибок при цитировании нет – 1 балл. Если допущена хотя бы одна ошибка при цитировании – 0 баллов.

В апробации, которая проходила осенью 2017 года, данное задание было только в модели № 2 — проведение устной части ГИА-IX по русскому языку в форме собеседования, модель №1 – проведение устной части ГИА-IX по русскому языку на базе компьютерных технологий такого задания не содержала.

В апреле 2018 года девятиклассникам предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку по модели № 2 — в форме собеседования. Поэтому к заданию 2 нам необходимо серьёзно готовить учащихся.

Пересказ – это один из видов работы, который объединяет все изучаемые в школе предметы. Так или иначе пересказ звучит на уроках истории, обществознания, химии, географии, биологии, физики и, конечно, литературы. Мы осознанно или неосознанно используем этот вид работы на своих уроках.

На конференциях, вебинарах, посвященных итоговому собеседованию по русскому языку, не раз было озвучено, что к итоговому собеседованию обучающегося должны готовить абсолютно при изучении всех предметов, существующих в школе. Следить за правильностью речи ученика, исправлять орфоэпические, грамматические, речевые ошибки, работать над умениями находить основную информацию в тексте, осознанно её запоминать, а не механически зазубривать, грамотно воспроизводить прочитанное – вот чем может помочь учитель любого предмета своему ученику.

Пересказ – это связное выразительное воспроизведение прочитанного или прослушанного текста, которое благоприятно влияет на развитие речи, памяти и мышления. Учителю важно помнить, что этот вид работы тренирует не память, а понимание прочитанной информации. Если ученик понимает то, что читает, слышит, то пересказать своими словами предложенный текст ему не составит труда.

Как же подготовить обучающегося к успешному выполнению второго задания итогового собеседования по русскому языку?

Первое, что должен объяснить учитель-словесник девятикласснику, это то, что первое и второе задание тесно связаны между собой.

Готовясь к выразительному чтению текста (задание № 1), ученик имеет две минуты.

За это время он должен:

1) вдумчиво прочитать текст, мысленно прослеживая логику изложенных в нем событий (Если текст содержит рассуждение, то постараться понять точку зрения автора, посмотреть на проблему его глазами);

2) отметить главную информацию (предложения, словосочетания) в каждом абзаце (это микротемы, их нельзя упускать при пересказе, обычно, один абзац – одна микротема). Целесообразным будет распечатать текст для каждого учащегося, чтобы во время подготовки к выразительному чтению, он имел возможность карандашом или ручкой подчеркнуть главные предложения, словосочетания в каждом абзаце текста, чтобы выделить их при выразительном чтении (это активизирует зрительную память).

3) запомнить имена собственные, термины, даты, которые могут присутствовать в тексте. (В спецификации контрольных измерительных материалов есть рекомендуемый порядок проведения итогового собеседования. Там, в пункте 5, рекомендуется собеседнику-экзаменатору переключить ученика на новый вид работы – пересказ текста. Объяснить, что ученик имеет право пользоваться записями, сделанными во время подготовки к пересказу, а также дополнительной информацией, необходимой для выполнения заданий 2.(Высказывание, которое необходимо включить в пересказ, надо будет распечатать отдельно, так как текст перед пересказом забирается) Рекомендовать ученику выписать на листочек те имена собственные, термины, даты, с которыми он встретился в предложенном тексте впервые, но они необходимы ему для передачи микротем. Также учащийся может составить небольшой план для пересказа).

Хочется обратиться к составителям контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку: необходимо подбирать тексты для чтения и пересказа равнозначные по трудности, а не так, как часто бывает у нас: первый вариант всегда легче. Так было и с текстами при проведении апробации собеседования осенью 2017 года. В первом варианте текст об Александре Васильевиче Суворове (имя которого у всех на слуху) не содержал сложных научных терминов, во втором варианте текст о Владимире Ивановиче Вернадском, ученом XIX – первой половины XX века, был насыщен сложными, редко встречающимися терминами: геология, кристаллография, минералогия, геохимия, ноосфера и другими. Поэтому при пересказе текста второго варианта были ошибки лексические: обучающиеся, вспоминая научные термины, образовывали несуществующие слова: «кристаллология», «естество-мыслитель». Конечно, с одной стороны, это говорит о том, что наши ученики мало читают, а с другой, указывает на то, что текст для второго варианта был перенасыщен терминами. Поэтому выписанные на листочек во время подготовки к выразительному чтению малознакомые ученику слова, даты дадут возможность избежать фактических, лексических ошибок при пересказе.

Для того, чтобы учащийся справился с заданием 2 более успешно, можно предложить ему следующее: если за отведенное время запомнить даты, термины не представляется возможным, то лучше информацию, в воспроизведении которой он не уверен, не включать в свой ответ. Пересказ тогда будет менее подробным, но главное – не упустить микротемы.

4) Следующий этап – выразительное чтение текста (задание 1). Школьнику нужно посоветовать, как можно ярче представить все события или явления, описанные в тексте. Чем эмоциональнее будут картинки, возникшие в его воображении во время чтения, тем больше информации останется в памяти.

Желание прочитать или услышать текст, предназначенный для пересказа, повторно – совершенно естественно. Ученые, которые изучают свойства памяти, советуют ознакомиться с текстом для пересказа второй раз через 20-60 секунд после первого прочтения (метод повторения И. А. Корсакова). Что и происходит во время выразительного чтения.

Выразительно читая вслух текст, ученик задействует как зрительную, так и слуховую память. Это хорошо, так как все мы разные: у одних преобладает зрительная память, другим надо еще и услышать, чтобы лучше запомнить.

5) И ещё одно пожелание: во время пересказа ученик должен не бояться отклониться от авторской стилистики и лексического набора слов и словосочетаний. Ведь главное в пересказе не механическое зазубривание, а понимание содержания текста, и, передавая его своими словами, учащиеся демонстрируют это умение наилучшим образом.

После прочтения текста вслух у ученика есть 1 минута на подготовку пересказа. Её лучше использовать для того, чтобы найти место и способ включить предложенное высказывание в пересказ. Надо помнить, что это должно быть уместно и логично. Эти требования подразумевают, что ребенок должен включить в свой пересказ цитату так, чтобы она была связана с основным содержанием, продолжала предыдущую мысль и не создавала логической ошибки при переходе к следующей.

Помимо смысловой связи необходимо учить девятиклассников использовать формальные виды связи: местоимения, вводные слова, союзы.

Обязательно при подготовке ко второму заданию итогового собеседования по русскому языку надо основательно изучить тему «Цитирование».

Учащиеся должны знать, что цитирование бывает частичным и полным. При использовании частичного цитирования школьники должны понимать, что главное – сохранить смысловую точность. Нельзя «выдергивать» слова из контекста. Убирать лишние слова, сокращая цитату, можно, при условии, если это не исказит смысла высказывания.

Обязательно надо повторить с девятиклассниками два основных способа цитирования:

1) Прямая речь – дословно воспроизведённое высказывание с указанием автора.

Например: Русский военный историк генерал Модест Иванович Богданович утверждал: «Пройдут многие годы, явятся в русском народе другие великие вожди, но каждый раз, когда стальная стена штыков русских должна будет обрушиться на врагов, мы вспомним Суворова».

2) Косвенная речь – это чужая речь, воспроизводимая не от лица говорящего. Вводится такое высказывание в форме сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным.

Например: Александр Павлович Виноградов, ученик Владимира Ивановича Вернадского считал, что его учитель «видел в науке намного лет вперёд, создал новые отрасли науки о Земле, предвидел их огромное значение и связь с практической деятельностью человека».

Ученикам надо напоминать, что в косвенной речи форму первого лица употреблять нельзя, а в прямую речь нельзя вводить высказывание при помощи изъяснительного придаточного.

В своей практике задание уместного употребления цитат я отрабатываю на уроках литературы. В качестве домашнего задания предлагаю выписать цитаты к образу какого-то литературного героя. На уроке ученик должен рассказать о предложенном персонаже или о его поступках, используя уместно и логично цитаты, выписанные дома в рабочую тетрадь. Это задание помогает подготовиться к выполнению задания 2 итогового собеседования, а также настраивает ученика читать внимательнее.

Проработайте таким образом вместе с учениками несколько текстов (5-6). За это время девятиклассник приобретёт навык самостоятельной работы с ними.

И последнее – создайте на экзамене доброжелательную обстановку. Это избавит учеников от излишних волнений и даст им возможность успешнее пройти итоговое собеседование.

Методические аспекты подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 классов

Романова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска

Литература

1. Егораева Г.Т. ОГЭ 2018. Русский язык. Тренажер. Устное собеседование. – Экзамен, 2018.

Источник

Памятки для сдачи устного собеседования 9 класс

материал (9 класс)

Развитие устной связной речи

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| pamyatka.docx | 166.77 КБ |

| algoritm.docx | 116.02 КБ |

| 9_klass.pdf | 367.75 КБ |

Предварительный просмотр:

Памятка: «Описание фотографии»

- мероприятие

- школьный праздник

- экскурсия

- посещение музея

- посещение урока

- посещение зрелищного мероприятия (концерта, спектакля, оперы, балета)

- спортивные соревнования

- школьная научная практика (проект)поход

- летний отдых

- увлечение

- современный город

- школьный кабинет

- домашние дела

- и др.

Что предлагается описать

- время действия;

- место действия;

- занятие ребят;

- их внешний вид (лицо, одежда);

- присутствующих;

- пейзаж;

- интерьер;

- общую атмосферу события;

- настроение участников

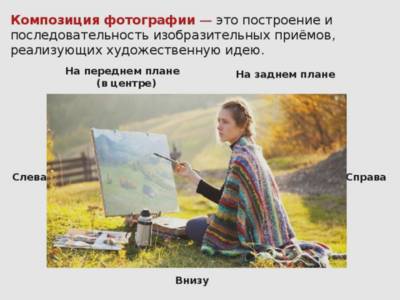

Композиция фотографии — это построение и последовательность изобразительных приёмов, реализующих художественную идею.

На переднем плане (в центре)

На заднем плане

На фотографии изображен (-о, -а, -ы) …

В объектив фотографа попали …

В центре фотографии мы видим …

На заднем плане находится …

Вдалеке мы можем разглядеть …

Можно предположить, что …

Смотришь на фотографию и представляешь…

Фотография передаёт ощущение …

Фотографу удалось показать …

Подберите синонимы к словам

фотокарточка, фото, снимок, кадр

снимать, делать снимок

рассмотреть, заметить, увидать, различить, уловить, разглядеть

показать, представить, воссоздать, отобразить, передать, запечатлеть, зафиксировать

учащиеся, школьники, ребята, дети, подростки, старшеклассники

Предварительный просмотр:

1.Перечитываю про себя произведение.

2. Отмечаю галочкой (или выписываю на черновик) ключевые слова (опорные), которые мне помогут при пересказе текста.

3. Определяю, о чём говорится в каждом абзаце.

4. Составляю план текста к каждому абзацу.

5. Продумываю последовательность своего рассказа, ещё раз перечитываю отмеченные ключевые слова.

6. Составляю рассказ ( мысленно).

7. Проверяю по тексту, не упустил ли что-нибудь важное.

8. Пересказываю, пользуясь своими записями.

Не забудь уместно включить цитату в текст. (цитату можно прочитать)

Важно, чтобы пересказ и включѐнное в него высказывание составляли цельный текст

два основных способа цитирования:

1) Прямая речь – дословно воспроизведённое высказывание с указанием автора.

Например: Русский военный историк генерал Модест Иванович Богданович утверждал: «Пройдут многие годы, явятся в русском народе другие великие вожди, но каждый раз, когда стальная стена штыков русских должна будет обрушиться на врагов, мы вспомним Суворова».

2) Косвенная речь – это чужая речь, воспроизводимая не от лица говорящего. Вводится такое высказывание в форме сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным.

Например: Александр Павлович Виноградов, ученик Владимира Ивановича Вернадского считал, что его учитель «видел в науке намного лет вперёд, создал новые отрасли науки о Земле, предвидел их огромное значение и связь с практической деятельностью человека».

В русском языке существуют три основные способы цитирования.

1) Цитата применяется как прямая речь. При таком способе цитирования, знаки препинания следует расставлять так же, как и в предложениях с прямой речью.

К примеру: Юлий Цезарь говорил: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти». Либо же другой вариант: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти», — так говорил Юлий Цезарь.

2) Ввести цитату можно и путем косвенной речи с применением союза «что». Цитата в таких случаях также берется в кавычки и пишется со строчной буквы.

Например: Ф. Раневская говорила, что «одиночество это состояние, о котором некому рассказать».

3) Для введения цитаты в текст могут быть использованы специальные вводные слова: как говорил, по словам, как писал, как считал, либо же без них вводные слова заменяются знаками препинания или кавычками.

Например: Как говорил Гораций, «Гнев это кратковременное безумие».

Либо же: Л.Бетховен «не знал иных признаков человеческого превосходства, кроме доброты».

Высказывание О ГЕРОЕ очерка

Начать с высказывания или завершить высказыванием

- Известный ФИО сказал о ФИО : « высказывание ». Давайте узнаем, кто же такой герой очерка и чем прославил он своё имя.

- ФИО ( автор цитаты ) считал, что « высказывание » . Кто же такой герой очерка? Чем он запомнился современникам? ФИО – это.

- Оценивая вклад ФИО (имя героя текста) в …, ФИО ( автор цитаты ) говорил : « высказывание ». Так кто же такой – ФИО? Обратимся к тексту .

- Говоря о герое статьи, нельзя не вспомнить слова ФИО, который сказал, что « высказывание ».

- Говоря об этом удивительном человеке, нельзя не вспомнить высказывание ФИО: « высказывание ».

- Всё то, о чём мы сейчас говорили, находит подтверждение в словах ФИО, который сказал: « высказывание ».

- Удивительно точно о ФИО (назвать) было сказано известным писателем ФИО, что « высказывание ».

Высказывание САМОГО ГЕРОЯ очерка

Говоря о своей деятельности, герой статьи (ФИО ) сказал так: « высказывание ». Кто же он такой? Почему мы не сомневаемся в правоте его слов?

Герой очерка (ФИО) утверждает: « высказывание ». В этих словах заключена его жизненная позиция (его жизненное кредо). Давайте познакомимся с ФИО поближе.

По мнению ФИО (героя очерка), « высказывание ». Какие факты его биографии подтверждают сказанное им? Давайте обратимся к тексту. ФИО – это.

Герой очерка говорит: « высказывание ». Его слова подтверждают сказанное в ходе пересказа.

Герой статьи (ФИО) утверждает, что. « высказывание ». Его мысли являются подтверждением всей его жизни.

Источник