- Трансплантация костного мозга и стволовых клеток

- Общие принципы

- Как проходит трансплантация стволовых клеток

- Обследование и подготовка к трансплантации

- Пригодность к трансплантации

- Госпитализация или амбулаторное лечение

- Кондиционирование (химио- и/или лучевая терапия)

- Важнейший день: инфузия стволовых клеток

- Побочные эффекты инфузии

- Выздоровление после инфузии стволовых клеток

- Выписка из больницы

- Подготовка к возвращению домой

- Какие существуют критерии выписки из больницы

- Реабилитация

Трансплантация костного мозга и стволовых клеток

Общие принципы

Трансплантация костного мозга (ТКМ) / стволовых кроветворных клеток периферической крови (ТСКК) — метод лечения гематологических, онкологических и аутоиммунных заболеваний, при котором пациенту после проведения интенсивной иммуносупрессивной терапии с применением больших дозы цитостатических препаратов (иммуносупрессантов), вводят предварительно заготовленный костный мозг или стволовые кроветворные клетки периферической крови (СКК). Ежегодно в мире выполняется около 150 000 ТКМ и ТСКК, причем количество операций постоянно увеличивается.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТКАХ

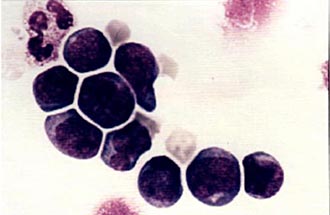

Недифференцированная стволовая клетка, происходящая из бластоцисты, является родоначальницей всех клеток организма, в том числе и стволовой кроветворной клетки (СКК).

Основными свойствами стволовой кроветворной клетки являются возможность дифференцироваться в направлении любого из ростков кроветворения и способность к самоподдержанию.

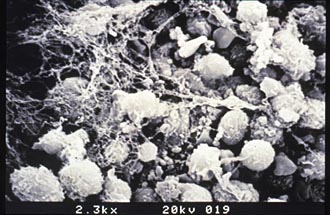

Колонии стволовых кроветворных клеток (электронная микроскопия) |  Мононуклеарная фракция, обогащенная клетками CD34, окрашена по Маю-Грюнвальду с докраской по Гимзе. Стволовые клетки, несущие маркер CD34, внешне напоминают малые и средние лимфоциты. |

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые работы, посвященные терапевтическому использованию костного мозга, были выполнены в последней декаде XIX века, независимо друг от друга Brown-Sequard, d»Arsonval, Fraser, Billings и Hamilton, которые применяли экстракт костного мозга животных для лечения больных различными видами анемий. Несмотря на положительный эффект, отмеченный всеми авторами, в течение последующих пятидесяти лет использование данной методики носило спорадический характер и не выходило за рамки клинического эксперимента до 1937 года когда Schretzenmayr впервые произвел парентеральное (внутримышечное) введение костного мозга, а в 1939 году Osgood выполнил первое внутривенное введение костного мозга.

Результаты экспериментальных исследований привели клиницистов к идее использования ТКМ при заболеваниях, связанных с поражением костного мозга (лейкозы, апластическая анемия), а также при радиационных воздействиях и проведении химиотерапии, однако основные теоретические и практические проблемы проведения ТКМ удалось преодолеть в 60-е годы. С этого времени ТКМ является одним из методов лечения различных заболеваний крови и иммунной системы.

ВИДЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

Выделяют два основных вида ТКМ:

- 1)аллогенную (АллоТКМ) — при которой больному вводится костный мозг от родственного или неродственного совместимого донора;

Разновидностью АллоТКМ является сингенная ТКМ (трансплантация от однояйцевого близнеца).

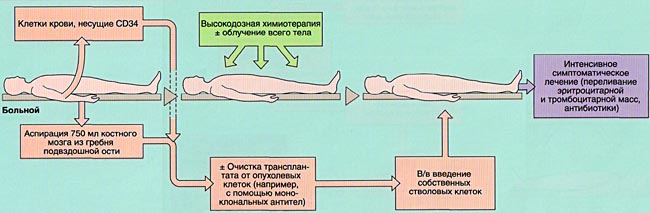

- 2)аутологичную (АутоТКМ) — когда реципиент получает предварительно заготовленный собственный костный мозг;

ПОКАЗАНИЯ К ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

Аллогенная трансплантация костного мозга:

- 1) острые лейкозы;

- 2) хронический миелолейкоз;

- 3) тяжелая апластическая анемия;

- 4) гемоглобинопатии;

- 5) врожденные иммунодефициты и нарушения метаболизма.

Аутологичная трансплантация костного мозга:

- 1) злокачественные лимфомы;

- 2) некоторые солидные опухоли;

- 3) аутоиммунные заболевания.

В связи с ограниченным количеством родственных гистосовместимых доноров, которые имеются лишь у 20- 25% больных, в последние годы нашла применение АлТКМ от неродственных HLA-идентичных доноров. Для этих целей созданы международные регистры, позволяющие подобрать потенциального донора костного мозга и оптимизировать прогноз у пациентов, для которых АллоТКМ предпочтительнее (острые лейкозы, хронический миелолейкоз) или является методом выбора (апластическая анемия, гемоглобинопатии, иммунодефициты, нарушения метаболизма). Общее число зарегистрированных доноров в мире превышает 5 миллионов человек, в том числе в России — около 10 тысяч.

С развитием появлением колониестимулирующих факторов и развитием технологий клеточной сепарации с 70-х годов для получения гемопоэтических клеток крови вмести костного мозга стали использовать стволовые клетки периферической крови.

Применение клеточных сепараторов значительно упростило проведение процедуры получения стволовых клеток крови, уменьшило число осложнений связанных с дачей наркоза и травматическим повреждения костной ткани.

Еще одним потенциальным источником СКК является пуповинная кровь, основным преимуществом которой является меньшая иммуногенность, однако малое количество стволовых клеток в материале ограничивает ее применение и используется преимущественно в педиатрии или у пациентов с массой тела до 50 кг.

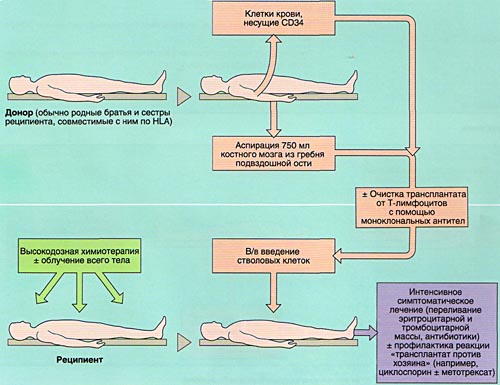

Методика проведения миелотрансплантации различается в зависимости от ее вида (аллогенная или аутологичная), нозологической формы заболевания и ряда других факторов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИЕЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ

При любой методике ТКМ/ТСКК можно выделить следующие этапы:

- 1) определение показаний и противопоказаний;

- 2) выбор донора (при аллогенной трансплантации);

- 3) получение костного мозга/стволовых клеток их обработка, хранение и введение;

- 4) кондиционирование (иммуносупрессивная терапия);

- 5) профилактика и лечение осложнений периода цитопении;

- 6) профилактика и лечение поздних осложнений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

Наиболее частыми показаниями к ТКМ/ТСКК являются онкогематологические и гематологические заболевания (лейкозы, злокачественные лимфомы, апластическая анемия, врожденные иммунодефициты и нарушения метаболизма).

Чаше всего ТКМ или ТСКК проводится во время полной ремиссии (ПР), частичной ремиссии (ЧР) или при рецидиве опухоли, чувствительном к химиотерапии. При первичной резистентности к цитостатической терапии результаты ТКМ резко ухудшаются, поэтому в этих случаях операция выполняется относительно редко.

При некоторых заболеваниях трансплантация является методом выбора (тяжелые формы апластической анемии, гемоглобинопатии, врожденных иммунодефицитов и нарушений метаболизма). В ряде случаев ТКМ/ТСКК проводится при солидных опухолях и аутоиммунных заболеваниях. Данная методика имеет возрастные ограничения: АутоТКМ/ТСКК может быть выполнена у лиц моложе 65 лет, АллоТКМ от HLA-идентичного родственника — моложе 55 лет, неродственная АллоТКМ — моложе 50 лет.

Проведение трансплантации противопоказано при:

- 1) нарушении функции внутренних органов (почек, печени, легких, сердечно-сосудистой системы);

- 2) активной инфекции;

- 3) плохом общесоматическом статусе (индекс ВОЗ > I)

- 4) резистентном к химиотерапии рецидиве солидной опухоли или

- онкогематологического заболевания;

- 5) рефрактерности к трансфузиям тромбоцитов.

ВЫБОР ДОНОРА

Совместимость костного мозга определяет результаты АллоТКМ. Родственными донорами считаются совместимые по системе HLA братья или сестры реципиента (сибсы). Родители и дети гаплоидентичны (имеют одну общую хромосому из каждой пары, т. е. совпадают между собой на 50%) и не могут быть донорами аллогенного костного мозга. Совместимые сибсы имеются лишь у 20-25% больных, в связи с чем в последние 10 лет активно внедряется АллоТКМ от неродственных HLA-идентичных доноров или частично совместимых родственных доноров.

МОБИЛИЗАЦИЯ, ОБРАБОТКА И ИНФУЗИЯ СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК

Аспирация костного мозга производится под эндотрахеальным наркозом из задних гребней подвздошной кости, при необходимости — также из передних гребней и грудины. Для этого используют удлиненные иглы типа иглы Кассирского и шприцы объемом 20 см3, содержащие гепарин. Во избежание значительного разведения периферической кровью из каждого прокола кости аспирируют не более 5-6 мл костномозговой взвеси, которую фильтруют и помещают в специальные контейнеры. В каждом контейнере подсчитывают количество ядросодержащих клеток. Для восстановления кроветворения при АутоТКМ требуется получить не менее 1,5×106 ядросодержащих клеток на кг массы тела реципиента, при родственной АллоТКМ — не менее 2х106/кг (у больных апластической анемией — не менее 3х106/кг), при неродственной АлТКМ — не менее 3х106/кг. Объем аспирируемой костномозговой взвеси составляет около 1,5 л.

Для сохранения жизнеспособного костного мозга перед АутоТКМ (между аспирацией и инфузией клеток проходит от 2-3 недель до нескольких лет) после фракционирования его консервируют в жидком азоте под защитой криопротектора (чаще всего — диметилсульфоксида).

А) |  Б) |

А) специальный сосуд (дюар) с жидким азотом для транспортировки контейнеров с костным мозгом

Б) извлеченный из сосуда контейнер с костным мозгом

Инфузия аллогенного, размороженного аутологичного костного мозга или СКК периферической крови проводится внутривенно, капельно после предварительного введения антигистаминных препаратов для предотвращения аллергических реакций.

ИММУНОСУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ)

Задача кондиционирования — обеспечить глубокую депрессию иммунной системы, а при онкологических заболеваниях и уничтожение оставшихся опухолевых клеток при умеренной токсичности для других органов и систем, а также создании условий для успешного приживления трансплантата.

Для проведения кондиционирования используются стандартные протоколы, в которых указываются дни, часы, дозы и длительность введения цитостатиков, симптоматических препаратов (антибактериальных, седативных, противорвотных и др., объем и характер инфузии), при необходимости — порядок проведения лучевой терапии. Протоколы кондиционирования различаются в зависимости от характера заболевания и типа трансплантации.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРИОДА ЦИТОПЕНИИ

Вскоре после окончания кондиционирования и введения СКК у больного развивается аплазия костного мозга (период отсутствия костного мозгового кроветворения), которая проявляется практически полным отсутствием клеток крови (панцитопенией) и продолжается в среднем 4 недели. Этот период опасен развитием тяжелых осложнений (инфекции, кровоточивость и т.д.).

Основную опасность в периоде цитопении представляют инфекционные осложнения, поэтому их профилактика, своевременное и адекватное лечение являются необходимым условием успешной ТКМ.

Профилактика инфекционных осложнений начинается в среднем за 2 недели до трансплантации и включает:

- 1) помещение больного в стерильный бокс и проведение необходимых санитарно-гигиенических мероприятий (обработка кожи, слизистых оболочек и перианальной области дезинфицирующими растворами);

- 2) подавление микрофлоры кишечника с помощью антибактериальных и противогрибковых препаратов.

Также по показаниям проводится переливание компонентов крови (эритроцитарная масса, тромбомасса, плазма).

Приживление костного мозга или СКК периферической крови констатируют по результатам анализа костного мозга. Вскоре количество нейтрофилов достигает > 0,5*109/л, а тромбоцитов > 20>

Источник

Как проходит трансплантация стволовых клеток

Процесс пересадки стволовых клеток состоит из нескольких этапов. Сущность и последовательность этапов практически не зависят от того, какой тип трансплантации вам назначили.

Обследование и подготовка к трансплантации

Вначале вас обследуют для того, чтобы выяснить, нет ли у вас противопоказаний к трансплантации стволовых клеток. Эта процедура – настоящее испытание для организма. Несмотря на то, что многим людям она помогает победить болезнь, проблемы в ходе процедуры могут привести к тяжелым осложнениям и даже к летальному исходу. Перед началом лечения необходимо взвесить все плюсы и минусы пересадки стволовых клеток.

Трансплантация тяжело переносится и в психологическом плане. Пациенту приходится лежать в больнице в изоляции. Кроме того, вероятность возникновения побочных эффектов очень высока. И, хотя многие из таких побочных эффектов вскоре проходят, некоторые сохраняются на несколько лет. Это значит, что людям приходится менять привычный образ жизни. Иногда такие изменения носят временный характер. В ряде случаев, впрочем, они сохраняются на всю оставшуюся жизнь.

Перед трансплантацией необходимо обсудить весь процесс и все потенциальные побочные эффекты с лечащим врачом. Возможно, вы также захотите пообщаться с теми пациентами, кто уже перенес процедуру по пересадке стволовых клеток. Эффект трансплантации может проявиться спустя недели и месяцы после процедуры. Тяжело жить, не зная о том, как на вас в итоге подействует пройденное лечение. Ожидание отнимает у пациента, его близких и лиц, осуществляющих уход, время и эмоциональные ресурсы. Важно получать поддержку от близких людей. К примеру, вам понадобится помощь ответственного взрослого человека, готового следить за графиком приема лекарств, проверять, не появились ли у вас осложнения, и оставаться на связи со специалистами даже после вашей выписки. Специалисты расскажут вам и человеку, осуществляющему уход за вами, обо всех нюансах лечения и выздоровления. Они также помогут вам преодолеть все трудности и препятствия, возникающие как во время подготовки к лечению, так и во время трансплантации.

Вам назначат различные диагностические процедуры. Врач также задаст вам ряд вопросов для того, чтобы определить, сможете ли вы перенести трансплантацию стволовых клеток. Процесс подготовки обычно состоит из следующих этапов:

- HLA-типирование, включая типирование с высоким разрешением;

- полноценный анализ истории болезней и физический осмотр;

- изучение психологических и эмоциональных особенностей;

- выбор человека, который будет отвечать за уход в процессе лечения;

- биопсия костного мозга;

- КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография);

- исследование сердца – например, ЭКГ (электрокардиография) или эхокардиография;

- исследование легких – например, рентгенография грудной клетки и легочные функциональные тесты;

- консультации с другими специалистами трансплантационной бригады, включая стоматолога, диетолога и соцработника;

- анализы крови, включая общий анализ крови, биохимический анализ крови и скрининг на такие вирусные инфекции, как гепатит B, цитомегаловирусная инфекция и ВИЧ.

Возможно, вам поставят центральный венозный катетер (ЦВК). Он устанавливается в крупную вену в грудной клетке. Катетер ставят в ходе амбулаторной операции, под местной анестезией (врач обезболивает только тот участок, куда вводят катетер). Медсестры используют катетер для того, чтобы брать образцы крови и вводить лекарственные препараты. Если вам предстоит аутологичная трансплантация, вам поставят особый катетер, предназначенный для забора стволовых клеток (афереза). ЦВК остается на месте до тех пор, пока пересаженные стволовые клетки не приживутся, а уровни форменных элементов крови не начнут стабильно подниматься до нормы.

Пригодность к трансплантации

Лучше всего трансплантацию стволовых клеток переносят люди более молодого возраста и пациенты, едва начавшие лечиться. Некоторые трансплантационные центры устанавливают возрастные лимиты. К примеру, традиционную аллогенную трансплантацию (есть несколько видов этой процедуры) нередко предлагают только пациентам младше 50 лет, а аутологичную – пациентам младше 65 лет. Трансплантация стволовых клеток может быть противопоказана при тяжелых заболеваниях сердца, легких, печени или почек. Некоторым из таких пациентов назначают так называемую мини-трансплантацию.

Госпитализация или амбулаторное лечение

Специалисты определят, где вам предстоит лечиться – в стационарном отделении или в амбулаторном центре. Возможно, вам посоветуют ложиться в стационар только на определенные процедуры. Если нужно лечь в стационарное отделение, в больницу следует прийти за день до назначенной трансплантации. Перед так называемым кондиционированием (см. ниже) бригада специалистов должна убедиться в том, что вы и ваши близкие понимаете процесс лечения и согласны на все рекомендуемые процедуры.

Если трансплантация полностью или частично проводится на амбулаторной основе, необходимо подыскать жилье рядом с трансплантационным центром на весь начальный период лечения. Вам потребуется помощь родственника или близкого человека, имеющего возможность круглосуточно находиться рядом с вами. Кроме того, вам обоим понадобится надежный транспорт для того, чтобы посещать клинику. Специалисты трансплантационной бригады будут внимательно следить за вашим состоянием и проверять, не возникли ли у вас осложнения. Соответственно, вам придется посещать клинику каждый день на протяжении нескольких недель. Возможно, вас все-таки положат в стационар в том случае, если ситуация изменится или если у вас возникнут осложнения.

Чтобы снизить риск инфицирования во время лечения, стационарных пациентов кладут в одноместные палаты с особыми воздушными фильтрами. Некоторые палаты оборудованы защитными барьерами, отделяющими их от остальных палат и коридоров. Специальные системы очистки препятствуют проникновению в помещение загрязненного воздуха. Если вы планируете лечиться на амбулаторной основе, вам подробно расскажут о том, как защититься от инфекций.

Вы и ваши близкие должны понимать, чего следует ожидать от лечения. Дело в том, что как только начнется кондиционирование, пути назад не будет. Прерывание трансплантации на любом из ее этапов грозит серьезными осложнениями.

Кондиционирование (химио- и/или лучевая терапия)

Кондиционирование, также известное под названием “подготовка костного мозга” или “миелоабляция”, – это лечение высокими дозами химиотерапевтических препаратов или радиации. Это первый этап трансплантации, который обычно длится 1-2 недели. Кондиционирование преследует одну или несколько целей:

- освободить место в костном мозге для трансплантируемых стволовых клеток;

- подавить иммунную систему пациента с тем, чтобы приживление трансплантата прошло без осложнений;

- уничтожить раковые клетки, которые остались в организме пациента.

Особенности кондиционирования зависят от ситуации. При планировании лечения специалисты учитывают, каким онкологическим заболеванием вы страдаете, какая трансплантация вам предстоит и какими методами (химиотерапия, облучение) вы лечились в прошлом.

Если план лечения включает химиотерапию, препараты выдадут в форме таблеток и/или введут через центральный венозный катетер. Если планируется лучевая терапия, это значит, что облучать будут все тело (тотальное облучение тела, или ТОТ). ТОТ проводится либо в виде единственной процедуры, либо в виде нескольких сеансов, назначенных на разные дни.

Некоторые побочные эффекты проходят лишь спустя несколько месяцев после начала лечения. Многие пациенты жалуются на то, что у них появились ранки в ротовой полости. При таких побочных эффектах принимают мощные обезболивающие препараты. Некоторые люди также жалуются на тошноту, рвоту, неспособность принимать пищу, выпадение волос и проблемы с легкими или дыханием.

У женщин кондиционирование может вызвать преждевременную менопаузу. Кроме того, многие женщины и мужчины после такого лечения становятся бесплодными (теряют способность иметь детей).

Важнейший день: инфузия стволовых клеток

Пациенту, перенесшему кондиционирование, дают несколько дней на отдых. После этого производится пересадка стволовых клеток. Клетки вводят через центральный венозный катетер. Процедура во многом напоминает переливание крови. Если стволовые клетки замораживались, вам вначале введут дополнительные лекарственные препараты. Эти препараты снизят риск нежелательной реакции вашего организма на консерванты, используемые при заморозке клеток.

Замороженные стволовые клетки вначале размораживают в теплой воде, а затем сразу же вводят в вену пациента. Иногда используют более одного пакета стволовых клеток. В ходе аллогенной или изогенной трансплантации забор донорских клеток производится в операционной, а обработка – в лаборатории сразу же после их извлечения. Стволовые клетки, прошедшие обработку, сразу же вводят в вену пациента – их не замораживают. Длительность пересадки зависит от объема жидкости, в которой находятся стволовые клетки.

Во время процедуры пациент пребывает в сознании. Анестезия не требуется. Это большой шаг, имеющий огромное значение для реципиентов и их близких. Многие люди воспринимают эту процедуру как перерождение или получение шанса на новую жизнь. Иногда день пересадки стволовых клеток празднуют как второй день рождения.

Побочные эффекты инфузии

Побочные эффекты инфузии наблюдаются редко и обычно не представляют опасности. Многие из таких побочных эффектов вызывает консервант, используемый при заморозке стволовых клеток (диметилсульфоксид, или ДМСО). К примеру, во рту может появиться сильный вкус чеснока или кукурузы в сливочном соусе. Справиться с ним помогут сладкие леденцы или ароматизированные напитки, которые можно употреблять как во время инфузии, так и после нее. Специфический запах может окутать все тело. Он нередко доставляет дискомфорт окружающим, однако сами пациенты его, как правило, даже не замечают. Запах и вкус сохраняются на несколько дней, после чего постепенно исчезают. Если помещение пропахло чесноком или кукурузой, можно разложить в нем порезанные апельсины. Пациенты, получившие стволовые клетки, не подвергавшиеся заморозке, не жалуются на эту проблему, так как при обработке стволовые клетки не смешивают с консервантом.

Известны и другие побочные эффекты, которые появляются у некоторых пациентов как во время, так и сразу после трансплантации стволовых клеток. К таким побочным эффектам относятся:

- лихорадка или озноб;

- нехватка дыхания;

- крапивница;

- чувство стянутости в груди;

- низкое артериальное давление;

- кашель;

- боль в грудной клетке;

- уменьшение объема мочи;

- слабость.

И снова: вышеперечисленные побочные эффекты наблюдаются редко и носят незначительный характер. При появлении любых побочных эффектов пациенту назначают соответствующее лечение. Инфузия стволовых клеток в любом случае должна быть доведена до конца.

Выздоровление после инфузии стволовых клеток

Этап выздоровления начинается сразу же после инфузии стволовых клеток. В этот период пациент и его близкие ждут, пока клетки приживутся. После приживления стволовые клетки начинают делиться и вырабатывать новые кровяные тельца. Длительность периода между трансплантацией и началом стабильного повышения уровней форменных элементов крови зависит от индивидуальных особенностей организма и вида процедуры. Чаще всего, впрочем, пациенты и врачи начинают отмечать изменения через 2-6 недель после пересадки стволовых клеток. Пациенту предстоит либо провести это время в больнице, либо ежедневно посещать трансплантационный центр.

В течение первых двух недель после трансплантации уровни эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов остаются низкими. Сразу же после процедуры (когда уровни форменных элементов крови достигают крайне низких отметок) пациенту колют антибиотики в целях предотвращения инфекций. Такая антибактериальная терапия называется профилактической. Возможно, вам назначат комбинацию антибактериальных, противогрибковых и антивирусных препаратов. Лекарства следует принимать до тех пор, пока уровень белых кровяных телец не достигнет определенной отметки. Тем не менее, даже несмотря на терапию, у вас могут возникнуть такие осложнения, как инфекция в результате нейтропении (недостатка лейкоцитов) или кровотечение вследствие тромбоцитопении (нехватки тромбоцитов). У многих пациентов сильно повышается температура тела. При тяжелых инфекциях назначают капельницы с антибиотиками. Пока костный мозг не начал функционировать, а пересаженные клетки – вырабатывать новые кровяные тельца, пациентам делают переливания эритроцитов и тромбоцитов.

Не считая болезни “трансплантат против хозяина”, характерной только для аллогенной трансплантации, побочные эффекты аутологичной, аллогенной и изогенной трансплантаций можно считать приблизительно одинаковыми. В число потенциальных проблем входят нарушения со стороны желудка, сердца, легких, печени и почек. Пациенты переживают душевные потрясения, тревогу, уныние, радость и гнев. Людям приходится тяжело не только в физическом, но и в эмоциональном плане, ведь они долгое время чувствуют себя плохо и общаются с минимальным кругом лиц.

Выписка из больницы

Подготовка к возвращению домой

Процесс выписки по факту начинается за несколько недель до пересадки стволовых клеток. Вначале специалисты рассказывают пациенту и лицу, осуществляющему уход, о следующих нюансах:

- необходимые меры предосторожности;

- назначение лица, осуществляющего уход за пациентом; требования, предъявляемые к такому лицу; выбор замещающего опекуна, который будет отвечать за уход за пациентом в случае болезни первого опекуна;

- подготовка жилища;

- правила ухода за центральным венозным катетером;

- правила ухода за ротовой полостью и зубами;

- какие продукты можно употреблять в пищу, а какие – нет;

- разрешенные и запрещенные виды деятельности;

- в каких случаях следует звонить врачам из трансплантационной бригады или другим специалистам.

Какие существуют критерии выписки из больницы

В большинстве случаев трансплантационные центры не выписывают пациентов домой до тех пор, пока они не будут отвечать следующим критериям:

- нормальная температура тела в течение последних 48 часов;

- способность принимать таблетки и другие препараты без рвоты, сохраняющаяся в течение последних 48 часов;

- возможность контролировать тошноту, рвоту и диарею средствами медикаментозной терапии;

- уровень нейтрофилов (абсолютное число нейтрофилов, или АЧН) не менее 500-1000/мм3;

- гематокрит не менее 25-30%;

- уровень тромбоцитов не менее 15000-20000/мм3;

- наличие помощника в доме, поддержка родственников и безопасная домашняя среда.

Реабилитация

Процесс трансплантации стволовых клеток не заканчивается на вашей выписке. Многие пациенты жалуются на чувство усталости. Некоторым людям в период реабилитации приходится решать проблемы, связанные с физическим или психическим здоровьем. В связи с этим пациенты по-прежнему принимают много лекарств. После выписки все потребности больного должны удовлетворяться дома, поэтому поддержка со стороны опекуна и друзей/родственников в этот период приобретает особое значение.

Врачи продолжают тщательно следить за состоянием пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток, даже после их выписки из больницы. Вероятно, вам назначат ежедневные или еженедельные обследования со сдачей анализов крови. Некоторым пациентам требуются дополнительные диагностические процедуры. В начале реабилитации вам, возможно, потребуется переливание крови и тромбоцитов, терапия антибиотиками или лечение иными средствами. Ежедневные посещения специалистов постепенно сменятся более редкими визитами в клинику. Может пройти 6-12 месяцев перед тем, как уровни форменных элементов крови приблизятся к норме, а иммунная система заработает как положено. В этот период врачи все еще будут следить за вашим состоянием.

Некоторые проблемы возникают примерно через год после инфузии стволовых клеток (и даже позже). К таким проблемам относятся:

- болезнь “трансплантат против хозяина” (после аллогенной трансплантации);

- инфекции;

- нарушения со стороны легких, включая пневмонию – воспаление, мешающее нормально дышать;

- нарушения со стороны почек, печени или сердца;

- недостаточная функция щитовидной железы;

- сильная усталость (упадок сил);

- плохая переносимость физической нагрузки;

- задержка роста и развития (у детей);

- катаракта;

- нарушения репродуктивной или половой функции, включая бесплодие, преждевременную менопаузу, боль или дискомфорт во время полового акта и потерю интереса к сексу;

- новые онкологические заболевания, вызванные трансплантатом.

К прочим потенциальным проблемам относятся:

- потеря памяти, нарушения концентрации внимания;

- психологический стресс, депрессия, изменения в ощущении своего тела, тревожность;

- социальная изоляция;

- изменения в отношениях с людьми;

- изменения в понимании смысла жизни;

- ощущение себя в долгу перед другими людьми;

- дискриминация в вопросах работы и страхования.

В период реабилитации вы по-прежнему можете адресовать любые вопросы специалистам из вашей трансплантационной бригады. Они обеспечат необходимую поддержку и помогут вам справиться с любыми трудностями на пути к выздоровлению. Кроме того, специалисты сообщат, насколько ваши проблемы серьезны. Вполне вероятно, что трудности, с которыми вы столкнулись, представляют собой неотъемлемую часть процесса реабилитации.

Источник