Пчела и окружающая среда. Влияние внешней температуры

ПЧЕЛА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Широкий ареал медоносных пчел связан с тем, что в процессе эволюции общественного образа жизни они приспособились общими усилиями регулировать микроклимат своего гнезда. Благодаря этому пчелиная семья в состоянии жить в условиях, где диапазон годовых колебаний температур достигает почти 100 °С. Действительно, пчелиная семья выдерживает и внешние температуры до 40—45 °С и выживает в тех случаях, когда температура в период зимовки опускается до -50 °С.

Механизм терморегуляции используется пчелиной семьей для поддержания оптимальных (наилучших) температурных условий своей жизнедеятельности. Этот механизм представляет собой цепь сложных поведенческих актов, выполняемых рабочими особями семьи. При этом они пользуются различными способами в зависимости от того, что нужно делать — повышать или понижать температуру относительно требуемой оптимальной температуры.

Отрицательное отношение пчел к перегреву их жилища проявляется в естественных условиях еще при выборе мест для жилья. Так, если рою предоставить такую возможность, то он поселится при прочих равных условиях в жилище, защищенном от длительного прямого воздействия солнца.

Однако выбор места для жилья ввиду ограниченности количества таковых на данной территории не всегда гарантирует семье безопасность от возможного перегрева гнезда. Поэтому пчелы в процессе эволюции приспособились активно противодействовать перегреву путем вентилирования жилища — создания направленного потока воздуха взмахами своих крыльев.

Помимо вентилирования эффективными средствами снижения температуры при перегреве гнезда являются испарение воды, доставляемой в него пчелами, а также уменьшение доли тепла, выделяемого взрослыми особями. Последнее достигается тем, что большая их часть покидает жилище, располагаясь в виде роевой грозди под прилетной доской или под ульем. Эта гроздь обычно образуется во второй половине дня и исчезает к вечеру, при этом пчелы из грозди возвращаются в улей.

У пчел, как и у других холоднокровных (пойкилотермных) животных, температура тела в значительной мере зависит от температуры окружающей среды. Но наличие такой зависимости не означает равенства этих температур — пчелы обладают врожденной способностью регулировать в некоторых пределах температуру своего тела. Так, при внешней температуре 9 °С температура тела летающей пчелы составляет 18 °С, а при внешней температуре 34 °С она поднимается до 35 °С.

Механизм производства тепла у пчел основан на мышечной активности. Наибольшее его количество выделяется грудной мускулатурой.

Значительно возрастает температура тела пчел при повышении их двигательной активности, однако и у внешне неподвижных пчел (например, образующих зимний клуб) может происходить быстрый подъем температуры груди.

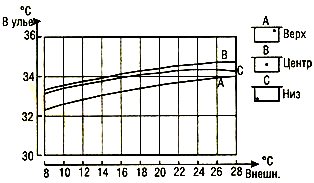

Температура в пчелином гнезде поддерживается с довольно высокой стабильностью, особенно в зоне расплода. Здесь ее верхняя граница при относительно высокой внешней температуре редко поднимается выше 36 °С. Так, при повышении внешней температуры от 5 до 27 °С температура в зоне пчелиного расплода увеличивается в среднем от 34,5 до 36,3 °С.

Абсолютное значение и стабильность температуры зависят от места расположения расплода. В течение весенне-летнего периода развития семьи наиболее высокая и стабильная температура бывает в центральной зоне гнезда, где расположен разновозрастной расплод. Здесь слабо или вовсе не прослеживается влияние суточных колебаний внешней температуры. Среднее значение температуры в этой зоне гнезда находится на уровне 35 °С.

Относительно влияния внешней температуры на маточники можно сказать следующее. Как правило, естественные роевые маточники размещаются в периферической зоне гнезда за пределами или на границе с пчелиным расплодом, что позволяет пчелам проводить автономное регулирование температуры в этой зоне. Обычно максимальное значение температуры у естественных маточников находится в пределах от 34 до 35,4 °С. В то же время минимальные значения температуры у маточников, находящихся на периферических частях сотов, в течение цикла их развития неоднократно опускаются до 31—32 °С, а иногда — даже до 28—29 °С. Это объясняет задержку выхода отдельных маток при одновременном закладывании маточников.

На диапазон колебаний температуры у маточников влияет их расположение в гнезде. Так, наиболее стабильная температура в пределах 1 °С поддерживается у маточников, расположенных в центральной части гнезда.

Обобщенная зависимость температуры в разных зонах гнезда в улье и в дупле от влияния внешней температуры представлена на рис. 1 .

Рис. 1. Влияние внешней температуры на температуру

в различных зонах улья с пчелами (по Е.К.Еськову, 1983, 1990)

Кратковременные небольшие понижения температуры в пчелином гнезде в активный период жизнедеятельности семьи вызывают быстрое повышение температуры тела пчел. При значительных же похолоданиях в пассивный период жизнедеятельности (осень — зима — весна) одного увеличения температуры тела пчел недостаточно. Если бы они пользовались только этим способом, то быстро расходовали бы свой основной энергетический материал — мед и погибали. Устойчивость семьи к длительному и глубокому охлаждению связана в значительной мере со способностью пчел регулировать тепловую отдачу гнезда посредством изменения его теплоизоляции. Уже небольшие ночные похолодания в летне-осенний период побуждают пчел, находящихся в различных местах жилища, собираться в зоне гнезда с расплодом и образовывать клуб. При этом наиболее плотно они группируются в периферических, более охлаждаемых частях межрамочных пространств, образуя своими телами своеобразную теплоизолирующую оболочку, которая уменьшает тепловые потери семьи. В результате этого чем дальше вглубь от поверхности клуба будут находиться пчелы, тем меньше они будут подвергаться воздействию холода. Поэтому плотность клуба от периферии к центру постепенно уменьшается. Однако наружная часть (корка) клуба охлаждается неравномерно, что связано с особенностями тепловой защиты жилища и действием физических законов теплопередачи. Это обусловливает неоднородность плотности пчелиного клуба в разных его зонах. Наиболее рыхлой обычно бывает верхняя часть клуба, расположенная непосредственно над его тепловым центром.

Изменение плотности зимнего клуба и соответственно занимаемого им объема является важным механизмом регуляции пчелами тепловых потерь. В частности, уплотнение клуба, предпринимаемое пчелами в ответ ни похолодание, влечет за собой снижение тепловых потерь. Теплопотери клуба при этом уменьшаются за счет снижения воздухообмена между внутриклубным пространством и окружающей средой. Снижение затрат тепла происходит также и за счет уменьшения теплового излучения с поверхности клуба, так как уменьшается соотношение между площадью его поверхности и объемом.

Своеобразие механизмов терморегуляции у пчел связано в значительной мере с особенностями работы их терморецепторов. У пчелы тепловые рецепторы являются одновременно и рецепторами углекислого газа, что имеет важный биологический смысл. Дело в том, что понижение внешней температуры, вызывающее уплотнение клуба, ухудшает его вентиляцию. Поэтому в нем возрастают температура и концентрация углекислого газа, являющегося продуктом обмена веществ у пчел. В результате рецептор подвергается одновременному воздействию двух факторов (углекислоты и высокой температуры), вызывающих однонаправленную реакцию в форме возбуждения пчел, что ведет к дальнейшему повышению температуры в зоне теплового центра. Изложенное выше поясняет причины известного факта скачкообразного повышения температуры в центре гнезда при резких похолоданиях: чем холоднее на улице и в улье, тем теплее в клубе.

Температура служит также важным фактором, определяющим развитие пчел и влияющим на их физиологическое состояние. Освоение широкого ареала расселения чел, особенно на северные территории, связано с развитием у семьи высокосовершенной системы регуляции терморежима гнезда. На это семья затрачивает энергии тем больше, чем сильнее внешняя температура отличается от оптимальной. Исследованиями установлено, что в летний период пчелиная семья тратит наименьшее количество энергии при внешней температуре 23—28 °С.

Колебания температуры внутри гнезда оказывают сильное влияние на продолжительность и ход развития рабочих пчел, маток и трутней.

Известно, что запечатанный пчелиный расплод при 34— 35 °С развивается до выхода в течение 12 дней. Но если температура в гнезде во время созревания расплода будет составлять 30 °С, то этот период увеличится на 3—4 дня и составит 15—16 дней.

Развитие маток с момента запечатывания маточников замедляется в среднем почти на трое суток при понижении температуры от 37 до 31 °С (рис. 2).

Рис. 2. Влияние температуры на продолжительность развития маток от момента запечатывания маточника (Е.К.Еськов, 1992)

При 38 °С время развития маток сокращается по отношению к таковому при 34 °С еще примерно на 14 часов (Е. К. Еськов, 1983). Все это пчеловоду надо знать и учитывать в своей практической деятельности.

Дальше остановимся на оценке влияния на пчел температуры максимального переохлаждения.

В естественных условиях пчелы подвергаются действию низких температур в период зимовки. Особенно сильно охлаждаются те пчелы, которые находятся в нижней и боковых частях клуба. Кратковременное воздействие отрицательных температур (ниже 0 °С) пчелы переносят благодаря тому, что гемолимфа, заменяющая им кровь, и другие жидкие фракции тела обладают способностью находиться некоторое время, не замерзая, в переохлажденном состоянии. Таким образом, пчелы защищаются от действия низких температур. При дальнейшем снижении температуры в так называемой точке максимального переохлаждения начинается кристаллизация этих жидкостей.

На температуру максимального переохлаждения сильное влияние оказывает также концентрация углекислого газа в гнезде. Так, если при сильном понижении внешних температур пчелы соберутся в плотный клуб, то это приведет к уменьшению его вентилирования и увеличению концентрации углекислого газа, что вызовет уменьшение температуры максимального переохлаждения.

Специальными исследованиями установлено, что между температурой максимального переохлаждения и продолжительностью жизни пчел существует обратная зависимость: чем ниже температура кристаллизации, тем меньше живет пчела. Следовательно, механизм холодовой защиты обеспечивает возможность пчелам переживать кратковременные, но довольно сильные охлаждения. Однако при наступлении нормальных температур это скажется на уменьшении продолжительности жизни пчел.

На основании всего вышесказанного рекомендуем придерживаться таких правил:

1) необходимо по возможности предохранять пчелиные семьи от воздействия низких температур, побуждающих пчел группироваться в очень плотный клуб;

2) чем дольше в ходе зимовки пчелы будут находиться в плотном клубе, тем меньше они проживут после весеннего облета;

3) оптимальный способ зимовки пчел должен обеспечивать их максимальную защиту от воздействия низких температур.

Источник

Способы терморегуляции у пчел

Удивительную способность пчел выживать в чрезвычайно суровых условиях люди заметили давно и по мере накопления экспериментальных знаний о поведении пчелиной семьи делали попытки дать этому объяснение. Если вначале это делалось на качественном описательном уровне, то в настоящее время проводятся серьезные научные исследования с применением компьютерной техники.

Однако интерес к этой проблеме не ослабевает, а поток печатных работ в различных изданиях непрерывно растет [2, 3, 4, 5]. В своей работе не ставлю цели сделать обзор хотя бы части работ по этой теме, но можно отметить — исследователи констатируют, что:

- при температуре менее 10°С семья пчел образует клуб, по форме напоминающий эллипсоид вращения;

- плотность клуба уменьшается от периферии к центру, внешняя более плотная — корка клуба;

- температура на периферии клуба 10–12°С, в центре 32–35°С — так называемый тепловой центр;

- по мере изменения внешней температуры плотность клуба меняется: с понижением — растет, с повышением — уменьшается, при внешней температуре выше 12°С клуб распадается;

- концентрация углекислого газа в клубе пчел с понижением внешней температуры растет и может достигать 4–6%;

- зимостойкость пчел зависит от их породы. Самые зимостойкие в мире пчелы — среднерусские.

Необходимо заметить, что однозначного объяснения этим экспериментальным фактам нет. А вопрос: «Почему зимостойкость пчел разных пород не одинакова» — вообще не ставится. По-видимому, чтобы объяснить эти факты, следует провести тщательное сравнение экстерьерных характеристик пчел разных пород и предложить модель.

Анализируя таблицу основных экстерьерных и биологических признаков медоносных пчел различных пород с целью выявления параметров, связанных с их зимостойкостью, следует обратить внимание на значение кубитального индекса, массу рабочей пчелы, тарзальный индекс, размеры третьего тергита и дискоидальное смещение, то есть на признаки, определяющие породу пчел. У пчел среднерусской породы эти параметры в значительной степени отличаются от аналогичных у пчел других пород. Очевидно, что зимостойкость каким-то образом связана с этими параметрами.

Попробуем предположить, что крылья пчел играют значительную роль в осуществлении терморегуляции, и объяснить основные экспериментальные факты.

Однажды я спросил восьмилетнего внука, зачем пчеле нужны крылья? Он мне ответил, чтобы летать, а потом подумал и добавил, чтобы жужжать, и это правильно, но можно еще сказать, крылья нужны, чтобы осуществлять вентиляцию своего жилища. Все это характерно летом. А для чего пчеле нужны крылья зимой?

Крылья пчел — это пластинки из хитина, в которых имеются прожилки, по которым циркулирует гемолимфа. Циркуляция осуществляется с помощью добавочных пузырьков, пульсация пузырьков регламентируется головным мозгом пчелы, информация о температуре в головной мозг поступает от «датчиков», расположенных в антеннах пчелы, по которым тоже циркулирует гемолимфа, проталкиваемая через них местными пульсирующими органами. Гемолимфа составляет внутреннюю среду организма пчелы. Омывая все органы, ткани и клетки, она доставляет им питательные вещества и вбирает продукты обмена, которые удаляются из гемолимфы через органы выделения. Гемолимфа пчелы представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость, состоящую из воды (75%), минеральных веществ (3%), белков (6,6%), аминокислот (12%), глюкозы, жира и др.

Наконец, гемолимфа выполняет функции теплоносителя, с помощью которого тепло от более нагретых частей тела пчелы переносится к менее нагретым. Масса гемолимфы составляет от 8 до 11% от массы пчелы. Общая масса гемолимфы трехкилограммовой семьи пчел составляет 240–300 г. Теплоемкость гемолимфы близка к теплоемкости воды, а теплоемкость элементов, составляющих тело пчелы, — на порядок меньше. Следовательно, можно утверждать, что примерно 50% тепловой энергии заключено в гемолимфе. Удельная теплоемкость свободной воды 4,2 кДж/(кг. К), а удельная теплоемкость связанной воды 2,94 кДж/(кг. К).

Крылья и тела пчел, находящихся в клубе, образуют слоистую, ячеистую структуру. Плотно сцепленные крылья представляют собой оболочку, отделяющую тело клуба от внешней среды. Промежутки между пчелами заполнены воздухом с высоким содержанием углекислого газа.

Слои пчел сдвинуты относительно друг друга (на пол пчелы) так, что грудь пчелы верхнего слоя находится над крыльями нижнего.

У пчел в зимний период меняется тип дыхания, происходит замена аэробного на анаэробный, кроме того, вдыхание происходит через брюшные дыхальца, а выдыхание — через грудные. Выдыхаемый воздух омывает крылья пчелы нижележащего слоя, тем самым происходит подогрев гемолимфы, циркулирующей по жилкам ее крыла, которая, попадая в тело пчелы, вновь подогревается. В результате чего выдыхаемый этой пчелой воздух будет теплее — реализуется многокаскадная система передачи тепла.

Такой процесс осуществляется в коре клуба до тех пор, пока внешняя температура не станет выше температуры холодовой агрегации пчел.

Необходимо отметить, что такая перекачка тепла характерна для всех пород пчел, находящихся в зимнем клубе, но более зимостойкими будут те, у которых единичная масса больше, то есть больше гемолимфы циркулирует по жилкам крыла и выше скорость ее циркуляции. Значение кубитального индекса и дискоидальное смещение количественно описывают структуру ветвления жилок крыла. Структура же жилок влияет на скорость прокачки гемолимфы. Дискоидальное смещение также влияет на скорость прокачки гемолимфы по крылу. Тарзальный индекс (широколапость) лимитирует размеры воздушных ячеек в коре клуба.

При таком режиме образование теплового центра очевидно. С точки зрения термодинамики пчела (впрочем, как и все живые существа, на нашей планете) — тепловая машина, в которой происходит преобразование химической энергии топлива (меда) для совершения внутренней работы в тепловую энергию. Как известно, всякая тепловая машина должна иметь устройство для сброса тепла. Например, у моржа — ласты, у собаки — язык, у кошки — лапки, у других животных, в том числе и у человека, — потовые железы. Что касается перепончатокрылых, то подобной информации нет. Поэтому следует предположить, что это крылья со сложной системой жилок, по которым циркулирует гемолимфа.

Все это справедливо, крыло пчелы и любого перепончатокрылого насекомого пронизано жилками, по которым циркулирует гемолимфа, продвижение которой обеспечивается расположенными у их основания специальными пульсирующими органами, которые сокращаются независимо от работы спинного сосуда (сердца). Жилки крыла вместе с гемолимфой находятся в тепловом контакте с воздушной средой, поэтому при полете или вентиляции улья происходит сброс тепла из организма пчелы во внешнюю среду.

В настоящее время слоистые структуры благодаря их уникальным свойствам находят широкое применение в различных областях науки, техники, нанотехнологиях и т.д.

Холодовое агрегирование медоносных пчел — образование зимнего клуба сложной слоистой ячеистой структуры — пример того, как живая открытая термодинамическая система применяет законы термодинамики в эволюционном развитии вида.

Мигрирование медоносных пчел в ареал с холодным климатом, но богатым хорошими медоносами стало возможным только при наличии приспособлений, позволяющих переносить холодные и длинные зимы. Методом проб и ошибок такие приспособления были найдены. При этом следует отметить, что природа пошла значительно дальше Homo Sapiens, создав слоистую систему, состоящую из пассивных (крылья) и активных слоев (тел пчел).

Для того чтобы понять, как пчелы, находящиеся внутри клуба, «узнают» о внешней температуре и либо утолщают, либо утончают кору клуба, можно воспользоваться законами неравновесной термодинамики, развитой лауреатом Нобелевской премии И.Р.Пригожиным.

Все неравновесные ситуации имеют один общий аспект — появление дальней конгерентности. Между микроскопически различными частями возникает корреляция. Этим неравновесные ситуации отличаются от равновесных, в которых радиус действия корреляции ограничен короткодействующими межмолекулярными силами. Неравновесные структуры встречаются на всех уровнях биологии.

В настоящее время общепризнанно, что биологическая эволюция представляет собой комбинированный результат дарвиновского естественного отбора и самоорганизации, возникающей вследствие необратимых процессов. Неустойчивость, возникающая в системе, далекой от равновесного состояния, вынуждает ее переходить в состояние с высоким уровнем организации.

В.И.КОРИШЕВ,

кандидат физико-математических наук,

профессор

Омский государственный

педагогический университет

644099, г. Омск, наб. Тухачевского, 14

Ключевые слова:

терморегуляция медоносных пчел, экстерьерные признаки, крыло, гемолимфа, слоисто-ячеистые структуры.

Аннотация:

в работе рассматриваются биофизические основы терморегуляции пчел. Предполагается, что в процессе терморегуляции значительную роль играет гемолимфа, циркулирующая по крыльям пчел. При этом крылья выполняют функции теплового радиатора.

Summary:

in this paper the biophysical basis of thermoregulation bees. It is assumed that in the process of thermoregulation plays a significant role hemolymph circulating on the wings of bees. In this case, the wings act as heat sink.

Keywords:

honeybee thermoregulation, exterior signs, wing, hemolymph, a layered honeycomb structure.

Литература:

1. Еськов Е.К. Экология медоносной пчелы. — М.: Россельхозиздат, 1990.

2. Еськов Е.К., Тобоев В.А. Динамика тепловых процессов в гнездах зимующих пчел // Сельскохозяйственная биология. – 2008. – №2. – С. 3–4.

3. Коришев В.И. Роль углекислого газа в жизни пчел // Пчеловодство. – 2004. – №7. – С. 30–31.

4. Тобоев В.А. Теплофизическая модель холодовой агрегации пчел // Пчеловодство. – 2007. – №1. – С. 20–21.

5. Тобоев В.А. Математическая модель холодовой агрегации пчел // Материалы 2-й Межд., 4-й Всерос. науч.-практ. конф. – М., 2007.

Источник