Способы терморегуляции организма человека это

Нарушение терморегуляции

Довольно часто к врачам различных специальностей обращаются люди с повышением температуры тела, как с иными симптомами, так и без каких-либо других проявлений. В большинстве случаев находится органическая причина (в том числе острое или обострившееся хроническое заболевание ЛОР-органов, желудочного-кишечного тракта, мочевыводящей, половой и иных систем, порой выявляются более редкие причины, такие как аутоиммунные заболевания или злокачественные новообразования). После целенаправленного лечения температура снижается до нормальных для данного человека значений.

Но есть категория пациентов, у которых отмечается длительное повышение температуры тела (в течение недель и месяцев) без выявленной причины. Такие пациенты имеют за плечами множество анализов, инструментальных исследований, консультаций специалистов без каких-то определенных заключений и диагнозов.

Существует два основных клинических понятия для повышения температуры без четких органических причин: лихорадка неясного генеза и хронический субфебрилитет.

Критерии лихорадки неясного генеза, сформулированные более 50 лет назад R. G. Petersdorf и P. Beeson, остаются актуальными и по сей день: данным термином обозначают постоянное или периодическое повышение температуры тела до 38,3 градусов и более, длительностью 3 недели и более, причину которого не удалось установить при общесоматическом.

Под термином хронический субфебрилитет понимают «беспричинное» повышение температуры до 38 градусов длительностью более 2 недель и часто являющееся единственной жалобой. Он может встречаться при многих соматических заболеваниях, относящихся к компетенции врачей различных специальностей: терапевты, хирурги, оториноларингологи, ревматологи, онкологи. Но при отсутствии органической патологии, в том числе после исключения органических изменений, нарушающих работу центра терморегуляции в головном мозге, многие ученые, среди которых известные отечественные неврологи В. К. Хорошко и А. Н. Вейн, допускают существование длительного субфебрилитета неинфекционного происхождения как проявления психосоматической патологии.

Уже не раз сказано, что темп жизни современного человека, переизбыток информации, обилие задач и обязанностей дают чрезмерную нагрузку на нервную систему. И эта перегрузка становится «питательной» средой для возникновения психогенных заболеваний. Психофизиологические реакции, психосоматические заболевания и неврозы становятся одной из значительных проблем современной медицины.

Психофизиологическая реакция – это реакция на стресс. Например, изменение частоты сердечных сокращений, регулярности дыхания, диспепсические расстройства, нарушение сна, аппетита, чрезмерное потоотделение, а иногда и колебания температуры. Такую реакцию могут вызвать как привычные, но более сильно выраженные факторы (например, подготовка проекта в сжатые сроки), так и встреча с незнакомыми обстоятельствами (командировка в новый регион) или крупной неудачей. Многие люди адаптируются к ситуации, нагрузке и через некоторое время неприятные симптомы уходят. Это первый вариант выхода из психофизиологической реакции – выздоровление.

Но в случае, когда стресс принимает хронический характер, воздействующие факторы чрезмерны или многочисленны, компенсаторных механизмов нервной системы не хватает и реакция переходит в психосоматическое заболевание, связующим звеном между психическим и соматическим являются вегетативная, эндокринная и иммунная системы. При сходном стрессовом факторе психосоматические проявления у разных людей будут различны, и в этом случае большую роль играют генетика, история предыдущих заболеваний, то есть наличие «слабых мест» в организме.

В данной публикации мы несколько подробнее рассмотрим одно из проявлений психофизиологических изменений, а именно нарушение терморегуляции, которая выражается в гипертермии (повышении температуры тела, чаще до субфебрильных значений; может быть постоянной или иметь волнообразный характер), ощущении озноба. Постоянный субфебрилитете может сохраняться от нескольких недель до нескольких лет. Довольно часто такие проявления встречаются у подростков на фоне вегетативно-эндокринных изменений. В анамнезе у таких пациентов часто выявляются температурные «хвосты» после инфекционных заболеваний. Для них характерна хорошая переносимость повышенной температуры, отсутствие или нетипичные колебания суточного ритма (более высокая температура отмечается в первой половине дня), несоответствие между величиной температуры и частотой сердечных сокращений, асимметрия температуры в подмышечных впадинах, изотермия (снижение разницы между температурой различных участков тела), нормализация температуры в ночное время. Результаты лабораторных и инструментальных исследований укладываются в границы нормы. Частые спутники субфебрилитета: ощущение озноба с постоянным чувством холода в организме или отдельных частях тела, плохая переносимость сквозняков, низких температур. Более редко, но встречается гипотермия центрального генеза, когда температура тела снижается до 35 градусов и ниже. Она сопровождается общей слабостью, артериальной гипотензией, повышенным потоотделением, ознобом.

Нарушение терморегуляции в рамках психофизиологической реакции может встречаться как изолированно, так и в сочетании другими психосоматическими проявлениями, тревожными расстройствами, депрессией. Что требует более углубленного обследования и последующего лечения у невролога, психоневролога, психотерапевта.

Необходимо помнить, что повышение температуры тела – это причина обратиться в первую очередь к терапевту, пройти базовые обследования для исключения соматической патологии, при необходимости продолжить обследование у врачей узких специальностей (таких как ревматолог, оториноларинголог, уролог). Но после исключения органической патологии и при сохранении повышения температуры тела следуют записаться на прием к неврологу, который и определит дальнейший план действий.

Светлана Юрьевна Корниенко, врач-невролог.

Источник

Способы терморегуляции организма человека это

Действие системы терморегуляции проявляется в управлении механизмами теплопередачи на макроуровне органов и частей тела, микроуровне кровеносных сосудов и клеток окружающей их ткани, наноуровне мембран нервных окончаний терморецепторов и молекул белков.

Наиболее развиты модели, описывающие процессы на макро- и микроуровнях [1, 2]. Наноуровень рассматривается в локальных моделях, например, перемещения крови через капилляры [2, 3], сердечной деятельности [2, 4]. Глобальная модель терморегуляции человека ещё не создана. Построение такой модели связано с решением фундаментальных проблем нейрофизиологии, биомеханики и биоинформатики. Практическими приложениями могут быть объёмная медицинская термография, нанотехнологии управления нервной системой и кровообращением, нейро и рецепторное протезирование, нанотехнологии материалов, поддерживающих энергетический баланс с кожей и внутренними органами человека, и др.

Цель работы — промоделировать влияние резкого изменения температуры окружающей среды на тепловое поле человека.

Упрощённая макроскопическая модель теплового баланса включает 2 области: ядро, являющееся источником теплопродукции, и оболочку, контактирующую с окружающей средой. Пусть температура окружающей среды изменяется скачком от Tc1 до Tc2 на границе L. Тело пересекает границу L так, что часть 1 оболочки находится при температуре Tc1, а часть 2 — при температуре Tc2. Часть 2 обменивается теплом с ядром, частью 1 и внешней средой, а часть 1 с частью 2 и внешней средой. Тогда система уравнений теплового баланса имеет вид:

где ся, соб — теплоемкости; mя, mоб — массы; Tя, Tоб — температуры; Mя, Mоб — теплопродукции внутренних источников для ядра и оболочки, соответственно; Qд — тепловой поток в окружающую среду через органы дыхания; Qоб2 — тепловой поток от ядра к части 2; Qоб1 — тепловой поток от части 2 к части 1; Q в об — тепловой поток от оболочки в окружающую среду (испарение, излучение, конвекция); t — время.

Величины mя, mоб1, mоб2, Mя, Mоб1, Mоб2 являются функциями температуры соответствующей области, потоки тепла через границы зависят от температур и характеристик контактирующих областей. Функциональные зависимости всех параметров системы (1) приведены в работе [5]. Эти зависимости построены на основе статистической обработки экспериментальных данных и законов теплообмена. Они включают реакцию организма на изменение условий окружающей среды, например, уменьшение размера ядра при температуре ниже критической.

Найдём изменение температур ядра и оболочки при резком изменении условий окружающей среды, решая систему уравнений (1) численно. Часть 1 оболочки занимает 10% площади поверхности тела. В исходном состоянии среда однородна, Tc1=Tc2=31 °C, относительная влажность воздуха φc=50 %, скорость движения воздуха υc=0.3 м/с, барометрическое давление pб=1.013 бар, мощность, развиваемая человеком при выполнении механической работы, Wт=0 (состояние покоя). Рассчитанные значения равновесной температуры Tоб1=32,788 °C, Tоб2=34,607 °С, Tяд=37,347 °С.

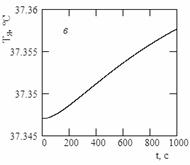

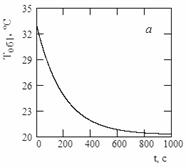

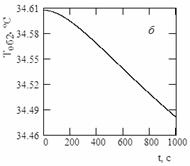

Изменим скачком окружающие условия: часть 1 находится в воде с Tc1=19,2 °C, а часть 2 в воздухе с Tc2=31 °C. Динамика изменения температуры тела показана на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость температуры части 1 (а), части 2 (б) оболочки и ядра (в) от времени

Температура ядра изменяется в достаточно узкой области, что отражает тенденцию к изотермии, присущую внутренним органам и головному мозгу. Температура части тела, находящейся в воде, резко уменьшается за первые 5 минут. Температура части тела, контактирующей с воздухом, за это время изменяется мало. Последнее обстоятельство подтверждается тепловизионным исследованием температуры поверхности тела, выполненным при тех же параметрах окружающей среды, что и расчёт.

- Ермакова И.И. Математическое моделирование процессов терморегуляции у человека. Итоги науки и техники. ВИНИТИ, Физиология человека и животных, 1987, Т. 33. 136 с.

- Бегун П.И., Шукейло Ю.А. Биомеханика. СПб.: Политехника, 2000. 463с.

- Парашин В.Б., Иткин Г.П. Биомеханика кровообращения. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 224 с.

- Селищев С.В. Интеграция макро-, микро- и нанотехнологий миокарда // Нанотехнологии в электронике / Под ред. Ю.А. Чаплыгина. М.: Техносфера, 2005. С. 422-443.

- Голиков В.А., Бурденко А.Ф., Цюпко Ю.М. Математическое моделирование процессов теплообмена организма человека с окружающей средой // Судовые энергетические установки: науч.-техн. сб. 2003. №9 С. 104-115.

Источник

Способы терморегуляции организма человека это

Метеотропные реакции – это физиологические реакции организма человека на влияние собственно метеорологических факторов. Здоровые люди легко переносят изменения погоды, адаптивные физиологические механизмы позволяют им приспосабливаться без заметных расстройств к любым метеоусловиям, вместе с тем снижение эффективности этих механизмов приводит к возникновению различных патологических реакций. В большинстве случаев они непродолжительны и сопровождаются такими симптомами, как головные боли, раздражительность, повышенная возбудимость, бессонница, депрессия, ревматоидные боли и др. Развитие таких ответных реакций на влияние погоды чаще всего обозначают как метеочувствительность. Во многих исследованиях показано, что существует достоверная связь между обострением ряда патологических состояний и изменениями погодных условий [1–3].

В большинстве публикаций выделяются следующие основные погодные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека: температура окружающей среды, влажность воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, солнечная активность, геомагнитная активность и атмосферное электрическое поле [4, 5]. Помимо этих факторов анализируется влияние сезонов года и состояния окружающей среды [6]. Несмотря на многолетнюю историю изучения метеочувствительности, физиологические механизмы воздействия погоды на человека остаются не до конца ясными. Наиболее изучены механизмы влияния на организм человека температуры окружающего воздуха.

На увеличение температуры окружающей среды реагируют тепловые терморецепторы кожи, импульсы от них поступают в центры терморегуляции, расположенные в гипоталамусе, которые в свою очередь запускают каскад реакций, индуцирующих кожную вазодилятацию и потоотделение. Возрастание кожного кровотока увеличивает теплоотдачу во внешнюю среду и обеспечивает потовые железы кислородом и жидкостью для выделения пота. Потоотделение – это самый эффективный механизм срочной адаптации к высокой температуре окружающей среды, который позволяет за счет интенсивного испарения пота с кожи (до 3 кг/ч) значительно увеличить выделение тепла из организма. Однако с потом, помимо воды, организм теряет и электролиты (до 10–30 г хлористого натрия в день), что индуцирует интенсивный переход жидкости в кровяное русло для компенсации потери на потоотделение. Перераспределение жидкости стимулирует почки к усилению ретенции солей и воды. Дилатация кожных сосудов (прежде всего открытие артериовенозных анастамозов) обуславливает реакции, индуцирующие увеличение объема циркулирующей крови, при этом в норме артериальное давление не изменяется или несколько снижается, а частота сердечных сокращений увеличивается. Кровоток во внутренних органах (печень и почки) может снижаться [7].

При недостаточности адаптационных механизмов, направленных на поддержание объема плазмы крови и ее электролитного состава, или при интенсивном и длительном потоотделении наблюдается уменьшение объема циркулирующей крови и существенное снижение артериального давления. В связи с этим при срочной адаптации к повышению температуры основная нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему, которая, при наличии функциональных нарушений может не справляться с возросшими потребностями. Поэтому в жаркую погоду, особенно в периоды «волн жары» (нескольких последовательных аномально жарких дней), в наибольшей степени страдают пациенты с болезнями системы кровообращения, адаптивные резервы у которых оказываются недостаточными.

Кроме того, перераспределение крови, направленное на значительное увеличение кожного кровотока и уменьшение кровотока во внутренних органах – органах с высоким уровнем обменных процессов, с одной стороны, приводит к увеличению теплоотдачи с поверхности тела, а с другой – к уменьшению теплопродукции внутренними органами при их сниженном кровоснабжении. Вместе с тем уменьшение кровотока в органах с высоким метаболизмом, особенно у больных с атеросклерозом или заболеваниями печени и почек может индуцировать их гипоксию. Во многих исследованиях показано, что при напряженной адаптации, видимо, вследствие возникающей гипоксии индуцируется окислительный стресс [8–11], который характеризуется накоплением высокотоксичных продуктов свободнорадикального окисления в крови и тканях вследствие усиленного генерирования активных форм кислорода (АФК) и/или подавления активности утилизирующих АФК антиоксидантных ферментов. В исследовании М.Д. Смирновой с соавторами [9] отмечено, что летняя жара провоцирует развитие окислительного стресса у 2/3 больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них увеличивается содержание продуктов перекисного окисления липидов в отсутствие изменений активности фермента, утилизирующего активные формы кислорода [10]. Кроме того, у этих же пациентов отмечена большая частота развития сердечно-сосудистых осложнений, включая гипертонические кризы, по сравнению с пациентами с большей активностью антиоксидантной системы. При этом показано, что использование антигипоксантов и антиоксидантов позволяет улучшить переносимость летней жары пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями [11].

На снижение температуры окружающей среды ниже комфортной реагируют холодовые терморецепторы кожи, импульсы от них поступают в центр терморегуляции в гипоталамусе, который, в свою очередь, запускает каскад реакций, индуцирующих кожную вазоконстрикцию и увеличение теплопродукции. Основное увеличение теплопродукции достигается за счет сократительной деятельности мышц (дрожь и терморегуляционный мышечный тонус), разобщения окисления и фосфорилирования, а также снижения эффективности клеточных насосов (АТФаз), что стимулируется норадреналином и тиреоидными гормонами и сопровождается увеличением потребления кислорода и энергетических субстратов. При длительной адаптации к холоду увеличивается количество и активность митохондрий для обеспечения возросшего потребления АТФ. Подробный анализ основных механизмов адаптации к холоду сделан в обзоре [12]. Органами, дающими основной вклад в теплопродукцию при адаптации человека к холоду, являются скелетные мышцы и, в меньшей степени, печень. Увеличение активности митохондрий при холодовой адаптации приводит к усилению генерации активных форм кислорода, поскольку митохондрии являются одним из основных источников АФК в физиологических условиях. На уровне организма систематическое холодовое воздействие вызывает стимуляцию собственных защитных ресурсов посредством усиления окислительных процессов, которые, в свою очередь, инициируют активацию антиоксидантной системы и повышают общую устойчивость организма к стрессовым факторам различной природы. Однако при недостаточности адаптационного потенциала, например при болезнях системы кровообращения, усиление кровотока для обеспечения кровоснабжения активно работающих (производящих тепло) органов лимитируется сердечно-сосудистой системой, недостаточный ее потенциал может обуславливать гипоксию и чрезмерное увеличение АФК. Мобилизация антиоксидантной системы при этом также может быть недостаточной, что в свою очередь будет приводить к окислительному стрессу, усилению перекисного окисления липидов и обострению заболевания. Во многих исследованиях показано, что окислительный стресс является этиологическим и патогенетическим фактором риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы [13, 14].

Среди неблагоприятных погодных факторов, помимо жаркой и холодной погоды, выделяют значительные колебания атмосферного давления [15, 16], которые обычно связаны с крупномасштабными (синоптическими) циркуляционными процессами в атмосфере. В ходе этих процессов изменяется вся совокупность метеорологических элементов. В весенний период наблюдаются наибольшие различия между дневными и ночными значениями атмосферного давления, и потенциальная зависимость обострения некоторых болезней системы кровообращения от резкого изменения атмосферного давления, видимо, может объяснить выявленный в исследовании K. Beseoglu с соавт. [17] весенний максимум смертности и количества обострений сосудистых заболеваний.

Еще одним погодным фактором, который, по мнению некоторых исследователей, оказывает существенное влияние на метеочувствительных людей, является влажность атмосферного воздуха [18–20]. P. Dilaveris с соавторами [18] установили, что среднемесячная смертность от инфаркта миокарда в Афинах является линейной функцией от среднемесячной относительной влажности (связь положительная) c максимальными значениями в зимние месяцы и минимальными в летние. Вместе с тем в средиземноморских странах высокая относительная влажность воздуха регистрируется в зимний период, а выявленная в работах [19] закономерность отражает установленный во многих исследованиях факт более высокой смертности зимой. При этом в странах с более холодным климатом в зимний период, когда наибольшее количество обострений болезней системы кровообращения, регистрируются низкие значения относительной и абсолютной влажности. В работах Б.Т. Величковского [20] показано, что значительное снижение абсолютной влажности воздуха в зимний период, обусловленное очень низкими значениями температуры атмосферного воздуха, приводит к снижению эффективности газообмена кислорода в органах дыхания. Кроме того, дыхание сухим воздухом может индуцировать повышение сосудистого сопротивления.

Разными исследователями было отмечено, что метеотропные реакции могут возникать за несколько дней до наступления неблагоприятных погодных условий. Это может быть обусловлено тем, что существенному изменению земной погоды обычно предшествуют изменения солнечной активности и сдвиги магнитной напряженности Земли.

В последние десятилетия был проведен ряд специальных исследований, направленных на анализ влияния космической погоды (гелио- и геомагнитной обстановки) на состояние здоровья.

Для характеристики солнечной активности обычно используют число Вольфа – индекс, характеризующий пятно-

образовательную деятельность Солнца. Для характеристики геомагнитной обстановки используют X-,Y- и Z-компоненты вектора напряженности магнитного поля Земли, а также индексы геомагнитной активности, характеризующие вариации магнитного поля Земли. Резкие изменения параметров геомагнитного поля Земли обычно называют геомагнитными возмущениями или бурями.

Как и при анализе влияния факторов земной погоды, результаты исследования влияния космической погоды на состояние здоровья весьма противоречивы. Анализ баз данных обращений за экстренной медицинской помощью [21–23] и наблюдения за больными в клиниках [21, 24] показали, что имеется достаточно широкий спектр реакций организма на изменение космической погоды. В исследованиях Ю.И. Гурфинкеля с соавторами [24] показано, что после магнитной бури образуются сгустки эритроцитов (сладжей) в микрососудах и отмечается ухудшение кровотока, которое приводит к развитию ишемии. В исследовании [22, 23] была показана положительная корреляционная связь между количеством обращений за экстренной медицинской помощью пациентов с болезнями системы кровообращения и уровнем геомагнитной активности (ГМА) и отмечено, что эта связь более выражена в зимние месяцы. В других исследованиях показано увеличение количества обострений болезней системы кровообращения как при очень высоких, так и при очень низких уровнях ГМА [23]. Вместе с тем T. Messner с соавторами [25] не выявили достоверной статистической связи между геомагнитной активностью и количеством инфарктов миокарда в северных районах Швеции. При этом изменения геомагнитной активности в полярных районах наибольшие [26].

Механизмы действия геомагнитного поля и солнечной активности на организмы человека и животных не выяснены. Существенная проблема связана с парадоксальностью биологического действия слабых низкочастотных магнитных полей (каким является и геомагнитное поле), энергия которых много меньше характерной энергии биохимических превращений [27]. Тем не менее в биологических и медицинских исследованиях показано достоверное влияние слабых магнитных полей на организм человека [22, 27, 28]. В биофизических исследованиях наиболее часто обсуждаются гипотетические молекулярные механизмы магниторецепции, рассматривающие влияние магнитного поля на скорость реакций с участием спин-коррелированных пар радикалов; квантовые вращения молекулярных групп внутри белков, а также изменения свойств жидкой воды в магнитном поле [21, 27]. В медико-биологических исследованиях наиболее часто обсуждается роль мелатонина [21, 29]. В исследованиях, проведенных на людях в условиях Крайнего Севера, показана прямая корреляционная зависимость между колебаниями электромагнитного поля Земли (Kp–индекс) и суточным ритмом секреции мелатонина, определяемым по его концентрации в слюне [29]. В исследованиях под руководством С.И. Рапопорта [3, 23] было показано, что у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в периоды геомагнитных возмущений и магнитных бурь отмечается достоверное подавление продукции мелатонина. При этом добавление мелатонина (3–6 мг в 22.00) к традиционной терапии снижало риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

Еще одним фактором, потенциально обуславливающим метеочувствительность организма, может быть изменение электрического поля атмосферы (ЭПА). В районах ясной безоблачной погоды ЭПА направлено вниз, к земле, и его напряженность составляет около 1 В/м. Основными источниками ионизации воздуха являются космические лучи и излучения радиоактивных веществ, содержащихся в земной коре и атмосфере. Электрические характеристики приземного ЭПА определяются различными процессами: интенсивностью ионизации и перемешивания атмосферы, загрязненностью и увлажненностью воздуха (туман, дождь, снег), температурой и давлением воздуха, временем суток и временем года и др. В циклонических условиях погоды появление слоистой облачности верхнего и более низких ярусов, а также конвективной облачности индуцирует кардинальные изменения приземного электрического поля. Как правило, происходит переполюсовка (инверсия), в ходе которой поле становится направленным вверх, к нижней кромке облаков. Напряженность поля может увеличиваться до 2000 В/м и выше. Атмосферные ионы различаются по химической природе входящих в них молекул, массой и подвижностью. Подвижность отрицательных ионов, как правило, больше, чем положительных [30]. У земной поверхности над сушей концентрация тяжелых ионов значительно больше, чем легких. Это обусловлено тем, что в результате нормальных процессов ионизации создаются лишь легкие ионы, а тяжелые ионы могут образовываться лишь в случае присоединения легких к частицам аэрозоля, концентрация которого в нижних слоях воздуха больше. При запыленности воздуха вследствие увеличения числа взвешенных в атмосфере частиц число легких ионов убывает, а число тяжелых возрастает. Кроме того, концентрации ионов могут меняться вследствие их переноса под действием электрических сил, а также диффузии от мест с большей концентрацией и их механического переноса с движущимися массами воздуха. Концентрация легких отрицательно заряженных аэроионов возрастает при прохождении теплых воздушных фронтов и снижается в холодных фронтальных массах воздуха. Летом лёгких ионов больше, чем зимой. Особенно их много после дождя. Во многих исследованиях показано, что увеличение концентрации легких отрицательных ионов положительно влияет на организм [31, 32]. Таким образом, изменение состояния электрического поля атмосферы может влиять на самочувствие людей посредством механизмов, обусловленных динамикой концентрации легких отрицательных аэроионов, вызванной собственно электрическими процессами в тропосфере или изменением концентрации аэрозолей в воздухе. Кроме того, поскольку при изменении абсолютной влажности и атмосферного давления ионизация воздуха также может меняться, то эти же механизмы могут в какой-то степени обусловливать и чувствительность к перепадам атмосферного давления и влажности.

В заключение необходимо отметить, что метео- и гелиогеофизические факторы вызывают ответные реакции в организме любого человека, однако их негативное влияние, которое обычно называется метеочувствительностью, в основном связано с пониженными адаптационными резервами организма.

Источник