Способы термического закрепления грунтов

Название работы: Термическое закрепление грунтов. Область применения и методы контроля качества работ

Предметная область: Архитектура, проектирование и строительство

Описание: В результате этого образуются прочные водостойкие структурные связи между частицами и агрегатами грунта. Отметим что температура газов которыми производится обработка грунта не должна превышать 750.12 суток в результате чего получается упрочнённый конусообразный массив грунта диаметром поверху 15. Образуется как бы коническая свая из обожжённого непросадочного грунта с прочностью до 10 МПа.

Дата добавления: 2013-08-20

Размер файла: 33.5 KB

Работу скачали: 70 чел.

Задание 32. Термическое закрепление грунтов. Область применения и методы контроля качества работ.

Термическое закрепление применяют для упрочнения маловлажных пылевато-глинистых грунтов, обладающих газопроницаемостью.

Сущность метода термической обработки заключается в том, что через грунт в течение нескольких суток пропускают раскалённый воздух или раскалённые газы. Под действием высокой температуры отдельные минералы, входящие в состав скелета, оплавляются. В результате этого образуются прочные водостойкие структурные связи между частицами и агрегатами грунта. Отметим, что температура газов, которыми производится обработка грунта, не должна превышать 750. 850°С. Если температура газов окажется выше, стенки скважин оплавляются и становятся газонепроницаемыми.

Существуют различные способы, оборудование и технологические схемы термического закрепления. Одна из наиболее распространённых технологий заключается в следующем.

Пробуривают скважины диаметром 100. 200 мм, которые закрывают специальными керамическими затворами. В затворе оборудуется камера сгорания, к которой подают топливо (горючие газы, соляровое масло и т.п.) и воздух под давлением. Термическая обработка производится непрерывно в течение 5. 12 суток, в результате чего получается упрочнённый конусообразный массив грунта диаметром поверху 1,5. 2,5 м (рис.1,а). Образуется как бы коническая свая из обожжённого непросадочного грунта с прочностью до 10 МПа.

Применяется также другая технология, которая за счёт передвижения камеры сгорания позволяет сжигать топливо в любой части скважины, в результате чего можно создавать обожжённые грунтовые массивы (термосваи) постоянного сечения или с уширениями (рис.1,6).

Грунты обжигают в виде отдельных грунтостолбов под фундаменты колонн промышленных цехов или гражданских зданий, а в некоторых случаях производят обжиг грунтового массива в основании всего здания. В этом случае грунтостолбы размещают таким образом, чтобы обожжённые упрочнённые зоны соприкасались между собой.

Контроль процесса термического закрепления сводится к определению количества тепла, которое прошло через скважину в окружающий грунт. После окончания работ отбирают образцы обожжённого грунта и испытывают их в лабораторных условиях. При термическом закреплении массива в виде отдельных термосвай рекомендуется испытание опытных свай статической нагрузкой. При сплошном обжиге грунтов в основании, когда грунтостолбы соприкасаются друг с другом, испытывают обожжённый массив штампами площадью не менее 10000 см 2 .

Источник

Закрепление грунтов термической обработкой

Этот метод закрепления широко применяют для упрочнения маловлажных пьшевато-глинистых грунтов, имеющих высокую проницаемость (при kf > i·10 -5 ), и в основном используют для закрепления просадочных грунтов Мангушев, Р.А. [4]).

Первоначально термический метод применялся для усиления оснований деформированных зданий и сооружений, сложенных лессовыми просадочными грунтами. Однако в последние десятилетия этот метод стал применяться и для подготовки оснований

(Литвинов, И.И. [14]; Мангушев, Р.А. [17]). Сущность метода закрепления термической обработкой заключается в увеличении прочности структурных связей в грунте под влиянием высокой температуры (температура продуктов горения при обжиге грунтов должна быть в пределах t = 800-900 °С, так как при t > 900 ° происходит плавление грунта и исключается возможность проникания воздуха в массив грунта). При этом термическая обработка грунта производится через пробуренные в толще грунтов скважины диаметром 0,1-0,2 м (чем больше диаметр скважины, тип больше поверхность соприкасаемого грунта и тем лучше проникают продукты горения в закрепляемый массив) на глубину до 20м (рис. 5.1).

Термическая обработка производится до подстилающего слоя непросадочного грунта, т. е. в пределах всей просадочной толщи, устройство термически обработанных грунтов в виде висячих столбов нецелесообразно, так как возможна просадка фундаментов при случайном замачивании грунта в основании. При термической обработке грунта ниже закрепленного массива возникают благоприятные условия просачивания воды вследствие повышения пористости обожженного грунта и его фильтрационной способности. Поэтому в случаях, когда толщина слоя просадочного грунта больше возможной глубины термической обработки, этот способ закрепления становится неприемлемым.

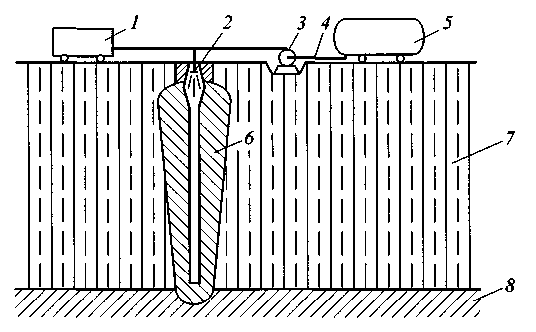

Рис. 5.1. Схема установки для термического закрепления грунтов:

1 – компрессор; 2 – форсунка; 3 – насос для подачи топлива;

4 – трубопровод; 5 – емкость с топливом; 6 – закрепленный грунт;

7 – лессовый просадочный грунт; 8 – непросадочный грунт

При сжигании топлива в верхней части скважины столб обожженного грунта получает форму усеченного конуса (рис. 5.1) диаметром поверху 1,5-3,0 м, а понизу 0,2-0,4 м. Для увеличения перечного сечения нижней части столба обожженного грунта необходимо регулировать процесс фильтрации продуктов сгорания скважине. С этой целью в скважину опускают трубу, тампонируя затрубное пространство отсекателем.

Достоинствами термического упрочнения грунтов являются малая материалоемкость и относительная быстрота набора прочности. К недостаткам этого метода следует отнести вариацию формы закрепленных массивов в зависимости от неодинаковой газопроницаемости грунтов по глубине.

Дата добавления: 2015-10-09 ; просмотров: 1983 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Термическое закрепление грунтов

Искусственное изменение свойств грунта подразумевает повышение его прочности, устойчивости и водонепроницаемости. Методику укрепления подбирают в зависимости от типа почвы и целей строительства. Предварительно обязательно проводят инженерно-геологические изыскания грунта.

В быстро растущих городах наблюдают тенденцию замачивания грунтов техногенными водами, что и приводит к ослаблению фундаментного основания, поэтому вопрос об укреплении почвы действительно актуален. В данной статье разберемся в вопросе термического усиления грунта.

Этот способ применяют для увеличения прочности маловлажных пылевато-песчаных почв, обладающих хорошей газопроницаемостью. Нередко его используют и для ликвидации просадочных свойств макропористых лёссовых грунтов.

С помощью термического усиления можно закрепить грунт на глубину до 20 м. Суть метода заключается в нагнетании раскаленного воздуха или газов в почву в течение нескольких суток.

Когда действует высокая температура, то отдельные минеральные частицы скелета оплавляются. Так образуются прочные водоустойчивые связи частиц и компонентов грунта. В процессе почва при обжиге утрачивает связанную жидкость. Это становится причиной устранения просадочных свойств, размокаемости и склонности к набуханию.

Нельзя в рабочем процессе использовать газы, температура которых выше 750-850 °С. При превышении допустимых значений оплавляются стенки скважины, и они перестают пропускать газ. А использование газов, нагретых до 300 °С, неэффективно: просадочность не устраняется.

Еще одной разновидностью термического усиления считают замораживание грунта. Это его искусственное охлаждение до отрицательной температуры. Цель процедуры аналогичная – достижение нужной водонепроницаемости.

В результате образуется льдогрунтовой барьер, преграждающий путь воде или плывунам. Методика подходит для укрепления массива перед строительством зданий, шахт, метрополитенов, плотин или подземных хранилищ.

Существует несколько способов термического укрепления грунтов. При этом используют разное оборудование.

Бурят скважины диаметром 100-200 мм. Потом их закрывают керамическими затворами. В последних формируется камера сгорания. В нее под давлением нагнетают топливо (горючие газы, масла или нефть) и воздух.

Чтобы обеспечить температуру 750-850 °С, на 1 кг топлива должно приходиться 34-39 м3 воздуха. Термообработку проводят непрерывно в течение 5-12 дней. Все скважины обрабатывают поочередно, меняя между ними затворное оборудование.

Результат процедуры – упрочненный участок почвы конусообразной формы. Верхний его диаметр – 1,5-2,5 м, а нижний 0,2-0,4 м. Формируется коническая «свая» из укрепленного грунта.

В ходе использования второй технологической схемы специалисты сжигают горючее в любой части скважины, поэтому этот способ позволяет создавать термические «сваи» постоянного сечения с расширением в верхней или нижней части.

Сроки проведения работ меньше, чем в первом случае, и сам рабочий процесс проще.

Суть заключается в передвижении камеры сгорания, что и позволяет обжигать грунт в любой области скважины. Зону обжига отделяют от остальных частей скважины жаропрочными диафрагмами. Почву обжигают под всем зданием или в виде отдельных грунтовых столбов.

Требования к качеству проведения термического укрепления обжигом

1. При бурении скважин отбирают образцы укрепляемого массива для проверки соответствия их свойств данным инженерно-технического исследования. Также определяют в лабораторных условиях их основные характеристики.

2. Перед обжигом проверяют газопропускающие свойства скважины. Если в ходе проверки были выявлены участки с низкой газопроницаемостью, то такие слои отсекают или продувают. Это делают для выравнивания газопропускающей способности.

3. При непосредственном обжиге поддерживают оптимальную температуру. Она не должна превышать предельно допустимые значения, которые могут спровоцировать оплавление стенок. Все показатели давления и температуры обязательно указывают в рабочем журнале.

4. Образование укрепленного массива можно считать законченным тогда, когда термопары зафиксировали достижение заданной температуры;

5. Качество проведенных работ проверяют в лабораторных условиях. Исследуют образцы грунта на деформируемость, прочность и водонепроницаемость. В ходе опытов обязательно обращают внимание на давление и температуру, которую указывали в рабочем журнале. Если проект это предусматривал, то можно провести полевые испытания прочности и деформационных свойств грунта.

Теперь о втором методе термического усиления – замораживании. Существует несколько способов заморозки. Все они отличаются используемым веществом. Но начало работ для всех методов примерно одинаковое: по периметру закрепляемой территории бурят скважины и погружают в них охлаждающие колонки. Они представляют собой трубы, дно которых прочно заварено. Их оснащают крышками и трубопроводами для ввода хладоносителя.

Систему колонок соединяют между собой и заполняют их замораживающими реагентами.

3 метода замораживания:

1. Применение низкотемпературного воздуха – технология практически не используется, потому что демонстрирует низкую скорость замораживания.

2. Применение «рассола» — в качестве охлаждающего вещества выступает концентрированный раствор натрия или хлористого кальция. Инженеры создают систему циркуляции хладагента. Она состоит из низкотемпературной холодильной установки, которая остужает реагент до необходимой температуры, и из насосной станции, поставляющей его к потребителю. Раствор забирает тепловую энергию от стенок скважины, нагревается и отправляется обратно в холодильную установку для вторичного охлаждения. Технология отличается достаточной эффективностью, но также демонстрирует низкую скорость замораживания. Нередко возникает пучение грунта.

3. Заморозка жидким азотом – несмотря на простоту способа, его эффективность достаточно высока. В заводских условиях сжижают азот и отправляют его на место работ в цистернах или баллонах. Несколько колонок устанавливают в ряды, и азот запускают в первую из них. При оптимальном давлении его нижний температурный предел равен -196°С, поэтому он мгновенно испаряется, поднимается и переходит в последующие колонки. Заморозка прекращается, когда он доходит до последней трубы, а из нее переходит в атмосферу в виде газа. Этот метод отличается не только эффективностью, но и безопасностью, т.к. азот – естественный компонент атмосферного воздуха. Технология получила широкое применение еще и благодаря тому, что можно не использовать дополнительные холодильные или насосные установки.

Как мы выяснили, термическое укрепление грунта делится на два типа: обжиг и замораживание. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы, одни способы широко применяются, а другие нет. Так, например, самым эффективным и безопасным методом принято считать заморозку жидким азотом, а от использования низкотемпературного воздуха почти отказались. Что же касается усиления почвы обжигом, то специалисты используют две технологии, связанные с применением камеры сжигания.

Оба типа термического закрепления подразумевают искусственное изменение характеристик почвы, что позволяет продлевать срок эксплуатации фундаментного основания и гарантировать безопасное использование возводимых зданий.

Строительная лаборатория ООО «Бюро «Строительные исследования» занимается испытаниями конструкций и материалов в Санкт-Петербурге и Москве

Основная специализация лаборатории:

1. Заполнив форму на нашем сайте

+7(812)386-11-75 — главный офис в Санкт-Петербурге

+7(965)006-94-59 (WhatsApp, Telegramm) — отдел по работе с клиентами Санкт-Петербург и Москва

3. Написать нам на почту

Подписывайтесь на наши социальные сети и YouTube канал, там много интересной информации и лайфхаков.

Источник

Требования к качеству работ по закреплению грунтов

Закрепление грунтов

- Закрепление грунтов всеми способами, кроме термического, следует выполнять при положительной температуре воздуха закрепляемых грунтов.

- Проверка правильности проектных параметров и технических условий на производство работ по закреплению грунтов осуществляется контрольным закреплением, непосредственно при производстве работ на их начальной стадии. Все скважины в закрепляемом или закрепленном массиве (разведочные, инъекционные, контрольные) после их использования по назначению обязательно подлежат ликвидации путем заполнения цементным раствором.

- При приеме законченных работ по закреплению грунтов должно быть установлено соответствие фактически полученных результатов закрепления с требованиями проекта. Учитывая опытный характер работ, указанное соответствие устанавливается сопоставлением проектно-сметной, исполнительной и контрольной документации.

Силикатизация и смолизация грунтов

- Инъекционные работы должны выполняться в зависимости от конкретных грунтовых условий и конструкций закрепляемого массива с соблюдением следующих правил:

- до начала основных работ при закреплении грунтов под существующими сооружениями необходимо производить вспомогательную цементацию зоны на контакте фундаментов и основания;

- в неоднородных по проницаемости грунтах слой с большей проницаемостью необходимо закреплять в первую очередь;

- при закреплении водоносных песчаных грунтов необходимо, чтобы последовательность инъекционных работ обеспечивала надежное сжатие подземной воды нагнетаемыми реагентами, защемление подземной воды в закрепляемом массиве не допускается.

- Для предотвращения выбивания реагентов при сплошном закреплении грунтов через соседние инъекторы (скважины) одновременное погружение инъекторов в плане и нагнетание через них реагентов следует производить не менее чем на удвоенном расстоянии с последующим нагнетанием через пропущенные.

- При силикатизации и смолизации грунтов, а также цементации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков допускается оставлять в закрепленном массиве забивные инъекторы или трубы в качестве арматуры. Нагнетание реагентов в грунты следует производить под пригрузкой, в качестве которой используются залегающие над областью инъекции грунты, само сооружение или специально уложенные бетонные плиты.

Цементация грунтов

- Для качественного закрепления трещиноватых скальных, в том числе закарстованных грунтов, должна быть обеспечена локализация нагнетаемых через скважины растворов в пределах закрепляемого массива, для чего следует соблюдать следующую последовательность работ:

- создание защитного барьера против выхода растворов за контур закрепляемого массива путем предварительной цементации через барьерные скважины, расположенные по контуру массива;

- последующая инъекция растворов внутри контура через систему скважин, расположенных по проекту.

- Виды, марки и качество цементов, материалов, добавок, применяемых для приготовления инъекционных растворов, устанавливаются проектом в зависимости от грунтовых условий и особенностей возводимого сооружения.

- Цементация грунтов должна выполняться по проекту производства работ, в котором кроме общестроительных требований должны содержаться данные о длине одновременно инъекцированных зон в скважинах, последовательности обработки скважин, характеристиках применяемых материалов.

- Цементационные растворы следует производить способом последовательного сближения скважин, начиная с максимальных расстояний, при которых гидравлическая связь между ними при нагнетании практически отсутствует.

- Бурение и нагнетание растворов в трещиноватых скальных и закарстованных грунтах, как правило, следует производить в одну зону, сразу на всю глубину цементации. Величина зоны устанавливается проектом.

Разделение скважины на зоны следует производить в следующих случаях:- при наличии разного вида и разных размеров заполняемых растворами полостей (трещин, пустот, каналов) и применении различных заполнителей на разных глубинах цементируемой толщи грунтов;

- при наличии в скальных грунтах нескольких прослоев с трещинами или пустотами;

- при больших мощностях (более 10 м) цементируемого массива.

- Бурение скважин и нагнетание в них растворов при отсутствии напорных подземных вод допускается производить без перерывов на время твердения цементного раствора. При наличии напорных грунтовых вод необходимы перерывы на время твердения раствора. В скальных грунтах скважины после бурения следует промывать водой или продувать сжатым воздухом.

- Нагнетание растворов надлежит производить до «отказа», за который следует принимать:

- поглощение скважиной (зоной) расчетного количества раствора при давлении нагнетания, не превышающем проектное;

- снижение расхода раствора до 5-10 л/мин на скважину (зону) с одновременным повышением давления нагнетания выше проектного, если величина расхода при «отказе» особо не оговорена в проекте.

- Качество цементации контролируется различными способами, в зависимости от видов грунтов:

- скальных грунтов (трещиноватых, закарстованных) — способами бурения, гидравлического опробования и цементации контрольных скважин (критерий оценки качества цементации, а также объем контрольных работ устанавливаются проектом);

- слаборастворимых скальных закарстованных грунтов — путем контрольного бурения и оценки размеров карстовых пустот по провалам бурового инструмента;

- легкорастворимых грунтов (гипсовых и др.) — определением удельного водопоглощения, устанавливаемого проектом.

Буросмесительный способ закрепления грунтов

- Работы по закреплению илов буросмесительным способом (илоцементными сваями) следует производить буросмесительными машинами или стаканами вращательного бурения, для нагнетания цементного раствора применять растворонасосы с давлением не менее 0,7 МПа, обеспечивающие непосредственную дозированную подачу раствора.

- Суммарное время приготовления, транспортирования и подачи цементного раствора в грунт не должно превышать времени до начала схватывания раствора.

- При производстве работ следует контролировать и строго соблюдать установленный по результатам опытных работ и заданный проектом технологический режим: частоту вращения и линейную скорость перемещения рабочего органа, последовательность нагнетания цементного раствора, число проходов рабочего органа и расход раствора.

Термическое закрепление грунтов

- Для проверки соответствия грунтовых условий данным инженерно-технических изысканий и проекта в процессе бурения технологических скважин следует производить отбор образцов закрепляемых грунтов и соответствующие лабораторные определения их характеристик.

- Началу работ по обжигу грунтов в скважинах должно предшествовать испытание газопропускной способности скважин. При выявлении слоев с низкой газопроницаемостью следует принимать меры по выравниванию газопропускной способности скважины путем отсечения и продувки таких слоев или путем увеличения поверхности фильтрации части скважины.

- В процессе обжига должна поддерживаться максимальная температура газов, не вызывающая оплавления грунтов в стенах скважины. Давление и температура газов должны регистрироваться в журнале работ.

- Образование массива следует считать законченным, если установленные в расчетном контуре термопары зафиксировали достижение заданной расчетной температуры, но не менее 350 град.С.

- Качество термического закрепления грунтов надлежит контролировать по результатам лабораторных испытаний на прочность, деформируемость и водостойкость образцов закрепленных грунтов, отбираемых из контрольных скважин. При этом учитываются зафиксированные в рабочих журналах данные о температуре и давлении газов в скважинах в процессе термообработки грунтов. При необходимости, определяемой проектом, прочностные и деформационные характеристики закрепленных грунтов определяются полевыми методами.

- При производстве работ по закреплению грунтов состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод и объем) |

| Проверка правильности проектных (расчетных) параметров и технических условий на производство работ путем контрольного закрепления | По проекту; предельные отклонения измеряемых величин не более минус 10% | Измерительный и визуальный, по указаниям проекта. При отсутствии указаний в количестве 3 % от числа инъекторов или технологических скважин и одним шурфом с отбором проб и лабораторным определением характеристик грунтов |

| Характеристики исходных рабочих материалов | По проекту; отклонения — не более 3 % | Измерительный, по указаниям проекта |

| Давление и расход рабочих материалов | То же, не более 5 % | То же |

| Показатели качества закрепленного грунтового массива (сплошность и однородность закрепления, форма и размеры закрепленного массива, прочностные и деформационные характеристики грунтов) | Должны соответствовать проекту | Измерительный, по указаниям проекта. При отсутствии указаний — контрольными скважинами в количестве 3 % действую-щих инъекторов или шурфами из расчета один на 3 тыс.куб.м закрепленного грунта; но не менее двух на объект |

| Линейные отклонения при разбивке мест размещения инъекторов или скважин в плане | По проекту, но не более 3% измеряемого расстояния между точками разбивки | Измерительный, не реже чем через каждые 10 точек разбивки |

| Линейные отклонения инъекторов и скважин от проектного отклонения | ||

| а) при глубине до 5 м; | 1 % глубины | Измерительный, через каждые 5 м скважины |

| б) при большей глубине | 0,5 % глубины | Измерительный, через каждые 5 м скважины |

| Температура жидких реагентов при нагнетании | Не ниже 5 град.С | Измерительный, ежесменно |

| Время гелеобразования для однорастворной двухкомпонентной силикатизации и смолизации | Не более 20 % | Измерительный, на каждой заходке |

| Показатели качества инъекционных растворов при цементации | По проекту | То же |

| Показатели качества цементации скальных грунтов | То же | Измерительный и визуальный (по указанию проекта) |

| Несущая способность илоцементных свай | — | Измерительный, по указанию проекта, не ранее 28 суток после устройства сваи. При отсутствии указаний — в количестве 1% от общего числа свай на объект |

| Технологический режим закрепления илов буросмесительным способом | По проекту и результатам опытных работ | Измерительный и визуальный |

| Температура и давление газов в скважине при термическом закреплении грунтов | По проекту | Измерительный, непрерывно |

| Прочность, деформативность и водостойкость грунта в массиве, закрепленном термическим способом | Не ниже установленных проектом | Измерительный, каждый закрепленный массив |

Искусственное замораживание грунтов

- Замораживающие колонки следует погружать сразу после окончания бурения, а вводить их в эксплуатацию в период до 5 суток.

- В процессе замораживания водоносных пластов, заключенных между глинистыми прослойками, следует постоянно контролировать обеспечение свободного подъема подземной воды через разгрузочные скважины.

- В период эксплуатации замораживающих систем следует регистрировать температуру холодоносителя, уровень воды в гидрологических наблюдательных скважинах и другие параметры.

- Производство СМР в пределах ледогрунтового ограждения разрешается при постоянном контроле за его состоянием.

- Извлечение замораживающих колонок и демонтаж холодильного оборудования следует производить после окончания всех работ, выполнение которых было намечено произвести под защитой ледогрунтового ограждения.

Скважины в процессе извлечения из них замораживающих колонок должны тампонироваться с регистрацией в журнале работ. Порядок извлечения колонок должен быть определен проектом. Искусственное оттаивание грунтов следует производить в тех случаях, когда оно предусмотрено проектом.

Наша группа в Telegram

Быстрая связь с редакцией в WhatsApp!

Источник