- Живые организмы

- Признаки живых организмов

- В составе живых существ — клетки

- Движение

- Получение энергии

- Рост и развитие

- Реакция на раздражители

- Размножение

- Смерть

- Что необходимо для поддержания жизни?

- Энергия

- Солнечный свет

- Питание

- Кислород

- Жизненное пространство

- Экстремофилы

- Классификация живых организмов

- Царство животных

- Основные закономерности существования живого

Живые организмы

В предыдущей статье мы рассказывали, что биология — это наука о живых существах, или живых организмах. Казалось бы, все просто. Но что такое живое существо? Что такое жизнь? Что значит быть живым?

С полной уверенностью можно сказать, что ты, твои родители, сестры, братья, друзья, одноклассники, соседи по дому, домашние питомцы относятся к живым существам. А вот капли дождя, падающие на землю, телефон, стол, стул, компьютер, велосипед и масса других предметов являются неживыми. По каким критериям мы понимаем, что перед нами — живой организм? Конечно, если привести список, в котором перечислены как живые существа, так и неживые предметы, ты вряд ли ошибешься — правильно укажешь, что из этого живое, а что — нет. А по каким признакам биологи отличают живые организмы? Давай разбираться.

Признаки живых организмов

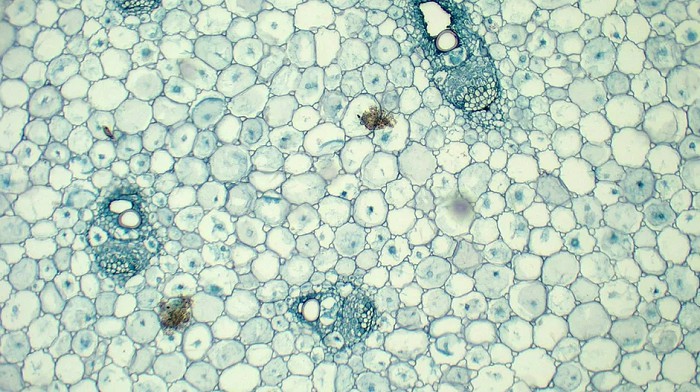

В составе живых существ — клетки

Все живые существа содержат одну или иного клеток, при этом многоклеточные организмы отличаются сложным и упорядоченным строением.

Клетки можно сравнить с кирпичами. Внимательно присмотрись к кирпичной кладке. Если ты находишься далеко от здания, то перед тобой будет ровная поверхность, но подойдя ближе, ты увидишь, что стена выложена из огромного количества кирпичей, причем лежат они в определенном порядке. Такое же упорядоченное строение характерно и для живого организма.

Движение

Все живые существа шевелятся или движутся. Это действительно так.

Попробуй проанализировать свои действия за последние полчаса. Возможно, ты только что проснулся, умылся, позавтракал и собираешься на улицу?

Активное движение свойственно и животным. А что происходит с растениями? Они тоже двигаются. Конечно, не так быстро, как животные, но, тем не менее, движение большинства из них заметно. Многие растения направляют свои цветки к солнцу, открывают и закрывают соцветия, а некоторые хищные даже умудряются ловить насекомых!

Получение энергии

Все живые существа получают энергию из окружающей среды и используют ее для поддержания своих жизненных функций, роста и размножения.

Рост и развитие

Все живые организмы растут и развиваются. Жизнь каждого из них начинается по-разному но, пройдя определенные этапы развития, у большинства видов малыш в конце концов превращается во взрослое существо.

Так, например, лягушка должна пройти стадию головастика, бабочка начинается с гусеницы, а процесс развития детенышей кенгуру просто уникален! Малыши рождаются на стадии эмбриона и сами заползают в сумку матери, где продолжают свое развитие. Растения тоже проходят определенные жизненные циклы.

Реакция на раздражители

Одна из важных отличительных черт живых организмов заключается в том, что они реагируют на изменения окружающей среды и внешние раздражители.

Например, если ты дотронешься до любого животного (кошки, собаки, хомячка и т.д.), то оно обязательно каким-то образом отреагирует на твое прикосновение (убежит, свернется в клубок, повернет к тебе голову). А если ты коснешься любого неживого предмета, то вряд ли тебе стоит ожидать какой-либо ответной реакции. В лучшем случае ты просто сдвинешь предмет с места, если он не очень тяжелый.

Размножение

Очень важной характеристикой живых существ является способность размножаться, т.е. оставлять после себя потомство. Этот процесс называется репродукцией.

Твои родители создали тебя, у кошек появляются котята, у собак — щенята. Так происходит со всеми представителями живого мира. Более того, посредством репродукции живые организмы передают свои качества новым поколениям.

Смерть

Все организмы не вечны, они умирают. Это одна из уникальных особенностей живых существ. Все живое когда-нибудь умрет. Период времени, в течение которого организмы функционируют и размножаются, называется продолжительностью жизни, и у всех она разная.

Жизнь некоторых организмов ограничивается всего лишь днями или даже часами.

Например, существуют бактерии и насекомые, которым достаточно нескольких часов, чтобы появиться на свет, повзрослеть, оставить потомство и умереть. Средняя продолжительность жизни человека составляет 65—70 лет.

А среди представителей растительного мира есть и настоящие долгожители, среди которых секвойи и баобабы. Возраст этих растений может достигать 5000 лет!

Что необходимо для поддержания жизни?

Что нам нужно для комфортной жизни? Возможно, первыми в списке будут еда, вода, дом, одежда.

Среди других потребностей могут быть общение, образование, занятия спортом и т.д. Если у тебя есть домашние животные, то ты знаешь, что для комфортного проживания им тоже нужны еда, вода, дом, твое внимание, игры, прогулки, иногда даже и одежда.

У всех живых существ есть определенные потребности, и у каждого они разные. Рыбам нужна вода, птицам — веточки, чтобы свить гнездо, растениям — свет и вода. Но базовые потребности любых живых организмов одинаковые. Нам всем нужны пища, вода, кислород, жизненное пространство и возможность поддерживать оптимальное состояние, которое называется гомеостаз.

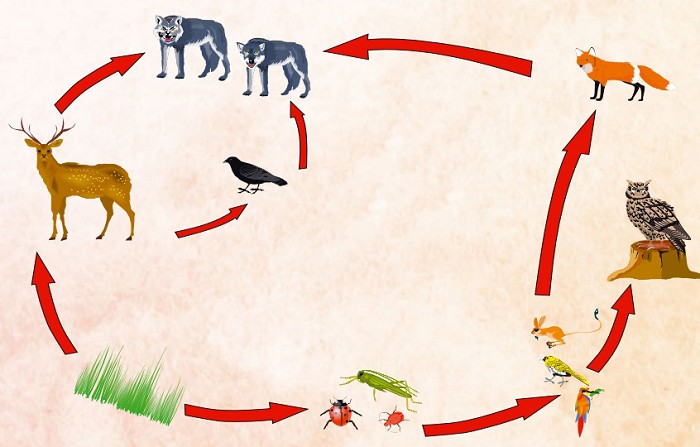

Все живые организмы нуждаются в питании. Те, которые могут сами создавать питательные вещества, как, например, растения, называются продуцентами. Те, которые только потребляют пищу, так и называются — потребители, при этом они могут питаться продуцентами. Типичные потребители — животные в том числе и люди.

Энергия

Для поддержания жизненных функций всем существам нужна энергия. Это один из тех ресурсов, которые позволяют им выживать.

Каким образом энергия используется? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В природе огромное количество живых организмов, и каждый из них по-своему применяет энергию. Например, гепардам она нужна для погони за добычей, а некоторые виды червей используют энергию для прокачивания воды через собственное тело.

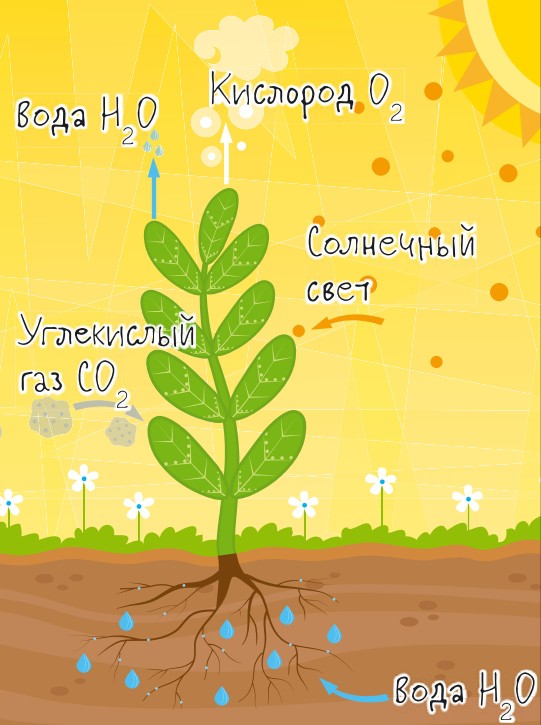

Солнечный свет

Основным источником энергии для большинства живых организмов является Солнце. Оно согревает Землю и создает благоприятные условия для существования всего живого. Для растений и других организмов, живущих за счет фотосинтеза, солнечный свет — жизненно необходимое условие существования.

Для человека солнечная энергия также очень важна. При ясной и солнечной погоде в нашем организме вырабатываются гормоны радости и удовольствия (эндорфины). Более того, солнечный свет — это еще и отличный источник витамина D для человека.

Питание

Для роста, развития и восстановления всем живым существам нужно питание, причем у каждого организма свой путь получения питательных веществ. Например, к животным питательные элементы поступают из пищи, которую они потребляют.

Растения, в том числе водоросли, получают питание в процессе фотосинтеза. Грибы питаются перегнивающими органическими остатками: листвой, древесиной, перегноем. Неспроста живые организмы порой называют мини-лабораториями. Ведь внутри каждого из них постоянно происходят сложные химические реакции, связанные, в том числе, с расщеплением и перевариванием пищи.

Питание — одно из условий для создания новых клеток, восстановления роста и пополнения сил живого организма.

Как долго человек сможет обходиться без воды? Уже через несколько часов его будет одолевать жажда. Несколько дней без воды приведут организм в критическое состояние, а ее отсутствие в течение недели может стать причиной смерти.

Почему жизнь без воды невозможна? Большинство живых существ состоит из воды. Например, ее доля в твоем организме составляет 66%. Вода необходима для протекания большинства химических реакций, происходящих в клетках. Она также помогает доставлять питательные вещества и выводить шлаки. Вода охлаждает твое тело, помогает сохранить его чистоту. Водные процедуры — обязательное условие сохранения здоровья человека.

Кислород

В воздухе нуждается большинство живых организмов (в том числе и растения), хотя есть и такие, которые не переносят кислород. Преобладающее количество организмов использует его во многих жизненно необходимых химических реакциях. По мнению ученых, кислород в земной атмосфере появился в результате деятельности древних простейших форм жизни.

Живые существа получают кислород из окружающей среды различными способами. Большинство наземных животных берет его непосредственно из воздуха, в то время как представители водного мира получают кислород, растворенный в воде. На самом деле не важно, каким образом это вещество попадает в живые организмы.

Жизненное пространство

Ты уже знаешь, что живые существа нуждаются в питании, воде, кислороде и энергии, и все это они получают из окружающей среды. Иногда количество ресурсов, необходимых для поддержания жизнедеятельности, бывает ограниченным. Не всегда доступна вода, порой сложно добыть пищу. Именно поэтому живые организмы нуждаются в определенном жизненном пространстве.

Например, растениям и грибам необходимо место для роста и развития, а животные испытывают потребность также в территории, где они могут найти себе пищу. Каждому виду нужна своя среда обитания которая отвечает его потребностям.

Известно, что животные очень ревностно защищают свою территорию. Ты наверняка сталкивался с ситуацией, когда приходил в дом друзей и их собака начинала на тебя рычать, даже несмотря на то, что видела тебя не в первый раз и всегда довольно дружелюбно относилась к тебе на улице. Почему так происходит? Ответ прост: у собаки срабатывает естественный инстинкт защиты своей территории. В данном случае она защищает дом, в который пришел чужой человек — ты!

Точно так же ведут себя и представители дикой природы. Так, например, все животные, живущие в стае, прогоняют чужаков из враждебных стай. Птицы отпугивают представителей других видов, давая понять, что они не рады случайным гостям. А смысл всех этих действий заключается в обеспечении безопасности собственного вида и создании условий для нормальной жизнедеятельности.

Экстремофилы

Экстремофилы — так называются существа, способные жить и размножаться в экстремальных условиях: при чрезвычайно высоких либо низких температурах или давлении, отсутствии света и т.д. Такие организмы не зависят от солнечной энергии, дышат газами и питаются неорганическими веществами, которые совершенно не пригодны для человека.

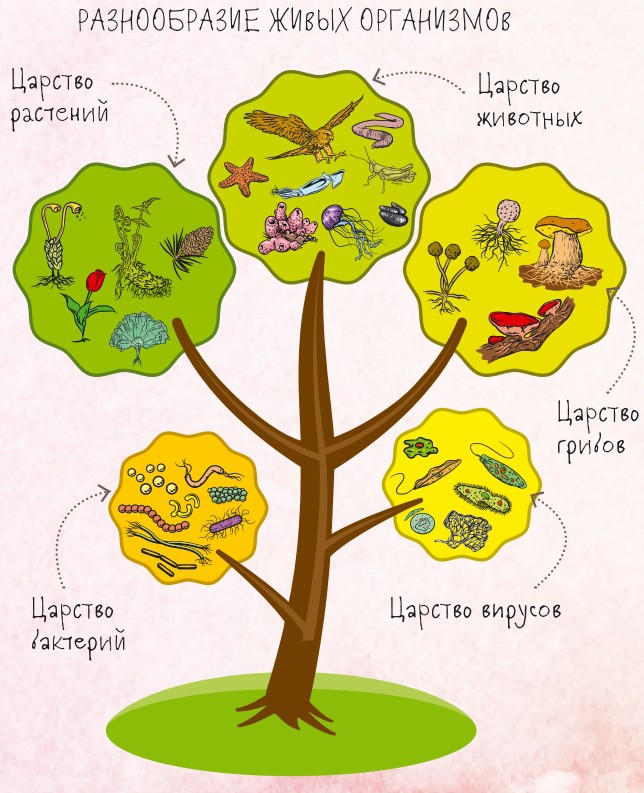

Классификация живых организмов

На Земле насчитывается более 10 млн видов различных организмов. Для того чтобы изучить и описать их развитие, поведение и образ жизни, ученые решили разделить всех живых существ на группы, т.е. сгруппировать их по сходным и родственным признакам Такое деление называется классификацией.

Существуют различные системы классификации живых организмов. Однако наиболее приемлемым и удобным считается деление живого мира на пять больших групп, которые называются царствами (животные, растения, грибы, бактерии и вирусы).

При этом в каждом царстве все живые существа включены в довольно сложную иерархическую структуру, в которой выделяют определенные ранги: типы, классы, порядки, семейства, роды и виды.

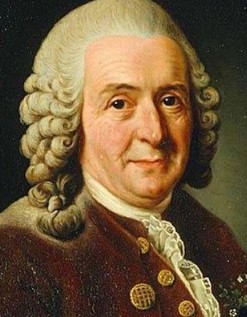

По мере изучения живых организмов было предложено много разных классификаций. Так, например, 2500 лет назад Аристотель предложил разделить всех животных на два типа: с кровью и без крови. Позже животных с кровью он поделил на три группы по способу их передвижения: умеющих плавать, ходить и летать. Такая классификация была актуальной до XVIII в., затем она была усовершенствована шведским врачом и натуралистом Карлом Линнеем. Согласно Линнею, основным критерием классификации растений были количество, величина и расположение пестиков и тычинок цветка, а мир животных он разделил на шесть классов по их совершенно очевидным признакам: млекопитающие, птицы, рыбы, гады, насекомые и черви. Систематик или таксономист — так называется ученый, который занимается классификацией живых организмов.

Царство животных

Животные — самое многочисленное царство. Среди его представителей находятся как самые маленькие одноклеточные организмы (инфузории-туфельки и амебы), так и гигантские млекопитающие (слоны, киты и пр.). Сюда отнесены все живые существа, у которых есть следующие признаки: особое строение клеток, способность к активному самостоятельному передвижению, питанию, дыханию, росту, развитию и размножению.

Несмотря на то, что человек также является представителем царства животных, он часто рассматривается отдельно от них.

Животные бывают одноклеточными и многоклеточными, при этом многоклеточные отличаются более крупными размерами.

По признаку наличия или отсутствия скелета все животные делятся на две группы: позвоночные и беспозвоночные. Более того, у многоклеточных животных симметричное строение тела, которое помогает им активно двигаться, сохранять равновесие и поворачиваться как вправо, так и влево. Животные бывают теплокровными и холоднокровными. У теплокровных животных температура тела постоянна и не зависит от окружающей среды, а у холоднокровных такая зависимость есть.

Источник

Основные закономерности существования живого

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВОГО

Сущность жизни

Диалектико-материалистические представления о сущности жизни

Познание сущности жизни — одна из основных задач общей биологии. Дать научное определение сущности жизни, указать принципиальное отличие живого от неживого очень сложно.

Современное диалектико-материалистическое определение жизни подчерки- вает, что жизнь — качественно особая форма существования материи, высшая по сравнению с физической и химической формами ее существования, представляет собой биологическую форму движения материи. Живые тела построены из тех же химических элементов, что и неживые, но форма существования материи, форма ее организации в живом иная, чем в неорганической природе. В живых телах протекают не только химические превращения и осуществляются сложные физические процессы, но также имеют место качественно новые биологические закономерности, отличающиеся от закономерностей неживой природы.

Диалектико-материалистическое определение сущности жизни требует выяснения вопроса о том, в чем же именно заключается более высокое качество биологической формы существования материи. Эта задача приводит к поискам свойств, присущих живым и отсутствующих у неживых тел. Изучение этих свойств убеждает, что живое качественно отличается от неживого.

Определение жизни по Ф. Энгельсу

Ф. Энгельс, обобщая достижения естествознания второй половины XIX века, определил жизнь как способ существования белковых тел. «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей тел». В этом определении подчеркиваются две стороны, характеризующие жизнь. Во-первых, обращается внимание на субстрат жизни (белковые тела), во-вторых,— на закономерности (способ) существования белковых тел, требующие обмена сокружающей средой.

Вековой опыт развития естествознания показал принципиальную правильность классического определения жизни, данного Ф. Энгельсом, показал, что субстрат и закономерности существования живого имеют свои, только им присущие особенности, отличающие живые системы от тел неживой природы. Однако современные представления о субстрате жизни и о закономерностях, характеризующих жизнь, значительно расширились.

Уровень знаний конца XIX века позволял полагать, что основным субстратом жизни является белок. В свете современных представлений под субстратом жизни следует понимать прежде всего комплекс веществ, принадлежащих двум классам биополимеров белков и нуклеиновых кислот. В настоящее время на Земле неизвестно ни одной живой системы, которая не представляла бы собой совокупность белков и нуклеиновых кислот. Более того, все основные процессы, характеризующие жизнь, связаны с комплексными свойствами этих соединений. Установлено, что субстратом жизни является только комплекс разнокачественных соединений; отдельная молекула или даже группа молекул какого-либо одного типа соединений не может быть носителем жизни.

Характерной чертой субстрата жизни является его структурная: организация. Как уже сказано, живое построено из тех же химических элементов, что и неживое, но характеризуется сложностью химических соединений, обусловленной определенной упорядоченностью на молекулярном уровне. Эта упорядоченность приводит к образованию все больших комплексов молекулярных и надмолекулярных структур. Упорядоченность в пространстве сопровождается упорядоченностью во времени, обеспечивающей строгую последовательность процессов, протекающих в живых системах.

Советский биохимик В.А. Энгельгарт (1969) отмечает, что «в способности живого создавать порядок из хаотического теплового движения молекул состоит наиболее глубокое, коренное отличие живого от неживого. Тенденция к упорядочению, к созданию порядка из хаоса есть не что иное, как противодействие возрастанию энтропии».

Под энтропией (вторым законом термодинамики) понимается процесс рассеивания энергии, заключающийся в переходе всех видов энергии в тепловую и равномерном распределении ее между всеми телами природы. Принципу энтропии подчиняются все тела неживой природы.

Жизнь существует в форме открытых систем. Живые системы непрерывно обмениваются с окружающей средой энергией, веществом и информацией. Несмотря на это, в живых системах в отличие от неживых не происходит выравни- вания энергии.

Создается ошибочное представление, что живые системы не подчиняютсявторому закону термодинамики. Противоречие устраняется, если учесть, что снижение энтропии в отдельно взятых живых системах достигается за счет повышения ее в окружающей среде. Известный австрийский физик Э. Шредингер (1943) пришел к выводу, что живое «остается живым, только постоянно извлекая из окружающей среды отрицательную энтропию») (негэнтропия). Используя отрицательную энтропию, живые организмы тем самым увеличивают возрастание положительной энтропии в окружающей среде. Источником отрицательной энтропии, по выражению Э. Шредингера, является их «пища»: для зеленых растений энергия солнечного света, для гетеротрофных организмов ? вещества, синтезированные аутотрофами.

Исходя из тех же теоретических посылок, выдающийся советский биолог Э.С. Бауэр (1890—1942) в 1935 г. установил принцип устойчивого неравновесия живых систем: «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях». Поскольку структуры живых систем не являются равновесными, для поддержания их необходима постоянная затрата энергии. В связи с этим химическая энергия пищи не затрачивается непосредственно на те или иные функции организма, а первоначально используется для построения, возобновления и сохранения структуры живой системы. Живая система «всегда превращает всю свою свободную энергию в работу против ожидаемого равновесия» (Э.С. Бауэр).

А.Н. Колмогоров (1964) попытался с позиций кибернетики дать абстрагированное от конкретного физического и химического субстрата функциональное определение жизни. Сущность его заключается в том, что через живые системы непрерывно идет поток вещества, энергии и информации, которые они способны воспринимать, хранить и перерабатывать. Не исключено, что такое определение может быть применено и к инопланетным формам жизни (если они существуют), субстратом которых могут оказаться небелковые тела. Однако следует подчеркнуть, что для всех земных форм жизни обязательным субстратом являются белковые тела (включающие в себя белки и нуклеиновые кислоты) со всеми присущими им атрибутами.

Закономерности, характеризующие жизнь числу закономерностей, совокупность которых характеризует жизнь, относятся: 1) самообновление, связанное с потоком вещества и энергии; 2) самовоспроизведение, обеспечивающее преемственность между сменяющими друг друга генерациями биологических систем, связанное с потоком информации; 3) саморегуляция, базирующаяся на потоке вещества, энергии и информации. Перечисленные закономерности обусловливают основные атрибуты жизни: обмен веществ и энергии, раздражимость, гомеостаз, репродукцию, наследственность, изменчивость, индивидуальное и филогенетическое развитие.

Обмен веществ и энергии. Характеризуя явления жизни, Ф. Энгельс писал:

«Жизнь — это способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка» .

При этом Ф. Энгельс отмечает, что обмен веществ может иметь место и между телами неживой природы. Однако принципиально обмен веществ как свойство живого качественно отличается от обменных процессов в неживых телах. Для того чтобы показать эти отличия, рассмотрим ряд примеров.

Горящий кусок угля находится в состоянии обмена с окружающей природой, происходит включение кислорода в химическую реакцию и выделение углекислого газа. Образование ржавчины на поверхности железного предмета является следствием обмена со средой. Но в результате этих процессов неживые тела перестают быть тем, чем они были. Наоборот, для тел живой природы обмен с окружающей средой является условием существования. В живых организмах обмен веществ приводит к восстановлению разрушенных компонентов, заменяя их новыми, подобными им, т.е. к самообновлению и самовоспроизведению, или построению тела живого организма за счет усвоения веществ из окружающей среды.

Из сказанного следует, что организмы существуют как открытые системы. Через каждый организм идут непрерывно поток вещества и поток энергии. Осуществление этих процессов обусловлено свойствами белков, особенно их каталитической активностью.

Благодаря тому, что организмы — открытые системы, они находятся в единстве со средой, а физические, химические и биологические свойства окружающей среды обусловливают осуществление всех процессов жизнедеятельности. Каждый вид организмов приспособлен к обитанию лишь в определенных условиях. Это те условия, в которых происходило развитие данного вида, к которым он приспособился. Одни виды обитают только в воде, другие — на суше, одни — лишь в полярных широтах, другие — в экваториальном поясе, различные организмы приспособлены к обитанию в степях, пустынях, лесах, глубинах океанов или на вершинах гор. Немало таких, для которых средой обитания служат другие организмы (их кишечник, мышцы, кровь) и т. д.

Не только организмы зависят от среды, но и сама окружающая среда изменяется в результате жизнедеятельности организмов. Первобытный облик нашей планеты значительно изменился под воздействием организмов: она приобрела атмосферу со свободным кислородом и почвенный покров. Из свободного кислорода образовался озон, препятствующий проникновению коротких ультрафиолетовых лучей к поверхности Земли; так возник «озоновый экран», обеспечивающий существование жизни на поверхности суши. Из зеленых растений,накопивших в себе солнечную энергию в прошлые геологические эпохи, сформировались огромные запасы богатых энергией горных пород, таких, как уголь, торф. Органическое происхождение имеют известняки, мел и другие минералы. Растительный покров влияет на климат, древесная растительность делает его более мягким, уменьшает колебания температуры и других метеорологических факторов. Влияние неживой природы на организмы и организмов на неживые тела указывает на единство всей природы.

Раздражимость. Эта неотъемлемая черта, свойственная всему живому, является выражением одного из общих свойств всех тел природы — свойства отражения. Она связана с передачей информации из внешней среды любой биологической системе (организм, орган, клетка) и проявляется реакциями этих систем на внешнее воздействие. Благодаря этому свойству достигается уравновешивание организмов с внешней средой: организмы избирательно реагируют на условия окружающей среды, способны извлекать из нее все необходимое для своего существования, а следовательно, с ним связан столь характерный для живых организмов обмен веществ, энергии и информации. Свойство раздражимости связано с химическим строением самого субстрата жизни. Получение необходимой информации обеспечивает в биологических системах саморегуляцию. Саморегуляция осуществляется в организмах по принципу обратной связи. Продукты жизнедеятельности могут оказывать сильное и строго специфическое тормозящее воздействие на те ферменты, которые составляют начальное звено в длинной цепи реакций. По принципу обратной связи регулируются процессы обмена веществ, репродукции, считывания наследственной информации, а следовательно, проявление наследственных свойств в индивидуальном развитии и т. д.

Саморегуляцией в организмах поддерживается постоянство структурной организации—гомеостаз (греч. homos—равный, неизменный, stasis — состояние). Организмам свойственно постоянство химического состава, физико-химических особенностей. Для всех живых существ характерно наличие механизмов, поддерживающих постоянство внутренней среды.

Структурная организация в широком смысле, т. е. определенная упорядоченность, обнаруживается не только при исследовании жизнедеятельности отдельных организмов. Организмы различных видов, связанные друг с другом средой обитания, составляют биоценозы (исторически сложившиеся сообщества). В биоценозах в результате обмена веществ, энергии и информации между организмами и окружающей их неживой природой также поддерживается определенный биоценотический гомеостаз: постоянство видового состава и числа особей каждого вида.

Биологическим системам на различных уровнях организации свойственна адаптация. Под адаптацией (лат. adapto — приспособляю) понимается приспособление живого к непрерывно меняющимся условиям среды. В основеадаптации лежат явления раздражимости и характерные для нее адекватные ответные реакции. Адаптации выработались в процессе эволюции как следствие выживания наиболее приспособленных. Без адаптаций невозможно поддержание нормального существования.

Репродукция. В связи с тем, что жизнь существует в виде отдельных (дискретных) биологических систем (клетки, организмы и др.) и существование каждой отдельно взятой биологической системы ограничено во времени, поддержание жизни на любом уровне связано с репродукцией. Любой вид состоит из особей, каждая из которых рано или поздно перестанет существовать, но благодаря репродукции (размножению) жизнь вида не прекращается. Размножение всех видов,

населяющих Землю, поддерживает существование биосферы.

Самовоспроизведение на молекулярном уровне обусловливает особенности обмена веществ живых организмов по сравнению с неживыми телами.

Репродукция на молекулярном уровне осуществляется на основе матричного синтеза. Принцип матричного синтеза заключается в том, что новые молекулы синтезируются в соответствии с программой, заложенной в структуре ранее существовавших молекул. Матричный синтез лежит в основе образования молекул белков и нуклеиновых кислот.

Наследственность. Наследственность обеспечивает материальную преемственность (поток информации) между поколениями организмов. Она тесно связана с репродукцией (авторепродукцией) жизни на молекулярном, субклеточном клеточном уровнях. Хранение и передача наследственной информации осуществляются нуклеиновыми кислотами. Благодаря наследственности из поколения в поколение передаются признаки, обеспечивающие приспособление организмов к среде обитания.

Изменчивость. Изменчивостью называется свойство, противоположное наследственности, связанное с появлением признаков, отличающихся от типичных. Если бы при репродукции всегда проявлялась только преемственность прежде существовавших свойств и признаков, то эволюция органического мира была бы невозможна; но живой природе свойственна изменчивость. В первую очередь она связана с «ошибками» при репродукции. По-иному построенные молекулы нуклеиновой кислоты несут новую наследственную информацию. Эта новая измененная информация в большинстве случаев бывает вредной для организма, но

ряде случаев в результате изменчивости организм приобретает новые свойства, полезные в данных условиях. Новые признаки подхватываются и закрепляются отбором. Так создаются новые формы, новые виды. Таким образом, наследственная изменчивость создает предпосылки для видообразования и эволюции, а тем самым существования жизни.

Индивидуальное развитие. Организмы, появляющиеся в результате репродукции, наследуют не готовые признаки, а определенную генетическую информацию, возможность развития тех или иных признаков. Эта наследственная информация реализуется во время индивидуального развития. Индивидуальное развитие выражается, как правило, в увеличении массы (рост), что в свою очередь базируется на репродукции молекул, клеток и других биологических структур, а также в дифференцировке, т. е. появлении различий в структуре, усложнении функций и т. д.

Филогенетическое развитие, основные закономерности которого установлены Ч. Дарвином, базируется на прогрессивном размножении, наследственной изменчивости, борьбе за существование и отборе. Действие этих факторов привело к огромному разнообразию форм жизни, приспособленных к среде обитания. Прогрессивная эволюция прошла ряд ступеней: доклеточных форм, одноклеточных организмов, все усложняющихся многоклеточных. Наконец, появился человек — существо, в котором, по выражению Ф. Энгельса, «природа приходит к осознанию самой себя»1 . Однако вместе с человеком появилась новая форма существования материи — социальная, высшая по сравнению с биологической и не сводимая к ней. В силу этого человек в отличие от всех других существ представляет собой биосоциальный организм.

Основные формы жизни

Во всем многообразии организмов можно выделить две резко различные группы — неклеточные и клеточные формы жизни.

Неклеточные формы. К неклеточным относятся вирусы, составляющие группу вира (Vira). Вирусы проявляют жизнедеятельность только в стадии внутриклеточного паразитизма. Благодаря своей незначительной величине вирусы могут проходить через любые фильтры, в том числе каолиновые, имеющие наиболее мелкие поры, поэтому первоначально назывались фильтрующимися вирусами. Существование вирусов было доказано русским ботаником Д. И. Ивановским (1864—1920) в 1892 г., но увидеть их удалось лишь намного позже. Большинство вирусов имеют субмикроскопические размеры, поэтому для изучения их строения пользуются электронным микроскопом. Наиболее мелкие вирусы, например возбудитель ящура, немногим превышают молекулу яичного белка, но встречаются такие вирусы, как возбудитель оспы, которые видны в световой микроскоп.

Зрелые частицы вирусов — вирионы, или вироспоры, состоят из белковой оболочки и нуклеокапсида, в котором сосредоточен генетический материал. Он представлен нуклеиновой кислотой. Одни вирусы содержат дезоксирибонуклеиновую (ДНК), другие — рибонуклеиновую кислоту (РНК). На стадии вироспоры никакие проявления жизни не обнаруживаются. В связи с этим в науке нет единого мнения о том, можно ли вирусы на этой стадии считать живыми. Некоторые из вирусов могут кристаллизоваться наподобие неживого вещества, но проникая в клетки чувствительных к ним организмов, проявляют все признаки живого. Таким образом, в форме вирусов обнаружен как бы «переходной мост», связывающий в единое целое мир организмов с безжизненным органическим веществом. Вироспора — лишь одна из стадий существования вируса. Далее в жизненном цикле вирусов можно выделить следующие этапы: прикрепление вируса клетке, внедрение в нее, латентную стадию, образование нового поколения вирусов, выход вироспор. В период латентной стадии вирус как бы исчезает. Его не удается увидеть или выделить из клетки, но в этот период вся клетка синтезирует необходимые для вируса белки и нуклеиновые кислоты, в результате чего образуется новое поколение вироспор.

Описаны сотни вирусов, вызывающих заболевания у растений, животных и человека. К числу вирусных заболеваний человека относятся бешенство, оспа, таежный энцефалит, грипп, эпидемический паротит, инфекционная желтуха, корь, бородавки и др.

Группа вирусов, приспособившаяся к паразитированию в теле бактерий и вне этих клеток не проявляющая свойств жизни, получила название фагов. По своему строению фаги сложнее вирусов, паразитирующих в клетках растений и животных. Многие фаги имеют головастикообразную форму, состоят из головки и хвоста. Внутреннее содержание фага — это преимущественно ДНК, а белковый компонент сосредоточен в основном в так называемой оболочке.

Фаги, проникая в определенные виды бактерий, размножаются и вызывают растворение (лизис) бактериальной клетки. В связи с этим они используются с профилактической и лечебной целью, например против возбудителей холеры, брюшного тифа и др.

Иногда проникновение фагов в клетку не сопровождается лизисом бактерии, а ДНК фага включается в наследственные структуры бактерии и передается ее потомкам. Это может продолжаться на протяжении многих поколений потомков бактериальной клетки, воспринявшей фаг. Такие бактерии получили название лизогенных. Под влиянием внешних факторов, особенно лучистой энергии, фаг в лизогенных бактериях начинает проявлять себя, и бактерии подвергаются лизису. Эта особенность лизогенных бактерий сделала их обязательными «пассажирами» космических кораблей, где они служат надежным индикатором проникновения космической радиации в кабину корабля. Их используют также для изучения явлений наследственности.

Происхождение вирусов неясно. Одни исследователи считают их первично примитивными организмами, стоящими у истоков жизни, что вряд ли верно. Другие полагают, что вирусы происходят от организмов, имевших более высокую организацию, но сильно упростившихся в связи с паразитическим образом жизни, т. е. в их эволюции имела место общая дегенерация, приведшая к биологическому прогрессу. Наконец, существует и третья точка зрения, что это сборная группа организмов, включающая как первично примитивных, так и упростившихся в своей организации существ.

Клеточные формы. Основную массу живых существ составляют организм мы, обладающие клеточной структурой. В процессе эволюции органического мира клетка оказалась единственной элементарной системой, в которой возможно проявление всех закономерностей, характеризующих жизнь.

Организмы, имеющие клеточное строение, в свою очередь делятся на две категории:не имеющие типичного ядра — доядерные, или прокариоты (Procaryota),

обладающие типичным ядром ? ядерные, или эукариоты (Eucaryota). К прокариотам относятся бактерии и синезеленые водоросли, к эукариотам — все остальные растения и все животные. В настоящее время установлено, что различия между прокариотами и эукариотами гораздо более существенны, чем между высшими растениями и животными.

Прокариоты (Procaryota) — доядерные организмы, не имеющие типичного ядра, заключенного в ядерную мембрану. Генетический материал находится в нуклеоиде. Представлен он единственной нитью ДНК, образующей кольцо. Эта нить не приобрела еще сложного строения, характерного для хромосом, и названа гонофором. Деление клетки только амитотическое. В клетке прокариотов отсутствуют митохондрии, центриоли, пластиды.

Из организмов, имеющих клеточное строение, наиболее примитивна микоплазма (mycoplasmataceae). Это бактериоподобные существа, ведущие паразитический или сапрофитный образ жизни. По размерам микоплазма приближается к вирусам. Самые мелкие клетки микоплазмы крупнее вируса гриппа, но мельче вируса коровьей оспы. Так, если вирус гриппа имеет диаметр от 0,08 до 0,1 мкм, а вирус коровьей оспы — от 0,22 до 0,26 мкм, то диаметр «клеток» микоплазмы — возбудителя повального воспаления легких рогатого скота — от 0,1 до 0,2 мкм.

отличие от вирусов, осуществляющих процессы жизнедеятельности. только после проникновения в клетки, микоплазма способна проявлять жизнедеятельность, свойственную организмам, имеющим клеточное строение. Эти бактериоподобные существа могут расти и размножаться на синтетической среде. Их «клетка» построена из сравнительно небольшого числа молекул (около 1200), но имеет полный набор макромолекул, характерных, для любых клеток (белки, ДНК и РНК). «Клетка» микоплазмы содержит около 300 различных ферментов.

По некоторым признакам «клетки» микоплазмы стоят ближе к клеткам животных, чем растений. Они не имеют жесткой оболочки, окружены гибкой мембраной; состав липидов близок к таковому клеток животных.

Как уже сказано, к прокариотам относятся бактерии и синезеленые водоросли, объединяемые общим термином «дробянки». Клетка типичных дробянок покрыта оболочкой из целлюлозы. Дробянки играют существенную роль в круговороте веществ в природе: сине-зеленые водоросли — как синтетики органического вещества, бактерии — как минерализирующие его. Многие бактерии имеют медицинское и ветеринарное значение как возбудители заболеваний.

Эукариоты (Eucaryota) — ядерные организмы, имеющие ядро, окруженное ядерной мембраной. Генетический материал сосредоточен преимущественно в хромосомах, имеющих сложное строение и состоящих из нитей ДНК и белковых молекул. Деление клеток митотическое. Имеются, центриоли, митохондрии, пластиды. Среди эукариотов существуют как одноклеточные, так и многоклеточные организмы.

Эукариотов принято делить на два царства — растений и животных. Растения по ряду признаков отличаются от животных. У большинства растений тип питания аутотрофный, для животных характерен гетеротрофный. Однако провести четкую грань между всеми растениями и всеми животными не удается. В настоящее время все больше биологов приходят к выводу о необходимости разделения эукариотов на три царства — животных, грибов и растений. Эти новью представления не являются общепринятыми, но не лишены оснований. В нашей стране они разрабатываются и настоятельна пропагандируются крупным специалистом по систематике растений А.Л. Тахтаджяном. Вслед за ним этим царствам можно дать следующую характеристику.

Животные. Первично гетеротрофные организмы. Клетки лишены плотной наружной оболочки. Обычно активно подвижные организмы, но могут быть и прикрепленными. Запасные углеводы откладываются в виде гликогена.

Грибы. Первично гетеротрофные организмы. Клетки имеют хорошо выраженную оболочку, состоящую из хитина, реже из целлюлозы. Обычно прикрепленные организмы. Запасные углеводы откладываются в виде гликогена. Растения. Автотрофные организмы, иногда вторичные гетеротрофы. Клетки обладают плотной стенкой, состоящей обычно из целлюлозы, реже — из хитина. Запасные вещества откладываются в виде крахмала.

Существование биосферы, круговорот веществ в природа связаны с деятельностью как авто-, так и гетеротрофов. Наиболее примитивные эукариоты — одноклеточные. Но в процессе эволюции развились многоклеточные растения, грибы и животные. Среди автотрофных организмов эволюция наивысшей ступени достигла в типе покрытосемянных растений. Вершину эволюции гетеротрофных организмов составляет тип хордовых.

Учение об организации живого

Дискретность и целостность. Жизнь характеризуется диалектическим единством противоположностей: она одновременно целостна и дискретна (лат. discretus — прерывистый). Органический мир целостен, существование одних организмов зависит от других. В очень общей и упрощенной форме это можно представить так. Животные-хищники для своего питания нуждаются в существовании растительноядных, а последние — в существовании растений.

Растения в процессе фотосинтеза поглощают из атмосферы CO2, выделение которого в атмосферу связано с жизнедеятельностью живых организмов. Кроме того, растения из почвы получают ряд минеральных веществ, количество которых не истощается благодаря разложению органических веществ, осуществляемому бактериями, и т. д.

Органический мир целостен, так как составляет систему взаимосвязанных частей, и в то же время дискретен. Он состоит из единиц — организмов, или особей. Каждый живой организм дискретен, так как состоит из органов, тканей, клеток, но вместе с тем каждый из органов, обладая определенной автономностью, действует как часть целого. Каждая клетка состоит из органоидов, но функционирует как единое целое. Наследственная информация осуществляется генами, но ни один из генов вне всей совокупности не определяет развитие признаков и т. д. Жизнь связана с молекулами белков и нуклеиновых кислот, но только их единство, целостная система обусловливает существование живого.

дискретностью жизни связаны различные уровни организации органического мира.

Уровни организации живого. В середине ХХ века в биологии сложились

представления об уровнях организации как конкретном выражении упорядо- ченности, являющейся одной из основных свойств живого (табл. 1).

Живое на нашей планете представлено в виде дискретных единиц — организмов, особей. Каждый организм, с одной стороны, состоит из единиц подчиненных ему уровней организации, с другой — сам является единицей, входящей в состав надорганизменных биологических макросистем (популяции, биоценозы, биосфера в целом).

Уровни организации органического мира

На всех уровнях жизни проявляются такие ее атрибуты, как дискретность и целостность, структурная организация (упорядоченность), обмен веществ, энергии и информации и т. д. Характер проявления основных свойств жизни на каждом из уровней имеет качественные особенности, упорядоченность. Как известно, в результате обмена веществ, энергии и информации устанавливается единство живого и среды, но понятие среды для разных уровней различно. Для дискретных единиц молекулярного и надмолекулярного (субклеточного) уровней окружающей средой является внутренняя среда клетки, для клеток, тканей и органов — внутренняя среда организма. Внешняя живая и неживая среда на этих уровнях организации воспринимается через изменение внутренней среды, т. е. опосредованно. Для организмов (индивидуумов) и их сообществ среду составляют организмы того же и других видов и условия неживой природы.

Существование жизни на всех уровнях подготавливается и определяется структурой низшего уровня. Характер клеточного уровня организации определяется молекулярным и субклеточными уровнями, Организменный — клеточным, тканевым, органным, видовой (популяционный) — организменным и т. д.

Следует отметить большое сходство дискретных единиц на низших уровнях и все возрастающее различие на высших уровнях.

Молекулярный уровень. На молекулярном уровне обнаруживается удивительное однообразие дискретных единиц. Жизненный субстрат для всех животных, растений вирусов составляет всего 20 одних и тех же аминокислот и 4 одинаковых основания, входящих в состав молекул нуклеиновых кислот. Близкий состав имеют липиды и углеводы. У всех организмов биологическая энергия запасается в виде богатых энергией аденозинфосфорных кислот (АТФ, АДФ, АМФ). Наследственная информация у всех заложена в молекулах ДНК (исключение составляют лишь содержащие РНК вирусы), способной к саморепродукции. Реализация наследственной информации осуществляется при участии молекул РНК, синтезируемых на матричных молекулах ДНК.

Клеточный уровень. На клеточном уровне также отмечается однотипность

всех живых организмов. Клетка является основной самостоятельно функционирующей элементарной биологической единицей, характерной для всех живых организмов. У всех организмов только на клеточном уровне возможны биосинтез и реализация наследственной информации. Клеточный уровень у одноклеточных организмов и на стадии зиготы у многоклеточных совпадает с организменным. В истории жизни на нашей планете был такой период (первая половина протерозойской эры), когда все организмы находились на этом уровне организации. Из таких организмов состояли все виды, биоценозы и биосфера в целом.

Тканевый уровень. Совокупность клеток с одинаковым типом организации составляет ткань. Тканевый уровень возник вместе с появлением многоклеточных животных и растений, имеющих дифференцированные ткани. У многоклеточных организмов он развивается в период онтогенеза. Большое сходство между всеми организмами сохраняется на тканевом уровне. Совместно функционирующие клетки, относящиеся к разным тканям, составляют органы. Всего лишь 5 основных тканей входят в состав органов всех многоклеточных животных и 6 основных тканей образуют органы растений.

Организменный уровень. На организменном уровне обнаруживается труднообозримое многообразие форм. Разнообразие организмов, относящихся к разным видам, да и в пределах одного вида,— следствие не разнообразия дискретных единиц низшего порядка, а все усложняющихся их пространственных комбинаций, обусловливающих новые качественные особенности. В настоящее время на Земле обитает более миллиона видов животных и около полумиллиона видов растений. Каждый вид состоит из отдельных индивидуумов (организмы, особи), каждая из которых имеет свои отличительные черты.

Особь — организм как целое — элементарная единица жизни. Вне особей в природе жизнь не существует. На организменном уровне протекают процессы онтогенеза. Нервная и гуморальная системы осуществляют саморегуляцию в организме и обусловливают определенный гомеостаз.

Популяционно-видовой уровень. Совокупность организмов (особей) одного вида, населяющих определенную территорию, составляет популяцию. Популяция — это элементарная единица эволюционного процесса; в ней начинаются процессы видообразования. Популяции входят в состав биогеоценозов.

Биоценотический и биосферный уровни. Биогеоценозы — исторически сложившиеся устойчивые сообщества популяций разных видов, связанных между собой и с окружающей неживой природой обменом веществ, энергии и информации. Они являются элементарными системами, в которых осуществляется вещественно- энергетический круговорот, обусловленный жизнедеятельностью организмов. Биогеоценозы составляют биосферу и обусловливают все процессы, протекающие в ней.

Только при комплексном изучении явлений жизни на всех уровнях можно получать целостное представление об особой (биологической) форме существования материи.

Представления об уровнях организации жизни имеют непосредственное отношение к основным принципам медицины. Они заставляют смотреть на здоровый и больной человеческий организм как на целостную, но в то же время сложную иерархически соподчиненную систему организации. Знание структур и функций на каждом из них помогает вскрыть сущность болезненного процесса. Учет той человеческой популяции, к которой относится данный индивидуум, может потребоваться, например, при диагностике наследственной болезни. Для вскрытия особенностей течения заболевания и эпидемического процесса необходимо также учитывать особенности биоценотической и социальной среды. Имеет ли дело врач с отдельным больным или человеческим коллективом, он всегда основывается на комплексе знаний, полученных на всех уровнях биологической микро-, мезо- и макросистем.

Источник: Слюсарев А.А. Биология с общей генетикой. — М., 1979.

Источник