- Защита атмосферы

- Основные загрязнители атмосферного воздуха

- Экологические последствия загрязнения атмосферы

- Парниковый эффект

- Средства защиты

- Устройства для очистки технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Сухие пылеуловители (циклоны)

- Мокрые пылеуловители (скрубберы)

- Фильтры

- Электрофильтры

- Средства защиты атмосферы

Защита атмосферы

Беру кисть, пытаясь запечатлеть на бумаге свои чувства, но способности мои так ничтожны! Хочу отыскать слова, но сердце моё сжимается и, опершись на подлокотник, я только смотрю и смотрю на ночное небо.

(Мацуо Басё, «Оплакивая Мацукура Ранрана»)

Атмосфера — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. Глубина атмосферы некоторых планет, состоящих в основном из газов (газовые планеты), может быть очень большой.

Атмосфера Земли содержит кислород, используемый большинством живых организмов для дыхания, и диоксид углерода потребляемый растениями, водорослями и цианобактериями в процессе фотосинтеза. Атмосфера также является защитным слоем планеты, защищая её обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения.

Основные загрязнители атмосферного воздуха

Основными загрязнителями атмосферного воздуха, образующимися как в процессе хозяйственной деятельности человека, так и в результате природных процессов, являются диоксид серы SO2, диоксид углерода CO2, оксиды азота NOx, твердые частицы – аэрозоли. Их доля составляет 98% в общем объеме выбросов вредных веществ. Помимо этих основных загрязнителей, в атмосфере наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ: формальдегид, фенол, бензол, соединения свинца и других тяжелых металлов, аммиак, сероуглерод и др.

Экологические последствия загрязнения атмосферы

К важнейшим экологическим последствиям глобального загрязнения атмосферы относятся:

- возможное потепление климата (парниковый эффект);

- нарушение озонового слоя;

- выпадение кислотных дождей;

- ухудшение здоровья.

Парниковый эффект

Парниковый эффект – это повышение температуры нижних слоев атмосферы Земли по сравнению с эффективной температурой, т.е. температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

В декабре 1997 г. на встрече в Киото (Япония), посвященной глобальному изменению климата, делегатами из более чем 160 стран была принята конвенция, обязывающая развитые страны сократить выбросы СО2. Киотский протокол обязывает 38 индустриально развитых стран сократить к 2008–2012 г.г. выбросы СО2 на 5 % от уровня 1990 г.:

- Европейский союз должен сократить выбросы СО2 и других тепличных газов на 8 %,

- США – на 7%,

- Япония – на 6 %.

Протокол предусматривает систему квот на выбросы тепличных газов. Суть его заключается в том, что каждая из стран (пока это относится только к тридцати восьми странам, которые взяли на себя обязательства сократить выбросы), получает разрешение на выброс определенного количества тепличных газов. При этом предполагается, что какие-то страны или компании превысят квоту выбросов. В таких случаях эти страны или компании смогут купить право на дополнительные выбросы у тех стран или компаний, выбросы которых меньше выделенной квоты. Таким образом, предполагается, что главная цель – сокращение выбросов тепличных газов в следующие 15 лет на 5 % будет выполнена.

В качестве других причин, вызывающих потепление климата, ученые называют непостоянство солнечной активности, изменение магнитного поля Земли и атмосферного электрического поля.

Средства защиты

Для защиты атмосферы от негативного антропогенного воздействия используются следующие основные меры.

- 1. Экологизация технологических процессов:

- 1.1. создание замкнутых технологических циклов, малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных веществ;

- 1.2. уменьшение загрязнения от тепловых установок: централизованное теплоснабжение, предварительная очистка топлива от соединений серы, использование альтернативных источников энергии, переход на топливо повышенного качества (с угля на природный газ);

- 1.3. уменьшение загрязнения от автотранспорта: использование электротранспорта, очистка выхлопных газов, использование каталитических нейтрализаторов для дожигания топлива, разработка водородного транспорта, перевод транспортных потоков за город.

- 2. Очистка технологических газовых выбросов от вредных примесей.

- 3. Рассеивание газовых выбросов в атмосфере. Рассеивание осуществляется с помощью высоких дымовых труб (высотой более 300 м). Это временное, вынужденное мероприятие, которое осуществляется вследствие того, что существующие очистные сооружения не обеспечивают полной очистки выбросов от вредных веществ.

- 4. Устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные решения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства. Ширина СЗЗ устанавливается в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ (50–1000 м).

Архитектурно-планировочные решения – правильное взаимное размещение источников выбросов и населенных мест с учетом направления ветров, сооружение автомобильных дорог в обход населенных пунктов и др.

Оборудование для очистки выбросов:

- устройства для очистки газовых выбросов от аэрозолей (пыли, золы, сажи);

- устройства для очистки выбросов от газо- и парообразных примесей (NO, NO2, SO2, SO3 и др.)

Устройства для очистки технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Сухие пылеуловители (циклоны)

Сухие пылеуловители предназначены для грубой механической очистки от крупной и тяжелой пыли. Принцип работы – оседание частиц под действием центробежной силы и силы тяжести. Широкое распространение получили циклоны различных видов: одиночные, групповые, батарейные.

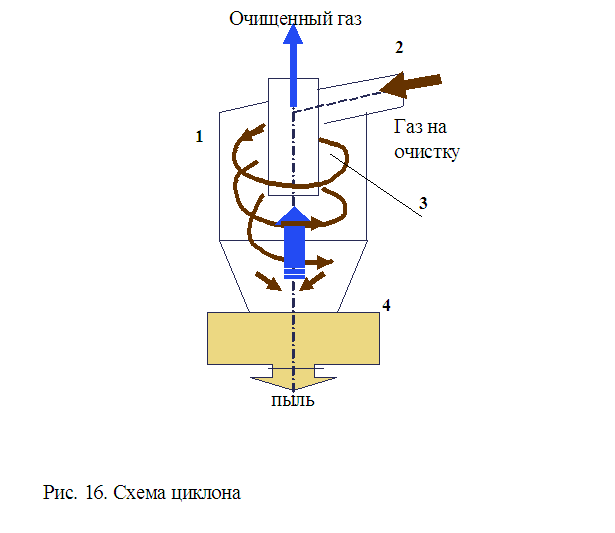

На схеме (рис. 16) изображена упрощенная конструкция одиночного циклона. Пылегазовый поток вводится в циклон через входной патрубок 2, закручивается и совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса 1. Частицы пыли отбрасываются под действием центробежных сил к стенке корпуса, а затем под действие силы тяжести собираются в пылевой бункер 4, откуда периодически удаляются. Газ, освободившись от пыли, разворачивается на 180º и выходит из циклона через трубу 3.

Мокрые пылеуловители (скрубберы)

Мокрые пылеуловители характеризуются высокой эффективностью очистки от мелкодисперсной пыли размером до 2 мкм. Работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность капель под действием сил инерции или броуновского движения.

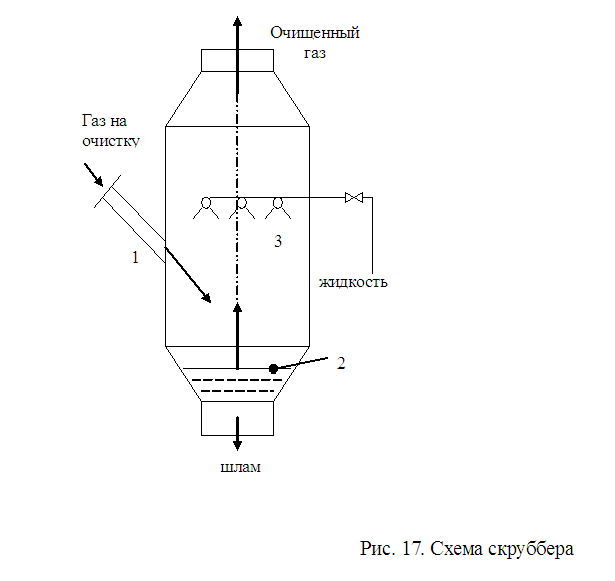

Запыленный газовый поток по патрубку 1 направляется на зеркало жидкости 2, на котором осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Затем газ поднимается навстречу потоку капель жидкости, подаваемой через форсунки, где происходит очистка от мелких частиц пыли.

Фильтры

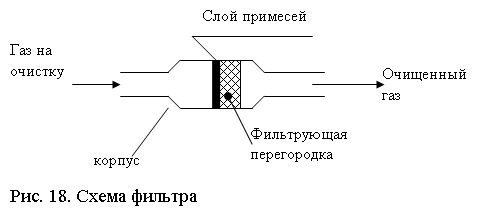

Предназначены для тонкой очистки газов за счет осаждения частиц пыли (до 0,05 мкм) на поверхности пористых фильтрующих перегородок (рис. 18). По типу фильтрующей загрузки различают тканевые фильтры (ткань, войлок, губчатая резина) и зернистые. Выбор фильтрующего материала определяется требованиями к очистке и условиями работы: степень очистки, температура, агрессивность газов, влажность, количество и размер пыли и т.д.

Электрофильтры

Электрофильтры – эффективный способ очистки от взвешенных частиц пыли (0,01 мкм), от масляного тумана. Принцип действия основан на ионизации и осаждении частиц в электрическом поле. У поверхности коронирующего электрода происходит ионизация пылегазового потока. Приобретая отрицательный заряд, частицы пыли движутся к осадительному электроду, имеющему знак, противоположный заряду коронирующего электрода. По мере накопления на электродах частицы пыли падают под действием силы тяжести в сборник пыли или удаляются встряхиванием.

Источник

Средства защиты атмосферы

В настоящее время перечень веществ, загрязняющих атмосферу на предприятиях и в селитебной зоне широк. К антропогенным источникам загрязнений атмосферы относят газы, аэрозоли и промышленные пыли. Основной физической характеристикой примесей атмосферы является концентрация – масса вещества (мг) в единице объема воздуха при нормальных условиях. Концентрация примесей определяет физическое, химическое и токсической воздействия веществ на окружающую среду и человека и служит основным параметром при нормировании содержания примесей в атмосфере. Для оценки качества компонентов окружающей среды введены ряд критериев качества к которым относятся: предельно допустимая концентрация вещества (ПДК), предельно допустимый выброс (сброс) (ПДВ, ПДС), предельно допустимая доза (ПДД) и другие. Эти нормативы установлены для большинства веществ, которые могут оказаться в окружающей среде и которые способны оказать негативное воздействие на здоровье человека или компоненты природной среды.

Для обеспечения нормативных уровней концентраций вредных веществ в воздухе населенных мест и вблизи промышленных предприятий на практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного воздуха:

— вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;

— локализация токсичных веществ в зоне их образования с помощью местной вентиляции с последующей рециркуляцией;

— локализация токсичных веществ в зоне их образования с помощью местной вентиляции с последующей очисткой и выбросом в атмосферу;

— очистка технологических газовых выбросов в специальных аппаратах и их выброс в атмосферу;

— очистка отработавших газов энергоустановок (двигателей внутреннего сгорания) в специальных агрегатах и их выброс в атмосферу или производственную зону;

— размещение предприятий и объектов по отношению к селитебной застройке с учетом розы ветров и рельефа.

Таким образом, все средства защиты атмосферы от вредных производственных выбросов можно объединить в две группы:

1) пассивные – создание условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (санитарно-защитные зоны, высокие трубы);

2) активные – средства осуществляющие очистку воздуха от разнообразных примесей (пылеуловители, туманоуловители, аппараты для улавливания паров и газов, аппараты многоступенчатой очистки).

Пассивные методы обеспечения требуемых уровней безопасности атмосферного воздуха. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования — санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации определяется расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровнями физического воздействия на атмосферный воздух, уточненных результатами натурных исследований и измерений. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ. От границы территории промплощадки:

— от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;

— в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;

— при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.

От источников выбросов (рис.6.4): при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов. По мере удаления от источника выброса, по направлению ветра условно выделяют три зоны загрязнения атмосферы:

— зоны переброса факела с относительно невысоким содержанием вредных веществ;

— зоны задымления с максимальным содержанием вредных веществ;

— зоны постепенного снижения уровня загрязнения.

Максимальные концентрации (см) примесей в приземной слое можно измерить с помощью приборов или рассчитать с соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86».

Рисунок 6.4 – Классификации источников загрязнения атмосферы

Максимальные концентрации прямо пропорциональны производительности источника и обратно пропорциональны квадрату его высоты над землей:

| (6.1) |

Где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени (г/с);

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе;

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

ΔΤ – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего воздуха (ºC);

Η – высота источника выброса над уровнем земли, м;

V1 – расход воздушной смеси (м 3 /с);

Η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности.

Используя расчетные методы, можно определить величину ПДВ для обеспечения в приземном слое ПДК вредных веществ. Если же реальные выбросы превышают ПДВ, в системе выброса используют аппараты для очистки газов от примесей, т.е. применяют активные методы обеспечения требуемых уровней безопасности атмосферного воздуха.

Примеси вредных веществ могут находиться в атмосферном воздухе в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом, газообразном. Именно агрегатным состоянием загрязнителей обусловливается выбор технических средств очистки воздуха: пылеуловители, туманоуловители, аппараты для улавливания паров и газов, аппараты многоступенчатой очистки, используемые при сложном составе выбрасываемых предприятием загрязнителей (рис. 6.5).

Многие производственные процессы сопровождаются значительным выделением пыли. Пыль – это мельчайшие твердые частицы, способные находиться в воздухе или промышленных газах длительное время во взвешенном состоянии. Виды классификаций производственной пыли приведены на рисунке 6.6. Вредность пыли зависит от ее химического состава, концентрации в воздухе и крупности частиц. В легких человека при дыхании задерживаются частицы размером от 0,2 до 7 мкм. Пыль вызывает такие заболевания, как пневмокониозы, дерматиты, экземы, коньюктивиты и др. Очистка воздуха от пыли может быть грубой, при которой задерживается пыль с размером частиц более 100 мкм, средней – с размером пылинок 10 – 100 мкм и тонкой – менее 10 мкм.

Наиболее простыми и широко распространенными от крупной не слипающейся пыли являются аппараты сухой очистки воздуха и газов. К их числу относятся разнообразные по конструкции циклоны, принцип действия которых основан на использовании центробежной силы, воздействующей на частицы пыли во вращающемся потоке воздуха. Для разделения газового потока на очищенный и загрязненный пылью, используются жалюзийные пылеотделители. Эти устройства просты. Применяются для очистки дымовых газов от крупнодисперсной пыли при температуре 450-600ºC. Ротационные пылеуловители предназначены для очистки воздуха от частиц размером более 5мкм и относятся к аппаратам центробежного действия, которые одновременно с перемешиванием воздуха очищают его от пыли.

Аппараты мокрой очистки газов (скубберы) имеют широкое применение. Они характеризуются высокой степенью эффективности очистки от мелкодисперсной пыли с

Рисунок 6.5 – Виды аппаратов для очистки воздуха от производственных выбросов

Рисунок 6.6 – Классификации производственной пыли

размером более 0.3 мкм и возможностью очистки от горячих и взрывоопасных газов. Принцип действия основан на осаждении частиц пыли на поверхности капель или пленке жидкости, в качестве которой используется либо вода (при очистке от пыли), либо химический раствор (при улавливании одновременно с пылью вредных газообразных компонентов).

Аппараты фильтрационной очистки предназначены для тонкой очистки газов за счет осаждения частиц пыли на поверхности пористых перегородок. Осаждение частиц в порах происходит в результате совокупного действия касания, диффузного, инерционного и гравитационного процессов. Фильтры классифицируются по: типу фильтровальной перегородки, конструкции фильтра и его назначения, тонкости очистки и т.д. Большинство фильтрующих установок работает в 2 режимах: фильтрации и регенерации, т.е. очистки от уловленной пыли.

Аппараты электрофильтрационной очистки предназначены для очистки объемных расходов газа от пыли и тумана (масляного). Их принцип действия основан на осаждении частиц пыли в электрическом поле. Достоинствами электрофильтров являются высокая эффективность очистки при соблюдении режимов работы, сравнительно низкие энергозатраты, а недостатками – крупные габариты и большая металлоёмкость.

Существует 2 типа паро- и газоулавливающих установок:

1) обеспечивает санитарную очистку выбросов без последующей утилизации уловленных примесей, количество которых невелико, но которые даже в малых концентрациях опасны для человека;

2) обеспечивают очистку от большого количества веществ с последующей концентрацией их и использованием в качестве исходного сырья в различных технологических процессах.

Методы очистки промышленных выбросов от газообразных и парообразных веществ по характеру протекания физико-химических процессов делят на 4 группы:

1) промывка выбросов растворителями примесей (абсорбция) — основан на поглощении вредных газообразных примесей жидкими поглотителями: водой, раствором соды, аммиака. Например, газообразные цианистые соединения абсорбируют 5% раствором железного купороса.

2) промывка растворами реагентов, химически связывающих примеси (хемосорбция) заключается в поглощении вредных веществ с твердыми или жидкими поглотителями, в результате чего образуются малолетучие или малорастворимые химические соединения. Например, мышьяково-щелочной раствор используют для очистки от сероводорода.

3) поглощение газообразных примесей твердыми телами ультрамикроскопической структурой (адсорбция) – основан на поглощении вредных примесей поверхностью твердых пористых тел – адсорбентов. Чем больше пористость адсорбента, том больше его эффективность. Адсорбентами выступают: активированный уголь, глинозем, цеолиты, сланцевая зола. Например, на АЭС сорбция радиоактивных продуктов осуществляется угольными фильтрами.

4) термическая нейтрализация отходящих газов обеспечивает окисление токсичных примесей в газовых выбросах до менее токсичных при наличии свободного кислорода и высокой температуры газов. Метод применяется при больших объёмах газа и высоких концентрациях газа. Существует 3 схемы применения:

-прямое сжигание в пламени применяется при высокой температуре отходящих газов;

-термическое окисление при температуре 600-800 ºC применяется, если отходящие газы имеют высокую температуру, но в них нет либо кислорода, либо концентрация горючих газов низка;

— каталитическое сжигание при температуре 250-450 ºC предназначен для превращения вредных примесей в горячих газах в безвредные или менее вредные с использованием катализаторов.

Процесс очистки газов от твердых и капельных примесей в различных аппаратах характеризуется несколькими параметрами:

1) Производительностью – объёмом воздуха, который способно очистить данное устройство в единицу времени (м 3 /ч, м 3 /с);

2) Общим коэффициентом очистки – отношением массы пыли, уловленной аппаратом, к массе поступившей в него пыли за единицу времени, %:

| (6.2) |

Где свх и свых – массовые концентрации примесей в газе соответственно до и после очистки.

3) Фракционным коэффициентом очистки, который выражает эффективность пылеулавливания аппарата по отношению к отдельным фракциям пыли и определяется по формуле:

| (6.3) |

Где Фвх, Фвых – содержание фракции пыли в воздухе на входе и выходе пылеуловителя, %.

Эффективность пылеулавливания высокоэффективных фильтров может выражаться через коэффициент проскока ε, представляющий собой отношение концентрации пыли за фильтром к концентрации пыли перед фильтром в процентах и определяется по формуле:

| (6.4) |

4) Пылеемкостью, представляющей количество пыли, которое способен уловить и удержать фильтр (г, кг).

5) Гидравлическим сопротивлением пылеуловителя

6) Расходом электроэнергии на очистку воздуха (кВт·ч на 1000 м 3 /ч), воды (л/м 3 ), масла (кг/год) и т.д.

7) Капитальными затратами на воздухоочистительную установку (руб.)

8) Стоимостью очистки воздуха (рублей на 1000 м 3 воздуха).

Источник