- Как сравнить величины: пошаговая инструкция. Какие величины можно сравнивать: примеры

- Что можно сравнивать

- Размерности

- Система измерения

- Пошаговая инструкция

- Ловушки

- Сложные сравнения

- Вне системы

- Консультация для воспитателей «Величины. Способы сравнения и оценки величин. Свойства однородных величин» консультация на тему

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

Как сравнить величины: пошаговая инструкция. Какие величины можно сравнивать: примеры

С самых давних пор людей серьезно интересовал вопрос о том, как удобнее всего сравнить величины, выраженные в разных значениях. И дело здесь не только в природной любознательности. Человек древнейших земных цивилизаций придавал этому довольно непростому делу сугубо прикладное значение. Корректно измерить землю, определить вес продукта на рынке, рассчитать необходимое соотношение товаров при бартере, определить верную норму винограда при заготовке вина — вот лишь малая толика задач, которые часто всплывали в и без того нелёгкой жизни наших предков. Поэтому малообразованные и неграмотные люди при необходимости сравнить величины шли за советом к своим более опытным товарищам, а те нередко брали за такую услугу соответствующую мзду, и довольно неплохую, кстати.

Что можно сравнивать

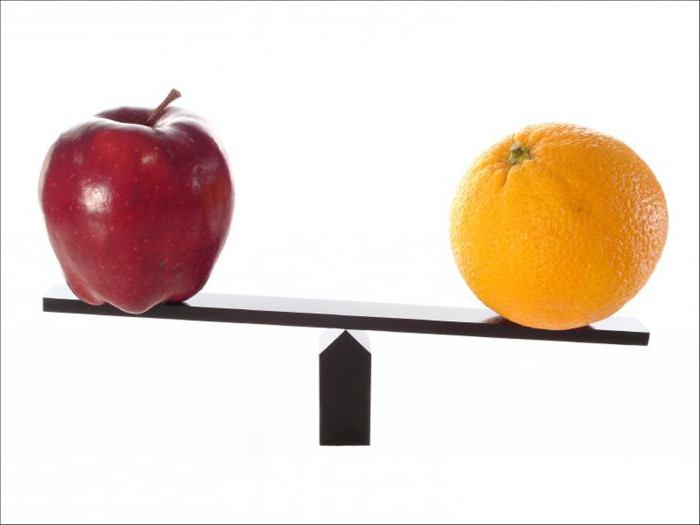

В наше время этому занятию также отводится немалая роль в процессе изучения точных наук. Всем, конечно, известно, что сравнивать необходимо однородные величины, то есть яблоки — с яблоками, а свеклу — со свеклой. Никому и в голову не придет попробовать выразить градусы Цельсия в километрах или килограммы в децибелах, зато длину удава в попугаях мы знаем с самого детства (для тех, кто не помнит: в одном удаве — 38 попугаев). Хотя попугаи тоже бывают разные, и на самом деле длина удава будет различаться в зависимости от подвида попугая, но это уже детали, в которых мы и попробуем разобраться.

Размерности

Когда в задании указано: «Сравни значения величин», необходимо эти самые величины привести к одному знаменателю, то есть выразить в одних и тех же значениях для удобства сравнения. Понятное дело, что сравнить значение, выраженное в килограммах, со значением, выраженным в центнерах или в тоннах, для многих из нас не составит особого труда. Однако существуют однородные величины, выразить которые можно в разных размерностях и, более того, в разных системах измерения. Попробуйте, например, сравнить величины кинематической вязкости и определить, какая из жидкостей является более вязкой в сантистоксах и квадратных метрах в секунду. Не получается? И не получится. Для этого нужно оба значения отразить в одних и тех же величинах, а уже по числовому значению определить, какое из них превосходит соперника.

Система измерения

Для того чтобы понять, какие величины можно сравнивать, попытаемся вспомнить существующие системы измерения. Для оптимизации и ускорения расчетных процессов в 1875 году семнадцатью странами (в том числе Россией, США, Германией и др.) была подписана метрическая конвенция и определена метрическая система мер. Для разработки и закрепления эталонов метра и килограмма был основан Международный комитет мер и весов, а в Париже обустроено Международное бюро мер и весов. Эта система со временем эволюционировала в Международную систему единиц, СИ. В настоящее время эта система принята большинством стран в области технических расчетов, в том числе и теми странами, где традиционно в повседневной жизни используются национальные физические величины (например, США и Англия).

Однако параллельно с общепринятым стандартом эталонов развивалась и другая, менее удобная система СГС (сантиметр-грамм-секунда). Она была предложена в 1832 году немецким физиком Гауссом, а в 1874 году модернизирована Максвеллом и Томпсоном, в основном в области электродинамики. В 1889 году была предложена более удобная система МКС (метр-килограмм-секунда). Сравнение предметов по величине эталонных значений метра и килограмма для инженеров гораздо более удобно, нежели использование их производных (санти-, милли-, деци- и др.). Однако данная концепция также не нашла массовый отклик в сердцах тех, для кого она предназначалась. Во всём мире активно развивалась и использовалась метрическая система мер, поэтому расчеты в СГС проводили всё реже, а после 1960 года, с введением системы СИ, СГС и вовсе практически вышла из употребления. В настоящее время СГС реально применяют на практике лишь при расчетах в теоретической механике и астрофизике, и то из-за более простого вида записи законов электромагнетизма.

Пошаговая инструкция

Разберём подробно пример. Допустим, задача звучит так: «Сравните величины 25 т и 19570 кг. Какая из величин больше?» Что нужно сделать перво-наперво, это определить, в каких величинах у нас заданы значения. Итак, первая величина у нас задана в тоннах, а вторая — в килограммах. На втором шаге мы проверяем, не пытаются ли нас ввести в заблуждение составители задачи, пытаясь заставить сравнивать разнородные величины. Бывают и такие задания-ловушки, особенно в быстрых тестах, где на ответ к каждому вопросу дается 20-30 секунд. Как мы видим, значения однородны: и в килограммах, и в тоннах у нас измеряется масса и вес тела, поэтому вторая проверка пройдена с положительным результатом. Третий шаг, переводим килограммы в тонны или, наоборот, тонны — в килограммы для удобства сравнения. В первом варианте получается 25 и 19,57 тонн, а во втором: 25 000 и 19 570 килограмм. И вот теперь можно со спокойной душой сравнить величины этих значений. Как наглядно видно, первое значение (25 т) в обоих случаях больше, чем второе (19 570 кг).

Ловушки

Как уже упоминалось выше, современные тесты содержат очень много заданий-обманок. Это необязательно разобранные нами задачи, ловушкой может оказаться довольно безобидный с виду вопрос, особенно такой, где напрашивается вполне логичный ответ. Однако коварство, как правило, кроется в деталях или в маленьком нюансе, которые составители задания пытаются всячески замаскировать. Например, вместо уже знакомого вам по разобранным задачам с постановкой вопроса: «Сравни величины там, где это возможно» — составители теста могут просто попросить вас сравнить указанные величины, а сами величины выбрать поразительно похожие друг на друга. Например, кг*м/с 2 и м/с 2 . В первом случае это сила, действующая на объект (ньютоны), а во втором — ускорение тела, или м/с 2 и м/с, где вас просят сравнить ускорение со скоростью тела, то есть абсолютно разнородные величины.

Сложные сравнения

Однако очень часто в заданиях приводят два значения, выраженные не только в разных единицах измерения и в разных системах исчисления, но и отличные друг от друга по специфике физического смысла. Например, в постановке задачи сказано: «Сравни значения величин динамической и кинематической вязкостей и определи, какая жидкость более вязкая». При этом значения кинематической вязкости указаны в единицах СИ, то есть в м 2 /с, а динамической — в СГС, то есть в пуазах. Как поступить в этом случае?

Для решения таких задач можно воспользоваться представленной выше инструкцией с небольшим её дополнением. Определяемся, в какой из систем будем работать: пусть это будет система СИ, общепринятая среди инженеров. Вторым шагом мы также проверяем, а не ловушка ли это? Но в данном примере тоже всё чисто. Мы сравниваем две жидкости по параметру внутреннего трения (вязкости), поэтому обе величины однородны. Третьим шагом переводим динамическую вязкость из пуазов в паскаль-секунду, то есть в общепринятые единицы системы СИ. Далее переводим кинематическую вязкость в динамическую, умножая её на соответствующее значение плотности жидкости (табличное значение), и сравниваем полученные результаты.

Вне системы

Существуют также внесистемные единицы измерения, то есть единицы, не вошедшие в СИ, но согласно результатам решений созыва Генеральных конференций по мерам и весам (ГКВМ), допустимые для совместного использования с СИ. Сравнивать такие величины между собой можно только при их приведении к общему виду в стандарте СИ. К внесистемным относятся такие единицы, как минута, час, сутки, литр, электрон-вольт, узел, гектар, бар, ангстрем и многие другие.

Источник

Консультация для воспитателей «Величины. Способы сравнения и оценки величин. Свойства однородных величин»

консультация на тему

Консультация для воспитателей «Величины.

Способы сравнения и оценки величин.

Свойства однородных величин»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| matematika_konsultatsiya_dlya_vospitateley_velichiny.docx | 20.1 КБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа Ильского муниципального образования Северский район

Консультация для воспитателей « Величины.

Способы сравнения и оценки величин.

Свойства однородных величин »

Видяшкина В.С., воспитатель

Для правильной и полной характеристики любого предмета оценка величины имеет не меньшую значимость, чем оценка других его признаков. Умение выделить величину как свойство предмета и дать ей название необходимо не только для познания каждого предмета в отдельности, но и для понимания отношений между ними. Это оказывает существенное влияние на формирование у детей более полных знаний об окружающей действительности.

Осознание величины предметов положительно влияет на умственное развитие ребенка, так как связано с развитием способности отождествления, распознания, сравнения, обобщения, подводит к пониманию величины как математического понятия и готовит к усвоению в школе соответствующего раздела математики.

Величина предмета — это его относительная характеристика, подчеркивающая протяженность отдельных частей и определяющая его место среди предметов однородных. Величина является свойством предмета.

Отражение величины как пространственного признака предмета связано с восприятием — важнейшим сенсорным процессом, который направлен на опознание и обследование объекта, раскрытие его особенностей. В этом процессе участвуют различные анализаторы: зрительный, слуховой, осязательно-двигательный, причем двигательный анализатор играет ведущую роль во взаимной их работе, обеспечивая адекватное восприятие величины предметов.

Проблему отражения величины нельзя рассматривать только как проблему восприятия. В равной степени она должна рассматриваться и как проблема мышления.

Познание величины осуществляется, с одной стороны, на сенсорной основе, а с другой — опосредуется мышлением и речью. Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического оперирования предметами, развития глазомера, включения в процесс восприятия слова, участия мыслительных процессов: сравнения, анализа и синтеза.

Для образования самых элементарных знаний о величине необходимо сформировать конкретные представления о предметах и явлениях окружающего мира.

Ориентировка детей в величине предметов во многом определяется глазомером — важнейшей сенсорной способностью. Развитие глазомера непосредственно связано с овладением специальными способами сравнения предметов. Вначале сравнение предметов по длине, ширине, высоте детьми проводится практическим путем наложения и приложения, а затем на основе измерения. Глаз как бы обобщает практические действия руки.

Само слово величина непонятно детям, так как они редко слышат его. Когда внимание детей обращается на размер предмета, воспитатели предпочитают пользоваться словами одинаковый, такой же, которые многозначны, поэтому их следует дополнять словом, обозначающим признак, по которому сопоставляются предметы (найди такой же по величине: длине, ширине, высоте и т. д.).

Выделяя то или иное конкретное измерение, ребенок стремится показать его (проводит пальчиком по длине, разведенными руками показывает ширину и т. п.). Эти действия обследования очень важны для более дифференцированного восприятия величины предмета.

Неумение дифференцированно воспринимать величину предметов существенно влияет на обозначение словом предметов различных размеров. Чаще всего дети по отношению к любым предметам употребляют слова «большой — маленький». Это связано с тем, что окружающие детей взрослые часто пользуются неточными словами для обозначения размера предметов (большая линейка вместо длинная).

Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как создает фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности предметов и явлений, детали, которые не заметит взрослый. В старшем дошкольном возрасте ребенок учится различать параметры величин, их свойства, учится словесному описанию, использованию свойств предметов в разных видах деятельности. В это время он осваивает приемы восприятия более сложных явлений.

Величина предмета, т. е. размер предмета, определяется только на основе сравнения. Нельзя сказать, большой это или маленький предмет, его только можно сравнить с другими. Восприятие величины завит от расстояния, с которого предмет воспринимается, а также от величины предмета, с которым он сравнивается. Чем дальше предмет от того, кто его воспринимает, тем он кажется меньшим, и наоборот, чем ближе – тем кажется большим.

Характеристика величины предмета зависит также от расположения в пространстве. Один и тот же предмет может характеризоваться то, как высокий (низкий), то, как длинный (короткий). Это зависит от того, в горизонтальном или вертикальном положении он находится.

Величина конкретного предмета характеризуется такими свойствами: сравнимость, изменчивость и относительность.

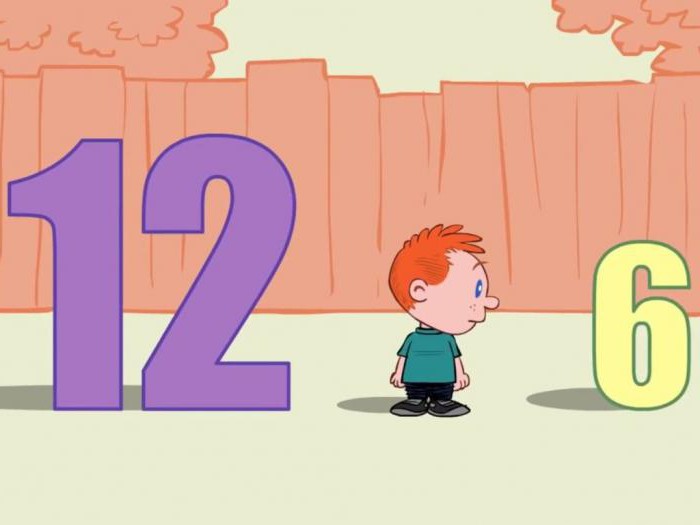

Определение величины возможно только на основе сравнения, так как сравнимость — основное свойство величины. Благодаря сравнению можно прийти к пониманию отношений и к новым понятиям: «больше», «меньше», «равно», которые определяют различные качества, в том числе длину, ширину, высоту, объем и многие другие.

Величина характеризуется также изменчивостью и относительностью. Один и тот же предмет может быть определен нами как больший или меньший в зависимости от того, с каким по размерам предметом он сравнивается.

Сравниваемость, изменчивость, относительность — основные свойства величины могут — быть осмыслены дошкольниками в самой конкретной форме, в действиях с разнообразными предметами при выделении и сопоставлении их длины, ширины, высоты, объема.

Дети трехлетнего возраста воспринимают величину предметов недифференцированно, т. е. ориентируются на общий объем предмета, не выделяя его длину, ширину, высоту.

Дети четырех лет уже дифференцированно подходят к выбору предметов по длине или ширине, но при условии, если длина предмета превосходит ширину. Для детей старшего дошкольного возраста требуется незначительный срок для овладения всех трех измерений.

Измерение включает в себя две логические операции: первая — это процесс разделения, который позволяет ребенку понять, что целое можно раздробить на части; вторая — это операция замещения, состоящая в соединении отдельных частей.

Сущность измерения состоит в количественном дроблении измеряемых объектов и установлении величины данного объекта по отношению к принятой мере. Посредством операции измерения устанавливается численное отношение между измеряемой величиной и заранее выбранной единицей измерения, масштабом или эталоном.

Деятельность измерения довольно сложна. Она требует специфических умений, знакомства с системой мер, применения измерительных приборов. Использование условных мер делает доступным измерение детям. Термин «измерение условными мерками» означает возможность использовать средства измерения.

В детском саду ребята овладевают несколькими видами измерения условной меркой. К первому виду следует отнести линейное измерение, когда дети с помощью полоски бумаги, палочек, веревок, шагов и других условных мерок учатся измерять длину, ширину, высоту различных предметов. Второй вид измерения — определение с помощью условной мерки объема сыпучих веществ: дети учатся кружкой, стаканом, ложкой и другими емкостями вымерять количество крупы, сахарного песка в пакете. Третий вид — это измерение условной меркой жидкостей, чтобы узнать, сколько стаканов воды в графине и т. п.

Применение мерок придает точность устанавливаемым в процессе измерения отношениям «равенство — неравенство», «часть — целое», позволяет полнее и глубже выявить их свойства.

Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении измерительная деятельность носит элементарный, пропедевтический характер. Ребенок вначале учится измерять объекты условными мерками, и лишь в результате этого создаются предпосылки для овладения «настоящим» измерением.

Источник