Способы специфического ответа организма

Местный иммунитет (барьерная защита от инфекций)

Первой линией обороны против инфекционных агентов служат кожа и слизистые оболочки, которые препятствуют проникновению микробов в ткани и выделяют вещества, оказывающие бактерицидное действие.

Важным фактором является механическая защита. Так бактерии, попавшие на кожу, удаляются при слущивании эпидермиса (образование перхоти, шелушение при некоторых инфекционных заболеваниях). Слизь, выделяемая стенками многих внутренних органов, действует как защитный барьер, препятствующий прикреплению бактерий к эпителиальным клеткам. Микробы и чужеродные частицы, захваченные слизью, удаляются механическим путем – за счет движения ресничек эпителия, с кашлем и чиханьем. К другим механическим факторам, защищающим поверхности эпителия, можно отнести вымывающее действие слез, слюны и мочи.

Механическая защита дополняется секреторной (выделительной) деятельностью кожных желез: потовых и сальных. Молочная кислота пота и ненасыщенные жирные кислоты сальных желез обладают противомикробным действием. Во многих жидкостях, производимых организмом (секретах организма), также содержатся бактерицидные компоненты:

- лизоцим в слезах, носовых выделениях и слюне,

- кислота в желудочном соке,

- продукты расщепления жирных кислот в тонкой кишке,

- спермин и цинк в сперме,

- лактопероксидаза в молоке.

Специфическую функцию защиты во внешних секретах организма выполняет секреторный иммуноглобулин А (IgA). Он содержится в секретах и на слизистых оболочках слюнных желез, носа, рта, бронхов, влагалища, кишечника, мочеточников, мочевого пузыря. Секреторный иммуноглобулин А блокирует накопление и размножение на слизистой оболочке бактерий путем блокады поверхностных антигенов бактерий, с помощью которых они прикрепляются к слизистой оболочки органов.

Барьерная защита – это своеобразный «скафандр», к сожалению, проницаемый для многих патогенных агентов.

Неспецифическая иммунная защита (защита на все возбудители)

Любой повреждающий агент-фактор, который по силе и длительности превосходит барьерные возможности ткани, вызывает ответную защитную реакцию организма – воспаление. Воспалительная реакция представлена единством трех явлений:

- повреждение и распознавание возбудителей;

- сосудистая реакция – нарушение микроциркуляции крови;

- клеточная реакция – миграция клеток иммунной системы в очаг воспаления.

Основная задача воспалительной реакции – уничтожение возбудителя и/или освобождение от собственных разрушенных клеток.

Можно выделить два типа уничтожения возбудителей:

- Внеклеточное разрушение возбудителя гуморальными факторами защиты (активными белками сыворотки крови).

- Внутриклеточная нейтрализация (фагоцитоз) (поглощение инфицированных клеток нейтрофилами и макрофагами с дальнейшим ферментативным разрушением структуры).

Внутриклеточное уничтожение микробных клеток происходит в внутри фагоцитов. Процесс поглощения возбудителя с дальнейшим ферментативным разрушением его структуры называют фагоцитозом. Этот процесс осуществляют два вида фагоцитов: нейтрофилы и макрофаги. Фагоцитоз является довольно надежным механизмом защиты организма от инфекционных агентов, но «включение» этой системы возможно только при условии сближения фагоцита и микроорганизма, сцепления микроорганизма с поверхностью фагоцита и активации мембраны фагоцита, которая приводит к поглощению микроорганизма. Микробные клетки обычно погибают в фагоцитах в течение нескольких минут.

Внеклеточные механизмы защиты реализуются несколькими путями:

- Система белков комплемента является важнейшим фактором защиты среди циркулирующих белков крови. Этот комплекс в процессе ряда каскадных реакций приобретает способность «продырявливать» клеточную мембрану бактерий и тем самым убивать чужеродные клетки.

- Другие белки сыворотки крови – лизины, убивающие в основном гаммаположительные бактерии, также относятся к гуморальным факторам защиты. Однако активны лизины только в присутствии достаточного количества ионов кальция.

- Естественные антитела всегда имеются в сыворотке крови независимо от проникновения в организм чужеродных микробов. Эти антитела, реагируя с различными микроорганизмами, вызывают нейтрализацию их токсинов.

- Интерфероны производятся лейкоцитами и макрофагами в ответ на воздействие вирусов (а также некоторых простейших, бактерий и риккетсий). Интерфероны – антивирусные агенты широкого спектра действия. Синтезируемый интерферон выделяется в межклеточное пространство, где связывается с рецепторами соседних клеток. Это стимулирует синтез белков, которые блокируют размножение вирусов.

- Внеклеточное разрушение возбудителя может происходить под действием более 60 активных белков, входящих в гранулы лейкоцитов. Активные белки в процессе дегрануляции высвобождаются во внешние ткани из гранул лейкоцитов. Эффект дегрануляции наиболее интенсивно развивается при реакции на крупные чужеродные объекты (гельминты, простейшие), когда фагоцит не способен поглотить этот объект.

Клеточные и гуморальные факторы активно дополняют друг друга.

Специфическая иммунная защита (иммунный ответ на конкретный возбудитель)

За реакциями воспаления, если они не смогли нейтрализовать возбудителей, развивается более специализированная линия обороны – иммунный ответ, который последовательно запускает многоуровневую иммунную реакцию на возбудителя. Развитие специфических иммунных реакций требует взаимодействия практически всех видов клеток иммунной системы.

На первом этапе иммунного ответа захваченный в процессе фагоцитоза возбудитель перерабатывается макрофагом и в иммуногенной форме выводится его антиген на поверхность (презентация антигена). Особая роль в дальнейшем принадлежит активации Т-хелперов, которая происходит при распознавании Т-хелпером соответствующего антигенного комплекса на поверхности макрофага (антигенпрезентирующей клетки). В результате данного контакта Т-хелперы начинают делиться и после нескольких делений разделяются на две популяции. Одна активизирует развитие гуморального иммунного ответа (выработку иммуноглобулинов и антител), а другая популяция является необходимым компонентом в активации клеточного иммунитета (цитотоксические Т-лимфоциты).

В дальнейшем цитотоксические Т-лимфоциты постоянно циркулируют по всему организму, чему способствует срок их жизни (месяцы и годы). Благодаря постоянной циркуляции лимфоциты удивительно быстро появляются в «горячих точках», осуществляя разрушение клеток, инфицированных вирусами.

Гуморальный иммунный ответ обеспечивается иммуноглобулинами или антителами, производимыми В-лимфоцитами. Продвигаясь по кровяному или лимфатическому руслу, антитела поражают чужеродные вещества на любой дистанции от лимфоцита. За счет гуморального иммунного ответа происходит уничтожение самих возбудителей и нейтрализация их токсинов, находящихся в межклеточном пространстве и на слизистых. Специфическая нейтрализация осуществляется за счет присоединения антител к антигенам с образованием растворимых и нерастворимых циркулирующих комплексов (ЦИК), которые активируют защитную систему белков комплемента, повышают фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов, усиливают специфическое цитотоксическое действие Т-лимфоцитов (то есть повышается активность естественных киллеров).

Установлен ряд закономерностей динамики накопления антител после первого и повторного внедрения антигена. Первый пик концентрации антител появляется через несколько дней (скрытый период иммунного ответа) и обусловлен усиленным синтезом главным образом иммуноглобулина М (IgM). После второго внедрения того же антигена амплитуда ответа больше, он продолжается дольше и обусловлен возрастанием преимущественно синтеза иммуноглобулина G (IgG). Формирование стойкого иммунитета к возбудителям связано с образованием антител иммуноглобулина класса G.

Источник

Иммунитет

Иммунная система осуществляет защиту организма от инфекционных и неинфекционных чужеродных агентов. При появлении и накоплении в организме клеток, отличающихся генетически, запускается каскад иммунных реакций и формируется иммунный ответ.

Основное назначение иммунной системы — это обезвреживание потенциально опасного антигена и формирование резистентности к нему.

Строение

Иммунная система состоит из совокупности лимфоидных органов и тканей, суммарная масса которых составляет 2% от массы тела и которые разрознены между собой в анатомическом смысле. Однако благодаря наличию медиаторов, сигнальных молекул и клеток, способных к миграции в различные органы и ткани, иммунная система представляет четко организованную структуру в функциональном смысле.

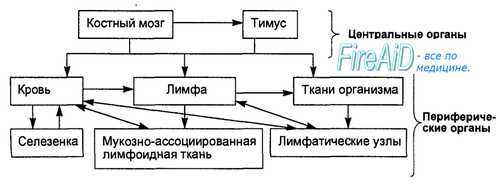

Иммунная система включает центральные и периферические органы. К центральным относят тимус и костный мозг. В этих органах начинается созревание зрелых лимфоцитов.

Периферические органы объединяют селезенку, лимфатические узлы и лимфоидную ткань, печень, кровь, лимфу. Наиболее известными структурами являются миндалины и пейеровы бляшки.

Лимфоциты — основные функциональные клетки иммунной системы. Они образуются в костном мозге, а затем проходят созревание. В зависимости от того, в каком органе лимфоциты проходят созревание, они подразделяются на две гетерогенные популяции: Т-лимфоциты (тимус) и В-лимфоциты (лимфоузлы). Т-лимфоциты ответственны за клеточный иммунитет, В-лимфоциты отвечают за гуморальный. В-лимфоциты являются предшественниками антителообразующих клеток.

Принципы взаимодействия

В основе иммунных реакций лежат механизмы распознавания и разрушения чужеродные агентов, поступивших из вне или образовавшихся внутри организма. Механизмы представлены факторами специфической и неспецифической защиты. Первыми включаются звенья неспецифической защиты, которые включают:

- механические барьеры (кожа, мерцательный эпителий и слизь дыхательной системы и т.д);

- физико-химические барьеры (рН, пищеварительные ферменты);

- иммуннобиологические барьеры: система комплемента, интерферон, фагоцитарно-активные клетки, естественные киллеры и др.

Факторы специфической защиты включаются, как вторая линия защиты. Они объединяют реакции антителообразования, иммунного фагоцитоза, гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, реакции иммунологической толерантности и памяти.

Благодаря существованию механизма «иммунологической памяти», иммунный ответ при повторном взаимодействии с теми же антигенами возникает в более короткие сроки и имеет более яркое выражение. Индукция иммунитета является благоприятным исходом иммунных реакций и ведет к восстановлению гомеостаза организма.

Виды иммунитета

Состояние иммунитета обеспечивают наследуемые и индивидуально формируемые механизмы.

К первому относится невосприимчивость человека или определенных видов животных к возбудителям некоторых инфекционных болезней. Например, люди невосприимчивы к возбудителю чумы собак, многие животные — к вирусу кори, гонококку и т.д. Устойчивость к соответствующей инфекции наследуется, как видовой признак, и проявляется у всех представителей данного вида. Это врожденный иммунитет или видовой.

Приобретенный иммунитет формируется в течение всей жизни индивидуума. Примером естественного приобретенного иммунитета является невосприимчивость к инфекции после перенесенного заболевания. Так называемый постинфекционный иммунитет. Например, ветряная оспа.

Приобретенный иммунитет может быть активным и пассивным. Активно приобретенный иммунитет возникает в результате перенесенного инфекционного заболевания или введения в организм вакцины. Пассивно приобретенный иммунитет формируется при передаче антител от матери к плоду или может быть искусственно создан путем парентерального введения в организм готовых иммунореагентов. К ним относят специфические иммуноглобулины, иммунные сыворотки и лимфоциты, способные защитить организм от антигенов.

Иммунитет может быть генерализованным и местным. При местном иммунитете происходит защита покровов организма, которые контактируют с внешней средой: слизистые оболочки мочеполовых органов, желудочно-кишечного тракта и т.д.

Существует несколько видов иммунитета в зависимости от свойств антигенов:

- противобактериальный;

- противовирусный;

- противоопухолевый;

- трансплантационный иммунитет;

- противопаразитарный;

- антитоксический и т.д.

Иммунную реакцию против собственных антигенов называют аутоиммунной.

Каждый из иммунитетов имеет свои особенности течения.

Иммунный статус

Характеристику состояния иммунной системы организма, выраженную количественными и качественными показателями ее компонентов, называют иммунным статусом. Определение иммунного статуса проводят с целью правильной постановки диагноза заболевания, прогнозирования его течения и выбора метода лечения.

Источник

Способы специфического ответа организма

Во внутренней среде организма присутствуют клетки и молекулы, которые обеспечивают защитную функцию (иммунитет). Часть из них относятся к факторам врожденного иммунитета, т. е. присутствуют в организме еще до встречи с каким-либо болезнетворным микроорганизмом или чужеродной молекулой. К таким факторам защиты относятся фагоцитирующие клетки крови и тканей, а также большие гранулярные лимфоциты, получившие название «натуральные (естественные) киллеры». Врожденными факторами защиты организма являются также молекулы, продуцируемые и секретируемые вышеназванными клетками, а также лимфоцитами, стромальными и другими клетками. К таким молекулам относятся: белки системы комплемента, медиаторы межклеточного взаимодействия — цитокины и др. Белки системы комплемента продуцируются постоянно и циркулируют в крови, большинство цитокинов начинают продуцироваться и секре-тироваться клетками только в ответ на сигнал активации (например, на контакт с микроорганизмом).

Более эффективным способом защиты внутренней среды организма от проникающих в нее чужеродных агентов (антигенов) является специфический иммунный ответ, в результате которого организм приобретает дополнительные защитные механизмы: активированные клетки и продуцируемые ими молекулы. Защитное действие этих механизмов строго избирательно (специфично) в отношении того конкретного антигена (например, патогенного микроорганизма), контакт с которым вызвал иммунный ответ. Специфический иммунный ответ является функцией клеток и органов иммунной системы.

Главными клетками иммунной системы являются Т- и В-лимфоциты, которые рециркулируют в системе кровотока и лимфотока, постоянно перемещаясь из одних органов иммунной системы в другие, обладают способностью выходить в ткани для выполнения защитных функций (рис. 8.1).

В защитных реакциях специфического иммунитета кроме Т- и В-лим-фоцитов участвуют фагоцитирующие клетки (гранулоциты, моноциты, макрофаги), «естественные киллеры, тучные клетки, эндотелиальные и эпителиальные клетки, которые играют роль вспомогательных, взаимодействуя с Т- и В-лимфоцитами.

Источник