Милли Фирка

Аральское море – пути решения проблемы

Post navigation

14.04.2009 06.12.2017

Аральское море – пути решения проблемы

Аральский кризис — это наиболее яркий пример экологической проблемы с серьезными социально-экономическими последствиями, с которой прямо или косвенно связаны все государства Центральной Азии. В свете проблем с Аралом, существует очень тонкая грань между политикой и экологией, и чего больше, сказать трудно.

Зависимость развития цивилизации Центральной Азии от водных ресурсов прослеживается с незапамятных времен. Вода, орошение всегда были основой жизни, развитием всего живого, главным лимитирующим компонентом всей природной среды региона. Начало активного орошаемого земледелия в регионе прослеживается с VI-VII веков до н.э. и совпадает с наивысшим расцветом древнейшей цивилизации, где орошение являлось основным решающим фактором исторического и социально-экономического развития. С развитием земледелия на естественные периоды колебания моря начинают заметно влиять и антропогенный фактор, изменяющий стоки рек Сырдарьи и Амударьи. Особенно заметно это отражается в настоящее время.

К началу XX века в регионе проживало около 7-8 млн. человек. Орошаемые земли составляли около 3,5 млн. га и были оснащены оросительной сетью различного уровня совершенства. Все это являлось основой экономической базы общества. В настоящее время население региона превысило 36 млн. человек. Орошаемые площади возросли практически в 2 раза — до 7,5-7,9 млн. га.

Главная причина снижения уровня моря лежит на поверхности и заключается в осознанном изъятии из притоков Аральского моря — Амударьи и Сырдарьи водных ресурсов для орошения ранее безводных степных просторов. Так, в 1913 году общая площадь орошаемых земель бассейна Аральского моря составляла 3 246 тыс. га, в 1965 — 5 129 тыс. га, в 1985 — 6 895 тыс. га, в том числе Кыргызстан — 5% к общему количеству орошаемых земель. Кроме того, население региона увеличилось с 14 млн. в 1960 году до 36 млн. человек в 1995 году, т.е. в 2,6 раза.

До 1960 года отбор воды на все нужды региона не превышал 63 км3, что позволяло сохранять стабильный водный баланс Арала. К середине 80 — х годов суммарный водозабор на нужды народного хозяйства, испарение и фильтрацию с поверхности водохранилищ, использование воды Афганистаном и Ираном составил порядка 95,0 км3. Суммарный водозабор Кыргызстана по этим рекам не превышает 4 км3 в год или 4% к общему количеству.

За последние 8-10 лет наблюдается тенденция к снижению водозабора, примерно на 10%, всеми республиками бассейна Аральского моря, кроме Республики Узбекистан.

Для стабилизации уровня на современном уровне необходим, по заключению экспертов, ежегодный приток воды объемом 35 км3 против фактического 15 км3.

Возникают естественные вопросы: где взять необходимый объём воды и как его довести до Аральского моря? Ведь пропускная способность русел рек в нижнем течении очень низка. Так, русло Сырдарьи не способно пропустить сбросы из Токтогульского водохранилища, если последнее работает в зимнем режиме.

В свое время в Сводной программе и структуре разработки Схемы комплексного использования и охраны водных и земельных ресурсов бассейна Аральского моря, выделено три основных направления решения проблемы водообеспечения потребителей бассейна Аральского моря, одним из которых является переброска части стока сибирских рек в бассейн Аральского моря.

В начале 80-ых годов было составлено «Союзгипроводхозом», рассмотрено и утверждено Госпланом СССР «ТЭО переброски части стока сибирских рек в районы Западной Сибири, Южного Урала, Казахстана и Средней Азии» (1984 г.), на основе которого в 1985 году была начата разработка проекта I очереди канала Сибирь — Средняя Азия (КССА).

Концепции развития орошаемого земледелия в регионе, положенные в основу всех этих работ, определялись рядом документов — это продовольственная программа и программа развития мелиорации. Основными направлениями экономического и социального развития и др. Этими директивными документами предусматривалось увеличение к 2000 году площади орошаемых земель в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи до 9,4 млн. га. Или на 1,1 млн. га больше, чем оросительная способность местных водных источников на уровень их полного исчерпания.

Достижение такого уровня развития орошаемых площадей возможно только при привлечении, начиная с 1995-2000 г.г. части стока сибирских рек. Других приемлемых альтернативных решений проблемы водообеспечения региона на современном уровне знаний не существует.

По одному из вариантов переброски годовой объем водозабора I очереди из рек Обь и Иртыш для районов Западной Сибири, Урала, Казахстана и Средней Азии принят в размере 27,2 км3. Из которых предполагалось использовать на территории РСФСР — 4,9 км3, в северной части Казахской ССР — 3,3 км3. В бассейны рек Амударьи и Сырдарьи, с учетом потерь на испарение и фильтрацию в северной части трассы канала, поступит 17,6 км3.

Объемы сибирской воды подлежащей распределению и использованию в республиках Средней Азии и Южном Казахстане, составляли порядка 16,4 км3. Этот сток должен был поступать в нижние течения рек Амударья и Сырдарья.

Однако в августе 1986 года вышло известное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 978 «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек», в соответствии с которым все работы по каналу Сибирь — Средняя Азия были прекращены.

Хоть это радует, что очередную глупость остановили! Лучше поздно, чем никогда.

Что же касается климатических изменений, то здесь дело обстоит нисколько не лучше, чем с самим Аралом.

Характерная особенность климата Приаралья — резкая континентальность. В последние 5-10 лет за счет процесса высыхания Арала отмечается заметное изменение климатических условий Приаралья. Ранее Арал выступал в роли своеобразного регулятора, смягчая холодные ветры, приходившие осенью и зимой из Сибири, и уменьшая, словно огромный кондиционер, силу жары в летние месяцы. С ужесточением климата лето в регионе стало более сухим и коротким, зимы — длинными и холодными. Вегетативный сезон сократился до 170 дней. Продуктивность пастбищ уменьшилась наполовину, а гибель пойменной растительности снизила продуктивность поймы в 10 раз. На прибрежных территориях Аральского моря атмосферные осадки сократились в несколько раз.

Так что, климатические изменения определили условия, при которых земледелие без орошения невозможно. Высыхание Арала вызвало к жизни процесс двойного опустынивания. Один обусловлен появлением осушенного дна моря, второй — искусственным заболачиванием орошаемых земель. В результате в центре пояса великих пустынь образовалась еще одна новая пустыня «Аралкум», опасность которой заключается в том, что она представляет собой сплошной солончак, состоящий из мелкодисперсных морских отложений и остатков минеральных отложений, вымытых с орошаемых полей.

Следствием этого является интенсивное накопление солей в почве, что влечет за собой необходимость затрат воды не только для полива растений, но и для проведения промывок земель. Наступил качественно новый этап воздействия опустынивания на процессы деградации экосистемы Приаралья, региональный и глобальный климат, горные стокообразующие системы и на водно-солевой режим зоны земледелия.

Морское дно бывшее в естественном состоянии своеобразной опреснительной фабрикой обширного водосборного бассейна за счет жизнедеятельности богатого гидробиоценоза моря, теперь действует как искусственный антропогенный вулкан, выбрасывая в атмосферу огромные массы солей и тонкодисперсной пыли. Эффект загрязнения усиливается за счет того, что Аральское море расположено на трассе мощного струйного течения воздуха с запада на восток. Это способствует выносу аэрозолей в высокие слои и быстрому их распространению в атмосфере Земли.

Каковы бы ни были положительные и отрицательные стороны прошлого, Правительства Узбекистана, Туркменистана и Казахстана не склонны возвращаться к ситуации до 1960 г. Спасение Аральского моря, которое первоначально было признано Правительствами конечной целью, теперь таковой не является, ее выполнение означало бы значительное сокращение орошения, что неприемлемо с социальной и политической точки зрения.

В соответствии с ключевыми документами международного права, в том числе конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992) и о праве несудоходных видов использования международных водотоков (1997), которая определяет основные принципы использования трансграничных рек, предусматривается, что все государства водотока практикуют использование в рамках границ своей соответствующей территории трансграничного водотока в разумным и справедливым образом.

Да, международные конвенции есть, только выполнять их особо никто не спешил, да и сегодня не торопятся!

Надо смотреть правде в глаза. Восстановление всего Аральского моря невозможно! Для этого потребовалось бы в четыре раза увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним показателем 13 км3. Единственным возможным средством могло бы стать сокращение орошения полей, на что уходит 92% забора воды. Однако четыре из пяти прежних советских республик в бассейне Аральского моря (за исключением Казахстана) намерены увеличить объемы полива сельхозугодий — в основном, чтобы прокормить растущее население. Хотя еще в 1994 г. главы государств пяти стран бассейна — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли Программу бассейна Аральского моря (ПБАМ), направленную на решение этих насущных проблем, а международное сообщество доноров согласилось ее финансировать.

В данной ситуации помог бы переход на менее влаголюбивые культуры, например замена хлопчатника озимой пшеницей, однако две главные водопотребляющие страны региона — Узбекистан и Туркменистан — намерены продолжать выращивать именно хлопок для продажи за рубеж. Можно было бы также значительно усовершенствовать существующие оросительные каналы: многие из них представляют собой обыкновенные траншеи, через стенки которых просачивается и уходит в песок огромное количество воды. Модернизация всей системы орошения помогла бы ежегодно сберегать порядка 12 км3 воды, однако обошлась бы в $16 млрд. Пока что у стран бассейна Азовского моря нет на это ни денег, ни политической воли.

Печальную судьбу Арала начинают повторять другие крупные водоемы мира — в первую очередь озеро Чад в Центральной Африке и озеро Солтон-Си на юге американского штата Калифорния.

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, 2005-2015 годы были объявлены в качестве Международного десятилетия действий «Вода для жизни», может быть, печальный опыт, связанный с потерей, а затем с частичным восстановлением Аральского моря, может пойти всем на пользу?!

Eлена ЕСИНА, Генеральный директор Центра системных исследований, эколог, член Высшего экологического совета при Комитете природопользования, природных ресурсов и экологии ГД ФС РФ, кандидат экономических наук

Источник

Есть ли шанс спасти Аральское море?

Repost разбирается в сущности проблемы Арала и способах ее решения.

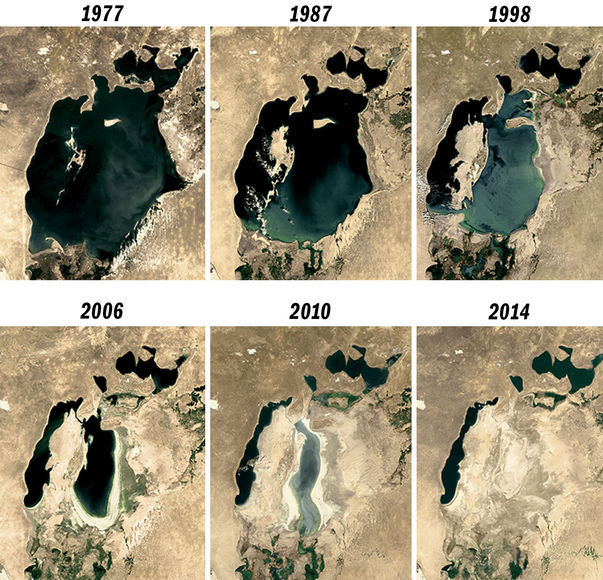

Проблема Аральского моря уже многие годы беспокоит мировую общественность, и она по сей день остается актуальной. В связи с тем, что эта катастрофа носит глобальный характер, важно осознавать ее масштабы.

Постановлением Правительства утверждена Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годы. Стратегия предусматривает реализацию различных задач, одна из которых облесение осушенного дна Аральского моря с доведением площади лесов до 1,2 миллиона гектар.

Из-за расточительного использования водных ресурсов, включая площади сельскохозяйственного назначения и выращивания определенных культур, возникла проблема высыхания Аральского моря. К тому же, в Центрально-Азиатском регионе ранее выращивалось большое количество хлопчатника, который является влагоемким растением. Хотя до начала обмеления Арала с 60-х годов двадцатого века, оно было четвертым по величине озером в мире.

На территории Аральского моря, которое было в 60-е годы прошлого столетия, объем воды составлял более одной тысячи 83 кубокилометров. Область уреза воды Арала достигала почти 69 тысяч кв. км, в море должно было поступать не менее 60 кубокилометрводы, — отметил депутат законодательной палаты от экологического движения Узбекистана, член комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды и заместитель руководителя экологической партии Узбекистана Сергей Самойлов.

По его словам ранее, при тех климатических условиях, с поверхности воды Приаралья испарялось до 60 куб. км воды и для сохранения этого уровня в него должны были поступать стоки не менее 50-55 куб. км воды, которые при помощи осадков восстанавливали природный баланс.

В Приаралье биоразнообразие отличалось особой значимостью. Существовало 638 видов высших растений, 38 видов рыб, а численность сайгаков достигала одного миллиона голов. Площади тугайных лесов вдоль Амударьи исчезли на 90 процентов.

Для всех животных той территории эти леса были средой обитания, и исчезновение данной среды повлекло за собой и вымирание всех животных. В связи с этим, немаловажным является вопрос восстановления растительного покрова и возвращение биологического разнообразия, которое было ранее.

По рассказу Сергея Самойлова, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2010 году прибыл в зону Приаралья, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в регионе. Во время изучения территории команда попала в солевую бурю, после чего Пан Ги Мун был удивлен происходящими природными катаклизмами на той территории.

Почему это происходит?

Как подчеркнул эксперт, в наших климатических особенностях с большой испаряемостью и повышенной температурой, потеря воды происходила при ее подаче, так как внутренняя сеть оросительных полей была земляного исполнения, то есть в виде обычных арыков. Эти потери составляли более 30 процентов, так как вода не только испарялась, но и шла ее потеря за счет фильтрации в грунт через всю оросительную сеть. К тому же, из двух мощных водотоков Амударьи и Сырдарьи уже в верховьях и среднем течении брали воду на орошение и соседние страны, что привело к началу усыхания.

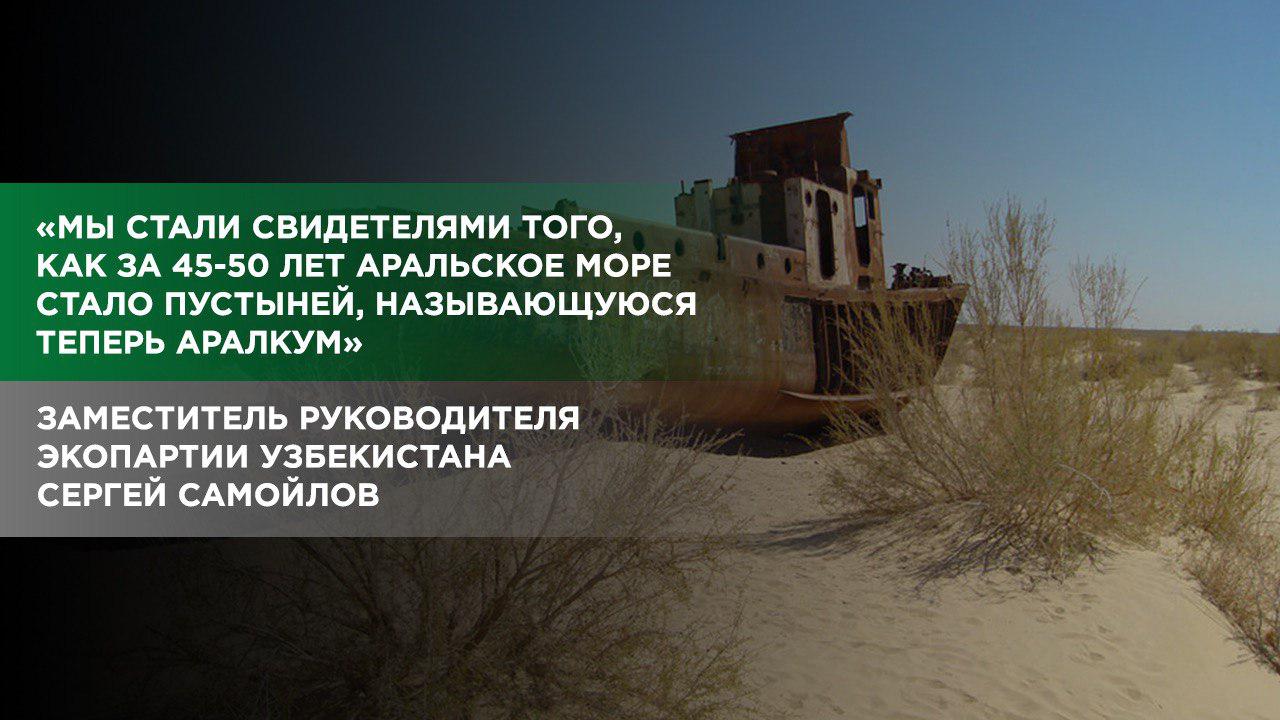

Мы стали свидетелями того, как за 45-50 лет Аральское море стало пустыней, называющуюся теперь Аралкум. Ее площадь составляет более пяти миллионов гектар. С учетом климатических изменений, экологическая катастрофа Арала ощущается не только на территории Центрально-Азиатского региона, но и во всех других странах. Сейчас это влияние проявляется еще жестче, — отметил собеседник.

Если ранее в зоне Приаралья периодичность бурь была три-четыре раза в году, говорит Сергей Самойлов, то постепенно периодичность стала раз в три месяца и далее еще чаще. Солевые песчаные бури, особенно в период потепления, поднимают сотни миллионов тонн песка и ядовитых солей со дна осушенного Арала и переносят их на расстояние сотен километров.

Соли, характерные для Аральского моря нашли даже на ледниках Памира и в Северно-ледовитом океане. Они формируются в облаках и предносятся на большие расстояния. Данная соль содержит множество химических веществ, ионы тяжелых металлов, остатки химических средств защиты растений и минеральных удобрений, использованные при обработке сельхоз полей. Эти вредные вещества попадали через коллекторно-дренажные истоки основных рек, — рассказал он.

В Сети, как заметил эксперт, можно было увидеть информацию о том, что в районе Приаралья прошли цветные дожди. Это означает, что в этих осадках пыли было больше чем воды. Даже в Ташкенте можно было заметить, что все зонты и одежда были в песке и желтых пятнах.

Фото со спутника: Аральское море 2019 г.

По словам Самойлова, сейчас ведется большая работа в Казахстане по северной части Аральского моря. По каналу реки Сырдарья была проведена очистка и углубление русла, чтобы можно было формировать воду, не только за счет притоков по реке, но и коллекторно-дренажных вод.

Благодаря сделанной работе, северная часть Арала постепенно начинает заполняться водой. В южной части имеются большие сложности, так как помимо Узбекистана, вода из Амударьи отводится Туркменистану для сельскохозяйственных нужд, питьевого и промышленного назначения, а также Афганистану, который также предусматривает развитие сельского хозяйства, — подчеркнул он.

Кто и что делает?

При Международном фонде спасения Арала, созданном в 1993 году, были образованы две комиссии: Международная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) и Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК). Направленность этих комиссий состояла в обеспечении экологической безопасности региона, устойчивого развития. МКВК была направлена на то, чтобы распределять равномерно водные ресурсы между странами Центральной Азии.

Большую работу данные организации проводили на территории Узбекистана по снижению водопотребления на один гектар поливных земель и по улучшению структуры посевной площади с использование менее влагоемких сельхоз растений. Вся эта работа началась после Независимости республики, — говорит эксперт.

Как он рассказал, по программам бассейна Аральского моря в результате их реализации было выполнено 350 проектов, общая сумма которых составила более трех миллиардов долларов. Если ранее посев хлопчатника в стране занимал 80 процентов территории орошаемых земель, то сейчас это менее 30 процентов. Более шести миллионов тонн хлопока собиралось в советские годы, но сейчас эта цифра составляет 3,5 миллиона тонн сырья. Сокращение полей на посев хлопчатника способствовало уменьшению подачи воды туда. В структуре посевных площадей увеличились зерновые, овощные и другие сельхоз культуры, менее влагоемкие, и страна благодаря этому приобрела зерновую независимость.

Ведется большая работа не только по снижению количества потребляемой воды, но и по улучшению мелиоративного состояния земель. Многие каналы уже бетонируются; оросительные каналы своевременно очищаются; проводится планировка орошаемых земель, чтобы была меньше потеря воды; устанавливается множество лотковых сетей, то есть минимизируется потеря воды, так как в лотках она испаряется меньше и не уходит в землю, — подчеркнул Сергей Самойлов.

По его словам, к примеру, в канале Анхор около 30 куб. метров в секунду идет попуск воды, которого хватает для обеспечения самоочищения русла, но при условии сохранения его водоохраной зоны. В то время как все русло канала Салар не было защищено, оно постепенно заилилось. На данный момент проводится расчистка русла и благоустройство берегов, часть которых была забетонирована. Благодаря проделанной работе, сократилась потеря фильтрации воды и восстановилось самоочищение.

Как пояснил Самойлов, правительством было принято решение создания ветландов (водно-болотные угодья, небольшие озера – Примен редк.), чтобы сохранить экосистему на локальных участках, создать вокруг них благоприятные условия для проживания населения, особенно в Муйнаке, где можно увидеть кладбище кораблей. Условия для проживания в Приаралье неблагоприятны и ветланды необходимы для восстановления экосистемы, обеспечения занятости населения, разведения рыбы и скота. Чтобы обеспечить людей качественной питьевой водой, были проведены отдельные водоводы от Амударьи через Нукус до Муйнака, и до сих пор эта работа продолжается.

Также проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры, которые предусматривают дополнительные дороги до Муйнака. По обеим сторонам дорог сажается саксаул, что не только поспособствует восстановлению экосистемы, но и приостановит перенос песка на дорогу. Даже по другим областям страны идут такого рода лесопосадки, — подчеркнул эксперт.

По его словам, недавно по инициативе активистов Экопартии прошло мероприятие под девизом «Помощь Аралу», в частности, по сбору семян саксаула в Бухарской, Навоийской и Хорезмской областях. Экологическая партия Узбекистана провела данную акцию, где было собрано и передано около 400 кг семян саксаула, которые привезли в Муйнак и на высушенной территории Арала заложили их в феврале-марте месяце. В рамках экологического хашара на местах приняли участие более 150 тысяч активистов Экологического движения Узбекистана.

Процесс облесения

Сергей Самойлов объяснил, что посадка вокруг Арала начала проводиться еще в 1994-1995 годы, и уже тогда предусматривалось облесение. Лесопосадка велась по выращиванию саксаула, черкеса, кандыма и других, в том числе кормовых, то есть тех видов растений, которые являются менее влагоемкими и могут расти при тех условиях. Эти растения являются не только солеустойчивыми растениями, но они своей корневой системой закрепляют пески, на дне осушенного моря. Без этих растений те ветра, которые ранее дули, сразу бы поднимали всю пыль и песок в регионе.

Большие работы были сделаны не только за счет средств Узбекистана, но и помогали ПРООН, Германское общество по техническому сотрудничеству (ГТЦ), другие международные и финансовые институты. Для недопущения соли и пыле переноса, проводилась не только лесопосадка, но и устанавливались специальные щиты из камыша, для сдерживания движения песка, — сказал собеседник.

Как пояснил эксперт, за 2010-2014 годы было посажено 3,5 миллиона гектар различных растений. Благодаря самовосстановлению, посаженные растения развивались. К примеру, саксаул и другие растения дают семена, которые распространяются дальше. Если бы не стали заниматься лесопосадкой, то площади засушенных районов увеличились бы и ситуация с катаклизмами была бы жестче.

Сложно сказать, что на всей территории Аралкума в пять миллионов гектар можно завершить облесение. Эта проблема поднималась президентом страны на международных мероприятиях высокого уровня. Объявление территории Приаралья зоной экологических инноваций и технологий говорит о том, что мы готовы восстановить благоприятную среду и сейчас необходимо проводить экологические мероприятия и внедрять новые технологии. Данные технологии предусматривают мероприятия по замене химических средств защиты растений на биологические, а вместо минерально-химических удобрений использовать органические, — говорит он.

По словам Самойлова, ранее использованные вредные химикаты накапливались в почве, в водных ресурсах и подземной среде. Сейчас идет чистка этих веществ и с декабря 2018 года 700 тысяч гектар территории Приаралья были засажены защитными насаждениями. К тому же, местами создаются озера из русла Амударьи, где перелетные птицы уже остаются на зимовку.

Вода в Арале постепенно будет наполняться и чтобы ситуация не ухудшилась, на сегодня проводятся мероприятия по созданию ветландов. Облесение будет способствовать тому, что на той территории будет происходить закрепление песков и сохранение большей влаги. Растения будут средой для дикого животного мира, что приведет к восстанавливалению экосистемы в целом, — подчеркнул эксперт.

Недавно обнаруженная вода

Не так давно из подземных источников на территории Арала обнаружили воду из пробуренной подземной скважины. Жители Приаралья очень обрадовались такой бесценной находке, наш эксперт прояснил данную ситуацию.

Хочу разочаровать многих, так как эта вода начала снова уходить в песок. Она находилась на бывшем дне Аральского моря, где на определенной глубине еще осталась вода. Ранее дно пропитывалось водой, которая шла под землю, и подземными водами, как и в любой реке или водоеме, была фильтрация и инфильтрация – обмен водой. Когда воды не осталось наверху, то чаша опустошалась и образовалось осушенное дно, но вода под землей имеется и ее необходимо рационально использовать, не причиняя вреда сложившейся экосистеме, — отметил Сергей Самойлов.

По его словам, данную воду нельзя использовать сразу для полива из-за большого содержания солей. Если брать воду из этой скважины, то нужно обустроить саму скважину, установить систему очистки и уже после использовать. Такая возможность существует, для этого необходимо установить специальные приборы учета, где производится опреснение воды, ее очистка и которую можно потом использовать в пищевых целях.

Касательно будущего Аральского моря, эксперт подчеркнул, что если все предусмотренные мероприятия будут реализованы, то это приведет к улучшению экологической ситуации. Завтра, послезавтра ждать результатов не стоит и все зависит также от вовлеченности населения, особенно молодежи. Но в ближайшие пять лет есть возможность увидеть итоги сделанных работ.

Автор: Ригина Маджитова

Получайте новые статьи первыми в Телеграм-канале @RepostUZ.

Источник