НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРМОЗОВ

Эффективность тормозных средств является одним из важнейших условий, определяющих возможность повышения веса и скорости движения поездов, пропускной и провозной способности железных дорог. От свойств и состояния тормозного оборудования подвижного состава в значительной степени зависит безопасность движения.

Последствия неэффективных тормозов

Назначение тормозов

В процессе движения поезда на него действуют силы, различные по своему характеру и направлению. Различают силы внешние (например, сила сопротивления движению от уклона) и внутренние (например, сила трения в моторно-осевых подшипниках). Внешние силы можно разделить на управляемые (сила тяги) и неуправляемые (силы сопротивления движению). В зависимости от соотношения управляемых и неуправляемых сил, поезд может двигаться ускоренно, замедленно или с равномерной скоростью.

Сила тяги — внешняя движущая сила, которая создается тяговыми электродвигателями локомотива во взаимодействии с рельсами. Она приложена к ободу колес в направлении движения. Для остановки поезда необходимо исключить действие силы тяги, т. е. отключить тяговые двигатели локомотива. Однако поезд продолжит движение по инерции за счет накопленной кинетической энергии и до полной остановки пройдет значительное расстояние. Чтобы обеспечить остановку поезда в требуемом месте или снижение скорости движения на определенном участке следования, необходимо искусственно увеличить силы сопротивления движению.

Устройства, применяемые в поездах для создания искусственного сопротивления движению, называются тормозами, а силы, создающие искусственное сопротивление движению, — тормозными силами.

Тормозные силы и силы сопротивления движению гасят кинетическую энергию движущегося поезда.

Способы создания замедления движения

Различают фрикционный, реверсивный и электромагнитный способы создания замедления движения.

Фрикционный способ. При этом способе сопротивление движению создается вследствие трения тормозных колодок (или специальных накладок) о поверхность катания колес подвижного состава (или дисков). В этом случае кинетическая энергия поезда преобразуется в теплоту, нагревающую трущиеся детали и рассеиваемую в окружающую среду.

Колодочный (фрикционный) тормоз

Реверсивный способ. На локомотивах с электрической передачей осуществляется переключение тяговых электродвигателей в генераторный режим, что вызывает изменение направления электромагнитного момента электрической машины. Это торможение называется электродинамическим. Оно бывает рекуперативным или реостатным. В первом случае вырабатываемая электрическая энергия возвращается в контактную сеть, во втором — электрическая энергия поступает на специальные тормозные резисторы и превращается в теплоту, которая рассеивается в окружающую среду.

Реверсивный способ создания замедления движения применяется также на локомотивах с гидропередачей (гидродинамический тормоз) и на паровозах (контрпар).

Электромагнитный способ. При этом способе тормозная сила создается притяжением специальных тормозных башмаков с электромагнитами к рельсам. На подвижном составе применяются как электромагнитные рельсовые тормоза, так и тормоза с использованием вихревых токов. Особенность этого способа создания замедления заключается в том, что мощность тормоза ограничивается только значением допустимого замедления. Поэтому электромагнитный способ используют только при экстренном торможении.

Классификация тормозов

Тормоза классифицируют по способу создания тормозной силы, свойствам системы управления и назначению .

- По способу создания тормозной силы различают фрикционные тормоза (колодочные и дисковые) и динамические (электродинамические, гидродинамические и реверсивные).

- По свойствам системы управления различают тормоза автоматические (прямо- и непрямодействующие) и неавтоматические (прямодействующие).

Тормоза этих двух типов подразделяются на пневматические, электропневматические и электрические. Принципиальное отличие пневматического тормоза от электропневматического состоит только в способе управления: управление пневматическим тормозом осуществляется изменением давления сжатого воздуха в специальном воздухопроводе (тормозная магистраль), проложенном вдоль каждого локомотива и вагона, а управление электропневматическим тормозом осуществляется электрическим током. В качестве рабочего тела в обоих случаях используется энергия сжатого воздуха. Автоматические тормоза должны автоматически приходить в действие (затормаживать) при определенном темпе снижения давления в тормозной магистрали. Прямо- или непрямодействие автоматического тормоза определяется конструкцией воздухораспределителя. Прямодействующий автоматический тормоз — это тормоз грузовых вагонов, оборудованный воздухораспределителем

усл. № 483, который способен поддерживать установленное давление в тормозном цилиндре независимо от плотности последнего.

Непрямодействующий автоматический тормоз — это тормоз пассажирских вагонов, оборудованный воздухораспределителем усл. № 292, который не восполняет утечки сжатого воздуха из тормозного цилиндра.

Примером прямодействующего неавтоматического тормоза служит вспомогательный локомотивный тормоз. В случае приведения его в действие воздух из главных резервуаров поступает в тормозные цилиндры. - По назначению различают тормоза грузовые, пассажирские и скоростные . За характеристику их работы принимают время наполнения и опорожнения тормозного цилиндра.

Анимация (мультик) по схемам прямодействующего, нпрямодействующего

тормоза и ЭПТ

Отличное пособие по новому воздухораспределителю пассажирских вагонов № 242.

С анимацией и дикторским сопровождением

Источник

Способы создания тормозных сил

Аэродинамическое торможение осуществляется за счет увеличения воздушного сопротивления движению созданием дополнительной турбулентности потока воздуха, обтекающего движущий поезд. Это достигается изменением формы движущегося подвижного состава и увеличением площади его поперечного сечения. Для этого на крыше головного и хвостового вагонов размещают аэродинамические системы в виде лопастей, применяемые при экстренном торможении.

Реверсивный способ заключается в переключении двигателей на режим заднего хода: контрпар на паровозах и контрток на локомотивах с электрическим приводом.

Динамическое торможение осуществляется переводом тяговых двигателей в генераторный режим на локомотивах и МВПС с электрической передачей (принцип обратимости электрических машин)

, что вызывает изменение направления электромагнитного момента электрической машины. Чтобы преодолеть этот момент необходимо приложить кинетическую энергию движущегося поезда.

Магниторельсовый способ осуществляется прижатием тормозного башмака к рельсу, за счет чего создается сила трения башмака о рельс (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Магниторельсовый тормоз

1 — башмак с электромагнитами

Вихретоковый способосуществляется при взаимодействии электромагнитного поля, создаваемого электромагнитами тормозных башмаков и электромагнитного поля, возникающего вокруг рельсов при протекании в них тягового тока.

Фрикционный способ. Сила сопротивления движению создается вследствие трения тормозных колодок (специальных накладок) о поверхность катания колес подвижного состава (дисков). В этом случае кинетическая энергия поезда преобразуется в теплоту, нагревающую трущиеся детали и рассеиваемую в окружающую среду (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Колодочный и дисковый тормоза

1 — тормозная колодка 1 — тормозной диск, 2 — тормозная накладка

Классификация тормозов

На подвижном составе применяются пять типов тормозов: стояночные, пневматические, электропневматические, электрические, электромагнитные (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Схема классификации тормозов

Тормоза классифицируют по назначению, способу создания тормозной силы и свойствам системы управления.

По назначению различают тормоза грузовые, пассажирские и скоростные. За характеристику их работы принимают время наполнения и время выпуска воздуха из тормозного цилиндра.

По способу создания тормозной силы различают фрикционные тормоза (колодочные, дисковые, магниторельсовые) и динамические (электродинамические, реверсивные, вихретоковые, аэродинамические).

По свойствам системы управления различают тормоза автоматические (прямодействующие и непрямодействующие) и неавтоматические прямодействующие.

Эти тормоза подразделяются на пневматические и электропневматические. Принципиальное отличие пневматического тормоза от электропневматического состоит в способе управления: управление пневматическим тормозом осуществляется изменением давления сжатого воздуха в тормозной магистрали, проложенной вдоль локомотивов и вагонов, а управление электропневматическим тормозом осуществляется электрическим током, который приводит в действие пневматические приборы. В качестве рабочего тела в обоих тормозах используется энергия сжатого воздуха.

Автоматические тормоза при нарушении целостности тормозной магистрали или открытии крана экстренного торможения автоматически приходят в действие.

Прямодействие или непрямодействие автоматического тормоза определяется конструкцией воздухораспределителя. Прямодействующий автоматический тормоз (неистощимый) — тормоз грузового вагона, оборудованный воздухораспределителем № 483, который способен поддерживать установленное давление в тормозном цилиндре независимо от его плотности.

Непрямодействующий автоматический тормоз (истощимый) — тормоз пассажирского вагона, оборудованный воздухораспределителем № 292, который не восполняет утечки сжатого воздуха из тормозного цилиндра.

Неавтоматический прямодействующий тормоз применяется как вспомогательный тормоз локомотива. При торможении сжатый воздух из главных резервуаров через кран машиниста № 254 поступает в тормозные цилиндры. При нарушении целостности магистрали вспомогательного тормоза воздух не может попасть в тормозные цилиндры, а в режиме торможения воздух из тормозных цилиндров выходит в атмосферу.

Электропневматические тормоза (неавтоматические прямодействующие, пневматические тормоза с электрическим управлением) характеризуются лучший управляемостью, уменьшением продольных динамических усилий, возможностью значительно сократить время наполнения ТЦ и уменьшить тормозной путь.

Автоматические тормоза подразделяются на:

мягкие — при медленном (темп не более 0,3кгс/см 2 за 1мин) снижении давления в ТМ в действие не приходят. При быстром (0,1-0,2кгс/см 2 в 1с) темпе снижения давления с любого зарядного давления в ТМ приходят в действие. Полный бесступенчатый отпуск происходит после повышения давления в ТМ на 0,2-0,4кгс/см 2 (ВР № 292, 483 на равнинном режиме);

полужесткие— обладают теми же свойствами, что и мягкие, но для полного отпуска требуют восстановления давления в ТМ на 0,2-0,3 кгс/см 2 ниже зарядного. Позволяют производить ступенчатый отпуск (ВР № 483 на горном режиме);

жесткие — действуют только при определенном зарядном давлении; при снижении давления в магистрали ниже зарядного любым темпом приходят в действие (ВР № 388).

Источник

Способы создания тормозных сил.

Общие сведения о тормозах. Основы теории торможения.

1.1 Уравнение движения поезда.

В процессе движения поезда на него действуют силы, различные по своему характеру и направлению. Различают силы внешние (например, сила сопротивления движению от уклона) и внутренние (например, сила трения в моторно-осевых подшипниках). Внешние силы можно разделить на управляемые (сила тяги) и неуправляемые (силы сопротивления движению). В зависимости от соотношения управляемых и неуправляемых сил, поезд может двигаться ускоренно, замедленно или с равномерной скоростью.

Сила тяги – внешняя движущая сила, которая создается тяговыми электродвигателями локомотива во взаимодействии с рельсами. Она приложена к ободу колес в направлении движения. Для остановки поезда необходимо исключить действие силы тяги, т.е. отключить тяговые двигатели. Однако поезд продолжит движение по инерции за счет накопленной кинетической энергии и до полной остановки пройдет значительное расстояние. Чтобы обеспечить остановку поезда в требуемом месте или снижение скорости движения на определенном участке следования, необходимо искусственно увеличить силы сопротивления движению.

Устройства, применяемые в поездах для создания искусственного сопротивления движению, называются тормозами, а силы, создающие искусственное сопротивление движению, — тормозными силами.

Тормозные силы и силы сопротивления движению гасят кинетическую энергию движущегося поезда.

Представим поезд в виде точки М и силы, которые на него действуют.

| м |

| Fк |

| W |

| Вт |

где:

Fк – сила тяги локомотива;

W – силы сопротивления движению поезда;

Вт – тормозная сила.

Если поезд следует в режиме тяги, то на него действуют две силы. Это сила тяги локомотива Fк, которая придает поезду положительное ускорение и сила сопротивления движению, которая придает поезду отрицательное ускорение (Fк – W ).

При отключении силы тяги на поезд будет действовать только сила сопротивления движению поезда (W).

При торможении на поезд действуют также две силы. Первая – это сила сопротивления движению поезда и вторая тормозная сила (-W – Вт).

Тогда уравнение движения поезда запишется следующим образом:

Fп= Fк – W – Вт.

Сила тяги внешняя движущая сила, которая создается тяговыми электродвигателями локомотива при взаимодействии с рельсами. Она приложена в месте контакта колес с рельсами в направлении движения.

Для остановки поезда необходимо исключить действие силы тяги. Но поезд продолжит движение по инерции за счет накопленной кинетической энергии и до полной остановки пройдет значительное расстояние, так как силы сопротивления движению поезда значительно меньше его кинетической энергии. Чтобы обеспечить остановку поезда в требуемом месте или снижение скорости движения на определенную величину необходимо искусственно увеличить силы сопротивления движению.

По одному из законов механики (закон движения центра тяжести) остановить поезд или замедлить его движение можно только с помощью внешних по отношению к нему сил. Движущийся поезд взаимодействует с окружающей атмосферой и рельсами. Так как сопротивление атмосферного воздуха мало, при расчетах его не учитывают. Следовательно, силы, останавливающие поезд, возникают в точках касания колеса с рельсом.

Тормоз – комплект устройств на локомотиве и вагонах, при помощи которого создается искусственное сопротивление движению поезда для снижения скорости или полной остановки

Тормоза необходимы:

для остановки поезда в заданной длине тормозного пути;

для удержания состава и локомотива на стоянке;

для регулирования скорости движения.

Образование тормозной силы

Для торможения подвижного состава к нему должны быть приложены внешние силы, действующие против направления движения поезда.

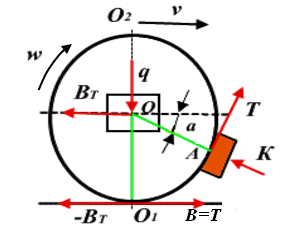

Катящееся колесная пара совершает сложное движение, состоящее из двух простых: прямолинейного движения вместе со всем поездом со скоростью υ и вращательного вокруг собственной оси О с угловой скоростьюw. Вращательное движение обусловлено сцеплением колес с рельсами в точке их контакта О1. Это сцепление происходит под действием вертикальной нагрузкиq.

Нажатие на вращающееся колесо колодки с силой К под углом α вызывает появление силы трения Т между колодкой и колесом (за счет механического и молекулярного воздействия), которая действует на колесо против его вращения, т е стремится остановить это вращение.

Рис. 1.2. Образование тормозной силы

Рассмотрим силовые процессы, происходящие после прижатия колодки к катящемуся колесу (рис 1.2). Нажатие на вращающееся колесо колодки с силой К вызывает появление силы трения Т между колодкой и колесом, которая действует от колодки на колесо против его вращения, т. е. стремится остановить это вращение. Тормозить поступательное движение поезда сила трения Т не может, так как это внутренняя сила по отношению к поезду — колодка является частью самого поезда и движется вместе с ним. Однако под действием внутренней силы Т колесо начинает «цепляться» за рельс в точке контакта О1.

Возникает сила сцепления колеса с рельсом В, равная по величине силе Т. Сила В стремится утащить рельс за собой (сдвинуть его по ходу движения поезда). Так как рельс прикреплен к шпалам, то он остается неподвижным (в путевом хозяйстве хорошо известно явление угона рельсов под действием сил сцепления В). Особенно интенсивно угон рельсов происходит в местах, где обычно производится служебное торможение поездов. В свою очередь, неподвижный рельс тормозит катящееся по нему колесо с силой Вт, являющейся реакцией рельса на силу В. Сила Вт является внешней силой по отношению к поезду и направлена против направления его движения, поэтому она является тормозной силой.

Тормозная сила выполняет еще одну важную функцию: являясь реакцией рельса на силу Т и направленная по направлению вращения катящегося колеса, она уравновешивает эту силу трения Т, заставляя колесо продолжать вращение, препятствуя переходу колесной пары на юз.

Итак, колодки прижимаются к колесам для того, чтобы возникшая сила трения Т вызывала появление равной ей внешней силы Вт, которая, будучи направленной по вращению колеса, препятствует переходу его на юз и в то же время, имея направление против движения поезда, тормозит его.

Чтобы облегчить представление этой картины, достаточно мысленно приподнять тормозимые колесные пары над рельсами, и тогда станет ясно, что колесные пары, потеряв сцепление с рельсами, под действием сил трения Т сразу прекратят вращение, но сам поезд будет продолжать движение вперед.

Действительная сила нажатия тормозной колодки определяется параметрами тормозного цилиндра, давлением сжатого воздуха в нем, передаточным числом тормозной рычажной передачи и другими факторами (КПД рычажной передачи, количеством тормозных колодок, работающих на колесную пару, усилием оттормаживающей пружины и т.д.). Поэтому подсчитать тормозную силу поезда по действительному тормозному нажатию на ось каждого вагона затруднительно, так как у осмотрщиков вагонов отсутствуют необходимые данные (например, не на каждом тормозном цилиндре имеется манометр для определения давления, нет данных о передаточном отношении, усилии пружин и т.д.). Поэтому тормозную силу определяют методом приведения, при котором действительные силы заменяют расчетными. Расчетные величины указаны в инструкциях и таблицах.

Способы создания тормозных сил.

Фрикционный способ – сила сопротивления движению создается за счет трения тормозных колодок о поверхность катания колес подвижного состава или специальных накладок о поверхность тормозных дисков.

Динамический способ – сила сопротивления движению создаётся электромагнитным полем при переключении электрических двигателей в генераторный режим.

Коэффициент трения — это величина, которая показывает, сколько процентов от нажатия колодки на колесо составляет тормозная сила.

Коэффициент трения зависит:

от материала, из которого сделана колодка и колесо;

от площади прилегания тормозной колодки;

от скорости движения (при уменьшении скорости коэффициент трения увеличивается);

от нагрева колодки и колеса. При перегреве пары (колодка-колесо) коэффициент начинает снижаться. Не нагретая композиционная колодка или накладка дисковых тормозов имеет очень малый коэффициент трения);

от погодных условий (при росе, тумане, обледенении и т.д. коэффициент трения снижается).

Коэффициент трения чугунной колодки колеблется в пределах 8-30%.

Коэффициент трения композиционной нагретой колодки колеблется в пределах 26-40%.

Коэффициент трения композиционной не нагретой колодки составляет около 4%.

Тормозную силу можно увеличить:

за счет повышения давления в тормозных цилиндрах (ТЦ);

за счет увеличения количества тормозных колодок прилегающих к одному ободу колеса (например у грузовых вагонов одна тормозная колодка, а у пассажирских две);

за счет одновременного повышения площади прилегания колодок и количества самих колодок (например при использовании дисковых тормозов можно набирать различное количество дисков и колодок).

Сила сцепления колеса с рельсом — это величина, которая показывает, какую силу нужно приложить к подвижной единице в продольном направлении, чтобы сдвинуть ее с места без вращения колесных пар, либо во время тяги сорвать на боксование. Сила сцепления зависит: от нагрузки на ось (тс) и от коэффициента сцепления.

где: Р – осевая нагрузка

фс – коэффициент сцепления между колесом и рельсом.

Коэффициент сцепления — это величина, которая показывает, сколько процентов от нагрузки на ось составляет сила сцепления колеса с рельсом.

Коэффициент сцепления зависит:

от материала, из которого сделано колесо и рельс;

от площади прилегания колеса к рельсу;

от скорости движения (наибольший коэффициент достигается при малой скорости);

от нагрева колеса (при перегреве колеса тормозными колодками коэффициент сцепления уменьшается);

от погодных условий, а также от чистоты рельсов и колеса.

Роса, изморось, мелкий дождь, грязь, замазученность — резко снижают коэффициент сцепления (менее 4%).

При подаче песка коэффициент сцепления резко увеличивается (до 20%) При сухих рельсах он колеблется в пределах 7-14%.

Во избежание юза максимальное тормозное нажатие принимают таким, чтобы тормозная сила не превышала силу сцепления колеса с рельсом.

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 645 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник