Урок 3. Виды и приемы комического

Наверное, именно по этой причине уже в Древней Греции зародилось комическое как философская категория, которая обозначает эстетически и социально значимое и культурно оформленное смешное. Тогда проблема комического подробно рассматривалась философом Аристотелем, а позже – А. Шопенгауэром, А. Бергсоном, З. Фрейдом, В. Г. Белинским, М. М. Бахтиным, В. Я. Проппом, Ю. Б. Боряевым, А А. Сычевым, А. В. Дмитриевым и другими исследователями.

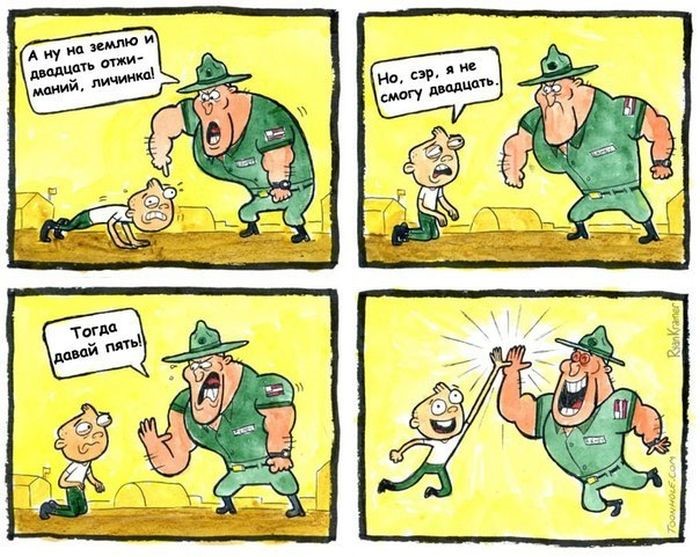

К области комического можно отнести гротеск, сарказм, иронию, юмор, сатиру и другие виды. Кроме того, оно может проявлять себя во множестве жанров и видов искусства, таких как фельетоны, комедии, скетчи, буффонады, карикатуры, частушки и т.д. Выражается комическое и в каламбурах, шутках, анекдотах. Нередко возникает само по себе во всевозможных ошибках, описках, опечатках, оговорках и недоразумениях.

Далее мы рассмотрим основные виды комического, наиболее часто встречающиеся в жизни и искусстве, а также приведем примеры для каждого вида, а затем расскажем о наиболее популярных комических приемах, которые легко использовать в повседневной жизни, и дадим упражнения на их отработку.

Содержание:

Виды комического

Ниже вы узнаете, что такое:

Обо всем по порядку.

Шутка

Шуткой называют короткий текст или фразу юмористического содержания. Она может иметь различные формы, например, байки, вопроса или ответа. Почти всегда у шутки есть концовка (кульминационный момент), заканчивающая повествование и делающая его забавным.

Анекдот

Анекдот – это небольшая смешная история, отличающаяся неожиданной развязкой. В качестве анекдота могут выступать игра слов, значения терминов и понятий, какие-то ассоциации. В некоторых случаях для понимания анекдота нужно обладать определенными знаниями, например, географическими, историческими, литературными, социальными и т.п. , т.к. анекдоты могут касаться любой области жизнедеятельности человека. Также стоит заметить, что авторы анекдотов почти всегда остаются неизвестными, а рассказчики никогда не претендуют на авторство.

Лев гуляет по лесу. Встречает жирафа:

— Эй, длинношеий! Кто самый храбрый в лесу?

— Ты, лев!

Лев довольно улыбнулся и идет дальше.

Видит зебру:

— Эй, полосатая! Кто самый красивый в лесу?

— Конечно ты, лев!

Лев, гордый, пошел дальше.

Видит слона:

— Эй, длинноносый! Кто самый умный в лесу?

Слон берет льва хоботом, перебрасывает через свою спину и зашвыривает в болото. Лев вылазит, отряхивается от тины и говорит:

— Ну зачем же так нервничать? Мог бы просто сказать «Я не знаю».

Ирония

Ирония – это использование слов в отрицательном смысле, противоречащем буквальному, в результате чего внешне позитивные высказывания приобретают отрицательный подтекст. Также иронией нередко называют насмешку или даже издевку. Смысл иронии состоит в том, что объекту или ситуации приписываются отсутствующие черты, чтобы почеркнуть это отсутствие. Ирония позволят придать отрицательный или комический характер чему или кому-либо. Кроме того, выделяют антииронию и самоиронию. В самоиронии человек смеется над самим собой, а в антииронии отрицательный посыл предполагает обратный, т.е. позитивный подтекст.

Оксюморон

Оксюморон называют также «умной глупостью», т.е. сочетанием несочетаемых (противоположных по значению) слов. В искусстве часто используется, чтобы создать стилистический эффект.

Пародия

Пародия представляет собой подражание чему-либо известному для создания смешного эффекта. Можно пародировать поведение известных людей, игру актеров, исполнение музыкантов, привычки, речь, мимику, жесты и т.д. В искусстве распространены пародии на музыку, живопись, литературные произведения.

Сатира

Сатира является своеобразным комическим пафосом, суровым обличением и высмеиванием отрицательных явлений в жизни, социальных и человеческих пороков. Иногда сатира бывает несмешной. Юмор же в сатире применяется для того, чтобы сатирическое произведение не воспринималось как прямая критика или проповедь недостатков. Есть несколько разновидностей сатиры: устная, театральная, литературная и графическая.

Сарказм

Сарказмом называют едкие, злобные и язвительные насмешки, желчные замечания, злую иронию над чем-либо порочным и низменным. Как правило, сарказм (как и сатира) высмеивает людские пороки и серьезные злодеяния, особенно совершаемые чиновниками, политиками и высокопоставленными лицами.

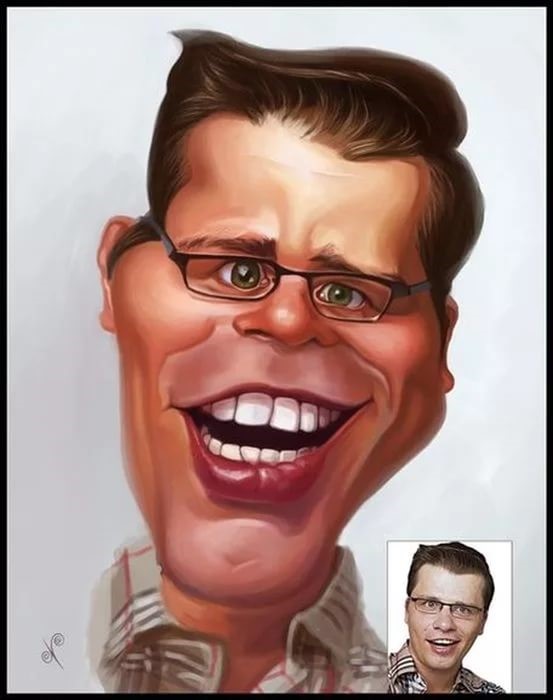

Графика

Графика – это особая форма комического, отличающаяся от письменного и устного его выражения. Самыми распространенными видами комической графики являются комиксы, шаржи и карикатуры. Грамотная комическая графика, в частности политическая, направлена на повышение социального самосознания и гражданской ответственности, выявление политических симпатий и антипатий.

И, подводя итог разговору о видах комического, несколько слов об остроумии и юморе.

Остроумие

Остроумием называется любое произведение комического – сам акт творения юмора, анекдота, шутки, сатиры и т.д. Комического не может быть без остроумия. Об остроумии мы подробно побеседуем в следующем уроке, а пока лишь заметим, что оно позволяет человеку шутить, чтобы суть была выражена всего в одной фразе, причем так, чтобы и добавить было нечего. Остроумие отличается наличием шутки, но отсутствием презрения, а также краткостью. Но одной лишь краткостью «остроты» не добиться, т.к. она достигается посредством использования неожиданной мысли.

Юмор можно понимать в двух значения. Первое – это само понимание комического, т.е. способность узнавать и демонстрировать смешное. А второе – это мягкая снисходительная, письменная или устная критика. Юмор предполагает наличие веселости и безобидной насмешки, он не связан со злобой и ехидством, как, например, сарказм или сатира. Маска смешного в юморе скрывает под собой серьезное отношение к объекту смеха, которое не сводится только к одному смешному. Истинные юмористы воспринимают юмор как изящество ума, которое несет добро; отражение творческих способностей интеллекта. Для истинного юмора характерно чувство прекрасного, способность видеть в обычном необычное, высокий вкус, чувство меры, наблюдательность и креативность.

Исходя из этого, и чувство юмора следует воспринимать как способность к пониманию юмора и восприятию смешного; как эмоциональное, интеллектуальное, эстетическое и моральное чувство. Из-за своей редкости тонкое чувство юмора всегда на вес золота, однако его можно и нужно развивать и воспитывать.

Рассмотренных нами видов комического вполне достаточно, чтобы понять, насколько широка и многогранна эта тема. Но в любом случае эта информация носит чисто теоретический характер, ведь любая форма смешного выстраивается на применении ряда специальных приемов, а это уже практика. Поэтому следующим пунктом нашего урока и станут приемы комического.

Базовые приемы комического

Базовые приемы комического необходимы для того чтобы создавать так называемые образы явлений, порождающих смешное. Ниже мы приведем наиболее распространенные приемы, использующиеся в комическом творчестве:

Источник

Приемы создания сатирического образа

Для сатирического фельетона характерна деформация факта. Факт сознательно деформируется фельетонистом для того, чтобы выявить комическое. При этом факт представляется не во всем своем многообразии, а только в свете той проблемы, которая интересует фельетониста.

Деформация факта в сатирическом фельетоне происходит в формах сатирического заострения, на основе которого и происходит создание сатирического образа. В основе фельетонного образа — стержень, доминанта, вокруг которого группируются отдельные черты. Важно, чтобы эта доминирующая черта позволила воссоздать узнаваемый социальный тип. В этом случае происходит сатирическая типизация. В сатирическом фельетоне выявляется типическое несоответствие какого-либо социального явления посредством создания комического образа.

Основными средствами сатирической деформации, или сатирического заострения, являются гротеск, гипербола, пародирования и литота. Фантастическое преувеличение (гротеск), резкое преувеличение (гипербола), пародирование (утрированное подражание), резкое преуменьшение (литота) дают возможность выделить факт в череде подобных, подчеркнуть его сущность.

Сатирическое заострение — это одна из форм условности в художественно-публицистических жанрах. Однако, как и во всех остальных художественно-публицистических жанрах, в фельетоне допустим только тот вымысел, который не искажает сути факта. Поэтому гипербола возможна и в документальных, публицистических фельетонах, но только в пределах адекватности сути рассматриваемого явления.

Для создания сатирического образа фельетонисты чаще всего используют гиперболические или гротескные детали и реплики. Такие детали позволяют воссоздать наглядность картинки, вызвать эмоциональную реакцию читателя и определить отношение фельетониста.

Высокое мастерство такой типизации с использованием гротескной детали мы находим у классиков жанра. Вот описание ЗАГса в фельетоне Ильфа и Петрова «Костяная нога»: «Известно, что такое ЗАГс. Не очень чисто. Не очень светло. И не так, чтобы очень весело, потому что браки, смерти и рождения регистрируются в одной комнате. Когда доктор со своей докторшей, расточая улыбки, вступили в Загс, то сразу увидели на стене укоризненный плакат: «Поцелуй передает инфекцию». Висели еще на стене адрес похоронного бюро и заманчивая картинка, где были изображены в тысячекратном увеличении бледные спирахеты, бойкие гоноккоки и палочки Коха». Эта детализация позволяет создать образ формальной, чиновничьей обстановки загса. Она подчеркивает комическую неадекватность происходящего и помогает создать образ хозяина этого помещения — чиновника — костяной ноги.

Заострение возможно не только на уровне детали, отдельной реплики. Гипербола возможна и на уровне развертывания фельетонного сюжета. Фельетон может быть построен как гипербола: факт дописывается возможными гипертрофированными последствиями. Такой прием называется развернутая гипербола. Примером построения фельетона на основе развернутой гиперболы может послужить фельетон Шендеровича «Репортаж с лыжни». Его рассказчик-комментатор так описывает события биатлонной гонки: «Перед прошлой гонкой Михаила измучили пробами на допинг, из него взяли всю кровь, и наш спортсмен не смог выиграть. Перед этой гонкой он не дался врачам, хотя они преследовали его до самого старта. Но сил на стрельбу и бег уже не осталось. Мешают нашим спортсменам, не дают показать, на что они способны! [. ] А мы так верили в его победу. Он и сам верил, пока не упал на пятнадцатом километре». Все реплики персонажей и все ситуации фельетона развиваются на основе гиперболизаци, усиления деформации происходящего, что и рождает яркий образ комического несоответствия ожиданий олимпийских чиновников и реального положения дел в олимпийской сборной.

Другими средствами создания сатирически заостренного образа, кроме сатирической детали и развернутой гиперболы, выступают портретные и речевые характеристики персонажей и композиционные приемы.

Портрет в создании фельетонного образа не играет такой принципиальной роли как в очерке. Однако портретные детали могут быть органично связаны с характером персонажа. В фельетоне «Михалковы на стреме истории», высмеивая претенциозность позиции этой «государственной» семьи, И.Петровская дает фельетонную оценку несоответствия имперских устремлений младшего Михалкова их внешней реализации. В частности, она рисует трагикомическую портретную характеристику персонажей нового урапатриотического фильма Михалкова, посвященного преемственности в русской государственности. Автор подмечает, что режиссер в спешке или по причине отсутствия художественного чутья заставляет исполнять новый гимн пенсионеров: «Камера, не стесняясь, разглядывает их лица во время исполнения гимна, задерживаясь на отсутствующих зубах во ртах хористов, на седых непричесанных космах, на морщинах и мешках под глазами, на вспотевших лбах и красных склеротических жилках. И вот уже вместо пафоса и эпоса – карикатура и издевательство».

Важным средством создания сатирического образа является речь персонажей. Комическая сущность реплики заключается в том, что герои «проговариваются». Возникает противоречие между собственной незначительностью и претензией на внушительность. Реплика-деталь превращается в реплику-характеристику. Так в вышеназванном фельетоне, комментируя описанную сцену, режиссер Н.Михалков «проговаривается»: « С этим гимном мы войдем в третье тысячелетие».

Индивидуальность, психологическая достоверность при этом нужны как дополнительные выразительные средства. Главное в фельетоне — типичность реплик.

Композиция фельетона

Специфика фельетонного сюжетасостоит в том, что он движется путем развития представления о фактическом материале в свете развития публицистического образа. Акцент переносится с изображения на осмысление. Сюжет схематичен. В нем нет экспозиции, завязки. Недаром М.Кольцов говорил о «костлявом теле фельетона». Поскольку сюжет фельетона схематичен, в нем, как правило, отсутствует завязка и развитие действия, основной акцент ложится на композиционные приемы расположения, группировки материала. Считается, что фельетон держится на композиции.

Основной композиционной особенностью фельетона называют ассоциативность, т.е. сопоставление событий, фактов, явлений по ассоциации. Ассоциативность позволяет ввести малую тему фельетона, т.е. конкретную ситуации или персонажа, в контекст темы большой – актуальной и общезначимой социальной проблемы. На этом переключении темы малой в большую и строится фельетон.

Ассоциативный фельетон строится по принципу разросшейся малой темы. Для фельетонов, построенных на основе ассоциативного развития малой темы, характерен ассоциативный зачин. Ассоциативное начало может носить характер цитаты, анекдота, шутки, исторической реминисценции, метафоры. Важно дать броскую ассоциацию, которая позволит ввести в фельетон «большую тему». В качестве примера ассоциативного использования цитаты можно привести начало фельетона А.Колесникова «Антисемитизм как ответ на «русские вопросы». Автор начинает его так: «Помните, добродушный персонаж Сергея Довлатова рассуждает: «Все говорили — еврей, еврей. А оказался пьющим человеком». Так и большинство народонаселения России: стихийный антисемитизм легко преодолевается, когда простой русский человек вдруг знакомится с живым евреем».

Любопытен пример метафорического начала в фельетоне этого же автора «Правило правой руки», который посвящен реформаторству. Реформаторы сравниваются фельетонистом с посетителем ресторана, который в зависимости от своих возможностей и намерений закрывает то правый столбик меню — с наименованием блюд, то левый — с ценой. Развивая эту метафору, автор призывает политиков отказаться от потребительского выбора, а самим хоть раз что-нибудь приготовить и обратиться и к содержательной части реформ — к правилу правой руки.

Роль подобного ассоциативного трамплина может взять на себя заголовок или эпиграф. Приведенные метафорические названия фельетонов – «Костяная нога», «Бифштекс из последнего героя» как нельзя лучше иллюстрируют эту фельетонную особенность.

Другой типичной разновидностью композиционного построения фельетона является фабульный фельетон,построенный на последовательном развитии действия. В этом случае говорят о фельетоне-новелле. Такой фельетон развивается от экспозиции к завязке, потом через развитие действия — к кульминации и развязке. Такие фельетоны появились благодаря вхождению в публицистику писателей – И.Ильфа и Е.Петрова, М.Зощенко.

Фабульный фельетон с последовательным развитием действия возможен и в случаях использования фельетоном форм других жанров. В частности, фельетон В.Шендеровича «Репортаж с лыжни» строится на обыгрывание композиционных приемов телевизионного репортажа. Здесь в хронологической последовательности отмечаются основные события лыжной гонки. Этот сюжетный ход позволяет добиться эффекта последовательного нагнетания комической ситуации с ее разрешением в конце. Автор намеренно сталкивает в хронологическом ряду события, которые в реальной действительности не были связаны во времени и пространстве, как нередко это делают спортивные комментаторы. Это гротескное сопоставление позволяет сделать автору заключительный финальный аккорд, который обрамляется ироническим комментарием: «Итак, все спортсмены финишировали, на трасе остается последняя надежда российской сборной… Что-то его опять нигде нет, нашего призера. Ни на стрельбище, ни на трассе. Где же он? А-а. Он уже в самолете, летит на Родину. На отметке «девять и две десятых» Алексея подстерегли члены спорткомитета России, отобрали ружье, скрутили и отвезли в аэропорт. Ну и правильно! Ждать, пока Галимый добежит до конца, нет никакого смысла. Не кататься сюда приехали. Нам нужны медали!»

Сатирически заостряя ситуацию в конце гонки, а также используя иронический комментарий, автор подводит читателя к неутешительному выводу о плохой организации и ложных мотивациях выступления нашей сборной на Олимпиаде.

Последнее изменение этой страницы: 2017-07-07; просмотров: 1667

Источник