Приложение Щ (рекомендуемое). Планово-высотное обоснование работ

Планово-высотное обоснование работ

Щ.1 Планово-высотным обоснованием обследований сооружений служат опорные знаки геодезической сети и деформационные марки. В качестве опорных знаков следует использовать грунтовые и (или) стенные реперы.

Щ.2 Построение сети планово-высотного обоснования должно производиться на основании проекта сети, разработанного специализированной организацией. Пункты планового и высотного обоснования рекомендуется совмещать.

Щ.3 В состав геодезической сети следует включать сохранившиеся пункты государственной геодезической сети, пункты геодезической разбивочной основы и пункты ранее выполненных геодезических наблюдений.

Геодезические сети необходимо строить с учетом конфигурации, протяженности и типа сооружения.

Щ.4 При выборе мест установки грунтовых или стенных реперов и деформационных марок необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

— реперы и марки должны быть доступны в течение всего периода наблюдений и сохраняться при возможной застройке территории;

— грунтовые реперы следует располагать по возможности ближе к деформационным маркам, в стороне от путей движения транспорта, мест переработки и складирования грузов и вне пределов призмы обрушения грунта, образующейся за сооружением;

— грунтовые реперы на просадочных грунтах устанавливают вне зоны распространения давления от здания или сооружения и на расстоянии от здания (сооружения) не менее тройной толщины слоя просадочного грунта;

— расположение реперов должно обеспечивать возможность выполнения необходимых измерений в пределах прямой видимости между соседним репером и деформационными марками на расстоянии не более 100 м;

— расстояния от грунтовых реперов до ближайших деформационных марок по возможности не должно превышать 50 м;

— деформационные марки закладывают в тело сооружения на одной линии с интервалом 5 — 20 м, в зависимости от его жесткости;

— для удобства установки геодезических инструментов деформационные марки закладывают на расстоянии не менее 0,5 м от линии кордона причала.

Стенные реперы устанавливаются на сооружениях, не подвергающихся перемещениям и кренам (капитальные здания, колонны и трубы, прожекторные мачты и т.д.).

Конкретные места установки реперов определяются специализированной организацией по согласованию с соответствующими службами, эксплуатирующими инженерные коммуникации в районе работ.

Щ.5 Конструктивные особенности реперов и деформационных марок должны отвечать следующим требованиям:

— не возвышаться над окружающей территорией;

— на верхней поверхности головок реперов и марок должны быть углубления диаметром 2 мм или крестообразная насечка глубиной 1 мм.

Щ.6 Грунтовые и стенные реперы и деформационные марки должны быть пронумерованы.

Номера грунтовых реперов и деформационных марок указывают на крышках предохранительных колпаков или на поверхности конструкции рядом со знаком, а стенных реперов — непосредственно на стене.

Щ.7 Знаки опорной и наблюдательной геодезических сетей должны предохраняться от повреждений и коррозии. Запрещается укладывать на знаки опорной сети грузы, швартовать за них шлюпки и катера. Головки реперов и марок необходимо покрывать защитной смазкой, а кожуха и крышки — окрашивать.

Щ.8 В случае нарушения сохранности реперов или марок их следует восстановить, по возможности, на том же месте, с присвоением старого номера с индексом «и» и провести повторный цикл измерений.

Щ.9 После закладки опорных знаков геодезической сети следует составлять кроки геодезических пунктов.

Кроки пунктов должны содержать:

— схему расположения с привязкой к местным предметам и указанием отметки;

— описание местоположения пункта;

— схематическое изображение наружного знака;

Щ.10 Пункты геодезической сети необходимо сдавать по акту на наблюдение за сохранностью представителю владельца сооружения. К акту прикладывают кроки геодезических пунктов.

Щ.11 Планово-высотное положение пунктов геодезических сетей следует определять таким образом:

— высотное положение грунтовых и стенных реперов определяют относительно пунктов государственной нивелирной сети, имеющих абсолютные отметки в Балтийской системе высот (БСВ), а деформационных марок — относительно грунтовых или стенных реперов;

— плановое положение грунтовых и стенных реперов и деформационных марок рекомендуется определять в местной системе координат.

В случае отсутствия на объектах контроля пунктов с отметками в БСВ допускается определение отметок фунтовых и стенных реперов в местной системе высот.

Привязку пунктов опорных и наблюдательных геодезических сетей к принятым системам координат и высот следует производить методами:

— плановая — триангуляции (микротриангуляции), трилатерации, полигонометрии или их комбинациями;

— высотная — геометрического нивелирования.

Щ.12 Работы по определению положения пунктов геодезических сетей необходимо выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ 24846.

Щ.13 Точность определения планово-высотного положения опорных пунктов геодезических сетей должна обеспечивать получение результатов измерения горизонтальных и вертикальных перемещений сооружений в пределах допускаемых погрешностей.

Щ.14 В зависимости от геологических условий установлены четыре класса точности геодезических измерений:

— I класс — для сооружений, длительное время (более 50 лет) находящихся в эксплуатации, возводимых на скальных и полускальных грунтах;

— II класс — для сооружений, возводимых на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах;

— Ill класс — для сооружений, возводимых на насыпных, просадочных, заторфованных и других сильно сжимаемых грунтах;

— IV класс — для земляных сооружений.

Для перечисленных классов точности допускаются погрешности измерения перемещений по таблице Щ.1.

Источник

c 9 до 18 по рабочим дням: +8 (495) 410-22-37

Планово-высотное обоснование тахеометрических съемок, со съемочных точек которого осуществляют съемку подробностей рельефа и ситуации местности, обычно создают двумя способами:

прокладкой теодолитного хода (разомкнутого или замкнутого) с измерением горизонтальных углов полным приемом оптического теодолита или электронного тахеометра и промерами горизонтальных проекций сторон землемерной лентой или светодальномером. Высоты съемочных точек определяют геометрическим нивелированием;

прокладкой теодолитного хода с измерением горизонтальных углов полным приемом теодолита, определением горизонтальных расстояний между съемочными точками нитяным дальномером оптического теодолита или светодальномером электронного тахеометра (если тахеометрическую съемку выполняют электронным тахеометром). Высоты съемочных точек определяют методом тригонометрического нивелирования. Таким образом, в этом случае планово-высотное обоснование создают используя один прибор — оптический теодолит или электронный тахеометр.

Съемочное обоснование по первому способу создают при тахеометрических съемках для проектирования объектов строительства, занимающих большие площади (средние и большие мостовые переходы, транспортные развязки движения в разных уровнях, аэропорты и т. д.), а также при съемках в населенных пунктах.

Съемочное обоснование по второму способу создают при относительно небольших площадях тахеометрических съемок (места со сложными инженерно-геологическими условиями, небольшие карьеры и ре-186 зервы, пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне, малые водопропускные сооружения и т. д.).

Съемочным обоснованием тахеометрических съемок могут служить: трасса линейного сооружения, замкнутый полигон, сеть микротриангуляции и висячий ход. Выбор того или иного типа съемочного обоснования связан со стадией проектирования, рельефом местности, размерами и требуемым масштабом съемок.

Ориентирование съемочного обоснования тахеометрических съемок и определение координат съемочных точек обычно осуществляют привязкой к трассе линейного сооружения либо к пунктам государственной геодезической сети. При съемках небольших площадей допускается ориентирование съемочного обоснования по магнитному азимуту с вычислением условных координат съемочных точек.

Минимальное число съемочных точек в зависимости от масштаба съемки приведено ниже:

Масштаб съемки. 1:500

Минимальное число съемочных точек*, на 1 км 2 . 142

Съемочные точки обоснования размещают, как правило, на возвышенных участках местности с хорошо обеспеченной видимостью. Расстояния между съемочными точками не должны быть больше 350 м и меньше 50 м. В исключительных случаях минимальное расстояние между точками съемочного обоснования допускают до 20 м, но с обязательным центрированием теодолита на карандаш, вставляемый взамен вынутой шпильки, и с визированием не на веху, а на шпильку.

Трассу линейного сооружения в качестве съемочного обоснования используют в следующих случаях: при съемках притрассо-вой полосы дорог для проектирования системы поверхностного водоотвода; для целей камерального трассирования на сложных участках местности; на участках местности со сложным инженерно-геологическим строением; при съемках для проектирования малых искусственных сооружений; для проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне и т. д. Трассу нередко используют и как часть съемочного обоснования другого типа.

Съемочное обоснование в виде замкнутого полигона используют при съемках участков местности для проектирования объектов строительства, занимающих большие площади. В ряде случаев в полигон включают и часть трассы линейного сооружения. При расположении снимаемого участка местности в стороне от трассы осуществляют привязку съемочного обоснования к трассе, либо к ближайшим пунктам государственной геодезической сети. Для съемки удаленных от основного съемочного обоснования подробностей ситуации и рельефа назначают диагональные или висячие теодолитные ходы, при этом последние могут размещаться как внутри полигона, так и вне его пределов. Увязку угловых измерений, длин линий и превышений осуществляют как для всего полигона в целом, так и для каждой его части в отдельности.

Съемочное обоснование по типу микротриангуляции создают на местности, не удобной для измерения длин линий землемерной лентой или рулеткой, например, при пересеченном или горном рельефах. По форме треугольники сети должны приближаться по возможности к равносторонним с размещением их вершин на возвышенных точках местности для обеспечения прямой видимости соседних вершин и большего охвата снимаемой площади. Одну из сторон обоснования размещают на удобном для измерения длины участке местности и принимают в качестве базиса. Его промеряют дважды в прямом и обратном направлениях с относительной невязкой не более 1:2000 и в случае необходимости вводят поправки за угол наклона линии. Все углы измеряют полным приемом теодолита с последующим аналитическим вычислением остальных длин сторон и координат всех съемочных точек обоснования.

При съемках относительно узких полос, вытянутых в поперечном направлении от трассы или от одной из сторон замкнутого полигона, в качестве съемочного обоснования тахеометрической съемки этого участка местности принимают висячий ход, т. е. теодолитный ход с числом сторон не более трех, опирающийся в своем начале на основное съемочное обоснование либо на трассу линейного сооружения. За начало висячего хода удобно принимать одну из съемочных точек основного обоснования или трассы линейного сооружения.

Привязку висячего хода к основному съемочному обоснованию и измерение его углов осуществляют полным приемом теодолита, а длины линий лентой или дальномером в прямом и обратном направлениях.

Висячий ход размещают по возможности в середине полосы съемки, при этом если ширина последней превышает двойной предел отсчета по рейке (150×2 = 300 м), то кроме основного висячего хода прокладывают поперечные ходы.

Висячие ходы допускают для съемок масштабов 1:1 ООО и 1:2000. Для масштаба 1:500 допускают лишь одну выносную съемочную точку на расстоянии не более 200 м от основного съемочного обоснования.

Закрепление точек съемочного обоснования первоначально осуществляют сторожками и точками, при этом в центр точки вбивают гвоздь, над которым центрируют теодолит с точностью ±0,5 см. При ответственных съемках больших площадей, когда съемочные точки необходимо сохранить, последние закрепляют стандартными деревянными или железобетонными столбами. На лицевой части сторожков и столбов закрепления надписывают сокращенное название организации, выполняющей изыскания, номер съемочной точки и год производства съемки.

При создании съемочного обоснования по типу микротриангуляции закрепление съемочных точек целесообразно делать обрезками- газовых труб, вбиваемых в землю, при этом исключается необходимость перестановки вех при переходе с одной съемочной точки на другую (вехи вставляют в отверстия труб).

Источник

Создание планово-высотного обоснования

Основой инженерно-геодезических работ является планово-высотное обоснование.

Съемочное обоснование создается на основе общего принципа построения геодезических сетей — от общего к частному. Оно опирается на пункты государственной сети и сетей сгущения, погрешности которых пренебрежительно малы по сравнению с погрешностями съемочного обоснования.

Точность определения планово-высотного положения и условия закрепления пунктов геодезической основы должны удовлетворять требованиям производства работ. Для топографических съемок масштаба 1:500 необходимо достичь точности определяемых точек два разряда полигонометрии (5,0-10,0см). Для геодезических работ на строительной площадке средняя квадратическая ошибка взаимного положения точек геодезической разбивочной основы не должна превышать 3,0 мм.

Способы определения координат и высот: определения координат с помощью прокладки полигонометрических (теодолитных) ходов повышенной точности и выполнение геометрического нивелирования от пунктов государственной геодезической сети (ГГС). В районах, где нет поблизости пунктов ГГС применяются спутниковые технологии – при помощи высокоточного геодезического оборудования определяют координаты в системах GPS/ГЛОНАСС и уравнивают измерения в специализированных программах (например Сredo Dat). На строительных площадках используется перенос координат с помощью геодезических засечек.

По виду и методу заложения пункты планово-высотного обоснования различны. Самый простой и распространенный способ закрепления обоснования — забитые в асфальт дюбеля со шляпкой или передача геодезических координат на отражающие рефлекторные марки, закрепленные на стенах зданий. В условиях плотной городской застройки это самые недорогие и легкие способы закрепления планово-высотного обоснования (ПВО), однако не самые надежные. Более дорогим и трудоемким способом закрепления обоснования является закладка металлической трубы или арматуры на глубину до 3,0 м, которые сверху закрепляются бетоном.

Для продолжительных геодезических работ используют пункты принудительного центрирования, на которые устанавливают геодезический инструмент. Закладкой и созданием ГГС занимаются крупные институты и предприятия.

Геодезическая разбивочная основа создается в целях обеспечения необходимыми исходными данными геодезических построений и измерений, выполняемых на всех этапах строительства. Она должна создаваться в виде развитой сети, надежно закрепленных знаками геодезических пунктов, положение которых определяется прямоугольными координатами X, Y и высотой H. По окончании выполнения работ составляет Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы и акт закрепления разбивочной основы – необходимые документы для сдачи строительного объекта в эксплуатацию.

Планово-высотное обоснование для топографии создается для обеспечения исходных координат и высот при выполнении съемок разного назначения, привязке к местной системе координат.

Съёмочное обоснование создают с целью сгущения плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей выполнение съёмки ситуации и рельефа тем или иным методом.

Плотность и расположение пунктов съёмочного обоснования устанавливается в техническом проекте в зависимости от выбранного метода ведения съёмки ситуации и рельефа.

Съёмочное обоснование развивают от пунктов государственных геодезических сетей, геодезических сетей сгущения 1 и 2 разрядов и технического нивелирования.

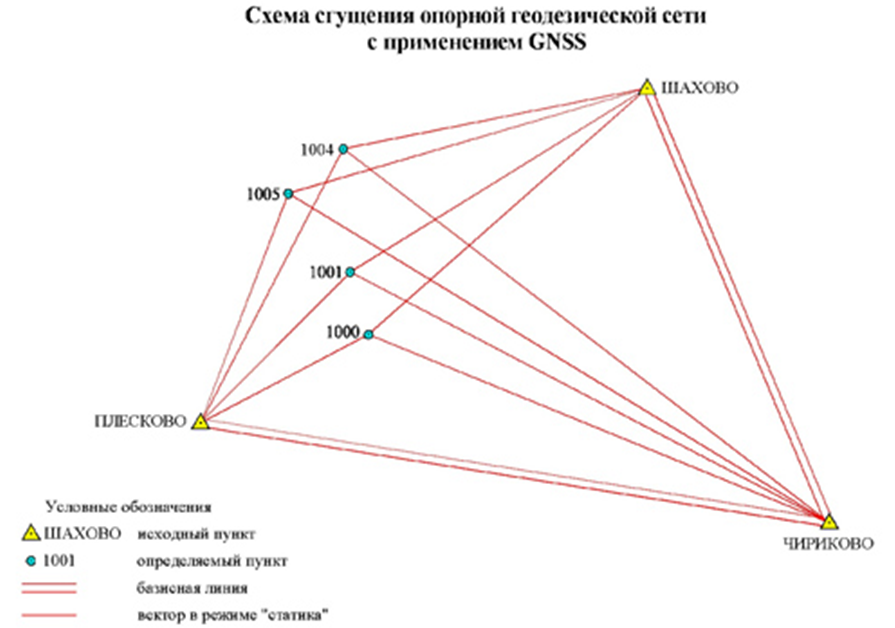

В наши дни широкое распространение получило определение координат точек с помощью GNSS, которые являются наиболее быстрым и самым удобным способом. Именно в данном случае географические координаты точки определяются при помощи искусственных навигационных спутников земли и геодезических приёмников.

Это те технологии, которые создавались в интересах вооруженных сил и использовались только военным, но сегодня в том или ином виде доступны всем. Сейчас в геодезических приемниках используются две спутниковые системы определения координат:

-российская система ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система);

-американская система NAVSTAR GPS (NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning System).

GNSS (ГНСС) – это Глобальные Навигационные Спутниковые Системы (Global Navigation Satellite System). Благодаря глобальным навигационным спутниковым системам можно определить местоположение в любой точке. Достоинства подобных систем очевидны: не требуется прямая видимость между пунктами, погрешность в измерениях может считаться минимальной, измерения можно проводить в любое время суток и при любой погоде. Также стоит отметить, что использование GNSS позволяет в значительной степени сократить время, необходимое для определения местоположения точки.

Использование для измерения GNSS значительно повышают производительность труда при определении координат, а в следствии ускоряют проведение инженерно-геодезических изысканий, расширяют возможности и технологии выполнения топографических съёмок.

Таким образом, применение GNSS метода в геодезических работах позволяет проводить определение координат значительно быстрее и точнее,

Источник