c 9 до 18 по рабочим дням: +8 (495) 410-22-37

Планово-высотное обоснование тахеометрических съемок, со съемочных точек которого осуществляют съемку подробностей рельефа и ситуации местности, обычно создают двумя способами:

прокладкой теодолитного хода (разомкнутого или замкнутого) с измерением горизонтальных углов полным приемом оптического теодолита или электронного тахеометра и промерами горизонтальных проекций сторон землемерной лентой или светодальномером. Высоты съемочных точек определяют геометрическим нивелированием;

прокладкой теодолитного хода с измерением горизонтальных углов полным приемом теодолита, определением горизонтальных расстояний между съемочными точками нитяным дальномером оптического теодолита или светодальномером электронного тахеометра (если тахеометрическую съемку выполняют электронным тахеометром). Высоты съемочных точек определяют методом тригонометрического нивелирования. Таким образом, в этом случае планово-высотное обоснование создают используя один прибор — оптический теодолит или электронный тахеометр.

Съемочное обоснование по первому способу создают при тахеометрических съемках для проектирования объектов строительства, занимающих большие площади (средние и большие мостовые переходы, транспортные развязки движения в разных уровнях, аэропорты и т. д.), а также при съемках в населенных пунктах.

Съемочное обоснование по второму способу создают при относительно небольших площадях тахеометрических съемок (места со сложными инженерно-геологическими условиями, небольшие карьеры и ре-186 зервы, пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне, малые водопропускные сооружения и т. д.).

Съемочным обоснованием тахеометрических съемок могут служить: трасса линейного сооружения, замкнутый полигон, сеть микротриангуляции и висячий ход. Выбор того или иного типа съемочного обоснования связан со стадией проектирования, рельефом местности, размерами и требуемым масштабом съемок.

Ориентирование съемочного обоснования тахеометрических съемок и определение координат съемочных точек обычно осуществляют привязкой к трассе линейного сооружения либо к пунктам государственной геодезической сети. При съемках небольших площадей допускается ориентирование съемочного обоснования по магнитному азимуту с вычислением условных координат съемочных точек.

Минимальное число съемочных точек в зависимости от масштаба съемки приведено ниже:

Масштаб съемки. 1:500

Минимальное число съемочных точек*, на 1 км 2 . 142

Съемочные точки обоснования размещают, как правило, на возвышенных участках местности с хорошо обеспеченной видимостью. Расстояния между съемочными точками не должны быть больше 350 м и меньше 50 м. В исключительных случаях минимальное расстояние между точками съемочного обоснования допускают до 20 м, но с обязательным центрированием теодолита на карандаш, вставляемый взамен вынутой шпильки, и с визированием не на веху, а на шпильку.

Трассу линейного сооружения в качестве съемочного обоснования используют в следующих случаях: при съемках притрассо-вой полосы дорог для проектирования системы поверхностного водоотвода; для целей камерального трассирования на сложных участках местности; на участках местности со сложным инженерно-геологическим строением; при съемках для проектирования малых искусственных сооружений; для проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне и т. д. Трассу нередко используют и как часть съемочного обоснования другого типа.

Съемочное обоснование в виде замкнутого полигона используют при съемках участков местности для проектирования объектов строительства, занимающих большие площади. В ряде случаев в полигон включают и часть трассы линейного сооружения. При расположении снимаемого участка местности в стороне от трассы осуществляют привязку съемочного обоснования к трассе, либо к ближайшим пунктам государственной геодезической сети. Для съемки удаленных от основного съемочного обоснования подробностей ситуации и рельефа назначают диагональные или висячие теодолитные ходы, при этом последние могут размещаться как внутри полигона, так и вне его пределов. Увязку угловых измерений, длин линий и превышений осуществляют как для всего полигона в целом, так и для каждой его части в отдельности.

Съемочное обоснование по типу микротриангуляции создают на местности, не удобной для измерения длин линий землемерной лентой или рулеткой, например, при пересеченном или горном рельефах. По форме треугольники сети должны приближаться по возможности к равносторонним с размещением их вершин на возвышенных точках местности для обеспечения прямой видимости соседних вершин и большего охвата снимаемой площади. Одну из сторон обоснования размещают на удобном для измерения длины участке местности и принимают в качестве базиса. Его промеряют дважды в прямом и обратном направлениях с относительной невязкой не более 1:2000 и в случае необходимости вводят поправки за угол наклона линии. Все углы измеряют полным приемом теодолита с последующим аналитическим вычислением остальных длин сторон и координат всех съемочных точек обоснования.

При съемках относительно узких полос, вытянутых в поперечном направлении от трассы или от одной из сторон замкнутого полигона, в качестве съемочного обоснования тахеометрической съемки этого участка местности принимают висячий ход, т. е. теодолитный ход с числом сторон не более трех, опирающийся в своем начале на основное съемочное обоснование либо на трассу линейного сооружения. За начало висячего хода удобно принимать одну из съемочных точек основного обоснования или трассы линейного сооружения.

Привязку висячего хода к основному съемочному обоснованию и измерение его углов осуществляют полным приемом теодолита, а длины линий лентой или дальномером в прямом и обратном направлениях.

Висячий ход размещают по возможности в середине полосы съемки, при этом если ширина последней превышает двойной предел отсчета по рейке (150×2 = 300 м), то кроме основного висячего хода прокладывают поперечные ходы.

Висячие ходы допускают для съемок масштабов 1:1 ООО и 1:2000. Для масштаба 1:500 допускают лишь одну выносную съемочную точку на расстоянии не более 200 м от основного съемочного обоснования.

Закрепление точек съемочного обоснования первоначально осуществляют сторожками и точками, при этом в центр точки вбивают гвоздь, над которым центрируют теодолит с точностью ±0,5 см. При ответственных съемках больших площадей, когда съемочные точки необходимо сохранить, последние закрепляют стандартными деревянными или железобетонными столбами. На лицевой части сторожков и столбов закрепления надписывают сокращенное название организации, выполняющей изыскания, номер съемочной точки и год производства съемки.

При создании съемочного обоснования по типу микротриангуляции закрепление съемочных точек целесообразно делать обрезками- газовых труб, вбиваемых в землю, при этом исключается необходимость перестановки вех при переходе с одной съемочной точки на другую (вехи вставляют в отверстия труб).

Источник

3.2 Планово-высотное обоснование тахеометрической съемки

Планово-высотное обоснование тахеометрических съемок, со съемочных точек которого осуществляют съемку подробностей рельефа и ситуации местности, обычно создают двумя способами:

прокладкой теодолитного хода (разомкнутого или замкнутого) с измерением горизонтальных углов полным приемом оптического теодолита или электронного тахеометра и промерами горизонтальных проекций сторон землемерной лентой или светодальномером. Высоты съемочных точек определяют геометрическим нивелированием;

прокладкой теодолитного хода с измерением горизонтальных углов полным приемом теодолита, определением горизонтальных расстояний между съемочными точками нитяным дальномером оптического теодолита или светодальномером электронного тахеометра (если тахеометрическую съемку выполняют электронным тахеометром). Высоты съемочных точек определяют методом тригонометрического нивелирования. Таким образом, в этом случае планово-высотное обоснование создают используя один прибор — оптический теодолит или электронный тахеометр.

Таблица 2. Допустимые значения расстояний между пикетами, от съемочных станций до пикетов

Сечение рельефа, м

Максимально расстояние от прибора до рейки при съемке рельефа, м

Максимально расстояние от прибора до рейки при съемке контуров, м

Съемочное обоснование по первому способу создают при тахеометрических съемках для проектирования объектов, занимающих большие площади (средние и большие мостовые переходы, транспортные развязки движения в разных уровнях, аэропорты и т. д.), а также при съемках в населенных пунктах.

Съемочное обоснование по второму способу создают при относительно небольших площадях тахеометрических съемок (места со сложными инженерно-геологическими условиями, небольшие карьеры и резервы, пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне, малые водопропускные сооружения и т. д.).

Съемочным обоснованием тахеометрических съемок могут служить: трасса линейного сооружения, замкнутый полигон, сеть микротриангуляции и висячий ход. Выбор того или иного типа съемочного обоснования связан со стадией проектирования, рельефом местности, размерами и требуемым масштабом съемок.

Ориентирование съемочного обоснования тахеометрических съемок и определение координат съемочных точек обычно осуществляют привязкой к трассе линейного сооружения либо к пунктам государственной геодезической сети. При съемках небольших площадей допускается ориентирование съемочного обоснования по магнитному азимуту с вычислением условных координат съемочных точек.

Таблица 3. Минимальное число съемочных точек в зависимости от масштаба съемки:

Минимальное число съемочных точек:

Съемочные точки обоснования размещают, как правило, на возвышенных участках местности с хорошо обеспеченной видимостью. Расстояния между съемочными точками не должны быть больше 350 м и меньше 50 м. В исключительных случаях минимальное расстояние между точками съемочного обоснования допускают до 20 м, но с обязательным центрированием теодолита на карандаш, вставляемый взамен вынутой шпильки, и с визированием не на веху, а на шпильку.

Трассу линейного сооружения в качестве съемочного обоснования (рис. 11, а) используют в следующих случаях: при съемках притрассовой полосы дорог для проектирования системы поверхностного водоотвода; для целей камерального трассирования на сложных участках местности; на участках местности со сложным инженерно-геологическим строением; при съемках для проектирования малых искусственных сооружений; для проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне и т. д. Трассу нередко используют и как часть съемочного обоснования другого типа.

Съемочное обоснование в виде замкнутого полигона используют при съемках участков местности для проектирования объектов, занимающих большие площади (рис. 11, б). В ряде случаев в полигон включают и часть трассы линейного сооружения. При расположении снимаемого участка местности в стороне от трассы осуществляют привязку съемочного обоснования к трассе, либо к ближайшим пунктам государственной геодезической сети. Для съемки удаленных от основного съемочного обоснования подробностей ситуации и рельефа назначают диагональные или висячие теодолитные ходы, при этом последние могут размещаться как внутри полигона, так и вне его пределов. Увязку угловых измерений, длин линий и превышений осуществляют как для всего полигона в целом, так и для каждой его части в отдельности.

Съемочное обоснование по типу микротриангуляции (рис. 11, в) создают на местности, не удобной для измерения длин линий землемерной лентой или рулеткой, например, при пересеченном или горном рельефах. По форме треугольники сети должны приближаться по возможности к равносторонним с размещением их вершин на возвышенных точках местности для обеспечения прямой видимости соседних вершин и большего охвата снимаемой площади. Одну из сторон обоснования размещают на удобном для измерения длины участке местности и принимают в качестве базиса. Его промеряют дважды в прямом и обратном направлениях с относительной невязкой не более 1:2000 и в случае необходимости вводят поправки за угол наклона линии. Все углы измеряют полным приемом теодолита с последующим аналитическим вычислением остальных длин сторон и координат всех съемочных точек обоснования.

Рис 11. Виды съемочного обоснования тахеометрических съемок:

а — трасса линейного объекта: Р1, Р2 — пункты геодезической сети; Ст I — Ст. VIII — съемочные точки; Вуг 1 — Вуг 3 — вершины углов поворота трассы; б — замкнутый полигон: 1 — трасса линейного объекта; 2 — полигон; 3 — диагональный ход; в — микротриангуляция: / — трасса линейного объекта; 2 — триангуляционная сеть; г — висячий ход: / — трасса линейного объекта; 2 — теодолитный ход

При съемках относительно узких полос, вытянутых в поперечном направлении от трассы или от одной из сторон замкнутого полигона, в качестве съемочного обоснования тахеометрической съемки этого участка местности принимают висячий ход (рис. 11, г), т. е. теодолитный ход с числом сторон не более трех, опирающийся в своем начале на основное съемочное обоснование либо на трассу линейного сооружения. За начало висячего хода удобно принимать одну из съемочных точек основного обоснования или трассы линейного сооружения.

Привязку висячего хода к основному съемочному обоснованию и измерение его углов осуществляют полным приемом теодолита, а длины линий лентой или дальномером в прямом и обратном направлениях.

Висячий ход размещают по возможности в середине полосы съемки, при этом если ширина последней превышает двойной предел отсчета по рейке (150×2 = 300 м), то кроме основного висячего хода прокладывают поперечные ходы.

Висячие ходы допускают для съемок масштабов 1:1000 и 1:2000. Для масштаба 1:500 допускают лишь одну выносную съемочную точку на расстоянии не более 200 м от основного съемочного обоснования.

Предельную ошибку измерений углов при создании съемочного обоснования тахеометрических съемок принимают:

где п — число измеренных углов обоснования.

Допустимую невязку в превышениях принимают:

где L — длина двойного нивелирного хода, км.

Допустимую невязку в определении расстояний принимают:

где∑d— общая длина теодолитного хода, м.

Закрепление точек съемочного обоснования первоначально осуществляют сторожками и точками, при этом в центр точки вбивают гвоздь, над которым центрируют теодолит с точностью ±

0,5 см. При ответственных съемках больших площадей, когда съемочные точки необходимо сохранить, последние закрепляют стандартными деревянными или железобетонными столбами. На лицевой части сторожков и столбов закрепления надписывают сокращенное название организации, выполняющей изыскания, номер съемочной точки и год производства съемки. При создании съемочного обоснования по типу микротриангуляции закрепление съемочных точек целесообразно делать обрезками — газовых труб, вбиваемых в землю, при этом исключается необходимость перестановки вех при переходе с одной съемочной точки на другую (вехи вставляют в отверстия труб).

После создания на местности планово-высотного обоснования тахеометрической съемки приступают к съемке подробностей рельефа и ситуации местности. Съемку производят полярным способом со съемочных точек обоснования по реечным точкам, размещаемым в характерных местах рельефа и ситуации (с определением направлений измерений горизонтальных углов по лимбу теодолита, расстояний — нитяным дальномером и превышений — методом тригонометрического нивелирования).

Реечные точки не закрепляют, а рейки при этом ставят непосредственно на землю. Число реечных точек, снимаемых с каждой точки съемочного обоснования, зависит от рельефа местности, особенностей ситуации, видимости и масштаба съемки. Реечные точки размещают по возможности равномерно по снимаемой площади таким образом, чтобы расстояния между ними в среднем соответствовали величинам, указанным ниже:

Таблица 4 Расстояния между реечными точками

Средние расстояния между реечными точками, м

Реечные точки выбирают таким образом, чтобы на топографическом плане можно было бы однозначно изобразить рельеф и ситуацию: вершины возвышенностей, водоразделы, перегибы склонов, террасы, подошвы возвышенностей, котловины, тальвеги и овраги, седловины, обрывы, очертания берегов рек, ручьев, прудов, озер, очертания границ угодий, болот, дороги с основными элементами земляного полотна, линии связи и электропередачи, подземные коммуникации (кабели, газопроводы, нефтепродуктопроводы, водоводы), очертания границ населенных пунктов, отдельные здания и сооружения, изгороди и другие подробности местности.

При производстве тахеометрических съемок рейки в характерных точках местности устанавливают рабочие — реечники. Общее число реечников у одного съемщика может быть от одного до четырех в зависимости от его опыта и степени сложности съемки. Порядок расположения реечных точек должен быть таким, чтобы обеспечивать удобство и быстроту перехода реечников с одной снимаемой точки на другую. Наиболее часто применяют способ обхода точек параллельными рядами.

На каждой точке съемочного обоснования производят работы в такой последовательности:

на съемочной точке устанавливают теодолит или тахеометр, для чего его центрируют, устанавливают с помощью подъемных винтов по уровню в рабочее положение и с помощью рейки или рулетки измеряют высоту прибора над съемочной точкой обоснования;

прибор ориентируют, т. е. устанавливают ноль лимба по исходному направлению (обычно на предыдущую съемочную точку обоснования), для чего открепив закрепительный винт алидады, совмещают ноль лимба с нулевым штрихом алидады, или иначе, устанавливают отсчет по горизонтальному кругу теодолита 0°00′ и закрепляют алидаду;

открепив закрепительный винт лимба, наводят перекрестье нитей зрительной трубы на низ вехи, установленной на предыдущей съемочной точке обоснования, закрепляют лимб и открепляют алидаду. Ориентирование осуществляют при основном положении круга теодолита;

наведение прибора на реечные точки осуществляют при основном положении круга теодолита, при этом: измеряют расстояние нитяным дальномером, наводят горизонтальный штрих сетки нитей на определенный отсчет (на высоту наводки), измеряют угол наклона по вертикальному кругу, по лимбу горизонтального круга считывают горизонтальный угол, т. е. определяют направление на точку и записывают в графу «Примечания» семантическую информацию (угол дома, опора ЛЭП, урез воды и т.д.).

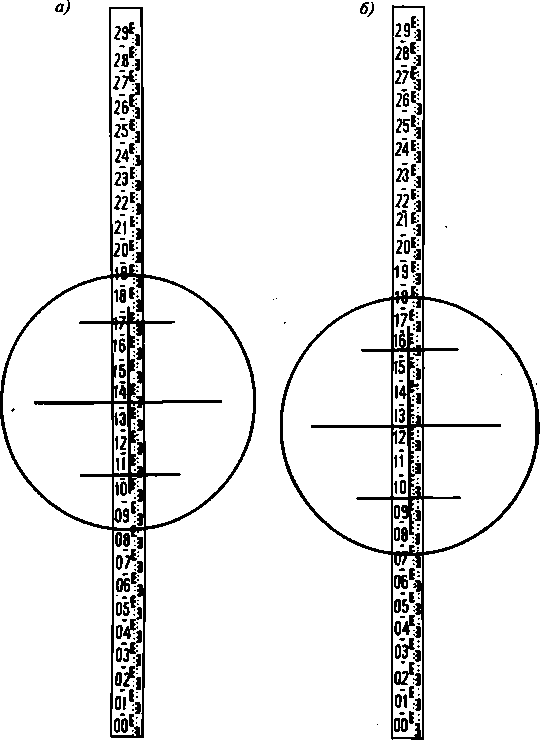

При определении расстояния нитяным дальномером отсчеты по дальномерным нитям можно брать одним из следующих способов (рис. 12):

с одновременным измерением угла наклона v, когда средний штрих сетки нитей наведен на отсчет, равный высоте прибора /, берут отсчеты по верхнему а и нижнему Ь штрихам нитяного дальномера (рис. 12, а);

со смещением нижнего штриха дальномера на ближайший отсчет, кратный целому метру (рис. 16.2, б), при этом для взятия отсчета по вертикальному кругу теодолита средний штрих сетки нитей возвращают в исходное положение.

В обоих случаях расстояния находят путем вычитания из большего отсчета меньшего, с последующим умножением полученного результата на коэффициент дальномера С:

Второй способ определения дальномерного расстояния во всех случаях является более предпочтительным, поскольку требуется взятие

Рис. 12. Способы определения расстояния нитяным дальномером:

с наведением средней нити на высоту прибора; б — со смещением нижней дальномерной нити на отсчет, кратный целому метру (расстояние 63,0 м)

только одного отсчета по верхнему штриху нитяного дальномера, нижний отсчет, равный кратному значению метра, отбрасывается и, таким образом, исключается арифметическая операция определения разности отсчетов, что очень важно для ускорения съемочного процесса.

В виде исключения, если не видна часть рейки, попадающая на один из дальномерных штрихов, допускается определение расстояния по двум штрихам — среднему и дальномерному с удвоением разности отсчетов.

При определении угла наклона v средний штрих сетки нитей обычно наводят на отсчет по рейке, равный высоте прибора l = i. Как следует из основной формулы тригонометрического нивелирования (12), в этом случае при вычислении превышения h не нужно вводить поправку за высоту наведения (i — l). При отсутствии видимости на отсчет, равный высоте прибора, средний штрих сетки нитей наводят на отсчет, равный высоте прибора плюс 1,0 или 2,0 м (например, при отсутствии видимости на l = i = 1,43, наводят на 2,43 или 3,43 м).

При измерении угла наклона v, если прибор не имеет компенсатора вертикального круга, перед взятием отсчета пузырек при алидаде вертикального круга выводят на середину (теодолит Т15), если прибор не имеет уровня при алидаде вертикального круга (теодолиты 2Т30, 2Т30П, 4Т30П), то подводят в ноль-пункт пузырек уровня горизонтального круга одним из подъемных винтов.

Завершив съемку с данной съемочной точки, перед тем как перейти на следующую съемочную точку обоснования, вновь визируют прибор на исходную веху, проверяя, не сошел ли в ходе съемки отсчет по лимбу с 0°00′.

Источник