- Создание художественного образа в литературе

- Понятие художественного образа

- Приемы создания ярких художественных образов

- Прототип литературного героя

- Прогресс и регресс литературного героя

- Характер литературного персонажа

- Имена литературных персонажей

- Литературный тип

- Как создавали яркие образы писатели?

- Личные приёмы создания литературных персонажей

- Средства создания образа-персонажа

- Средства создания образа

- Художественные средства создания образов:

- Монолог

- Диалог

- Внутренний монолог

- Портрет

- Пейзаж

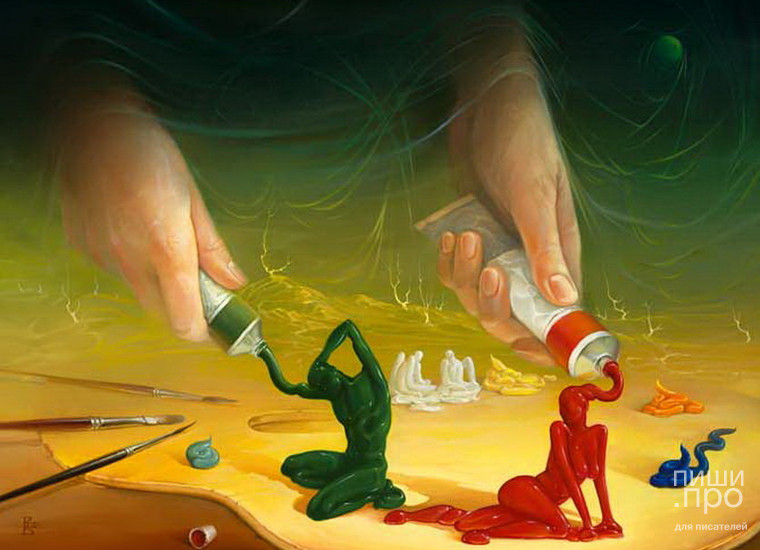

Создание художественного образа в литературе

Многие литературные персонажи вошли в нашу повседневную жизнь.

Если хотят назвать человека скупым, то говорят: «Плюшкин». А ленивого человека мы называем «Обломов». Когда речь заходит о сыщике, то сразу возникает образ Шерлока Холмса.

Это говорит о том, что авторам этих персонажей удалось создать яркий образ.

Понятие художественного образа

Художественный образ — это герои, жизненные ситуации и обстоятельства, которые ярко отражают и дополняют характеры, события и дух времени произведения.

В драме образ связан с конкретным персонажем, которого играет артист театра.

В лирике создается образ лирического героя.

Что касается прозы, то тут все сложнее.

Приемы создания ярких художественных образов

Писатели используют разные методы, к наиболее эффективным относятся следующие:

- Необычное описание персонажей. Это довольно популярный метод, им пользуются чаще остальных.

- Раскрытие характера героя через поступки.

- Нестандартная окружающая персонажа обстановка.

- Что говорят о герое другие действующие лица произведения?

- Анкетирование своего героя. Представьте, что вы берете у него интервью, ваша цель узнать интересную информацию о нём.

- Как можно ярко представить все детали вашего героя: как он выглядит, где живёт. Считайте, что вы оператор и ваша цель-всё подробно снять.

- Так как характер человека проявляется в различных ситуациях, то пусть ваш герой окажется в разных жизненных перипетиях. Они могут быть комичными и трагичными, даже нелепыми.

- Использование прототипа.

- Показать прогресс в развитии персонажа, либо регресс, когда герой скатывается на самое дно.

- Нельзя создавать добрых и плохих персонажей. В любом злодее должно быть хоть что-то положительное. А в добром герое-отрицательное.

- Читатель должен ассоциировать себя с героем. Мы сопереживаем тем, кто похож на нас.

- Не помешает изобразить чудачества главных героев.

- Детали также очень важны. Например, ручка в виде чёрного пуделя на тросте Воланда в «Мастере и Маргарите» сразу подсказывает нам, что герой прибыл к нам из потустороннего мира.

Прототип литературного героя

Обычно писатели используют прототип, чтобы наиболее убедительно описать персонажа. Но настоящие мастера слова обобщают образы и создают свои образы.

Так, Леонардо да Винчи никак не мог найти подходящий образ для написания Иуды. Для поиска натуры он посещал притоны Флоренции.

Грибоедов в «Горе от ума» показал высший свет. Современники легко угадывали, кто стоит за каждым персонажем пьесы.

Любил брать из жизни прототипы Тургенев, например, образ Герасима в «Муму».

На написание «Робинзона Крузо» Д. Дефо вдохновил случай, произошедший в 1704 году. Тогда в Лондон приплыло судно, доставившее полудикого моряка Александра Селькирка, который четыре года прожил на необитаемом острове.

Достоевский тоже использует прототипы, но существенно перерабатывал героев (образы Ставрогина, Версилова).

Толстой любил объединять черты нескольких прототипов для создания яркого персонажа. Как он писал: «взял Таню, перетолок её с Соней и сделал Наташу».

Часто происходит и обратный процесс: литературный прототип рождает своих двойников в жизни.

Прогресс и регресс литературного героя

Герои не меняются только в «мыльных операх» и приключенческих фильмах. В литературных произведениях герой постоянно эволюционирует. Берётся точка отчета и герой либо развивается и становится лучше, либо катится по наклонной. Главное чтобы он не стоял на месте.

Чаще всего писатели помещают героев различные обстоятельства, где и проявляются их характеры.

Характер литературного персонажа

Для создания яркого и запоминающегося героя необходимо наделить его основным характером. А далее уже вкрапывать другие черты.

«Всё дело в характерах», — писал Достоевский.

Для Толстого главное было показать душевную жизнь, выраженную в сценах.

Писатели применяют два метода для описания характера героев.

Первый метод использовали Гоголь, Щедрин и Бальзак. Его суть: выделить основную черту характера, страсть героя.

Второй метод использовали Л.Н. Толстой и Достоевский, раскрывая героев через психологические противоречия.

Чехов избегал описания душевных переживаний героев, стараясь, чтобы они были понятны из поступков героев.

Но из всех писателей именно Достоевский уделял характерам героев много времени и сил. Они претерпевали у него существенным изменениям. И за написание романов Достоевский брался только после тщательного осмысления характеров героев.

Имена литературных персонажей

Писатели уделяли много внимания именам героев.

Так, Бальзак не зря назвал своего героя Гобсек ( от французского gober le sec, что значит «сцапать сухим»).

У Мольера имя героя Тартюфа аллегорично восходит к слову truffe — обман, плутня.

Гоголь любил наделять своих героев характерными фамилиями: Земляника, Хлестаков, Манилов, Ноздрёв.

Литературный тип

Задача этого приёма показать множество характеров и жизненных ситуаций и привести их к единообразию. То есть создать обобщённый образ, отвлекаясь от мелочей и несущественных деталей.

Как создавали яркие образы писатели?

Чехов часто говорил, что в его голове «целая армия людей» , которая так и просится наружу, нужна лишь команда.

Горький советовал «изображать людей живыми, а это — главное».

У Тургенева был свой авторский метод создания персонажей. Сначала он встречал прототип будущего героя, затем старался детально изучить его, потом помещал героя в необычные обстоятельства.

Иногда писатели так живо представляли своих героев, что начинали переживать вместе с ними. Гёте плакал над Ифигенией, Флобер переживал все страдания Эммы Бовари.

В тоже время Бальзак старался сохранять дистанцию между собой и литературными персонажами. Он даёт оценку Гобсеку, но при этом не становится скупым.

Личные приёмы создания литературных персонажей

От себя хотелось бы добавить, что нужно найти свой, наиболее комфортный приём изображения персонажей.

Бывает, что встречается яркий прототип и он берётся за основу художественного образа. Бывает наоборот, сначала придумывается обобщенный художественный образ, а уже потом он наделяется конкретными чертами от прототипов.

Источник

Средства создания образа-персонажа

1. Портрет— изображение внешности героя. Как было отмечено, это один из приемов индивидуализации персонажа. Через портрет писатель часто раскрывает внутренний мир героя, особенности его характера. В литературе существует два вида портрета — развернутый и разорванный. Первый -обстоятельное описание внешности героя (Гоголь. Тургенев, Гончаров и др.), второй — по ходу развития характера выделяются характерные детали портрета (Л. Толстой и др.). Л. Толстой категорически возражал против детального описания, считая его статичным и незапоминаюшимся. Между тем творческая практика подтверждает эффективность и такой формы портретирования. Иногда представление о внешнем облике героя создается без портретных зарисовок, а с помощью глубокого раскрытия внутреннего мира героя, когда читатель как бы дорисовывает его сам. ‘Гак, в романс Пушкина «Евгений Онегин» ничего не говорится о цвете глаз или полос Онегина и Татьяны, но читатель представляет их как живых.

2. Поступки. Как и в жизни, характер героя раскрывается прежде всего в том, что он делает, в поступках. Сюжет произведения представляет собой цепь событий, в которых раскрываются характеры героев. О человеке судят не потому, что он говорит о себе, а по его поведению.

3. Индивидуализация речи. Это также одно из важнейших средств раскрытия характера героя, так как в речи человек полностью раскрывает себя. В древности бытовал такой афоризм: «Заговори, чтоб я тебя увидел». Речь дает представление о социальном статусе героя, о его характере, образованности, профессии, темпераменте и многом другом. Талант писателя-прозаика определяется умением раскрыть героя через его речь. Искусством индивидуализации речи персонажей отличаются все русские писатели-классики.

4. Биография героя. В художественном произведении жизнь героя изображается, как правило, на протяжении определенною периода. Дня того, чтобы раскрыть истоки тех или иных черт характера, писатель нередко приводи) биографические сведения, относящиеся к его прошлому. Так, в романе И.Гончарова «Обломов» есть глава «Сон Обломова», в которой рассказывается о детстве героя, и читателю становится ясным, почему Илья Ильич вырос ленивым и совершенно неприспособленным к жизни. Важные для понимания характера Чичикова биографические сведения приводит Н. Гоголь в романе «Мертвые души».

5. Авторская характеристика. Автор произведения выступает в качестве всезнающего комментатора. Он комментирует не только события, но и то, что происходит в душевном мире героев. Этим средством не может воспользоваться автор драматического произведения, поскольку его прямое присутствие не соответствует особенностям драматургии (частично выполняют его ремарки).

6. Характеристика героя другими действующими лицами. Это средство широко используется писателями.

7. Мировоззрение героя. У каждого человека есть свой взгляд на мир, свое отношение к жизни и людям, поэтому писатель для полноты характеристики героя освещает его мировоззрение. Характерный пример -Базаров в романе И.Тургенева «Отцы и дети», выражающий свои нигилистические взгляды.

8. Привычки, манеры. У каждого человека есть свои привычки и манеры, которые проливают свет на его личностные качества. Привычка учителя Беликова из рассказа А.Чехова «Человек в футляре» в любую погоду носить зонт и галоши, руководствуясь принципом «как бы чего не вышло», характеризует его как заскорузлого консерватора.

9. Отношение героя к природе. По тому, как человек относится к природе, к «братьям нашим меньшим» животным, можно судить о его характере, о его гуманистической сущности. Для Базарова природа- «не храм, а мастерская, а человек в пей работник». Иное отношение к природе у крестьянина Калиныча («Хорь и Калиныч» И.Тургенева).

10. Вещная характеристика. Пещи, окружающие человека, дают представление о его материальном достатке, профессии, эстетическом вкусе и многом другом. Поэтому писатели широко пользуются этим средством, придавая важное значение так называемым художественным деталям. Так, в гостиной помещика Манилова («Мертвые души» Н.Гоголя), мебель стоит несколько лет нераспакованной, а на столе лежит книга, раскрытая столько же лет на 14-ой странице.

11.Средства психологического анализа: сны, письма, дневники, раскрывающие внутренний мир героя. Сон Татьяны, письма Татьяны и Онегина в романе A.С.Пушкина «Евгений Онегин» помогают читателю понять внутреннее состояние героев.

12. Значащая (творящая) фамилия. Нередко для характеристики героев писатели используют фамилии или имена, которые соответствуют сущности их характеров. Большими мастерами создания таких фамилий были в русской литературе Н.Гоголь, М.Салтыков-Щедрин, А. Чехов. Многие из этих фамилий стали нарицательными: Держиморда, Пришибеев, Дерунов и др.

Источник

Средства создания образа

Средства создания образов помогают писателю раскрыть свой замысел, сделать персонажей зримыми, донести центральную идею до читателя, передать настроение — то есть создать целостный художественный образ в произведении. В теории литературы средствами создания образа выступает речевая характеристика героя (диалог, монолог, внутренний монолог), взаимохарактеристика персонажей, авторская характеристика (портрет, пейзаж).

Художественные средства создания образов:

- Речевая характеристика героя, которая включает в себя монолог, диалог и внутренний монолог.

Монолог

Монолог – речь персонажа, обращенная к другому персонажу или к читателю без расчета на ответ. Монологи особенно характерны для драматургических произведений – один из самых знаменитых – монолог Чацкого из «Горя от ума» Грибоедова. В монологе, как правило, герой высказывает свои идеи, созвучные авторским, а иногда авторская позиция полностью отражается в монологе героя. Подчас монологи носят обличительный характер, призваны открыть глаза окружающим на какие-то проблемы действительности, обнаруживают имеющиеся противоречия, обозначают болевые точки общества.

Для иллюстрации полностью приводим текст монолога Чацкого «А судьи кто. » из комедии Грибоедова «Горе от ума»:

А судьи кто? — За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забытых газет

Времен Очаковских и покоренья Крыма;

Всегда готовые к журьбе,

Поют все песнь одну и ту же,

Не замечая об себе:

Что старее, то хуже.

Где? укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты?

Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,

Великолепные соорудя палаты,

Где разливаются в пирах и мотовстве,

И где не воскресят клиенты-иностранцы

Прошедшего житья подлейшие черты.

Да и кому в Москве не зажимали рты

Обеды, ужины и танцы?

Не тот ли, вы к кому меня еще с пелён,

Для замыслов каких-то непонятных,

Дитёй возили на поклон?

Тот Нестор негодяев знатных,

Толпою окруженный слуг;

Усердствуя, они в часы вина и драки

И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг

На них он выменил борзые три собаки.

Или вон тот еще, который для затей

На крепостный балет согнал на многих фурах

От матерей, отцов отторженных детей?!

Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,

Заставил всю Москву дивиться их красе!

Но должников не согласил к отсрочке:

Амуры и Зефиры все

Распроданы по одиночке.

Вот те, которые дожили до седин!

Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!

Вот наши строгие ценители и судьи!

Теперь пускай из нас один,

Из молодых людей, найдется: враг исканий,

Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,

В науки он вперит ум, алчущий познаний;

Или в душе его сам бог возбудит жар

К искусствам творческим, высоким и прекрасным,—

Они тотчас: разбой! пожар!

И прослывет у них мечтателем! опасным. —

Мундир! один мундир! он в прежнем их быту

Когда-то укрывал, расшитый и красивый,

Их слабодушие, рассудка нищету;

И нам за ними в путь счастливый!

И в женах, дочерях к мундиру та же страсть!

Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!

Теперь уж в это мне ребячество не впасть;

Но кто б тогда за всеми не повлекся?

Когда из гвардии, иные от двора

Сюда на время приезжали:

Кричали женщины: ура!

И в воздух чепчики бросали!»

Диалог

Диалог – речевое общение между действующими лицами, которое в свою очередь, служит способом характеристики персонажа и мотивирует развитие сюжета. То есть герои обмениваются репликами, которые 1) позволяют составить о них, героях, определённое представление, 2) и продвинуть историю: обнаружить новые обстоятельства, открыть возможность для новых поворотов сюжета.

Посмотрим, каким образом диалог помогает дать характеристику героям на примере романа Булгакова «Мастер и Маргарита»:

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.

– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.

– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.

– А что есть? – спросил Берлиоз.

– Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.

– Ну, давайте, давайте, давайте.

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

В этом коротком диалоге, в котором с «женщиной в будочке» по очереди разговаривают Берлиоз и Бездомным перед нами предстают образы двух героев: один просит нарзану, подгоняет будочницу нетерпеливым «ну, давайте, давайте, давайте!»; а другой сиплым голосом просит пива.

Внутренний монолог

Внутренний монолог – речевая партия героя, обращенная к самому себе и произносимая «про себя», не вслух. Например, внутренний монолог Андрея Болконского под небом Аустерлица в «Войне и мире» Толстого.

В некоторых произведениях персонаж сам рассказывает о себе в форме устного рассказа, записок, дневников, писем. Этот прием, например, используется в повести Толстого «После бала».

Посмотрите, как это реализовано вовнутреннем монологе Андрея Болконского «Небо Аустерлица» («Война и мир» Толстого):

«Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», – подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нём серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу. »

Портрет

Портрет– изображение в литературном произведении внешности героя: черт лица, фигуры, одежды, позы, мимики, жеста, манеры держаться. В литературе часто встречается психологический портрет, в котором через внешность героя писатель стремиться раскрыть его внутренний мир (например, портрет Печорина в «Герое нашего времени», портрет Жоржа Дюруа в «Милом друге» Мопассана).

Портрет Григория Печорина в «Герое нашего времени»:

«… карие глаза Во‑первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из‑за полуопущенных ресниц они сияли каким‑то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный;

Пейзаж

Пейзаж – изображение картин природы в литературном произведении. Пейзаж также часто служил средством характеристики героя и его настроения в определённый момент (например, пейзаж в восприятии Гринева в «Капитанской дочке» Пушкина перед посещением разбойничьего «военного совета» принципиально отличается от пейзажа после этого посещения, когда стало ясно, что пугачевцы Гринева не казнят).

Пейзаж — изображение бурана в повести Пушкина «Капитанская дочка». Буран здесь становится символом пугачевской вольницы:

«Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»… Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь».

Источник