Принципы и правила создания культурных ландшафтов

В современном мире пока немного антропогенных ландшафтов, которые с полным основанием можно было бы признать культурными в геоэкологическом отношении. К ним принадлежат:

— культурный сельскохозяйственный ландшафт Каменной сгепи, созданный по проекту В. В. Докучаева в черноземной полосе Центра России;

— голландские польдеры на землях, отвоеванных у моря;

— рисовые ландшафты на искусственно террасированных горных склонах юго-восточной Азии (Китай, Индия, Филиппины, Вьешам);

— садово-парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга (Петеpгоф, Павловск, Царское Село);

— регулярные и пейзажные парки Западной Европы;

— парки и сады Китая и Японии; всемирно известные курорты Лазурного Берега;

— спортивные комплексы Альп;

— национальные парки США, Западной Европы и др.

В неодинаковой степени окультурена их природа, но везде она используется оптимально и не деградирует. Люди научились создавать по-настоящему культурные ландшафты. Проектирование и строительство культурных ландшафтов предполагает строгое соблюдение целого ряда ландшафтно-экологических принципов, правил и законов.

1. Принцип природно-хозяйственной адаптивности — сближение, приспособление структуры и функционирования антропогенного ландшафта к особенностям местного природного ландшафта. Нельзя, например, планировать размещение пахотных угодий на склонах крутизною более 3-6° и не предусматривать при этом введения севооборотов и лесомелиоративных мероприятий для защиты земель от смыва и размыва. Из-за опасности овражного расчленения не распахиваются прибровочные части междуречий, примыкающие к крутым склонам эрозионных форм — речных долин и балок. Оптимальное совмещение хозяйственных объектов с ландшафтной структурой конкретного региона необходимо не только в сельском хозяйстве, но и других видах природопользования:

— прокладке железных дорог и автотрасс;

— нефте- и газопроводов;

— гидроэнергетическом и гидромелиоративном строительстве;

— создании рекреационных комплексов и т. д.

Оптимальная вложенность хозяйственных объектов в морфологическую структуру естественного ландшафта — один из обязательных признаков культурного ландшафта.

Не только в пространстве, но и во времени культурный ландшафт должен быть адаптирован к особенностям местной природы. Важно вовремя, в соответствии с сезонными (подсезонными) и погодными условиями:

а) произвести сев сельскохозяйственных культур, их подкормку и защиту от сорной растительности и вредителей;

б) организовать сенокос на лугах, чтобы не потерять кормовые достоинства трав;

в) начать и завершить отопительный сезон в городах и т. п.

Принцип природно-хозяйственной адаптивности предполагает поиск таких технологий природопользования, которые позволяют сделать производство в культурном ландшафте малоотходным или почти безотходным. Технологические меры оптимизации культурного ландшафта очень разнообразны и определяются их социально-экономическими функциями. К ним можно отнести:

а) биологические системы земледелия, внедряемые в последние годы в качестве альтернативных современному химизированному сельскохозяйственному производству и позволяющие отказаться от применения в растениеводстве ядохимикатов,

б) внедрение в энергетику солнечных, геотермальных, ветровых, приливных электростанций, использующих возобновляемые естественные источники энергии;

в) включение в состав городского транспорта средств передвижения на электротяге (включая электромобиль) и параллельное вытеснение с городских улиц двигателей внутреннею сгорания, загрязняющих воздушный бассейн выхлопными газами.

2. Закон ландшафтного проектирования — закон необходимого разнообразия природно-хозяйственных геосистем.

Существование и функционирование любой системы возможно лишь тогда, когда в ее составе участвуют и взаимодействуют неоднородные, но взаимодополняющие элементы. Не нарушенный естественный ландшафт всегда отвечает этому закону.

Упрощение структуры ландшафта, которое часто происходит в процессе его хозяйственного освоения, далеко не безобидно оно нередко влечет за собой дестабилизацию антропогенных ландшафтов под воздействием ускоренной эрозии, дефляции и других разрушительных процессов. Разумеется, человеку проще иметь дело с относительно однородным ландшафтом, в хозяйственном использовании которого можно применять стандартные приемы. Однако в реальности такие ландшафты крайне редки. Они всегда морфологически дифференцированы, и с этим приходится считаться Морфологическая структура ландшафта — сильный фактор стабилизации геосистемы, который должен быть использован и в культурном ландшафте.

Необходимо соблюдать на сельскохозяйственных землях нормы, определяющие соотношение площади пашни, лугов, леса и вод, которые должны быть совместимы с местными климатическими, грунтовыми и почвенными условиями, а равно и характером господствующей сельскохозяйственной культуры. Для южного Нечерноземья Центра России приемлемым принято считать такое соотношение типов земель:

— 40 % — пахотные земли;

— 25 — 30 % — луговые пастбища и сенокосы;

— 5 % — земли населенных пунктов, промышленности и транспорта.

3. Закон необходимого разнообразия.

Антропогенный ландшафт тем лучше поддается управлению, чем ближе его территориальная и временная организация приспособлена к морфологии и динамике природного ландшафта.

Согласно этому структура культурного ландшафта включает не только производственные, но и экологические геосистемы. Наличие экологического каркаса (экологической инфраструктуры) обязательно для культурного ландшафта.

Экологический каркас — это совокупность естественных и искусственных геосистем, выполняющих функцию защиты окружающей среды и «мягкого» управления ландшафтом. Экологический каркас предназначен для поддержания оптимального функционирования, динамической устойчивости ландшафта и создания в нем благоприятной среды обитания Обычными элементами экологического каркаса в сельскохозяйственных, городских, рекреационных ландшафтах являются разного рода зеленые насаждения и водоемы.

Экологический каркас культурного ландшафта должен быть целостным, т. е. представлять единую сеть соединенных друг с другом звеньев — экологических ниш и экологических коридоров. Тем самым в нем создаются благоприятные условия для поселения, размножения и миграции полезных представителей орнитофауны, териофауны, насекомых, обеспечивающих существование биоценоза. Целостной структурой отличается, например, экологический каркас западноевропейского сельскохозяйственного ландшафта в котором экологическими нишами служат островные массивы (рощи) широколиственных лесов, а экологическими коридорами — защитные лесополосы, выращенные по границам полей, пастбищ и вдоль дорог.

Экологический каркас культурного ландшафта должен быть удачно вписан в морфологию местною ландшафта. Все переходные зоны, возникающие на контактах разнородных элементов ландшафта. необходимо отводить под земли экологического каркаса.

В сельскохозяйственных ландшафтах к ним относятся рубежи разного рода угодий, подверженные деструктивным процессам:

— прирусловые поймы и др.

В городских ландшафтах к ним относятся:

— сочленения промышленных зон;

— сочленения селитебных зон;

— сочленения рекреационных зон и др.

4. Культурный ландшафт всегда функционально зонирован.

Под функциональным зонированием хозяйственно освоенного ландшафтного пространства понимается его членение на геосистемы, предназначенные для выполнения определенных социально-экономических функций.

Для современного городского ландшафта характерны следующие типы функциональных зон:

— рекреационная (парки, лесопарки, скверы, пляжи и т. п.);

— лечебно-оздоровительная (детские сады, родильные дома, поликлиники, больницы, дома для престарелых);

Так как большинство крупных городов формировалось на протяжении веков, их функциональные зоны лишь изредка четко дифференцированы. Подчас они сливаются друг с другом, перемежаются пространственно, внедряются одна в другую. Только те города, которые были созданы сравнительно недавно и по единому архитектурному плану, демонстрируют ярко выраженное функциональное зонирование ландшафтного пространства. К ним принадлежит современная столица Бразилии город Бразилиа, город Чандшарх в Индии, Новосибирский академгородок.

В планировке города важно решить проблему соотношения Застроенных земель и открытых водно-зеленых пространств, играющих роль экологического каркаса. Согласно современным требованиям городского проектирования, доля земель экологического каркаса в городском ландшафте в оптимуме должна достигать 30 — 40%. Редко какой из крупных городов может похвастаться такими показателями.

В национальных парках функциональное зонирование является обязательным условием организации территории. Выделяются зоны четырех основных типов:

а) заповедная, в пределах которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, предназначенная исключительно для научных исследований;

б) регулируемого рекреационного использования (осмотр природных, исторических, архитектурных достопримечательностей со строго локализованными и жестко нормированными антропогенными нагрузками);

в) культурно-бытового обслуживания посетителей (гостиничные комплексы, кемпинги, рестораны);

г) хозяйственно-административная (хозяйственные постройки, поселки сотрудников службы управления, мониторинга, научных лабораторий и др.); по периметру национального парка создастся буферная зона, в пределах которой обычно находятся хозяйственно-административные объекты парка.

5. Правило функциональной поляризации.

Под функциональной поляризации понимают максимально возможное пространственное разобщение экологически опасных промышленно-энергетических и транспортных зон, с одной стороны, и средообразующих — селитебных, рекреационных, лечебно-оздоровительных — с другой. Цель поляризации: предотвращение или ослабление загрязняющего воздействия производственных объектов на смежные территории жилых и рекреационно-оздоровительных комплексов. Защитный эффект функциональной поляризации возрастает при разделении функциональных зон буферными зонами экологического каркаса. Распространение полей загрязнения среды в значительной степени зависит от направления господствующего переноса воздушных масс, поверхностного и подземного стока, антропогенного перемещения промышленных и бытовых отходов. Поэтому жилье в городах с наветренной части города значительно дороже, чем в подветренной позиции.

Источник

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Вопросы лекции:

1. Природно-ресурсный потенциал ландшафтов.

2. Воздействие человека на ландшафты. Измененные ландшафты.

3. Принципы создания культурных ландшафтов.

4. Рациональное использование ландшафтов.

5. Основы систематизации и организации территории ландшафта.

1.

Ландшафт согласно современному представлению выполняет средообразующие, ресурсосодержащие и ресурсовоспроизводящие функции. Природно-ресурсный потенциал ландшафта является мерой возможного выполнения им этих функций. Определив природно-ресурсный потенциал, можно оценить способность ландшафта удовлетворять потребности общества (сельскохозяйственные, водохозяйственные, промышленные и т.д.). Для чего выделяют частные природно-ресурсные потенциалы ландшафта: биотический, водный, минерально-ресурсный, строительный, рекреационный, природоохранный, самоочищения.

Природно-ресурсный потенциал — это не максимальный запас ресурсов, а только тот, который используется без разрушения структуры ландшафта. Изъятие из геосистемы вещества и энергии возможно столько, сколько не приведет к нарушению способности саморегулирования и самовосстановления.

Биотический потенциал характеризует способность ландшафта продуцировать биомассу. Мерой биологического потенциала геосистем считается величина ежегодной биологической продукции. Биотический потенциал поддерживает почвообразование или восстанавливает плодородие почвы. Предел биологического потенциала определяет допустимую нагрузку на геосистему. Вмешательство человека в биологический круговорот геосистем снижает потенциальные биологические ресурсы и плодородие почв.

Водный потенциал выражается в способности ландшафта использовать получаемую воду не только растительностью, но и образовывать относительно замкнутый круговорот воды, пригодный для нужд человека. Водный потенциал и свойства ландшафта влияют на биологический круговорот, почвенное плодородие, распределение составляющих водного баланса. Границы между внутриландшафтными геосистемами одновременно являются границами территорий с характерным водным балансом.

Минерально-ресурсным потенциалом ландшафта считают накопленные в течение геологических периодов отдельные вещества, строительные материалы, минералы, энергоносители, которые используют для нужд общества. Такие ресурсы в ходе геологических циклов могут быть возобновимыми (леса) и невозобновимыми (несоизмеримы с этапами развития человеческого общества и скоростью их расхода).

Строительный потенциал предусматривает использование природных условий ландшафта для размещения строящегося объекта и выполнения им заданных функций.

Рекреационный потенциал — совокупность природных условий ландшафта, положительно влияющих на человеческий организм. Выделяют рекреационные ресурсы и рекреационные ландшафты. Рекреационные ресурсы используют для отдыха, лечения, туризма, а рекреационные ландшафты выполняют рекреационные функции (зеленые зоны, лесопарки, курорты, живописные места и т.д.).

Природоохранный потенциал обеспечивает сбережение биологического разнообразия, устойчивость и восстановление геосистем.

Потенции самоочищения определяет способность ландшафта разлагать, выносить загрязняющие вещества и устранять их вредное воздействие.

Ландшафт – многофункциональное образование, т. е. пригоден для выполнения разного вида деятельности, но выбор исполняемых функций должен соответствовать его природным свойствам, ресурсному потенциалу.

2.

Многообразие человеческой деятельности в ландшафтах приводит к их изменению. Измененные ландшафты, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на человека и его хозяйственную деятельность. Последствия взаимодействий для общества могут быть положительными или отрицательными. Проведя объективные измерения показателей, оценивающих состояние ландшафта, определяют направленность последствий и делают анализ. Отрицательным последствиям воздействия человека на ландшафт уделяется основное внимание.

Сложный процесс «воздействия — последствия» имеет не точечный или линейный характер, а эффект взаимодействия в многокомпонентной системе ландшафта распространяется по сложной, ветвящейся цепи процессов. Любая конкретная локальная или региональная геосистема характеризуется вертикальными и горизонтальными связями, действующими в единстве времени и пространства. В результате их взаимодействия происходит перераспределение влаги, энергии и веществ из горизонтальных потоков в вертикальные и из вертикальных в горизонтальные. Через эти потоки и происходит распространение изменений. Без вертикальных связей распространение последствий от воздействий замыкалось бы на тех компонентах, где возникло, а без горизонтальных было бы локализованным в структурных элементах ландшафта.

Воздействие общества на ландшафты можно разделить на группы:

– изъятие из ландшафта энергии или вещества;

– преобразование компонентов ландшафта или его процессов;

– подача в ландшафт энергии или вещества;

– привнесение технических или техногенных объектов в природу.

В результате воздействия общества на ландшафт:

– ухудшается качество компонентов ландшафта;

– нарушаются или изменяются межкомпонентные связи в геосистемах;

– уменьшаются природные ресурсы ландшафта;

– ухудшаются экологические условия;

– ухудшаются условия ведения хозяйства и работы техники;

– уменьшается количество и ухудшается качество продукции.

Ухудшение использования ресурсов ландшафта в производственной деятельности из-за внутрихозяйственных и межхозяйственных связей приведет к отраслевым отрицательным последствиям и передастся на опирающиеся другие отрасли, не связанные с ресурсом. Таким образом, воздействие человека на ландшафты через производственные цепные реакции способно вызвать изменения во всем производственном комплексе.

Важно также учитывать зависимость между силой воздействия, степенью изменений и размерами последствий. Воздействие на ландшафт оценивают показателем — нагрузкой на ландшафт. Допустимое воздействие, не приводящее к нарушению свойств и функций ландшафта, определяется понятием — норма нагрузки, при превышении которой ландшафт разрушается, считается критической или предельно допустимой. Обоснование и разработка норм нагрузок относятся к нормированию. Нормирование позволяет определить границы допустимых нагрузок и измерить их с помощью нормативных показателей. Значения нормативных показателей определяются социально-экономическими потребностями общества, способностью ландшафта саморегулироваться, самоочищаться, самовосстанавливаться.

Результат воздействия хозяйственной деятельности человека на ландшафт можно охарактеризовать:

– изменением его строения, состояния, функционирования; изменением текущей динамики;

– нарушением хода природных циклов и тенденций естественного саморазвития;

– различной реакцией на техногенные нагрузки; изменением устойчивости; изменением механизмов устойчивости; выполнением новых функций;

– надежностью выполнения новых функций и интегральным управлением геосистемами;

– негативными последствиями в ходе выполнения новых функций;

– возможными негативными последствиями на соседние ландшафты;

Изменения в ландшафтах в конечном итоге зависят от естественных факторов, антропогенно-техногенных воздействий и свойств самого ландшафта. Естественные факторы характеризуются зональными условиями, ритмичностью их проявлений (периодом) и размахом колебаний (амплитудой); считают, что геосистемы в таких условиях находятся в устойчивом состоянии.

К антропогенно-техногенным факторам относятся: воздействие инженерных сооружений, специфическая технология производства, вид использования ландшафта. Естественные и антропогенно-техногенные факторы действуют в системе ландшафтных связей в физических, химических, геологических, биологических, механических и других формах. Техногенные факторы аритмичны и могут достигать такой силы воздействия, которая вызовет необратимые изменения в ландшафте. Техногенные воздействия делят на пассивные и активные. Пассивными воздействия считают, когда технические сооружения не оказывают на ландшафт большого влияния, а обмен веществом и энергией между ними минимален — «эффект присутствия». Пассивное воздействие перейдет в активное в случае нарушения равновесия между техногенным фактором и ландшафтом. Например, после строительства техногенного сооружения на склоне могут проявиться смыв или оползни — «эффект толчка».

Активное воздействие выражается в изъятии из ландшафта или привнесении в него вещества или энергии. Например, дождевание изменяет влажность почвы и улучшает условия роста растений, а энергия падающей струи дробит и перемещает почву, т. е. имеет место одновременное поступление вещества и энергии.

Техногенные воздействия на геосистемы разделяют на очаговые и площадные. Очаговое воздействие связано с использованием природных ресурсов, имеющих очаговое распространение. Например, карьер в горнодобывающей промышленности, локальные источники вод и других ресурсов. Площадные воздействия распространены на большие территории: пашни, пастбища, лесные угодья и др.

При воздействии человека на ландшафт наибольшему изменению подвергаются почва, биота, водный и тепловой режимы. Их трансформация вызывает обратимые изменения в геосистеме. Необратимые изменения в ландшафте последуют после нарушения твердого фундамента, рельефа, климата, так как эти компоненты — основные входы в геосистему, через которые извне поступает вещество и энергия. Преобразование твердого фундамента и мезорельефа формирует совершенно новые геосистемы — антропогенные, т. е. созданные человеком (отвалы, карьеры, овраги и др.) и оказывает влияние на почву, биоту, водный и тепловой режимы. Антропогенные геосистемы изменяются по законам природы, но скорость их трансформации превосходит темпы изменений, происходящих в естественных условиях, так как воздействие человека изменило условия поступления или расхода вещества и энергии, что повлияло на интенсивность природных процессов. Технические сооружения интенсивно обмениваются веществом и энергией с окружающей их средой. Каналами связей между компонентами геосистемы и техническим сооружением являются контактные поверхности сооружения с геосистемой. Наиболее активные изменения в зоне влияния технических сооружений в геосистемах происходят в первые годы (годы резких изменений исходных состояний) их эксплуатации. Затем идет период изменений наиболее инертных компонентов геосистем. Далее скорость изменений в геосистеме замедляется, трансформация продолжается, но темпы ее постепенно приближаются к естественному фону.

В результате в геосистеме устанавливается новое устойчивое состояние. Здесь важно время релаксации, т. е. продолжительность периода основных изменений при перестройке геосистемы. Минимальное время перестройки геосистем длится 10. 15 лет.

Помимо временньк изменений в геосистеме изменяется ее пространственная структура, так как в прилегающих к техническому объекту геосистемах активизируются горизонтальные и вертикальные связи.

Воздействие на любой компонент ландшафта по цепочке вертикальных связей передастся на другие компоненты, а по горизонтальным связям — на другие геосистемы. Воздействия прямо или косвенно изменяют многие природные процессы: теплового баланса, влагооборота, биологического и геохимического круговорота, перемещения материала.

Так, изменения литогенной основы могут быть связаны с прямым или косвенным воздействием человека: добыча полезных ископаемых, земляные работы. Образуются карьеры, выемки, отвалы пустой породы, терриконы и другие техногенные формы рельефа, которые способствуют обвалам, осыпям, оползням, размывам, развеиванию, проседаниям, провалам. Образовавшиеся формы рельефа формируют новые природные комплексы, перемещение пород нарушает естественный режим поверхностных, почвенных, грунтовых вод, возможно образование поверхностных водоемов, заболачивание территории. Сведение традиционного растительного покрова, распашка земель, выпас скота приводят к эрозии и смыву земель, образуются вторичные формы рельефа (овраги, балки, промоины и т. д.). Ежегодно эрозия и дефляция выносят из ландшафтов суши миллиарды тонн гумусовых частиц. Эти процессы, как правило, необратимы.

Изменения условий поверхностного, внутрипочвенного, грунтового стока оказывают влияние на влагооборот ландшафта. Воздействуя на физические факторы режимов стока рек, искусственное регулирование стока и русл рек за многолетний период изменяет водный баланс водосбора. Преобразование составляющих водного баланса на водосборе изменяет функционирование всех сопряженных с ним геосистем. Осушение, орошение, агротехнические мероприятия, застройка территорий, искусственное покрытие, изменение инфильтрационной и фильтрационной способности почв, условий поверхностного стока, запасов влаги и других факторов изменяют водный баланс и влагооборот ландшафта.

Замещение естественных биоценозов искусственными снижает общую биологическую продуктивность, обедняет почвы, снижает интенсивность биологического круговорота веществ. В тундре, лесах, степях, пустыне сведение растительного покрова сопровождается разрушением почвенной структуры, изменением условий почвообразования, истощением, смывом и развеиванием почв. Культурные растения ежегодно выносят из почвы сотни миллионов тонн азота, фосфора, калия, кальция, зольных элементов. Так, за счет получения урожая почвы со средним содержанием минеральных веществ могут быть полностью истощены за 15. 50 лет. С полей с эродированными почвами азота, фосфора и калия смывается в 100 раз больше, чем вносится с удобрениями. Внесение удобрений не восполняет всех потерь, так как до 40. 50 % питательных веществ, вносимых в почву, выносится с полей и вовлекается в неконтролируемую миграцию. Пестициды через питательные цепи, накапливаясь в тканях организмов, распространяются от низших звеньев цепи к высшим.

В процессе хозяйственной деятельности человека в геохимический круговорот вовлекается много соединений, самостоятельно не существующих в природе. Большая часть их — это отходы производства, использованные изделия, результат хозяйственной деятельности: удобрения, гербициды, пестициды, отбросы и др. В атмосферу попадают газы (углекислый газ, окись углерода) от сжигания на промышленных предприятиях топлива, от двигателей внутреннего сгорания (оксиды углерода, сернистый ангидрид) при сжигании нефти и угля (окислы азота, углеводороды). Твердые продукты сгорания топлива (копоть, сажа), пыль, радиоактивные выбросы распространяются на тысячи километров, попадают в почву, поверхностные и грунтовые воды, в питательные цепи. Со сточными водами распространяются кислоты, фенолы, нефтепродукты, хозяйственные и бытовые выбросы. Их источниками являются промышленные и бытовые свалки отходов (с токсичными веществами), животноводческие фермы, сельскохозяйственные поля, загрязненные удобрениями и ядохимикатами. Загрязнения распространяются с талыми водами и жидкими осадками, попадая в каналы, реки, озера и моря; необратимо загрязняют Мировой океан. Накопление или удаление элементов, участвующих в геохимическом круговороте в геосистемах, зависит от климатических условий ландшафта. Растительность в геохимическом круговороте может играть роль буфера или захватывающего концентратора.

Хозяйственная деятельность человека приводит к непреднамеренному изменению теплового баланса. Сюда относятся: поступление тепла в атмосферу при сжигании топлива, парниковый эффект при увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере, повышение содержания аэрозолей в атмосфере, изменение отражательных характеристик деятельной поверхности и т. п. Перечисленные непреднамеренные воздействия вызывают нагрев атмосферы и тем самым приводят к необратимым изменениям в природе.

Измененные геосистемы с позиций природопользования можно классифицировать:

–на преднамеренно или непреднамеренно измененные;

–сельскохозяйственные, лесохозяйственные, промышленные, городские, рекреационные, заповедные, средозащитные в зависимости от выполняемых социально-экономических функций;

– слабоизмененные, измененные, сильноизмененные по сравнению с исходным состоянием;

– культурные, аккультурные по последствиям изменения;

– системы с преобладанием процесса саморегуляции и с преобладанием управляющего воздействия со стороны человека в зависимости от соотношения процессов саморегуляции геосистем и управления.

По степени изменения ландшафты подразделяют:

– на условно неизмененные, которые не подвергали непосредственному хозяйственному использованию и воздействию. В этих ландшафтах можно обнаружить лишь слабые следы косвенного воздействия, например осаждение техногенных выбросов из атмосферы в нетронутой тайге, в высокогорьях, в Арктике, Антарктике;

– слабоизмененные, подвергающиеся преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию (охота, рыбная ловля, выборочная рубка леса), которое частично затронуло отдельные «вторичные» компоненты ландшафта (растительный покров, фауна), но основные природные связи при этом не нарушены и изменения носят обратимый характер. К таким ландшафтам относят: тундровые, таежные, пустынные, экваториальные; среднеизмененные ландшафты, в которых необратимая трансформация затронула некоторые компоненты, особенно растительный и почвенный покров (сводка леса, широкомасштабная распашка), в результате чего изменяется структура водного и частично теплового баланса;

– сильноизмененные (нарушенные) ландшафты, которые подверглись интенсивному воздействию, затронувшему почти все компоненты (растительность, почвы, воды и даже твердые массы твердой земной коры), что привело к существенному нарушению структуры, часто необратимому и неблагоприятному с точки зрения интересов общества. Это главным образом южно-таежные, лесостепные, степные, сухостепные ландшафты, в которых наблюдаются обезлесивание, эрозия, засоление, подтопление, загрязнение атмосферы, вод и почв; широкомасштабная мелиорация (орошение, осушение) также сильно изменяет ландшафты;

– культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе, с учетом вышеизложенных принципов, в интересах общества и природы – ландшафты будущего.

Отношения человека и природы должны обеспечить гармоничное сочетание суверенных интересов человека и общества со столь же суверенными «интересами» природы, что материализуется в создании культурных ландшафтов, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе, т. е. с учетом вышеуказанных принципов, в интересах общества и природы.

По-видимому, более обоснована идея В. Б. Сочавы — сотворчества с природой. Даже в интенсивно эксплуатируемых ландшафтах природа должна проявляться в полной мере: действуя в союзе с природой, можно добиться больших успехов, нежели пытаясь «покорить» ее.

Очевидно, нельзя и не нужно стремиться превратить все ландшафты в культурные. Так, таежные ландшафты или ландшафты тропических лесов пусть еще долгое время будут природными фабриками кислорода, местом обитания животных и растений, регуляторами водного режима, наконец, запасами древесины и других ресурсов для будущих поколений.

Поэтому необходима работа в следующих направлениях: первое — за многими, особенно условно неизмененными и слабоизмененными, ландшафтами требуется уход: уменьшение загрязнения за счет сокращения техногенных выбросов в атмосферу, противопожарные мероприятия, борьба с вредителями и болезнями, санитарные рубки леса, регулирование (ограничение) хозяйственной деятельности. Это относится к тундровым, слабоосвоенным таежным, полупустынным и пустынным ландшафтам;

– второе — взаимоотношения человека и ландшафта — это консервация некоторых ландшафтов, т. е. организация заповедников, природных и национальных парков, прежде всего для сохранения генофонда растений и животных, а также в рекреационных, оздоровительных, культурных, водоохранных, почвозащитных, санитарных целях. Хотя это можно осуществить на относительно небольших территориях, но это имеет очень большое значение, в том числе и воспитательное;

– третье — оптимизация средне- и сильноизмененных (нарушенных) ландшафтов с целью превращения их в культурные.

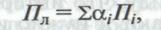

Создавая культурные ландшафты, человек повышает их потребительскую стоимость и продуктивность. В самом общем случае суммарная продуктивность ландшафта равняется:

где аi, — доля площади ландшафта, находящаяся в i-м пользовании; Пi, — продуктивность части ландшафта при i-м использовании.

При такой оценке надо иметь в виду вполне возможный случай, когда Σаiможет быть больше единицы. Это означает, что одну и ту же территорию можно использовать для разных целей. Например, земли водного фонда можно использовать для рыбоводства, гидроэнергетики, транспорта, рекреации. Обязательно надо оценивать взаимозависимость продуктивностей, искусственное повышение одной из них может привести к снижению другой, как на той же, так и на соседней части ландшафта.

Важно также, какой ценой оплачен рост продуктивности, в частности, каким объемом материальных или энергетических ресурсов, извлекаемых, в том числе и из других ландшафтов.

Таким образом, совокупность мероприятий по окультуриванию ландшафтов должна основываться на оптимизации не частных продуктивностей, что обычно и делают, а на доказательстве повышения суммарной продуктивности с учетом межландшафтных связей.

В культурном ландшафте надо обеспечивать максимальную производительность возобновляемых природных ресурсов, и, прежде всего биологических. Нужно ориентироваться на использование возобновляемых «чистых» энергетических ресурсов, не загрязняющих природную среду; предотвращать нежелательные как природные, так и техногенные процессы (эрозия почв, заболачивание, засоление, наводнения, оползни, размывы берегов, сели, обмеление рек, загрязнение воздуха, вод, почвы и т. д.).

В создании культурного ландшафта главное значение отводят научной организации его территории. В проекте организации территории предусматривают оптимальное число угодий различного назначения, рациональное соотношение их площадей, взаимное расположение, форму и размеры, режим использования и мелиорации.

Эти решения определяются, с одной стороны, социальным заказом, а с другой – строением самого ландшафта и тем наследием, которое оставила предшествующая хозяйственная деятельность. Причем следует иметь в виду, что интересы экономики и охраны природы не всегда совпадают и нужно искать компромисс, отдавая предпочтение сохранению природы.

Для функционирования ландшафта при превращении его в культурный необходимо соблюдать следующие требования:

– культурный ландшафт не должен быть однообразным, но он обусловлен сложным морфологическим строением, что затрудняет использование земель (применять сельскохозяйственную технику).

– в культурном ландшафте не должно быть антропогенных пустошей, заброшенных карьеров, отвалов, свалок, служащих источниками загрязнения, все они должны быть рекультивированы;

– при организации территории следует стремиться к увеличению площади под растительным покровом, включая посевы сельскохозяйственных культур, среди которых обязательно должны быть травы; рекультивируемые площади желательно занимать древесными насаждениями, устраивать природоохранные зоны в виде древесно-кустарниковых полос;

– на части культурного ландшафта желательно экстенсивное приспособительное использование земель, так как естественные ценозы довольно эффективно используют солнечную энергию и при определенных условиях экономически не менее выгодны, чем посевы культурных растений, при разумном уходе за лесами, естественными лугами, пастбищами и даже болотами (особенно верховыми) и с них можно получать продукцию, полезную для человека, и это будет способствовать охране природы;

– культурный ландшафт должен иметь охраняемые территории, на которых могут быть расположены заповедники – строго охраняемые земли, где разрешены только научные исследования без всякой хозяйственной деятельности и без массового посещения людьми; природные резерваты, заказники разного назначения (в том числе и охотничьи), а также редкие или интересные природные объекты: водопады, формы рельефа, геологические обнажения, уцелевшие остатки коренных растительных сообществ и т. п. Хорошо сочетаются природоохранные, рекреационные, культурно-воспитательные и экономические функции ландшафта в национальных и природных парках;

– при организации территории ландшафта необходимо учитывать горизонтальные связи между его составляющими, направление потоков веществ и их интенсивность, что очень важно при размещении промышленных предприятий, жилых кварталов, зеленых зон, водоемов, участков пашни при расчлененном рельефе;

– на территории культурного ландшафта должен быть выполнен комплекс работ по улучшению, восстановлению и облагораживанию гидрографической сети: восстановление малых рек, создание водоемов, регулирование поверхностного и подземного стока, улучшение качества поверхностных и подземных вод;

– при создании культурного ландшафта завершают его внешним благоустройством — рекультивация земель, рациональное размещение угодий, создание природоохранных зон, а также удачное вписывание в ландшафт различных сооружений (это предмет ландшафтной архитектуры).

Перечисленные мероприятия по рациональному размещению угодий, правильному их использованию и охране необходимо сочетать с мероприятиями по повышению их потенциала — различные мелиорации, т. е. активное регулирование процессов функционирования ландшафта.

Рациональное использование природных ресурсов ландшафта — составная часть природопользования, которая включает: ресурсопотребление, ресурсопользование, воспроизводство природных ресурсов.

Ресурсопотребление связано с изъятием из природы вещества или энергии и образованием отходов двух видов: сохраняющих природную форму и имеющих преобразованную форму. В первую группу входят отрасли: водопользования, лесоэксплуатации, добычи топлива и сырья, охоты, рыболовства; во вторую – отрасли: по первичной переработке сырья и топлива, нефтеперерабатывающие, химической промышленности, металлургии, теплоэнергетики, производства стройматериалов, перерабатывающие древесное и сельскохозяйственное сырье. Эти отрасли при переработке первичного сырья загрязняют ландшафты большим количеством отходов.

Ресурсопользование включает отрасли, встраивающие в ландшафт новые элементы и использующие природные процессы: животноводство, гидроэнергетика, транспорт, строительство, рекреация. Ресурсопользование сопровождается загрязнением ландшафтов, изменением свойств геосистем.

Воспроизводство природных ресурсов способствует их расширению, поддержанию исходного состояния, восстановлению нарушенных геосистем. К группе воспроизводящих отраслей относятся: мелиорация и рекультивация земель, очистка почв, вод, атмосферы от загрязнения, регулирование стока, лесоводство, звероводство, рыбоводство, охранная деятельность.

Чрезмерное ресурсопотребление и ресурсопользование могут привести к негативным экологическим последствиям: истощению природного ресурса, загрязнению ландшафта, изменению его структуры и свойств. Истощение природных ресурсов ландшафта, выраженное количественно и качественно, характеризуется сокращением земельного фонда, снижением плодородия почв, запасов полезных ископаемых, подземных вод, биологических ресурсов, видового разнообразия биоты. Масштаб последствий оценивают по следующим показателям: ресурсоемкость, отходность, землеемкость.

Ресурсоемкость — объем извлекаемого из ландшафта вещества и энергии (органики, минеральной части, воды, воздуха). Измеряют ее количеством ресурсов, необходимых для производства единицы конечной продукции.

Отходность — количество неиспользуемых в производстве продуктов, поступающих в ландшафт от деятельности человека. Такие отходы обусловлены несовершенством технологии или ее нарушениями.

Землеемкость — размер нарушенной или используемой человеком территории при любом виде деятельности. Она несет функции пространственной базы производства (местоемкость) или источника возобновимых биологических ресурсов, образованного после перевода территории в сельскохозяйственные угодья, лесохозяйственные, водохозяйственные или минеральных ресурсов.

Рациональное использование ландшафтов невозможно без разработки принципов и нормативной базы природопользования. Главные принципы рационального природопользования — использование природных ресурсов ландшафта не должно приводить к резкому изменению природно-ресурсного потенциала; нарушать устойчивые межкомпонентные и межсистемные взаимосвязи в ландшафте; ухудшать экологические условия ландшафта, снижать условия жизнедеятельности человека. Рациональное использование ландшафта означает выявление и учет всего многообразия ресурсов ландшафта, рассмотрение объекта использования как составной части региональной геосистемы, состоящей из локальных геосистем, оценку всех возможных последствий и экологических изменений в геосистемах, обоснованный выбор хозяйственной деятельности, полное использование ресурсов с минимизацией отходов и отрицательных воздействий. Рациональное использование ресурсов ландшафта предусматривает их инвентаризацию, экологическую оценку ситуации, технологию производства, последствия хозяйственной деятельности человека.

Инвентаризация природных ресурсов включает учет их количества, качества, запасов, форму и степень эксплуатации. Помимо определения различных параметров ландшафта проводят его картирование.

Для учета ресурсов используют аэрокосмические методы, позволяющие с большой точностью определять площадь естественных и антропогенных геосистем, запасы биомассы в лесах и угодьях, оценивать состояние земель и т. д. В первую очередь инвентаризации подлежат невосполнимые и незаменимые, быстро уничтожаемые ресурсы. В результате инвентаризации природных ресурсов, помимо законодательно предусмотренных: земельного, водного, лесного и других видов кадастров, создают кадастр природных ресурсов ландшафта. Например, земельный кадастр, включает сведения о природном, хозяйственном и правовом положении земель, видах землепользования, бонитировке почв, экономической оценке земель. Рациональное природопользование в ландшафте сопровождается сопоставлением имеющихся ресурсов с запросом и потребностью различных потребителей, экологизацией технологических процессов, экономным, комплексным и интенсивным использованием ресурсов, применением ресурсосберегающих и малоотходных технологий, утилизацией отходов.

Комплексное использование природных ресурсов ландшафта — это всестороннее их освоение, вовлечение в технологическую цепочку разных по степени ценности компонентов. Интенсивное использование ресурсов предполагает увеличение выхода продукции из единицы объема или с площади ресурса, без дополнительного вовлечения в эксплуатацию компонентов. Важное направление в рациональном использовании ландшафтов — совершенствование способов очистки сельскохозяйственных и промышленных загрязнений.

Особое значение в рациональном использовании ландшафтов имеет возобновительная способность ресурсов. Земельные и биологические ресурсы способны возобновляться, но лишь тогда, когда интенсивность их использования не превышает скорости их самовосстановления. В случае невыполнения этого требования ресурсы истощаются, а затем исчезают.

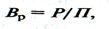

Отсюда первый и главный принцип рационального использования ресурсов ландшафта — изъятие ресурсов не должно превышать уровень их естественного возобновления. Приближенно возобновляемые ресурсы равны:

где Р— ежегодно расходуемая часть природного ресурса; П—приход за тот же период.

При Вр = 1 потребление конкретного ресурса относительно сбалансировано, Вр > 1 указывает на истощение потребляемого ресурса, необходимо улучшение его состояния, при Вр

Источник