Выбор и обоснование схемы смешения клонов на ЛСП

3. Выбор и обоснование схемы смешения (размещения) клонов на лесосеменной плантации (по Любавской, по Райту, по Котову). Составление графической схемы размещения.

При решении этого вопроса также следует исходить из представления о ЛСП как о комплексе растений, состоящем из определенного набора клоновых групп или полусибсовых семей, каждая из которых (клоновая группа или полусибсовая семья) включает в себя определенное количество особей. В соответствии с таким представлением, приводимые далее сведения о принципах смешения клонов на клоновых ЛСП следует относить и к порядку смешения полусибсов на площади плантации.

2. Задача о выборе и обосновании количества клонов (клоновых групп) и полусибсовых семей и определение численности особей в каждом клоне решена нами ранее. Мы также отмечали, что основная цель такого подхода к формированию ЛСП, при котором на каждой плантации высаживается несколько клонов или семей – необходимость исключить близкородственное скрещивание (инцухт), опасность которого возникает на плантациях заложенных одним клоном или ограниченным их числом. Для достижения этой цели (исключить инцухт) стремятся обеспечить опыление женских цветков одного клона пыльцой другого и избежать самоопыления. Одним из решений выступает специально размещение клонов на ЛСП.

3. Обязательным требованием при создании ЛСП является соблюдение правила смешения клонов (или семей при семенном происхождении посадочного материала). Выбор и обоснование схемы размещения клонов на маточной плантации выполняется на основе существующих разработок и (Любавская, 1984; Райт, 1978; Котов, 1997; ОСТ 56-74-96; Указания…, 2000; Рекомендации…, 2004). При этом предусматривается такое решение задачи, при котором каждое растение отдельного клона (рамета – каждая особь каждого клона) или каждое растение полусибсовой семьи, представляющие собой вегетативное или семенное потомство одного плюсового дерева (ортета), было бы окружено наибольшим числом представителей других клонов или семей соответственно. Необходимость именно такого подхода к формированию ЛСП обусловлено способностью однодомных древесных растений, которые сами по себе в нормальных условиях являются перекрестноопыляемыми, к самоопылению. Самоопыление ведет к гомозиготизации семенного поколения, что в свою очередь способствует накоплению в нем особей с проявлением рецессивных признаков, способных проявиться в фенотипе гомозиготных особей. Это в свою очередь приводит к ослаблению жизнеспособности (в широком понимании) семенного потомства. Перекрестное опыление, наоборот, способствует поддержанию высокого уровня гетерозиготности, что уменьшает долю рецессивных проявлений признаков и способствует проявлению эффекта гетерозиготности. Все это обеспечивает более высокие качества семенного потомства и способствует усилению его жизнеспособности. Следовательно, при создании ЛСП необходимо добиваться условий, максимально благоприятствующих перекрестному опылению между разными клонами или семьями и всемерно устранять возможность самоопыления. Желательно, чтобы каждый клон имел возможность быть опыленным пыльцой всех остальных клонов на плантации. Это достигается тем, что вокруг каждой особи отдельного клона в соответствии с выбранной схемой размещения посадочных мест располагаются неповторяющиеся особи других клонов, вокруг следующей особи первого клона располагается другой набор неповторяющихся особей следующей группы клонов и т.д. В заключение составляется графическая схема размещения посадочных мест каждого клона.

Известны разные схемы смешения клонов. Одной из них является так называемая блочная схема, при которой весь набор клонов (или представителей полусибсовых семей) размещается по одному растению в порядке возрастания номеров от первого до последнего на каждом из ограниченных участков – блоков. Каждый блок включает в себя весь набор клонов, размещаемых в том или ином порядке, и имеет размеры в зависимости от их количества и выбранных площадей питания (3 × 3 = 9 м; 2 × 5 = 10 м; 3 × 4 = 12 м;… 5 × 5 = 25 м и т.д.). За первым блоком идет второй такой же, затем третий и т.д., образуя полосы блоков. За первой полосой блоков на местности идет вторая такая же полоса и т.д. В итоге на площади размещается некоторый набор блоков с полным набором клонов по одному растению в каждом. В такой ситуации обеспечивается еще одно важное требование – одноименные клоны максимально удалены друг от друга. Предложенная схема весьма удобна в практической реализации и, по мнению некоторых исследователей (Котов, 1997, ч.2, стр. 58), может найти широкое применение при создании плантаций различных видов деревьев и кустарников. Как правило, форма блоков квадратная, или близкая к ней. Недостатком этой схемы смешения является одинаковое сочетание и размещение клонов на каждом блоке, что в известной степени ограничивает возможность комбинации скрещивания между различными клонами (клоны удалены один от другого в разной степени).

Этот недостаток устраняется в других схемах смешения клонов, которые, как правило, более сложно организованы и вследствие этого более сложны для технического выполнения.

При использовании схемы случайного смешения в рядовой посадке семенной плантации (по Лангеру и Штерну, цит. по Любавской, 1982, стр. 219) каждый клон (за исключением крайних рядов по периметру плантации) будет окружен саженцами 6 других клонов. По этой схеме базовым вариантом создания плантации принимается плантация из 10 клонов, каждый из которых представлен 10 саженцами (по Лангеру и Штерну, цит. по Любавской, 1982, стр. 219). Эту схему М.М. Котов (1997, ч.2., стр. 58) называет схемой случайного смешения. Тогда каждый клон, представленный10 саженцами, будет иметь возможность быть окруженным 60 другими саженцами, представляющими другие клоны. Графическое изображение схемы (имеющееся почти во всех учебниках по лесной селекции) показывает, что каждое растение каждого клона имеет одинаковые возможности к сочетанию с оставшимися растениями других клонов и минимальные возможности к переопылению пыльцой того же клона с других растений, представляющих его. Такая схема может быть составлена для любого (более 10) набора клонов, при принципиально любом представительстве каждого из них (по 10 и более саженцев). При этом следует предусмотреть, чтобы каждый ряд содержал один полный набор клонов без повторения в блоке. Наиболее часто реализация представленной схемы на практике предусматривает то, что посадочные места каждого четного ряда смещены по отношению к посадочным местам каждого нечетного ряда на половину шага посадки в ряду.

Номера плюсовых деревьев, клоны которых в заданной повторности (10-кратная повторность) размещены в посадочных местах в рядах по территории плантации

Рисунок 4.1 – Схема размещения 10 клонов (по 10 растений в каждом) на семенной плантации (по Лангеру и Штерну).

При использовании периодически повторяющейся схемы смешения клонов в первый ряд, как правило, высаживают по одному саженцу каждого клона, формируя тем самым базовый параметр блока. Каждому клону (каждому растению, представляющему клон) присваивается порядковый номер в соответствии с порядковым номером посадочного места в первом ряду. В следующий ряд на первое посадочное место высаживают клон, имеющий порядковый номер (по порядку, принятому в первом ряду) на 5 – 7 или иное количество единиц больший, чем номер «первого» посадочного места, и далее все клоны по порядку. При этом после посадки клона с последним порядковым номером ряд продолжают заполнять недостающими (до полного набора) клонами, начиная с первого и заканчивая клоном, имеющим порядковый номер, на один меньший, чем в самом начале ряда. При высадке растений в третий и последующий ряды указанное требование сохраняется. Возможен и несколько иной порядок реализации периодически повторяющейся схемы смешения. При этом саженец, представляющий первый клон (по порядку, принятому в первом ряду), во втором ряду высаживают на пятое (шестое, седьмое или иное) посадочное место. За ним размещают все остальные клоны в соответствии с их порядковыми номерами, заполняя ряд до конца. Клоны с последними по счету порядковыми номерами, не вместившиеся в ряд (поскольку ряд начинался не с первого, а с пятого посадочного места), высаживают в начале того же ряда с первого посадочного места в соответствии с возрастающими номерами. В следующем (третьем) ряду первый клон смещают еще на пять мест по отношению к предыдущему ряду и т.д. Примеры представлены ниже.

Источник

Преимущества и недостатки ЛСП семенного и вегетативного происхождения

ЛСП семенного происхождения создают семенным потомством (семьями) плюсовых и элитных деревьев, поэтому их называют семейственными, потомственными, генеративными, корнесобственными и т.д. Они имеют следующие преимущества:

1) Более простой способ получения посадочного материала;

2) Меньшие трудовые и денежные затраты на закладку и уход за плантацией;

3) Более высокая устойчивость и долговечность семенных деревьев;

4) Большее генетическое разнообразие семенных деревьев и, как следствие, производимых на ЛСП семян.

Уступают ЛСП вегетативного происхождения:

1) по возрасту вступления в плодоношение;

2) генетической ценности получаемых семян;

3) возможности регулирования плодоношения и повышения урожая семян на плантациях соответствующим отбором материнских деревьев.

Семена, заготавливаемые на лесосеменной плантации семенного происхождения первого порядка относятся к категории улучшенных.

ЛСП вегетативного происхождения или клоновые лесосеменные плантации являются основной формой организации сортового и элитного семеноводства лесных пород и отличаются следующими преимуществами:

1) Более полным сохранением наследственных свойств плюсовых деревьев;

2) Более ранним наступлением цветения и плодоношения;

3) Возможностью регулирования плодоношения за счет использования урожайных клонов и подбора подвоев;

4) Возможностью использования данных о комбинационной способности плюсовых деревьев при закладке новых плантаций;

5) Возможностью использования ЛСП для НИР, в том числе для получения семян от свободного и контролируемого опыления с целью генетической проверки плюсовых деревьев;

Используются для оценки клонов по быстроте роста, устойчивости к неблагоприятным факторам среды, репродуктивным особенностям. Здесь заготавливают сортовые семена на ЛСП первого порядка, созданных вегетативным потомством элитных деревьев.

Система учета селекционно-семеноводческих обьектов

Для селекционно-семеноводческих объектов устанавливается единая система учета.

При отборе кандидатов в плюсовые деревья и плюсовые насаждения на каждый объект составляют в одном экземпляре Карточку предварительного отбора плюсового дерева и Карточку предварительного отбора плюсового насаждения (Приложения Б).

Кандидаты в плюсовые деревья выделяют любым не повреждающим их способом, позволяющим быстро отыскать их в натуре.

Одновременно с началом работ по созданию ЛСП (ее поля или блока), маточной плантации, отводу естественных насаждений или лесных культур для формирования ПЛСУ, закладке ПЛСУ, созданию архива клонов, испытательных, географических и популяционно-экологических культур составляют паспорт на каждый из указанных объектов.

Паспорту лесосеменной (маточной) плантации (Приложение В) обязательно прилагают Описание плюсовых деревьев, представленных на лесосеменной (маточной) плантации (Приложение Г).

Паспорта ЛСП, маточной плантации и Паспорт ПЛСУ (Приложение Д) составляют в двух экземплярах: один экземпляр — для лесхоза или специализированного по семеноводству подразделения, второй — для лесничества. Эти экземпляры паспортов являются рабочими, в них ведут учет мероприятий, проведенных на соответствующих объектах до их зачисления в состав ПЛСБ.

Категории семян

Семена подразделяются на следующие основные селекционные категории: сортовые, улучшенные и нормальные.

Сортовые — это семена, получаемые на лесосеменных объектах, прошедших генетическую оценку по потомству, в том числе:

на ЛСП второго порядка, созданных вегетативными потомствами элитных деревьев;

на ЛСП первого порядка и ПЛСУ, генетическая ценность которых подтверждена результатами испытания их семенных потомств, проведенного по методикам сортоиспытания;

В насаждениях, выделенных в качестве сортов-популяций. Улучшенные — это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по потомству, в том числе:

на ЛСП первого порядка (клоновых и семейственных);

на ПЛСУ, сформированных в культурах, созданных из семян, заготовленных в плюсовых насаждениях, с плюсовых деревьев и на ЛСП;

в плюсовых насаждениях (семенных заказниках).

Нормальные — это семена заготовленные на ПЛСУ (кроме указанных выше случаев), ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в насаждениях (в том числе на лесосеках) нормальной селекционной категории.

Генетически наиболее ценными являются сортовые семена, производство которых необходимо всемерно расширять.

Сбор семян в минусовых насаждениях и с минусовых деревьев, а также использование семян неизвестного происхождения для выращивания леса запрещаются.

Сбор семян с насаждений экзотов, созданных семенами неизвестного происхождения, допускается при условии если они прошли длительную оценку в местных условиях.

К сортовым и улучшенным относятся семена, собранные с сортовых популяций, плюсовых и элитных деревьев, плюсовых насаждений, ПЛСУ, ЛСП, когда они соответствующим образом оформлены, аттестованы и включены в состав ПЛСБ.

За правильность указания в паспорте селекционной категории семян несут ответственность зональная лесосеменная станция и заготовитель.

Контроль, за правильностью отнесения заготовителем семян к определенной селекционной категории осуществляют государственные органы управления лесным хозяйством и зональные лесосеменные станции.

Посевные качества семян характеризуются показателями, предусмотренными действующими ГОСТ-ами и техническими условиями.

СПОСОБЫ И ТЕХНИКА ПРИВИВКИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Прививка черенком

Прививка (трансплантация) — это хирургическая операция по искусственному соединению привоя (черенка, глазка) с пригодным для этих целей подвоем (сеянцем определенного возраста).

Требование к привоям — черенки, используемые для прививки должны быть сильными, хорошо вызревшими, здоровыми, свободными от повреждения вредителями и болезнями. Побеги для прививки заготавливают периферии верхней и средней части кроны плюсовых деревьев. Побеги должны иметь хорошо развитые пазушные почки.

Окулировка или прививка глазком применяется при размножении тополей, каштанов, орехов и других пород.

Прививка черенком (черенок – это часть однолетнего прироста с одним или двумя междоузлиями) это более распространенный способ вегетативного размножения плюсовых деревьев главных лесообразующих пород, ими успешно размножаются сосны, ели, лиственницы, пихты, кедр сибирский, дуб, ясень, березы, осины и др.

У хвойных пород черенки заготавливают из средних вертикально стоящих верхушечных побегов, тогда растения растут прямо и хорошо разветвляются. Боковые приросты можно брать только из верхней мутовки. Причем лучше использовать женские побеги (со следами шишек или озими).

Подвой — выращивается из семян тех же плюсовых или элитных деревьев; если таких семян нет, то можно использовать семена, заготовленные на ПЛСУ или на других высокопроизводительных насаждениях. Подвой должен обладать хорошим ростом и состоянием, отсутствием повреждений вредителями и болезнями. Подвой может быть выращен в открытом или закрытом грунте (в горшочках, брикетах, полиэтиленовых рулонах и т.д.), а также в теплицах, оранжереях и т.д.

При подборе компонентов прививки необходимо учитывать совместимость привоя и подвоя.

Сроки прививки зависят от климатических условий местности, биологии породы, способов прививки. Различают:

1) Зимние прививки (привой и подвой находятся в состоянии покоя);

2) Весенние и раннелетние — выполняются черенками зимней или свежей заготовки на начавших вегетацию подвоях;

3) Летние — выполняются одревесневшими черенками текущего года.

Прививки, не связанные с отделением коры (вприклад, вращеп, в боковой разрез) можно проводить в течение всего года, однако приживаемость наблюдается лишь в определенные сроки, в зависимости от породы и погодных условий.

Прививки с отделением коры (окулировка, за кору) выполняются только в период активного сокодвижения.

Копулировку выполняют обычно зимой.

Хвойные породы можно прививать в два срока:

Первый срок с конца марта, первой половины апреля до конца мая, первой половины июня — это период до набухания почек и активного роста побегов у подвоя. Привой — зимние черенки — это периода наибольшей приживаемостью прививок;

Второй срок — летом с использованием черенков текущего прироста. Это вторая половина июня, начало июля до первой — третьей декады августа.

Лиственные породы — прививают зимой, весной и летом:

зимой выполняют копулировку, в условиях теплиц или теплых парников;

весенние и ранневесенние прививки выполняют зимними черенками в течение 1-1,5 месяцев с момента набухания почек у подвоев;

летние прививки начинают с момента одревеснения текущего прироста-это конец июня, вторая декада июля. Продолжительность две-четыре недели. В открытом грунте прививки лучше выполнять в пасмурные дни и при высокой относительной влажности воздуха. В жаркие дни прививки делают рано утром (до 10 часов) и вечером, когда жара спадает.

Заготовка привойного материала.

Черенки для прививки заготавливают обычно с растущих плюсовых или элитных деревьев путем подъема в крону при помощи различных приспособлений — ручных или механизированных.

Сроки заготовки: надо рассчитать так, чтобы как можно меньше хранить черенки до прививки. Для зимних прививок это может быть январь-март, для летних, непосредственно перед прививкой.

Хранение привоя — у лиственных пород сразу после заготовки побегов концы срезов парафинируют, у хвойных это не обязательно. Заготовленные ветви увязывают в пучки и навешивают этикетку с указанием №№ плюсового или элитного дерева и даты заготовки, затем упаковывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильниках, ледниках, снежных буртах, холодных погребах при температуре от -2 до +2 0С.

При летней заготовке у лиственных сразу обрезают листья и хранят в аналогичных условиях не более 1,5 суток. Черенки хвойных можно хранить 2-3 дня (максимально 6-8 дней).

Заложенный материал строго учитывается в журнале регистрации, где отмечают №№ этикетки, №№ плюсового или элитного дерева, дату заготовки, дату закладки на хранение, место и способ заготовки, количество ветвей (черенков).

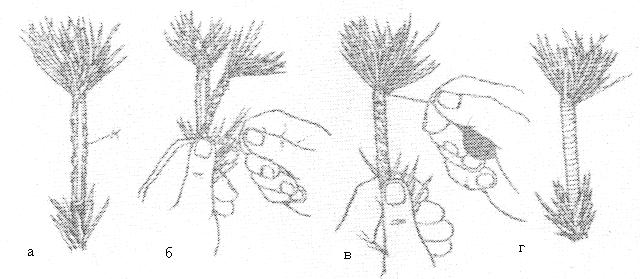

Рисунок 8 – Прививка в приклад сердцевиной на камбий: а – очистка от хвои участка прививки, подготовка повоя; б – выполнение прививки; в – обвязка места прививки; г – выполненная прививка.

Диаметр привоя и подвоя могут быть разной толщины, однако лучшие результаты достигаются при диаметре подвоя более 0,4-0,5 см. привой по толщине должен быть или равным подвою или тоньше его в 1,5-2 раза.

Подготовка привоя. Привойный материал обычно заготавливается за 1 день до прививки и на 1 день работы. Черенки для прививки готовят на 1 час работы (12-15 штук), нарезают их длиной 8-10 см, чаще из однолетнего побега. Боковые веточки обрезают острым ножом или лезвием безопасной бритвы. У хвойных пород у верхушечной почки оставляют 8-12 пучков хвои, остальную обрываю руками рывком по направлению к верхушке побега. При наличии однолетних шишек у сосны, последние можно не удалять. Хранятся, подготовленные к прививке черенки в специальной сумке.

Подготовка подвоя. Верхняя часть основного побега подвоя освобождается от хвои, ее величина должна быть значительно длиннее, чем прививаемый черенок. У ели и пихты хвою на черенке и подвое оставляют или срезают лезвием безопасной бритвы. Боковые почки или растущие побеги на верхушке подвоя полезно удалить, оставив только верхушечную почку. Целесообразно также обрезать концы ветвей первой сверху мутовки.

Прививка. На черенке остро отточенным окулировочным ножом или лезвием безопасной бритвы делаются через его середину. Черенок при этом держат за вершину большим и средним пальцем левой руки (ладонью вверх), указательным пальцем поддерживают его снизу: разрез делают движением от себя. Лезвие быстро заглубляют в побег за хвоей, ведут его через сердцевину вдоль побега и затем сводят на ней в самом конце черенка, чтобы здесь получился небольшой односторонний клин. Плоскость среза должна быть ровной и гладкой без задиров и расщепов древесины. При использовании парафинированных черенков срез делают, не снимая с них парафин. После этого на подвое, в зоне свободной от хвои, ножом или лезвием отделяется продольная полоска коры, равная по длине и ширине срезу на черенке. Срез должен проходить по камбию, т.е. между корой и древесиной в этом случае он будет иметь водянисто-белый цвет. Отдельная полоска коры внизу перерезается и удаляется. Оптимальная длина среза на привое и подвое 6-8 см, допустимая 3-4 см.

После подготовки срезов черенок сразу накладывается на обнаженный камбиальный слой подвоя так, чтобы он полностью совпал со срезом или в крайнем случае со всей поверхностью камбия.

Если срез на подвое длиннее, то черенок прикладывают к его нижней части. После этого делают более частую и полную обвязку, опускаясь сверху вниз вдоль черенка лиственницы и лиственных пород обвязка не должна закрывать боковые почки на черенке. В открытом грунте, в засушливых условиях, обвязку из ниток покрывают сверху садовым варом. При использовании полиэтиленовой пленки обвязку накладывают плотно виток к витку в один слой. Для защиты прививок от поранений во время снятия обвязки, перед обвязкой с обратной стороны от привоя прикладывают полоску картона, вдоль которой затем и производят разрез.

Существуют различные модификации способа прививки в приклад сердцевина на камбий:

прививка в приклад односторонним клином;

прививка в приклад за кору (с язычком);

прививка в приклад во мху или с прикормкой.

Прививка в приклад камбий на камбий. Разработана Л.Я. Гиргидовым В.И. Долголиковым, основана на наиболее полном соприкосновении высоко жизнедеятельных камбиальных срезов. Это ускоряет срастание и обеспечивает приживаемость 80-100%. Этот способ применяется при размножении ели, лиственницы, сосны, кедра. Возможно применение этого способа и при размножении лиственных пород. Достоинство этой прививки состоит в том, что она позволяет использовать для нее и более тонкие побеги, чем при первом способе, что значительно увеличивает использование дефицитного привойного материала.

На черенке с удаленной хвоей срезается полоска коры до камбия длиной 4-6 см, а с противоположной стороны на расстоянии 5-7 см от верхушечной почки делают крутой косой срез. В остальном данный способ ничем не отличается от прививки в приклад сердцевиной на камбий.

Прививка в боковой зарез (по С.С. Пятницкому). Применяется в том случае, когда может выполняться для пород, для которых применима прививка в приклад и сроки те же самые, весна и лето.

Сущность способа: на однолетнем побеге подвоя, который у хвойных на месте прививки освобождается от хвои, на некотором расстоянии от верхушечной почки слегка наклонно (приблизительно под углом в 300) делается боковой зарез глубиной 3-5 см он проходит кору и заходит неглубоко в древесину. Получившийся язычок коры не удаляют, на черенке привоя делают неравномерный клинообразный срез. Плоскости срезов должны сходиться книзу и к одной стороне черенка у самой поверхности коры. Подготовленный таким образом привой вставляется в боковой зарез так, чтобы поверхности срезов черенка и подвоя обязательно совпадали слоями камбия по внешней стороне, для этого необходимо совместить кору привоя и подвоя, и только после этого приступать к обвязке прививки.

К достоинствам описанных выше способов следует отнести то, что при проведении их верхушечная почка у подвоя не удаляется, поэтому в случае гибели привитого черенка подвой может быть использован для выполнения другого способа прививки, связанного с удалением части подвоя выше места прививки.

Прививка в расщеп. Является одним из самых старых и наиболее распространенных способов вегетативного размножения древесных пород.

Сроки весна и лето.

Подготовка подвоя: на подвое на 1-2 см ниже верхушечной почки поперечным срезом удаляют часть побега. У хвойных ниже среза удаляют хвою. Затем на торцевом срезе подвоя делают вертикальный гладкий расщеп по середине глубиной до 4 см. На привое у хвойных оставляют 8-10 пучков хвои у верхушечной почки, а в нижней части делают клиновидный срез по длине, равный глубине расщепа. Черенок плотно вставляют в расщеп так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали, затем плотно обвязывают и обмакивают место среза садовым варом. Наилучшие результаты получаются, когда диаметры привоя и подвоя совпадают.

Однако прививка в расщеп применяется и в том случае, если подвой значительно толще привоя. Тогда торцовый срез тщательно зачищается садовым ножом, кора вдоль будущего расщепа разрезается и садовым топориком раскалывается по диаметру и в центральную часть щели вставляется деревянный клин с плечиками или уступами для упора в пенек подвоя. Черенок помещают в расщеп так, чтобы не повредить кору и обеспечить плотное соприкосновение привоя и подвоя, главным образом их камбиальных слоев. Если кора подвоя толще коры привоя, то привой необходимо немного отодвинуть от наружной стороны подвоя. Если диаметр подвоя значительно превосходит диаметр привоя, то вместо одного можно привить 2 черенка по обе стороны расщепа. После этого клин вынимают, обвязывают и обмазывают прививку садовым варом.

засушливых условиях для повышения приживаемости прививок у лиственных пород прививку дополнительно укрывают полиэтиленовым пакетом, нижнюю часть которого плотно привязывают к подвою. Под пакетом формируется благоприятный микроклимат, способствующий срастанию.

Прививка копулировкой применяется в том случае, если диаметр привоя и подвоя одинаков. Применяют ее в основном для зимней (настольной) прививке лиственных пород в закрытом грунте. Прививка ведется на выкопанных сеянцах или подвойных черенках легкоукореняемых пород.

Копулировка бывает простая и улучшенная.

Простая копулировка (рисунок 9) применяется для тонких (4 мм и меньше) побегах привоя и подвоя.

В этом случае на привое делается два одинаковых косых среза, длиной в 2,5-3 раза превышающие толщину черенка. Затем срезы накладываются друг на друга, место прививки обвязывается, обмазывается садовым варом и помещается в специальное помещение для калюссообразования.

Копулировка улучшенная с язычком отличается от простой тем, что на косых срезах привоя и подвоя делаются зарезы (расщепы), которые при совмещении заходят один на другой и прочно скрепляют привой с подвоем. Разрез (расщеп) делают на расстоянии одной трети от верхнего среза. Как и в предыдущих случаях, совмещая привой с подвоем, стараются совместить камбиальные слои обеих компонентов. После этого прививки обвязываются обмазываются садовым варом.

Прививка за кору. Особенностью этого способа является наличие сокодвижения у подвоя, т.к. в этот период наблюдается хорошее отделение коры и древесины.

Различные способы прививки за кору применяются обычно для размножения лиственных пород, однако они могут применяться и при прививке хвойных. Используют, когда подвой значительно толще привоя.

Наибольшее распространение в лесном семеноводстве получили прививки: прививка «в мешок» (была разработана для дуба, обыкновенная прививка за кору (по К.Г. Ваницеву), прививка за кору по Титтелю, прививка глазком или окулировка и другие.

Прививка дуба «в мешок» (по В.И. Белоусову), рисунок 10.

Приживаемость весенних прививок достигает 80-90%, а летних 60-70%.

Рисунок 9 — Копулировка улучшенная с язычком: а – черенок для прививки; б – подготовленный подвой; в – соединение привоя и подвоя; г – обвязка места прививки.

Подготовка подвоя. На высоте 0,1-0,5 м от земли (можно и выше) остро заточенным секатором или садовым ножом наискось под углом 450 срезают подвой таким образом, чтобы плоскость среза была обращена на север, а козырек с корой на юг. Поверхность среза должна быть гладко. Предварительно ниже места прививки удаляют заподлицо со стволика все боковые ветви. При летних прививках часть побегов оставляют.

Обыкновенная прививка за кору (по К.Г. Ваницеву), рисунок 11. В отличие от прививки дуба в «мешок», при этом способе подвой срезается на торец (на пенек) секатором или пилой. Срез зачищается ножом. Обычно диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Затем на пеньке делается вертикальный разрез коры равный длине среза на черенке привоя. Кора отделяется бородкой прививочного ножа и в нее вставляется черенок плоскостью среза к древесине подвоя. Если диаметр пенька подвоя более 3 см, то можно привить 2 черенка и более. Остальные операции те же, что и при прививке в «мешок».

Прививка за кору по Титтелю, рисунок 12. От предыдущего отличается тем, что на пеньке подвоя два параллельных разреза коры до древесины, расстояние между которыми должно соответствовать ширине нижнего среза черенка.

Полоска коры отделяется и черенок вставляется так, чтобы небольшая часть длинного косого среза выступала над торцом подвоя, а нижняя почка на черенке была бы по крайней мере на 1 см ниже торца подвоя. Полоску коры подвоя обрезают вплотную под глазком черенка. Место прививки плотно обвязывают и обмазывают садовым варом.

Рисунок 10 – Прививка за дуба за кору «мешок»: а- подготовка подвоя;

б – привой; в – соединение привоя и подвоя; г – прививка с надетым полиэтиленовым пакетом.

Рисунок 11 – Обыкновенная прививка за кору: а – черенок для прививки; б – надрез на подвое; в – соединение привоя и подвоя; г – обвязка места прививки

Рисунок 12 — Прививка за кору по Титтелю: а – надрез на подвое; б – вставка черенка; в – выполненная прививка.

Прививка глазком или окулировка, рисунок 13. Один из самых распространенных способов вегетативного размножения плодовых пород, однако в лесном хозяйстве имеет меньшее распространение.

Особенностью этого способа является то, что он проводится, как и прививка за кору, в период интенсивного сокодвижения и хорошего отделения коры от древесины и состоит из основных операций:

1) подготовка подвоя к окулировке (разокучивание подвоя, протирка корневой шейки);

2) Т-образный разрез на подвое в области корневой шейки;

3) снятие глазка с привоя без коры или с небольшим ее слоем (толщина стоя должна быть не более толщины папиросной бумаги);

4) помещение в Т-образный разрез глазка;

5) обвязка прививки (окулировки);

6) окучивание окулянтов.

Подготовка привоя. Черенки готовят из однолетнего прироста с формировавшимися и хорошо развитыми – почками. Длина черенка- см. черенки могут быть как с верхушечными, так и с боковыми почками. Под нижней почкой, обычно с противоположной стороны делается косой срез под острым углом к побегу в виде одностороннего клина. Длина среза – см. с противоположной стороны от косого среза лезвием прививочного ножа аккуратно срезается кора до камбия.

а – срезанный глазок;

б – черенок, предназначенный для срезки глазка;

в – Т-образный разрез на подвое;

г – обвязка места прививки.

Рисунок 13 – Окулировка или прививка глазком.

Прививка выполняется в такой последовательности: пальцами осторожно на пеньке у козырька оттягивается кора от древесины. В образовавшуюся щель («мешок») вставляется черенок.

Опыты показали, что при весенних прививках дуба лучшая приживаемость наблюдается, если черенок камбиальной частью будет совмещен с древесиной, а срезом (древесиной) – с корой (камбием) подвоя. При летних прививках лучшие результаты получаются при совмещении камбиальных слоев привоя и подвоя. Черенок должен войти в «мешок» и держаться в нем. Разрыв коры нежелателен. Место прививки плотно обвязывается нитками, изолентой, полихлорвинильной пленкой и обмазывается пластилином или садовым варом. Обязательно обмазывается и верхний срез черенка, если он был сделан. После обвязки, прививку укрывают полиэтиленовым пакетом, так чтобы он на первых порах не мешал развитию побега привоя.

Размеры глазка те же, что и при прививке черенком. Сроки в период весеннего восходящего и позднего летнего нисходящего сокодвижения.

Для пород с очень толстой корой (орехи, каштаны) возможна окулировка прямоугольным щитком. Сроки окулировки в зависимости от района колеблются

от конца июня до первой половины сентября. Черенки лучше готовить в день выполнения окулировок или за день до их проведения. Заготовке привоя с маточных деревьев должна предшествовать предварительная обрезка плодоносящих деревьев с целью обеспечения получения доброкачественного привойного материала, т.к. плодоносящие деревья имеют очень небольшой текущий прирост, с которых практически невозможно заготавливать глазки. Чтобы глазки были пригодны для окулировки, необходимо иметь прирост не менее 40-60 см. Принципиально окулировка глазком и прямоугольным щитком не отличается. Единственно, что для снятия прямоугольного глазка и приготовления «окна» на подвое надо применять прививочный нож с параллельными лезвиями. Применение такого ножа обеспечивает совпадение прямоугольного щитка, снятого с черенка с «окном» для него на подвое. В связи с тем, что орехи содержат много дубильных веществ и камбий быстро окисляется на воздухе, необходима не только высокая квалификация, чистота, но и быстрота в выполнении всех операций.

Уход за прививками.

Основной уход заключается в удалении обвязки и своевременная обрезка подвоя. При весенней прививке эти операции проводят через 4-5 недель после срастания привоя и подвоя. При летней прививке — весной следующего года.

Источник