Способы создания искусственных оснований.

Основания делятся на:

Естественные.

Используют в условиях природного залегания или после несложной предварительной подготовки. Естественным основанием называют грунт, залегающий под фундаментом и имеющий в своем природном состоянии достаточную несущую способность для обеспечения устойчивости здания или допустимых по величине и равномерности его осадок.

Искусственные.

Предварительно улучшают различными способами.

Основание, состоящее из одного слоя грунта, называют ОДНОРОДНЫМ, а из нескольких пластов — слоистым.

Слой, на котором возводят фундамент, называют несущим, а слои, расположенные ниже — подстилающими. Прочность основания обусловливается прочностью несущего и подстилающих слоев грунта.

Искусственным основанием называют грунт, не обладающий в природном состоянии достаточной несущей способностью на принятой глубине заложения фундамента и который требуется поэтому искусственно упрочнять, (уплотнять).

Увеличить несущую способность слабого грунта можно путем его уплотнения, закрепления или замены слабого грунта на более прочный.

Уплотнение слабого грунта может быть поверхностное и глубинное.

· Поверхностное уплотнение грунта осуществляется пневматическими трамбовками (иногда с втрамбованием щебня или гравия) или трамбовочными плитами массой 2. 4 т,. Для уплотнения больших площадей применяют катки.

· Глубинное уплотнение слабых грунтов выполняют при помощи грунтовых или песчаных свай, образуемых путем пробивания скважин и заполнения их песком или грунтовым материалом с уплотнением.

· Простейшим видом грунтовых искусственных оснований являются песчаные подушки. Слой слабого грунта под будущим фундаментом удаляют и вместо него насыпают песок (с тщательным послойным уплотнением). гравия, щебня или смеси грунта с гравием или щебнем. Подушка распределяет давление от фундамента на большую площадь слабого грунта.

· К более сложным способам искусственного улучшения свойств грунтов относят закрепление их различными вяжущими материалами, нагнетаемыми под давлением через инъекторы: цементным молоком (цементация), раствором жидкого стекла и отвердителя (силикатизация), горячим битумом или холодной битумной мастикой (битумизация). Вяжущие материалы после отвердения связывают частицы грунта в прочный камневидный монолит.

· Цементация применяется для укрепления гравелистых, крупных и среднезернистых песков,

· Силикатизации подвергаются пылеватые пески и лёссовые грунты.

· Битумизация применяется для закрепления сильно трещиноватых скальных пород и песчаных грунтов.

· Лёссовидные просадочные грунты можно закрепить термическим способом — обжигом раскаленными газами через пробуренные скважины диаметром 150. 200 мм, глубиной 15м.

46. Полы на грунте. Конструкция, материал, устройство.

| Примыкание пола по грунту к ленточному фундаменту | Примыкание пола по грунту к столбчатому фундаменту с низким ростверком |

Бетонный пол по гурнту можно применять при ленточном фундаменте, и при столбчатом фундаменте. Плитный фундамент сам является сразу и полом по грунту. При ленточном фундаменте конструкция пола, как правило, примыкает к

47.Привязка несущих и самонесущих стен к координационным осям.

Привязка – процесс определения расположения конструктивного элемента, детали или внутреннего оборудования в плане и разрезе здания по отношению к модульной разбивочной оси. В узком смысле (для планов зданий) привязка выражается расстоянием от модульной разбивочной оси здания (сооружения) до грани или оси элемента и осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и СТ СЭВ 1001-78.

Привязка подчиняется определенным правилам, которые обеспечивают:

— требуемую площадь опирания вышерасположенного конструктивного элемента (балки, плиты перекрытия и т.п.);

— применение минимального количества типоразмеров элементов в проектируемом здании;

— исключение доделочных работ, например, при заделке пустот в перекрытиях, если в перекрываемое расстояние не укладывается целое число элементов.

Правила привязки стен и колонн к координационным осям установлены для сечений на уровне опирания на них перекрытий и покрытия. Грань стены или колонны в зависимости от способностей примыкания их к другим элементам может отстоять от модульной координационной оси или совпадать с нею.

При проектировании гражданских зданий руководствуется следующими правилами привязки:

— геометрические оси внутренних стен и колонн обычно совмещаются с координационной осью, исключения допускаются при привязке стен лестничных клеток и стен с вентиляционными каналами для возможности применения унифицированных элементов лестниц и перекрытий;

— в наружных несущих стенах внутреннюю грань следует размещать на расстоянии от координационной оси равном половине толщины внутренней несущей стены и кратном М или ½ М. Для соблюдения кратности размеров, свойственных кладке искусственных камней с учетом швов, в стенах из кирпича привязочные размеры могут быть: 130(120), 250, 380 и т.д.;

— в наружных самонесущих стенах внутреннюю их грань совмещают с координационной осью («нулевая привязка»).

| Конструктивные схемы зданий: а – с продольными несущими стенами; б – с поперечными несущими стенами; в – с продольными и поперечными несущими стенами | Типы стен: а – несущая стена; б – самонесущая стена; в – ненесущая (навесная) стена |

Стропильные крыши.

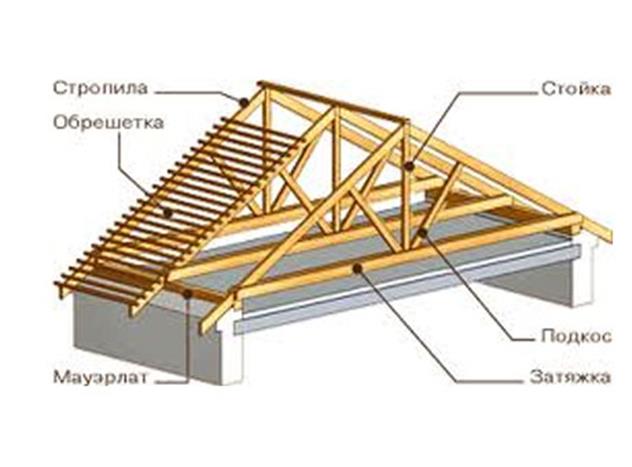

Стропильная система — это система скатной крыши, состоящая из стропил. Так же можно сказать, что стропильная система — это каркас скатной крыши, её основа (скелет). Стропила выполняют несущую функцию в системе крыши. Вес от крыши через стропильную систему передаётся на несущие стены строения.

По типу конструкций стропильные системы разделяют на:

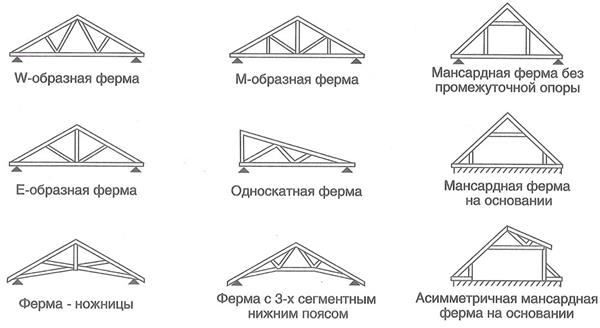

шпренгельные системы (фермы)

Наслонные стропила — это стропильные системы, в которых стропильные ноги опираются (имеют подпорки) в нескольких местах. Так, нижние концы стропил опираются на мауэрлаты, а в верхней части — на стойки, прогоны или подкосы. Как правило, это скаты с длиной стропильных ног от 4,5 м.

Наличие дополнительных опор (прогонов) позволяет равномерно распределить весовые нагрузки на несущие стены, а также значительно увеличить длину стропильных ног . К примеру, при наличии в стропильной конструкции двух прогонов (конькового и прогона по центру ската) можно увеличить длину стропильных ног до 12-15 метров.

Требования- жесткость, высокое качество материала, небольшой вес

Требования к основаниям. Виды основания по материалу.

Основание-массив под фундаментом/ грунт воспринимающий нагрузки через фундамент от здания.

1. Естественное основание (ЕО)

2. Искусственное основание (ИО)

ЕО- грунт способный в природном состоянии выдержать нагрузку от здания

ИО- грунт с измененными свойствами уплотненный или упрочненный который в природном состоянии несущей способностью не обладает

При передаче фундаментом нагрузки на грунт возникает напряженная зона

Требования к грунту- высокая несущая способность, малая и равномерная (во времени) сжимаемость, не быть лученистым (при замерзании имеет свойство увеличивать объем из-за жидкости в порах), не должен размываться грунтовыми водами, растворяться, допускать просадок и оползней.

1. Скальные(Е.О.)- сплошной массив, прочный надежный. Пр.: гранит, кварцит, песчаник.

2. Крупнообломочные (Е.О., если под ним плотный слой)- несвязные обломки скальных пород >50%-2 мм. Пр.- гравий, щебень, галька.

3. Песчаные – из частиц 0,1 мм-2мм, чем крупнее, тем лучше. Скорость уплотнения под нагрузкой – высокая, пластичностью не обладают.

В) средней крупности

4. Глинистые- из частиц менее 0.005 мм, чешуйчатая форма, высокая поверхность соприкосновения между частицами, большое число капилляров (трубка малого диаметра)

5. Пученистые (И.О.)- с пониженным содержанием влаги в капиллярах (редкость)

6. Лёссовые- глинистые грунты из пылеватых (макропористых- очень мелкие) частиц и крупных пор, видимых невооруженным глазом. В сухом состоянии прочные

7. Просадочные грунты- требуют защиты от увлажнения. Пр.- растительные грунты, торф(болотный), ил.

8. Насыпные (И.О.)- при засыпании болот, озер, оврагов, свалок. Высокие просадки, сжимаемость, лученистость.

9. Плывуны (И.О.)- мелкие пески, глинестые примеси насыщены водой.

Источник

Методы и способы устройства искусственно улучшенных оснований

Увеличивающиеся из года в год объемы строительства зданий и сооружений различного назначения, привели к освоению под застройку ранее непригодных площадей (так называемых бросовых земель), сложенных, как правило, структурно-неустойчивыми, слабыми водонасыщенными и другими проблемными грунтами [4].

Такие виды грунтов широко распространены на значительных территориях Российской Федерации. К ним относятся лессовые просадочные, набухающие, засоленные, загипсованные, слабые и сильносжимаемые водонасыщенные грунты различного генезиса (водонасыщенные супеси, суглинки и глины; морские и пресноводные илы; биогенные грунты – заторфованные, торфы и сапропели; водонасыщенные лессовые грунты; озерно-ледниковые ленточные глины, суглинки и супеси; рыхлые пески; водонасыщенные пылеватые намывные грунты и др.). Проектирование, строительство и эксплуатация сооружений на указанных грунтовых условиях связаны с большими трудностями проектного и производственного характера, обусловленными их специфическими свойствами и другими факторами.

В настоящее время проектирование оснований и фундаментов производится по двум группам предельных состояний: по несущей способности (I группа) и по деформациям (II группа). В тех случаях, когда не обеспечивается выполнение этих условий, а увеличение размеров фундаментов или применение свай экономически нецелесообразно, зачастую более эффективным вариантом является искусственное улучшение прочностных и деформационных характеристик грунтов, т. е. проектирование искусственных оснований.

Прочностные и деформационные свойства грунтов в значительной степени зависят от пористости грунтов и от вличины сцепления между частицами скелета грунта. Следовательно, увеличить прочность и уменьшить сжимаемость грунтов можно как за счет уменьшения пористости грунта, так и путем увеличения сцепления между их структурными связями.

Для водонасыщенных грунтов улучшение прочностных и деформационных свойств (уплотнение) может произойти только в процессе отжатия из них определенного объема воды.

С учетом изложенного в настоящее время проектирование и строительство зданий и сооружений на структурно-неустойчивых грунтах осуществляется по двум направлениям [4]:

1. Применение мероприятий, повышающих несущую способность и уменьшающих возможные деформации основания (методы искусственного уплотнения, закрепления, усиления грунтов и т. д.).

2. Применение конструктивных мероприятий, обеспечивающих зданию или сооружению восприятие ожидаемых по расчету деформации основания и требуемую несущую способность грунтов (замена структурно-неустойчивых грунтов уплотненными подушками из песчаного и связного грунтов, повышение устойчивости грунтов основания устройством боковой пригрузки, ограничение горизонтальных перемещений грунтов основания путем устройства жестких обойм, армирование оснований и др.).

Существующий опыт проектирования и строительства на структурно-неустойчивых и других проблемных грунтах показывает, что в этом направлении на основе широко проведенных в России и других странах исследований разработаны и используются эффективные способы подготовки оснований и устройства фундаментов.

В таблице 3.1 приведены наиболее широко используемые в практике проектирования и строительства методы и способы устройства искусственно улучшенных оснований.

Сравнительно новым для России направлением улучшения свойств оснований является метод армирования грунтов георешетками и рулонными геосинтетическими материалами. Такие материалы и связанные с ними новые технологии улучшения свойств слабых грунтов все шире стали применяться и в России, особенно в промышленном, гражданском и дорожном строительстве.

В последние годы в Российской Федерации широкое применение находят технологии закрепления пылевато-глинистых грунтов «на месте» (in-situ), разработанные практически одновременно, как в нашей стране, так и за рубежом еще в 1950-х гг. К ним относятся:

• смесительные технологии (глубинное и поверхностное перемешивание грунтов – Deep Soil Mixing, Shallow Soil Mixing, режуще-смешивающая технология – Cutter Soil Mixing, Cut-Mix-Injection; объемная стабилизация грунта – Mass Soil Stabilization);

• струйная цементация грунтов (высоконапорная инъекция – jet grouting).

Методы и способы устройства

искусственно улучшенных оснований [4]

| Методы подготовки оснований и устройства фундаментов | Метод подготовки или способ его устройства | Область применения (рекомендуемые грунтовые условия) |

| I. Замена грунта, конструктивные мероприятия, армирование грунтов | 1. Песчаные подушки (замена грунтов) | Просадочные, набухающие, насыпные, намывные, засоленные и загипсованные грунты, слабые сильносжимаемые грунты в текучем состоянии, торфы, заторфо-ванные грунты, илы и илистые грунты |

| 2. Грунтовые подушки из местного связного грунта | Просадочные, набухающие, насыпные, намывные, засоленные и загипсованные грунты, слабые сильносжимаемые грунты | |

| 3. Ограничение горизонтальных перемещений грунтов (взятие грунтов в обойму) | Намывные, слабые сильносжимаемые грунты в текучем состоянии, торфы, заторфованные грунты, илы и илистые грунты | |

| 4. Армирование грунтов | Просадочные, намывные, слабые сильносжимаемые грунты в текучем состоянии, торфы, заторфованные грунты, илы и илистые грунты | |

| П. Механическое уплотнение | А. Поверхностное уплотнение грунтов: | |

| 1. Тяжелыми трамбовками | Макропористые просадочные, рыхлые песчаные, свежеуложенные и насыпные грунты, намывные грунты | |

| 2. Катками, легкими трамбовками и другими механизмами и транспортными средствами | То же при послойной укладке | |

| 3. Вибраторами площадочными | Рыхлые песчаные грунты при послойной укладке | |

| 4. Вытрамбовыванием котлованов | Макропористые просадочные грунты, пылевато-глинистые грунты |

Продолжение табл. 3.1

| Методы подготовки оснований и устройства фундаментов | Метод подготовки или способ его устройства | Область применения (рекомендуемые грунтовые условия) |

| П. Механическое уплотнение | 5. Подводными взрывами | Макропористые просадочные, насыпные, намывные и рыхлые песчаные грунты |

| Б. Глубинное уплотнение грунтов: | ||

| 1. Грунтовыми сваями | Макропористые просадочные грунты | |

| 2. Песчаными сваями | Рыхлые пылеватые и мелкие пески, слабые сильносжимае-мые пылевато-глинистые и заторфованные грунты | |

| 3. Виброуплотнением или гидровибро-уплотнением | Рыхлые песчаные грунты | |

| 4. Предварительным замачиванием | Макропористые просадочные грунты | |

| 5. Предварительным замачиванием и энергией глубинных взрывов | То же | |

| 6. Предпостроечное уплотнение пригрузкой территории | Слабые сильносжимаемые пыле- вато-глинистые грунты, торфы, заторфованные и илистые грунты | |

| 7. Предпостроечное уплотнение пригрузкой территории и вертикальными дренами | То же | |

| 8. Глубинное водопонижение | Слабые сильносжимаемые пылевато-глинистые грунты, торфы, заторфованные и илистые грунты, водонасыщенные пески | |

| III. Инъекционное закрепление | 1. Силикатизацией | Пески и макропористые просадочные грунты |

| 2. Синтетическими смолами | То же |

Продолжение табл. 3.1

| Методы подготовки оснований и устройства фундаментов | Метод подготовки или способ его устройства | Область применения (рекомендуемые грунтовые условия) |

| III. Инъекционное закрепление | 3. Битумизацией, глинизацией, цементизацией | Трещиноватые скальные грунты |

| 4. С использованием высоконапорных инъекций и струйной технологии | Пески, макропористые просадочные, пылевато-глинистые, слабые сильносжимаемые грунты | |

| 5. Термообработкой | Макропористые просадочные грунты |

Широкое использование эти технологии получили в ряде зарубежных стран – США, Японии, Западной Европе. В настоящее время в России, как правило, используются установки зарубежных компаний, которые оснащены современными автоматизированными системами контроля технологических параметров.

Источник