Способы соединения тканей ветеринария

Ткани соединяют иглой хирургической и иглодержателем (рис. 51)., Для сшивания всех видов кровеносных сосудов, а также кишечника и желудка в медицине применяют специальные аппараты, механически накладывающие танталовые скрепки. К вспомогательным инструментам при зашивании ран относят пинцет хирургический, а при операциях на внутренних органах — анатомический пинцет.

Иглы хирургические бывают разной формы: изогнутые и прямые, круглые и трехгранные. Для сшивания грубой кожи животных кожи и плотных тканей применяют трехгранные изогнутые иглы. Они имеют острые грани и поэтому легче проникают через ткани, разрезая их. Изогнутость игл облегчает сшивание тканей, особенно в глубине окрытой раны. Круглые иглы, как прямые, так и изогнутые, используют для наложения швов на стенки внутренних органов животных. Эти иглы раздвигают ткани, а не рассекают, благодаря чему каналы шва имеют характер колотых ран и не кровоточат. На тупом (толстом) конце иглы имеется пружинящее (автоматическое) ушко, позволяющее вдеть в нее нить.

Иглодержатели служат для фиксации иглы при проведении ее через ткани. Они имеют автоматические затворы. Наиболее удобны в работе иглодержатели Матье. Именно эти иглы широко используются в ветеринарии.

Скобки Мишеля представляют собой никелевые пластинки 1 см длины и 2,5 мм ширины с короткими острыми зубчиками на концах, которыми они закрепляются на коже пинцетом Мишеля. Какими бы инструментами не проводилось соединение тканей, много зависит от мастерства хирурга и от способа наложения шва.

Источник

Способы соединения тканей ветеринария

Соединение тканей может быть осуществлено двумя основными способами: бескровным и кровавым.

Бескровный способ — соединение краев раны без образования канала шва (скобки Мишеля, склеивание липким пластырем).

Кровавый способ соединения тканей осуществляется наложением шва. У животных применяют преимущественно кровавый способ.

Показания к соединению тканей: 1) асептические операционные раны; 2) свежие незагрязненные, случайные раны с ровными раневыми краями и стенками; 3) раны, подвергнутые первичной хирургической обработке методом полного иссечения; 4) некоторые гранулирующие раны (см. «Лечение ран»).

Основными целями соединения тканей являются: создание в ране наилучших условий для течения регенеративных процессов, защита раны от проникновения в нее микробов (профилактика нагноений).

В ранах, края и стенки которых соединены швами, уменьшается опасность их инфицирования, ликвидируется раневая полость, прекращается кровотечение, обеспечивается покой тканям.

Соединение тканей противопоказано при наличии в ране гнойного и гнилостного воспаления, некроза тканей, остеомиелита и других осложнений.

Принцыпы зажевления тканей просты и в то же время важны. Для обеспечения нормального заживления раны необходимо: предварительно удалить все сгустки крови и полностью остановить кровотечение в ране; при наложении шва стремиться достигнуть полного взаимного соприкосновения раневых поверхностей на всем, их протяжении, без заворачивания краев раны внутрь, или выворачивания их наружу, а также без оставления карманов и полостей («мертвых пространств») в глубине раны; предотвратить обескровливание краев раны и прорезывание тканей нитками, для чего швы надо накладывать не слишком близко от краев раны, а стежки их стягивать умеренно; избегать применения слишком толстых игл и ниток; при работе строго соблюдать правила асептики и антисептики.

Источник

Способы соединения тканей ветеринария

СОЕДИНЕНИЕ ТКАНЕЙ

Способы соединения тканей. Соединение тканей может быть осуществлено двумя основными способами: бескровным и кровавым. Бескровный способ — соединение краев раны без образования канала шва (скобки Мишеля, склеивание липким пластырем). Кровавый способ соединения тканей осуществляется’ наложением шва. У животных применяют преимущественно кровавый способ.

Показания к соединению тканей: 1) асептические операционные раны; 2) свежие незагрязненные, случайные раны с ровными раневыми краями и стенками; 3) рапы, подвергнутые первичной хирургической обработке методом полного иссечения; 4) некоторые гранулирующие раны (см. «Лечение ран»).

Основными целями соединения тканей являются: создание в ране наилучших условий для течения регенеративных процессов, защита раны от проникновения в нее микробов (профилактика нагноений).

В ранах, края и стенки которых соединены швами, уменьшается опасность их инфицирования, ликвидируется раневая полость, прекращается кровотечение, обеспечивается покой тканям.

Соединение тканей противопоказано при наличии в ране гнойного и гнилостного воспаления, некроза тканей, остеомиелита и других осложнений.

Принципы соединения тканей. Для обеспечения нормального заживления раны необходимо: предварительно удалить все сгустки крови и полностью остановить кровотечение в ране; при наложении шва стремиться достигнуть полного взаимного соприкосновения раневых поверхностей на всем их протяжении, без заворачивания краев раны внутрь, или выворачивания их наружу, а также без оставления карманов н полостей («мертвых пространств») в глубине раны; предотвратить обескровливание краев раны и прорезывание тканей нитками, для чего швы надо накладывать не слишком близко от краев раны, а стежки их стягивать умеренно; избегать применения слишком толстых игл и ниток; при работе строго соблюдать правила асептики и антисептики.

Инструменты для соединения тканей. Ткани соединяют хирургической иглой и иглодержателем (рис. 51). Для сшивания кровеносных сосудов, а также кишечника и желудка в медицине применяют специальные аппараты, механически накладывающие танталовые, скрепки. К вспомогательным инструментам при зашивании ран относят хирургический пинцет, а при операциях на внутренних органах — анатомический.

Рис. 51. Инструменты для сшивания ран:

Хирургические иглы бывают изогнутые и прямые, круглые и трехгранные. Для сшивания кожи и плотных тканей применяют трехгранные изогнутые иглы. Они имеют острые грани и поэтом легче проникают через ткани, разрезая их. Изогнутость игл облегчает сшивание тканей, особенно в глубине раны. Круглые иглы, как прямые, так и изогнутые, используют для наложения швов на стенки внутренних органов. Эти иглы раздвигают ткани, а не рассекают, благодаря чему каналы шва имеют характер колотых ран и не кровоточат. На тупом (толстом) конце иглы имеется пружинящее (автоматическое) ушко, позволяющее вдеть в нее нить.

Иглодержатели служат для фиксации иглы при проведении ее через ткани. Они имеют автоматические затворы. Наиболее удобны в работе иглодержатели Матье.

Скобки Мишеля представляют собой никелевые пластинки 1 см длины и 2,5 мл ширины с короткими острыми зубчиками на концах, которыми они закрепляются на коже пинцетом Мишеля (рис. 52).

Рис. 52. Пинцет и скобки Мишеля

Виды швов для соединения тканей. По степени стягивания раневых поверхностей различают швы соединяющие и сближающие, а по времени наложения их на рану — первичные и вторичные. Первичными называют ш в ы, накладываемые на свежие раны после хирургической обработки их, а вторичными — наложенные на гранулирующие раны.

Шов, накладываемый на всю толщу раневых краев, является одноэтажным. Если каждый слой тканей зашивают от дельно, то такой шов называют многоэтажным. В многоэтажном шве различают поверхностный и погружные швы.

Рис. 53. Виды швов:

В зависимости от вида соединенных тканей швы бывают кожные, мышечные, фасциальные, сухожильные, сосудистые, нервные, кишечные и т. д.

По способам наложения различают швы прерывистые и непрерывные. К прерывистым относятся все виды швов, при которых требуется отдельная нитка для наложения каждого стежка шва. Из прерывистых швов наиболее часто употребляют узловой, шов с валиками, петлевидный и восьмиобразный.

Непрерывный шов накладывают одной ниткой. Непрерывный шов имеет несколько разновидностей, из которых наиболее употребительными являются следующие: скорняжный, матрацный, портняжный и кисетный (рис. 53).

Каждому виду швов присущи положительные и отрицательные стороны. Преимуществами прерывистых швов являются: их прочность, равномерное соединение краев раны, возможность удаления из ее подости гноя снятием отдельных стежков шва, не раскрывая всей раны. Недостатком этих швов является то, что для их наложения требуется больше времени и шовного материала.

Непрерывный шов обеспечивает хорошую герметичность раны, экономию времени и шовного материала. Однако при нем не всегда получается равномерное прилегание краев раны (при погрешностях в технике образуются складки), и в случае нагноения и снятия части стежков рана полностью раскрывается.

Источник

Соединение ткани в ветеринарной хирургии

У сельскохозяйственных животных и домашних питомцев нередко возникают различные заболевания, требующие оперативного вмешательства. При этом успех операции во многом зависит от техники наложения и адекватного применения швов и шовных материалов, используемых как на внутренних органах, так и для закрытия лапаратомных ран.

Соединение ткани – одна из наиболее актуальных проблем хирургии. Она включат в себя, как восстановление анатомической целостности поврежденных органов и тканей, так и восстановление проходимости полых органов и структур, которая осуществляется путем наложения хирургических швов и представляет основу хирургии с момента её зарождения.

Травмы, повреждения при патологических процессах, оперативных вмешательствах – все эти ситуации требуют адекватного хирургического реагирования, в основе которого лежит соединение тканей, то есть наложение шва.

Благодаря развитию науки и промышленности возникло большое количество новых способов соединения ткани в ветеринарной хирургии при помощи различных клеевых компонентов, лазерной техники и механических швов, вплоть до специализированных нитей, предназначенных для конкретных хирургических вмешательств.

Разнообразные и нередко противоречивые литературные данные о достоинствах и недостатках тех или иных швов и шовных материалах, свидетельствуют о постоянном и неослабевающем интересе хирургов к данной проблеме.

Эффективность использования предлагаемых швов и доступность рекомендуемых шовных материалов являются перспективными для практической ветеринарной хирургии.

Разработанные схемы закрытия операционных ран повышают производительность труда хирурга, сокращают сроки регенерации соединяемых тканей и способствует улучшению ближайших и отдаленных результатов оперативных вмешательств на органах и тканях у животных.

Для этого необходимо не только приобретение и усовершенствование мануальных навыков, но и применение современных, более ‹‹физиологичных›› схем и методов оперативного вмешательства.

Источник

Соединение тканей

Для закрытия операционных и случайных ран кожи или стенок полостей с целью восстановления их целости и создания условий для благоприятного течения процесса заживления избирают один из существующих способов соединения живых тканей. Ткани соединяют путем наложения ниточных и скрепочных швов (кровавые методы) или же бескровными методами без применения шовного материала. Закрытию не подлежат раны с признаками развивающейся раневой инфекции, при наличии инородных тел, мертвых обрывков тканей и механического загрязнения.

Материалы и инструменты для соединения тканей. Для соединения мягких тканей применяют нерассасываемые нитки (шелковые, льняные, лавсановые, дакроновые) и рассасываемые (кетгут, нити из окцелона), а также металлические скобки и хирургический клей циакрин. Шовные нити бывают моно- и по-лифиламентарными.

Для проведения шовного материала через ткани используют хирургические иглы. Они бывают прямыми и изогнутыми, круглыми и трехгранными, имеют пружинящее вилкообразное ушко. Иглы круглого сечения используют при операциях на внутренних органах, а трехгранные — при наложении швов на кожу, мышцы, фасции. Для проведения нитей вокруг сосудов и других органов имеются лигатурные иглы с массивной ручкой и расширенным острием, в центре которого расположено ушко. А. Ковач предложил иглу, в рукоятке которой вмонтирована катушка с шовным материалом, что позволяет накладывать швы на кожу при однократной зарядке иглы нитью. В настоящее время для разового использования применяются иглы с вмонтированными в них нитками, толщина которых не превышает диаметра самой иглы (рис. 47).

Иглодержатели предназначены для фиксации иглы в момент ее проведения через ткани и передачи движения руки хирурга на иглу. Наиболее распространены иглодержатели Тро-янова, Матье, Гегара (рис. 48), отличающиеся конструкцией замка. Иглу зажимают браншами иглодержателя в средней его уплощенной части. При введении нити в иглу иглодержатель удерживают в правой руке, прижав большим пальцем конец нити, а левой рукой проводят ее под иглой. Затем, перебросив нитку через конец иглодержателя, проводят ее через прорезь ушка иглы. Иглу заряжают так, чтобы один ее конец был короче другого на 6—8 см (рис. 49).

Хирургические пинцеты используют для фиксации краев раны при проведении через них иглы с шовным материалом.

Рис. 47. Хирургические иглы:

а — изогнутая; б — полукруглая, в — прямая; г — кишечная; д — глазная, е -для шва с валиками, ж — лигатурные Дешана; з, и — травматические

Рис. 48. Иглодержатели:

•и — Матьс; б — Гегара, в — Троянова

Рис. 49. Техника введения нити в иглу

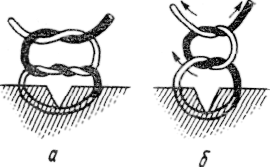

Рис. 50. Виды узлов:

а — хирургический; б — морской

Виды узлов и техника их завязывания. Наложение шва завершается завязыванием узла. От качества выполнения этого этапа зависит прочность шва и течение процесса заживления раны. Узел должен быть небольшим и способным фиксировать концы шовного материала так, чтобы он не распускался, а шовный материал не прорезал бы

тканей и не сдавливал последних. Этим требованиям в наибольшей мере отвечают морской и хирургический узлы (рис. 50). При наложении морского узла концы нитей в первой и второй петле проводят в противоположных направлениях. Хирургический узел от морского отличается двойным перекручиванием первой петли. Предложено несколько технических приемов завязывания узлов. На рисунке 51 показаны этапы наиболее распространенного способа завязывания узлов указательным пальцем по Н. В. Садовскому: А — способ завязывания первой петли; Б — способ завязывания второй петли. Используют также технику завязывания морского узла двумя руками по К. Амману (рис. 52), и способ завязывания узлов в глубине раны при помощи кровоостанавливающего пинцета (рис. 53).

Виды швов и техника их наложения. 3 зависимости от физико-механических свойств тканей, характера функциональных отправлений органа и степени нарушения его целости предложено много разновидностей хирургических швов. Все они могут быть отнесены к двум основным видам: прерывистым и непрерывным. По срокам наложения различают первичные швы„ накладываемые на свежую рану в первые часы после ранения, после первичной хирургической обработки, и вторичные, накладываемые на гранулирующие раны. Хирургические швы бывают съемными и погружными. Съемные швы накладывают на кожу и поверхностные слизистые оболочки, их снимают после сращения тканей. Погружные швы остаются в глубине тканей, где рассасываются, инкапсулируются или прорезываются в просвет полого органа. На стенку полого органа или полости тела накладывают однорядные или многорядные (многоэтажные) швы. Швы, накладываемые с целью временного сближения краев раны, для удержания в ней тампонов, дренажей и др., называют провизорными.

На кожу накладывают следующие прерывистые швы..

Простой узловой шов накладывают отдельными нитями длиной 15—25 см каждая. Края раны фиксируют хирургическим пинцетом; иглу, зажатую иглодержателем, вкалывают на рас-

Рис. 51, Техника завязывания узлов no H. В. Садовскому: а — первая петля, б — вторая петля

Рис. 52. Завязывание узла по Амману 78

Рис. 53. Завязывание узла при помощи кровоостанавливающего пинцета

стоянии 0.5—1,5 см от краев раны, и, действуя одновременно пинцетом и иглой в противоположных направлениях, прокладывают ткани на одной стороне раны; на другой стороне таким же образом проводят иглу изнутри раны наружу. Стежки накладывают на расстоянии 0,75—1,5 см один от другого. После наложения каждого стежка нити завязывают, обеспечивая точно сопоставление краев раны без чрезмерного усилия. Узлы следует располагать сбоку раны, на стороне укола иглы (рис. 54).

Ситуационный шов используют при ушивании

длинной раны с непрямолинейными краями. Первый стежок накладывают в средней части раны, затем в каждой части раны накладывают еще по одному стежку, потом зашивают отдельные участки (рис. 55, а).

Петлевидный шов способен предотвратить прорезывание тканей. Его накладывают на лоскутные раны кожи, дефекты мышц, апоневрозы, находящиеся под большим напряжением (б).

Шов с валиками предназначен для закрытия сильно зияющих ран со значительным напряжением краев. Толстые прочные-шелковые нити вводят в ушко иглы так, чтобы оба конца нити были одинаковой длины. Проведя петлю на противоположную сторону раны, освобождают ее из иглы через пружинящую вырезку ушка. В петли всех стежков, расположенные на одной стороне раны, и между концами нитей на другой стороне помещают кусочки резиновой трубочки или марлевые валики, концы нитей завязывают (в).

Шов с образованием кожной складки целесообразен после выполнения операции при пупочной грыже. После наложения на кожу узлового шва над последним сближают две параллельные складки кожи, прошивают их отдельными стежками узлового шва, располагая под складками марлевую прослойку (рис. 56). Скобки Мишеля в ветеринарной практике накладывают у мелких животных, а также на коже век и сосков вымени у крупных животных. Каждая скобка, имеющая острые загнутые концы, накладывается при помощи специального пинцета (рис. 57).

Ряс. 54. Узловатый шов и способы его наложения:

о. 17 правильно; в, ,• —неправильно

Рис. 55. Виды прерывистых швов:

и ситуационный: б — петлевидный; в — шов с валиками

Источник