Способы соединения крыши черепа

Соединения костей головы

Соединения между костями черепа представляют главным образом синдесмозы; швы на черепах взрослых и межкостные перепонки (роднички) на черепах новорожденных, что отражает развитие костей свода черепа на почве соединительной ткани и связано с его преимущественной функцией защиты. Почти все кости крыши черепа, за исключением чешуи височной кости, соединяются при помощи зубчатого шва, sutura serrata. Чешуя височной кости соединяется с чешуйчатым краем теменной кости посредством чешуйчатого шва, sutura squamosa. Кости лицевого черепа прилегают друг к другу сравнительно ровными краями, sutura plana. Швы обозначаются по имени двух соединяющихся друг с другом костей, например sutura sphenofrontalis, sphenoparietalis и т. п. На основании черепа имеются синхондрозы из волокнистого хряща, находящегося в щелях между костями: synchondrosis petrooccipitalis, между пирамидой височной кости и pars basilaris затылочной кости, затем synchondrosis sphenopetrosa на месте fissura sphenopetrosa. В молодом возрасте встречаются еще synchondrosis sphenooccipitalis между телом клиновидной кости и pars basilaris затылочной и синхондрозы между четырьмя частями затылочной кости. Синхондрозы основания черепа есть остатки хрящевой ткани, на почве которой развиваются кости основания, что связано с его функцией опоры, защиты и движения. Кроме постоянных швов и синхондрозов, у некоторых людей встречаются еще добавочные, непостоянные, в частности лобный шов, sutura metopica (metopion, греч., соответствует лат. glabella) — 9,3%, при несращении обеих половин чешуи лобной кости.

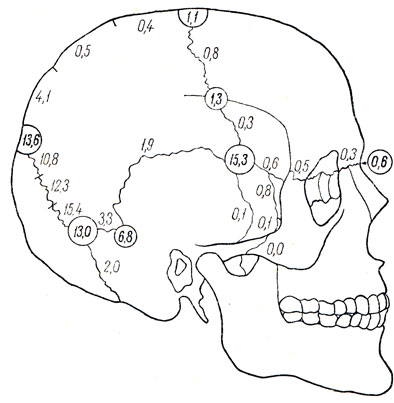

В швах наблюдаются непостоянные кости черепа: кости родничков и кости швов, ossasuturarum Wormiana (вормиевы), частота и положение которых приведены на рис. 34 * . При рентгенологическом исследовании следует отличать все эти непостоянные кости и соединения костей от повреждения черепных костей.

* ( На кафедре анатомии Волгоградского медицинского института, возглавляемой засл. деят. науки проф. С. Н. Касаткиным, добавочные кости и швы изучены В. С. Сперанским.)

Рис. 34. Непостоянные кости родничков и швов черепа (по В. С. Сперанскому). Цифры обозначают частоту в %

Единственным диартрозом на черепе является парный височно-нижнечелюстной сустав, соединяющий нижнюю челюсть с основанием черепа.

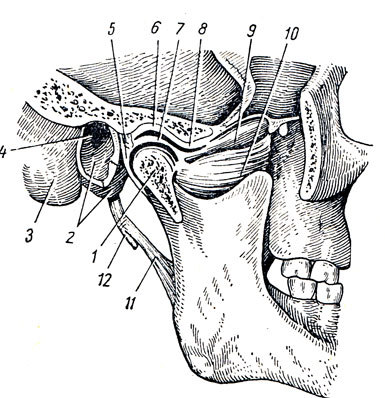

Височно-нижнечелюстной сустав, articulatio temporomandibular (рис. 35) образуется caput mandibulae и fossa mandibularis височной кости. Сочленяющиеся поверхности дополняются лежащим между ними внутрисуставным волокнистым хрящом, discus articularis, который своими краями срастается с сумкой сустава и разгораживает суставную полость на два обособленных отдела. Суставная сумка прикрепляется по краю fossa mandibularis до fissura petrotympanica, заключая в себе tuberculum articulare, а внизу охватывает collum mandibulae. Около височно-нижнечелюстного сустава находятся 3 связки, из которых непосредственное отношение к суставу имеет только lig. laterale, идущая на боковой стороне сустава от скулового отростка височной кости косо назад к шейке суставного отростка нижней челюсти. Она тормозит движение суставной головки кзади. Остальные две связки (lig. sphenomandibulare et lig. stylomandibulare) лежат в отдалении от сустава и представляют собой не связки, а искусственно выделяемые участки фасций, образующие как бы петлю, способствующую подвешиванию нижней челюсти.

Рис. 35. Височно-нижнечелюстной сустав, articulatio temporomandibularis (сагиттальный распил через полость сустава). 1 — proc. condylaris; 2 — pars tympanica височной кости; 3 — processus mastoideus; 4 — porus et meatus acusticus externus; 5 — capsula articularis (вскрыта); 6 — fossa mandibularis; 7 — discus articularis; 8 — tuberculum articulare; 9 и 10 — m. pterygoideus lateralis; 11 — lig. stylomandibulare; 12 — processus styloideus

Оба височно-нижнечелюстных сустава функционируют одновременно и поэтому представляют одно комбинированное сочленение. Височно-нижнечелюстной сустав относится к мыщелковым сочленениям, но благодаря внутрисуставному диску в нем возможны движения в трех направлениях. Движения, которые совершает нижняя челюсть, таковы: 1) опускание и поднятие нижней челюсти с одновременным открыванием и закрыванием рта; 2) смещение ее вперед и назад и 3) боковые движения (ротация нижней челюсти вправо и влево, как это бывает при жевании). Первое из этих движений совершается в нижнем отделе сустава, между discus articularis и суставной головкой.

Движения второго рода происходят в верхнем отделе сустава.

При боковых движениях (третий род) суставная головка вместе с диском выходит из суставной ямки на бугорок только на одной стороне, тогда как суставная головка другой стороны остается в суставной впадине и совершает вращение вокруг вертикальной оси.

Возможны небольшие круговые движения в 3 плоскостях (circumductio).

Сосуды и нервы: сустав получает питание из a. maxillaris. Венозный отток происходит в венозную сеть — rete articulare mandibulae, которая оплетает височно-нижнечелюстной сустав, и далее — в v. retromandibularis.

Отток лимфы осуществляется по глубоким лимфатическим путям в nodi lymphatici parotidei и затем в глубокие шейные узлы. Иннервируется сустав из n. auriculotemporalis (из III ветви n. trigeminus).

Источник

Атлас анатомии человека

Крыша (свод) черепа

Крыша (свод) черепа

Крыша (свод) черепа (fornix cranii, s. calvaria)

| Крыша (свод) черепа (fornix cranii, s. calvaria). 4-затылочная кость (чешуя); 6-лобная кость. |

Крыша черепа, calvaria, у зародыша представлена в виде перепончатого образования, окружающего головной мозг спереди, сзади и с боков которое носит название перепончатого черепа.

Дальнейшее окостенение крыши черепа происходит в соединительнотканной основе перепончатого черепа, минуя стадию хряща. К моменту рождения окостенение черепной крыши не заканчивается, и остаются небольшие участки перепончатого черепа в виде узких полос на местах будущих межкостных швов. В местах схождения нескольких швов остатки перепончатого соединительно-тканного черепа расширены и представлены у новорожденного в виде родничков, fonticuli. Например, у места перекреста швов лобного, sutura frontalis, и стреловидного, sutura sagittalis, с венечным, sutura coronalis, находится самый большой, ромбовидной формы, лобный, или большой, родничок, fonticulus frontalis, s. major, который окостеневает к концу второго года.

У места схождения швов сагиттального и ламбдовидного, sutura lambdoidea, находится затылочный, или малый, родничок, fonticulus occipitalis s. minor, — треугольной формы, окостеневающий вскоре после рождения.

На боковой поверхности черепного свода имеются еще два парных родничка: основной родничок, fonticulus sphenoidalis, щелевидной формы, ограниченный костными краями — чешуи лобной кости, угла теменной кости, угла большого крыла основной кости; и чешуи височной кости, и сосцевидный родничок, fonticulus mastotdeus, имею щий вид щели неправильной формы и располагающийся на месте схождения трех костей — височной, затылочной и теменной (рис. 120). Fonticulus sphenoidalis и fonticulus mastoideus зарастают к моменту рождения. В период внеутробного развития края костей черепной крыши наращиваются и приходят в соприкосновение между собой.

В местах слияния костей формируются швы, suturae. Нередко в области швов встречаются шовные кости, ossa suturarum (Wormii). Они развиваются в результате появления дополнительных точек окостенения.

Наружная поверхность крыши

Наружная поверхность крыши черепа гладка; на ней видны костные швы; стреловидный, sutura sagittalis, расположенный между краями теменных костей; венечный, sutura coronalis, — между чешуей лобной кости и теменными костями; ламбдовчдный sutura lambdaidea,- между чешуей затылочной кости и теменными костями; заты-лочно-сосцевидный шов, sutura occipitomasloidea, — между сосцевидной частью височной кости и боковыми частями затылочной кости; чешуйчатый шов, sutura squamosa, — между чешуей височной кости и чешуйчатым краем теменной кости.

Продолжение чешуйчатого шва вперед и вниз, между краем большого крыла и чешуей височной кости носит название основно-чешуйчатого шва, sutura sphenosquamosa. Продолжение того же чешуйчатого шва кпереди, между крылом основной кости и углом теменной, называется основно-теменным швом, sutura sphenoparietalis (рис. 46). Передний конец этого шва продолжается вперед и вниз в основно-лобный шов, sutura sphenofrontalis, расположенный между передним краем большого крыла основной кости и задненижним краем чешуи лобной кости.

Внутренняя поверхности крыши

Внутренняя, мозговая поверхности, fades cerebralis, крыши черепа — неровная благодаря прилеганию к ней негладкой поверхности мозга и ряда артериальных сосудов и венозных пазух (синусов). Отпечатки венозных пазух — венозные борозды, suld venosi, отличаются относительно большой шириной, прямолинейностью хода и отсутствием ветвлений.

К венозным бороздам относятся: стреловидная борозда, suicus sagitlalis, идущая от crista frontalis до protuberantia ocdpitausuitema. В стороны от protuberantia ocdpitalis interna отходят поперечные — борозды, suici transversi, которые, подходя к основанию пирамидки височной кости, продолжаются в S-образные борозды, suici sysmoidei. У краев sulcus sagittalis рассеяны множественные выямки, foveolae granulares Pacchioni, куда заходят отростки паутинной оболочки мозга, и большие, тооляояовские ямки, образованные выпячиваниями прилежащей венозной пазухи. Вдоль sulcus sagittalis заметны foramina parietasa, относящиеся к группе выпускников, emissaria.

Кроме того, на внутренней поверхности свода черепа видны глубокие узкие ветвящиеся артериальные борозды, suici arteriosi, хорошо выраженные в боковых отделах крыши черепа. На внутренней поверхности костей черепа заметны отпечатки извилин и борозд мозга, impressiones disitatae и шеа cerebralia.

Источник

Способы соединения крыши черепа

Соединения костей черепа

Кости черепа соединяются при помощи швов. Кости лица, прилегая друг к другу ровными краями, образуют плоские швы, чешуйчатая часть височной кости соединяется с теменной костью чешуйчатым швом; все остальные кости крыши черепа соединяются посредством зубчатых швов. К зубчатым швам относятся венечный шов (между лобной и теменными костями), сагиттальный (по средней линии между двумя теменными костями) и ламбдовидной (между затылочной и теменными костями). У взрослых и особенно у стариков большинство швов окостеневает.

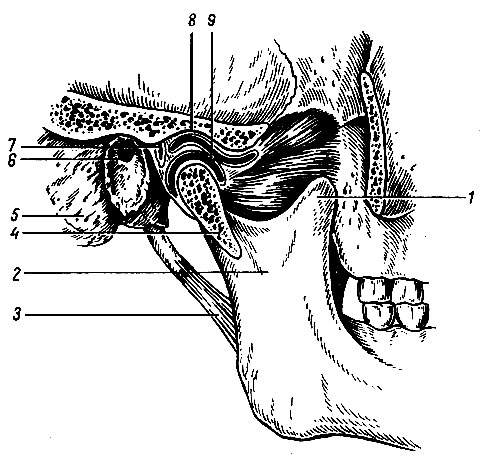

Височно-нижнечелюстной сустав (articulatio temporo-mandibularis) парный, комбинированный, по форме мыщелковый. Образован головкой мыщелкового отростка нижней челюсти и суставной ямкой височной кости (рис. 36). Внутри сустава имеется суставной диск. Суставная сумка укрепляется латеральной связкой. В суставе возможны опускание и поднимание нижней челюсти (открывание и закрывание рта), боковые движения вправо и влево, смещение челюсти вперед и назад. Все эти движения происходят при акте жевания, они связаны также с членораздельной речью.

Рис. 36. Височно-нижнечелюстной сустав; правый (распил). 1 — венечный отросток; 2 — ветвь нижней челюсти; 3 — шилонижнечелюстная связка; 4 — мышелковый (суставной) отросток; 5 — сосцевидный отросток височной кости; 6 — наружный слуховой проход; 7 — суставная сумка; 8 — нижнечелюстная ямка; 9 — суставной диск

Череп как целое

Внутренняя поверхность костей черепа, прилежащая к головному мозгу, называется мозговой поверхностью. На ней заметны вдавления и возвышения, отражающие рельеф головного мозга. Здесь также хорошо выражены более крупные костные борозды, образовавшиеся в результате прилегания венозных синусов твердой мозговой оболочки, и артериальные борозды — следы прохождения артерий.

На мозговой поверхности отдельных костей видны отверстия венозных выпускников, через них венозные синусы твердой оболочки головного мозга и диплоэтические вены сообщаются с наружными венами головы. Наиболее постоянные венозные выпускники находятся в затылочной и теменных костях, а также в области сосцевидного отростка височных костей.

В мозговом черепе различают верхнюю часть — свод, или крышу, и нижнюю часть — основание.

Крышу черепа составляют теменные кости, лобная и затылочная чешуя, чешуйчатые части височных костей, и часть больших крыльев клиновидной кости. Кости и части костей, образующие свод черепа, относятся к плоским костям своеобразного строения. Они состоят из двух пластинок компактного костного вещества, между которыми располагается небольшой слой губчатого вещества (диплоэ). Внутренняя, обращенная к головному мозгу пластинка вследствие хрупкости называется стекловидной. При ушибах головы могут наблюдаться оскольчатые переломы только этой пластинки, без нарушения наружной.

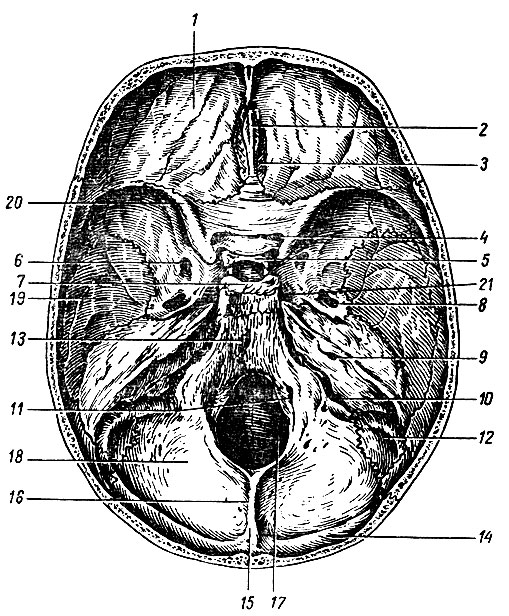

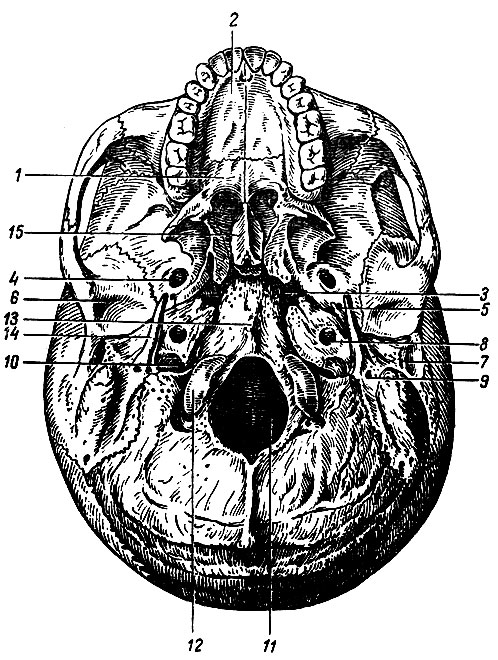

Основание черепа имеет внутреннюю и наружную поверхности. Если горизонтальным распилом вскрыть полость черепа, то будет видна внутренняя, или мозговая, поверхность (рис. 37). На ней различают переднюю, заднюю и среднюю черепные ямки. В направлении спереди назад видны горизонтальная (продырявленная) пластинка решетчатой кости, отверстие канала зрительного нерва, верхняя глазничная щель, турецкое седло, с углублением для гипофиза, круглое, овальное, остистое и рваное отверстия, отверстие внутреннего слухового прохода на задней поверхности пирамиды височной кости, яремное и большое затылочное отверстия, канал подъязычного нерва и другие образования.

Рис. 37. Внутренняя поверхность основания черепа. 1 — передняя черепная ямка; 2 — петушиный гребень; 3 — решетчатая пластинка; 4 — зрительный канал; 5 — турецкое седло; 6 — круглое отверстие; 7 — спинка турецкого седла; 8 — овальное отверстие; 9 — внутреннее слуховое отверстие; 10 — яремное отверстие; 11 — канал подъязычного нерва; 12 — борозда сигмовидной пазухи; 13 — скат; 14 — борозда поперечной пазухи; 15 — внутреннее затылочное возвышение; 16 — внутренний затылочный гребень; 17 — большое затылочное отверстие; 18 — задняя черепная ямка; 19 — средняя черепная ямка; 20 — малое крыло; 21 — рваное отверстие

На наружной поверхности основания черепа (рис. 38) находятся хоаны (отверстия, ведущие в носовую полость), крыловидные отростки клиновидной кости, наружное отверстие сонного канала, шиловидный отросток и шило-сосцевидное отверстие, сосцевидный отросток, мыщелки затылочной кости и другие образования.

Рис. 38. Наружная поверхность основания черепа. 1 — горизонтальная пластинка небной кости; 2 — небный отросток верхней челюсти; 3 — рваное отверстие; 4 — овальное отверстие; 5 — остистое отверстие; 6 — нижнечелюстная ямка; 7 — наружное слуховое отверстие; 8 — наружное отверстие канала сонной артерии; 9 — шилососцевидное отверстие; 10 — яремное отверстие; 11 — большое затылочное отверстие; 12 — затылочный мыщелок; 13 — глоточный бугорок; 14 — шиловидный отросток; 15 — сошник

При рассмотрении черепа спереди видны полости двух глазниц, а между ними — вход в полость носа (грушевидная апертура).

Глазница (orbita) служит костным вместилищем для органа зрения. Имеет вход и четыре стенки: верхнюю, нижнюю, медиальную и латеральную. Верхняя стенка образована глазничной частью лобной кости и малыми крыльями клиновидной кости, нижняя — скуловой костью и верхней челюстью, наружная — скуловой костью и большим крылом клиновидной кости, внутренняя — слезной костью и глазничной пластинкой решетчатой кости. В углу между нижней и латеральной стенками находится нижняя глазничная щель, ведущая в крыловидно-небную ямку. Верхняя глазничная щель и зрительное отверстие открываются в среднюю черепную ямку. Носослезный канал ведет в полость носа.

Полость носа (cavitas nasi) занимает центральное положение в лицевом черепе, является начальным отделом дыхательных путей, содержит орган обоняния. Имеет одно входное (грушевидное) отверстие и два выходных (хоаны). Костная перегородка делит полость носа на две, чаще неравные, половины. Она состоит из сошника и перпендикулярной пластинки решетчатой кости и является внутренней стенкой для каждой половины 1 . Нижней стенкой полости носа является костное небо, а верхней — носовая часть лобной кости и решетчатая пластинка решетчатой кости. Боковая стенка образована носовой костью, верхней челюстью, слезной костью, лабиринтом решетчатой кости, перпендикулярной пластинкой небной кости и медиальной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости, которая ограничивает сбоку хоану. От боковой стенки в полость носа вдаются по три носовые раковины: верхняя, средняя (выросты лабиринта решетчатой кости) и нижняя.

1 ( Иногда врожденное искривление перегородки носа затрудняет дыхание и требуется хирургическое вмешательство.)

Под каждой из раковин образуется носовой ход. Соответственно различают верхний, средний и нижний носовые ходы, в которые открываются пазухи воздухоносных костей. В верхний носовой ход открываются пазухи клиновидной кости и задние ячейки решетчатой кости, в средний носовой ход — пазухи верхней челюсти и лобной кости, а также ячейки решетчатой кости, а в нижний носовой ход — носослезный канал.

Полость рта (cavitas oris). Ее верхнюю костную стенку составляет твердое небо, образованное небными отростками верхнечелюстных костей и горизонтальными пластинками небных. Спереди и с боков костную основу полости рта образуют альвеолярные отростки и зубы.

На боковой поверхности черепа различают парные ямки: височную, подвисочную и крыловидно-небную. Границей между височной и подвисочной ямками является скуловая дуга. Углубляясь, подвисочная ямка переходит в крыловидно-небную. Последняя сообщается с полостью черепа (круглое отверстие), с глазницей (нижняя глазничная щель), полостью носа (клиновидно-небное отверстие), а также с полостью рта (большой небный канал).

Источник