Соединение катушечных групп

Способ соединения катушечных групп фазы определяется при расчете машины. В общем случае они могут быть соединены или все последовательно или все параллельно, либо же иметь то или иное число параллельных ветвей а. Рассмотрим все эти случаи.

Все катушечные группы соединены последовательно (а = 1)

На рис. 2-66 было показано последовательное соединение двух соседних катушечных групп. Из этого рисунка видно, что, для того чтобы соединить две соседние катушечные группы фазы последовательно, нужно нижний конец первой катушечной группы соединить с нижним концом второй и верхние концы вывести к зажимам.

Здесь необходимо оговорить, что катушечные группы можно соединить и другим способом, а именно: соединить между собой два верхних конца, а нижние — вывести к зажимам. Поэтому

важно, чтобы то или иное соединение было выполнено одинаково для всех катушечных групп всех фаз.

Для упрощения схемы это соединение показано для двух катушечных групп на рис. 2-78.

Если требуется последовательное соединение катушечных групп обмотки восьмиполюсной машины, то мы сначала должны

соединить последовательно по две соседние катушечные группы (рис. 2-79), т. е. группы, находящиеся под разноименными полюсами.

На рис. 2-80 показано последовательное соединение трех соседних катушечных групп. Зададимся направлением тока или э. д. с. в катушечных группах — одинаковым в группах 1 и 7 и противоположным в группе 4. Тогда при обходе схем от начала к концу для последовательного соединения катушечных групп не должно быть

встречного направления. Распространяя такое соединение на всю обмотку, получим окончательную упрощенную схему (рис. 2-81). Начала всех фаз обозначаем по ГОСТ 183—66 через С1,С2 и СЗ, а концы — через С 4, С5 и С6, считая, что они находятся в коробке зажимов. Для того чтобы соединить обмотку в звезду, нужно соединить между собой концы 22, 24 и 2, а концы 1, 3 и 5 вывести к зажимам или, наоборот, соединить между собой концы 1, 3 и 5, а концы 22, 24 и 2 вывести к зажимам.

Если обмотку необходимо соединить в треугольник, то для этого нужно соединить между собой концы 1 и 24, 3 и 2, 5 и 22 и от этих соединений вывести концы к зажимам, или же соединить между собой концы 3 и 22, 5 и 24, 1 и 2 и от этих соединений вывести концы к зажимам.

В виде еще одного примера на рис. 2-82 изображена упрощенная схема обмотки шестиполюсной машины. Она отличается от схемы обмотки восьмиполюсной машины только тем, что вместо восьми катушечных групп в фазе стало шесть и соответственно этому уменьшилось число концов. Кроме того, мы видим, что число пазов и укорочение шага обмотки никакого влияния на схему не оказывают, что объясняется тем, что мы оперируем не катушками,

а катушечными группами. Укорочение шага учитывается при изготовлении катушки и на расположение концов катушечной группы не влияет.

На рис. 2-83 изображена упрощенная торцовая схема соединения концов катушечных групп обмотки, изображенной на рис. 2-82. При соединении фаз в звезду гри конца С4, С5 и С6 нужно соединить между собой.

Все катушечные группы соединены параллельно (а = 2р)

Так как двухслойная обмотка в каждой фазе имеет 2р катушечных групп, то, соединяя все группы параллельно, получим 2р параллельных ветвей (а = 2р).

На рис. 2-67 и 2-84 показано параллельное соединение двух и трех катушечных групп. Из этих рисунков можно заключить:

для того чтобы соединить все катушечные группы параллельно, нужно к одному зажиму подключить все нечетные верхние концы и все четные нижние, а к другому — все нечетные нижние концы и все четные верхние. Это вполне понятно, так как все нечетные и четные катушечные группы сдвинуты между собой на 360 эл. градусов. Поэтому все нечетные группы мы должны присоединять одинаково. Так как четные группы сдвинуты относительно нечетных на 180 эл. градусов (ибо он лежат под другими полюсами), то их необходимо присоединить, меняя местами верхние и нижние концы; при этом все четные катушки также присоединяются одинаково.

На рис. 2-85 изображено параллельное соединение всех катушечных групп обмотки восьмиполюсной машины, которую мы рассматривали выше.

Таким образом, во всех двухслойных обмотках можно осуществить как последовательное, так и параллельное соединение всех катушечных групп, т. е. получить а = 1 и а = 2р.

Обмотка имеет 2 параллельные ветви

Так как число катушечных групп каждой фазы равно числу полюсов машины 2р, то чтобы сделать две параллельные ветви, мы сначала должны каждые p катушечных групп соединить последовательно в одну ветвь, а затем соединить эти ветви между собой параллельно.

Каждую параллельную ветвь можно составлять из соседних катушечных групп, или же, наоборот, катушечные группы фазы

можно соединять через одну и таким путем рапределять ветвь равномерно по всей обмотке. Первый способ показан на рис. 2-86,

второй — на рис. 2-87. Так как число катушечных групп в фазе равно числу полюсов, то отсюда можно сделать заключение, что все двухслойные обмотки могут иметь две параллельные ветви.

Обмотка имеет р параллельных ветвей (а = р)

Так как вышеприведенное выражение справедливо при любом значении р, то можно заключить, что все двухслойные обмотки могут иметь р параллельных ветвей.

Источник

Трехфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу

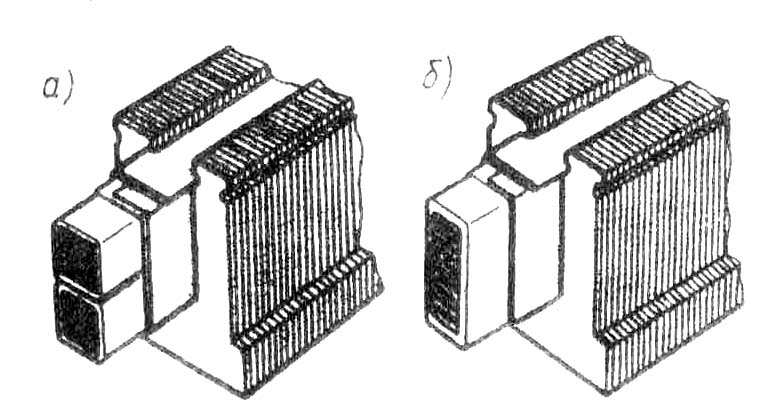

Обмотки статора машин переменного тока по своей конструкции разделяются на двух- и однослойные. В двухслойной обмотке пазовая сторона катушки занимает половину паза по его высоте, а другую половину этого паза занимает пазовая сторона другой катушки (рис. 8.1, а). В однослойной обмотке статора пазовая сторона любой катушки занимает весь паз (рис. 8.1, б).

Рассмотрим принцип выполнения трехфазной двухслойной обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу q1 равным 2; 3; 4 и т. д. В этом случае обмотка каждой фазы занимает q1 пазов в пределах каждого полюсного деления. Таким образом, для образования трехфазной обмотки зубцовый слой сердечника статора в пределах каждого полюсного деления следует разделить на три зоны по q1 пазов в каждой зоне.

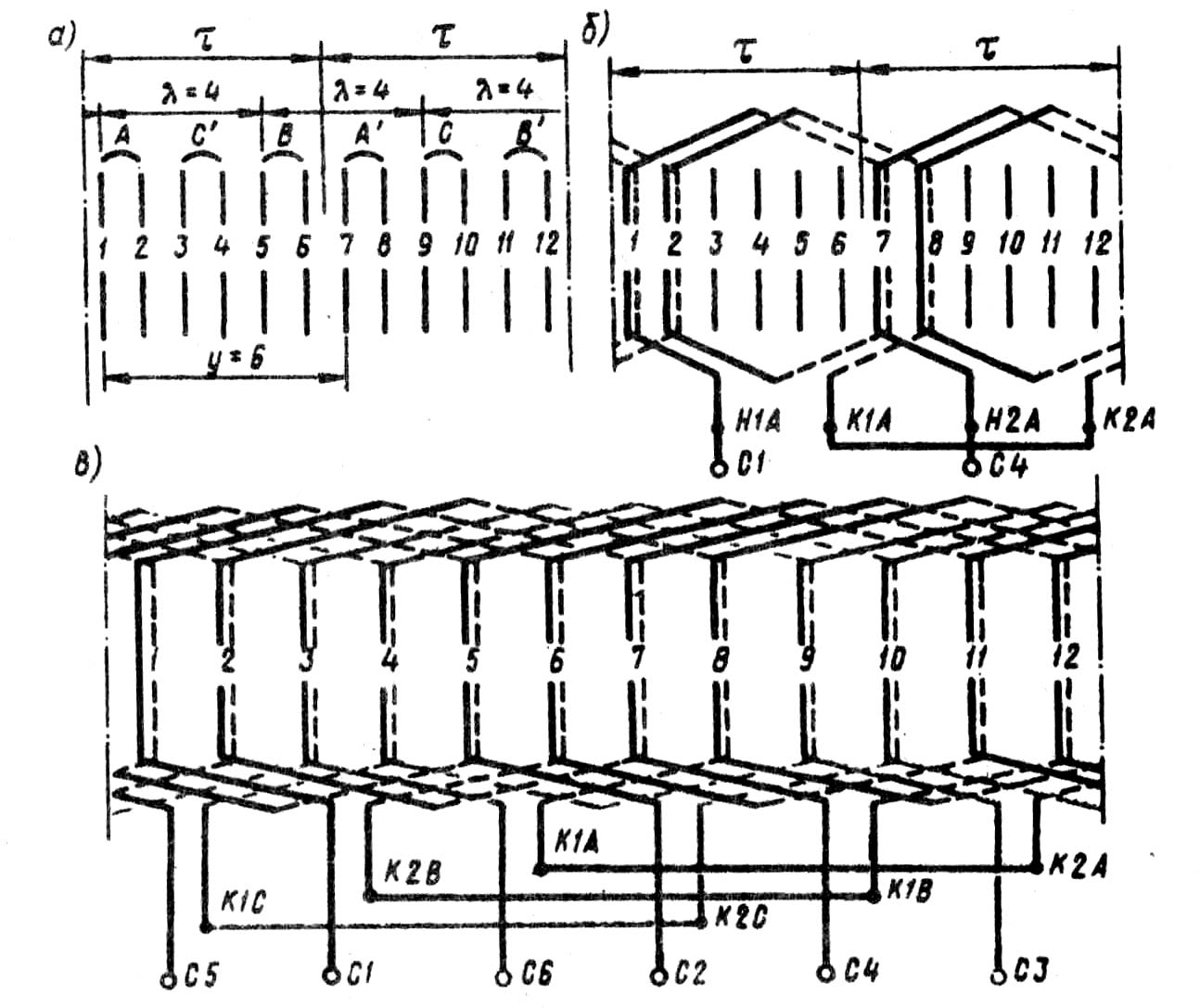

Рассмотрим порядок построения развернутой схемы трехфазной двухслойной обмотки статора на примере обмотки, имеющей следующие данные: число фаз m1 = 3, число полюсов 2р = 2, число пазов в сердечнике статора Z1 = 12, шаг обмотки по пазам диаметральный, т. е. y1 = τ.

Шаг обмотки y1 = Z1 / (2p) = 12/2 = 6 пазов; число пазов на полюс и фазу q1 = Z1/ (m1 2p) = =12/ (3

На развернутой поверхности статора размечаем пазы (Z1 = 12) и полюсные деления (2р = 2), а затем размечаем зоны по q1 = 2 паза для всех фаз (рис. 8.2, а); при этом расстояние

Рис. 8.1. Расположение пазовых сторон двухслойной (а)

и однослойной (б) обмоток статора между зоной какой-либо фазы в одном полюсном делении и зоной этой же фазы в другом полюсном делении должно быть равно шагу обмотки у1= 6 пазов.

Далее отмечаем расстояние между началами фазных обмоток λ = 4 паза. Изображаем на схеме (рис. 8.2, 5) верхние (сплошные линии) и нижние (пунктирные линии) пазовые стороны катушек фазы А (катушки 1,2, 7 и 8). Верхнюю сторону катушки 1 (паз 1) лобовой частью соединяем с нижней стороной этой же катушки (паз 7), которую, в свою очередь, присоединяем к верхней стороне катушки 2 (паз 2). Верхнюю сторону катушки 2 (рис. 8.2, б) также лобовой частью соединяем с нижней стороной этой же катушки (паз 8) и получаем первую катушечную группу обмотки фазы А (H2А— K1А).

Аналогично получаем вторую катушечную группу фазы А, состоящую из последовательно соединенных катушек 7 и 8 (Н2А— К2А). Катушечные группы соединяем последовательно

встречно, для чего К1А присоединяем к К2А. Присоединив начало первой катушечной группы H2А к выводу обмотки С1, а начало второй катушечной группы Н2А — к выводу С4, получаем фазную обмотку А.

Приступаем к соединению пазовых сторон катушек фазы В: к .пушек 5 я 6 (первая катушеч- ная группа) и катушек 11 и 12 (вторая катушечная группа). Проделав то же самое с катушками фазной обмотки С и соединив катушечные группы этих фазных обмоток, так же как это было сделано в фазной обмотке А, получим фазные обмотки фазы В (С2—С5) и фазы С (СЗ—С6). В окончательном виде развернутая схема трехфазной обмотки представлена на рис. 8.2, в.

Двухслойные обмотки в электрических машинах переменного тока получили наибольшее

распространение. Это объясняется рядом их достоинств, из которых главным является возможность любого укорочения шага обмотки, что дает, в свою очередь, возжность максимально приблизить форму кривой ЭДС к синусоиде(см. § 7.3). Однако двухслойные обмотки не

лишены недостатков— это затруднения в применении станочной укладки обмотки, а также

трудность ремонта обмотки при повреждении изоляции пазовых проводников нижнего слоя.

Катушечной группой называют ряд последовательно соединенных между собой катушек, которые лежат в соседних пазах и принадлежат одной фазной обмотке. Каждая катушечная

группа имеет q1 последовательно соединенных катушек. Колиичество катушечных групп в

фазной обмотке равно числу полюсов. Общее количество катушечных групп в двухслойной

обмотке равно 2рm1.

Катушечные группы каждой фазы обмотки статора могут, быть соединены последовательно

или параллельно, что влияет на число параллельных ветвей в обмотке.

На рис. 8.2, б показано последовательное соединение двух катушечных групп фазной обмотки, для чего необходимо нижний конец первой катушечной группы (К1А) соединить с нижним концом второй катушечной группы (К2А), а верхние концы вывести к зажимам

Рис. 8.2. Порядок построения развернутой схемы трехфазной

10. двухслойной обмотки статора: Z1 = 12, 2р = 2, у1 = 6, q1 = 2

фазной обмотки (С1—С4). При таком соединении катушечных групп ЭДС фазной обмотки представляет собой сумму ЭДС всех катушечных групп.

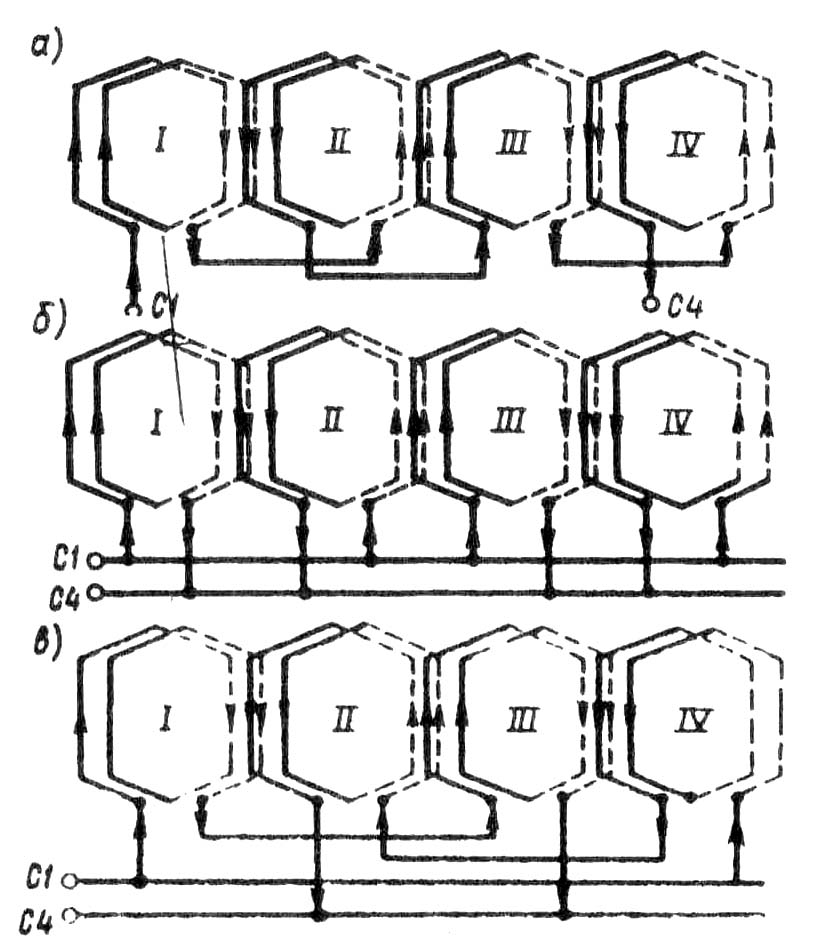

На рис. 8.3, а показано последовательное соединение четырех катушечных групп. Первая и вторая группы соединены нижними концами, вторая и третья группы соединены верхними концами, третья и четвертая — нижними, а к выводам фазной обмотки присоединены верхние концы первой и четвертой катушечных групп. При последовательном соединении катушечных групп каждая фазная обмотка независимо от числа полюсов машины содержит одну параллельную ветвь (a1 = 1). Двухслойная обмотка в каждой фазе имеет 2р катушечных групп, поэтому, соединив все группы параллельно, получим обмотку, состоящую из 2р параллельных ветвей (а1 = 2р).

На рис. 8.3, б показано параллельное соединение четырех катушечных групп: к одному выводу обмотки (С1) подключены верхние концы нечетных групп (I и III) и нижние концы четных групп (II и IV), оставшиеся концы катушечных групп присоединены к другому выводу

Рис. 8.3 Способы соединения катушечных групп

фазной обмотки (С4). Такой порядок присоединения групп объясняется следующим: ЭДС рядом лежащих катушечных групп одной фазной обмотки сдвинуты по фазе друг относительно друга на 180°, так как эти катушечные группы расположены под разноименными полюсами. Поэтому, чтобы ЭДС радом лежащих катушечных групп фазной обмотки совпали по фазе, приходится их присоединять меняя концы.

Источник

Соединение катушечных групп и схемы обмоток

После того как катушки соединены в катушечные группы, необходимо определить порядок включения групп в каждой фазе.

легко выделить катушечные группы, которые принадлежат к той или иной фазе.

Число катушечных групп

Число катушек в катушечных группах: в малых b = 1, в больших (b + 1) = 1 + 1-2.

Число катушечных групп в одном чередовании: d = 8; больших с= 1; малых д. — с = 8—1=7.

Расположение катушечных групп в одном чередовании: 1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 2.

В табл. 2-1 приводится распределение катушечных групп по фазам.

По этой таблице составляем упрощенную схему обмотки (рис. 2-90).

Так как число катушечных групп в фазе 2р = 8, число больших катушечных групп в чередовании с — 1, число чередований групп

больших катушечных групп по одной группе на фазу. Выше мы нашли, что 2р/аd должно равняться целому числу. В нашем случае2р=8 и d=8, поэтому а = 1. В рассматриваемой обмотке мы можем получить только одну параллельную ветвь.

На рис. 2-90 большие катушечные группы заштрихованы. Таким образом, в отличие от упрощенных схем обмоток с целым q в схемах обмоток с дробным ^ необходимо предварительно сделать распределение больших и малых катушечных групп и уже после этого приступать к их соединению. Полная схема обмотки приведена на рис. 2-91.

Выполнив вышеуказанные правила, мы получили в каждой фазе по одинаковому числу больших и малых катушечных групп, что указывает на симметричность обмотки. Совсем другое мы получим, если знаменатель дробный равен или кратен трем. Действительно, при й = 3 число катушечных групп в одном чередовании будет равно 3.

чередование будет иметь следующий вид: /1, 1, 2/,/1, 1, 2/,/1, 1, 2/,/1, 1, 2/ и т. д., т. е. большая катушечная группа располагается через две малые группы.

получаем распределение катушечных групп, указанное в табл. 2-2.

Здесь все большие катушечные группы попали в одну фазу. Нетрудно убедиться, что при любом другом распределении

катушечных групп мы всегда будем получать в одной фазе большие, а в двух других малые группы, т. е. неодинаковое число катушек в фазах, что недопустимо.

Все катушечные группы соединены последовательно (а = 1)

а а = 1 изображена на рис. 2-91.

Все катушечные группы соединены параллельно (а = 2р)

Так как в обмотках с дробным q катушечные группы неодинаковы, то соединять 2р групп в 2р параллельных ветвей нельзя.

Число параллельных ветвей а = 2

Это число параллельных ветвей можно осуществить только в таких обмотках, у которых число больших, а также и малых катушечных групп делятся на а = 2.

Но число больших катушечных групп в фазе равно:,

Так как с и (1, а также (d — с) и d не имеют общих делителей, то оба предыдущих правила сведутся к одному,

В этой обмотке число больших катушечных групп

На рис. 2-92, а дана упрощенная схема обмотки, 2р = 4, (1 = 2; чередование больших и малых катушечных групп (1, 2), (1, 2) и т. д.; число малых катушечных групп

На рис. 2-92, б дана упрощенная торцовая схема этой же обмотки.

В шестиполюсной машине нельзя получить а = 2 вследствие того, что d не должен быть равным 3 p/d не будет целым числом.

Выше было указано, что в асинхронных двигателях следует избегать обмоток с дробным q, так как они имеют плохую кривую м. д. с.

Но в некоторых случаях, например с целью использования имеющегося штампа или наштампованного сердечника статора для

другого числа полюсов, применяют обмотку с дробным д, чаще всего с знаменателем d = 2.

На рис. 2-93, б приведена кривая м. д. с двухслойной обмотки, построенная путем сложения м. д. с. отдельных катушек, для одного момента времени, когда ток в фазе А в два раза больше тока в фазах В и С и имеет противоположное направление.

На рис. 2-94, а дана схема однослойной обмотки

На рис. 2-94, б приведена кривая м. д. с., построенная также путем сложения кривых м. д. с. отдельных катушек. Кривая

м. д. с. построена для момента времени, когда ток фазы В в два раза больше тока в фазах А и С и имеет противоположное направление.

Сравнивая кривые рис. 2-93, б и 2-94, б, видим, что обмотки с дробным q создают несимметричную м. д. с, в результате чего вращающееся магнитное поле статора становится несинусоидальным с сильно выраженными магнитными полями, имеющими другое число полюсов, чем основная гармоника поля. Эти магнитные поля ухудшают работу асинхронного двигателя.

Пользуясь тем, что 2р/ad должно равняться целому числу, легко определить возможное число параллельных ветвей при различных значениях 2р и д.

Задаемся несколькими положениями полюсов ротора относительно пазов и зубцов статора (рис. 2-95). На рисунке кружками показаны проводники одной фазы.

меньше скорости перемещения ротора. Рассматривая другие положения видим, что поток двух каких-либо полюсов перемещается быстрее, а двух других медленнее, чем перемещается ротор. Поэтому под первыми полюсами в проводниках будет индуктироваться э. д. с. большая, а под вторыми — меньшая, чем э. д. с. при синхронной скорости вращения ротора. В случае обмотки с целым q (рис. 2-96) при переходе ротора из положения 1 в положение 2 скорость перемещения потока всех полюсов оказывается больше скорости вращения ротора, а при переходе из положения 2 в положение 3 — меньше.

Таким образом, э. д. с, вызванная зубчатостью статора, в случае обмоток с дробным q становится меньше, чем у обмоток с целым д.

Источник