- Подготовка и сборка деталей под сварку

- Сообщение об ошибке

- Подготовка и сборка деталей под сварку

- Соединения деталей сваркой

- 1. Электроконтактная сварка

- 2. Электродуговая сварка

- 3. Газовая сварка деталей

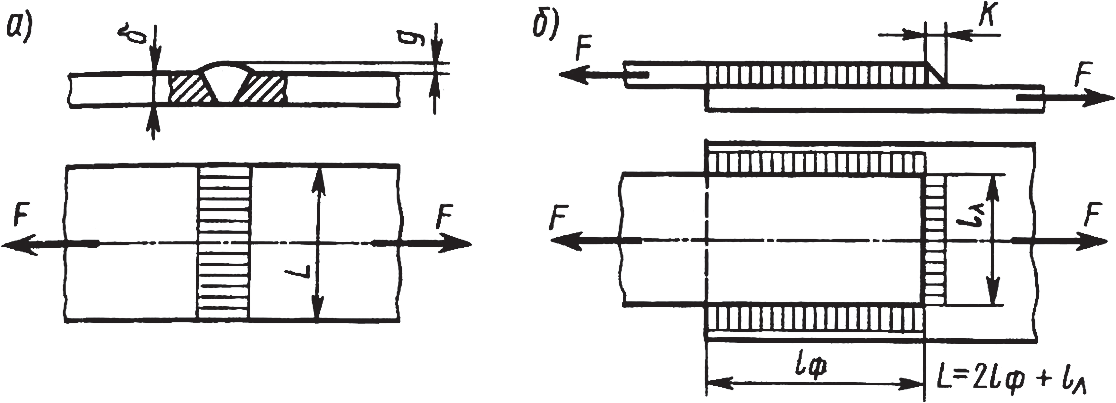

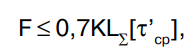

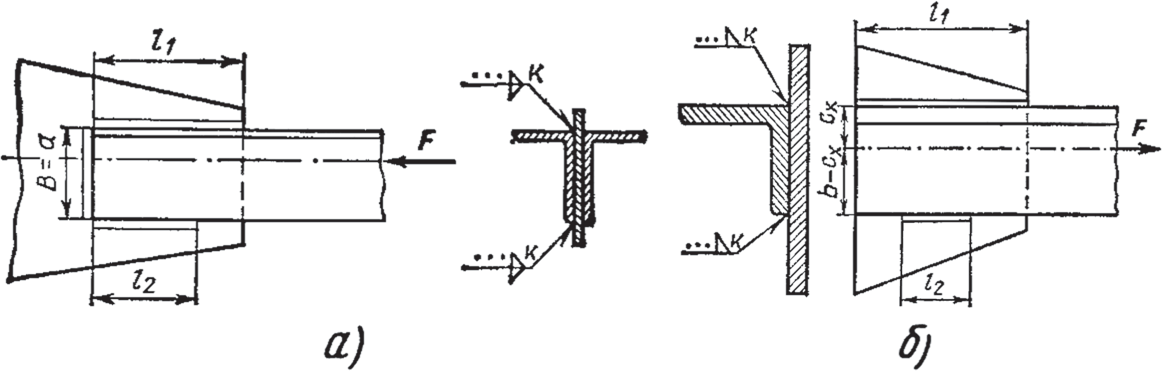

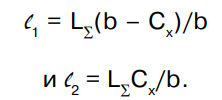

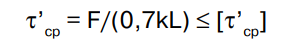

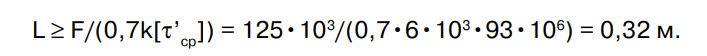

- 4. Расчет на прочность сварных соединений

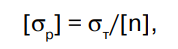

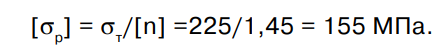

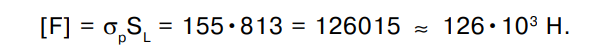

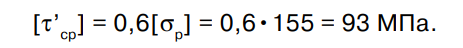

- 5. Допускаемое напряжение для сварных швов

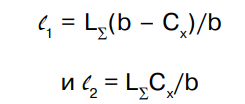

- 6. Стержневые конструкции

Подготовка и сборка деталей под сварку

Сообщение об ошибке

Подготовка и сборка деталей под сварку

Точность подготовки деталей к сварке, их чисгота и качество сборки оказывают весьма существенное влияние на несущую способность и экономичность сварной конструкции. Недостаточно тщательное выполнение заготовительных и сборочных операций приводит к резкому возрастанию вероятности появления дефектов в сварных соединениях,и в конструкции в целом. Анализ дефектов, возникающих при сварке, однозначно показывает, что значительную долю брака следует отнести за счет плохого качества подготовки и сборки. Исправление брака в готовом изделии не всегда приводит к полному восстановлению заданных свойств сварного соединения и является трудоемкой и технически сложновыполнимой операцией.

Отсюда очевидно, что значительно рациональнее устранять дефекты, появившиеся при заготовке и сборке, до проведения операции сварки. Однако не следует предъявлять излишние и подчас трудновыполнимые требования к точности заготовок и их сборке под сварку, значительно удорожающие изготовление конструкции. Применяемые на практике способы сварки позволяют получать качественные сварные соединения при некоторых допустимых колебаниях точности заготовки деталей и сборки. Это возможно, безусловно, следует использовать.

Для получения заготовки, подлежащей сборке, необходимо выполнять ряд операций. Предварительно прокат, из которого будет изготовлена деталь, подвергают правке и зачистке с целью устранения загрязнений и неровностей, образовавшихся при прокатке, транспортировке и хранении металла. Правку листового материала осуществляют в правильных станах, зачистку- в дробеметной установке или в специальных ваннах для травления и пассивирования.

Затем выполняют разметку или наметку деталей: разметку- путем перенесения размеров заготовки с чертежа непосредственно на металл, кернения металла по линии будущего реза и маркировки детали; наметку — путем перенесения на металл необходимых для изготовления заготовки размеров с шаблона, специально изготовленного из тонколистового металла, фанеры или картона. Чертилкой обводят контуры шаблона, после чего его удаляют, вдоль всей линии реза наносят керны и деталь маркируют. Вырезку заготовок производят на ножницах, автоматическими газопламенными машинами или ручными резаками.

В некоторых случаях для удаления наклепанного металла, образовавшегося по кромкам при резке на ножницах, устранения неровностей, характерных для ручной газовой резки, кромки подвергают механической обработке на кромкострогальных станках. В случае необходимости используют холодную гибку металла или гибку в нагретом состоянии. Выбор того или иного способа определяется толщиной металла и радиусом кривизны неровности.

В зависимости от толщины свариваемого металла и формы разделки кромки подготовляют обрезкой на ножницах, строганием или газовой резкой. Наибольшее применение находит механизированная (машинная) кислородная резка, обеспечивающая высокую производительность и достаточную в большинстве случаев точность подготовки кромок. Последующая механическая обработка при качественном резе для сталей большинства марок не требуется. Необходимая точность подготовки кромок определяется типом шва, способом и режимом сварки. Отклонения от заданных размеров могут привести к снижению качества шва или повышению трудоемкости работ.

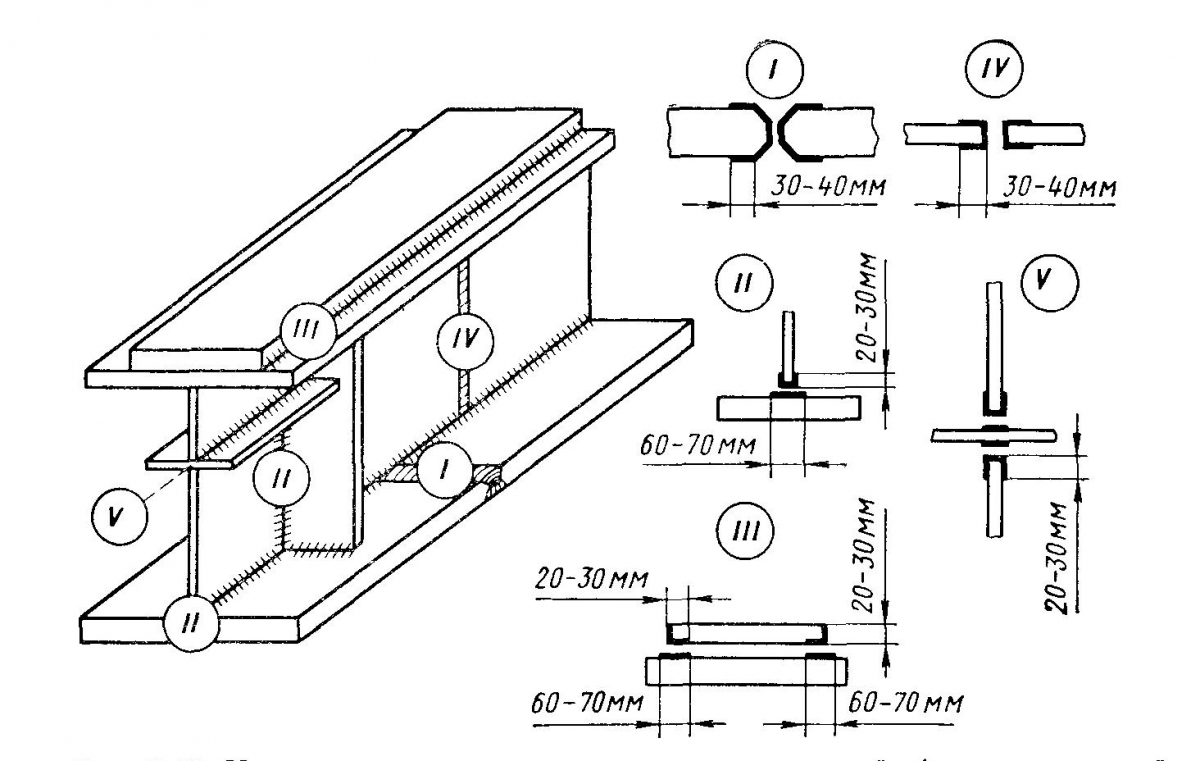

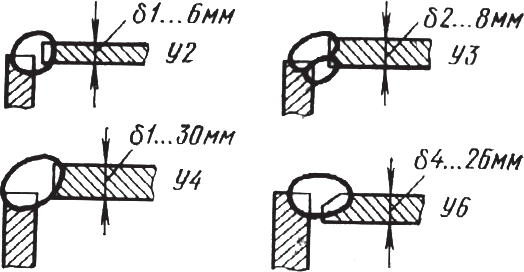

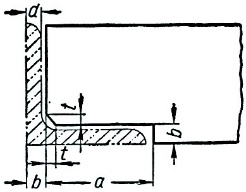

Основной металл до сборки в местах сварки должен быть очищен от ржавчины, масла, влаги, рыхлого слоя окалины и других загрязнений, могущих привести к образованию пор и других дефектов в швах. Особое внимание должно быть уделено зачистке металла при механизированных способах сварки. На рис. 1 показаны места, подлежащие зачистке перед дуговой сваркой для соединений различных типов. Особо тщательно следует зачищать торцы соединяемых элементов.

Рис. 1. Участки металла, зачищаемые перед сваркой (указаны жирной линией)

Зачистку производят до сборки узла механически (пескоструйным или дробеструйным способами, металлическими щетками, абразивом) или химически (травлением, газопламенной очисткой). Следует удалять с поверхности металла рыхлый слой ржавчины и окалины, а также грязь и лед даже в том случае, если загрязнение расположено вне места сварки. Это необходимо для того, чтобы при транспортировке и кантовке конструкции загрязнения не попали в место расположения будущего шва. Зачистка собранного узла в большинстве случаев безрезультатна, так как не достигается основная цель — очистка свариваемых кромок, а иногда даже и вредна в связи с тем, что продукты зачистки, попадая в зазор (особенно после сварки первого шва таврового соединения), задерживаются там.

Имеет смысл только прожигание места сварки газовым пламенем или продувка сухим сжатым воздухом непосредственно перед сваркой. При этом удаляются попавшие в зазор уже после сборки влага и грязь. Эта операция достигает цели при прожигании металла толщиной 10 — 12 мм с одной стороны и 18 — 20 мм с двух сторон. При электрошлаковой сварке в большинстве случаев зачистки кромок не требуется.

Сварке всегда предшествует сборка конструкции, т. е. установление и фиксация деталей в предусмотренном проектом положении. Сборка под сварку является одной из трудоемких и наименее механизированных операций. Она должна обеспечивать возможность качественной сварки конструкции. Для этого необходимо выдержать заданный зазор между соединяемыми деталями, установить детали в проектное положение и закрепить между собой так, чтобы взаиморасположение деталей не нарушилось в процессе сварки и кантовки, а если необходимо,- и транспортировки. Должен быть обеспечен свободный доступ к месту сварки. При электрошлаковой сварке детали, как правило, собирают с расширяющимся к концу шва зазором, что позволяет компенсировать усадку металла шва.

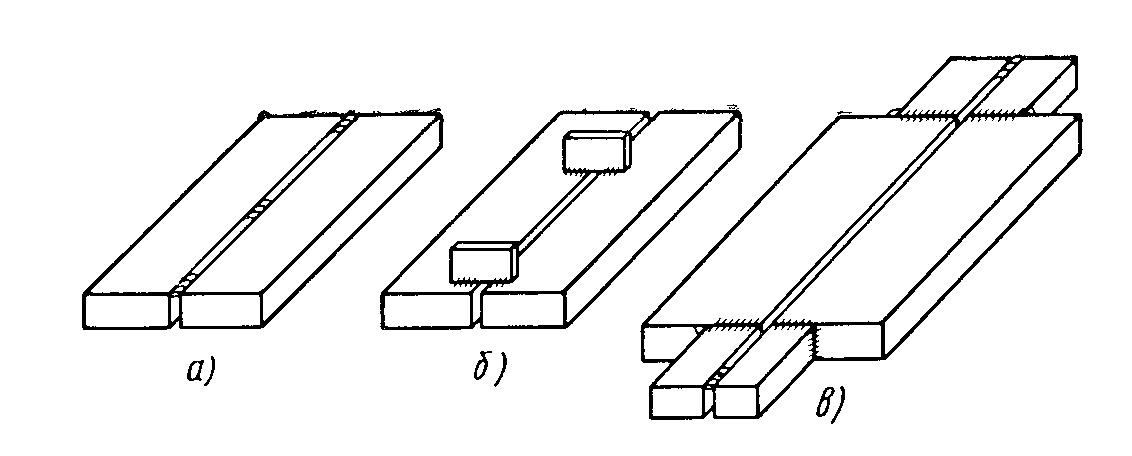

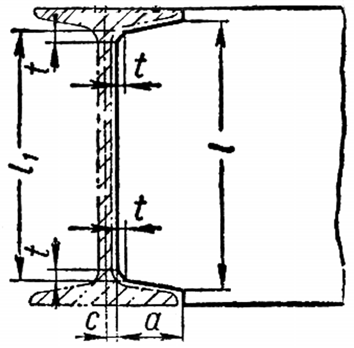

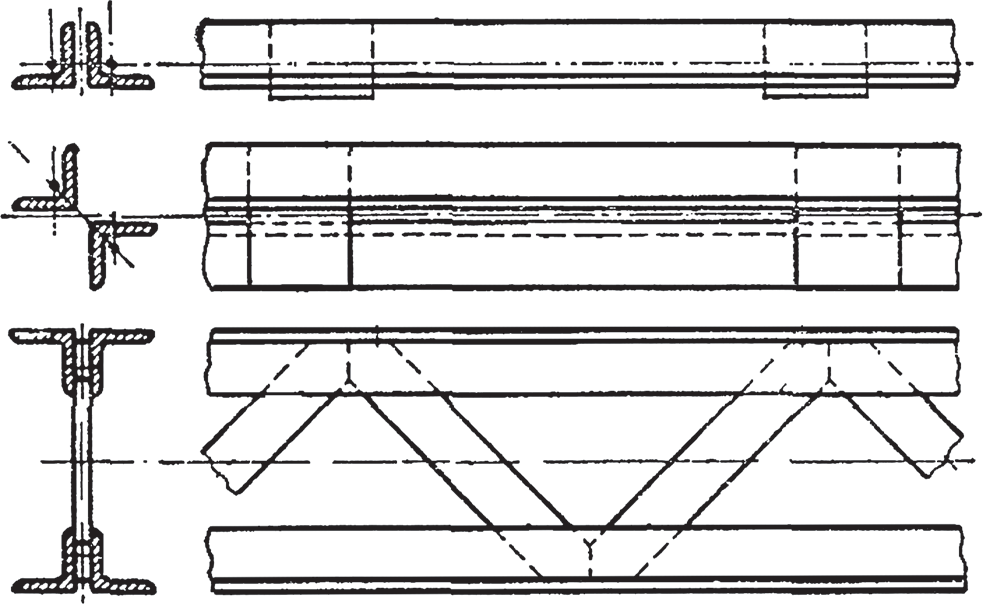

В подавляющем большинстве случаев взаимное расположение деталей перед дуговой сваркой фиксируется при помощи коротких отрезков швов, называемых прихватками (рис. 2, а). Сечение прихваток не должно превышать 1/2 сечения шва. Их максимальное сечение не более 25 — 30 мм 2 , длина 20 — 120 мм, расстояние между ними 300 — 800 мм. Прихватки выполняют покрытыми электродами, в защитных газах или под флюсом. В ряде случаев, особенно при сварке жестких узлов, прихватки заменяют сплошным швом небольшого сечения (беглым швом), что значительно повышает стойкость металла шва против кристаллизационных трещин и уменьшает вероятность нарушения заданного взаимного расположения деталей в процессе сварки вследствие растрескивания прихваток Беглый шов сваривают вручную или механизированным способом.

Рис. 2. Способы закрепления деталей перед сваркой: а — прихватки, б — гребенки, в — концевые планки

Прихватки и беглый шов рекомендуется выполнять со стороны, обратной наложению первого рабочего шва или слоя. Беглый шов кроме скрепления деталей служит для удержания флюса и металла сварочной ванны в зазоре. При сварке ответственных конструкций вручную или в защитных газах на режимах, обеспечивающих малую глубину провара основного металла, прихватки и беглый шов следует удалять при наложении рабочего шва путем расчистки корня шва. При сварке под флюсом и в защитных газах на режимах, обеспечивающих достаточное проплавление основного металла, эта операция излишняя.

Для скрепления деталей перед сваркой и в процессе нее применяют специальные планки-гребенки, удаляемые по мере формирования шва (рис. 2, б). Недостатками гребенок являются затраты металла на их изготовление и необходимость сварки и последующей зачистки остатков прихваток, расположенных на основном металле.

Для закрепления деталей широко применяют струбцины, клинья, стяжные уголки и другие механические приспособления. В некоторых случаях при массовом характере производства используют специальные кондукторы, в которых осуществляется сборка и сварка.

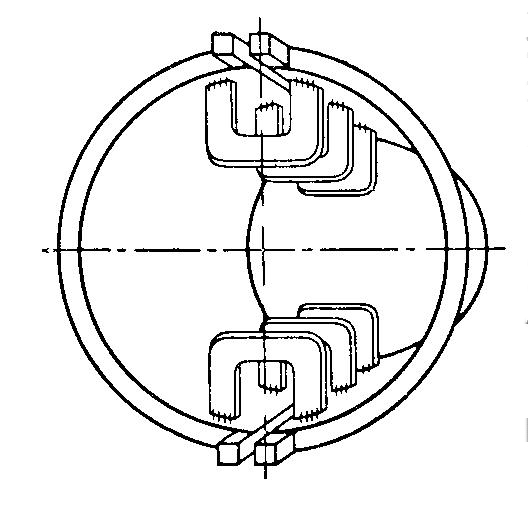

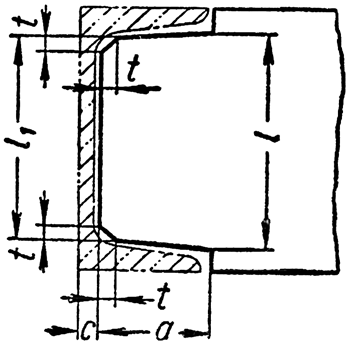

По концам детали обычно устанавливают специальные планки для вывода начала и конца шва за его пределы (рис. 2, в). Эти же планки служат и для скрепления деталей. При сварке с обязательным зазором в верхнюю часть зазора вводят короткие прокладки, которые соединяют с листами при помощи прихваток. При электрошлаковой сварке для фиксации деталей применяют скобы (рис. 3), устанавливаемые на расстоянии 500–1000 мм друг от друга. Иногда применяют вставки, удаляемые при подходе сварочного аппарата. Для вывода начала шва за пределы соединения при электрошлаковом процессе применяют выводные планки, имеющие ту же толщину, что и основной металл. Они также служат элементом, скрепляющим детали между собой.

Рис 3. Сборка стыковых соединений при электрошлаковой сварке

Источник

Соединения деталей сваркой

Соединение сваркой – неразъемное соединение, полученное в результате того, что в месте соединения деталей металл расплавляют и заполняют образовавшееся пространство присадочным расплавленным металлом. Полученная смесь металлов при застывании образует сварочный шов, который по механическим свойствам (на разрыв) может выдерживать большие нагрузки, чем свариваемые металлы.

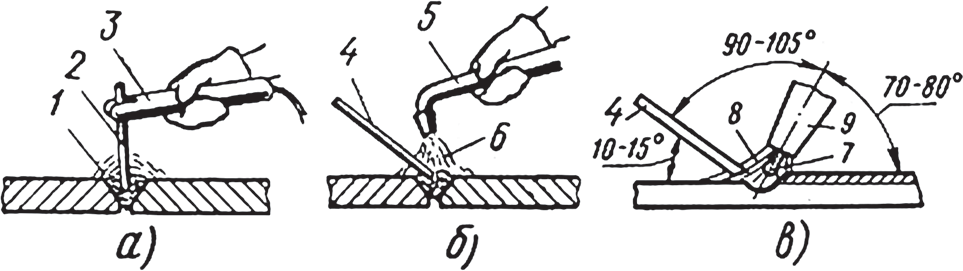

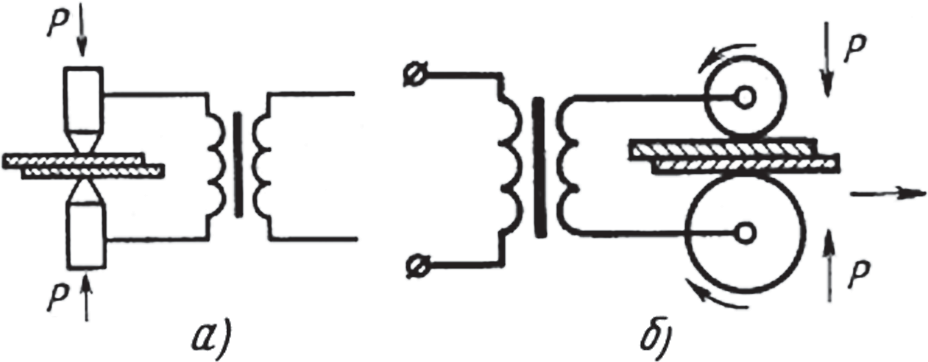

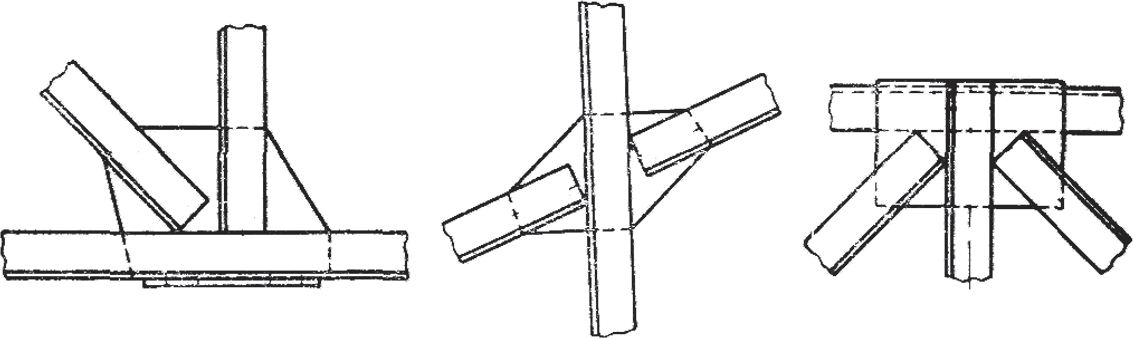

Сварка может быть (рис. 1) электродуговой, газопламенной, электроконтактной и др.

Рис. 1. Виды сварки: а – дуговая; б – газовая; в – в среде защитных газов: 1 – электрическая дуга, 2 – плавящийся электрод, 3 – электрододержатель, 4 – присадочный материал, 5 – сварочная горелка, 6 – пламя, 7 – электрод, 8 – защитный газ, 9 – сопло горелки

1. Электроконтактная сварка

Видами контактной сварки являются точечная, шовная и стыковая. При точечной и шовной электросварке электрический ток пропускают через электроды, сжимающие листы, положенные внахлестку, а при стыковой – через листы, положенные встык. В процессе сварки электрод перемещается по поверхности соединяемых листов. Под электродом, в месте его прохождения, ток, проходя через металл, нагревает его, и листы свариваются.

Эти виды сварки очень экономичны и производительны, их применяют для соединения листовых изделий (рис. 2).

Рис. 2. Схемы электроконтактной сварки: а – точечной, б – шовной

2. Электродуговая сварка

При соединении деталей электродуговой сваркой (рис. 1, а) металл плавится под действием теплоты электрического тока, выделяемой вольтовой дугой. Для получения вольтовой дуги применяют аппараты постоянного и переменного тока.

Сварку деталей обычно выполняют на сварочном столе, поверхность которого выполнена из стального листа.

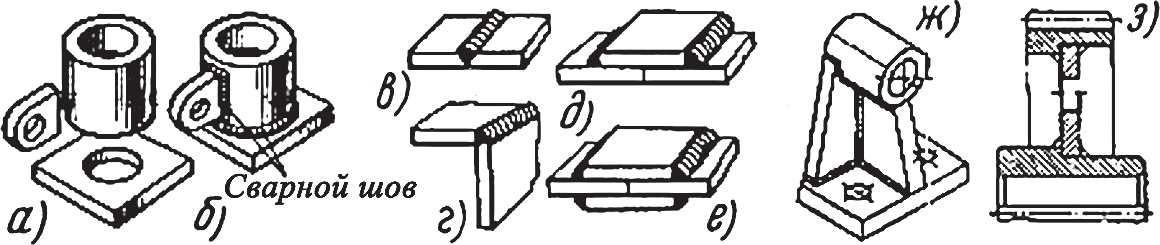

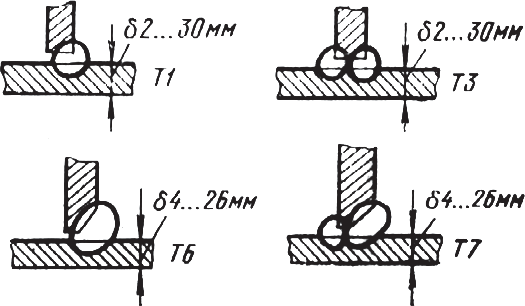

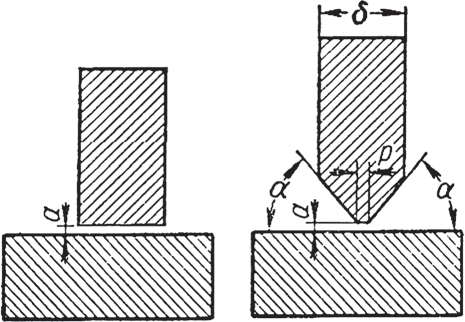

Процесс электросварки осуществляется следующим образом. В электрическую цепь к сварочной установке подключают к отрицательному полюсу поверхность стола со свариваемыми деталями; противоположным положительным полюсом является присадочный материал (электрод), который изготовляют из мягкой стальной проволоки диаметром 2-12 мм с содержанием углерода до 0,25 % и покрывают специальным флюсом для снижения окисляемости сварочного шва. При сварке электрод плавится под действием теплоты вольтовой дуги; расплавленный металл электрода заполняет кратер, образуемый вольтовой дугой. Температура дуги в момент сварки достигает 6700° С. Дуговая сварка дает возможность получить различные соединения и швы (рис. 3, табл. 1).

Рис. 3. Детали и сварные соединения: а – детали, подготовленные под сварку; б – соединение деталей после сварки; соединения: в – стыковое; г – угловое; д – с одной накладкой; е – с двумя накладками; ж, з – тавровое

Максимальная толщина деталей, свариваемых вручную без скоса кромок, равна 4 мм при односторонней и 6 мм при двухсторонней сварке стали.

Таблица 1. Типы швов сварных соединений

| Гост | Вид сварки | Вид соединения | Пределы толщины деталей, мм | Условные швов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5264-80 | Ручная дуговая | Стыковое Угловое | 1…100 1…50 | С1…С25 У1…У10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8713-79* | Механическая и автоматическая под флюсом | Стыковое Угловое | 1,5…160 1,5…40 | С1…С34 У1…У10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

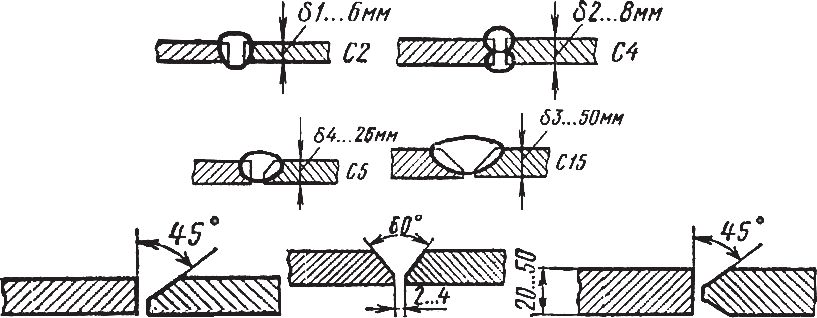

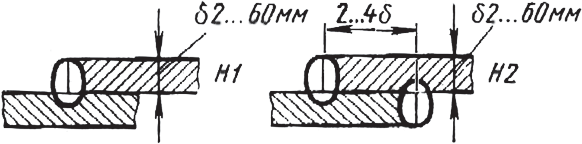

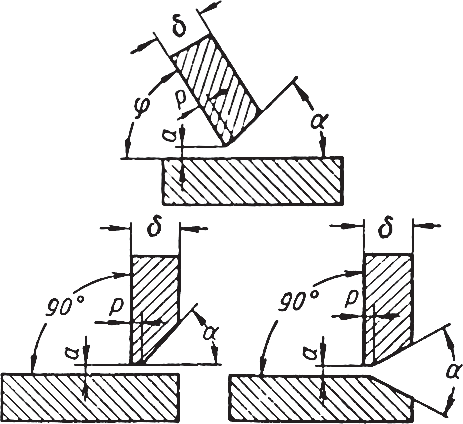

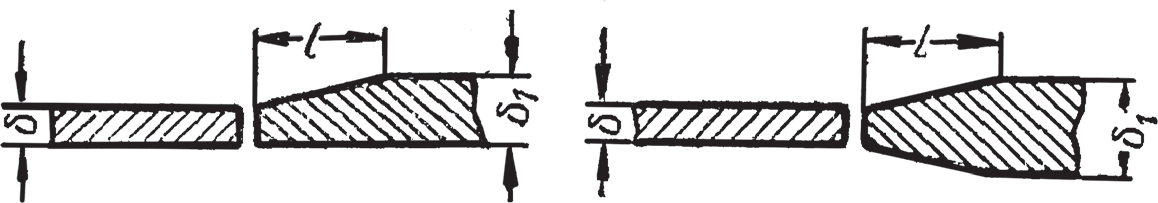

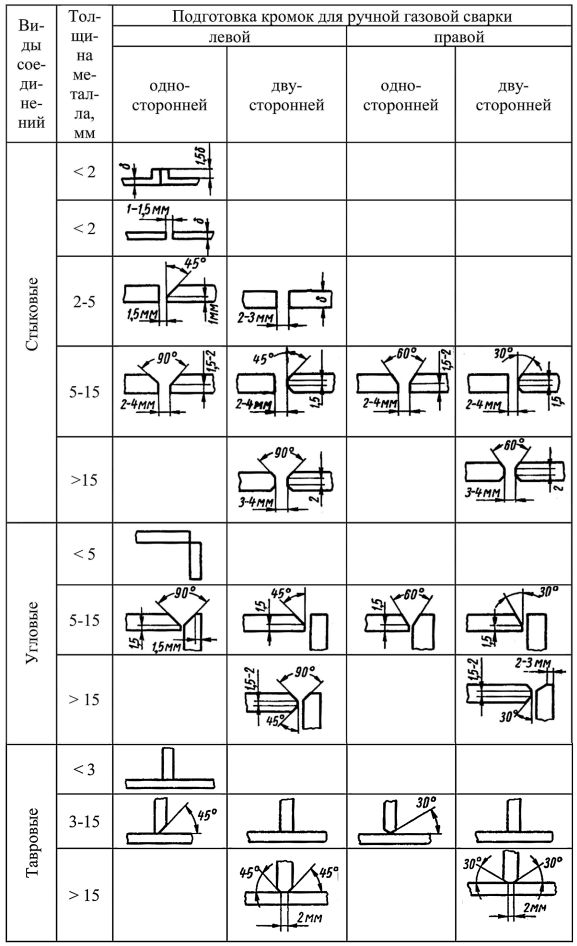

| 14771-76* | В защитных газах | Стыковое Угловое | 0,5…120 0,5…100 | С1…С28 Способы подготовки кромок определяются толщиной и маркой свариваемого металла, типом соединения, его пространственным положением при сварке и технологическим процессом сварки (одноили двусторонняя сварка) (табл. 2). Таблица 2. Способы подготовки кромок под электросварку

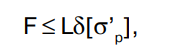

Подготовка кромок монтажных стыков по возможности должна предусматривать их сварку в нижнем или вертикальном положении. При определении значения катета шва k принимают меньший катет вписанного в сечение шва равнобедренного треугольника. Минимальный катет kmln валиковых швов, обесточивающий удовлетворительный провар, определяют в зависимости от толщины свариваемых элементов δ, а именно: (табл. 3). Таблица 3. Минимальный катет kmln валиковых швов, мм

Конструктивные элементы. При сварке профильной стали производят подготовку присоединяемой детали по размерам в соответствии с табл. 4, 5. Таблица 4. Соединение с уголком равнобоким

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||