- Основные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

- Семь способов борьбы с потерями в воздушных электрических сетях Причины потерь электроэнергии в воздушных линиях и способы борьбы с ними, на основе практического опыта. Вероятно, каждый, кто имеет дом в деревне, живет в частном секторе в городе или строит свой дом, со временем столкнется с проблемой нестабильности электросети. Это выражается в резких бросках напряжения, проблемах защиты электроприборов при грозах, длительных периодах сильно завышенного или сильно заниженного напряжения в электросети. Многие из этих проблем связаны с особенностями воздушных электрических линий, другие, с невыполнением элементарных правил прокладки линий и их обслуживания. К сожалению, в нашей стране все более внедряется в жизнь лозунг: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Поэтому, попробуем рассмотреть эти проблемы и способы их решения подробнее. Откуда берутся потери в электрических сетях? Во всем виноват Ом. Для тех кто, знаком с законом Ома, не трудно вспомнить, что U=I*R. Это значит, что падение напряжения в проводах электролинии пропорционально ее сопротивлению и току через нее. Чем больше это падение, тем меньше напряжение в розетках у вас дома. Поэтому сопротивление линии электропередач нужно снижать. Причем ее сопротивление складывается из сопротивления прямого и обратного провода — фазы и нуля от трансформатора подстанции до вашего дома. Непонятная реактивная мощность. Вторым источником потерь является реактивная мощность или точнее реактивная нагрузка. Если нагрузка чисто активная, например это лампы накаливания, электронагреватели, электроплитки, то электроэнергия потребляется практически полностью ( кпд более 90%, cos стремится к 1). Но это идеальный случай, обычно нагрузка имеет емкостной или индуктивный характер. Реально косинус фи потребителя величина изменяемая по времени и имеет значение от 0.3 до 0.8, если не применять специальных мер. При реактивной нагрузке имеет место явление неполного поглощения энергии, ее отражения от нагрузки и циркуляция паразитных токов в проводах. При этом получаются дополнительные потери в проводах на нагрев, броски напряжения и тока, приводящие к неисправностям. Например, частично нагруженный асинхронный электродвигатель электропилы или пилорамы имеет cos 0.3- 0.5. Кроме тепловых потерь, при наличии мощной реактивной нагрузки сильно «врут» электросчетчики. Из статистики известно, что по причине, нескомпенсированной реактивной мощности потребитель теряет до 30% электроэнергии. Для того чтобы ликвидировать такие типы потерь, используются компенсаторы реактивной мощности. Такие устройства серийно выпускаются промышленностью. Причем они бывают от «однорозеточного» варианта, до устройств, устанавливаемых на трансформатор подстанции. Оборотни в фуфайках. Третьим источником потерь, является банальное воровство электроэнергии. Казалось бы, этим должны заниматься правоохранительные органы, но они не имеют отделов энергоаудита. Поэтому, третьим источником потерь тоже должен заниматься потребитель, т.к. по закону у него должен стоять общедомовой или общехозяйственный счетчик и за воровство паршивой овцы платит все стадо. Оценка потерь в линии на конкретном примере. Активное сопротивление линии R=(ρ*L)/ S, где ρ — удельное сопротивление материала провода, L- его длина, S – поперечное сечение. Для меди удельное сопротивление составляет 0,017, а для алюминия 0,028 Ом*мм2/м. Медь имеет почти в два раза меньшие потери, но она гораздо тяжелее и дороже алюминия, поэтому для воздушных линий обычно выбирают алюминиевые провода. Таким образом, сопротивление одного метра алюминиевого провода, сечением 16 квадратных миллиметров, составит (0.028 х 1)/16=0.0018 Ом. Посмотрим, каковы будут потери в линии длиной 500 м, при мощности нагрузки 5 кВт. Так как ток течет по двум проводам, то длину линии удваиваем, т.е. 1000 м. Сила тока при мощности 5 кВт составит: 5000/220=22.7 А. Падение напряжения в линии U=1000х0.0018х22.7=41 В. Напряжение на нагрузке 220-41=179 В. Это уже меньше допустимых 15% снижения напряжения. При максимальном токе 63 А, на который рассчитан этот провод ( 14 кВт), т.е. когда свои нагрузки включат ближайшие соседи, U=1000х0.0018х63=113 В! Именно поэтому в моем дачном доме по вечерам еле светится лампочка! Способы борьбы с потерями. Первый простейший способ борьбы с потерями. Первый способ основан на снижении сопротивления нулевого провода. Как известно ток течет по двум проводам: нулевому и фазному. Если увеличение сечения фазного провода достаточно затратное (стоимость меди или алюминия плюс работы по демонтажу и монтажу), то сопротивление нулевого провода можно уменьшить достаточно просто и очень дешево. Этот способ использовался с момента прокладки первых линий электропередач, но в настоящее время из-за «пофигизма» или незнания часто не используется. Заключается он в повторном заземлении нулевого провода на каждом столбе электролинии или (и) на каждой нагрузке. В этом случае параллельно сопротивлению нулевого провода подключается сопротивление земли между нулем трансформатора подстанции и нулем потребителя. Если заземление сделано правильно, т.е. его сопротивление менее 8 Ом для однофазной сети, и менее 4 Ом для трехфазной, то удается существенно (до 50%) снизить потери в линии. Второй простейший способ борьбы с потерями. Второй простейший способ тоже основан на снижении сопротивления. Только в этом случае необходимо проверять оба провода — ноль и фазу. В процессе эксплуатации воздушных линий из-за обрыва проводов образуется места локального повышения сопротивления – скрутки, сростки и т.д. В процессе работы в этих местах происходит локальный разогрев и дальнейшая деградация провода, грозящая разрывом. Такие места видны ночью из-за искрения и свечения. Необходимо периодически визуально проверять электролинию и заменять особо плохие ее отрезки или линию целиком. Для ремонта лучше всего применить самонесущие алюминиевые изолированные кабели СИП. Они называются самонесущими, т.к. не требуют стального троса для подвески и не рвутся под тяжестью снега и льда. Такие кабели долговечны (срок эксплуатации более 25 лет), есть специальные аксессуары для легкого и удобного крепления их к столбам и зданиям. Третий способ борьбы с потерями. Понятно, что третьим способом является замена отслужившей «воздушки» на новую. В продаже имеются кабели типов СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Сечение кабеля выбирают не менее 16 квадратных миллиметров, он может пропускать ток до 63 А, что соответствует мощности 14 кВт при однофазной сети и 42 кВт при трехфазной. Кабель имеет двухслойную изоляцию и покрыт специальным пластиком, защищающим изоляцию проводов от солнечной радиации. Примерные цены на СИП можно посмотреть здесь: http://www.eti.su/price/cable/over/over_399.html. Двухпроводный СИП кабель стоит от 23 руб. за погонный метр. Четвертый способ борьбы с потерями. Этот способ основан на применении специальных стабилизаторов напряжения на входе в дом или другой объект. Такие стабилизаторы бывают как однофазного, так и трехфазного типа. Они увеличивают cos и обеспечивают стабилизацию напряжения на выходе в пределах + — 5%, при изменении напряжения на входе + — 30%. Их мощностной ряд может быть от сотен Вт до сотен кВт. Вот несколько сайтов посвященных стабилизаторам: http://www.enstab.ru, http://www.generatorplus.ru, http://www.stabilizators.ru/, http://www.aes.ru. Например, однофазный стабилизатор «Лидер», мощностью 5 кВт, стоит 18500 руб. Отметим однако, что из-за перекоса фаз и потерь в электролинии, напряжение на входе стабилизатора может падать ниже 150 В. В этом случае, срабатывает встроенная защита и вам ничего не остается, как снизить свои потребности в электроэнергии. Пятый способ компенсации потерь электроэнергии. Это способ использования устройств компенсации реактивной мощности. Если нагрузка индуктивная, например различные электромоторы, то это конденсаторы, если емкостная, то это специальные индуктивности. Шестой способ – борьба с воровством электроэнергии. По опыту работы, самым эффективным решением является вынос электросчетчика из здания и установка его на столбе линии электропередачи в специальном герметичном боксе. В этом же боксе устанавливаются вводный автомат с пожарным УЗО и разрядники защиты от перенапряжений. Седьмой способ борьбы с потерями. Этот способ снижения потерь за счет использования трехфазного подключения. При таком подключении снижаются токи по каждой фазе, а следовательно потери в линии и можно равномерно распределить нагрузку. Это один из самых простых и самых эффективных способов. Как говорят: «Классика жанра». Выводы. Если вы хотите снизить потери электроэнергии, то сначала сделайте аудит ваших электросетей. Если вы сами не в состоянии это сделать, то сейчас много организаций готовы помочь вам за ваши деньги. Надеюсь, что советы, приведенные выше, помогут осознать с чего начать и к чему стремиться. Все в ваших силах. Желаю успехов! Источник Потери электроэнергии в электрических сетях Потери электроэнергии в электрических сетях неминуемы, поэтому важно чтобы они не превышали экономически обоснованного уровня. Превышение норм технологического расхода говорит о возникших проблемах. Чтобы исправить ситуацию необходимо установить причины возникновения нецелевых затрат и выбрать способы их снижения. Собранная в статье информация описывает многие аспекты этой непростой задачи. Виды и структура потерь Под потерями подразумевается разница между отпущенной потребителям электроэнергией и фактически поступившей к ним. Для нормирования потерь и расчетов их фактической величины, была принята следующая классификация: Технологический фактор. Он напрямую зависит от характерных физических процессов, и может меняться под воздействием нагрузочной составляющей, условно-постоянных затрат, а также климатических условий. Расходы, затрачиваемые на эксплуатацию вспомогательного оборудования и обеспечение необходимых условий для работы техперсонала. Коммерческая составляющая. К данной категории относятся погрешности приборов учета, а также другие факторы, вызывающие недоучет электроэнергии. Ниже представлен среднестатистический график потерь типовой электрокомпании. Примерная структура потерь Как видно из графика наибольшие расходы связаны с передачей по воздушным линиям (ЛЭП), это составляет около 64% от общего числа потерь. На втором месте эффект коронированния (ионизация воздуха рядом с проводами ВЛ и, как следствие, возникновение разрядных токов между ними) – 17%. Коронный разряд на изоляторе ЛЭП Исходя из представленного графика, можно констатировать, что наибольший процент нецелевых расходов приходится на технологический фактор. Основные причины потерь электроэнергии Разобравшись со структурой, перейдем к причинам, вызывающим нецелевой расход в каждой из перечисленных выше категорий. Начнем с составляющих технологического фактора: Нагрузочные потери, они возникают в ЛЭП, оборудовании и различных элементах электросетей. Такие расходы напрямую зависят от суммарной нагрузки. В данную составляющую входят: Потери в ЛЭП, они напрямую связаны с силой тока. Именно поэтому при передаче электроэнергии на большие расстояния используется принцип повышения в несколько раз, что способствует пропорциональному уменьшению тока, соответственно, и затрат. Расход в трансформаторах, имеющий магнитную и электрическую природу ( 1 ). В качестве примера ниже представлена таблица, в которой приводятся данные затрат на трансформаторах напряжения подстанций в сетях 10 кВ. Потери в силовых трансформаторах подстанций Нецелевой расход в других элементах не входит в данную категорию, ввиду сложностей таких расчетов и незначительного объема затрат. Для этого предусмотрена следующая составляющая. Категория условно-постоянных расходов. В нее входят затраты, связанные со штатной эксплуатацией электрооборудования, к таковым относятся: Холостая работа силовых установок. Затраты в оборудовании, обеспечивающем компенсацию реактивной нагрузки. Другие виды затрат в различных устройствах, характеристики которых не зависят от нагрузки. В качестве примера можно привестисиловую изоляцию, приборы учета в сетях 0,38 кВ, змерительные трансформаторы тока, ограничители перенапряжения и т.д. Климатическая составляющая. Нецелевой расход электроэнергии может быть связан с климатическими условиями характерными для той местности, где проходят ЛЭП. В сетях 6 кВ и выше от этого зависит величина тока утечки в изоляторах. В магистралях от 110 кВ большая доля затрат приходится на коронные разряды, возникновению которых способствует влажность воздуха. Помимо этого в холодное время года для нашего климата характерно такое явление, как обледенение на проводах высоковольтных линий, а также обычных ЛЭП. Гололед на ЛЭП Учитывая последний фактор, следует учитывать затраты электроэнергии на расплавление льда. Расходы на поддержку работы подстанций К данной категории отнесены затраты электрической энергии на функционирование вспомогательных устройств. Такое оборудование необходимо для нормальной эксплуатации основных узлов, отвечающих за преобразование электроэнергии и ее распределение. Фиксация затрат осуществляется приборами учета. Приведем список основных потребителей, относящихся к данной категории: системы вентиляции и охлаждения трансформаторного оборудования; отопление и вентиляция технологического помещения, а также внутренние осветительные приборы; освещение прилегающих к подстанциям территорий; зарядное оборудование АКБ; оперативные цепи и системы контроля и управления; системы обогрева наружного оборудования, например, модули управления воздушными выключателями; различные виды компрессорного оборудования; вспомогательные механизмы; оборудование для ремонтных работ, аппаратура связи, а также другие приспособления. Коммерческая составляющая Под данными затратами подразумевается сальдо между абсолютными (фактическими) и техническими потерями. В идеале такая разница должна стремиться к нулю, но на практике это не реально. В первую очередь это связано с особенностями приборов учета отпущенной электроэнергии и электросчетчиков, установленных у конечных потребителей. Речь идет о погрешности. Существует ряд конкретных мероприятий для уменьшения потерь такого вида. К данной составляющей также относятся ошибки в счетах, выставленных потребителю и хищения электроэнергии. В первом случае подобная ситуация может возникнуть по следующим причинам: в договоре на поставку электроэнергии указана неполная или некорректная информация о потребителе; неправильно указанный тариф; отсутствие контроля за данными приборов учета; ошибки, связанные с ранее откорректированными счетами и т.д. Что касается хищений, то эта проблема имеет место во всех странах. Как правило, такими противозаконными действиями занимаются недобросовестные бытовые потребители. Заметим, что иногда возникают инциденты и с предприятиями, но такие случаи довольно редки, поэтому не являются определяющими. Характерно, что пик хищений приходится на холодное время года, причем в тех регионах, где имеются проблемы с теплоснабжением. Различают три способа хищения (занижения показаний прибора учета): Механический. Под ним подразумевается соответствующее вмешательство в работу прибора. Это может быть притормаживание вращения диска путем прямого механического воздействия, изменение положения электросчетчика, путем его наклона на 45° (для той же цели). Иногда применяется более варварский способ, а именно, срываются пломбы, и производится разбалансирование механизма. Опытный специалист моментально обнаружит механическое вмешательство. Электрический. Это может быть как незаконное подключение к воздушной линии путем «наброса», метод инвестирования фазы тока нагрузки, а также использование специальных приборов для его полной или частичной компенсации. Помимо этого есть варианты с шунтированием токовой цепи прибора учета или переключение фазы и нуля. Магнитный. При данном способе к корпусу индукционного прибора учета подносится неодимовый магнит. Магнит может воздействовать только некоторые старые модели электросчетчиков Практически все современные приборы учета «обмануть» вышеописанными способами не удастся. Мало того, подобные попытки вмешательства могут быть зафиксированы устройством и занесены в память, что приведет к печальным последствиям. Понятие норматива потерь Под данным термином подразумевается установка экономически обоснованных критериев нецелевого расхода за определенный период. При нормировании учитываются все составляющие. Каждая из них тщательно анализируется отдельно. По итогу производятся вычисления с учетом фактического (абсолютного) уровня затрат за прошедший период и анализа различных возможностей, позволяющих реализовать выявленные резервы для снижения потерь. То есть, нормативы не статичны, а регулярно пересматриваются. Под абсолютным уровнем затрат в данном случае подразумевается сальдо между переданной электроэнергией и техническими (относительными) потерями. Нормативы технологических потерь определяются путем соответствующих вычислений. Кто платит за потери электричества? Все зависит от определяющих критериев. Если речь идет о технологических факторах и расходах на поддержку работы сопутствующего оборудования, то оплата потерь закладывается в тарифы для потребителей. Совсем по иному обстоит дело с коммерческой составляющей, при превышении заложенной нормы потерь, вся экономическая нагрузка считается расходами компании, осуществляющей отпуск электроэнергии потребителям. Способы уменьшения потерь в электрических сетях Снизить затраты можно путем оптимизации технической и коммерческой составляющей. В первом случае следует принять следующие меры: Оптимизация схемы и режима работы электросети. Исследование статической устойчивости и выделение мощных узлов нагрузки. Снижение суммарной мощности за счет реактивной составляющей. В результате доля активной мощности увеличится, что позитивно отразится на борьбе с потерями. Оптимизация нагрузки трансформаторов. Модернизация оборудования. Различные методы выравнивания нагрузки. Например, это можно сделать, введя многотарифную систему оплаты, в которой в часы максимальной нагрузки повышенная стоимость кВт/ч. Это позволит существенно потребление электроэнергии в определенные периоды суток, в результате фактическое напряжение не будет «проседать» ниже допустимых норм. Уменьшить коммерческие затраты можно следующим образом: регулярный поиск несанкционированных подключений; создание или расширение подразделений, осуществляющих контроль; проверка показаний; автоматизация сбора и обработки данных. Методика и пример расчета потерь электроэнергии На практике применяют следующие методики для определения потерь: проведение оперативных вычислений; суточный критерий; вычисление средних нагрузок; анализ наибольших потерь передаваемой мощности в разрезе суток-часов; обращение к обобщенным данным. Полную информацию по каждой из представленных выше методик, можно найти в нормативных документах. В завершении приведем пример вычисления затрат в силовом трансформаторе TM 630-6-0,4. Формула для расчета и ее описание приведены ниже, она подходит для большинства видов подобных устройств. Расчет потерь в силовом трансформаторе Для понимания процесса следует ознакомиться с основными характеристиками TM 630-6-0,4. Параметры TM 630/6/0,4 Теперь переходим к расчету. Итоги расчета Источник

- Потери электроэнергии в электрических сетях

- Виды и структура потерь

- Основные причины потерь электроэнергии

- Расходы на поддержку работы подстанций

- Коммерческая составляющая

- Понятие норматива потерь

- Кто платит за потери электричества?

- Способы уменьшения потерь в электрических сетях

- Методика и пример расчета потерь электроэнергии

Основные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Организационные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

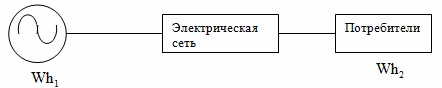

1. Налаживание учета выработки и потребления электроэнергии.

где: Wh — счетчик .

Таким образом, необходимо организовать учет потока энергии и его контроль.

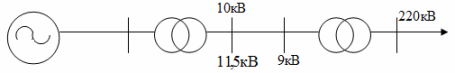

2. Повышение уровня рабочего напряжения.

Дело в том, что сети имеют запас изоляции:

c ети до 220 кВ — на 15%,

c ети 330 кВ — на 10%,

c ети 500 кВ и выше — 5%.

Особенно это важно в сетях 0,4; 10; 35; 110; 220кВ, так как эти сети очень разветвленные.

Таким образом требуется правильное регулирование напряжение в сетях для учета потерь энергии. Надо стремиться поддержать максимально возможное при увеличении напряжения на 1% в сетях до 110 кВ потери мощности и на 2%. В сетях 220 кВ всегда надо поддерживать максимально возможное напряжение. В сетях 330 кВ и выше надо регулировать напряжение с учетом потерь на корону.

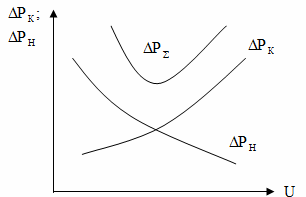

Δ P = Δ P к + Δ P н

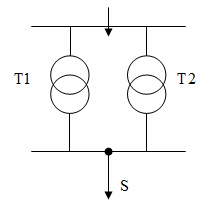

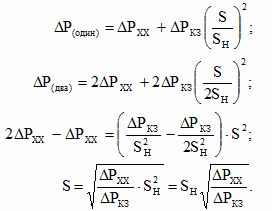

3. Оптимизация режимов трансформаторов на подстанциях. Обычно на подстанции 2 и более трансформатора.

Это мероприятие сводится к получению мощности при которой предпочтительно отключить один трансформатор . Благодаря этому экономят на потерях холостого хода, но немного увеличивают нагрузочные потери. Так как передающая мощность меньше номинальной, то увеличение потерь незначительно.

4. Разработка обоснованных норм потребления на выработку единицы продукции.

5. Быстрый и надежный ремонт сети.

6. Определение оптимальных мест размыкания электрической сети,

Электрические сети 6 — 10 кВ (городские) и сети 35 — 110 кВ часто выполняются замкнутыми, но работают в нормально разомкнутом режиме. Они на своих участках имеют разное сечение проводов и являются неоднородными.

В замкнутой неоднородной сети протекают уравнительные мощности и естественное потокораспределение отклоняется от экономического, соответствующего минимуму потерь. В этих условиях, по критерию минимума потерь, часто отыскивают места размыкания сети.

Технические мероприятия по снижению потерь по снижению потерь в электрических сетях

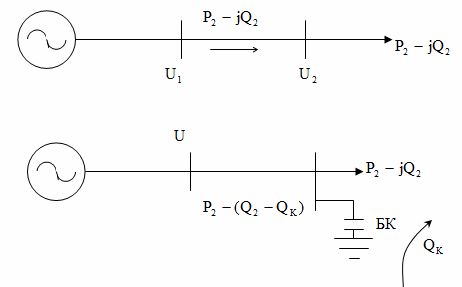

1. Компенсация реактивной мощности для снижения потерь энергии. При этом улучшается режим напряжений.

2. Повышение номинального напряжения за счет глубоких вводов.

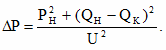

Δ P = (S 2 /U 2 ) х R

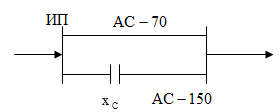

3. Настройка сети.

4. Замена проводов на головных участках сети. По мере повышения нагрузок на головных участках сети протекают токи, превышающие экономические токи для данных сечений.

5. Замена недогруженных трансформаторов.

6. Установка вольтдобавочных трансформаторов в замкнутых контурах электрической сети.

7. Замена трансформаторов без РПН на трансформаторы с РПН.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Семь способов борьбы с потерями в воздушных электрических сетях

Вероятно, каждый, кто имеет дом в деревне, живет в частном секторе в городе или строит свой дом, со временем столкнется с проблемой нестабильности электросети. Это выражается в резких бросках напряжения, проблемах защиты электроприборов при грозах, длительных периодах сильно завышенного или сильно заниженного напряжения в электросети.

Многие из этих проблем связаны с особенностями воздушных электрических линий, другие, с невыполнением элементарных правил прокладки линий и их обслуживания. К сожалению, в нашей стране все более внедряется в жизнь лозунг: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Поэтому, попробуем рассмотреть эти проблемы и способы их решения подробнее.

Откуда берутся потери в электрических сетях?

Во всем виноват Ом.

Для тех кто, знаком с законом Ома, не трудно вспомнить, что U=I*R. Это значит, что падение напряжения в проводах электролинии пропорционально ее сопротивлению и току через нее. Чем больше это падение, тем меньше напряжение в розетках у вас дома. Поэтому сопротивление линии электропередач нужно снижать. Причем ее сопротивление складывается из сопротивления прямого и обратного провода — фазы и нуля от трансформатора подстанции до вашего дома.

Непонятная реактивная мощность.

Вторым источником потерь является реактивная мощность или точнее реактивная нагрузка. Если нагрузка чисто активная, например это лампы накаливания, электронагреватели, электроплитки, то электроэнергия потребляется практически полностью ( кпд более 90%, cos стремится к 1). Но это идеальный случай, обычно нагрузка имеет емкостной или индуктивный характер. Реально косинус фи потребителя величина изменяемая по времени и имеет значение от 0.3 до 0.8, если не применять специальных мер.

При реактивной нагрузке имеет место явление неполного поглощения энергии, ее отражения от нагрузки и циркуляция паразитных токов в проводах. При этом получаются дополнительные потери в проводах на нагрев, броски напряжения и тока, приводящие к неисправностям. Например, частично нагруженный асинхронный электродвигатель электропилы или пилорамы имеет cos 0.3- 0.5. Кроме тепловых потерь, при наличии мощной реактивной нагрузки сильно «врут» электросчетчики.

Из статистики известно, что по причине, нескомпенсированной реактивной мощности потребитель теряет до 30% электроэнергии. Для того чтобы ликвидировать такие типы потерь, используются компенсаторы реактивной мощности. Такие устройства серийно выпускаются промышленностью. Причем они бывают от «однорозеточного» варианта, до устройств, устанавливаемых на трансформатор подстанции.

Оборотни в фуфайках.

Третьим источником потерь, является банальное воровство электроэнергии. Казалось бы, этим должны заниматься правоохранительные органы, но они не имеют отделов энергоаудита. Поэтому, третьим источником потерь тоже должен заниматься потребитель, т.к. по закону у него должен стоять общедомовой или общехозяйственный счетчик и за воровство паршивой овцы платит все стадо.

Оценка потерь в линии на конкретном примере.

Активное сопротивление линии R=(ρ*L)/ S, где ρ — удельное сопротивление материала провода, L- его длина, S – поперечное сечение. Для меди удельное сопротивление составляет 0,017, а для алюминия 0,028 Ом*мм2/м. Медь имеет почти в два раза меньшие потери, но она гораздо тяжелее и дороже алюминия, поэтому для воздушных линий обычно выбирают алюминиевые провода.

Таким образом, сопротивление одного метра алюминиевого провода, сечением 16 квадратных миллиметров, составит (0.028 х 1)/16=0.0018 Ом. Посмотрим, каковы будут потери в линии длиной 500 м, при мощности нагрузки 5 кВт. Так как ток течет по двум проводам, то длину линии удваиваем, т.е. 1000 м.

Сила тока при мощности 5 кВт составит: 5000/220=22.7 А. Падение напряжения в линии U=1000х0.0018х22.7=41 В. Напряжение на нагрузке 220-41=179 В. Это уже меньше допустимых 15% снижения напряжения. При максимальном токе 63 А, на который рассчитан этот провод ( 14 кВт), т.е. когда свои нагрузки включат ближайшие соседи, U=1000х0.0018х63=113 В! Именно поэтому в моем дачном доме по вечерам еле светится лампочка!

Способы борьбы с потерями.

Первый простейший способ борьбы с потерями.

Первый способ основан на снижении сопротивления нулевого провода. Как известно ток течет по двум проводам: нулевому и фазному. Если увеличение сечения фазного провода достаточно затратное (стоимость меди или алюминия плюс работы по демонтажу и монтажу), то сопротивление нулевого провода можно уменьшить достаточно просто и очень дешево.

Этот способ использовался с момента прокладки первых линий электропередач, но в настоящее время из-за «пофигизма» или незнания часто не используется. Заключается он в повторном заземлении нулевого провода на каждом столбе электролинии или (и) на каждой нагрузке. В этом случае параллельно сопротивлению нулевого провода подключается сопротивление земли между нулем трансформатора подстанции и нулем потребителя.

Если заземление сделано правильно, т.е. его сопротивление менее 8 Ом для однофазной сети, и менее 4 Ом для трехфазной, то удается существенно (до 50%) снизить потери в линии.

Второй простейший способ борьбы с потерями.

Второй простейший способ тоже основан на снижении сопротивления. Только в этом случае необходимо проверять оба провода — ноль и фазу. В процессе эксплуатации воздушных линий из-за обрыва проводов образуется места локального повышения сопротивления – скрутки, сростки и т.д. В процессе работы в этих местах происходит локальный разогрев и дальнейшая деградация провода, грозящая разрывом.

Такие места видны ночью из-за искрения и свечения. Необходимо периодически визуально проверять электролинию и заменять особо плохие ее отрезки или линию целиком.

Для ремонта лучше всего применить самонесущие алюминиевые изолированные кабели СИП. Они называются самонесущими, т.к. не требуют стального троса для подвески и не рвутся под тяжестью снега и льда. Такие кабели долговечны (срок эксплуатации более 25 лет), есть специальные аксессуары для легкого и удобного крепления их к столбам и зданиям.

Третий способ борьбы с потерями.

Понятно, что третьим способом является замена отслужившей «воздушки» на новую.

В продаже имеются кабели типов СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Сечение кабеля выбирают не менее 16 квадратных миллиметров, он может пропускать ток до 63 А, что соответствует мощности 14 кВт при однофазной сети и 42 кВт при трехфазной. Кабель имеет двухслойную изоляцию и покрыт специальным пластиком, защищающим изоляцию проводов от солнечной радиации. Примерные цены на СИП можно посмотреть здесь: http://www.eti.su/price/cable/over/over_399.html. Двухпроводный СИП кабель стоит от 23 руб. за погонный метр.

Четвертый способ борьбы с потерями.

Этот способ основан на применении специальных стабилизаторов напряжения на входе в дом или другой объект. Такие стабилизаторы бывают как однофазного, так и трехфазного типа. Они увеличивают cos и обеспечивают стабилизацию напряжения на выходе в пределах + — 5%, при изменении напряжения на входе + — 30%. Их мощностной ряд может быть от сотен Вт до сотен кВт.

Вот несколько сайтов посвященных стабилизаторам: http://www.enstab.ru, http://www.generatorplus.ru, http://www.stabilizators.ru/, http://www.aes.ru. Например, однофазный стабилизатор «Лидер», мощностью 5 кВт, стоит 18500 руб. Отметим однако, что из-за перекоса фаз и потерь в электролинии, напряжение на входе стабилизатора может падать ниже 150 В. В этом случае, срабатывает встроенная защита и вам ничего не остается, как снизить свои потребности в электроэнергии.

Пятый способ компенсации потерь электроэнергии.

Это способ использования устройств компенсации реактивной мощности. Если нагрузка индуктивная, например различные электромоторы, то это конденсаторы, если емкостная, то это специальные индуктивности.

Шестой способ – борьба с воровством электроэнергии.

По опыту работы, самым эффективным решением является вынос электросчетчика из здания и установка его на столбе линии электропередачи в специальном герметичном боксе. В этом же боксе устанавливаются вводный автомат с пожарным УЗО и разрядники защиты от перенапряжений.

Седьмой способ борьбы с потерями.

Этот способ снижения потерь за счет использования трехфазного подключения. При таком подключении снижаются токи по каждой фазе, а следовательно потери в линии и можно равномерно распределить нагрузку. Это один из самых простых и самых эффективных способов. Как говорят: «Классика жанра».

Выводы.

Если вы хотите снизить потери электроэнергии, то сначала сделайте аудит ваших электросетей. Если вы сами не в состоянии это сделать, то сейчас много организаций готовы помочь вам за ваши деньги. Надеюсь, что советы, приведенные выше, помогут осознать с чего начать и к чему стремиться. Все в ваших силах. Желаю успехов!

Источник

Потери электроэнергии в электрических сетях

Потери электроэнергии в электрических сетях неминуемы, поэтому важно чтобы они не превышали экономически обоснованного уровня. Превышение норм технологического расхода говорит о возникших проблемах. Чтобы исправить ситуацию необходимо установить причины возникновения нецелевых затрат и выбрать способы их снижения. Собранная в статье информация описывает многие аспекты этой непростой задачи.

Виды и структура потерь

Под потерями подразумевается разница между отпущенной потребителям электроэнергией и фактически поступившей к ним. Для нормирования потерь и расчетов их фактической величины, была принята следующая классификация:

- Технологический фактор. Он напрямую зависит от характерных физических процессов, и может меняться под воздействием нагрузочной составляющей, условно-постоянных затрат, а также климатических условий.

- Расходы, затрачиваемые на эксплуатацию вспомогательного оборудования и обеспечение необходимых условий для работы техперсонала.

- Коммерческая составляющая. К данной категории относятся погрешности приборов учета, а также другие факторы, вызывающие недоучет электроэнергии.

Ниже представлен среднестатистический график потерь типовой электрокомпании.

Как видно из графика наибольшие расходы связаны с передачей по воздушным линиям (ЛЭП), это составляет около 64% от общего числа потерь. На втором месте эффект коронированния (ионизация воздуха рядом с проводами ВЛ и, как следствие, возникновение разрядных токов между ними) – 17%.

Исходя из представленного графика, можно констатировать, что наибольший процент нецелевых расходов приходится на технологический фактор.

Основные причины потерь электроэнергии

Разобравшись со структурой, перейдем к причинам, вызывающим нецелевой расход в каждой из перечисленных выше категорий. Начнем с составляющих технологического фактора:

- Нагрузочные потери, они возникают в ЛЭП, оборудовании и различных элементах электросетей. Такие расходы напрямую зависят от суммарной нагрузки. В данную составляющую входят:

- Потери в ЛЭП, они напрямую связаны с силой тока. Именно поэтому при передаче электроэнергии на большие расстояния используется принцип повышения в несколько раз, что способствует пропорциональному уменьшению тока, соответственно, и затрат.

- Расход в трансформаторах, имеющий магнитную и электрическую природу ( 1 ). В качестве примера ниже представлена таблица, в которой приводятся данные затрат на трансформаторах напряжения подстанций в сетях 10 кВ.

Нецелевой расход в других элементах не входит в данную категорию, ввиду сложностей таких расчетов и незначительного объема затрат. Для этого предусмотрена следующая составляющая.

- Категория условно-постоянных расходов. В нее входят затраты, связанные со штатной эксплуатацией электрооборудования, к таковым относятся:

- Холостая работа силовых установок.

- Затраты в оборудовании, обеспечивающем компенсацию реактивной нагрузки.

- Другие виды затрат в различных устройствах, характеристики которых не зависят от нагрузки. В качестве примера можно привестисиловую изоляцию, приборы учета в сетях 0,38 кВ, змерительные трансформаторы тока, ограничители перенапряжения и т.д.

- Климатическая составляющая. Нецелевой расход электроэнергии может быть связан с климатическими условиями характерными для той местности, где проходят ЛЭП. В сетях 6 кВ и выше от этого зависит величина тока утечки в изоляторах. В магистралях от 110 кВ большая доля затрат приходится на коронные разряды, возникновению которых способствует влажность воздуха. Помимо этого в холодное время года для нашего климата характерно такое явление, как обледенение на проводах высоковольтных линий, а также обычных ЛЭП.

Гололед на ЛЭП

Учитывая последний фактор, следует учитывать затраты электроэнергии на расплавление льда.

Расходы на поддержку работы подстанций

К данной категории отнесены затраты электрической энергии на функционирование вспомогательных устройств. Такое оборудование необходимо для нормальной эксплуатации основных узлов, отвечающих за преобразование электроэнергии и ее распределение. Фиксация затрат осуществляется приборами учета. Приведем список основных потребителей, относящихся к данной категории:

- системы вентиляции и охлаждения трансформаторного оборудования;

- отопление и вентиляция технологического помещения, а также внутренние осветительные приборы;

- освещение прилегающих к подстанциям территорий;

- зарядное оборудование АКБ;

- оперативные цепи и системы контроля и управления;

- системы обогрева наружного оборудования, например, модули управления воздушными выключателями;

- различные виды компрессорного оборудования;

- вспомогательные механизмы;

- оборудование для ремонтных работ, аппаратура связи, а также другие приспособления.

Коммерческая составляющая

Под данными затратами подразумевается сальдо между абсолютными (фактическими) и техническими потерями. В идеале такая разница должна стремиться к нулю, но на практике это не реально. В первую очередь это связано с особенностями приборов учета отпущенной электроэнергии и электросчетчиков, установленных у конечных потребителей. Речь идет о погрешности. Существует ряд конкретных мероприятий для уменьшения потерь такого вида.

К данной составляющей также относятся ошибки в счетах, выставленных потребителю и хищения электроэнергии. В первом случае подобная ситуация может возникнуть по следующим причинам:

- в договоре на поставку электроэнергии указана неполная или некорректная информация о потребителе;

- неправильно указанный тариф;

- отсутствие контроля за данными приборов учета;

- ошибки, связанные с ранее откорректированными счетами и т.д.

Что касается хищений, то эта проблема имеет место во всех странах. Как правило, такими противозаконными действиями занимаются недобросовестные бытовые потребители. Заметим, что иногда возникают инциденты и с предприятиями, но такие случаи довольно редки, поэтому не являются определяющими. Характерно, что пик хищений приходится на холодное время года, причем в тех регионах, где имеются проблемы с теплоснабжением.

Различают три способа хищения (занижения показаний прибора учета):

- Механический. Под ним подразумевается соответствующее вмешательство в работу прибора. Это может быть притормаживание вращения диска путем прямого механического воздействия, изменение положения электросчетчика, путем его наклона на 45° (для той же цели). Иногда применяется более варварский способ, а именно, срываются пломбы, и производится разбалансирование механизма. Опытный специалист моментально обнаружит механическое вмешательство.

- Электрический. Это может быть как незаконное подключение к воздушной линии путем «наброса», метод инвестирования фазы тока нагрузки, а также использование специальных приборов для его полной или частичной компенсации. Помимо этого есть варианты с шунтированием токовой цепи прибора учета или переключение фазы и нуля.

- Магнитный. При данном способе к корпусу индукционного прибора учета подносится неодимовый магнит.

Практически все современные приборы учета «обмануть» вышеописанными способами не удастся. Мало того, подобные попытки вмешательства могут быть зафиксированы устройством и занесены в память, что приведет к печальным последствиям.

Понятие норматива потерь

Под данным термином подразумевается установка экономически обоснованных критериев нецелевого расхода за определенный период. При нормировании учитываются все составляющие. Каждая из них тщательно анализируется отдельно. По итогу производятся вычисления с учетом фактического (абсолютного) уровня затрат за прошедший период и анализа различных возможностей, позволяющих реализовать выявленные резервы для снижения потерь. То есть, нормативы не статичны, а регулярно пересматриваются.

Под абсолютным уровнем затрат в данном случае подразумевается сальдо между переданной электроэнергией и техническими (относительными) потерями. Нормативы технологических потерь определяются путем соответствующих вычислений.

Кто платит за потери электричества?

Все зависит от определяющих критериев. Если речь идет о технологических факторах и расходах на поддержку работы сопутствующего оборудования, то оплата потерь закладывается в тарифы для потребителей.

Совсем по иному обстоит дело с коммерческой составляющей, при превышении заложенной нормы потерь, вся экономическая нагрузка считается расходами компании, осуществляющей отпуск электроэнергии потребителям.

Способы уменьшения потерь в электрических сетях

Снизить затраты можно путем оптимизации технической и коммерческой составляющей. В первом случае следует принять следующие меры:

- Оптимизация схемы и режима работы электросети.

- Исследование статической устойчивости и выделение мощных узлов нагрузки.

- Снижение суммарной мощности за счет реактивной составляющей. В результате доля активной мощности увеличится, что позитивно отразится на борьбе с потерями.

- Оптимизация нагрузки трансформаторов.

- Модернизация оборудования.

- Различные методы выравнивания нагрузки. Например, это можно сделать, введя многотарифную систему оплаты, в которой в часы максимальной нагрузки повышенная стоимость кВт/ч. Это позволит существенно потребление электроэнергии в определенные периоды суток, в результате фактическое напряжение не будет «проседать» ниже допустимых норм.

Уменьшить коммерческие затраты можно следующим образом:

- регулярный поиск несанкционированных подключений;

- создание или расширение подразделений, осуществляющих контроль;

- проверка показаний;

- автоматизация сбора и обработки данных.

Методика и пример расчета потерь электроэнергии

На практике применяют следующие методики для определения потерь:

- проведение оперативных вычислений;

- суточный критерий;

- вычисление средних нагрузок;

- анализ наибольших потерь передаваемой мощности в разрезе суток-часов;

- обращение к обобщенным данным.

Полную информацию по каждой из представленных выше методик, можно найти в нормативных документах.

В завершении приведем пример вычисления затрат в силовом трансформаторе TM 630-6-0,4. Формула для расчета и ее описание приведены ниже, она подходит для большинства видов подобных устройств.

Для понимания процесса следует ознакомиться с основными характеристиками TM 630-6-0,4.

Теперь переходим к расчету.

Источник

Гололед на ЛЭП

Гололед на ЛЭП