Основные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Организационные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

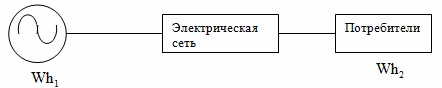

1. Налаживание учета выработки и потребления электроэнергии.

где: Wh — счетчик .

Таким образом, необходимо организовать учет потока энергии и его контроль.

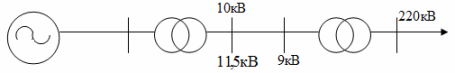

2. Повышение уровня рабочего напряжения.

Дело в том, что сети имеют запас изоляции:

c ети до 220 кВ — на 15%,

c ети 330 кВ — на 10%,

c ети 500 кВ и выше — 5%.

Особенно это важно в сетях 0,4; 10; 35; 110; 220кВ, так как эти сети очень разветвленные.

Таким образом требуется правильное регулирование напряжение в сетях для учета потерь энергии. Надо стремиться поддержать максимально возможное при увеличении напряжения на 1% в сетях до 110 кВ потери мощности и на 2%. В сетях 220 кВ всегда надо поддерживать максимально возможное напряжение. В сетях 330 кВ и выше надо регулировать напряжение с учетом потерь на корону.

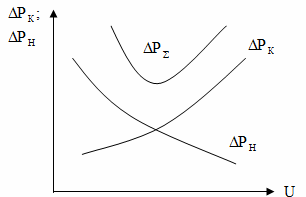

Δ P = Δ P к + Δ P н

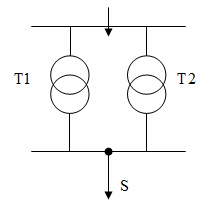

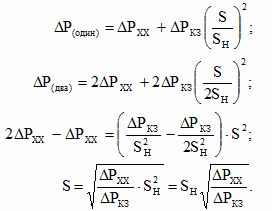

3. Оптимизация режимов трансформаторов на подстанциях. Обычно на подстанции 2 и более трансформатора.

Это мероприятие сводится к получению мощности при которой предпочтительно отключить один трансформатор . Благодаря этому экономят на потерях холостого хода, но немного увеличивают нагрузочные потери. Так как передающая мощность меньше номинальной, то увеличение потерь незначительно.

4. Разработка обоснованных норм потребления на выработку единицы продукции.

5. Быстрый и надежный ремонт сети.

6. Определение оптимальных мест размыкания электрической сети,

Электрические сети 6 — 10 кВ (городские) и сети 35 — 110 кВ часто выполняются замкнутыми, но работают в нормально разомкнутом режиме. Они на своих участках имеют разное сечение проводов и являются неоднородными.

В замкнутой неоднородной сети протекают уравнительные мощности и естественное потокораспределение отклоняется от экономического, соответствующего минимуму потерь. В этих условиях, по критерию минимума потерь, часто отыскивают места размыкания сети.

Технические мероприятия по снижению потерь по снижению потерь в электрических сетях

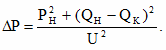

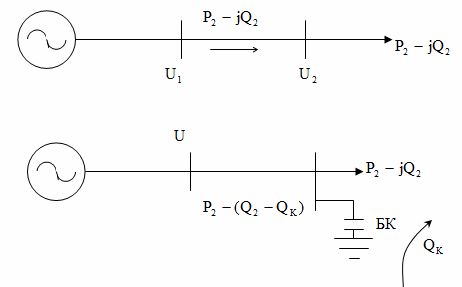

1. Компенсация реактивной мощности для снижения потерь энергии. При этом улучшается режим напряжений.

2. Повышение номинального напряжения за счет глубоких вводов.

Δ P = (S 2 /U 2 ) х R

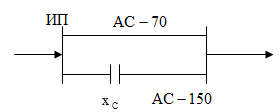

3. Настройка сети.

4. Замена проводов на головных участках сети. По мере повышения нагрузок на головных участках сети протекают токи, превышающие экономические токи для данных сечений.

5. Замена недогруженных трансформаторов.

6. Установка вольтдобавочных трансформаторов в замкнутых контурах электрической сети.

7. Замена трансформаторов без РПН на трансформаторы с РПН.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций

В. Н. Апряткин, инженер, Клинские электрические сети

Потери электроэнергии в электрических сетях — важнейший показатель экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности энергосбытовой деятельности энергоснабжающих организаций. Этот индикатор все отчетливей свидетельствует о накапливающихся проблемах, которые требуют безотлагательных решений в области развития, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей, совершенствования методов и средств их эксплуатации и управления, повышения точности учета электроэнергии, эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям электроэнергию и т. п.

|

В настоящее время почти повсеместно наблюдается рост абсолютных и относительных потерь электроэнергии при одновременном уменьшении отпуска в сеть. Так, с 1994 по 1998 гг. абсолютные потери электроэнергии в сетях АО-энерго России увеличились с 67,7 до 78,6 млрд. кВт·ч, а относительные — с 8,74 до 10,81%. В электрических сетях России в целом относительные потери выросли с 10,09 до 12,22%.

По мнению международных экспертов, относительные потери электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических сетях большинства стран можно считать удовлетворительными, если они не превышают 4-5%. Потери электроэнергии на уровне 10% можно считать максимально допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии по сетям [1]. Это подтверждается и докризисным уровнем потерь электроэнергии в большинстве энергосистем бывшего СССР, который не превышал, как правило, 10%. Так как сегодня этот уровень вырос в 1,5-2, а по отдельным электросетевым предприятиям — даже в 3 раза, очевидно, что на фоне происходящих изменений хозяйственного механизма в энергетике, кризиса экономики в стране проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях не только не утратила свою актуальность, а наоборот — выдвинулась в одну из задач обеспечения финансовой стабильности организаций.

|

|

В условиях общего спада нагрузки и отсутствия средств на развитие, реконструкцию и техперевооружение электрических сетей становится все более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование системы учета сегодня окупается значительно быстрее, чем затраты на повышение пропускной способности сетей и даже на компенсацию реактивной мощности. Совершенствование учета электроэнергии в современных условиях позволяет получить прямой и достаточно быстрый эффект. В частности, по оценкам специалистов, только замена старых, преимущественно «малоамперных» однофазных счетчиков класса 2,5 на новые класса 2,0 повышает собираемость средств за переданную потребителям электроэнергию на 10-20%. В денежном выражении по России в целом это составляет порядка 1-3 млрд. руб в год. Нижняя граница этого интервала соответствует тарифам на электроэнергию, верхняя — возможному их увеличению.

Решающее значение при выборе тех или иных мероприятий по совершенствованию учета и мест их проведения имеют расчеты и анализ допустимых и фактических небалансов электроэнергии на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях в соответствии с Типовой инструкцией РД 34.09.101-94 [3].

Основным и наиболее перспективным решением проблемы снижения коммерческих потерь электроэнергии является разработка, создание и широкое применение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), в том числе для бытовых потребителей, тесная интеграция этих систем с программным и техническим обеспечением автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), обеспечение АСКУЭ и АСДУ надежными каналами связи и передачи информации, метрологическая аттестация АСКУЭ.

Однако эффективное внедрение АСКУЭ — задача долговременная и дорогостоящая, решение которой возможно лишь путем поэтапного развития системы учета, ее модернизации, метрологического обеспечения измерений электроэнергии, совершенствования нормативной базы.

На сегодняшний день к первоочередным задачам этого развития относятся:

- осуществление коммерческого учета электроэнергии (мощности) на основе разработанных для энергообъектов и аттестованных методик выполнения измерений (МВИ) по ГОСТ Р 8.563-96. Разработка и аттестация МВИ энергообъектов должны проводиться в соответствии с типовыми МВИ — РД 34.11.333-97 и РД 34.11.334-97 [4];

- периодическая калибровка (поверка) счетчиков индукционной системы с целью определения их погрешности;

- замена индукционных счетчиков для коммерческого учета на электронные счетчики (за исключением бытовых индукционных однофазных счетчиков);

- создание нормативной и технической базы для периодической поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения в рабочих условиях эксплуатации с целью оценки их фактической погрешности;

- создание льготной системы налогообложения для предприятий, выпускающих АСКУЭ и энергосберегающее оборудование;

- совершенствование правовой основы для предотвращения хищений электроэнергии, ужесточение гражданской и уголовной ответственности за эти хищения, как это имеет место в промышленно развитых странах;

- создание нормативной базы для ликвидации «бесхозных» потребителей и электрических сетей, обеспечение безубыточных условий их принятия на баланс и обслуживание энергоснабжающими организациями;

- создание законодательной и технической базы для внедрения приборов учета электроэнергии с предоплатой.

Очень важное значение на стадии внедрения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях имеет так называемый человеческий фактор, под которым понимается:

- обучение и повышение квалификации персонала;

- осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его работников лично эффективного решения поставленной задачи;

- мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;

- связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения потерь, ожидаемых и полученных результатах.

Для того чтобы требовать от персонала Энергосбыта, предприятий и работников электрических сетей выполнения нормативных требований по поддержанию системы учета электроэнергии на должном уровне, по достоверному расчету технических потерь, выполнению мероприятий по снижению потерь, персонал должен знать эти нормативные требования и уметь их выполнять. Кроме того, он должен хотеть их выполнять, т. е. быть морально и материально заинтересованным в фактическом, а не в формальном снижении потерь. Для этого необходимо проводить систематическое обучение персонала не только теоретически, но и практически, с переаттестацией и контролем усвоения знаний (экзаменами). Обучение должно проводиться для всех уровней — от руководителей подразделений, служб и отделов до рядовых исполнителей.

Руководители должны уметь решать общие задачи управления процессом снижения потерь в сетях, исполнители — уметь решать конкретные задачи. Целью обучения должно быть не только получение новых знаний и навыков, но и обмен передовым опытом, распространение этого опыта во всех предприятиях энергосистемы.

Однако одних знаний и умений недостаточно. В энергоснабжающих организациях должна быть разработана, утверждена система поощрения за снижение потерь электроэнергии в сетях, выявление хищений электроэнергии с обязательным оставлением части полученной прибыли от снижения потерь (до 50%) в распоряжении персонала, получившего эту прибыль.

Необходимы, очевидно, новые подходы к нормированию потерь электроэнергии в сетях, которые должны учитывать не только их техническую составляющую, но и систематическую составляющую погрешностей расчета потерь и системы учета электроэнергии.

Очень важен контроль со стороны руководителей энергосистемы, предприятий, районов, электросетей и Энергосбыта за эффективностью работы контролеров, мастеров и монтеров РЭС с целью предотвращения получения личного дохода непосредственно с виновников хищений, «помощи» потребителям по несанкционированному подключению к сетям и т. п.

В конечном счете, должен быть создан такой экономический механизм, который ставил бы в прямую зависимость премирование персонала от его активности и эффективности в области снижения потерь.

Источник