Четыре варианта смены власти в России

Потребность в изменениях основных сторон жизни в России кажется общепризнанной. Необходимыми считаются не только реформа политической системы, но также и изменение основ функционирования национальной экономики, лишение ее зависимости от экспорта энергоресурсов, реформа судебной системы, образования, здравоохранения и т.д. Необратимость изменений признается не только массовым сознанием, как привычное брюзжание обывателей, но и экспертным сообществом, а также самими властями: Путин лично убеждал перед выборами, как важно провести реформы практически во всех областях общественной жизни. Реализация таких реформ самой правящей группой маловероятна, поскольку ее благосостояние создано на основе данной экономической системы и пока эта система обеспечивает требуемый уровень доходов, жесткой экономической необходимости в смене источника доходов нет.

При этом речь идет даже не столько о доходах от экспорта энергоносителей (к ним имеют доступ немногие члены правящей группы), сколько о доходах, получаемых напрямую из бюджета, причем получаемых именно на цели модернизации и инноваций (например, Сколково). Зачем инвестировать в рискованные проекты свои деньги, если можно проделывать то же самое с государственными с более высокой и надежной маржой. К тому же создавать новые отрасли экономики, значит создавать себе конкурентов. И в экономическом, и в политическом смыслах этого слова. Как видим, нет оснований приписывать правящей группе желание и решимость создавать иные условия хозяйствования и управления.

Поскольку сам режим проводить модернизацию не может, рассмотрим иные возможные источники перемен. Их всего четыре. Первый (внешний) мы рассматривать здесь не будем, хотя демотиватор, где над Кремлем зависла летающая тарелка, а под рисунком написано «это самый вероятный сценарий смены власти в России» стал очень популярным.

Второй вариант – смена власти через массовый протест, бунт и революцию – был купирован во время подъема уличных акций конца 11-ого начала 12-ого годов. Купирован не только пародийными митингами провластных сил, выровнявших отношение пассивной массы к обеим сторонам уличных акций, но и тем, что сторонникам правящего режима удалось убедить участников уличного протеста в опасности и ненужности для самих протестующих насильственных действий. Если русский бунт будет активизирован, мало никому не покажется – примерно таков был тезис отговорщиков от массовых протестных акций.

Наиболее массовую часть протестной оппозиции эта перспектива настораживает, а тех, кто ее требования и претензии к власти поддерживает, но сам в уличных акциях не участвует, пугает. Сама власть поддерживала и продолжает поддерживать такие опасения, напоминая по каналам массовой коммуникации и акцентируя возможные разрушительные последствия массовых насильственных акций. Это было важным составляющим элементом государственной пропаганды последнего времени.

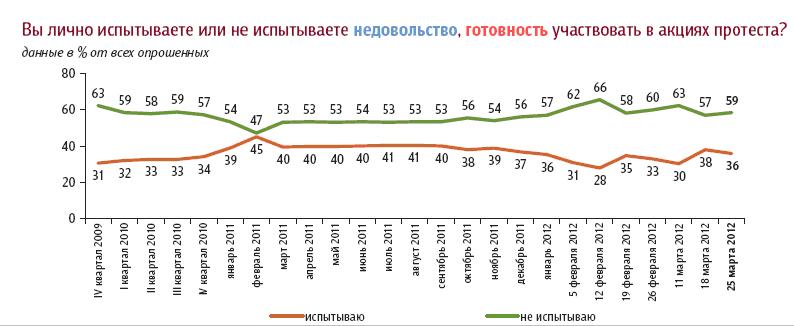

Данные, собранные ФОМ, показывают, как после начала протестов доля намеренных в них участвовать начинает уменьшаться. Так, на рисунке 1 видно, что 44% жителей России заметили рост протестных настроений в их повседневном окружении как раз в декабре 2011 года. Однако рост этот оказался небольшим по значению и непродолжительным по времени и уже к концу января, показатель снизился до 38%. Но этот признак указывал на отраженные в каналах массовой коммуникации, в первую очередь, СМИ, протестные настроения. А вот собственные протестные настроения вообще не испытали никакого подъема декабря 2011 года (рисунок 2), а после актуализации массового протеста в виде многочисленных московских митингов личная готовность принять участие в протестных акциях стала медленно, но уверенно уменьшаться с 39% в ноябре до 28% в середине февраля 2012 года. По мере приближения президентских выборов 4 марта и позже, правда, произошел некоторый подъем, но личная готовность участия так и не вернулась на уровень, на котором держалась почти весь 2011 год (около 40%). Как видим, намерения принять участие в массовых акциях у российского населения стали уменьшаться как раз в период актуализации этих действий, причем такой, которая потенциально могла привести к смене режима.

При этом нужно сказать, что и сама оппозиция в России не располагает собственным кадровым ресурсом, способным заменить хотя бы самый верхний слой нынешней государственной бюрократии. Бархатные революции в восточноевропейских странах осуществляла оппозиция, численности которой хватило бы для замены руководства основных государственных институтов. В России такой оппозиции по численности нет и не предвидится. При этом речь идет даже не о смене кадрового состава руководства проблемных российских регионов, типа кавказских республик или Дальнего Востока, но хотя бы о федеральных силовых ведомствах. В отсутствии значительного кадрового потенциала другими вариантами быстрой смены власти, т.е. революции, был бы аналог октябрьского большевистского переворота, когда к власти приходили в большинстве своем крайне неквалифицированные кадры.

Также следует исключить вариант постепенного вызревания повседневного контроля за властью, который был актуален для участников зимних протестов. Этот, третий, вариант смены власти в России, не поддержал массовый избиратель, склонный к цельной, нерасчлененной, пусть, хотя бы, в презентации, власти одного человека. Возможно, что через какой-то промежуток времени, или даже очень скоро, усиливающиеся структуры гражданского общества станут оттеснять государственные институты от повседневного управления более или менее локальными процессами, например, управлением многоквартирным домом в городе, небольшим селом и т.д. Но пока массовый избиратель не готов обменять доверие единой (вертикали) власти на личное участие в повседневном управлении.

Четвертым вариантом смены является раскол внутри элиты и последующий переход власти от одной группы государственной бюрократии к другой, т.е. примерно то же самое, что произошло в 80-90 гг. прошлого века. В этом случае должна произойти концентрация внутриэлитной оппозиции вокруг лидера, либо находящегося непосредственно внутри действующей элиты, либо недавнего выходца из него. Он должен быть принят, во-первых, собственно государственной бюрократией, точнее, той ее частью, которая ориентирована на перемены, во-вторых, экспертным сообществом, в третьих – массовым избирателем. В-четвертых, он должен быть принят западными политиками, вездесущим «вашингтонским обкомом». Это и есть наиболее вероятный способ начала изменений в современной России. Других не предвидится.

Судя по всему, отсутствие такого раскола перед выборами Президента 12 года и позволило группе Путина сохранить власть. Внутриэлитный раскол может начаться в любой момент и его признаками может быть как борьба, направленная на первый взгляд на вполне определенных лиц, принадлежащих к правящей группе (например, Нургалиева или Гундяева), так и на неопределенных лиц, но также, принадлежащих к правящей группе, как в случае борьбы с геями. Нелишним будет напомнить, что борьба с геями внутри нацистской партии через год после прихода Гитлера к власти была направлена на вполне определенных лиц, которые после этого были уничтожены, а их место заняли другие.

Разумеется, переход от власти одной группы госбюрократов к другой происходит в иной, чем 20 лет назад обстановке. Во-первых, нет прямой и непосредственной угрозы экономической катастрофы, типа голода в городах, о которой писал Гайдар [1]. Во-вторых, возникшие элементы гражданского общества, хотя бы, в минимальной степени готовы контролировать правящий режим, а, значит, будут ограничивать его. Примеры вторых туров выборов в Тольятти и Ярославле показывают, что оппозиционные силы располагают достаточными ресурсами, чтобы сконцентрировать их в небольшом городе или регионе при благоприятной расстановке сил внутри него [2]. Такого рода выборы рано или поздно в большей или меньшей степени будут расшатывать внутриэлитное единство и формировать оппозицию в ней. Вообще, регулярная смена правящей группы власти путем честных, справедливых и прозрачных выборов является главным источником опасности для нынешнего режима. Отсутствие же такой ротации будет блокировать развитие и изменения внутри российского общества, концентрируя все больше внимания и сил оппозиции на этом, становящемся все более и более слабым, звене настоящего режима.

Переход власти от одной группы государственных чиновников к другой вовсе не означает, что никаких изменений для других социальных групп и страны в целом происходить не будет. Как раз результаты внутриэлитного раскола часто вызывают быстрые и необратимые перемены. Кроме отечественной Перестройки, можно вспомнить начавшиеся за 10 лет до нее китайские реформы, сопровождавшиеся острой внутриполитической борьбой между группами постепенно возвышавшегося Дэн Сяопина и тогдашнего главы страны Хуа Гофена, с одной стороны, и «банды четырех», возглавляемой вдовой Мао Цзедуна. Тогда китайской элите удалось удержать страсть этой борьбы внутри себя, не вынося свою судьбу на решение всего народа, т.е. избежав выборов. С другой стороны, китайская элита обнаружила в себе ресурсы для постепенного развития – страны и своего собственного. Одним из главных элементов этого развития стала постоянная ротация высших должностных лиц страны. Российская элита пошла по этому пути в обратную сторону: через избирательную процедуру сохранять правящую группу у власти.

Таким образом, как бы долго ни смог продержаться у власти нынешний режим, он доказал свою неспособность к изменениям и ответам на вызовы времени, а, значит, будет вынужден уступить власть. При этом развитие российского общества, его политической жизни будет идти по пути конкуренции отдельных составляющих правящей группы за массового избирателя, а не по пути формирования общественных групп интересов и политических акторов, их представляющих. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Примечания

1. Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России. — М.: «Российская политическая энциклопедия», 2006.

2. 18 марта 2012 года в Тольятти, а 2 апреля того же года в Ярославле состоялись вторые туры выборов глав этих городов (первый прошел 4 марта), на которых выдвиженцы Единой России проиграли независимым кандидатам. К событиям в этих городах, особенно, в Ярославле, было приковано внимание общественности и мировых СМИ.

Источник

Пути и способы укрепления и смены политических режимов

Политический режим обеспечивает управляемость масс со стороны обладающих властью классов, социальных групп, политических партий, политической элиты и политических лидеров. Важнейшими условиями эффективности политического режима являются его стабильность и легитимность. Стабильность политического режима проявляется в устойчивости политической системы и государственного правления, их широкой поддержки со стороны народа, высокой легитимности политической власти, надёжности функционирования механизма политического властвования. Важнейшими показателями стабильности политического режима являются: содержание, характер и динамика политического процесса в обществе, способность господствующей политической элиты адаптироваться к социальным изменениям, равновесие и баланс социально-политических сил. К основными критериям стабильности политического режима относятся: срок пребывания той или иной политической элиты у власти, социальная база её поддержки; характер взаимодействия правительства с политическими партиями и общественно-политическими объединениями, представленными в законодательных органах; формы и способы взаимоотношений политических сил в парламенте; характер взаимоотношений государства и граждан.[45]

Сохранение и укрепление политического режима, независимо от его типа, всегда были и остаются предметом особой заботы правящих в обществе социально-политических сил. Главным при этом является поддержание такой организации власти, которая соответствует социальной системе, адекватна настроениям и менталитету населения страны, обеспечивает единство и целенаправленность его действий в процессе социально-экономического развития общества.

Поддержание стабильности и устойчивости политического режима и его укрепление достигаются различными путями, широким спектром действий, как по содержанию, так и по форме. Прежде всего, правящая политическая элита для достижения стабильности своего господствующего положения в обществе всегда стремится представить свой собственный интерес, как всеобщий. Она в действительно общий интерес народа, заключающийся в поддержании в обществе порядка и стабильности, обеспечении социально-экономического благосостояния большинства населения страны, включает и частный интерес правящей политической группировки. Это обеспечивается: разработкой концепции развития политического процесса в стране; обоснованием места и роли страны в мировой политике с точки зрения правящей элиты; выработкой стратегии развития общества и системы мер по достижению общезначимых целей; проведением мероприятий по созданию системы привилегий определенным социальным силам, являющихся социальной базой существующего политического режима.

Важным путем укрепления и стабилизации политического режима является предание законообразности всем действиям и мероприятиям, осуществляемым правящей политической элитой. В правовом государстве это находит выражение в неуклонном следовании власти законам, в отмене устаревших и легальном принятии новых правовых актов. В неправовом – в игнорировании норм права, неисполнении якобы устаревших законов, замене этих законов противоречащими им подзаконными актами, являющимися по сути нелегальными.

Одним из эффективных путей укрепления политического режима является проведение властью такой политики, которая бы учитывала и сочетала интересы всех слоев общества, гарантировала достойные условия жизни людей. Но это возможно лишь при достаточно высоком уровне социально-экономического развития общества. Как показывает опыт современных наиболее экономически развитых стран, в таких условиях происходит снижение политической активности людей, а политическая власть является устойчивой и стабильной.

Достижение и поддержание устойчивости и прочности политического режима обеспечивается также путём ограничения со стороны власти деятельности наиболее агрессивных противников правящих политических сил. Выбор вариантов того, как сделать людей послушными и нейтрализовать неудобных правящей политической группировке участников политического процесса, довольно велик. При этом немногие политические деятели, обладающие властью, склонны придерживаться нравственных ограничений, ориентироваться на моральные нормы.

Особый путь укрепления политического режима – использование различных форм насилия, создание системы принуждения. Причем принуждения в широком смысле – экономического, политического, идеологического, морально-психологического и даже физического. Это достигается с помощью создания властью специальных органов, призванных осуществлять насилие. Чем шире система этих органов, выше их активность и разнообразие используемых средств, тем больше в обществе утверждаются страх, чувство неуверенности, покорность политическому режиму. Однако необходимо иметь в виду, что угроза применения насилия или его использование могут также привести к снижению и даже утрате политическим режимом своей стабильности, к сопротивлению народа властвующей элите. Поэтому использование насилия, как средства укрепления режима политической власти, должно всегда носить умеренный, выверенный характер, учитывать существующие объективные и субъективные реальности.

Распространенным приемом, используемым политической элитой для сохранения и укрепления своего властвующего положения в обществе, является подкуп определенных социальных групп. Это может происходить посредством выплат им денежных сумм, назначения на престижные должности, создания системы привилегий и льгот и т.д. в обмен на политическую лояльность. Чем большее число социальных групп общества будет охвачено теми, или иными видами вознаграждения, тем большую социальную поддержку обеспечивает себе власть.

Значимую роль в укреплении политического режима играют методы и приёмы воздействия на общественное сознание. Такое воздействие в науке называют «идеологической индокринацией», а в обыденной жизни «промыванием мозгов». Любая властвующая политическая сила, используя средства массовой информации, как правило, манипулирует общественным сознанием, как на уровне политической идеологии, так на уровне политической психологии, создавая, таким образом, приемлемый для себя имидж. Для достижения этой цели используются апелляция к различным ценностям (общечеловеческим, нравственным, демократическим и т.д.), к традициям политической жизни, насаждение иллюзий и мифов, привитие людям определенных стереотипов мышления и поведения и многие другие широко известные в политической практике приёмы и способы воздействия на сознание людей.

Чрезвычайно широко для поддержания и укрепления властвующего положения политических группировок используется также политическая демагогия. С ней рядом всегда идут ложь, изворотливость, нечестность, невыполнение обещаний. Политическая демагогия, как свидетельствует общественная история, была во все времена и остаётся в современных условиях достаточно эффективным способом выживания в политике.

Поддержание стабильности и укрепление политических режимов различными путями, при помощи разнообразных средств и методов, формирование для этого широкого спектра предпосылок и условий всегда является важнейшей проблемой для правящих политических группировок. Однако история государств и политических систем свидетельствуют о том, что нередко господствующие в обществе политические силы в тех или иных условиях, по различным причинам сталкиваются с серьёзными проблемами в организации, функционировании и реализации политической власти. Довольно частыми являются и кризисы политических режимов, их дестабилизация, которые проявляются со в резком падении реальной поддержки народом государства, правящей политической группировки, делегитимации политической власти, что влияет на качественное выполнение ими своих ролей и функций в обществе. Это, обусловлено, главным образом тем, что процесс общественного развития затрагивает коренные интересы различных слоёв общества, а государство, господствующая политическая элита, являющиеся регуляторами общественных отношений, своей политикой, методами и приёмами властвования, не оправдывают надежды и ожидания широких социальных слоёв, касающихся перемен в общественной жизни.

Нередко предкризисное и кризисное состояние в организации и функционировании политической власти, складывалось во второй половине ХХ века в советской и постсоветской России. Это было связано с тем, что многие обещания властвующей в то время политической элиты по положительному изменению социально-экономической ситуации в стране не выполнялись. В результате у российского народа подрывалась вера в правильность избранного пути общественного развития, в компетентность политического руководства, в обществе осознавалась необходимость корректировки политического курса. Естественно, в этих условиях требовалось совершенствование существующей системы политической власти, изменение характера и черт политического режима, переход к новым формам его организации и функционирования, адекватным складывающимся общественным условиям.

Смена политических режимов, их переход от одного типа к другому представляют собой объективный процесс, обусловленный содержанием и характером общественного развития. Как свидетельствует исторический опыт, они могут осуществляться двумя основными путями: мирным и немирным. При этом трансформация демократического политического режима или политического режима с преобладающими признаками демократического в антидемократический (тоталитарный, авторитарный) осуществляется, как правило, по немирному пути с использованием радикальных способов и методов: революция, война, терроризм, военный переворот. Примером этому в Новейшей истории является военный переворот в сентябре 1973 года в Чили, в результате которого было свергнуто народное правительство С. Альенды и установлен режим личной власти А. Пиночета. Переход же от антидемократического к демократическому политическому режиму в большинстве случаев осуществляется мирным путем с помощью реформ или так называемых «бархатных революций». Так произошла смена антидемократических политических режимов в большинстве социалистических стран в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ столетия, в Грузии в конце 2003 года.

Основной тенденцией функционирования и развития современных политических режимов является их трансформация от антидемократических к демократическим.[46] Особенно сложным по содержанию и характеру является переход от тоталитаризма к демократии. Это связано с тем, что практически всегда этот процесс предполагает не только смену политической власти, но и глубокие изменения в социально-экономическом устройстве общества. Значительные трудности возникают и потому, что тоталитарная политическая элита более однородна, чем авторитарная и поэтому отстранение её от власти требует больших усилий. В целом же, переход от антидемократических к демократическим режимам осуществляется при наличии определенных условий, с использованием конкретных способов, приёмов и средств решения общественных проблем.

Наиболее общим и главным условием трансформации антидемократических режимов в сторону демократии является кризис существующего режима политической власти. Проявляется он, прежде всего, в том, что принятие важнейших политических решений по основным направлениям развития общества осуществляется только одним человеком, политической группировкой или правящей политической партией. Они полностью подчиняют себе парламент, законодательная власть фактически становится частью исполнительной. Кризис режима политической власти выражается также в росте социальных конфликтов внутри правящей политической элиты. Снижается эффективность принимаемых политических решений, усиливается делегитимация политической власти. В обществе возрастает интерес к политике, формируются новые идеологические и политические ценности, правозащитные движения, отрытая политическая оппозиция режиму власти. На фоне этих явлений идет поиск способов и форм преодоления кризиса политической власти, формирования новых основ организации и функционирования ее институтов, адекватных сложившимся общественным условиям.

Смена антидемократических политических режимов демократическими происходит в основном при помощи мирных перемен. Основными, наиболее распространенными способами этих перемен являются: реформа сверху, «абдикция» (добровольный отказ правящей политической элиты от власти), постепенная реформа. Реформа сверху возможна тогда, когда политическая верхушка по своей воле, а не в результате давления со стороны оппозиции, решает изменить существующую систему политической власти и обладает достаточной мудростью и волей для реализации программы демократических перемен. Однако следует отметить, что преобразование властвующей в обществе политической группировкой антидемократических режимов в демократические нередко обречено на провал. Главной причиной тому является недостаточная последовательность проведения демократических реформ. Кроме того, в условиях реформ сверху в обществе действуют две основные социально-политические силы, интересы которых часто не совпадают. Одна – социально-политические группы и объединения, обладающие властью и контролирующие государственную машину, заинтересованы в том, чтобы максимально сохранить своё правящее положение и роль в обществе, действует консервативно. Другая – большинство народа, социально-политические объединения и организации, находящиеся в оппозиции политическому режиму, стремится усилить своё влияние на государственную власть и стать полноправным субъектом политико-властных отношений, действует широким фронтом, активно и даже радикально. Под влиянием такого рода действий демократические преобразования тормозятся, осуществляются противоречиво и хаотично, что иногда приводит к серьёзным общественно-политическим потрясениям. Например, во второй половине 80-х – начале 90-х годов ХХ века демократические реформы в Советском Союзе, проводимые по инициативе его политического руководства, привели к распаду страны.

«Абдикция» – добровольный отказ правящей политической элиты от власти, как способ трансформации антидемократических режимов в демократические на практике явление исключительное. Это связано, прежде всего, с тем, что правящая политическая элита, являясь в своей основной массе неоднородной, как правило, не способна добровольно передать власть другой политической силе. Кроме того, в условиях антидемократического режима, особенно при тоталитаризме, крайне затруднительно формирование такой политической группировки, которая в короткие сроки способна и готова взять на себя всю полноту власти, профессионально и эффективно управлять обществом и осуществлять демократические преобразования в стране. Однако, при определенных обстоятельствах «абдикция» возможна. Её проявление в различных аспектах неоднократно имело место в историческом прошлом и в современных условиях. В 1999 году, например, добровольно, до истечения срока, сложил полномочия Президента России Б. Ельцин.

Наиболее оптимальным и эффективным способом трансформации антидемократических в демократические политические режимы принято считать постепенную реформу. Постепенная реформа представляет собой совместные действия, по заранее согласованным правилам, политических сил стоящих у власти и политической оппозиции, направленные на демократические преобразования в обществе. Эта реформа возможна тогда, когда явно проявляется неспособность существующей власти эффективно осуществлять управление обществом, происходит делегиматизация политического режима. В результате в обществе активизируется политическая оппозиция, которая в союзе со сторонниками «мягкой линии» на демократические преобразования в составе правящей политической группировки, определяет приоритетные направления и способы перехода общества к демократии. Такой переход, как правило, является длительным, комплексным процессом, охватывающим все сферы общественной жизни. Он требует политической мудрости и прозорливости от возглавивших реформу политических сил, терпения и выдержки всех социальных слоёв и групп общества. Постепенные реформы авторитарных политических режимов, ведущие к демократизации общественной жизни и её отдельных сторон, осуществляются с определёнными особенностями и спецификой практически во всех странах образовавшихся в конце ХХ века после распада СССР, а также в Китае и в большинстве бывших социалистических странах Восточной Европы.

Следует отметить, что практический переход антидемократических в демократические политические режимы не является простым. В процессе его, в зависимости от особенностей той или иной страны, в различных вариантах сочетаются мирный и немирный пути, разнообразные способы демократических общественных преобразований. В полной мере это относится и к современной России, которая постепенно движется к демократии, либерализации всех сфер общественной жизни и человеческой деятельности. Активизация и оптимизация движения России по этому пути могут быть достигнуты: изучением общественного мнения и поддержанием постоянных контактов власти с населением; разъяснением целей и задач общественно-политических преобразований; широким использованием правовых методов для достижения политических целей, постоянным обновлением законодательства; совершенствованием государственного правления, уравновешиванием ветвей государственной власти; модернизацией политического режима с учетом политических традиций российского общества; распространением и укреплением демократических ценностей в обществе, преодолением правового нигилизма и развитием политической культуры населения; поддержанием законности и правопорядка в обществе; разработкой и осуществлением государственных программ и политики, направленных на преодоление глубокого социально-экономического расслоения общества. Утверждение демократических основ организации и функционирования политической жизни является важнейшим условием общественного прогресса, одной из тенденций развития современной мировой цивилизации.

Политический режим представляет собой основную характеристику качества политического господства и властвования. Установление и функционирование той или иной разновидности политического режима обусловлено не только политическими вкусами и амбициями властвующих политических элит, но и уровнем цивилизованности страны, ее политическими традициями, степенью осознания народом себя субъектом политической жизни.

Стабильность и надежность политического режима определяют эффективность политической власти, устойчивость политического господства тех или иных политических сил. Любая господствующая в обществе политическая группировка постоянно заботится об укреплении существующего политического режима, его легитимации и использует для этого различные пути и средства. Вместе с тем, политический режим не является раз и навсегда установившейся данностью. В процессе функционирования он постоянно развивается, эволюционирует от одного типа к другому. Пути и способы смены одного политического режима другим зависят от совокупности складывающихся в обществе объективных и субъективных предпосылок, степени их зрелости и проявления в разных сферах общественной жизни. Смена режимов всегда носит конкретно-исторический характер и отличается национально-специфическим содержанием.

Контрольные вопросы

1. Что такое политический режим? Как взаимосвязаны понятия «политическая система», «политический процесс» и «политический режим»?

2. По каким критериям выделяются типы политического режима? Сравните основные разновидности современного политического режима, выделите их слабые и сильные стороны.

3. В чем, на Ваш взгляд, зависимость силовых структур государства от типа политического режима? Какую роль играют в обществе вооруженные силы при различных типах политического режима?

4. Раскройте основные черты и тенденции развития политического режима в России.

5. Что такое стабильность политического режима? Перечислите её признаки и критерии.

6. Перечислите и охарактеризуйте основные пути и способы укрепления и стабилизации политического режима в современных условиях.

7. Какие пути и способы трансформации политических режимов от одного типа к другому Вы знаете? Приведите примеры из современной общественно-политической практики.

Литература

Раймон А. Демократия и тоталитиризм. – М., 1993.

Галкин В.В., Красин А.Ю. Россия на перепутье. Авторитаризм или демократия: варианты развития. – М., 1998.

Громыко А.А. Политические режимы: сущность, исторические формы и реальная практика. – М.: Общ-во «Знание» РФ, 2003.

Даль Р. О демократии: Пер. с англ. – М.: Аспект-Пресс, 2000.

Сумбатян Ю.Г. Политические режимы в современном мире. – М., 1999.

Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.

Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость // Полис. – 2003. – № 2,3.

Источник