Включение синхронных генераторов на параллельную работу

Включение синхронных машин в сеть на параллельную работу производят — способом точной синхронизации и способом грубой синхронизации, который для генераторов обычно называют способом самосинхронизации. Иногда для синхронных машин применяют также частотный пуск, а для генераторов и несинхронное включение

Способ точной синхронизации. Этот способ используют при включении в сеть синхронных генераторов. Он состоит в том, что генератор сначала разворачивают турбиной до частоты вращения, близкой к синхронной, а затем возбуждают и при определенных условиях включают в сеть. Условиями, необходимыми для включения машины, являются:

1) равенство напряжений включаемого генератора и работающего генератора или сети;

2) совпадение фаз этих напряжений;

3) равенство частот включаемого генератора и работающего генератора или сети.

Первое условие обеспечивается путем регулирования тока возбуждения машины, а для выполнения второго и третьего условий необходимо изменение вращающего момента на ее валу, что достигается изменением количества пара или воды, пропускаемых через турбину.

Выполнение условий точной синхронизации может быть осуществлено вручную или автоматически. При ручной синхронизации все операции по регулированию возбуждения и подгонке частоты выполняет дежурный персонал, а при автоматической синхронизации — автоматические устройства. Применяется также ручная синхронизация с автоматическим контролем синхронизма, который запрещает включение выключателя синхронизируемой машины при несоблюдении условий синхронизации. При точной ручной синхронизации напряжения и частоты контролируют по установленным на щите управления двум вольтметрам и двум частотомерам, а сдвиг по фазе напряжений — по синхроноскопу; последний позволяет не только уловить момент совпадения фаз напряжений, но также определить, вращается ли включаемый генератор быстрее или медленнее, чем работающие. Указанные приборы объединяют в так называемую «колонку синхронизации». Вольтметр и частотомер, относящиеся к синхронизируемому генератору, подключают к его трансформатору напряжения, а вольтметр и частотомер, относящиеся к работающим генераторам (или сети), обычно подключают к трансформатору напряжения сборных шин станции. Синхроноскоп подключают одновременно к обоим трансформаторам напряжения.

При соблюдении всех вышеуказанных условий разность напряжений генератора и сети равна нулю, поэтому уравнительного тока между включенным и другими генераторами не возникает. Точной ручной синхронизации свойственны следующие недостатки:

1) сложность процесса включения из-за необходимости подгонки напряжения по модулю и фазе, а также частоты генератора;

2) большая длительность включения — от нескольких минут в нормальном режиме до нескольких десятков минут при авариях в системе, сопровождающихся изменением частоты и напряжения, когда особенно важно обеспечить быстрое включение генератора в сеть;

3) возможность механических повреждений генератора и первичного двигателя при включении агрегата с большим углом опережения.

Способ самосинхронизации. Он исключает необходимость точной подгонки частоты и фазы напряжения включаемой синхронной машины. Последнюю разворачивают до частоты вращения, незначительно отличающейся от синхронной (с точностью до нескольких процентов), и невозбуждённой включают в сеть. При этом обмотку возбуждения замыкают на разрядный резистор, используемый при гашении поля, либо на специально предусмотренный для этой цели резистор, либо на якорь возбудителя, чтобы избежать появления в обмотке возбуждения напряжений, опасных для ее изоляции. После включения генератора в сеть подаётся импульс на включение АГП и машина возбуждается.

В момент включения невозбуждённой синхронной машины в сеть имеет место бросок тока статора и снижение напряжения в сети. Однако ток и соответствующая электродинамическая сила (она пропорциональна квадрату тока) меньше, чем при КЗ на выводах генератора. Это объясняется тем, что ток статора в момент включения определяется только напряжением сети Uc (так как генератор не возбуждён и его ЭДС равна нулю), которое меньше ЭДС нормального режима, и суммарными сопротивлениями Х»dΣ и XqΣ “ , кторые больше соответствующих сопротивлений генератора X»d и X»q за счет сопротивлений сети. Кроме того, при самосинхронизации затухание свободных периодических составляющих тока происходит быстрее, чем при КЗ, так как в первом случае ротор замкнут на разрядный резистор. Поэтому даже ошибочное включение машины в сеть с большим скольжением, когда продолжительность действия повышенных токов достаточно велика, не представляет опасности.

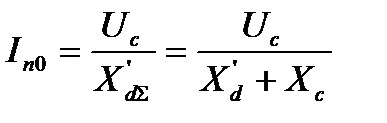

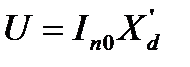

Испытания показали, что обмотка статора в механическом отношении не реагирует на первый пик тока включения; деформация достигает наибольшего значения только спустя несколько периодов после включения. Учитывая также быстрое затухание свободной сверхпереходной составляющей тока статора, можно при оценке допустимости самосинхронизации начальное значение периодической составляющей тока Iп0 и напряжение U на выводах генератора определять по переходному сопротивлению:

Электродинамические силы, воздействующие при самосинхронизации на обмотку статора неявнополюсных машин, больше, чем явнополюсных, так как неявнополюсные машины имеют относительно большие полюсные деле ния, большие вылеты лобовых соединений обмотки статора и меньшие индуктивные сопротивления (определяющие начальное значение тока включения), чем явнополюсные машины.

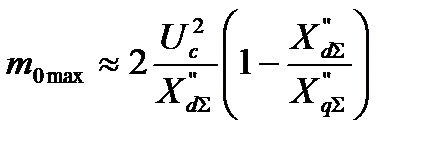

Магнитный поток, создаваемый током статора, наводит в роторе ток, вследствие чего в машине возникает соответствующий магнитный поток ротора. Взаимодействие указанных магнитных потоков приводит к создан электромагнитного вращающего момента. Наибольшую опасность для машины представляет знакопеременный вращащий момент, возникающий в первые периоды времени после включения возбужденной машины в сеть. Наибольшее значение этого момента равно:

т. е. оно тем меньше, чем больше противление сети Хс и чем меньше разница между Х ” dΣ и Х ” qΣ. Поэтому турбогенераторы с массивным ротором и явнополюсные машины с демпферными обмотками по обеим осям на роторе подвергаются меньшему воздействию знакопеременных моментов вращения, чем явнополюсные машины без демпферных обмоток. В общем случае Хс≠0, поэтому в момент включения невозбуждённой синхронной машины в сеть она подвергается меньшему воздействию вращающих моментов, чем при трёхфазном КЗ, в то время как в случае ошибочного включения возбужденной машины в сеть вращающие моменты могут в несколько раз превышать моменты при трёхфазном КЗ.

Моменты, возникающие в машине при самосинхронизации, с одной стороны воспринимаются конструктивными элементами, которые крепят активную сталь к корпусу и корпус статора к фундаменту, а с другой — передаются на вал первичного двигателя. Момент, воспринимаемый первичным двигателем, приближенно равен отношению его момента инерции к моменту инерции всего агрегата. Это отношение у гидрогенераторов меньше, чем у турбогенераторов, и составляет 0,05 — 0,1.

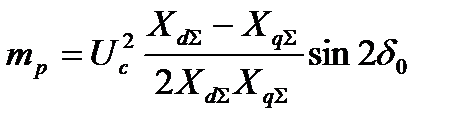

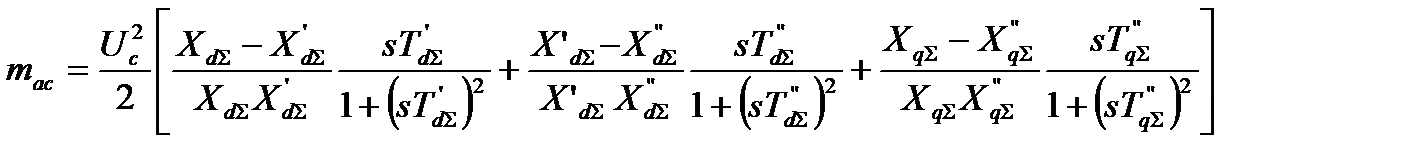

В установившемся асинхронном режиме при постоянном скольжении машины момент состоит из знакопеременных составляющих, изменяющихся с двойной частотой скольжения, и постоянных составляющих. Знакопеременные составляющие момента оказывают влияние на вхождение машины в синхронизм только при малых скольжениях (s≤1,0 %), а при больших скольжениях работа, обусловленная этими составляющими, практически равна нулю. При синхронной частоте вращения (s=0) эти составляющие превращаются в реактивную составляющую вращающего момента, обусловленную явнополюсностью машины (XdΣ≠XqΣ):

где δ0 — фаза включения.

Постоянная составляющая момента определяет средний асинхронный вращающий момент

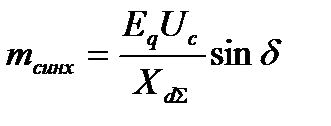

который оказывает основное влияние на процесс вхождения генератора в синхронизм; при синхронной частоте вращения этот момент становится равным нулю. Чем больше средний асинхронный вращающий момент, тем легче машина, включаемая в сеть с некоторым скольжением, приближается к синхронной частоте вращения. Далее за счет реактивного момента и синхронного момента, обусловленного возбуждением,

где δ — угол между векторами Eq и Uс, машина втягивается в синхронизм.

Наибольший асинхронный момент воздействует на турбогенераторы, имеющие массивный ротор, а наименьший — на гидрогенераторы без демпферных обмоток. Турбогенераторы даже при включении с большими скольжениями (15 — 20%) входят в синхронизм за 2 — 3 с.

Преимуществами метода самосинхронизации являются:

значительное упрощение операции включения, которое позволяет применить несложную систему автоматизации процесса;

быстрое включение машины в сеть, что особенно важно при аварии в системе;

возможность включения машин во время глубоких снижений напряжения и частоты сети, имеющих место при авариях в системе; отсутствие опасности повреждения машины.

Понижение напряжения, возникающее при включении невозбуждённой машины в сеть, может быть значительным, если мощность включаемой машины соизмерима с мощностью системы или превосходит ее. Тем не менее, этот факт не может служить препятствием для включения машин методом само синхронизации, так как напряжение быстро восстанавливается (примерно через 1—2 с).

В настоящее время для машин мощностью до 3000 кВт включительно самосинхронизация является основным способом включения на параллельную работу. Возможность использования этого способа для включения машин мощностью более 3000 кВт ограничена допускаемым значением электродинамических сил в обмотке статора.

Включение машин с косвенным охлаждением методом самосинхронизации рекомендуется в тех случаях, когда переходная составляющая тока статора в момент включения не превосходит 3,5-кратного значения номинального тока статора. Этому условию удовлетворяют практически все гидрогенераторы и турбогенераторы с косвенным охлаждением, работающие по схеме блока с повышающими трансформаторами.

Включение методом самосинхронизации генераторов с непосредственным охлаждением обмоток допускается только в аварийных условиях. При работе нескольких генераторов на шины генераторного напряжения способ самосинхронизации не всегда применим; он допускается только в тех случаях, когда выполняется требование: Iп0 ≤ 3,5Iном.

В аварийных случаях методом самосинхронизации допускается включать все машины независимо от кратности тока включения и способа их охлаждения.

Источник

Включение синхронного генератора на параллельную работу

Существуют два способа включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью: способ точной синхронизации и способ самосинхронизации (грубой синхронизации).

При включении синхронного генератора на параллельную работу с сетью по способу точной синхронизации стремятся к тому, чтобы при включении не возникало больших бросков тока. Большие толчки тока вызывают большие моменты, действующие как на ротор, так и на статор, и силы, которые могут привести к разрушению обмотки статора.

Для того чтобы исключить броски тока при включении генератора, необходимо выполнить следующие условия:

2) равенство частот генератора fГ и сети f;

3) ЭДС генератора Е0 и напряжение сети UС должны находиться в противофазе;

4) чередование фаз ЭДС генератора и напряжения сети должно быть одинаковым (для трехфазных генераторов).

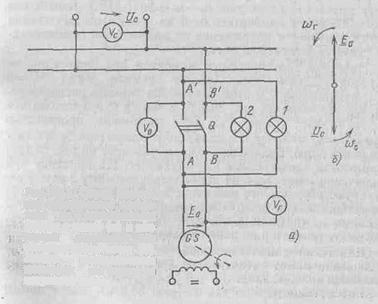

Рис. 1. Схема включения однофазного генератора на параллельную работу с сетью (а) и векторная диаграмма для — момента включения, (б). Лампы синхроноскопа включены по схеме на потухание света

На рис. 1, а представлена схема включения однофазного генератора GS на параллельную работу. При включении генератора GS на параллельную работу выполнение первого условия проверяется по вольтметрам, включенным в сеть и на выводы генератора. Равенства E0=UC добиваются путем регулирования тока возбуждения генератора GS.

Остальные условия проверяются с помощью специальных приборов, называемых синхроноскопами. Простейшим синхроноскопом является ламповый. На рис. 1, а показана одна из возможных схем включения лампового синхроноскопа для однофазного синхронного генератора. На этой схеме лампы включаются соответственно между точками А—А’ и В—В’.

При отключенном выключателе Q генератор GS работает в режиме холостого хода (E0==UC) и между контактами выключателя действует ЭДС

Наиболее благоприятным моментом для включения генератора в сеть будет момент времени, когда

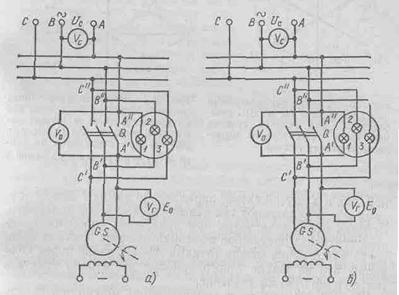

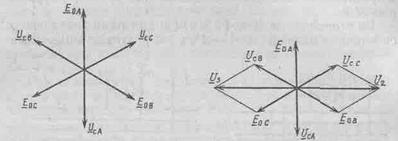

Для трехфазных генераторов применяются две схемы включения ламп: на потухание (рис. 2, а) и на вращение света (рис. 2, б).

Рассмотрим первую схему (рис. 2, а). Здесь лампы включены между точками А’—А», В’—В» и С’—С», каждая пара которых относится к одной фазе. В момент включения выключателя Q напряжения между этими точками

Во второй схеме (рис. 2, б) одна из ламп подключается к точкам одной фазы А’—А», а две другие лампы — между точками разных фаз В’—С» и С’—В». В этой схеме до включения выключателя Q лампы будут попеременно загораться и гаснуть. Это будет происходить из-за взаимного перемещения векторов напряжения U C и ЭДС E 0 вызванного несовпадением их частот. Включение выключателя Q должно быть произведено, когда одна лампа (между А’-А») погаснет, а две другие лампы будут гореть с одинаковым накалом (рис.4). Перед включением выключателя Q следует добиться, чтобы вращение света происходило с небольшой скоростью, что достигается регулированием скорости приводного двигателя.

Рис. 2. Схема включения трехфазного синхронного генератора на параллельную работу с сетью. Лампы синхроноскопа включены по схеме на потухание света (а) и на вращение света (б)

Лампы гаснут при напряжениях, равных 30—60 % их номинального напряжения, поэтому, для того чтобы более точно выбрать момент включения выключателя Q как в одной, так и в другой схеме, параллельно лампе 1 между точками А’—А» включают так называемый нулевой вольтметр.

| Рис. 3. Векторная диаграмма напряжений сети UС и ЭДС генератора Ег для момента времени включения генератора на параллельную работу с сетью | Рис. 4. Напряжение на лампах синхроноскопа при включении его .на вращение света в момент замыкания выключателя Q (см. рис. 2, б): U 2 — напряжение на лампе 2; U 3 — напряжение на лампе 3 |

Стрелка этого вольтметра при медленных колебаниях, соответствующих потуханию и загоранию ламп, покажет нуль, когда напряжение между точками А’-A» равно нулю. Очевидно, что на шкале такого прибора достаточно отметить только одно нулевое значение.

С помощью лампового синхроноскопа можно определить соответствие порядка чередования фаз сети и генератора. Если при схеме включения ламп по рис. 2, а будет наблюдаться вращение света, а при схеме по рис. 2, б — одновременное загорание и погасание ламп, то это будет означать, что сеть и генератор имеют разный порядок чередования фаз. Изменить порядок чередования фаз сети или генератора можно путем переключения двух фаз между собой.

Для мощных генераторов пользуются электромагнитным синхроноскопом, к которому подаются напряжения генератора и сети. Этот прибор работает на принципе вращающегося магнитного поля, и при fГ≠fC его стрелка вращается с частотой fГ-fC в ту или иную сторону в зависимости от того, какая частота больше. При правильном моменте включения стрелка синхроноскопа обращена вертикально верх..

При высоком напряжении приборы синхронизации включаются через трансформаторы напряжения. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы фазировка (чередование фаз) этих трансформаторов была правильной.

Синхронизация генераторов является весьма ответственной операцией и требует от эксплуатационного персонала большого внимания. В особенности это важно в случае различных аварий, когда персонал работает в напряженной обстановке. В то же время именно при авариях необходима максимальная оперативность в производстве различных переключений и в синхронизации резервных или отключившихся во время аварий генераторов. Опыт показывает, что наибольшее число ошибочных действий персонала падает как раз на период аварий.

Для исключения ошибок персонала и облегчения его работы пользуются автоматическими синхронизаторами, которые осуществляют автоматическое регулирование UГ и fГ синхронизируемых генераторов в нужных направлениях и при достижении необходимых условий автоматически включают генераторы на параллельную работу. Однако подобные автоматические синхронизаторы также обладают недостатками (сложность, необходимость непрерывного и квалифицированного обслуживания и т. д.). К тому же во время аварий напряжение и частота в системе нередко беспрерывно и быстро меняются и поэтому процесс синхронизации с помощью автоматических синхронизаторов сильно затягивается (до 5—10 мин и даже более), что с точки зрения ликвидации аварии крайне нежелательно.

Для ускорения включения применяют способ самосинхронизации. Сущность метода самосинхронизации заключается в том, что генератор включается в сеть в невозбужденном состоянии (UГ=0) при скорости вращения, близкой к синхронной (допускается отклонение до 2%). При этом отпадает необходимость в точном выравнивании частот, значения и фазы напряжений, благодаря чему процесс синхронизации предельно упрощается и возможность ошибочных действий исключается. После включения невозбужденного генератора в сеть немедленно включается ток возбуждения, и генератор втягивается в синхронизм (т. е. его скорость достигает синхронной).

При самосинхронизации неизбежно возникновение значительного толчка тока, так как включение невозбужденного генератора в сеть с напряжением UС, эквивалентно внезапному короткому замыканию этого генератора при работе на холостом ходу с Е0=UС.Однако толчок тока при самосинхронизации будет все же меньше, так как, кроме сопротивления генератора, в цепи будут действовать также сопротивления элементов сети (повышающие трансформаторы, линия и т. д.).

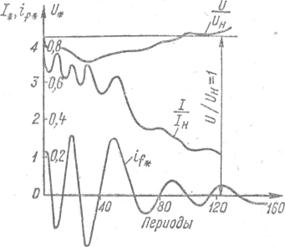

Рис. 5. Кривые изменения токов турбогенератора мощностью 100 МВт при включении в сеть методом самосинхронизации

Источник