Способы съемки подробностей при теодолитной съемке

Целью теодолитной съемки является получение контурного плана местности, то есть ситуации. Съемочным обоснованием для нее служат полигоны (или теодолитные ходы) замкнутой или разомкнутой формы. Длина стороны полигона колеблется от 50 до 400 м. В исключительных случаях допускается длина 800 м. При большой величине участка внутри замкнутого полигона прокладывают диагональный ход, который служит одновременно и контролем правильности прокладывания основного хода.

Длины сторон измеряют с точностью не менее 1:1 500 – 1:2 000. Точность измерения углов должна быть не ниже 1′. Основные инструменты: теодолит, лента (дальномер), рулетка, эклиметр, эккер.

Полевые работы при теодолитной съемке заключаются в следующем:

1. Рекогносцировка (разведка) местности. Цель – ознакомиться с участком, оптимально выбрать и закрепить точки теодолитного хода, отыскать точки геодезической сети (или сети сгущения) с целью привязки.

2. Привязка теодолитного хода к опорной геодезической сети.

3. Угловые измерения (журнал).

4. Линейные измерения (журнал).

5. Съемка ситуации различными способами: перпендикуляров, полярных координат, линейных засечек, угловых засечек, створный и способ обмера.

Способ перпендикуляров (прямоугольных координат) заключается в следующем. На стороне теодолитного хода (на рис. 1 – 7) измеряют при помощи рулетки расстояние до осевой точки перпендикуляра. Затем строят в ней прямой угол и на полученном направлении измеряют расстояние до снимаемой точки. Длина перпендикуляров не должна превышать 4 м, 6 м, 8 м соответственно для съемок в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, в этом случае их строят на глаз. При большей длине перпендикуляра прямой угол строят при помощи эккера или теодолита.

При съемке способом полярных координат (на рисунке от стороны 1 – 2) из точки теодолитного хода (2) измеряют горизонтальный угол теодолитом до направления на снимаемую точку и расстояние до нее. Измеряемые длины не должны превышать 40, 60 и 100 м для тех же масштабов.

Способ линейных засечек заключается в измерении расстояний от точек теодолитного хода до снимаемой точки (сторона 6 – 7). Измеряемые длины не должны превышать длины мерного прибора.

Измерив два горизонтальных угла от стороны теодолитного хода до направления на точку местности, снимают точку способом угловых засечек (сторона 2 – 3 на рис. 1). Значения измеряемых углов не должны быть менее 30° и более 150°.

В случае, когда точка местности находится на стороне теодолитного хода или на ее продолжении, ее снимают створным способом: измеряют расстояние от ближайших точек теодолитного хода (от точки 3 на рис. 1).

Сняв две точки контура одним из вышеперечисленных способов, остальные его точки можно снять способом обмера: измерять расстояния между частями контура (если он прямоугольной формы) от одной исходной точки до другой.

Все измеренные значения углов и расстояний заносят на абрис съемки. Абрис – это схематический чертеж, который составляют на глаз, не в масштабе. Он должен содержать полные сведения о снимаемой местности, числовые результаты съемки и пояснения: названия контуров, улиц, характер дорожных покрытий. Существуют два варианта ведения абриса – общий или постраничный, на каждую сторону полигона. Абрис является документом, который получают в результате полевых работ (рис. 1).

Камеральные работы при теодолитной съемке:

1. Вычерчивание плана теодолитной съемки. Снятые контуры наносят с абриса съемки теми же способами, которыми производилась съемка при помощи геодезического транспортира, поперечного масштаба и циркуля-измерителя.

2. Оформление плана в соответствии с условными знаками.

Источник

Теодолитная съемка, способы съемки ситуации

ПРИМЕНЕНИЯ.

Объекты местности изображают на планах и картах условными знаками, но одни объекты имеют значительные размеры (озеро, лес…), другие объекты малы (колодец, мост…). Объекты, размеры которых значительны, отображают в масштабе данной карты с сохранением подобия контуров, для малых объектов такое отображение невозможно. В связи с этим все условные знаки делят на 3 группы: масштабные (контурные), внемасштабные и пояснительные.

Масштабные (контурные) – служат для изображения объектов в масштабе плана или карты.

Внемасштабные – отображают небольшие, но важные предметы, которые из-за своих небольших размеров не могут быть указаны в масштабе (центровые, осевые, основные).

Пояснительные условные знаки, представленные значком, числом, надписью или всем этим вместе, служат для дополнительной характеристики объектов.

Условные знаки применительно к различным масштабам приводятся в специальных каталогах, издаваемых Главным управлением геодезии и картографии (ГУГК).

Теодолитная съемка, способы съемки ситуации.

Целью теодолитной (горизонтальной) съемки является составление контурного плана местности. Съемка элементов ситуации на местности производится относительно пунктов и сторон теодолитного хода съемочного обоснования. На рис.40 показан абрис теодолитной съемки по линии 1-2 теодолитного хода. Арабскими цифрами в кружках указаны точки, положение которых получено следующими способами съемки ситуации:

1 — прямоугольных координат;

2 — линейной засечки;

3 — угловой засечки;

4 — полярных координат;

При съемке способом прямоугольных координат, положение точки 1 определено координатами Х = 72.4 м, У = 9.8 м от линии теодолитного хода 1-2. Приложив нулевой штрих рулетки к углу дома (точка 1), на ленту расположенную на линии 1-2 теодолитного хода опускают перпендикуляр и отсчитывают его длину по рулетке (9.8 м), по ленте — расстояние от пункта 1 съемочного обоснования до основания перпендикуляра (72.4 м). Перпендикуляры длиной до 4. 8 в зависимости от масштаба съемки восстанавливаются визуально, а при использовании эккера могут быть увеличены примерно в пять раз. Эккер — прибор для построения на местности прямых углов.

Способом линейных засечек определено положение второго угла дома (точки 2). Для этого на местности измерено расстояния 10.6 и 9.8 м от опорных точек на линии с абсцисами соответственно 54.1 и 64.0. Угол дома на плане окажется в точке пересечения дуг с радиусами измеренных расстояний.

Способом угловой засечки на плане может быть получена точка 3. Для этого измерены теодолитом углы 33 35′ и 65 05′.

Способ полярных координат предусматривает измерение на местности (точка 4) полярного угла (70 00′) и его стороны (35.3 м).

Способ створа (вертикальная плоскость через две точки) использован при съемке точки пересечения ручьем линии теодолитного хода (точка 5). Расстояние (10.5 м) измерено по створу от пункта 1.

Способ обмера элементов ситуации применяют для контроля полевых измерений и графических построений на плане.

Съемку производят с исходных точек — пунктов любых опорных и съемочных геодезических сетей. Съемочная сеть может быть

создана в виде теодолитно-нивелирных ходов, когда отметки точек теодолитного хода определяют геометрическим нивелированием. В большинстве случаев для съемки прокладывают тахеометрические ходы, отличающиеся тем, что все элементы хода (углы, длины линий, превышения) определяют теодолитом или тахеометром-автоматом. При этом одновременно с проложением тахеометрического хода производят съемку. В этом главное отличие тахеометрической съемки от других видов топографических

Прибор состоит из подставки, которую устанавливают на три

подъемных винта 7. В отверстие подставки 2 входит ось 11 вращения лимба 3, в которую, в свою очередь, входит ось 10 алидады 4.

Лимб — рабочая мера теодолита — представляет собой круг с делениями. Алидада — часть прибора, расположенная соосно с лимбом, на которой имеются элементы отсчетного устройства и две

подставки 5, несущие ось вращения НН зрительной трубы

алидады укреплен цилиндрический уровень 9. Зрительная труба

теодолита представляет собой визирное устройство, содержащее

объектив, окуляр и сетку нитей. Уровень служит для приведения в

определенное положение прибора в целом и отдельных узлов от-

носительно отвесной линии. К основным частям теодолитов от носятся наводящее и закрепительное устройства, служащие для наведения зрительной трубы на визирную цель и закрепления подвижной части прибора в заданном направлении.

Основным угломерным прибором на местности является теодолит — оптико-механический прибор, с помощью которого измеряют горизонтальные и вертикальные углы, расстояния и магнитные азимуты

Угловые измерения необходимы для определения взаимного положения точек в пространстве и используются при развитии триангуляционных сетей, проложений полигометрических и теодолитных ходов, выполнении топографических съемок, решении многих геодезических задач при строительстве различных объектов. Необходимая точность измерений и построений горизонтальных и вертикальных углов на местности составляет от десятых долей секунды до одной минуты.

.По точности теодолиты различают трех типов: высокоточные — ТО5,Т1; точные -Т2, Т5 и технические — Т15, Т30. В перечисленных типах теодолитов цифры соответствуют точности (средней квадратической погрешности) измерения горизонтального угла одним приемом в секундах.

Основные геометрические оси теодолита:

1. ОО1 — ось вращения прибора (вертикальная ось теодолита),

2. UU1 — ось цилиндрического уровня (касасельная к внутренней поверхности ампулы в нульпункте),

3. WW1 – визирная ось зрительной трубы (прямая, соединяющая оптический центр объектива и крест сетки нитей),

4.VV1 — ось вращения зрительной трубы.

Нивелиры с ц и л и н д р и ч е с к и м уровнем имеютзри-

тельную трубу и цилиндрический уровень. Труба с уровнем укреплена на вертикальной вращающейся оси, входящей в подставку. Наиболее распространенные нивелиры этого типа Н-3, Н-10.

Нивелир Н-3 (рис. 7.6, а) состоит из верхней части, несущей зрительную трубу 6 с цилиндрическим 7 и круглым 3 уровнями, ос нованием, наводящим 11, элевацйонным 4 и закрепительными 9 винтами, и нижней, представляющей собой подставку с тремя подъемными винтами 1 и прижимной пластиной Цилиндрический уровень 7, расположенный в корпусе слева

от зрительной трубы, служит для точного приведения визирной оси прибора в горизонтальное положение. Для грубого приведения вертикальной оси прибора в отвесное положение служит круглый уровень 3. Пузырек круглого уровня приводится в нулевое положение подъемными винтами 1 подставки 2. Зрительную трубу 6 наводят на рейку винтами 1 подставки 2. Зрительную трубу 6 наводят на рейку по визиру 8 винтом 11 при закрепленном винте 9. Резкость изображения нивелирной рейки достигается вращением винта 5 фокусирующей линзы.

1. Ось UU цилиндрического уровня горизонтального круга должна

быть перпендикулярна оси Wвращения прибора

2. Визирная ось РР трубы должна быть перпендикулярна оси НИ

3. Ось НН вращения трубы должна быть перпендикулярна оси W

4. Вертикальная нить АА сетки зрительной трубы должна быть

перпендикулярна оси НН ее вращени

5. Компенсатор вертикального круга должен обеспечивать неиз-

менный отсчет по вертикальному кругу при наклонах вертикальной

оси теодолита в пределах ±2,0′ (для теодолитов ЗТ5К).

6.Визирная ось КК’К» оптического отвеса должна совпадать с

осью К’К»вращения теодолита, т.е. W

Отсчетные устройства: штриховой и шкаловой микроскопы. Эксцентриситет горизонтального круга.

С помощью отсчетных устройств в теодолитах считывают показания с лимбов. В современных точных и технических теодолитах применяются штриховые микроскопы (отсчет по штриху-индексу) и шкаловые микроскопы (отсчет по шкале), а высокоточных теодолитах используют микрометры.

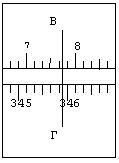

Отсчетный микроскоп через систему призм и линз выводит в окуляр изображения градусных делений горизонтального и вертикального кругов. На рис.23а показано поле зрение штрихового микроскопа с изображением штриха и лимбов с ценой деления в 10′: вертикального В и горизонтального Г. Визуально оценивая десятые доли делений лимбов с точностью до 1′, отсчеты на рисунке В=7° 45′ и Г=345° 54′.

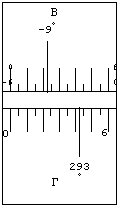

Рис.23.Поле зрения штрихового (а) и шкалового (б) микроскопов

В поле зрения шкалового микроскопа теодолита 2Т30 (рис.23б) цена деления лимба составляет 1 , отсчетная шкала разделена через 5′, отсчеты на рисунке В = -9° 37′, Г = 293° 42′.

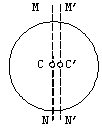

В теодолитах со штриховыми и шкаловыми микроскопами отсчеты производят по одному концу диаметра лимба. Для уменьшения влияния эксцентриситета горизонтального круга (рис.23.2)- несовпадения оси вращения прибора С’ с центром кольца делений лимба C — измерение горизонтального угла производят дважды: при круге лево (отсчет М’) и при круге право (отсчет N’).

Рис.23.2 Схема влияния эксцентриситета

Так как при этом отсчеты берутся по диаметрально противоположным концам лимба, то среднее из полученных результатов не содержит погрешности от влияния эксцетриситета (M+N)/2 =(M’+N’)/2.

Зрительная труба предназначена для высокоточного наведения на удаленные предметы и точки (визирные цели) при работе с теодолитом. Состоит из следующих основных частей: объектива, окуляра, фокусирующей линзы, сетки нитей, кремальеры (винта, перемещающего фокусирующую линзу внутри трубы). В зрительной трубе различают две оси: визирную и оптическую. Прямая соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей называется визирной осью. Прямая соединяющая оптический центр объектива и окуляр — оптической осью трубы.

Подготовка зрительной трубы для наблюдений выполняется в следующей последовательности:

а) установка зрительной трубы «по глазу» — вращением окуляра (от –5 до +5 диоптрий) до получения четкого изображения сетки нитей;

б) установка зрительной трубы по предмету (визирной цели) — вращением кремальеры до четкого изображения визирной цели;

в) устранение параллакса, возникающего в тех случаях, когда изображение предмета не совпадает с плоскостью сетки нитей и при перемещении глаза относительно окуляра точка пересечения нитей будет проецироваться на различные точки наблюдаемого предмета. Параллакс сетки нитей устраняется небольшим поворотом кремальеры.

Зрительные трубы в геодезических приборах характеризуются увеличением, полем зрения и точностью визирования. Под увеличением u b понимают отношение угла a, под которым предмет виден в трубу, к углу b, под которым этот же предмет виден невооруженным глазом рис.21:

Полем зрения называется пространство, видимое в трубу при неподвижном ее положении. Его определяют углом зрения f по формуле

где u — увеличение трубы.

Точность визирования выражается средней квадратической погрешностью

где 60″ — средняя погрешность визирования невооруженным глазом (разрешающая способность глаза человека — предельно малый угол, при котором две точки еще воспринимаются раздельно).

При стереофотограмметрическом способе фотографирование

объекта производят в циклах с двух точек базиса известной длины, в результате чего получают стереопару. Для вычисления деформаций измеряют по снимкам координаты точек базиса и горизонтальные параллаксы.

Тахеометрическая съемка, используемые приборы и формулы.

Сущность тахеометрической съемки заключается в том, что плановое положение характерных (реечных) точек местности определяется полярным способом от линии теодолитного хода, а их высотное положение определяется одним из двух методов: геометрическим или тригонометрическим нивелированием. Расстояние от прибора до реек зависит от масштаба составляемого топоплана и для масштаба 1:1000 — допускается до 150 м, а между соседними реечными точками менее 35 м.

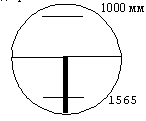

Результаты съемки наносятся на план при помощи транспортира с погрешностью превышающей 8 минут, а полярные расстояния до реечных точек определяются на местности по нитяному дальномеру со средней относительной погрешностью DD/D = 1/200. Для сравнения отметим, что относительные погрешности измерений расстояний землемерной лентой или 20-метровой рулеткой составляют порядка 1/2000, шагами — 1/20. При определении расстояний одну из дальномерных нитей совмещают с началом дециметрового деления на рейке (обычно с 1000 мм), а по второй дальномерной нити берут отсчет. Разность отсчетов на рейке по верхней и нижней дальномерным нитям умноженная на коэффициент дальномера, равный 100, и будет соответствовать расстоянию от прибора до рейки.

Определение расстояния по нитяному дальномеру

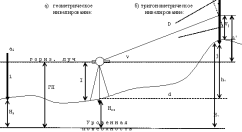

При тахеометрической съемке высоты реечных точек в зависимости от условий местности получают при горизонтальном визировании (геометрическое нивелирование способом «вперед») или наклоном (тригонометрическое нивелирование). Используемые при этом формулы могут быть получены из рис. 41.2.

При геометрическом нивелировании способом «вперед» сначала определяют горизонт прибора ГП = Нст+I. Затем устанавливают на вертикальном круге теодолита отсчет равный МО. Высоты реечных точек вычисляют по формуле

где аi — отсчеты по рейке при горизонтальном визировании.

При тригонометрическом нивелировании реечных точек при КЛ наводят среднюю нить сетки на отсчет Vj (для упрощения последующих вычислений по возможности отсчет Vj должен быть равен высоте

прибора I), снимают отсчет Л по ВК и вычисляют угол наклона

Наклонное расстояние D от прибора до реечной точки определяют по штриховому (нитяному) дальномеру. Так как вертикально (отвесно) установленная рейка не перпендикулярна визирному лучу на величину угла наклона n, то

где D’ — расстояние, определяемое по штриховому дальномеру и отвесно установленной рейке.

Тогда из прямоугольного треугольника (рис.41.2), у которого определены D и n, так называемое «неполное» превышение

h’= D sinn = D’ cosn sinn = (1/2)D’ sin2n

h’= d tgn = D’ cos 2 n sinn/cosn = (1/2)D’sin2n.

На равнинной местности при углах наклона n

Источник