- Лекция № 23. Селекция растений

- Селекция

- Массовый отбор

- Индивидуальный отбор

- Естественный отбор

- Инбридинг (инцухт)

- Отдаленная гибридизация

- Использование соматических мутаций

- Экспериментальный мутагенез

- Методы селекции растений, предложенные И.В. Мичуриным

- Способы селекции растений прививка

- § 2. Способы, техника и сроки прививок

Лекция № 23. Селекция растений

Селекция

Это наука о создании новых и улучшении существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов. В основе селекции лежат такие методы, как гибридизация и отбор. Теоретической основой селекции является генетика.

Для успешного решения задач, стоящих перед селекцией, академик Н.И. Вавилов особо выделял значение изучения сортового, видового и родового разнообразия культур; изучения наследственной изменчивости; влияния среды на развитие интересующих селекционера признаков; знаний закономерностей наследования признаков при гибридизации; особенностей селекционного процесса для само- или перекрестноопылителей; стратегии искусственного отбора.

Породы, сорта, штаммы — искусственно созданные человеком популяции организмов с наследственно закрепленными особенностями: продуктивностью, морфологическими, физиологическими признаками.

Каждая порода животных, сорт растений, штамм микроорганизмов приспособлены к определенным условиям, поэтому в каждой зоне нашей страны имеются специализированные сортоиспытательные станции и племенные хозяйства для сравнения и проверки новых сортов и пород.

Для успешной работы селекционеру необходимо сортовое разнообразие исходного материала. Во Всесоюзном институте растениеводства Н.И. Вавиловым была собрана коллекция сортов культурных растений и их диких предков со всего земного шара, которая в настоящее время пополняется и является основой для работ по селекции любой культуры.

Центры происхождения культурных растений, выявленные Н.И. Вавиловым

| Центры происхождения | Местоположение | Культивируемые растения |

|---|---|---|

| 1. Южноазиатский тропический | Тропическая Индия, Индокитай, о-ва Юго-Восточной Азии | Рис, сахарный тростник, цитрусовые, баклажаны и др. (50% культурных растений) |

| 2. Восточноазиатский | Центральный и Восточный Китай, Япония, Корея, Тайвань | Соя, просо, гречиха, плодовые и овощные культуры — слива, вишня и др. (20% культурных растений) |

| 3. Юго-Западноазиатский | Малая Азия, Средняя Азия, Иран, Афганистан, Юго-Западная Индия | Пшеница, рожь, бобовые культуры, лен, конопля, репа, чеснок, виноград и др. (14% культурных растений) |

| 4. Средиземноморский | Страны по берегам Средиземного моря | Капуста, сахарная свекла, маслины, клевер (11% культурных растений) |

| 5. Абиссинский | Абиссинское нагорье Африки | Твердая пшеница, ячмень, бананы, кофейное дерево, сорго |

| 6. Центральноамериканский | Южная Мексика | Кукуруза, какао, тыква, табак, хлопчатник |

| 7. Южноамериканский | Западное побережье Южной Америки | Картофель, ананас, хинное дерево |

Наиболее богатыми по количеству культур являются древние центры цивилизации. Именно там наиболее ранняя культура земледелия, более длительное время проводятся искусственный отбор и селекция растений.

Классическими методами селекции растений были и остаются гибридизация и отбор. Различают две основные формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный.

Массовый отбор

Массовый отбор применяют при селекции перекрестноопыляемых растений (рожь, кукуруза, подсолнечник). В этом случае сорт представляет собой популяцию, состоящую из гетерозиготных особей, и каждое семя обладает уникальным генотипом. С помощью массового отбора сохраняются и улучшаются сортовые качества, но результаты отбора неустойчивы в силу случайного перекрестного опыления.

Индивидуальный отбор

Индивидуальный отбор применяют при селекции самоопыляемых растений (пшеница, ячмень, горох). В этом случае потомство сохраняет признаки родительской формы, является гомозиготным и называется чистой линией. Чистая линия — потомство одной гомозиготной самоопыленной особи. Так как постоянно происходят мутационные процессы, то абсолютно гомозиготных особей в природе практически не бывает. Мутации чаще всего рецессивны. Под контроль естественного и искусственного отбора они попадают только тогда, когда переходят в гомозиготное состояние.

Естественный отбор

Этот вид отбора играет в селекции определяющую роль. На любое растение в течение его жизни действует комплекс факторов окружающей среды, и оно должно быть устойчивым к вредителям и болезням, приспособлено к определенному температурному и водному режиму.

Инбридинг (инцухт)

В центре гетерозисная кукуруза, слева и справа родительские особи.

Так называется близкородственное скрещивание. Инбридинг имеет место при самоопылении перекрестноопыляемых растений. Для инбридинга подбирают такие растения, гибриды которых дают максимальный эффект гетерозиса. Такие подобранные растения в течение ряда лет подвергаются принудительному самоопылению. В результате инбридинга многие рецессивные неблагоприятные гены переходят в гомозиготное состояние, что приводит к снижению жизнеспособности растений, к их «депрессии». Затем полученные линии скрещивают между собой, образуются гибридные семена, дающие гетерозисное поколение.

Гетерозис («гибридная сила») — явление, при котором гибриды по ряду признаков и свойств превосходят родительские формы. Гетерозис характерен для гибридов первого поколения, первое гибридное поколение дает прибавку урожая до 30%. В последующих поколениях его эффект ослабляется и исчезает. Эффект гетерозиса объясняется двумя основными гипотезами. Гипотеза доминирования предполагает, что эффект гетерозиса зависит от количества доминантных генов в гомозиготном или гетерозиготном состоянии. Чем больше в генотипе генов в доминантном состоянии, тем больше эффект гетерозиса.

| Р | ♀ AAbbCCdd | × | ♂ aaBBccDD |

| F1 | AaBbCcDd | ||

Гипотеза сверхдоминирования объясняет явление гетерозиса эффектом сверхдоминирования. Сверхдоминирование — вид взаимодействия аллельных генов, при котором гетерозиготы превосходят по своим характеристикам (по массе и продуктивности) соответствующие гомозиготы. Начиная со второго поколения гетерозис затухает, так как часть генов переходит в гомозиготное состояние.

Растения диплоидной (2n = 16) и тетраплоидной (2n = 32) гречихи.

Аа × Аа

АА 2 Аа аа

Перекрестное опыление самоопылителей дает возможность сочетать свойства различных сортов. Например, при селекции пшеницы поступают следующим образом. У цветков растения одного сорта удаляются пыльники, рядом в сосуде с водой ставится растение другого сорта, и растения двух сортов накрываются общим изолятором. В результате получают гибридные семена, сочетающие нужные селекционеру признаки разных сортов.

Метод получения полиплоидов. Полиплоидные растения обладают большей массой вегетативных органов, имеют более крупные плоды и семена. Многие культуры представляют собой естественные полиплоиды: пшеница, картофель, выведены сорта полиплоидной гречихи, сахарной свеклы.

Виды, у которых кратно умножен один и тот же геном, называются автополиплоидами. Классическим способом получения полиплоидов является обработка проростков колхицином. Это вещество блокирует образование микротрубочек веретена деления при митозе, в клетках удваивается набор хромосом, клетки становятся тетраплоидными.

Отдаленная гибридизация

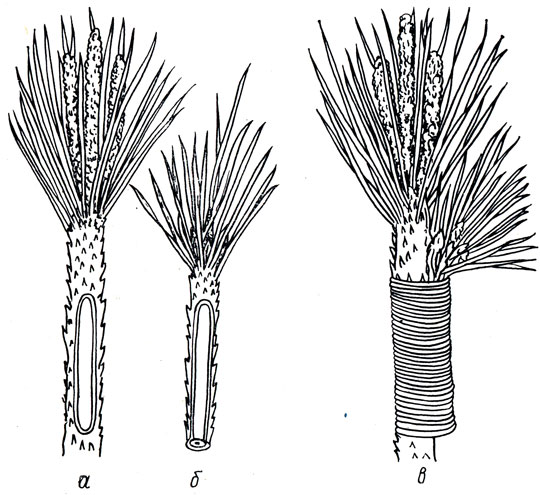

Восстановление плодовитости капустно-редечного гибрида: 1 — капуста; 2 — редька; 3, 4 — капустно-редечный гибрид.

Отдаленная гибридизация — это скрещивание растений, относящихся к разным видам. Отдаленные гибриды обычно стерильны, так как у них нарушается мейоз (два гаплоидных набора хромосом разных видов не могут конъюгировать) и, следовательно не образуются гаметы.

Методика преодоления бесплодия у отдаленных гибридов была разработана в 1924 году советским ученым Г.Д. Карпеченко. Он поступил следующим образом. Вначале скрестил редьку (2n = 18) и капусту (2n = 18). Диплоидный набор гибрида был равен 18 хромосомам, из которых 9 хромосом были «редечными» и 9 — «капустными». Полученный капустно-редечный гибрид был стерильным, поскольку во время мейоза «редечные» и «капустные» хромосомы не конъюгировали.

Далее с помощью колхицина Г.Д. Карпеченко удвоил хромосомный набор гибрида, полиплоид стал иметь 36 хромосом, при мейозе «редечные» (9 + 9) хромосомы конъюгировали с «редечными», «капустные» (9 + 9) с «капустными». Плодовитость была восстановлена. Таким способом были получены пшенично-ржаные гибриды (тритикале), пшенично-пырейные гибриды и др. Виды, у которых произошло объединение разных геномов в одном организме, а затем их кратное увеличение, называются аллополиплоидами.

Использование соматических мутаций

Соматические мутации применяются для селекции вегетативно размножающихся растений. Это использовал в своей работе еще И.В. Мичурин. С помощью вегетативного размножения можно сохранить полезную соматическую мутацию. Кроме того, только с помощью вегетативного размножения сохраняются свойства многих сортов плодово-ягодных культур.

Экспериментальный мутагенез

Основан на открытии воздействия различных излучений для получения мутаций и на использовании химических мутагенов. Мутагены позволяют получить большой спектр разнообразных мутаций. Сейчас в мире созданы более тысячи сортов, ведущих родословную от отдельных мутантных растений, полученных после воздействия мутагенами.

Методы селекции растений, предложенные И.В. Мичуриным

С помощью метода ментора И.В. Мичурин добивался изменения свойств гибрида в нужную сторону. Например, если у гибрида нужно было улучшить вкусовые качества, в его крону прививались черенки с родительского организма, имеющего хорошие вкусовые качества, или гибридное растение прививали на подвой, в сторону которого нужно было изменить качества гибрида. И.В. Мичурин указывал на возможность управления доминированием определенных признаков при развитии гибрида. Для этого на ранних стадиях развития необходимо воздействие определенными внешними факторами. Например, если гибриды выращивать в открытом грунте, на бедных почвах повышается их морозостойкость.

Перейти к лекции №22 «Методы генетики человека»

Перейти к лекции №24 «Селекция животных»

Смотреть оглавление (лекции №1-25)

Источник

Способы селекции растений прививка

§ 2. Способы, техника и сроки прививок

Для выполнения прививок древесных пород Центральным научно-исследовательским институтом лесной генетики и селекции (ЦНИИЛГиС) рекомендуются следующие приспособления: нож копулировочный фигурный НКФ-2; приспособление для заточки режущих инструментов; устройство для прививки растений УПН-2; приспособление для прививки растений ППР-1 и приспособление для сортировки черенков древесных растений по толщине. Для прививок хвойных пород используют лезвие бритвы, остроотточенный нож или скальпель.

Нож копулировочный фигурный НКФ-2 (рис. 5) предназначен для прививки черенков одинаковой толщины и используется в соответствующих приспособлениях. Нож изготовлен из высококачественной легированной стали. Один конец лезвия ножа изогнут полукольцом влево, а другой конец — вправо. Посредине лезвия выполнено седло в виде дуги и черенок ножа. Ножом выполняют срез, который соединяет предварительно совмещенные камбиальные ткани подвоя и привоя.

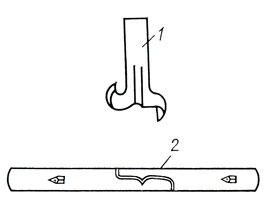

Рис. 5. Нож копулировочный НКФ-2: 1 — нож; 2 — линия среза ножа

По техническим данным ножи изготовляют под тремя номерами для разной толщины черенков:

№ 1-предназначен для прививок черенков диаметром 5-10 мм; длина ножа 50 мм, режущей части — 20 мм; диаметр полукольца 6 мм, седла — 3 мм; толщина металла для изготовления ножа 0,5 мм, марка стали 65Г.

№ 2 — предназначен для прививок черенков диаметром 11-15 мм; длина ножа 50 мм, режущей части — 25 мм; диаметр полукольца 8 мм, седла — 4 мм; толщина металла для изготовления ножа 0,7, марка стали 65Г.

№ 3 — предназначен для прививки черенков диаметром 16-20 мм; длина ножа 50 мм, режущей части — 30 мм; диаметр полукольца 10 мм, седла — 44 мм; толщина металла для изготовления ножа 1 мм, марка стали 65Г.

Перед прививкой нож копулировочный тщательно натачивают, а в процессе работы его правят. По данным ЦНИИЛГиСа, использование ножа в соответствующих устройствах обеспечивает увеличение производительности труда прививальщика в 8-10 раз по сравнению с обычной прививкой копулировкой.

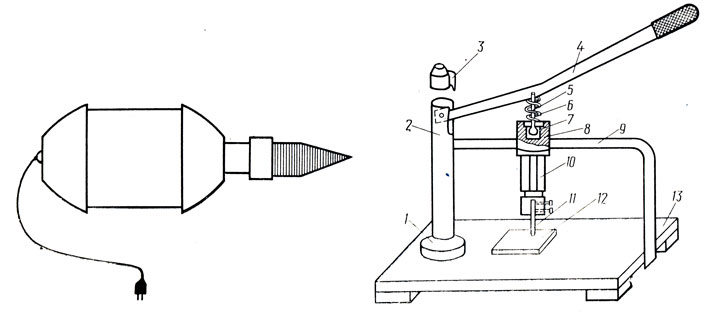

Приспособление для заточки режущих инструментов состоит из небольшого электромоторчика, работающего от электросети, и точильного камня в виде конуса (рис. 6). Точильный камень посредством муфты крепится на оси электромотора. Для предохранения камня от поломок в нерабочее время на него надевают металлический колпачок. Приспособление переносное, масса около 1 кг. При заточке фигурных копулировочных ножей приспособление или нож необходимо закрепить в тисках.

Рис. 6. Приспособление для заточки режущих инструментов. Рис. 7. Устройство для прививки УПН-2: 1, 3 — декоративный колпачок; 2 — стойка прямая; 4 — ручка; 5 — шток-толкатель; 6 — возвратная пружина; 7 — латунный вкладыш; 8 — направляющая втулка; 9 — стойка изогнутая; 10 — шток-ножедержатель; 11 — нож фигурный; 12 — кожаная прокладка; 13 — панель

Устройство для прививки растений УПН-2 предназначено для прививок древесных пород фигурной копулировкой в стационарных условиях (рис. 7). Устройство состоит из подставки — площадки для черенков и двух стоек. На одной из них, изогнутой под прямым углом, смонтирована направляющая втулка со скользящим ножедержателем, а на второй — рабочая ручка со штоком-толкателем и возвратной пружиной.

Процесс выполнения копулировочного среза на устройстве происходит следующим образом. В ножедержателе закрепляют с помощью двух болтов остроотточенный копулировочный нож. Специальным держателем устройство крепят к столу с левой стороны так, чтобы рабочая ручка была справа. На площадку под нож кладут резиновую или кожаную прокладку толщиной 0,3-0,5 см. Левой рукой берут черенок и кладут на площадку под нож. Чтобы срезы черенков подвоя и привоя совпадали при соединении черенков, необходимо черенок подвоя класть верхним концом под нож со стороны прививальщика, а черенок привоя — нижним концом с обратной стороны. Затем правой рукой берут рабочую ручку и опускают нож на черенок так, чтобы ровная часть его лезвия попала на продольную осевую линию черенка. Резким нажимом ручкой вниз проводят на черенке срез. Устройство обеспечивает высокую производительность. Два прививальщика делают в 1 ч на предварительно отсортированных на фракции по толщине черенках в среднем 125 прививок, что в 8-10 раз быстрее, чем при прививках вручную.

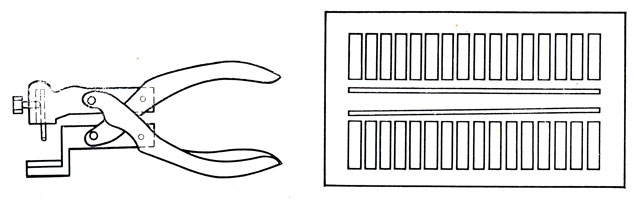

Приспособление для прививки растений ППР-1 носит универсальный характер и предназначено для механизированных соразмерных высококачественных копулировочных срезов ножом НКФ-2 как в стационарных устройствах, так и в кроне деревьев (рис. 8). Для изготовления приспособления использован кулисно-рычажный механизм пассатижей. На одной губе этого инструмента выполнен узел для крепления ножа, а вторая — снабжена площадкой для черенка.

Рис. 8. Приспособление для прививки ППР-1. Рис. 9. Приспособление для сортировки черенков по толщине

Принцип работы приспособления следующий. Остроотточенный нож НКФ-2 крепят болтом в узле крепления ножа. Приспособление берут в руку так, чтобы площадка для черенка была ближе к прививальщику. На площадку для черенка, снабженную прокладкой из кожи толщиной 0,3 см, кладут черенок, опускают нож так, чтобы ровная часть лезвия была на продольной оси черенка, и легким нажатием на рычаг приспособления проводят срез. Чтобы срезы подвоя и привоя совмещались, черенок подвоя следует класть под нож верхним концом снизу, а черенок привоя — нижним концом сверху. Необходимо также, чтобы толщина черенков прививаемых компонентов в месте прививки была одинаковой.

Приспособление ППР-1 позволяет двум прививальщикам на предварительно отсортированных на фракции по толщине черенках выполнить в стационарных условиях 120-130, а в полевых — 75-80 прививок в 1 ч. Приспособление позволяет повысить производительность труда прививальщиков в 8-10 раз.

Приспособление для сортировки черенков по толщине предназначено для ускорения работы по сортировке черенков по толщине в месте прививки (рис. 9). Оно состоит из панели, на которой смонтированы сортировочный угольник и ящики для отсортированных черенков. Справа устанавливают 10 пронумерованных ящиков для черенков подвоя, а слева — для черенков привоя. Ящики с одинаковыми номерами устанавливают строго друг против друга. Сортировочный угольник обеспечивает сортировку черенков по толщине в месте прививки с точностью 1 мм. Для прививки необходимо брать черенки толщиной 0,6-1,5 см в месте прививки. Эти размеры устанавливают на концах сортировочного угольника. Черенки тоньше 0,6 см и толще 1,5 см отбраковывают.

Порядок работы приспособления следующий. Черенок берут правой рукой (привойный — нижним срезом, а подвойный — верхним), отпускают между направляющими угольника и подвигают его в сторону уменьшения угла до упора. Затем черенок вынимают и кладут в соответствующий ящик подвоя или привоя. На приспособлении можно отсортировать около 1 тыс. черенков за 1 ч работы. Для прививок берут ящики подвоев и привоев с одинаковыми номерами.

Для прививок лесных древесных пород разработаны следующие способы прививок: вприклад сердцевиной на камбий, вприклад камбием на камбий, врасщеп, в боковой срез однолетних побегов, в растущий верхушечный побег, «мешком».

Кроме этого, для ряда пород, таких, как орех грецкий, фисташка, миндаль, дуб, ясень, применяют способы прививок, разработанные для плодовых пород: окулировку, копулировку, прививку черенком за кору.

Прививка вприклад сердцевиной на камбий заключается в том, что черенок привоя, разрезанный по сердцевине, накладывают на обнаженный камбий подвоя. Это обеспечивает успешное срастание компонентов, так как соприкасаются наиболее жизнедеятельные ткани — камбий и луб подвоя и луб, сердцевина и камбий привоя. Быстрому и прочному срастанию способствует расположение ран (срезов на компонентах) и проведение прививочной операции, как правило, в верхней части стволика главного побега подвоя, наиболее обеспеченной питательными и физиологически активными веществами. Успешность прививки вприклад сердцевиной на камбий зависит от ширины срезов на подвое и привое, поэтому при использовании тонких подвоев прививку следует проводить в нижней части подвоя у корневой шейки.

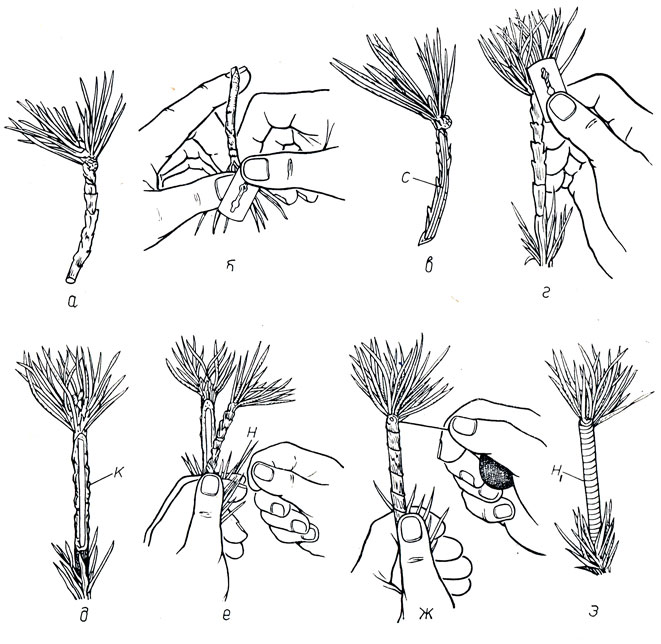

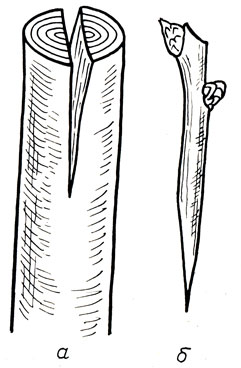

Техника прививки вприклад сердцевиной на камбий следующая (рис. 10). Из ветвей привоя нарезают черенки длиной 6-10 см. Для прививок берут прирост последнего года, но можно прививать и черенки из приростов последних двух лет. На черенке удаляют хвою, за исключением хвоинок на одной верхней части. На центральном побеге подвоя удаляют хвою на протяжении 8-12 см на 2-3 см ниже верхушечных почек, обрывают боковые верхушечные почки и подрезают (а при межвидовой прививке удаляют совсем) побеги верхней мутовки, чтобы они не заглушали привой. После этого острым лезвием бритвы, ножом или скальпелем делают продольный срез на черенке так, чтобы срез начинался на 1-3 см ниже верхушечных почек (в зависимости от породы и размеров черенков), проходил через середину сердцевины на протяжении 4-8 см и сходил на нет в нижней части черенка. Затем быстрым и плавным движением сверху от хвои отрезают часть подвоя, обнажая камбий. При этом лезвие не должно проходить слишком глубоко (не задевать матово-белую древесину) или слишком мелко (по зеленоватой коре). Правильно сделанный срез (по камбию) имеет водянисто-белый цвет. Если сокодвижение еще не началось и провести срез по камбию трудно, то лучше срезать небольшой слой (обнажаются луб или жизнедеятельная зеленая первичная кора); если срез сделать глубже — обнажится древесина, менее активная при срастании. Длина среза на подвое должна быть немного больше, чем на привое.

Рис. 10. Прививка сосны ‘вприклад сердцевиной на камбий’ (по Е. П. Проказину): а — черенок для прививки с удаленной хвоей; б — проведение среза на черенке; в — на черенке подготовлен срез; г — проведение среза на верхушечном побеге подвоя; д — на побеге подвоя подготовлен срез; е — черенок положен на обнаженный камбий подвоя; ж — черенок редкими витками прижат к срезу на побеге подвоя; з — готовая прививка; С — обнаженная сердцевина; К — обнаженный камбий; Н — нитка, зажатая между пальцем и черенком; Н1 — конец нитки обвязки

Черенок накладывают сердцевиной на камбий подвоя, совмещая нижние концы срезов, плотно прижимают большим пальцем левой руки, а правой рукой накладывают тугую обвязку. Для обвязки используют пленку, мягкие хлопчатобумажные нитки (удвоенную штопку) и другие материалы, обеспечивающие плотное прилегание прививочных компонентов. При межвидовых и межродовых прививках целесообразно применять для обвязки тонкую эластичную резину, разрезав ее на полоски шириной от 0,8-1 см (для пород с тонкими побегами) до 1,5-2 см. При обвязке полоски резины натягивают так, что их первоначальная ширина уменьшается в 1,5-2 раза. Чтобы обвязка из резины быстро не разрушалась на солнце, ее покрывают пергаментной бумагой. При весенней прививке обвязку из ниток снимают через месяц, из пленки и резины — через 1,5-2 месяца после прививки. При летней прививке обвязку снимают осенью того же года или следующей весной. Одновременно с удалением обвязки у прижившихся прививок обрезают на шип (1-1,5 см) верхушечный побег подвоя.

Способ «вприклад сердцевиной на камбий» дает хорошие результаты в том случае, когда сердцевина привоя содержит много живых паренхимных клеток, а прививаемые черенки не очень тонкие. Он обеспечивает высокую приживаемость и быстрый рост внутривидовых и межвидовых прививок многих пород как при весенних, так и при летних сроках прививки.

Прививка вприклад камбием на камбий (рис. 11) обеспечивает соприкосновение камбиальных слоев привоя и подвоя и их быстрое срастание. Подготовка подвоя и привоя к прививке аналогична этим операциям при прививке вприклад сердцевиной на камбий. Черенки нарезают только из однолетних побегов. Срез на привое делают так же, как и на подвое, — по камбию, снимая полоску коры и луба.

Рис. 11. Прививка ‘вприклад камбием на камбий’ (по Д. Я. Гиргидову): а — подвой; б — привой; в — прививка

Сделать срез на черенке привоя, находящемся в стадии покоя, не всегда удается точно по камбию, но при этом всегда нужно стремиться, чтобы не сделать слишком глубокий срез и не задеть древесину. Нижнюю часть среза сводят на клин, чтобы не оставлять обнаженным торец черенка. Обвязка и первичный уход аналогичны предыдущему способу.

Прививки, выполненные вприклад камбием на камбий, быстро и прочно срастаются. Но общая проводящая система между привоем и подвоем при применении этого способа прививок образуется медленнее, чем при прививке вприклад сердцевиной на камбий. Способ прививки вприклад камбием на камбии более эффективен для древесных пород с тонкими побегами (для кедров, елей и др.). Хорошие результаты достигают, применяя этот способ при прививке толстых черенков на тонкие подвои, так как при этом лучше со-вмещаются срезы. Лучший срок производства прививок способом вприклад камбием на камбий — это весна, в период сокодвижения. В другие сроки более эффективна прививка вприклад сердцевиной на камбий.

Прививка врасщеп (рис. 12) также дает достаточно высокие результаты как в открытом, так и в закрытом грунте. В качестве подвоев берут в этом случае двух-трехлетние сеянцы. Привойный материал также готовят заранее. За 1 ч до прививок из веток нарезают черенки длиной 5-10 см. Перед прививкой на привойных черенках удаляют хвою, за исключением 15-20 хвоинок у верхушечной почки. На подвое тоже хвою удаляют на длину побега — 3-5 см, срезают его верхушечную почку и делают расщеп побега по сердцевине на 3-4 см. Клиновидно заостренный на 3-4 см черенок привоя вставляют в расщеп подвоя, совмещая тщательно камбиальные слои привоя и подвоя. Место прививки туго обматывают хлопчатобумажными нитками (штопкой) с расстоянием между витками 1 мм.

Рис. 12. Схема прививки ‘врасщеп’: а — подвой; бчеренок привоя

Прививка в расщеп камбием на сердцевину — один из вариантов способа прививки в расщеп верхушечного побега. Но при этом способе черенок не заостряют клином, а снимают с двух противоположных сторон полоски коры и луба, обнажая камбий. В самом низу черенка делают косой односторонний клин длиной 1 см. Длина черенка 7-10 см, среза на черенке — 5-7 см. Подготовка подвоя к прививке заключается в удалении хвоинок в верхней части центрального побега, верхушечной и боковых почек, за исключением двух, расположенных с противоположных сторон. Черенок вставляют в продольный разрез, который делают между двумя почками; боковые почки оставляют открытыми, развившиеся из них побеги удаляют после того, как приживается привой.

При этом способе обеспечивается соприкасание наиболее активных тканей растений, камбия и луба привоя с сердцевиной и камбием подвоя, тогда как при других способах у срезанного на клин черенка на большом протяжении обнажается инертная к срастанию древесина. Отпадает и необходимость тщательного совмещения камбиальных слоев привоя и подвоя. Способ прививки врасщеп камбием на сердцевину более трудоемкий, чем вприклад, но в отдельных случаях, когда сердцевина черенков содержит много мертвых клеток, а побеги достаточно толстые, результаты получаются лучше, чем при применении других способов. Если использовать в качестве привоя удлиненную (тронувшуюся в рост) почку, а не одревесневший черенок, то результаты будут еще эффективнее.

Прививка в боковой срез однолетних побегов — также один из вариантов прививки врасщеп. Этот способ отличается от прививки врасщеп тем, что на подвое верхушку побега с почками не срезают, а на боковой стороне верхушечного побега подвоя делают бритвой косой надрез глубиной 3-5 см, в который и вставляют клиновидно заостренный черенок. После совмещения камбия подвоя и привоя место прививки туго обвязывают хлопчатобумажной штопкой. Толщина побега подвоя для применения этого способа должна быть не менее 7-10 мм.

Прививка в растущий верхушечный побег — также одна из разновидностей прививки врасщеп. В качестве привоя в этом случае используют черенки из побегов этого же года или всходы и однолетние сеянцы. Но прививку в зеленый растущий побег этого же года нужно выполнять очень осторожно, так как зеленые побеги подвоя и привоя хрупки. После прививки нужно тщательно следить за ходом срастания и своевременно ослаблять обвязку. Срастание прививаемых компонентов при прививке в растущий верхушечный побег происходит очень быстро, с хорошей приживаемостью. По этому способу можно также проводить прививку зимними черенками в спящую почку весной.

При прививке в растущий побег текущего года зеленым черенком, всходами или сеянцами после обвязки привой и место прививки одевают в бумажный пакетик для защиты от пересыхания и солнцепека.

Прививка «мешком» — способ, рекомендованный для лиственных пород (в основном для дуба). Выполняют прививку в период сокодвижения, когда из почек начинают появляться первые листочки и кора легко отслаивается от древесины.

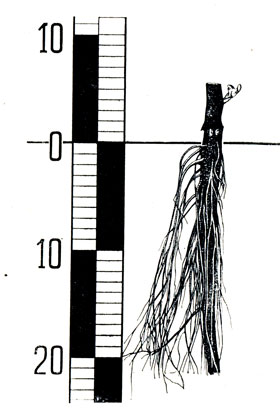

Подвоями служат 3-4-летние сеянцы с диаметром стволика у корневой шейки 1,5-3 см. Подвой подготовляют следующим образом: корневую шейку сеянца освобождают от земли, протирают чистой тряпочкой и острым садовым ножом делают срез под углом 45°, чтобы нижняя часть среза была чуть выше корневой шейки, а плоскость его смотрела на север. Кору на пеньке подвоя плавным нажимом пальцами левой руки отделяют от древесины и в образовавшуюся щель между корой и древесиной вставляют черенок привоя.

Черенки привоя нарезают из заранее заготовленных зимой и хранящихся в снегу или на леднике веток. Черенок должен иметь 2-3 почки, причем верхний срез должен быть сделан над почкой, а нижний — под почкой.

На стороне черенка, противоположной срезу, тупой стороной ножа соскабливают кожицу коры до зеленого луба, а черенок вставляют в щель мешка на подвое таким образом, чтобы зачищенная сторона черенка лубом соприкасалась с древесиной подвоя, а срез черенка — с внутренней частью коры подвоя. Рекомендуется обвязывать прививку изоляционной лентой и лейкопластырем, а затем насыпать над черенком холмик влажной почвы, прикрывающий верхнюю почку. После оседания холмика верхняя почка окажется над землей. Через 25-35 дней после раскрытия почки привоя нужно освобождать прививки от обвязки.

Прививку копулировкой на растущих подвоях выполняют на одно-двухлетних подвоях в открытом или закрытом грунте или в кронах растущих деревьев. Лучшие сроки прививок — с начала сокодвижения до наступления жаркой и засушливой погоды. Прививку делают приспособлением ППР-1 с использованием ножа НКФ-2. Для выполнения прививок необходимо иметь секатор, штангенциркуль, нож, ленту изоляционную полихлорвиниловую и изоляторы из органической пленки. Размер изоляторов 20x6x7 см. Изолятор не должен пропускать воздух, иначе прививки не приживутся.

Прививку выполняют два прививальщика. Один из них должен иметь приспособление ППР-1 и остро отточенный фигурный копулировочный нож, штангенциркуль и секатор. Второй прививальщик имеет изоляторы, нож и изоляционную ленту шириной 5 мм. Первый прививальщик подбирает подвои с толщиной в месте прививки 5-15 мм (в зависимости от породы) без каких-либо повреждений. На подвое удаляют все побеги, почки и листья. Первый прививальщик достает черенок привоя, с 4-5 почками, измеряет его толщину штангенциркулем и отыскивает этим же инструментом такую же толщину на подвое. Затем он делает приспособлением ППР-1 копулировочные срезы на подвое и привое и совмещает их. Второй прививальщик обвязывает прививку, надевает на нее изолятор и обвязывает его нижний край на подвое так, чтобы к прививке не проникал воздух, вешает на прививку этикетку и делает запись в журнале прививок. Прививать можно весь день, не допуская, однако, подсыхания черенков привоя. За 8 ч работы прививальщики могут выполнить 300-350 прививок. Результаты зависят от тщательности выполнения прививок и изоляции их от доступа воздуха. Через несколько часов после прививки осуществляют визуальный контроль за плотностью обвязки изоляторов. Если обвязка плотная, то через несколько часов изолятор запотевает изнутри, а затем в нем накапливается вода. Это обеспечивает практически 100 %-ную влажность воздуха в изоляторе и высокую приживаемость прививок.

Прививки приживаются через 10-12 дней, что видно по распусканию почек на привойном черенке. Когда прирост привоя начинает не помещаться в изоляторе, снимают обвязку его, а затем через 5-6 дней, когда прививка акклиматизируется на воздухе, снимают изолятор.

Кроме весенних и летних прививок, которые описаны выше, все большее применение для лесных древесных пород находит разработанный в плодоводстве (для прививки винограда) способ зимней настольной прививки.

Зимняя настольная прививка заключается в соединении частей растений путем регенерации тканей. Прививку можно проводить в течение зимы и весны, а если есть холодильник для хранения черенков, то практически круглый год. Для применения этого способа необходимо помещение для прививок (чистая, с хорошим освещением и температурой воздуха не выше + 18. 20 °С комната), подвал или комната с регулируемой температурой воздуха в пределах 12. 15 °С, а также ледник, яма со снегом или холодный подвал с температурой +1. 2 °С, так как прививку и хранение черенков до их высадки в теплицу или парник производят в условиях регулируемой температуры и влажности для образования каллюса (соединительной ткани).

Зимнюю настольную прививку выполняют высококвалифицированные прививальщики следующим образом. Прежде всего необходимо тщательно протереть спиртом инструменты и оборудование, остро наточить режущие инструменты, разрезать изоляционную ленту на полоски шириной 5-6 мм. Прививочные устройства и приспособления устанавливают на столе так, чтобы устройство для сортировки черенков находилось с левой стороны от прививальщика.

Подвойные черенки длиной 10 см нарезают секатором, для чего на сортировочном столике делают упор на расстоянии 10 см от края. Затем левой рукой берут 8-10 стеблей подвоя, выравнивают их нижние края в одной плоскости, прикладывают торцами к упору и нарезают черенки. Если привойный материал берут с корневой системой, то толщина сеянца в месте прививки должна быть не менее 5-7 мм, иначе приживаемость прививок будет низкой. При производстве прививок в этом случае надо оберегать корневую систему подвоя даже от кратковременного пересыхания. Черенки привоя нарезают длиной 13-15 см, оставляя на черенке 3-4 почки. Верхний срез черенка привоя должен быть скошенным и находиться над почкой на не очень большом расстоянии. Нижний срез черенка привоя должен быть горизонтальным и находиться на небольшом расстоянии под почкой.

Нарезанные черенки сортируют по толщине нижнего среза у привоя и верхнего среза у подводя по градациям, различающимся на 1 мм, на специальном сортировочном устройстве. Черенки привоя тоньше 4-5 мм и толще 15 мм отбрасывают, так как тонкие черенки плохо приживаются, а толстые — трудно прививать. Отсортированные по толщине черенки прививают с помощью устройства УПН-2 или приспособления ППР-1. На прививке тоже работают не менее двух человек — прививальщик и обвязчик. Они же сортируют и нарезают черенки.

На ППР-1 можно прививать черенки толщиной до 15 мм, а на УПН-2 любого размера.

Технология прививки следующая (рис. 13). Прививальщик делает копулировочные срезы, укладывает рядом черенки привоя и чуть пониже — черенки подвоя. Обвязчик совмещает черенки привоя и подвоя копулировочными срезами. Если все же имеется несовпадение по толщине, то надо взять другой черенок привоя и подвоя, который совмещался бы по толщине, или совместить камбиальную ткань на одной стороне прививаемых компонентов. Совмещение копулировочных срезов по форме достигается конструкцией копулировочного ножа. Обвязывают прививку изоляционной лентой плотно по всей длине среза. Обвязывать прививки другим изоляционным материалом нельзя, так как при последующем приросте черенка по толщине жесткие обвязки образуют перетяжку, и прививка усыхает. Полихлорвиниловая пленка при утолщении черенка растягивается, а затем разрывается и спадает.

Рис. 13. Зимняя настольная прививка ореха грецкого

Привитые черенки складывают в ящики размером 60 X 50 X 30 см послойно с вегетирующим сфагновым мхом. Сверху черенки также прикрывают слоем мха. Сфагновый мох очень влагоемкий и обладает бактерицидными свойствами. Если мха нет, то его заменяют древесными опилками или хвоей. Каждую партию прививок снабжают этикеткой с указанием подвоя, привоя, количества привитых черенков и даты прививки.

Ящики с упакованными прививками помещают в подвал или в теплую комнату. Температура +12. 15 °С и относительная влажность 90-95 % стимулируют образование каллюса из камбия на срезах подвоя и привоя, который образуется как реакция на поранения. В течение 2-3 недель нахождения прививок в таких условиях в процессе смыкания тканей каллюса черенки срастаются. В этот период необходимо постоянно следить, чтобы черенки были во влажной среде. Необходимо также помнить, что при температуре ниже +10 °С образование каллюса не происходит, а при температуре + 15 °С могут тронуться в рост почки и начнут образовываться придаточные корни. Последнее нежелательно, Так как при посадке в почву нежные придаточные корни и тронувшиеся в рост почки можно повредить. После срастания привитые черенки переносят в холодный подвал с температурой + 12 °С или в ледник. Хранить привитые черенки в условиях с отрицательной температурой нельзя: молодая каллюсная ткань может повредиться и прививки не приживутся.

Источник