Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

Клеточная стенка — это плотный полупроницаемый защитный слой, находящийся над клеточной мембраной, характерный для клеток растений, грибов, бактерий и архебактерий.

В клетках животных клеточной стенки нет

Клеточная стенка растений выполняет довольно много функций, но основная — это защитная.

Состав клеточной стенки различен в каждом типе организмов.

Основной компонент клеточной стенки растительных организмов — волокна углевода целлюлозы.

Клеточная стенка растений двух- или трехслойная. Это придает клеткам особую прочность и устойчивость (деревья ломаются только при сильном ветре)

Клеточная стенка, формирующаяся во время деления клеток и их роста путем растяжения, называется первичной. После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.

Самый внешний слой — содержит полисахариды — пектины. Это вещества, участвующие в межклеточном взаимодействии, так называемый “склеивающий” эффект.

А вообще, это известный в пищевой промышленности пектин — гелеобразователь, загуститель, стабилизатор и осветлитель, он зарегистрирован как пищевая добавка E440. В природе это вещество содержится в овощах, плодах и различных корнеплодах.

Средний, промежуточный слой — состоит из волокон целлюлозы, гелеобразного вещества и пектина.

Этот слой как раз и отвечает за прочность и гибкость растения, а также за вторичный рост.

Самый внутренний слой. Самый жесткий. Помимо целлюлозы и гелеподобного вещества содержит лигнин. Это вещество делает клеточную стенку более прочной и способствует поступлению воды в проводящую систему растения.

Функции клеточной стенки растений

Самая основная функция — формирование каркаса. Волокна целлюлозы, структурные белки и полисахариды помогают поддерживать форму клетки.

- обеспечение механической прочности и контроль направлений роста клетки;

- поддерживает тургор. Это внутреннее давление обеспечивает растению прочность и рост в высоту

- диффузия — поры клеточной стенки пропускают определенные вещества, например, белки. В то же время, клеточная стенка защищает клетку от поступления нежелательных компонентов.

- взаимодействие — клетки контактируют друг с другом посредством плазмодесмы — канальца, позволяющего растительным клеткам обмениваться веществами (информацией)

- защита — клеточная стенка обеспечивает барьер для вирусов и других патогенов, а также предохраняет клетку от потери влаги

- запасающая — это запас углеводов, обеспечивающих рост растения (особенно семян)

Источник

Функции, строение, химический состав и рост клеточной стенки.

Клеточная оболочка — типичный компонент растительной клетки, является продуктом жизнедеятельности протопласта.

Функции:

1. Прочные и жесткие клеточные оболочки, служат механической опорой для органов растения.

2. Оболочка ограничивает растяжение протопласта вакуолью, а размер и форма зрелой клетки перестают изменяться.

3. В наружных тканях клеточные оболочки, защищают лежащие глубже клетки от высыхания.

4. По клеточным стенкам, примыкающим к друг другу, могут передвигаться различные вещества и вода от клетки к клетке (путь через апопласт).

5. Они оказывают влияние на поглощение, транспирацию и секрецию.

Клеточные стенки, как правило, бесцветны и легко пропускают солнечный свет. Стенки соседних клеток скреплены пектиновой срединной пластинкой. Срединная пластинка — единый слой, общий для двух соседних клеток. Она представляет собой несколько видоизмененную клеточную пластинку, возникшую в процессе цитокинеза. Срединная пластинка менее обводнена, в ней могут присутствовать молекулы лигнина. Углы клеточных стенок в результате внутриклеточного давления могут округляться, и между соседними клетками образуются межклетники. Все стенки клеток растения, связанные одна с другой и примыкающие к заполненным водой межклетникам, обеспечивают существование сплошной обводненной среды, в которой свободно передвигаются водорастворимые вещества.

Строение и химический состав.

Первичная клеточная стенка.

Первоначально кнаружи от плазмалеммы возникает первичная клеточная стенка.

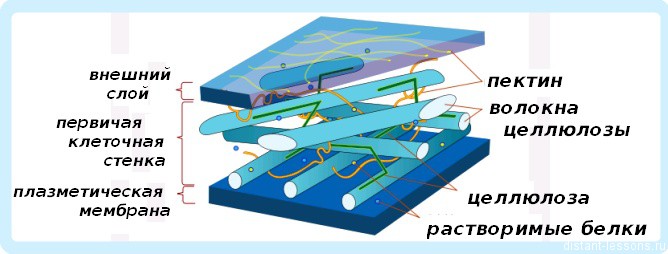

Состав: целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин и вода.

Первичные клеточные стенки соседних клеток соединены протопектиновой срединной пластинкой. В клеточной стенке линейные очень длинные (несколько микрон) молекулы целлюлозы, состоящие из глюкозы, собраны в пучки — мицеллы, которые, в свою очередь, объединяются в микрофибриллы – тончайшие (1,5…4 нм) волоконца неопределенной длины, а затем в макрофибриллы. Целлюлоза образует многомерный каркас, который погружен в аморфный сильно обводненный матрикс из нецеллюлозных углеводов: пектинов, гемицеллюлоз и др. Именно целлюлоза обеспечивает прочность клеточной стенки. Микрофибриллы эластичны и по прочности на разрыв сходны со сталью. Полисахариды матрикса определяют такие свойства стенки, как высокая проницаемость для воды, растворенных мелких молекул и ионов, сильная набухаемость. Благодаря матриксу по стенкам, примыкающим к друг другу, могут передвигаться вода и вещества от клетки к клетке (путь через апопласт по «свободному пространству»). Некоторые гемицеллюлозы могут откладываться в стенках клеток семян в качестве запасных веществ.

Рост стенки.

При делении клеток создается заново лишь клеточная пластинка. На нее обе дочерние клетки откладывают собственные стенки, состоящие главным образом из гемицеллюлозы. При этом образование стенки происходит и на внутренней поверхности остальных стенок, принадлежащих материнской клетке. Клеточная пластинка преобразуется в срединную, она обычно тонка и почти неразличима. После деления клетка вступает в фазу растяжения за счет поглощения клеткой воды и роста центральной вакуоли. Тургорное давление растягивает стенку, в которую внедряются мицеллы целлюлозы и вещества матрикса. Такой способ роста носит название интуссусцепции, внедрения. Оболочки делящихся и растущих клеток называют первичными. Они содержат воды до 90 %, в сухом веществе преобладают полисахариды матрикса: у двудольных пектины и гемицеллюлозы в равном соотношении, у однодольных – в основном гемицеллюлозы; содержание целлюлозы не превышает 30 %. Толщина первичной стенки не более 0,1…0,5 мкм.

К моменту, когда рост клетки заканчивается, рост клеточной стенки может продолжаться, но уже в толщину. Этот процесс носит название вторичного утолщения. При этом на внутренней поверхности первичной клеточной стенки откладывается вторичная клеточная стенка. Рост вторичной клеточной стенки происходит в результате аппозиции, наложения новых мицелл целлюлозы на внутреннюю поверхность клеточной стенки. Таким образом, наиболее молодые слои клеточной стенки ближе всего к плазмаллеме.

Для некоторых типов клеток (многие волокна, трахеиды, членики сосудов) образование вторичной стенки – основная функция протопласта, после завершения вторичного утолщения он отмирает. Однако это не обязательно. Вторичная стенка выполняет главным образом механические, опорные функции. В ее составе значительно меньше воды и преобладают микрофибриллы целлюлозы (40…50 % сухого вещества). Во вторичных стенках волокон льна и волосков хлопчатника содержание целлюлозы может достигать 95 %.

Механизм построения клеточной стенки. Клеточная стенка образуется в результате деятельности протопласта. В соответствии с этим вещества поступают в стенку изнутри, со стороны протопласта. Строительные материалы – молекулы целлюлозы пектина, лигнина и других веществ — накапливаются и частично синтезируются в цистернах аппарата Гольджи. Упакованные в пузырьки аппарата Гольджи, они транспортируются к плазмалемме. Разорвав ее, пузырек лопается, и содержимое его оказывается снаружи плазмалеммы. Мембрана пузырька восстанавливает целостность плазмалеммы. Благодаря ферментной активности плазмалеммы идет сборка фибрилл целлюлозы строение клеточной стенки. Образуемые плазмалеммой фибриллы накладываются изнутри, не переплетаясь. В их ориентации большая роль принадлежит микротрубочкам, располагающимся под плазмалеммой параллельно формирующимся фибриллам.

2. Поры. Видоизменения клеточной стенки.

Поры. При образовании первичной клеточной стенки в ней выделяются более тонкие участки, где фибриллы целлюлозы лежат более рыхло. Канальцы эндоплазматической цепи проходят здесь через клеточные стенки, соединяя соседние клетки. Эти участки называются первичными поровыми полями, а канальцы эндоплазматической сети, проходящие в них, — плазмодесмами.

Рост в толщину происходит у клеточной стенки неравномерно, неутолщенными остаются небольшие участки первичной клеточной стенки в местах расположения первичных поровых полей (поровых каналов). Поровые каналы двух соседних клеток располагаются обычно друг против друга и разделяются замыкающей пленкой поры — двумя первичными клеточными стенками с межклеточным веществом между ними. В пленке сохраняются субмикроскопические отверстия, через которые проходят плазмодесмы. Таким образом, пора — это два поровых канала и замыкающая пленка между ними.

Плазмодесмы пронизывают замыкающие пленки пор. В каждой клетке имеется от нескольких сотен до десятков тысяч плазмодесм. Плазмодесмы встречаются только — в растительных клетках, там, где имеются твердые клеточные стенки. Плазмодесмы образуются из канальцев ЭР, которые остаются в клеточной пластинке между двумя дочерними клетками. При воссоздании ЭР обеих клеток они оказываются соединенными через плазмодесмы.

Плазмодесма проходит через плазмодесменный канал в замыкающей пленке поры. Плазмалемма, выстилающая канал, и гиалоплазма между ней и плазмодесмой непрерывны с плазмалеммами и гиалоплазмами смежных клеток. Таким образом, протопласты соседних клеток связаны между собой каналами плазмодесм и плазмодесмами. По ним происходит межклеточный транспорт ионов и молекул, а также гормонов. Объединенные плазмодесмами протопласты клеток в растении образуют единое целое — симпласт. Транспорт веществ через плазмодесмы получил название симпластического в отличие от апопластического транспорта по клеточным стенкам и межклетникам.

В процессе жизнедеятельности клетки целлюлозная клеточная стенка может претерпевать видоизменения.

Дата добавления: 2016-10-17 ; просмотров: 7387 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Клеточная оболочка, ее образование и рост

Клетки растений окружены плотной полисахаридной оболочкой, выстланной изнутри плазмалеммой.

Образование клеточной стенки происходит в метафазе и телофазе клеточного деления. В экваториальной зоне деления возникает срединная пластинка, состоящая из пектата кальция, которая, нарастая от центра к периферии, отделяет одну новообразованную клетку от другой. Срединная пластинка с той и другой стороны покрывается первичной клеточной стенкой. Рост в толщину происходит за счет наложения новых слоев со стороны содержимого каждой клетки. Рост клетки в длину начинается с разрыхления матрикса. В этом процессе важную роль играют фитогормоны. В образовавшиеся полости поступают новые порции материала, из которого строится клеточная стенка. Синтез и транспорт этих веществ осуществляются главным образом вакуолями аппарата Гольджи.

Клеточную стенку делящихся и растущих растяжением клеток называют первичной. После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои и возникает прочная вторичная клеточная стенка.

В состав клеточной стенки входят структурные компоненты (целлюлоза у растений, хитин у грибов), компоненты матрикса стенки (гемицеллюлозы, пектин, белки), инкрустирующие компоненты (лигнин, суберин) и вещества, откладывающиеся на поверхности стенки (кутин и воска). Клеточные стенки могут содержать также силикаты и карбонаты кальция.

Целлюлоза (полимер b-D-глюкозы), гемицеллюлозы (полимеры гексоз и пентоз) и пектиновые вещества (производные уроновых кислот) являются углеводными компонентами клеточных стенок. Целлюлоза и пектиновые вещества адсорбируют воду, обеспечивая оводненность клеточной стенки. Пектиновые вещества, содержащие много карбоксильных групп, связывают ионы двухвалентных металлов, которые способны обмениваться на другие катионы (Н + , К + и т.д.). Это обусловливает катионообменную способность клеточных стенок растений. Помимо углеводных компонентов в состав матрикса клеточной стенки входит также структурный белок, называемый экстенсином. Это гликопротеин, содержащий более 20% L-оксипролина от суммы аминокислот. По этому признаку белок клеточных стенок растений сходен с межклеточным белком животных — коллагеном.

Целлюлоза: А – структура молекулы целлюлозы; Б – ассоциации молекулы целлюлозы: 1 – мицелла, 2 – микрофибрилла, 3 – макрофибрилла

Основным инкрустирующим веществом клеточной стенки является лигнин. Интенсивная лигнификация клеточных стенок начинается после прекращения роста клетки. Лигнин представляет собой полимер с неразветвленной молекулой, состоящей из ароматических спиртов (п-кумарового, кониферилового, синапового). Разрушение и конденсация лигнина в почве — один из факторов образования гумуса. Интенсивная лигнификация (пропитка слоев целлюлозы лигнином) клеточных оболочек начинается после прекращения роста клетки. Лигнин может откладываться отдельными участками — в виде колец, спиралей или сетки, как это наблюдается в оболочках клеток проводящей ткани — ксилемы, или сплошным слоем, за исключением тех мест, где осуществляются контакты между соседними клетками в виде плазмодесм. Лигнин скрепляет целлюлозные волокна и действует как очень твердый и жесткий каркас, усиливающий прочность клеточных стенок на растяжение и сжатие. Он же обеспечивает клеткам дополнительную защиту от физических и химических воздействий, снижает водопроницаемость. Содержание лигнина в оболочке достигает 30%. Инкрустация им клеточных оболочек приводит к их одревеснению, которое часто влечет за собой отмирание живого содержимого клетки. Лигнин в сочетании с целлюлозой придает особые свойства древесине, которые делают ее незаменимым строительным материалом.

В регуляции водного и теплового режима растений участвуют ткани, стенки клеток которых пропитаны суберином. Отложение суберина делает стенки трудно проницаемыми для воды и растворов (например, в эндодерме, перидерме). Суберин откладывается на оболочку изнутри и делает ее практически непроницаемой для воды и растворов. В результате протопласт клетки отмирает и клетка заполняется воздухом. Такой процесс называется опробковением. Наблюдается опробковение оболочки клеток в покровных тканях многолетних древесных растений — перидерме, корке, а также в эндодерме корня. Суберин — основное вещество пробковых образований, которому эти образования главным образом обязаны своими свойствами: непроницаемостью для воды, для газов и малой теплопроводностью..

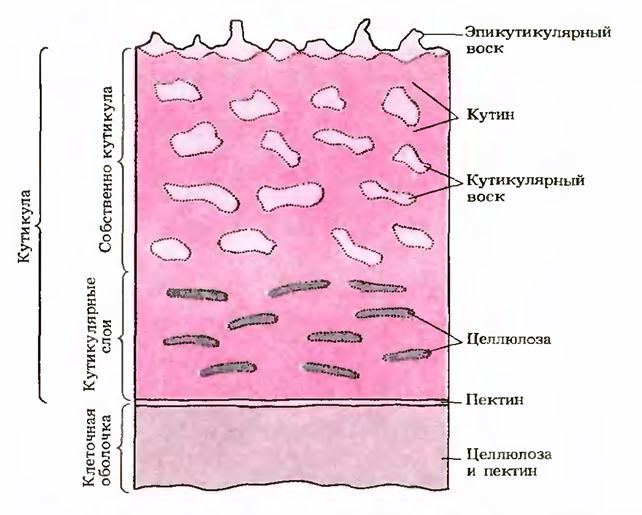

Поверхность эпидермальных клеток растений защищена гидрофобными веществами — кутином и восками: Предшественники этих соединений секретируются из цитоплазмы на поверхность, где и происходит их полимеризация. Слой кутина обычно пронизан полисахаридными компонентами стенки (целлюлозой, пектином) и образует кутикулу. Кутикула участвует в регуляции водного режима тканей и защищает клетки от повреждений и проникновения инфекции.

В оболочках эпидермальных клеток некоторых растений (злаков, осок и др.) накапливается большое количество минеральных веществ (минерализация), в первую очередь карбоната кальция и кремнезема. При минерализации листья и стебли растений становятся жесткими, твердыми и в меньшей степени поедаются животными.

В первичных клеточных стенках на долю целлюлозы приходится до 30% сухой массы стенки. Количество гемицеллюлоз и пектиновых веществ меняется в зависимости от объекта. Вместе с белками пектиновые вещества могут составлять около 30% сухой массы клетки, причем количество белка достигает 5 — 10%. Около 40% приходится на долю гемицеллюлоз.

Источник