ТЕМА 11. РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Реставрация (лат. restauratio — восстановление) понимается как восстановление в первоначальном виде архитектурных произведений, пострадавших от времени или испорченных, искаженных последующими переделками. Таким образом, речь идет о восстановлении относительно сохранившихся памятников архитектуры, утративших элементы декора или отдельные элементы. Реставрацию не следует путать с новостроем — восстановлением полностью утраченного памятника.

Основная задача реставрации — сохранение памятников истории и культуры, позволяющее последующим поколениям осознать преемственность культуры, придающее смысл настоящему и вселяющее надежды на будущее. Реставрация зданий и сооружений исключительно сложный вид работ, требующий совместной деятельности различных специалистов, и в первую очередь архитекторов-реставраторов, инженеров и техников-строителей, а также археологов.

Среди архитектурных памятников мало зданий и сооружений, которые возводились в один прием. Большинство из них за долгие годы подверглись многочисленным переделкам, обросли пристройками и пр. Следовательно, перед началом реставрационных работ необходимо, основываясь на документах и снятых с натуры чертежах, точно определить время возведения и характер каждой части здания. Реставратор должен знать не только типологические характеристики сооружений отдельных исторических периодов, но и конструкции, т.е. стилевые и конструктивные черты, свойственные разным архитектурным школам. Таким образом, чтобы возвратить зданию первоначальный облик, нужно предварительно получить неоспоримые доказательства изменений, которым подверглось здание. Реставратор не имеет права изменить замысел мастера и, главное, не должен упустить при реставрации того, что было точно определено по оставшимся следам.

И если при ремонте и реконструкции здания мы можем использовать любые новые (более простые, дешевые или просто лучшие материалы), то это совершенно недопустимо при реставрации, когда жизненно важно сохранить старую кладку, использовать по возможности материалы, аналогичные тем, что применялись во время строительства памятника, и т.д. Поэтому, применяя новые материалы, мы должны придавать им такие же цвета, форму и структуру, как и у материалов, использовавшихся во время строительства.

Корректировка рабочего проекта реставрации ведется на протяжении всего периода работ, и окончание проекта совпадает с окончанием реставрации в натуре. Большие разрушения памятника архитектуры и невозвратимые утраты иногда исключают реконструкцию, а тем более полную реставрацию. Поэтому при инженерной реставрации таких памятников ограничиваются лишь необходимым укреплением уцелевших частей. Нельзя воспроизводить любой памятник культуры, если нет достоверных сведений о его первоначальном облике.

В процессе реставрации часто приходится укреплять сооружения, имеющие большие разрушения. При этом приходится в стены вводить вспомогательные конструкции, для чего в стенах приходится пробивать проемы и гнезда, ослабляющие конструкции. Поэтому даже временные поддерживающие конструкции (расчалки, подкосы, стойки, поперечные балки и др.) следует вводить с обязательным предварительным напряжением. С помощью поддерживающих конструкций (временных или постоянных) можно вывести памятник из аварийного состояния. В числе этих мероприятий — укрепление ослабленных конструктивных элементов, увеличение несущей способности стен, фундаментов, а при необходимости и выпрямление сооружения.

По данным академика И.Э. Грабаря, монументальное каменное строительство на Руси началось в X веке. Вероятно, к этому периоду относятся и первые мероприятия по поддержанию зданий. Так, в 1185 г. после пожара был заново отстроен Успенский собор во Владимире. Так же поступали и во всех европейских странах. Как правило, в новую постройку включались уцелевшие элементы первоначального здания.

Во второй половине XV века в Италии были изданы указы о поддержании архитектурных памятников. Однако реставрации памятников архитектуры в современном понимании, т.е. возвращения им первоначального вида на основании научных изысканий, еще не существовало. Только с началом применения научного подхода к восстановлению из больших фрагментов (руин) памятников архитектуры археологами совместно с архитекторами и строителями были разработаны методы реставрации, позволявшие восстановить облик памятника архитектуры. Впервые такие методы были опробованы в 1810 — 1813 гг. при восстановлении храма Веспасиана на Римском форуме. При раскопках Помпеи этот метод получил самое широкое распространение.

Современное состояние строительной техники позволяет консервировать памятники архитектуры на века в основном без применения дополнительных закрепляющих элементов конструкции. Если же без использования укрепляющих элементов невозможно обеспечить сохранность памятника, то они должны быть спрятаны в стены. Мы не имеем права вносить изменения во внешний облик, но должны обеспечить такое усиление, которое требуется для сохранения здания.

Применяемые в настоящее время строительные материалы и изделия имеют совершенно иные прочностные показатели, габариты, форму и цвет, чем в предшествующие эпохи. Поэтому необходимо избегать произвольного и слишком энергичного вмешательства в судьбу памятника архитектуры.

В каменных сооружениях наибольшему разрушению подвергаются внешние плоскости кирпичных стен на высоту до 2м от поверхности земли. На этой высоте стены, как правило, имеют наибольшую влажность. Глубина разрушения кладки зависит от климатических условий, а также от качества и своевременности реставрационных работ.

Рассмотрим основные виды восстановительных реставрационных работ.

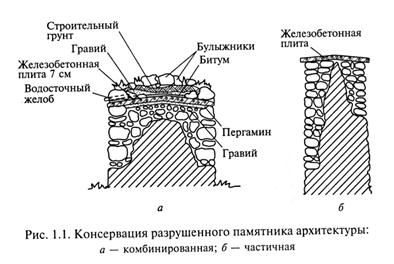

Консервация. Основной целью консервации является сохранение архитектурного здания или сооружения в дошедшем до нашего времени виде с позднейшими историческими напластованиями. Консервация сооружения оставляет неприкосновенной его подлинность и не грозит уничтожением каких-либо элементов, ценность которых пока еще не ясна, но может быть выявлена в будущем. Основные этапы консервации: расчистка, укрепление конструкций и материалов сооружения, укрытие его от разрушающих воздействий. Консервация может быть постоянной и временной. В последнем случае — это предварительная работа перед проведением радикальной реставрации.

В районах с суровыми климатическими условиями консервация стен сооружения, как правило, осложняется. Обычно требуется устройство защитных покрытий по периметру разрушенных стен (рис. 1.1).

Фрагментарная реставрация может быть охарактеризована как частичное расширение консервационного метода, ставящее своей целью более полное выявление скрытых особенностей его архитектуры, конструкций. Она может сводиться только к раскрытию одного фрагмента, например, к освобождению его от искажающих наслоений. К такого рода реставрации относится удаление поздних, не представляющих ценности обновлений, позволяющее восстановить целостную композицию здания или интерьера и выявить скрытые части архитектурно-художественного убранства. Реставрация использует материалы, близкие по свойствам к первоначальным, хотя для исправления мелких повреждений, соединения и укрепления материалов и конструкций широко применяют современные клеи, пропитки, крепежные элементы и т.п.

Целостная реставрация ставит своей целью максимально полное раскрытие древних особенностей сооружения. Работы в этом случае носят наиболее сложный характер, включая в себя элементы консервации, фрагментарной реставрации, а также и воссоздание утраченных частей.

Воссоздание своей целью ставит полное восстановление разрушенного сооружения. Оно допустимо при наличии архивных архитектурных проектных решений, а также решений с привлечением научно-обоснованных аналогий, близких по стилистическим признакам. Этот вид реставрации особенно широко стал использоваться в послевоенном Ленинграде, где в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) фашистской Германией целенаправленно были уничтожены уникальные памятники мирового значения.

Реконструкция — коренное переустройство, переделка, направленная на устранение морального и физического износа здания в целом или отдельных конструктивных элементов и систем. При реконструкции выполняют частичную или полную перепланировку помещений, повышают уровень инженерного благоустройства, в ряде случаев изменяют назначение здания. Составной частью реконструкции является модернизация — приведение в соответствие с современными требованиями эксплуатационных качеств и инженерного оборудования здания. Мероприятия по модернизации направлены на снижение морального износа здания.

Реставрационный ремонт — комплекс строительно-технологических мероприятий по устранению физического износа и восстановлению декоративно-художественного облика сооружения. В практике непрофессионального строительного производства возникли вульгарные названия «косметический ремонт», «евроремонт», что совершенно неприменимо в реставрационных работах. Снижение внимания к реставрационным ремонтам наносит памятникам архитектуры невосполнимый ущерб. При каждом ремонте, особенно если нет должного контроля, неизбежны элементы модернизации, реконструкции, а часто просто искажения по вкусу исполнителя. На практике разные виды реставрационно-восстановительных работ взаимосвязаны, и задача специалистов сводится к нахождению и обоснованию границ их допустимости.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Формирование методики реставрации объектов архитектурного наследия: исторический аспект

| Кимеева Татьяна Ивановна |

доцент, кафедра музейного дела, Кемеровский государственный институт культуры

650056, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17

Kimeeva Tat’yana Ivanovna

PhD in Cultural Studies

Post-graduate student, the department of Museology, Kemerovo State Institute of Culture

650056, Russia, Kemerovskaya oblast’, g. Kemerovo, ul. Voroshilova, 17

| tat-kimeeva@mail.ru |

| Юдин Максим Олегович аспирант, кафедра музейного дела, Кемеровский государственный институт культуры 650056, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17 Yudin Maksim Olegovich Post-graduate student, the department of Museology, Kemerovo State Institute of Culture 650056, Russia, Kemerovskaya oblast’, g. Kemerovo, ul. Voroshilova, 17

|  |

Просмотров статьи: 10496 c 5.5.2015

Дата направления статьи в редакцию:

Аннотация: Объектом исследования является реставрация архитектурного наследия с XIX века по настоящее время. В качестве предмета определяется формирование методов реставрации памятников архитектуры на протяжении выделенного периода, сведения о которых фрагментарно представлены в научных публикациях и нуждаются в систематизации. Применение историко-типологического метода в изучении истории развития реставрационных методов и принципов позволило при их систематизации выделить присущие каждому хронологическому периоду черты и обосновать тенденции последующего развития. В этом заключается новизна данной работы. Исследование осуществляется посредством методов, направленных на оперирование имеющимся научным знанием – анализа положений, выдвигаемых отечественными архитекторами-реставраторами со второй половины ХХ в. Теоретико-методологической основой явились принципы исторического познания, такие как объективность и историзм, предполагающие опору на применение принципа проверяемости, регулирующего применение уровня теоретических и эмпирических знаний. Основным результатом проведенного исследования является логично выстроенная на основе историко-хронологического признака с учетом положений, отраженных в научных публикациях, шкала реставрационных методов памятников архитектуры. При этом прослежена связь отдельных методов реставрации друг с другом. Сформулировано понятие реставрации объектов архитектурного наследия.

Ключевые слова: архитектурное наследие, методика реставрации, культурное наследие, консервация, памятник архитектуры, аналитический метод, эмпирический метод, синтетический метод, метод целостной реставрации, анастилоз

Abstract: The object of this research is the restoration of architectural heritage since the XIX century until the present day. The subject of this research is the development of restoration technique of architectural landmarks throughout the indicated timeframe, the records on which are described fragmentarily in scientific publications and require systematization. The application of historical-typological method in studying the evolution of restoration techniques and principles allowed determining the attributes inherent to each chronological period and substantiate the future development trends. This defines the scientific novelty of the article. The main conclusions consists in the logically structured scale of restoration techniques of the architectural landmarks, which is built on the basis of historical-chronological characteristic and considering the positions reflected in scientific publications. The authors also trace the correlation between the various restoration techniques, as well as formulate the concept of restoration of the objects of architectural heritage.

empirical method, analytical method, architectural monument, conservation, cultural heritage, restoration technique, architectural heritage, synthetic method, holistic restoration method, anastiloz

Объекты архитектуры, созданные в прошлом для конкретного использования, в определенный хронологический период перестают соответствовать своей первоначальной функции. В силу обладания информационным потенциалом, памятники архитектуры представляют ценность и, сохраняясь, составляют категорию наследия. Под наследием в данном случае можно понимать информационный потенциал, запечатленный в недвижимых архитектурных объектах, «необходимый человечеству для своего развития, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям» [5, с. 42] .

Уже в 1970-е годы относительно памятников архитектуры выдвигается тезис о сохранении наряду с самим объектом окружающей его пространственной среды. В своей публикации российский историк архитектуры Н. Ф. Гуляницкий доказывает преимущество такого комплексного подхода к сохранению объектов архитектурного наследия в городской среде, опираясь на тот факт, что позиций существующей классификации памятников архитектуры «рядовая застройка исторических городов в своей большей части не подлежит охране. Однако при сохранении города как единого памятника архитектуры рядовая застройка рассматривается как один из важнейших элементов организации пространственной городской структуры и как историческая среда города, необходимая для восприятия уникальных зданий, как «архитектурный фон». Н. Ф. Гуляницким предлагается для сохранения памятника использовать «метод градостроительного подход», который базируется на органическом включении архитектурного наследия в проекты реконструкции исторических частей городов [3] .

В теоретических обоснованиях средового подхода к музеефикации недвижимых объектов наследия российскими музеологами данное положение активно развивается. Акцентируется внимание на объединении усилий архитекторов, историков, археологов, краеведов, искусствоведов, этнографов и других специалистов для научного подхода к музеефикации городской среды, значимым объектом которого является архитектурное наследие [8, c. 139] . При этом, Е. Н. Мастеница отмечает, что в отношении музеефикации городской среды, в том числе недвижимых объектов наследия, представляют интерес такие понятия как консервация, реставрация, реконструкция и др. [7, c. 255] .

Приемы и методы сохранения объектов архитектуры формировались на протяжении длительного периода времени. История формирования методики реставрации в отечественной науке рассматривалась преимущественно архитекторами, многие из которых отмечают наличие истории реставрации на протяжении всего времени существования архитектуры [12, с. 70] . Данное утверждение представляется дискуссионным, если учитывать, что методика собственно реставрации, а не поновления объектов или приспособления к условиям определенного времени, складывается только в XIX веке. В начале XX века российским реставратором П. П. Покрышкиным был поставлен вопрос о научной, аргументированной реставрации древнерусских памятников архитектуры, определена методика реставрации, заложившая основы современных подходов, включающих раскрытие подлинных элементов, приемы реставрации и консервации. В проведенной им реставрации церкви Спаса на Берестове в Киеве, были раскрыты от поздней штукатурки древнейшие части объекта каменной архитектуры, относящиеся к концу XI – началу XII вв.

Однако в работах исследователей, посвященных методике реставрации, отмечается дискуссионность во взглядах специалистов на реставрацию памятников архитектуры. Достаточно четкое представление сложилось к 1970-м годам в России и за рубежом относительно сформированности основных принципов научной методики реставрации. Л. А. Давидом – известным русским архитектором-реставратором XX века они определены следующим образом:

– укрепление памятника, обеспечение его долговечности с максимально возможным сохранением подлинности является основной задачей реставрации;

– позднейшие наслоения, имеющие историческое, историко-архитектурное или эстетическое значение нуждаются в сохранении;

– реставрации подлежит лишь, то что доказано с предельной точностью;

– реставрация должна осуществлять на научной основе, опираясь на всестороннее исследование объекта архитектуры, результаты его фиксации в различные хронологические периоды, архивные и археологические данные, изучение истории здания наряду с аналогичными сооружениями породившей их эпохи;

– предложения по реставрации памятника должно должны решаться в условиях широкого обсуждения [4] .

Одним из значительных трудов, обобщающих теоретические и практические тенденции относительно реставрации объектов архитектуры, является работа Е. В. Михайловского. Формирование методики реставрации памятников архитектуры, по его мнению, должно рассматриваться в динамике, зависящей от творчества реставраторов каждого исторического периода, поиска ими новых и совершенствования старых приемов и подходов в данной области [9] . В работе отражены результаты исследования процессов формирования методов реставрации с XIX до середины ХХ века. Именно этот период Е. В. Михайловский считает временем сложения реставрационных методов памятников архитектуры в условиях пробуждения интереса к истории и культуре прошлого. Конечно, работы по восстановлению объектов архитектуры, преимущественно их художественного образа, проводились и в XVIII веке, но они были единичными. XIX век ознаменован тем, что участие в формировании отношения к архитектурным сооружениям как памятникам мемориального, исторического, археологического и художественного значения приняли археологи, внесшие весомый вклад в признание обществом научного значения древних зданий. Именно осознание реставраторами и архитекторами того, что ценность памятников архитектуры не ограничивается художественной и мемориальной ценнстью, а зависит и от их научной значимости, привело к тому, что предшествовать собственно реставрации должна методика исследования его как исторического, культурного и художественного объекта.

Шкала реставрационных методов, предложенных Е. В. Михайловским, опирается на хронологические периоды их формирования:

Метод подстановки был основным при работах над поновлением зданий до XIX века, когда представления об общественной ценности архитектурных сооружений еще не были сформированы. Пришедшее в ветхость древнее здание заменялось новым (подставным), сохраняющим свое художественное значение. При этом ему присваивались как функции предшествующего архитектурного сооружения, так и связанное со старым зданием мемориальное значение. Метод подстановки может быть трактован как свободное творчество, при котором обветшавшее здание подменяется новым, более аттрактивным и значительным.

Эмпирический метод сформировался по мере того, как развивались представления о значимости старинных зданий, их ценности, а метод подстановки исчезал из практики восстановления памятников. Эмпирический метод, по своей сути, являлся свободным ремонтом, но позволял поддержать древнее здание, не заменяя его на новое. Его применение характерно для первой половины XIX века.

Компилятивный метод – складывается в Европе в эпоху романтизма, когда делается акцент на художественного значение памятников архитектуры в целях усиления его мемориальности. Так как в данный период еще не оформились принципы научного исследования памятников, компилятивный метод основывался на творчестве, ограниченном стилизацией. Чем объяснялось создание совершенно произвольных композиций, в которых наблюдалось подражание стилям прошлых веков. Компиляция, по мнению Е. В. Михайловского, полностью уничтожала подлинные древние черты архитектурных памятников.

В России, по причине неприятия концепции стилистических реставраций Московским археологическим обществом, методы, связанные со стилизацией в восстановлении памятников архитектуры имели ограниченное распространение.

Аналитический метод/археологический – утверждается в отношении реставрации архитектуры к началу ХХ века. Он вырос непосредственно из эмпирического метода, но в соответствии с тенденциями своего времени опирался на научные принципы:

– реставрируемое здание рассматривается как исторический источник;

– реставрационно-консервационным работам предшествует научное изучение памятника;

– принцип наименьшего вмешательства при реставрации является ведущим;

– вновь вносимые в здание конструктивные элементы и декоративные детали при реставрации должны быть выделены в целях отличия от подлинных частей;

– стиль пристроек к зданию, которые необходимы для использования здания, соответствует стилю времени реставрации.

По мнению Е. В. Михайловского «содружество археологии с реставрационной теорией и практикой, проявившееся во второй половине XIX века, а особенно к концу его, оказало, таким образом, большое и очень благотворное влияние на развитие научных методов реставрации. Первые десятилетия XX века … можно считать началом нового периода в истории развития методов реставрации…. Последователи археологического метода стремились по возможности ничего не менять в реставрируемом здании и не касаться тех его частей, которые этого не требовали по мотивам укрепления технической устойчивости или прочности здания и где проведение исследования не было обязательным» [9] . Широкое применение и развитие аналитический метод реставрации получил после первой мировой войны.

Метод анастилоза , который близок к аналитическому/археологическому методу реставрации, сформировался в начале XX века в отношении спасения руинированных, то есть сильно разрушенных памятников архитектуры. Основным принципом метода анастилоза является укрепление уцелевших элементов строения в их сохранившемся состоянии, без каких-либо изменений их вида и расположения. То есть предусматриваются консервационные работы по укреплению кладки здания, установке и закреплению обрушенных и находящихся рядом с памятником архитектурных фрагментов. При этом реставратор не вносит ничего нового в здание. Обрушенные фрагменты здания классифицируются, определяются по их первоначальному местоположению. Подлинные фрагменты устанавливаются и закрепляются на своих местах без применения приема имитации, то есть в том виде, в каком они были найдены. Такой подход обеспечивает возможность размещения в первоначальных местах самых незначительных обнаруженных фрагментов отделки здания без всяких дополнений, что повышает интерес к подлинным объектам наследия.

Аналитический метод и метод анастилоза, как его разновидность, применялись в различных странах на самых уникальных памятниках национальной и мировой архитектуры. В России это была реставрация церкви Св. Василия в Овруче, в ходе которой А. В. Щусевым в качестве предреставрационного момента предложено обсуждение проекта реставрации посредством публикации составленных им основных реставрационных предположений и особенностей. Что очень важно с позиций применения научной методики реставрационных работ.

Синтетический метод представляет собой сочетание реставрационных работ с творчеством, ограниченным стилизацией. Синтетический, а не аналитический метод реставрации предпочтителен для объектов деревянной архитектуры. Так как синтетический метод предусматривает проведение максимально возможного объёма работ. Реставрация в данном случае ориентирована на целостное воссоздание первоначального облика памятника и опирается на методы аналогий и гипотез. Реставрационные работы включают раскрытие объекта, его укрепление, воссоздание утраченных элементов. Раскрытие, как первый этап реставрационных работ включает удаление поздних наслоений и стилистически диссонирующих элементов, после чего производятся работы по восстановлению утраченных фрагментов. Применение синтетического метода обосновано, если главной целью реставрации обозначено восстановление архитектурно-художественных особенности объекта [13, с. 72] .

Синтетический метод реставрации, предусматривающий целостное воссоздание памятника архитектуры в соответствии с тем, каким он был в период своего создания, с допущением воспроизведения в первоначальном виде его утраченных фрагментом считается методом целостной реставрации . В процессе целостных реставраций 1960–1970-х годов наслоения преимущественно удалялись, а для воссоздания аналогов утраченных фрагментов применялся метод сравнительных аналогий. Российский реставратор А. Б. Бодэ, характеризуя подходы, обосновывающие удаление или сохранение наслоений на архитектурных зданиях, опирается на мнение известного архитектора А. В. Ополовникова, который дифференцировал наслоения на два типа: искажающие первоначальный облик памятника и нейтрально сочетающиеся с первоначальным основным объемом. Если облик реставрируемого архитектурного объекта прочитывался с наслоениями полно и достоверно, раскрытие не предусматривалось. А. Б. Бодэ считает, что памятники деревянной архитектуры, для восстановления которых применялся метод целостной реставрации, и в настоящее время представляют собой «визитные карточки» русского деревянного зодчества [1, c. 18, 19] .

Метод фиксации не отмечен в шкале реставрационных методов Е. В. Михайловского. Однако, современными реставраторами-архитекторами данный метод выделяется как необходимый для предреставрационного исследования. Фиксация объекта первоначально осуществляется в результате визуального обследования, во время которого составляется первое представление о подлежащем реставрации объекте. На основе визуального наблюдения дается общая оценка существующему состоянию здания с указанием его художественных особенностей, поздних искажений в результате надстройки, ремонта и пр.

Большое значение придается обмерной фиксации как основной, поскольку в ней представлена информация о здании на профессиональном языке архитектора, что создает исчерпывающее представление о масштабах объекта архитектуры. Подготовленные на основе данной формы фиксации, обмерные чертежи применяются при разработке проекта реставрации [10] .

Также значим прием фотофиксации, в результате которого получают возможность составить более подробное представление о памятнике, его сохранности и разрушениях. В случае наличия более ранних результатов фотофиксации имеется возможность проведения сравнительного анализа, позволяющего констатировать изменение здания на протяжении времени. Обязательным требованием к фотофиксации должно служить максимально точное отображение общего вида объекта, и отдельных элементов ‑ фасада, кровли, развертки стен, окружения здания и пр.

Современные подходы к фиксации состояния объектов архитектуры, подлежащей реставрации, обоснованы в публикациях архитектора Д. В. Литвинова, предлагающего использование метода аэрофотосъемки с комплексным применением ее типов: видовой, панорамной и плановой [6, c. 115] .

Метод инъецирования каменной кладки предлагается современными архитекторами для консервации фундаментов исторических каменных зданий. Метод основан на нагнетании инъекционного состава в пустоты, швы и трещины кирпичной кладки. Вследствие чего происходит повышение общей несущей способности памятника архитектуры [11, с. 32] . Соответственно, состав для инъецирования должен отвечать современным требованиям к реставрационным материалам.

Методы полной раскладки и метод лифтинг-вывешивания связан с реставрацией объектов деревянной архитектуры в условиях современности. Сравнительный анализ данных методов, проведенный на примере реставрации церкви Преображения Господня на о. Кижи, приведен в публикации Е. В. Губанова, В. А. Коротких, С. В. Калошина. При методе «полной раскладки» деревянного сруба, который принято считать традиционным для начала XXI века объект полностью разбирается и вывозится, на его месте из новых материалов строится такое же здание. Метод же «лифтинг вывешивания», является новой для российской реставрации технологией, базирующейся на приемах норвежского лифтинга. Последний представляет собой «разжатие, подъем и опускание составляющих элементов для замены изношенных бревен». Преимущества метода «лифтинг-вывешивания» состоит в возможности проведения реставрации деревянного сооружения на месте без его полного разбора, чему предшествует специфический обмер заменяемых фрагментов [2, с. 340, 341] .

Таким образом, на протяжении почти двух столетий в истории реставрации реставрации памятников архитектуры был определен целый ряд методов, который в данной работе систематизированы на основе хронологического признака. Охарактеризованы принципы реставрации и подходы применительно к выделяемым методам. Фрагментарный подход, редко использующийся в отечественной практике реставрации деревянных памятников, обладает определёнными преимуществами, поскольку позволяет максимально полно раскрыть историю здания и вместе с тем сохранить его подлинные позднейшие части и детали.

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

Замечания:

Первый абзац:

«Объекты архитектуры, созданные в прошлом для конкретного использования (зачем это уточнение?), в определенный хронологический период (чем определенный? Зачем упомянута хронология?) перестают соответствовать своей первоначальной функции. В силу обладания информационным потенциалом (?), памятники архитектуры представляют ценность (необычная оценка значения архитектурных памятников) и, сохраняясь, составляют категорию наследия (что значит сохраняясь, составляют?). Под наследием в данном случае (о каком именно случае речь?) можно понимать информационный потенциал (все страннее и страннее), запечатленный в недвижимых (!) архитектурных объектах, «необходимый человечеству для своего (?) развития, а также (?) сохраняемый для передачи будущим поколениям» [5, с. 42]. »

Тяжелый, непрозрачный текст, заставляющий «спотыкаться» о каждую фразу.

«Л. А. Давидом – известным русским архитектором-реставратором XX века они определены следующим образом:

– укрепление памятника, обеспечение его долговечности с максимально возможным сохранением подлинности является основной задачей реставрации;

.

– предложения по реставрации памятника должно должны решаться в условиях широкого обсуждения [4].»

Что означает это «предложения должно должны решаться» (в обоих вариантах написания), не слишком понятно, но в такой связи интереснее другое: это — некое отсылание (без указание страницы) к тексту Л.А. Давида; почему не привести прямую цитату?

«Формирование методики реставрации памятников архитектуры, по его мнению, должно рассматриваться в динамике, зависящей от творчества реставраторов каждого исторического периода, поиска ими новых и совершенствования старых приемов и подходов в данной области [9]. »

Почему «формирование методики» «должно рассматриваться в динамике», столь же неясно, сколь и то, как подобная «динамика» связана с «творчеством реставраторов».

И далее — столь же тяжеловесно: «Именно этот период Е. В. Михайловский считает временем сложения реставрационных методов памятников архитектуры (что это значит?) в условиях пробуждения интереса к истории и культуре прошлого. »

И т. д.

Текст требует тщательной редакции.

Приведем заключительный абзац:

«Таким образом, на протяжении почти двух столетий в истории реставрации реставрации памятников архитектуры был определен целый ряд методов, который в данной работе систематизированы на основе хронологического признака. Охарактеризованы принципы реставрации и подходы применительно к выделяемым методам. Фрагментарный подход, редко использующийся в отечественной практике реставрации деревянных памятников, обладает определёнными преимуществами, поскольку позволяет максимально полно раскрыть историю здания и вместе с тем сохранить его подлинные позднейшие части и детали. »

Видимо, достаточно объективный охват общей схемы исследования.

Вместе с тем он, очевидно, более уместен во введении, позволив читателю заранее сориентироваться в структуре и задачах исследования.

Заключение: работа в целом отвечает требованиям, предъявляемым к научному изложению, и рекомендована к публикации с учетом ранее высказанных замечаний.

Дополнительно рекомендуется общее сокращение объема текста.

Просто выделите и скопируйте ссылку на эту статью в буфер обмена. Вы можете также попробовать найти похожие статьи

Источник