- Решение задач с помощью графа

- Алгоритмы на графах — Часть 0: Базовые понятия

- Представление графов

- Применение

- Заключение

- В следующей части

- Библиография

- Использование графов при решении задач

- Графы. Применение графов к решению задач

- 1. Методические рекомендации к теме “Графы”.

- 2. Теоретический материал к теме “Графы”.

- 3. Задачи к теме “Графы”

Решение задач с помощью графа

Теория графов применяется при решении задач из многих предметных областей: математика, биология, информатика

1736 год, г.Кёнигсберг. Через город протекает река Прегеля. В городе — семь мостов, расположенных так, как показано на рисунке выше. С давних времен жители Кенигсберга бились над загадкой: можно ли пройти по всем мостам, пройдя по каждому только один раз? Эту задачу решали и теоретически, на бумаге, и на практике, на прогулках — проходя по этим самым мостам. Никому не удавалось доказать, что это неосуществимо, но и совершить такую «загадочную» прогулку по мостам никто не мог.

Разрешить проблему удалось знаменитому математику Леонарду Эйлеру. Причем, он решил не только эту конкретную задачу, но придумал общий метод решения подобных задач. При решении задачи о Кенигсбергских мостах Эйлер поступил следующим образом: он «сжал» сушу в точки, а мосты «вытянул» в линии. Такую фигуру, состоящую из точек и линий, связывающих эти точки, называют ГРАФОМ.

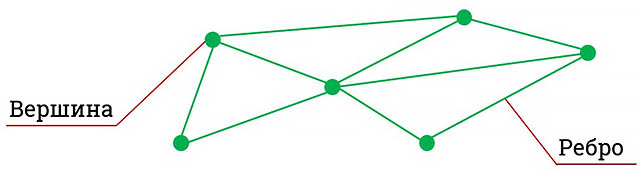

Граф – это совокупность непустого множества вершин и связей между вершинами. Кружки называются вершинами графа, линии со стрелками – дугами, без стрелок – ребрами.

Виды графов:

1. Ориентированный граф (кратко орграф) — рёбрам которого присвоено направление.

2. Неориентированный граф — это граф, в котором нет направления линий.

3. Взвешенный граф – дуги или ребра имеют вес (дополнительная информация).

Решение задач с помощью графов:

Задача 1.

Решение: Обозначим ученых вершинами графа и проведем от каждой вершины линии к четырем другим вершинам. Получаем 10 линий, которые и будут считаться рукопожатиями.

Задача 2.

На пришкольном участке растут 8 деревьев: яблоня, тополь, береза, рябина, дуб, клен, лиственница и сосна. Рябина выше лиственницы, яблоня выше клена, дуб ниже березы, но выше сосны, сосна выше рябины, береза ниже тополя, а лиственница выше яблони. Расположите деревья от самого низкого к самому высокому.

Вершины графа — это деревья, обозначенный первой буквой названия дерева. В данной задача два отношения: “быть ниже” и “быть выше”. Рассмотрим отношение “быть ниже” и проведем стрелки от более низкого дерева к более высокому. Если в задаче сказано, что рябина выше лиственницы, то стрелку ставим от лиственницы к рябине и т.д. Получаем граф, на котором видно, что самое низкое дерево – клен, затем идут яблоня, лиственница, рябина, сосна, дуб, береза и тополь.

Задача 3.

У Наташи есть 2 конверта: обычный и авиа, и 3 марки: прямоугольная, квадратная и треугольная. Сколькими способами Наташа может выбрать конверт и марку, чтобы отправить письмо?

Ниже представлен разбор задач.

Источник

Алгоритмы на графах — Часть 0: Базовые понятия

Как оказалось тема алгоритмов интересна Хабра-сообществу. Поэтому я как и обещал, начну серию обзоров «классических» алгоритмов на графах.

Так как публика на Хабре разная, а тема интересна многим, я должен начать с нулевой части. В этой части я расскажу что такое граф, как он представлен в компьютере и зачем он используется. Заранее прошу прощения у тех кто это все уже прекрасно знает, но для того чтобы объяснять алгоритмы на графах, нужно сначала объяснить что такое граф. Без этого никак.

В математике, Граф — это абстрактное представление множества объектов и связей между ними. Графом называют пару (V, E) где V это множество вершин, а E множество пар, каждая из которых представляет собой связь (эти пары называют рёбрами).

Граф может быть ориентированным или неориентированным. В ориентированном графе, связи являются направленными (то есть пары в E являются упорядоченными, например пары (a, b) и (b, a) это две разные связи). В свою очередь в неориентированном графе, связи ненаправленные, и поэтому если существует связь (a, b) то значит что существует связь (b, a).

Неориентированный граф: Соседство (в жизни). Если (1) сосед (3), то (3) сосед (1). См рис. 1.а

Ориентированный граф: Ссылки. Сайт (1) может ссылаться на сайт (3), но совсем не обязательно (хотя возможно) что сайт (3) ссылается сайт (1). См рис. 1.б

Степень вершины может быть входящая и исходящая (для неориентированных графов входящая степень равна исходящей).

Входящая степень вершины v это количество ребер вида (i, v), то есть количество ребер которые «входят» в v.

Исходящая степень вершины v это количество ребер вида (v , i), то есть количество ребер которые «выходят» из v.

Это не совсем формальное определение (более формально определение через инцидентность), но оно вполне отражает суть

Путь в графе это конечная последовательность вершин, в которой каждые две вершины идущие подряд соединены ребром. Путь может быть ориентированным или неориентированным в зависимости от графа. На рис 1.а, путем является например последовательность [(1), (4), (5)] на рис 1.б, [(1), (3), (4), (5)].

У графов есть ещё много разных свойств (например они могут быть связными, двудольными, полными), но я не буду описывать все эти свойства сейчас, а в следующих частях когда эти понятия понадобятся нам.

Представление графов

Существует два способа представления графа, в виде списков смежности и в виде матрицы смежности. Оба способа подходят для представления ориентированных и неориентированных графов.

Матрица смежности

Этот способ является удобным для представления плотных графов, в которых количество рёбер (|E|) примерно равно количеству вершин в квадрате (|V| 2 ).

В данном представлении мы заполняем матрицу размером |V| x |V| следущим образом:

A[i][j] = 1 (Если существует ребро из i в j)

A[i][j] = 0 (Иначе)

Данный способ подходит для ориентированных и неориентированных графов. Для неориентированных графов матрица A является симметричной (то есть A[i][j] == A[j][i], т.к. если существует ребро между i и j, то оно является и ребром из i в j, и ребром из j в i). Благодаря этому свойству можно сократить почти в два раза использование памяти, храня элементы только в верхней части матрицы, над главной диагональю)

Понятно что с помощью данного способа представления, можно быстро проверить есть ли ребро между вершинами v и u, просто посмотрев в ячейку A[v][u].

С другой стороны этот способ очень громоздкий, так как требует O (|V| 2 ) памяти для хранения матрицы.

На рис. 2 приведены представления графов из рис. 1 с помощью матриц смежности.

Списки смежности

Данный способ представления больше подходит для разреженных графов, то есть графов у которых количество рёбер гораздо меньше чем количество вершин в квадрате (|E| 2 ).

В данном представлении используется массив Adj содержащий |V| списков. В каждом списке Adj[v] содержатся все вершины u, так что между v и u есть ребро. Память требуемая для представления равна O (|E| + |V|) что является лучшим показателем чем матрица смежности для разреженных графов.

Главный недостаток этого способа представления в том, что нет быстрого способа проверить существует ли ребро (u, v).

На рис. 3 приведены представления графов из рис. 1 с помощью списков смежности.

Применение

Те кто дочитал до этого места, наверное задали себе вопрос, а где же собственно я смогу применить графы. Как я и обещал я буду стараться приводить примеры. Самый первый пример который приходит в голову это социальная сеть. Вершинами графа являются люди, а ребрами отношения (дружба). Граф может быть неориентированным, то есть я могу дружить только с теми кто дружит со мной. Либо ориентированным (как например в ЖЖ), где можно добавить человека в друзья, без того чтобы он добавлял вас. Если же он да добавит вас вы будете «взаимными друзьями». То есть будет существовать два ребра: (Он, Вы) и (Вы, Он)

Ещё одно из применений графа, которое я уже упоминал это ссылки с сайта на сайт. Представим Вы хотите сделать поисковую систему и хотите учесть на какие сайты есть больше ссылок (например сайт A), при этом учитывать сколько сайтов ссылается на сайт B, который ссылается на сайт A. У вас будет матрица смежности этих ссылок. Вы захотите ввести какую то систему подсчёта рейтинга, которая делает какие то подсчёты на этой матрице, ну, а дальше… это Google (точнее PageRank) =)

Заключение

Это небольшая часть теории которая понадобится нам чтобы для следующих частей. Надеюсь вам было понятно, а главное понравилось и заинтересовало читать дальнейшие части! Оставляйте свои отзывы и пожелания в комментариях.

В следующей части

BFS — Алгоритм поиска в ширину

Библиография

Кормен, Лайзерсон, Риверст, Штайн — Алгоритмы. Построение и анализ. Издательство Вильямс, 2007.

Словарь терминов теории графов

Граф — статья в английской Википедии

Статья это кросс-пост из моего блога — «Programing as is — записки программиста»

Источник

Использование графов при решении задач

В математике существует целый раздел — теория графов, который изучает графы, их свойства и применение. Матюша пока изучил основные понятия и некоторые способы решения задач с помощью графов. И с радостью делится с вами полученными знаниями. Видеосюжет построен следующим образом: теория, а затем практические задания. Для их выполнения ребятам необходимо взять листок бумаги, ручку или карандаш, а ещё может пригодиться линейка.

Граф — это множество точек, которые могут соединяться линиями.

Линии указывают на связь между двумя точками.

Точки называются вершинами графа.

А линии, которые связывают вершины, называются рёбрами графа.

Знакомство с тремя видами графов будет происходить на примерах задач.

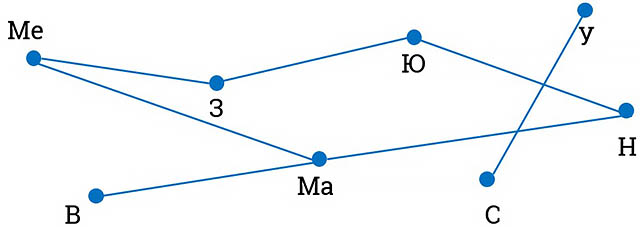

Неориентированный граф, в котором вершины соединены рёбрами без указания направлений.

Задача: между восемью планетами солнечной системы установлено космическое сообщение. Рейсовые ракеты летают по следующим маршрутам: Земля — Юпитер; Земля — Меркурий; Меркурий — Марс; Марс — Венера; Уран — Сатурн; Юпитер — Нептун; Нептун — Марс.

Можно ли долететь на рейсовых ракетах с Земли до Урана?

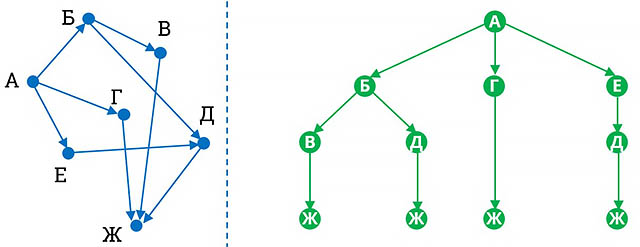

Ориентированный граф, в котором вершины соединены рёбрами с указанием направлений.

Задача: На рисунке изображена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.

Сколько существует различных путей из города, А в город Ж?

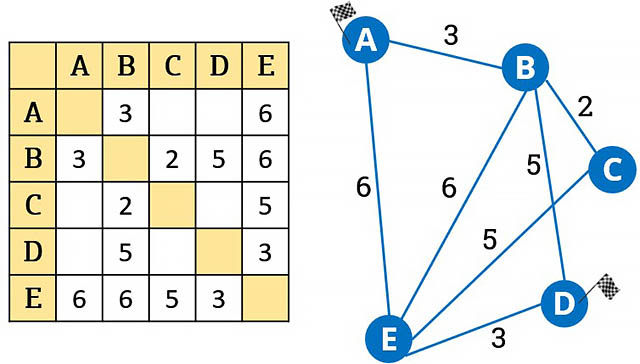

Взвешенный граф, в котором вершины соединены рёбрами, которые имеют вес.

Задача: между населёнными пунктами А, B, C, D, E построены дороги. Протяжённость дорог (в километрах) приведена в таблице.

Нужно определить длину кратчайшего пути между пунктами, А и D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

Рассмотренные теоретические знания и решённые задачи помогут ребятам справится с задачами, которые предложены для самостоятельного выполнения. Задачи будут даны на все виды графов, рассмотренные в первой части видеосюжета.

Матюша уверен, что ребята справятся с решением без проблем.

Источник

Графы. Применение графов к решению задач

1. Методические рекомендации к теме “Графы”.

Понятие графа целесообразно вводить после того, как разобрано несколько задач, подобных задаче 1, решающее соображение в которых – графическое представление. Важно, чтобы ученики сразу осознали, что один и тот же граф может быть нарисован разными способами. Строгое определение графа, на мой взгляд, давать не нужно, т.к. оно слишком громоздко и это только затруднит обсуждение. На первых порах хватит и интуитивного понятия. При обсуждении понятия изоморфизма можно решить несколько упражнений на определение изоморфных и неизоморфных графов. Одно из центральных мест темы – теорема о четности числа нечетных вершин. Важно, чтобы ученики до конца разобрались в ее доказательстве и научились применять к решению задач. При разборе нескольких задач рекомендую не ссылаться на теорему, а фактически повторять ее доказательство. Чрезвычайно важно также понятие связности графа. Содержательным соображением здесь является рассмотрение компоненты связности, на это необходимо обратить особое внимание. Эйлеровы графы – тема почти игровая.

Первая и главная цель, которую нужно преследовать при изучении графов, –научить школьников видеть граф в условии задачи и грамотно переводить условие на язык теории графов. Не стоят рассказывать обе всем на нескольких занятиях подряд. Лучше разнести занятия по времени на 2–3 учебных года. (Прилагается разработка занятия “Понятие графа. Применение графов к решению задач” в 6 классе).

2. Теоретический материал к теме “Графы”.

Графы – замечательные математические объекты, с их помощью можно решать очень много различных, внешне не похожих друг на друга задач. В математике существует целый раздел – теория графов, который изучает графы, их свойства и применение. Мы же обсудим только самые основные понятия, свойства графов и некоторые способы решения задач.

Рассмотрим две задачи.

Задача 1. Между девятью планетами солнечной системы установлено космическое сообщение. Рейсовые ракеты летают по следующим маршрутам: Земля – Меркурий; Плутон – Венера; Земля – Плутон; Плутон – Меркурий; Меркурий – Вене; Уран – Нептун; Нептун – Сатурн; Сатурн – Юпитер; Юпитер – Марс и Марс – Уран. Можно ли долететь на рейсовых ракетах с Земли до Марса ?

Решение: Нарисуем схему условия: планеты изобразим точками, а маршруты ракет – линиями.

Теперь сразу видно, что долететь с Земли до Марса нельзя.

Задача 2. Доска имеет форму двойного креста, который получается, если из квадрата 4×4 убрать угловые клетки.

Можно ли обойти ее ходом шахматного коня и вернуться на исходную клетку, побывав на всех клетках ровно по одному разу ?

Решение: Занумеруем последовательно клетки доски:

А теперь с помощью рисунка покажем, что такой обход таблицы, как указано в условии, возможен:

Мы рассмотрели две непохожие задачи. Однако решения этих двух задач объединяет общая идея – графическое представление решения. При этом и картинки, нарисованные для каждой задачи, оказались похожими: каждая картинка – это несколько точек, некоторые из которых соединены линиями.

Такие картинки и называются графами. Точки при этом называются вершинами, а линии – ребрами графа. Заметим, что не каждая картинка такого вида будет называться графом. Например. если вас попросят нарисовать в тетради пятиугольник, то такой рисунок графом не будет. Будем называть что рисунок такого вида, как в предыдущих задачах, графом, если есть какая-то конкретная задача для которой такой рисунок построен.

Другое замечание касается вида графа. Попробуйте проверить, что граф для одной и той же задачи можно нарисовать разными способами; и наоборот для разных задач можно нарисовать одинаковые по виду графы. Здесь важно лишь то, какие вершины соединены друг с другом, а какие – нет. Например, граф для задачи 1 можно нарисовать по-другому:

Такие одинаковые, но по-разному нарисованные графы, называются изоморфными.

Степени вершин и подсчет числа ребер графа

Запишем еще одно определение: Степенью вершины графа называется количество выходящих из нее ребер. В связи с этим, вершина, имеющая четную степень, называется четной вершиной, соответственно, вершина, имеющая нечетную степень, называется нечетной вершиной.

С понятием степени вершины связана одна из основных теорем теории графов –теорема о честности числа нечетных вершин. Докажем ее мы немного позднее, а сначала для иллюстрации рассмотрим задачу.

Задача 3. В городе Маленьком 15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так, чтобы каждый телефон был соединен ровно с пятью другими ?

Решение: Допустим, что такое соединение телефонов возможно. Тогда представим себе граф, в котором вершины обозначают телефоны, а ребра – провода, их соединяющие. Подсчитаем, сколько всего получится проводов. К каждому телефону подключено ровно 5 проводов, т.е. степень каждой вершины нашего графа – 5. Чтобы найти число проводов, надо просуммировать степени всех вершин графа и полученный результат разделить на 2 (т.к. каждый провод имеет два конца, то при суммировании степеней каждый провод будет взят 2 раза). Но тогда количество проводов получится разным

Ответ. Соединить телефоны таким образом невозможно.

Теорема: Любой граф содержит четное число нечетных вершин.

Доказательство: Количество ребер графа равно половине суммы степеней его вершин. Так как количество ребер должно быть целым числом, то сумма степеней вершин должна быть четной. А это возможно только в том случае, если граф содержит четное число нечетных вершин.

Есть еще одно важное понятие, относящееся к графам – понятие связности.

Граф называется связным, если из любые две его вершины можно соединить путем, т.е. непрерывной последовательностью ребер. Существует целый ряд задач, решение которых основано на понятии связности графа.

Задача 4. В стране Семерка 15 городов, каждый из городов соединен дорогами не менее, чем с семью другими. Докажите, что из каждого города модно добраться в любой другой.

Доказательство: Рассмотрим два произвольных А и В города и допустим, что между ними нет пути. Каждый из них соединен дорогами не менее, чем с семью другими, причем нет такого города, который был бы соединен с обоими рассматриваемыми городами (в противном случае существовал бы путь из A в B). Нарисуем часть графа, соответствующую этим городам:

Теперь явно видно, что мы получили не менее различных 16 городов, что противоречит условию задачи. Значит утверждение доказано от противного.

Если принять во внимание предыдущее определение, то утверждение задачи можно переформулировать и по-другому: “Доказать, что граф дорог страны Семерка связен.”

Теперь вы знаете, как выглядит связный граф. Несвязный граф имеет вид нескольких “кусков”, каждый из которых – либо отдельная вершина без ребер, либо связный граф. Пример несвязного графа вы видите на рисунке:

Каждый такой отдельный кусок называется компонентой связности графа. Каждая компонента связности представляет собой связный граф и для нее выполняются все утверждения, которые мы доказали для связных графов. Рассмотрим пример задачи, в которой используется компонента связности:

Задача 5. В Тридевятом царстве только один вид транспорта – ковер-самолет. Из столицы выходит 21 ковролиния, из города Дальний – одна, а из всех остальных городов, – по 20. Докажите, что из столицы можно долететь в город Дальний.

Доказательство: Понятно, что если нарисовать граф ковролиний Царства, то он может быть несвязным. Рассмотрим компоненту связности, которая включает в себя столицу Царства. Из столицы выходит 21 ковролиния, а из любых других городов, кроме города Дальний – по 20, поэтому, чтобы выполнялся закон о четном числе нечетных вершин необходимо, чтобы и город Дальний входил в эту же самую компоненту связности. А так как компонента связности – связный граф, то из столицы существует путь по ковролиниям до города Дальний, что и требовалось доказать.

Вы наверняка сталкивались с задачами, в которых требуется нарисовать какую-либо фигуру не отрывая карандаш от бумаги и проводя каждую линию только один раз. Оказывается, что такая задача не всегда разрешима, т.е. существуют фигуры, которые указанным способом нарисовать нельзя. Вопрос разрешимости таких задач также входит в теорию графов. Впервые его исследовал в 1736 году великий немецкий математик Леонард Эйлер, решая задачу о Кенигсбергских мостах. Поэтому графы, которые можно нарисовать указанным способом, называются Эйлеровыми графами.

Задача 6. Можно ли нарисовать изображенный на рисунке граф не отрывая карандаш от бумаги и проводя каждое ребро ровно один раз ?

Решение. Если мы будем рисовать граф так, как сказано в условии, то в каждую вершину, кроме начальной и конечной, мы войдем столько же раз, сколько выйдем из нее. То есть все вершины графа, кроме двух должны быть четными. В нашем же графе имеется три нечетные вершины, поэтому его нельзя нарисовать указанным в условии способом.

Сейчас мы доказали теорему об Эйлеровых графах:

Теорема: Эйлеров граф должен иметь не более двух нечетных вершин.

И в заключение – задача о Кенигсбергских мостах.

Задача 7. На рисунке изображена схема мостов города Кенигсберга.

Можно ли совершить прогулку так, чтобы пройти по каждому мосту ровно 1 раз?

3. Задачи к теме “Графы”

Понятие графа.

1. На квадратной доске 3×3 расставлены 4 коня так, как показано на рис.1. Можно ли сделав несколько ходов конями, переставить их в положение, показанное на рис.2?

|

Рис. 1

Решение. Занумеруем клетки доски, как показано на рисунке:

Каждой клетке поставим в соответствие точку на плоскости и, если из одной клетки можно попасть в другую ходом шахматного коня, то соответствующие точки соединим линией. Исходная и требуемая расстановки коней показаны на рисунках:

|  |

При любой последовательности ходов конями порядок их следования, очевидно, измениться не может. Поэтому переставить коней требуемым образом невозможно.

2. В стране Цифра есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник обнаружил, что два города соединены авиалинией в том и только в том случае, если двузначное число, образованное названиями городов, делится на 3. Можно ли долететь по воздуху из города 1 в город 9 ?

Решение. Поставив в соответствие каждому городу точку и соединив точки линией, если сумма цифр делится на 3, получим граф, в котором цифры 3, 5, 9 связаны между собой, но не связаны с остальными. Значит долететь из города 1 в город 9 нельзя.

Степени вершин и подсчет числа ребер.

3. В государстве 100 городов к из каждого города выходит 4 дороги. Сколько всего дорог в государстве.

Решение. Подсчитаем общее количество выходящих городов дорог – 100 . 4 = 400. Однако при таком подсчете каждая дорога посчитана 2 раза – она выходит из одного города и входит в другой. Значит всего дорог в два раза меньше, т.е. 200.

4. В классе 30 человек. Может ли быть так, что 9 человек имеют по 3 друга, 11 – по 4 друга, а 10 – по 5 друзей ?

Ответ. Нет (теорема о четности числа нечетных вершин).

5. У короля 19 вассалов. Может ли оказаться так, что у каждого вассала 1, 5 или 9 соседей ?

Ответ. Нет, не может.

6. Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит ровно 3 дороги, быть ровно 100 дорог?

Решение. Подсчитаем число городов. Число дорог равно числу городов х, умноженному на 3 (число выходящих из каждого города дорог) и разделенному на 2 (см. задачу 3). Тогда 100 = Зх/2 => Зх=200, чего не может быть при натуральном х. Значит 100 дорог в таком государстве быть не может.

7. Докажите, что число людей, живших когда-либо на Земле и сделавших нечетное число рукопожатий, четно.

Доказательство непосредственно следует из теоремы о четности числа нечетных вершин графа.

Связность.

8. В стране из каждого города выходит 100 дорог и из каждого города можно добраться до любого другого. Одну дорогу закрыли на ремонт. Докажите, что и теперь из любого города можно добраться до любого другого.

Доказательство. Рассмотрим компоненту связности, в которую входит один из городов, дорогу между которыми закрыли. По теореме о четности числа нечетных вершин в нее входит и второй город. А значит по-прежнему можно найти маршрут и добраться из одного из этих городов в другой.

Графы Эйлера.

9. Имеется группа островов, соединенных мостами так, что от каждого острова можно добраться до любого другого. Турист обошел все острова, пройдя по каждому мосту розно 1 раз. На острове Троекратном он побывал трижды. Сколько мостов ведет с Троекратного, если турист

а) не с него начал и не на нем закончил?

б) с него начал, но не на нем закончил?

в) с него начал и на нем закончил?

10. На рисунке изображен парк, разделенный на несколько частей заборами. Можно ли прогуляться по парку и его окрестностям так, чтобы перелезть через каждый забор розно 1 раз?

Источник