- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОНЛАЙН

- Решение задач по праву. Как решить задачу по юриспруденции?

- Итак, условия задачи:

- Решение ситуации

- Вывод:

- Специфика и алгоритм решения юридических задач

- Специфика задач в юридической науке

- Чек-лист по решению правовых задач независимо от области наук и специализации

- Как оформить решение правовой задачи?

- Методика решения любых задач по гражданскому праву

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОНЛАЙН

Решение задач по праву. Как решить задачу по юриспруденции?

Обучаясь в высшем учебном заведении, каждому студенту приходится решать задачи по праву. На не юридических специальностях обычно все ограничивается решением задач по правоведению или на отраслях права, относящегося к специальности студента, например, медицинское право, право социального обеспечения, трудовое право и т.д.

Так как же решить задачу по праву? Все очень просто. Не зависимо от отрасли права, Вам необходимо определиться в каком нормативно-правовом акте содержится норма, на основании которой будет решена юридическая задача. Решая задачу Вы обязательно знаете, по какой дисциплине Вы ее делаете, поэтому для начала берем учебник по данной юридической дисциплине и с помощью содержания начинаем искать к какому разделу относится предложенная в задаче ситуация. После того, как мы нашли подходящий раздел, внимательно читаем его и пытаемся найти если не ответ на вопрос задачи, то хотя бы статью и название закона, в котором рассматривается данная ситуация. При этом следует учесть, что не всегда ситуация в задаче решается лишь только с помощью рассмотрения одной статьи, как правило для решения нужно привести 2-3 нормы и не всегда одного нормативно-правового акта.Решение задач по уголовному праву.

После того, когда Вы нашли норму регулирующие правоотношения, рассматриваемые в задаче, то с помощью логики необходимо подобрать именно те положения закона (например, использую онлайн-версию КонсультантПлюс), которые прямо выводят нас на решение ситуации в задаче. При этом не должно остаться никаких недопонятых моментов. Ответ в любом случае должен быть конкретным и полностью решать ситуацию в задаче. Ни в коем случае не нужно указывать в решении своих догадок, так как единственное и верное решение может содержаться только в норме закона и нигде больше!

Для наглядности рассмотрим решение достаточно сложной задачи по уголовному праву. Решение данной юридической задачи позволит Вам сориентироваться в алгоритме построения и логике изложения аргументов при решении Вашей задачи по юриспруденции.

Итак, условия задачи:

Рыбкин, не имеющий детей, знал, что он единственный наследник своей жены, больной шизофренией, желая ускорить получение наследства, Рыбкин в течение 10 дней вел с женой разговоры о самоубийстве, уговаривал ее покончить с собой, после этих разговоров Рыбкина повесилась, дайте уголовно-правовую оценку действиям Рыбкина.

Решение ситуации

Преступление, совершенное Рыбкиным, очень схоже с преступлением, квалифицируемым по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», но В.М. Лебедев считает, что склонение к самоубийству в результате психического принуждения, следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ «Убийство», с чем следует согласится, так как с объективной стороны в совершенном Рыбкиным преступлении отсутствуют угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства. При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» ничего не сказано о таком виде убийства.

Объектом совершенного Рыбкиным преступления является жизнь человека – его жены.

Объективной стороной преступления выступает действие – ежедневные разговоры в течение 10 дней с женой о самоубийстве, в результате потерпевшая совершила самоубийство.

С субъективной стороны действия Рыбкина характеризуются прямым умыслом, так как он вел с женой разговоры о самоубийстве с целью ее самоубийства и быстрого получения наследства.

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо старше 14 лет – Рыбкин.

При этом совершенное преступление следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.

Вывод:

Действия Рыбкина следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Источник

Специфика и алгоритм решения юридических задач

Подготовка юристов предполагает не только тотальное изучение теоретических аспектов, но и погружение в реальность. Для этого сначала студенты изучают «устные дисциплины» и нюансы в рамках правовой науки, а затем тренируются в применении действующих правил. Чтобы юрист мог сразу же по окончании ВУЗа приступить к профессиональной деятельности и помогать людям решать проблемы законным способом. Ему необходимо уметь пользоваться полученными знаниями. К сожалению, практика в процессе обучения в Вузе или СУЗе занимает лишь 10-15% от всего учебного процесса. Она непродолжительна, поэтому учащиеся не запоминают и не всегда усваивают новые навыки. Для этого в теоретическую подготовку включили решение правовых задач.

Подготовка юристов предполагает не только тотальное изучение теоретических аспектов, но и погружение в реальность. Для этого сначала студенты изучают «устные дисциплины» и нюансы в рамках правовой науки, а затем тренируются в применении действующих правил. Чтобы юрист мог сразу же по окончании ВУЗа приступить к профессиональной деятельности и помогать людям решать проблемы законным способом. Ему необходимо уметь пользоваться полученными знаниями. К сожалению, практика в процессе обучения в Вузе или СУЗе занимает лишь 10-15% от всего учебного процесса. Она непродолжительна, поэтому учащиеся не запоминают и не всегда усваивают новые навыки. Для этого в теоретическую подготовку включили решение правовых задач.

Специфика задач в юридической науке

По каждому предмету в школе, колледже или ВУЗе слушатели изучают теоретический материал – то есть всевозможные правила, приемы, методики, описания, определения и пр. Помимо этого, предусмотрено привитие и конкретных практических навыков, которое производится с помощью решения задач или выполнения специальных заданий: написание эссе, решение примеров, написание реферата и пр. В юридической среде для того, чтобы студент научился грамотно управлять полученным багажом знаний и пользоваться им, придумали специальные «правовые задачи».

Они представляют собой небольшое описание ситуации, которая содержит определенные обстоятельства, фигуры, правонарушение, профессиональные термины и пр. Для ее решения студенту необходимо грамотно определить, к какой отрасли права относится ситуация, какие законодательные акты ее регламентируют, оценить аргументы, факты, деяния и дать им правовую оценку, ответив на ключевой вопрос.

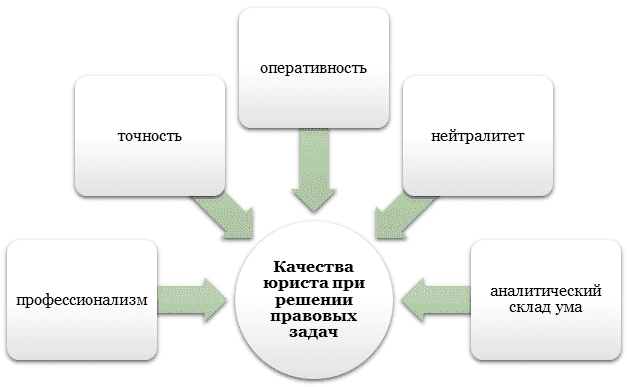

Для решения правовых задач новоиспеченный юрист должен обладать такими качествами как:

- профессионализм. Данный аспект предполагает, что выпускник в достаточной степени владеет всеми терминами, законодательными актами, хорошо ориентируется в информационном поле в рамках выбранного направления деятельности, знает о последних новшествах и переменах;

- точность. Юриспруденция, как математика, приемлет точность и внимательность. В частности, здесь действуют определенные виды наказаний, сроки их действия или размеры штрафов, порядок обжалования (как, когда и куда) и пр.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

- оперативность. Квалифицированный эксперт должен постоянно совершенствоваться и пополнять свои знания, следить за новшествами и научными свершениями, учитывать их. Образовательные стандарты корректируются раз в пять лет, но изменения в законодательном поле происходят чаще и регулярнее. Поэтому качество юридического образования и опыт будущего специалиста зависит от его мобильности и оперативности.

- нейтралитет. Представитель правовой отрасли должен действовать строго в рамках закона, без симпатии к отдельным объектам или лицам. Решение должно быть обоснованным, объективным и правильным, ведь от него может зависеть дальнейшая судьба индивида.

- Аналитический склад ума, многозадачность. Юристу предстоит тщательно изучать ситуацию, анализировать ее определять ключевые роли, моменты, факты, оценивать их с учетом правовых норм и выдвигать потенциальные решения.

Решение юридических задач при обучении в СУЗе или ВУЗе призвано научить студента быстро ориентироваться в информации, ситуации и обстоятельствах, выделять ключевые правовые категории и нормы, оценивать каждый шаг с правовой точки зрения (допустимость, выгода, альтернатива), содействовать в решении важных вопросов (личного, трудового, финансового и иного плана). Также миссия такого задания состоит в обучении новоиспеченного специалиста грамотно и объективно, аргументированно подчеркивать собственную позицию.

Чек-лист по решению правовых задач независимо от области наук и специализации

Все юристы – это специалисты, которые пользуются информацией из разных источников: законодательные акты, пострадавшая и потерпевшая стороны, правоохранительные органы свидетели и пр. Для них важно собрать максимум сведений по конкретному факту, делу, тщательно их перепроверить, проанализировать и преподнести так, чтобы восторжествовала справедливость или наказание было более лояльным.

Правовая задача представляет собой описание конкретного события: кто, что, когда сделал. Решение юридического кейса предполагает анализ ситуации и сопоставление всех действий с нормами закона: правомерно или нет, какое наказание последует и пр.

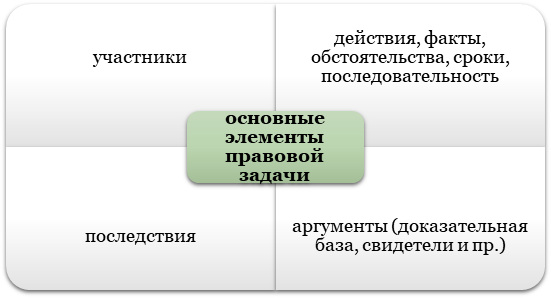

Основными компонентами любой правовой задачи являются:

- Участники, то есть непосредственно те лица, кто выполняет какие-либо действия;

- Сроки и последовательность действий, факты и обстоятельства: что и когда было предпринято;

- Аргументы: кто может подтвердить определенный факт или обстоятельство;

- Последствия: к чему привели действия сторон.

После констатации всех компонентов целесообразно приступать к анализу и сравнению, принятию решения.

Для поиска ответа студенту необходимо:

- Грамотно зафиксировать данные с учетом профессиональной терминологии. Для этого необходимо тщательно изучить условие задачи, определить основные действующие лица (кто и что совершил), констатировать факты (дата злодеяния/поступка, вид (кража, мошенничество и пр.));

- Определить нормативные акты, подходящие для оценки ситуации, отрасль права;

- Детально расписать ход задачи: кто, что и когда совершил, характер преступления (тяжесть). Последовательность действий и сроки их реализации могут играть решающую роль в вынесении решения (срок исковой давности никто не отменял);

- Сопоставить имеющиеся факты с нормами закона и определить правомерность действий и событий. Все, что прописано в законодательных актах считается нормой и истиной, а любые отличия от них — правонарушением;

- Определить дальнейший исход событий: наказание, возможные варианты решения проблем (мирное урегулирование, оплата штрафа, лишение свободы и пр.) с учетом действующего законодательства.

В решении задачи студент должен подробно расписать, какими нормами закона он руководствовался и почему. Притом для разрешения ситуации могут использовать как одна, так и целый комплекс правовых мер (в зависимости от сложности задания, обстоятельств, количества участников, характера преступления).

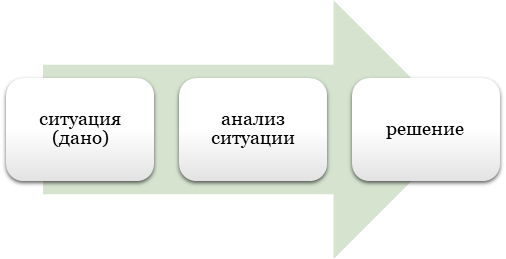

Важно отметить, что стандартный алгоритм по решению правовых задач выглядит просто: прочитал, проанализировал, сопоставил и решил. Но на самом деле такой подход в разных отраслях права может отличаться, а техника решения меняться.

Любая жизненная ситуация может быть превращена в кейс или правовую задачу. Притом решение должно быть представлено в нескольких (всех возможных) сценариях и условиях их реализации. На практике нередко встречаются случаи, когда прокурор требует самого жесткого наказания, а суд принимает более лояльное решение.

Как оформить решение правовой задачи?

Помните, что в юридической среде установлен определенный порядок действий, которые нарушать недопустимо.

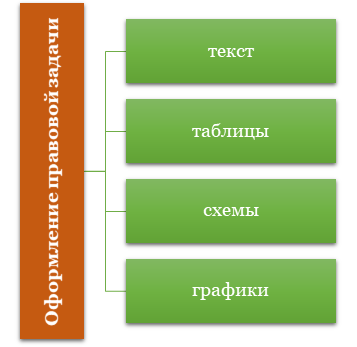

Как правило, выполнение кейсов не требует специфического оформления. Если правовая задача выполняется в рамках контрольной или курсовой работы, то достаточно следовать методическим рекомендациям Вуза и общепринятым нормам. Для этого можно использовать банальный текст, таблицы, графики и пр. При выполнении задач на занятии необходимо грамотно разъяснить ход мыслей, обосновать позицию и свое решение. Для этого потребуется колоссальное знание законов и всех нюансов.

Упростить восприятие или воспроизведение решения можно с помощью схем. Как правило, достаточно «нарисовать» основных фигурантов и схематично отметить (что, когда, кем) было предпринято. Аналогично можно представить и решение: кто и куда, в какие сроки должен обратиться, какое наказание последует, на основании каких нормативных актов.

Правовые задачи – это уникальный способ углубить теоретические познания и направить их в практическое русло. Именно в решении подобных заданий студенты учатся пользоваться действующими актами, объективно оценивать ситуацию и аргументированно отстаивать гипотезу или собственную позицию, представлять интересы подопечного в суде или иных инстанциях, оформлять иски и иные документы.

Трудности с учебой?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!

Источник

Методика решения любых задач по гражданскому праву

Ещё раз о методике решения задач по гражданскому праву (кейсов в практикуме). Повторю этот пост, ему два с половиной года.

Студенты (боюсь думать о дипломированных юристах) не всегда понимают, что это универсальный алгоритм решения ЛЮБОЙ юридической задачи (реальной нисколько не менее, чем учебной), и что на самом деле имплицитные ответы на вопросы права ЛЮБОЙ юрист даёт всегда. Вот как только он изрекает хотя бы что-то о каком-либо деле.

Вроде бы мы с вами надёжно поставили её на семинарах. Но напишу, чтобы затвердело. Прочитать желательно и студентам 2 курса, и 4-го (МЧП), потому что алгоритм един, другого не существует.

В качестве экспериментального стенда для иллюстрации этой методики возьмём простую задачу,. Специально конструирую фабулу применительно к теме «Граждане», в которой нынешние второкурсники должны разбираться.

«14-ти летняя Оля после получения паспорта обратилась в банк N с заявлением об оформлении ей дебетовой банковской карты. Банк удовлетворил её заявление, карту ей выдал. Был заключен договор банковского счёта, привязанного к банковской карте, в соответствии с которым банк сформировал, согласно действующим тарифам, платежное требование о списании комиссии за годовое обслуживание карты со счёта Оли. Поскольку денежных средств на счёте не оказалось, банк уведомил Олю о необходимости погашения образовавшейся, по мнению банка, задолженности. Родители Оли, узнав от неё о заключённом договоре и о выпуске к нему карты, заявили банку, что их дочь не должна выполнять это требование, поскольку, по их мнению, договор между банком и Олей нельзя считать заключённым по причине несовершеннолетия их дочери. Какую бы консультацию вы дали сторонам спора?»

Итак, ваше рассуждение должно подчиняться следующей схеме, с последовательно применяемыми правилами.

1) Решение по любому спору, или, иначе, любой акт правоприменения, строится в виде простейшего по структуре силлогизма, иначе — дедукции.

Три этапа силлогизма: общая посылка, малая (частная) посылка, вывод.

2) Общая посылка — это ответ на так наз. вопрос права. Малая или частная — ответ на вопрос факта, при этом вопрос факта всегда должен быть сформулирован как частный случай по отношению к полученному ответу на вопрос права.

Вывод – это и есть решение задачи.

3) Задаём вопрос права.

Вопрос права — это вопрос о том, какими положениями права необходимо руководствоваться, чтобы правильно решить спор. Иначе: познания в какой именно области права будут необходимы для разрешения спора.

Это иногда, с непривычки, вызывает у студентов сложности, но на самом деле каждый должен понимать: если вы осуществляете акт правоприменения, вы неизбежно, сознательно или бессознательно, первым делом ВСЕГДА формулируете вопрос права. Потому что, повторяю, это решение всегда следует принципу дедукции. Поэтому начинается правоприменение всегда с обнаружения общей посылки, общего правила. И поэтому вам всего лишь нужно отдать себе отчёт в том, какой именно вопрос права вы себе задали — то есть знание каких положений права вам понадобилось.

Естественно, область поиска определяется обстоятельствами дела. При внимательном прочтении фабулы видно, в чём именно несогласны стороны. Предмет этого несогласия может быть описан в виде абстрактных выражений, каковые и составляют вопрос права.

Очень важно: всегда учитывайте ту тему занятия (раздел практикума), к которой относится задача. То есть в учебных целях формулирование вопроса права значительно упрощено по сравнению с тем, как это бывает в профессиональной деятельности.

В нашей задаче правильным вопросом права будет такой.

«Поскольку из задачи видно, что предметом спора является совершение сделки 14-ти летней девочкой, то необходимо спросить себя, каковы положения права, определяющие совершение сделок частично дееспособными гражданами (т.е. лицами от 14 до 18 лет)». При этом не следует пытаться задавать вопросы права, которые относятся к теме «финансовые сделки», «расчёты» и даже «недействительные сделки». Интересующий автора задачи, преподавателя и вас в целях усвоения материала вопрос права относится к теме «Граждане», коль скоро вы её изучаете.

4) Ответ на вопрос права. В нашем случае, он таков: «В соответствии со ст. 26, частично дееспособные граждане совершают сделки самостоятельно, то есть своими действиями, но с письменного согласия или при условии последующего одобрения сделки законными представителями. Данное правило не распространяется на сделки, которые указаны в п. 2 ст. 26, — они могут совершаться частично дееспособным гражданином независимо от наличия согласия или одобрения их законных представителей. Среди этих сделок нет договора банковского счета. Допускается самостоятельное, без согласия родителей, внесение указанными гражданами вкладов в кредитные учреждения и распоряжение этими вкладами (подп. 3 п. 2 ст. 26), однако это не сделка по заключению договора банковского счёта. По смыслу положений п. 2 ст. 26, совершение сделок частично дееспособными полностью самостоятельно является изъятием из общего запретительного правила с замкнутым объёмом. Перечень таких сделок является исчерпывающим. Принцип дозволительности здесь не применяется».

5) Вопросы и ответы на вопросы факта (напоминаю, вопросы факта задаются только в смысловых рамках полученного ответа на вопрос права).

Относилась ли совершённая Олей сделка к тем, совершение которых допускается п. 2 ст. 26 ГК без согласия или одобрения законных представителей? Ответ: «нет».

Давали ли родители Оли согласие или одобрение на совершение такой сделки? Исходя из того, что известно из условий задачи, ответ — «нет».

Вывод: консультирующий юрист должен разъяснить сторонам, что сделка совершена с нарушением закона. Однако, конечно, это недостаточная консультация. Для полной же консультации необходимо будет поставить ещё один вопрос права: каковы последствия совершения частично дееспособными лицами сделок, которые требовали согласия или одобрения законных представителей, если таковых согласия или одобрения не было получено? Данный вопрос явно входит в область изучения темы «Граждане», без него невозможно считать изученными положения о правосубъектности частично дееспособных лиц.

Не прибегая к изучению темы «Недействительные сделки» и не раскрывая в ответе положения о недействительных сделках, студент-второкурсник, изучающий тему «Граждане», тем не менее, должен дать ответ на этот второй вопрос права. Вот этот ответ: «Такая сделка является оспоримой (ст. 175): она может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя. До вступления решения суда в законную силу сделка сохраняет действительность». Таким образом, мнение родителей Оли, полагающих договор незаключенным, ошибочно. Если они не желают, чтобы у этой сделки наступили правовые последствия (кроме последствий собственно недействительности), в том числе — в виде необходимости исполнения их дочерью обязательства по оплате комиссии за обслуживание карты (а при отсутствии у неё средств — самими родителями согласно правилам п. 2 ст. 1074), они должны будут обратиться в суд с требованием о признании этой сделки недействительной в течение одного года (п. 2 ст. 181) после того, как им стало известно о заключении договора банковского счета без их согласия (одобрения). Именно такую консультацию следует им дать.

Вот сейчас задача решена правильно и полно. И что очень важно — в соответствии с изложенной схемой решения, которой мы будем неукоснительно следовать на наших занятиях и овладение которой составляет важнейший профессиональный навык.

Факультативно — можно рекомендовать родителям Оли написать кляузу регулятору (ст. 56 Закона о Банке России), то есть Центральному Банку РФ: соответствующая форма на сайте ЦБ имеется, а также в Роспотребнадзор (формально у него остаются общие функции по надзору за соблюдением законодательства о защите прав потребителей).

Источник