Тема 15. Социальный конфликт и пути его разрешения

Конфликт – это спор, столкновение двух человек или социальных групп за обладание чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами.

Участники конфликта называются субъектами конфликта:

– свидетели – это люди, наблюдающие за конфликтом со стороны;

– подстрекатели – это те, кто подталкивает других участников к конфликту;

– пособники – это люди, содействующие развитию конфликта советами, технической помощью или иными способами;

– посредники – это люди, которые своими действиями пытаются предотвратить, остановить или разрешить конфликт.

Не все участники конфликта обязательно находятся в непосредственном противоборстве друг с другом.

Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, – это предмет конфликта. Причина и повод для конфликта отличаются от его предмета.

Причина конфликта – объективные обстоятельства, которые предопределяют появление конфликта. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон.

Повод для конфликта – незначительное происшествие, которое способствует возникновению конфликта, но сам конфликт может не развиться. Повод бывает как случайным, так и специально созданным.

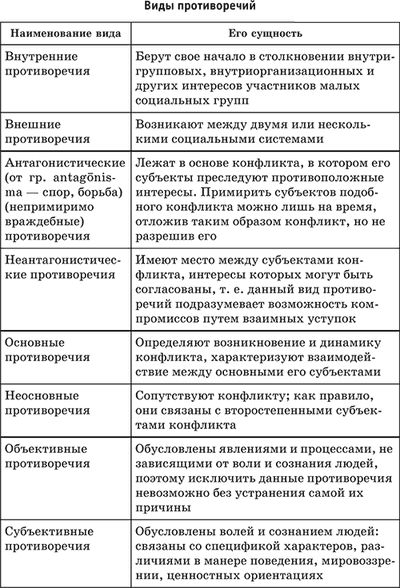

Для правильного и всестороннего понимания конфликта необходимо провести разграничение между ним и противоречием. Противоречие – это фундаментальная несовместимость, несогласие каких-то важных – политических, экономических, этнических – интересов.

Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта и проявляется в социальном напряжении – чувстве неудовлетворенности положением дел и готовности его изменить. Но противоречие может так и остаться противоречием, не дойдя до открытого столкновения, т. е. конфликта. Таким образом, противоречие выражает скрытый и статический момент явления, а конфликт – открытый и динамический.

Социальный конфликт – это высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, обществе в целом, которая характеризуется усилением противоположных тенденций, интересов социальных общностей и индивидов.

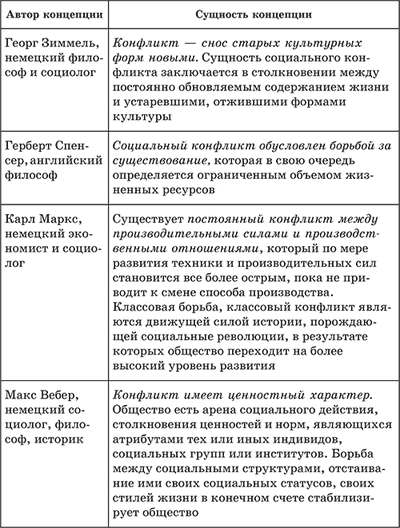

В истории социологии имеют место различные концепции, раскрывающие сущность социальных конфликтов.

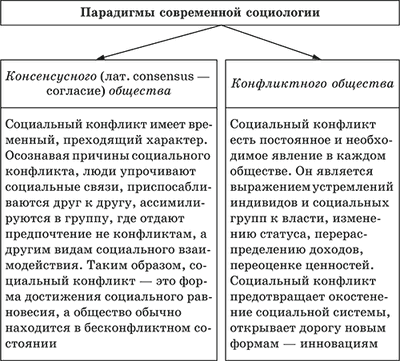

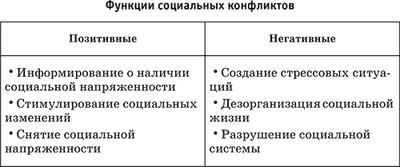

На современном этапе развития социологической науки выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли конфликта в обществе. Ученые определяют следующие функции социальных конфликтов.

Конфликты порождаются различными причинами: внешними и внутренними, всеобщими и единичными, материальными и идеальными, объективными и субъективными и т. д. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон. Можно выделить следующие причины социальных конфликтов:

– социальная неоднородность общества, наличие противоположных ориентаций;

– различия в уровнях доходов, власти, культуры, социальном престиже, доступе к образованию, информации;

– поведение человека, его социально-психологические черты (темперамент, интеллект, общая культура и др.).

Социальный конфликт проходит три основные стадии:

1. Предконфликтная – конфликтная ситуация. Стороны осознают существующее эмоциональное напряжение, стремятся преодолеть его, осознать причины конфликта, оценивают свои возможности; выбор способа воздействия на противника.

2. Непосредственно конфликт – недоверие и отсутствие уважения к противнику; согласие невозможно. Наличие инцидента (или повода), т. е. социальных действий, направленных на изменение поведения соперников. Их открытые и скрытые действия.

3. Разрешение конфликта – завершение инцидента, устранение причин конфликта.

Виды социальных конфликтов

• По длительности – долгосрочные; краткосрочные; разовые; затяжные; повторяющиеся.

• По объему – глобальные; национальные; локальные; региональные; групповые; личные.

• По источнику возникновения – объективные; субъективные; ложные.

• По используемым средствам – насильственные; ненасильственные.

• По форме – внутренние; внешние.

• По влиянию на ход развития общества – прогрессивные; регрессивные.

• По характеру развития – преднамеренные; спонтанные.

• По сферам общественной жизни – экономические (производственные); политические; этнические; семейно-бытовые.

• По типу отношений – внутри– и межсистемный (индивиду ально-психологический) уровни; внутри– и межгрупповой (социально-психологический) уровни; внутринациональный и международный (социальный) уровни.

Специалисты выделяют следующие способы решения социальных конфликтов:

– компромисс (лат. compromissum) – решение проблемы через взаимные уступки сторон;

– переговоры – мирная беседа обеих сторон по решению проблемы;

– посредничество – использование третьей стороны в заочном решении проблемы;

– арбитраж (фр. arbitrage – третейский суд) – обращение к наделенному специальными полномочиями органу власти за помощью в решении проблемы;

– применение силы, власти, закона – одностороннее использование власти или силы той стороной, которая считает себя сильнее.

Возможные пути выхода из конфликтов следующие:

– Реставрация – возвращение общества к доконфликтному состоянию: к прежним формам социальной жизни, социальным институтам, которые продолжают существовать с учетом новой ситуации.

– Невмешательство (выжидание) – надежда на то, что «все само собой образуется». Это путь затягивания и проволочек реформ, топтания на месте. В открытом обществе, если противостояние не грозит всеобщим крахом, данный путь при определенных условиях может быть плодотворным.

– Обновление – активный выход из конфликта путем отбрасывания, отказа от старого, развития нового.

Каждый социальный конфликт конкретен, он происходит в определенных социальных условиях. Следовательно, и пути выхода из него должны соответствовать сложившейся конкретной ситуации.

Общая стратегия выхода из социального конфликта должна заключаться в совмещении этих трех путей. Обновление необходимо, в этом ключ разрешения любого конфликта, но все обновить невозможно по причине инертности человеческого сознания. Следует предусмотреть естественный процесс отката (реакции) к некоторым старым ценностям и формам.

Современная конфликтология сформулировала условия, при которых возможно успешное разрешение социальных конфликтов:

– своевременный и точный диагноз причин конфликта, т. е. выявление существующих противоречий, интересов, целей.

– обоюдная заинтересованность в преодолении противоречий на основе признания интересов противоположной стороны. Достичь этого возможно на основе цели, значимой для обеих сторон.

– совместный поиск путей преодоления конфликта. Здесь возможно использование целого арсенала средств и методов: прямой диалог сторон, переговоры через посредника, переговоры с участием третьей стороны и т. д.

Конфликтология также выработала ряд рекомендаций, следование которым ускоряет процесс разрешения конфликта:

Во время переговоров приоритет должен отдаваться обсуждению содержательных вопросов.

Конфликтующие стороны должны стремиться к снятию психологической и социальной напряженности.

Участники конфликта должны демонстрировать взаимное уважение друг к другу.

Все конфликтующие стороны должны проявлять склонность к компромиссу.

Таким образом, конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между субъектами эмоционального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями.

B2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «социальный конфликт». Компромисс; переговоры; арбитраж; реабилитация; свидетели.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «социальный конфликт».

Источник

Посредничество с элементами арбитража

Вы будете перенаправлены на Автор24

Понятие посредничества с элементами арбитража

Арбитраж – это форма участия третьей стороны в урегулировании и разрешении конфликтов.

Далеко не всегда конфликты могут быть разрешены соперничающими сторонами в полном объеме. В этом случае стороны прибегают к помощи посредников. Одним из таких посредников является арбитраж, который помогает сторонам разрешить возникшие конфликты.

Данная технология характеризуется отсутствием строгих норм, которые регулируют арбитражную деятельность. Стороны вольны сами выбрать третьего участника конфликта, который поможет им принять окончательное решение и оформить его надлежащим образом.

Арбитраж также характеризуется обязательностью решений, вынесенных третьей стороной. Его суть заключается в том, что стороны выбирают одно или несколько независимых лиц, решению которых они должны подчиниться. Можно выделить следующие виды арбитража:

- Обязывающий – решение арбитров имеет обязательную для сторон силу.

- Ограниченный – стороны устанавливают границы, в приделах которых арбитраж может принять решение.

- Посреднический – это смешанное урегулирование конфликта, в котором присутствуют и посредник, и арбитраж. В частности, стороны договариваются, что те моменты, которые не будут урегулированы посредником, будут урегулированы арбитражем. В таком случае решение арбитража будет обязательным для сторон конфликта.

- Рекомендательный – решение арбитража носит диспозитивный, рекомендательный характер, стороны не обязаны его выполнять, то есть могут либо принять обозначенный вариант, либо его отвергнуть.

Арбитраж представляет собой рассмотрение спора негосударственными арбитрами, в качестве которых могут выступать как физические лица, так и комитеты, должностные лица, в состав которых входят представители конфликтующих сторон, а также независимый председательствующий. Арбитражное разбирательство по затратам намного дешевле, чем судебное разбирательство по аналогичному вопросу. Кроме того, стороны вольны самостоятельно определять процедуру арбитража, направлять ее в определенное русло. Решение арбитражного суда носит обязательный и окончательный характер.

Готовые работы на аналогичную тему

Рисунок 1. Переход от переговоров к арбитражу. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Арбитраж как способ урегулирования конфликта между странами

Решение, которое принимается арбитражем, может носить различный характер. Так, выделяется арбитражное производство с обязательным и необязательным решением:

- С необязательным решением – решение арбитража носит консультативный характер, при этом стороны заранее договариваются о данном моменте и об использовании рекомендательного решения при разрешении возникшего спора.

- С окончательным решением – решение арбитража является обязательным. Стороны должны предоставить арбитру самые лучшие предложения по урегулированию конфликта, какие у них есть. В отличие от обычного арбитража, в данной ситуации арбитр вправе выбрать наиболее оптимальное решение, которое, по его мнению, которое способно разрешить конфликт. Решение арбитража носит обязательный характер. Целью обязательного арбитража является создание для сторон такой ситуации, в которой они должны найти оптимальный выход из возникшей проблемы самостоятельно, без вмешательства государственных органов. Данный вид арбитража приводит к наиболее значительным уступкам, даже если арбитраж не станет для них обязательным решением.

Существуют определенные алгоритмы арбитражной процедуры, которые содержат следующие положения (этапы):

- Беседа арбитра с участниками конфликта. Подобная беседа возможна как по инициативе арбитра, так и по инициативе одной из сторон.

- Беседа с другим участником конфликта, если необходимо собрать дополнительную информацию.

- Анализ конфликтной ситуации, проблем, которые имеются между сторонами, установление истины и выработка арбитражного решения.

- Встреча со сторонами для оглашения им решения.

Некоторые люди полагают, что при арбитраже арбитр, также как и судья в суде, устанавливает вину одной из сторон и ее неправоту, а также правоту другой стороны. Однако на самом деле процедура арбитража намного глубже, она не только затрагивает предмет конфликта, но и воздействует на стороны с целью принятия ими взаимовыгодного решения.

Арбитраж как модель управления конфликтом

Арбитраж является одной из моделей управления конфликтом. Он имеет как преимущества, так и негативные стороны.

Преимущества арбитража заключаются в следующем:

- Возможность принять быстрое решение, не затягивать процедуру.

- Арбитр принимает наиболее выгодное решение из предложенных сторонами, что заставляет стороны разрабатывать и анализировать большое количество оптимальных для них решений.

Недостатки арбитража следующие:

- Арбитр, прежде чем принять решение, должен детально разобраться в возникшей проблеме, что является достаточно сложной задачей.

- Если арбитр принимает решение в пользу одной стороны, он наносит ущерб другой стороне, а также их взаимоотношениям.

- Решение может носить спорный характер, а потому одна из сторон может быть недовольна им.

- Ответственность за исполнение решения возлагается на участников. При этом арбитр не оказывают им содействие.

Применение арбитража необходимо в следующих случаях:

- Арбитр компетентен в том вопросе, по которому к нему обращаются стороны, являющиеся участниками конфликта.

- У сторон имеется дефицит времени, высокие риски, а также высокая ответственность.

- Стороны по каким-либо причинам не могут провести переговоры друг с другом.

Решение конфликтов возможно также с помощью арбитражного суда, который выступает специфическим органом судебной системы. Целью арбитражного суда является разрешение возникшего конфликта. Как правило, арбитражные суды действуют в рамках гражданского или административного судопроизводства, но, к сожалению, пока не нашли нормативного закрепления в действующем Административно-процессуальном кодексе РФ. После объединения Верховного Суда РФ с Высшим Арбитражным Судом, правовой статус арбитражных судов является весьма спорным.

Источник