- ОГЭ. Обществознание. ТЕОРИЯ по кодификатору. Социальная сфера. 4.6. Социальный конфликт и пути его решения.

- 4.6. Социальный конфликт и пути его решения.

- Социальный конфликт.

- Структура социального конфликта.

- Участники социального конфликта:

- Стадии общественного конфликта.

- Причины социальных конфликтов.

- Виды социальных конфликтов.

- Классификация конфликтов.

- Роль социального конфликта.

- Разрешение социальных конфликтов.

- Способы разрешения социальных конфликтов.

- Социальный конфликт, его функции, типология и виды

- Содержание:

- Типология конфликтов

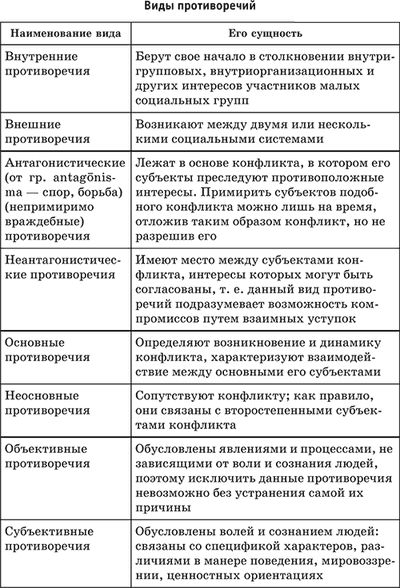

- Виды противоречий

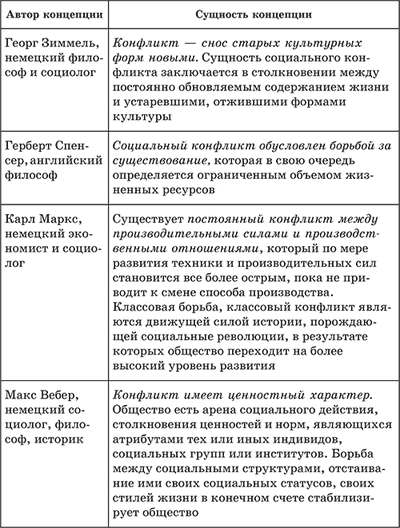

- Концепции социальных конфликтов

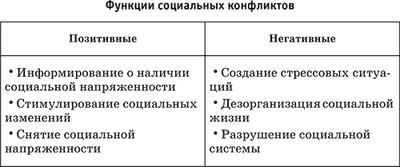

- Функции социальных конфликтов

- Типология и виды социальных конфликтов

- Тема 15. Социальный конфликт и пути его разрешения

ОГЭ. Обществознание. ТЕОРИЯ по кодификатору. Социальная сфера. 4.6. Социальный конфликт и пути его решения.

4.6. Социальный конфликт и пути его решения.

ПЛАН.

- Социальный конфликт. Понятие.

- Структура социального конфликта.

- Участники социального конфликта.

- Стадии общественного конфликта.

- Причины социальных конфликтов.

- Виды социальных конфликтов.

- Классификации социальных конфликтов.

- Роль социального конфликта (позитивная и негативная).

- Разрешение социальных конфликтов.

- Способы разрешения социальных конфликтов.

Социальный конфликт.

Социальный конфликт – это столкновение противоположных общественных интересов, взглядов, стремлений, направлений общественного развития.

Структура социального конфликта.

- Субъекты конфликта – участники

- Объект конфликта — из-за чего возник конфликт

- Условия протекания

- Стратегия и тактика сторон

- Масштаб протекания

- Последствия, результаты.

Участники социального конфликта:

- индивиды

- социальные группы

- организации и объединения.

Стадии общественного конфликта.

- Предконфликтная – складывание конфликтной ситуации. Осознание противоположными сторонами эмоционального напряжения, стремление преодолеть его, понимание причин конфликта, оценка своих возможностей, выбор способа нападения на противника.

- Активная (непосредственно конфликтная) – недоверие и отсутствие уважения к противнику. Невозможность достичь согласия, наличие открытых и скрытых действий, направленных на изменение поведения соперников.

- Разрешение конфликта. Прекращение действий, направленных на изменение поведения соперников, устранение причин конфликта, изменение установок соперников относительно друг друга.

Причины социальных конфликтов.

- Социальная неоднородность общества, наличие противоположных ориентаций.

- Различия в уровнях дохода, власти, культуры, доступе к образованию, информации.

- Различия в целях, представлениях и ценностях.

- Религиозные различия.

- Поведение человека, его социально-психологические черты (характер, интеллект, общая культура и др.)

- Неумение общаться и договариваться.

ПОВОД – любое событие, поведение соперника, переполнившее чашу терпения.

Виды социальных конфликтов.

- Внутриличностный – происходит на уровне индивидуального недовольства собой, своим образом жизни, неумением реализовать себя.

- Межличностный – происходит между двумя или несколькими лицами.

- Межгрупповой – конфликт между группами – между классами, представителями разных религий, национальностей, конфликт поколений отцов и детей.

- Конфликт с внешней средой – давление на человека извне со стороны культурных, экономических норм и предписаний, конфликт с организациями, поддерживающими эти нормы и предписания.

- Конфликты по отдельным сферам жизни – экономических (производственный), политический, этнический и др.

- Конфликт в обществе в целом – социальная революция, то есть быстрый переход от одного общественно-политического строя к другому, война.

Классификация конфликтов.

По длительности:

- краткосрочный

- среднесрочный

- долгосрочный

По форме проявления:

По используемым средствам:

По характеру развития:

- преднамеренный (подготовленный)

- спонтанный (стихийный)

По масштабам распространения:

- глобальный (мировой)

- общенациональный

- региональный

- локальный

- групповой

- личный

По результатам:

- конструктивный – приводит к позитивным последствиям;

- деконструктивный – препятствует дальнейшему позитивному развитию.

Роль социального конфликта.

Позитивная.

- Происходит выявление проблем, требующих решения

- Стимулирование дальнейшего развития

- Снятие психологической напряжённости участников конфликта

- Осознание интересов друг друга, переход к сотрудничеству.

Негативная.

- Создание стрессовых ситуаций

- Нарушение порядка общественной жизни

- Нарушение устойчивости, стабильности.

Разрешение социальных конфликтов.

- Анализ конфликтной ситуации

- Выявление возможностей разрешения конфликта (осознание противоречий, интересов, целей)

- Выбор способа разрешения конфликта.

Способы разрешения социальных конфликтов.

- Компромисс – соглашение путём взаимных уступок без ущерба коренным интересам сторон.

- Переговоры – мирное обсуждение сторонами решения проблем.

- Арбитраж (третейский суд) – обращение к наделённому специальными полномочиями государственному органу власти за помощью в решении проблемы.

- Применение силы (власти) – одностороннее использование силы (власти) той из сторон, которая считает себя сильнее.

Умение предотвратить конфликт или правильно выйти из него — важнейшая задача как отдельного человека, так и общества в целом.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Источник

Социальный конфликт, его функции, типология и виды

Содержание:

Конфликт – противостояние индивидов или группы лиц за пользование ресурсами, которые ценятся двумя сторонами.

Типология конфликтов

- Субъекты конфликтной ситуации: внутриличностные, групповые, межличностные, межгрупповые.

- Фундамент: этнические, экономические, политические.

- Конфликтный вид: соперничество, конкуренция, конфронтация.

- Объект конфликта: ценности и интересы.

- Последствия: конструтивные и деструктивные.

Субъектами конфликта выступают: свидетели (наблюдатели), подстрекатели (люди, толкающие других на столкновение), пособники (люди, помогающие развивать конфликт советами), посредники (люди, пытающиеся разрешить конфликтную ситуацию).

Предмет конфликта – обладание тем или иным ресурсом.

Причина конфликта – обстоятельства, привившие к столкновению двух сторон. Причина выражается в потребности пользования ресурсами.

Повод для конфликта – какое-либо событие, способствующее возникновению противоречий. Поводы разделяются на стихийные и преднамеренные.

Противоречие – несогласие точек зрения конфликтующих сторон по экономическим, культурным, политическим вопросам.

Виды противоречий

- Внутренние противоречия – столкновение интересов двух сторон, представленными отдельными индивидами, группами или организациями.

- Антагонистические – открытая враждебность, не предполагающая перемирия; неантагонистические – принятие компромиссов).

- Основные и неосновные противоречия;

- Объективные и субъективные противоречия.

В начале любого рода конфликте лежат противоречия, проявляющиеся в социальном напряжении, носят латентный и статический момент; конфликт – открытая форма столкновения.

Социальный конфликт – стадия столкновения интересов индивидов, групп, институтов или организаций, которые увеличивают противоположные тенденции. Выражается в противоборстве индивидов или групп за пользование или владение блага.

Концепции социальных конфликтов

- Согласно концепции Зиммеля — конфликт занимает важное место в жизни общества, т.к. обновляет структуру жизнедеятельности и устаревшие культурные нормы.

- Спенсер выдвигал идею о том, что конфликт выражается в столкновении людей за существование, которое носит ограниченный характер в силу ограничения ресурсов.

- Согласно Марксу — конфликт между производством и производственными отношениями, в ходе развития техники и технологии, выражается ярче и острее, являясь предвестником революций, где происходит смена производства, вследствие чего общество выходит на новый уровень.

- Вебер – в обществе происходит постоянное столкновение интересов отдельных лиц или групп, т.к. социум представлен в виде арены, где противоборствуют социальные структуры, осваиваются социальные роли и статусы.

Функции социальных конфликтов

Позитивные функции:

- информация о социальной напряженности в обществе;

- получение новой информации в ходе столкновения;

- конфликт выполняет роль сплочения группы;

- формирование новых форм поведения и ценностей;

- снятие напряжённости.

Негативные функции:

- формирование стрессовых ситуаций;

- разрушение организации в обществе;

Причины социальных конфликтов: различия индивидов в обществе; противоположные интересы и мнения; разница в финансовом положении, объёмах власти; культуре; психологических особенностях (характер, темперамент); тип поведения.

Стадии конфликта: возникновение конфликтной ситуации, конфликт, завершение конфликта.

Типология и виды социальных конфликтов

| Виды социальных конфликтов | |

| По сферам общественной жизни |

|

| По характеру развития |

|

| По влиянию на ход развития общества |

|

| По типу отношений |

|

| По использованным средствам |

|

| По длительности |

|

| По объему |

|

| По источнику возникновения |

|

| По форме |

|

Сторонами конфликтов выступают субъекты противоречий: индивиды, социальные образования, институты, этносы, цивилизации. Этапы протекания конфликта: латентный этап, образование противоречивой ситуации, инцидент, действия субъектов, завершение конфликтной ситуации.

Межнациональные конфликты разделяют по причинам и характеру:

- Социально-экономические причины – связано с явлениями инфляции, безработицы, кризиса, когда население государства не в состоянии обеспечить удовлетворение базовых потребностей, монополия одного этноса на другим.

- Культурно-языковые причины – этнические культурные признаки: язык, его развитие и обеспечение сохранности, оказание защиты этнических меньшинств.

- Этнодемографические причины – изменение численности какой-либо национальности, т.е. увеличение процента прошлого населения в связи с миграционными потоками.

- Этнотерриториально-статусные причины – территориальное несоответствие расселения этноса, необходимость расширения территории и обретения нового статуса.

- Исторические причины – историческое прошлое в виде войн, депортаций.

- Межрелигиозные причины – отличия конфессионального плана.

- Сепаратистские причины — требование независимости или автономии отдельной территории, создание нового государства.

Способы разрешения социальных конфликтов: переговоры, арбитраж, посредничество, уступки, компромисс.

Пути выхода из конфликтных ситуаций: возврат к неконфликтному состоянию общества, выжидание, отказ от старого для развития нового.

Источник

Тема 15. Социальный конфликт и пути его разрешения

Конфликт – это спор, столкновение двух человек или социальных групп за обладание чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами.

Участники конфликта называются субъектами конфликта:

– свидетели – это люди, наблюдающие за конфликтом со стороны;

– подстрекатели – это те, кто подталкивает других участников к конфликту;

– пособники – это люди, содействующие развитию конфликта советами, технической помощью или иными способами;

– посредники – это люди, которые своими действиями пытаются предотвратить, остановить или разрешить конфликт.

Не все участники конфликта обязательно находятся в непосредственном противоборстве друг с другом.

Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, – это предмет конфликта. Причина и повод для конфликта отличаются от его предмета.

Причина конфликта – объективные обстоятельства, которые предопределяют появление конфликта. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон.

Повод для конфликта – незначительное происшествие, которое способствует возникновению конфликта, но сам конфликт может не развиться. Повод бывает как случайным, так и специально созданным.

Для правильного и всестороннего понимания конфликта необходимо провести разграничение между ним и противоречием. Противоречие – это фундаментальная несовместимость, несогласие каких-то важных – политических, экономических, этнических – интересов.

Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта и проявляется в социальном напряжении – чувстве неудовлетворенности положением дел и готовности его изменить. Но противоречие может так и остаться противоречием, не дойдя до открытого столкновения, т. е. конфликта. Таким образом, противоречие выражает скрытый и статический момент явления, а конфликт – открытый и динамический.

Социальный конфликт – это высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, обществе в целом, которая характеризуется усилением противоположных тенденций, интересов социальных общностей и индивидов.

В истории социологии имеют место различные концепции, раскрывающие сущность социальных конфликтов.

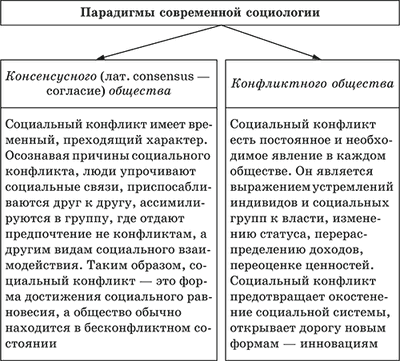

На современном этапе развития социологической науки выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли конфликта в обществе. Ученые определяют следующие функции социальных конфликтов.

Конфликты порождаются различными причинами: внешними и внутренними, всеобщими и единичными, материальными и идеальными, объективными и субъективными и т. д. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон. Можно выделить следующие причины социальных конфликтов:

– социальная неоднородность общества, наличие противоположных ориентаций;

– различия в уровнях доходов, власти, культуры, социальном престиже, доступе к образованию, информации;

– поведение человека, его социально-психологические черты (темперамент, интеллект, общая культура и др.).

Социальный конфликт проходит три основные стадии:

1. Предконфликтная – конфликтная ситуация. Стороны осознают существующее эмоциональное напряжение, стремятся преодолеть его, осознать причины конфликта, оценивают свои возможности; выбор способа воздействия на противника.

2. Непосредственно конфликт – недоверие и отсутствие уважения к противнику; согласие невозможно. Наличие инцидента (или повода), т. е. социальных действий, направленных на изменение поведения соперников. Их открытые и скрытые действия.

3. Разрешение конфликта – завершение инцидента, устранение причин конфликта.

Виды социальных конфликтов

• По длительности – долгосрочные; краткосрочные; разовые; затяжные; повторяющиеся.

• По объему – глобальные; национальные; локальные; региональные; групповые; личные.

• По источнику возникновения – объективные; субъективные; ложные.

• По используемым средствам – насильственные; ненасильственные.

• По форме – внутренние; внешние.

• По влиянию на ход развития общества – прогрессивные; регрессивные.

• По характеру развития – преднамеренные; спонтанные.

• По сферам общественной жизни – экономические (производственные); политические; этнические; семейно-бытовые.

• По типу отношений – внутри– и межсистемный (индивиду ально-психологический) уровни; внутри– и межгрупповой (социально-психологический) уровни; внутринациональный и международный (социальный) уровни.

Специалисты выделяют следующие способы решения социальных конфликтов:

– компромисс (лат. compromissum) – решение проблемы через взаимные уступки сторон;

– переговоры – мирная беседа обеих сторон по решению проблемы;

– посредничество – использование третьей стороны в заочном решении проблемы;

– арбитраж (фр. arbitrage – третейский суд) – обращение к наделенному специальными полномочиями органу власти за помощью в решении проблемы;

– применение силы, власти, закона – одностороннее использование власти или силы той стороной, которая считает себя сильнее.

Возможные пути выхода из конфликтов следующие:

– Реставрация – возвращение общества к доконфликтному состоянию: к прежним формам социальной жизни, социальным институтам, которые продолжают существовать с учетом новой ситуации.

– Невмешательство (выжидание) – надежда на то, что «все само собой образуется». Это путь затягивания и проволочек реформ, топтания на месте. В открытом обществе, если противостояние не грозит всеобщим крахом, данный путь при определенных условиях может быть плодотворным.

– Обновление – активный выход из конфликта путем отбрасывания, отказа от старого, развития нового.

Каждый социальный конфликт конкретен, он происходит в определенных социальных условиях. Следовательно, и пути выхода из него должны соответствовать сложившейся конкретной ситуации.

Общая стратегия выхода из социального конфликта должна заключаться в совмещении этих трех путей. Обновление необходимо, в этом ключ разрешения любого конфликта, но все обновить невозможно по причине инертности человеческого сознания. Следует предусмотреть естественный процесс отката (реакции) к некоторым старым ценностям и формам.

Современная конфликтология сформулировала условия, при которых возможно успешное разрешение социальных конфликтов:

– своевременный и точный диагноз причин конфликта, т. е. выявление существующих противоречий, интересов, целей.

– обоюдная заинтересованность в преодолении противоречий на основе признания интересов противоположной стороны. Достичь этого возможно на основе цели, значимой для обеих сторон.

– совместный поиск путей преодоления конфликта. Здесь возможно использование целого арсенала средств и методов: прямой диалог сторон, переговоры через посредника, переговоры с участием третьей стороны и т. д.

Конфликтология также выработала ряд рекомендаций, следование которым ускоряет процесс разрешения конфликта:

Во время переговоров приоритет должен отдаваться обсуждению содержательных вопросов.

Конфликтующие стороны должны стремиться к снятию психологической и социальной напряженности.

Участники конфликта должны демонстрировать взаимное уважение друг к другу.

Все конфликтующие стороны должны проявлять склонность к компромиссу.

Таким образом, конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между субъектами эмоционального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями.

B2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «социальный конфликт». Компромисс; переговоры; арбитраж; реабилитация; свидетели.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «социальный конфликт».

Источник