Цитогенетические основы размножения. Репродукция клеток

I. Способы размножения организмов, их сущность

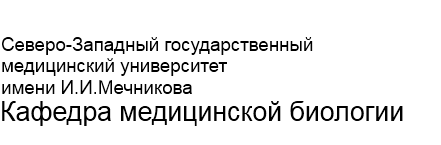

Размножение организмов — это воспроизведение себе подобных. Размножение обеспечивает продолжение жизни, преемственность поколений и сохранение вида. Размножение может быть бесполым и половым.

При бесполом размножении происходит деление соматических клеток одной родительской особи. Наследственный материал передаётся через соматические клетки, и потомки абсолютно тождественны родителям.

При половом размножении новый организм развивается из особой клетки (зиготы), которая образуется при слиянии половых клеток родителей. При образовании половых клеток (гамет) происходит неоднократная перекомбинация наследственного материала (мейоз) и поэтому гаметы генетически неоднородны. При оплодотворении в зиготе комбинируется наследственный материал отца и матери, поэтому потомки не абсолютно тождественны родителям, они имеют индивидуальные особенности.

Особые виды полового размножения: партеногенез и гиногенез. При партеногенезе яйцеклетки способны развиваться в целый организм без оплодотворения (насекомые, плоские черви). При гиногенезе — спермии должны присутствовать в среде для активации яйцеклеток, причём иногда это могут быть спермии другого вида (некоторые рыбы, земноводные и др.).

В развитии одного вида могут чередоваться разные способы размножения. Метагенез — чередование полового и бесполого размножения (кишечнополостные, простейшие). Гетерогенез — чередование полового размножения с оплодотворением и партеногенеза (сосальщики).

Формы полового и бесполого размножения разнообразны у одноклеточных и многоклеточных организмов.

Особый вид бесполого размножения, который встречается и у человека — полиэмбриония. Обычно из зиготы развивается один организм, но иногда, после одного или нескольких (реже) митотических делений, образовавшиеся клетки (бластомеры) могут развиваться в самостоятельные организмы. Так развиваются однояйцевые близнецы — генетически идентичные организмы.

В основе любого размножения, роста и развития организма лежат процессы репродукции клеток (пролиферация клеток). Процессы репродукции, скорость пролиферации, частота делений клеток в разных органах находятся под регулирующим контролем генетического аппарата. Если этот контроль нарушается, то начинается нерегулируемое размножение клеток — развиваются новообразования (опухоли). В течение жизни организма клетки стареют и погибают, поэтому всегда происходят процессы самообновления, образование новых клеток (физиологическая регенерация). В молодом организме репродукция клеток преобладает, за счёт чего увеличивается количество клеток, увеличиваются размеры органов и организм растёт. У взрослых — репродукция клеток обеспечивает только замещение погибших, а не увеличение их количества.

II. Клеточные популяции

Жизненный цикл клетки (ЖЦ) или клеточный цикл — период с момента возникновения клетки в результате деления материнской до ее гибели или исчезновения в процессе собственного деления.

Митотический цикл (МЦ) — период подготовки клетки к делению и само деление.

При подготовке к делению клетка проходит особые периоды интерфазы: пресинтетический (G1), синтетический (S) и постсинтетический (G2).

Таким образом, митотический цикл (МЦ) = G1 + S + G2 + митоз. Часть интерфазы, не имеющая отношения к МЦ, характеризует активное функциональное состояние (состояние покоя у камбиальных клеток) и обозначается — G0.

Жизненный цикл клеток разных популяций неодинаков (рис 13).

По продолжительности жизни и по отношению к делению различают три популяции клеток: стабильная, растущая и обновляющаяся.

Стабильная популяция. Клетки этой популяции имеют наибольшую продолжительность жизни, высокодифференцированы и не способны делиться. К такой популяции относятся нервные клетки, клетки миокарда.

Растущая популяция. Клетки этой популяции высокодиф-ференцированные, имеют большую продолжительность жизни. Они составляют основную массу клеток внутренних органов (печень, поджелудочная железа, и т. д.). Эти клетки не утратили способности к делению, они могут перестраивать свой метаболизм, снижать уровень дифференцировки и делиться.

Обновляющаяся популяция. Среди клеток этой популяции есть два типа: высокодифференцированные и недифференцированные (стволовые или камбиальные клетки).Высокодифференцировнные клетки живут недолго (часы, сутки, месяцы), неспособны к делению,

постоянно отмирают. Например, клетки поверхностного слоя эпидермиса, клетки крови, клетки слизистой оболочки кишечника.

Недифференцированные (стволовые) клетки этой популяции постоянно делятся, дифференцируются и замещают погибшие. Так, стволовые клетки эпидермиса находятся в самом нижнем (мальпигиевом) слое; стволовые клетки слизистой оболочки кишечника — в глубоких отделах кишечных крипт, стволовые клетки крови — в красном костном мозге.

Таким образом, ЖЦ клеток стабильной популяции и дифференцированных клеток обновляющейся популяции равен G0, в их жизненном цикле нет митотического цикла.

ЖЦ стволовых клеток обновляющейся популяции состоит из подготовки к делению и деления, т.е. равен МЦ (периодом G0 в данном случае можно пренебречь, т.к. клетки функционально не активны, находятся в состоянии покоя). Такой ЖЦ также имеют клетки злокачественных опухолей, т. к. они не дифференцируются в нормальные клетки, а снова и снова вступают в деление.

ЖЦ клеток растущей популяции состоит из G0+(G1+S+G2+M)

III. Регуляция временной организации клетки

В разные периоды жизненного цикла строение клетки и ее функции различны.

В интерфазе в клетке идут разнообразные метаболические процессы, происходит реализация генетической информации, клетка выполняет соответствующие функции, то есть она функционально активна (G0). При переходе клетки в МЦ перестраивается характер метаболических процессов; синтезируются новые белки (структурные и ферменты), которые будут обеспечивать нормальный процесс деления. В этот период клетка утрачивает признаки специализации (дифференцировки) и те функции, которые свойственны клеткам данного типа.

Изучены некоторые факторы и механизмы, которые изменяют временную организацию клетки и либо способствуют делению, либо тормозят деление:

1.Ядерно-плазматическое отношение, сфера влияния ядра (отношение объема ядра к объему цитоплазмы). Если это отношение уменьшается, то клетка начинает подготовку к делению.

2.Повышение концентрации в клетке предшественников ДНК (в особенности тимидина) способствует переходу клетки к МЦ. 3.При подавлении синтеза белка и РНК процессы подготовки к делению тормозятся.

4.Наличие в клетке белков-кейлонов тормозит переход клетки из одного периода в другой на любой стадии.

5. Некоторые вещества провоцируют деление клеток, которые в нормальных условиях не делятся. Например, если лейкоциты периферической крови (высокодифференцированные клетки обновляющейся популяции) поместить в среду с фитогемагглютинином (ФГА), то они начинают делиться. Это используют для изучения кариотипа.

6. Выявлен ген клеточного деления (ген CDC), который кодирует белок протеинкиназу, способствующий вступлению клетки в МЦ.

IV. Понятие о кариотипе

Генетический аппарат эукариотической клетки представлен хромосомами. Кариотип — это совокупность хромосом соматической клетки,

признак постоянный и специфичный для вида. Кариотипы разных видов различаются количеством, величиной и строением хромосом.

Количество (набор) хромосом принято обозначать как » n «. Для разных видов организмов коэффициент » n » — различный.

Каждая соматическая клетка содержит двойной (парный) набор хромосом » 2n «. Такой набор называется диплоидным. Одинаковые хромосомы называются гомологичными (парными). Половые клетки содержат одинарный набор хромосом » n «. Такой набор называется гаплоидным. У человека соматические клетки содержат 46 хромосом (23х2), из них 44 хромосомы (22х2) — аутосомы, одинаковые для мужского и женского пола и 2 хромосомы половые (гетеросомы): у женщин — ХХ, у мужчин — ХУ. По химическому строению хромосомы представляют собой дезоксирибонуклеопротеид (ДНП). В состав одной хромосомы входит одна молекула ДНК. В различные периоды жизненного цикла клетки хромосомы имеют разную морфофункциональную организацию. Хромосомы в виде плотных структур выявляются во время деления клетки, а в интерфазе они деспирализованы и вся совокупность наследственного материала носит название — хроматин. Основная биологическая роль интерфазных хромосом — передача генетической информации.

Основная биологическая роль хромосом при делении — равномерное распределение их между дочерними клетками.

Большая часть интерфазного хроматина находится в деконденсированном состоянии, на разных его участках идут процессы транскрипции — это активный хроматин — эухроматин. Но есть участки конденсированного (плотного) хроматина — это неактивный гетерохроматин.

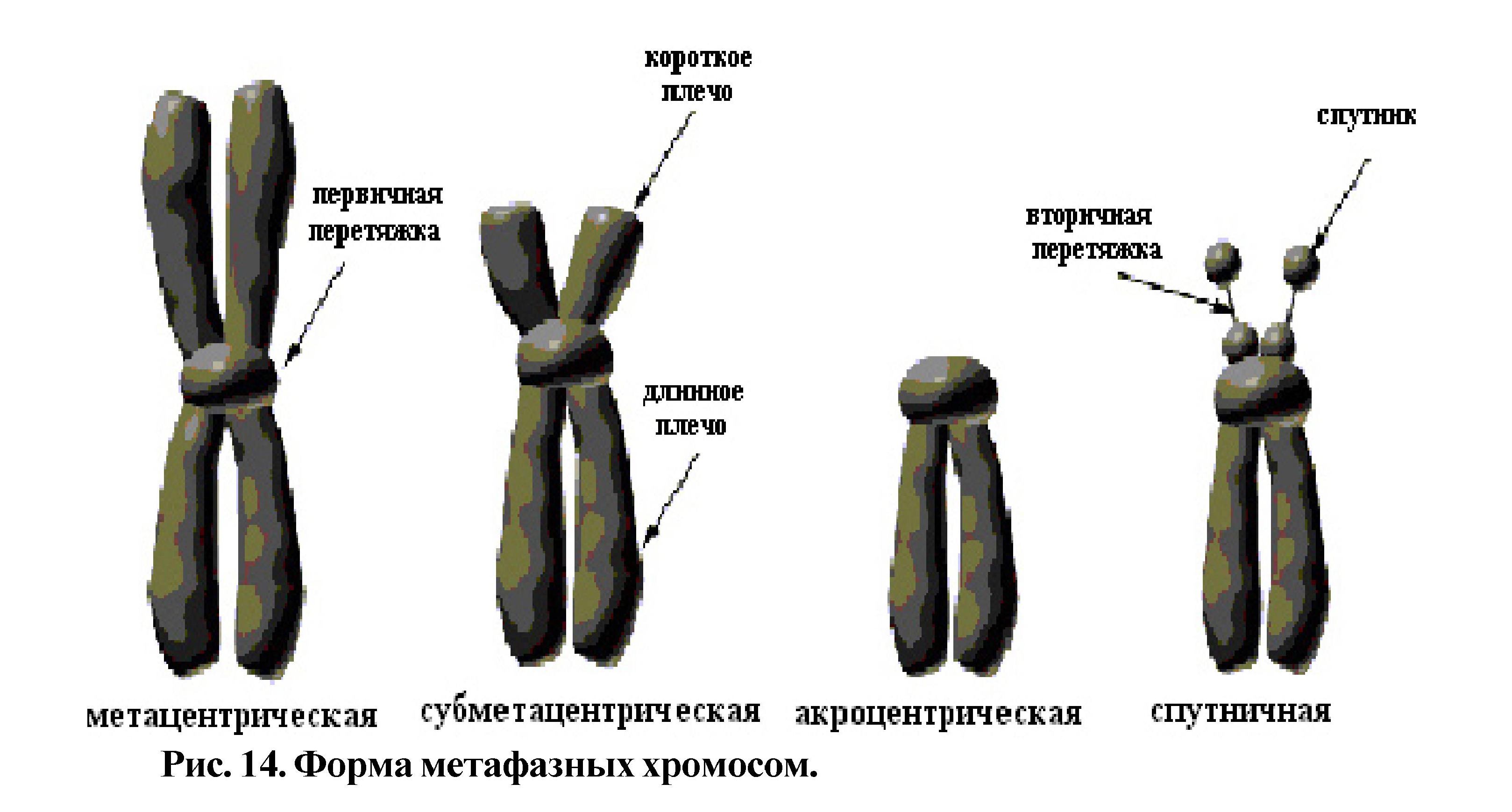

Различают структурный (конститутивный) гетерохроматин — участки постоянно конденсированные, неинформативные. Второй вид гетерохроматина — факультативный, это те участки, которые могут деконденсироваться и переходить в активное состояние. При подготовке к делению происходит постепенная общая конденсация хроматина и весь генетический материал представляет собой факультативный гетерохроматин; в световом микроскопе он обнаруживается в виде плотных структур — хромосом.

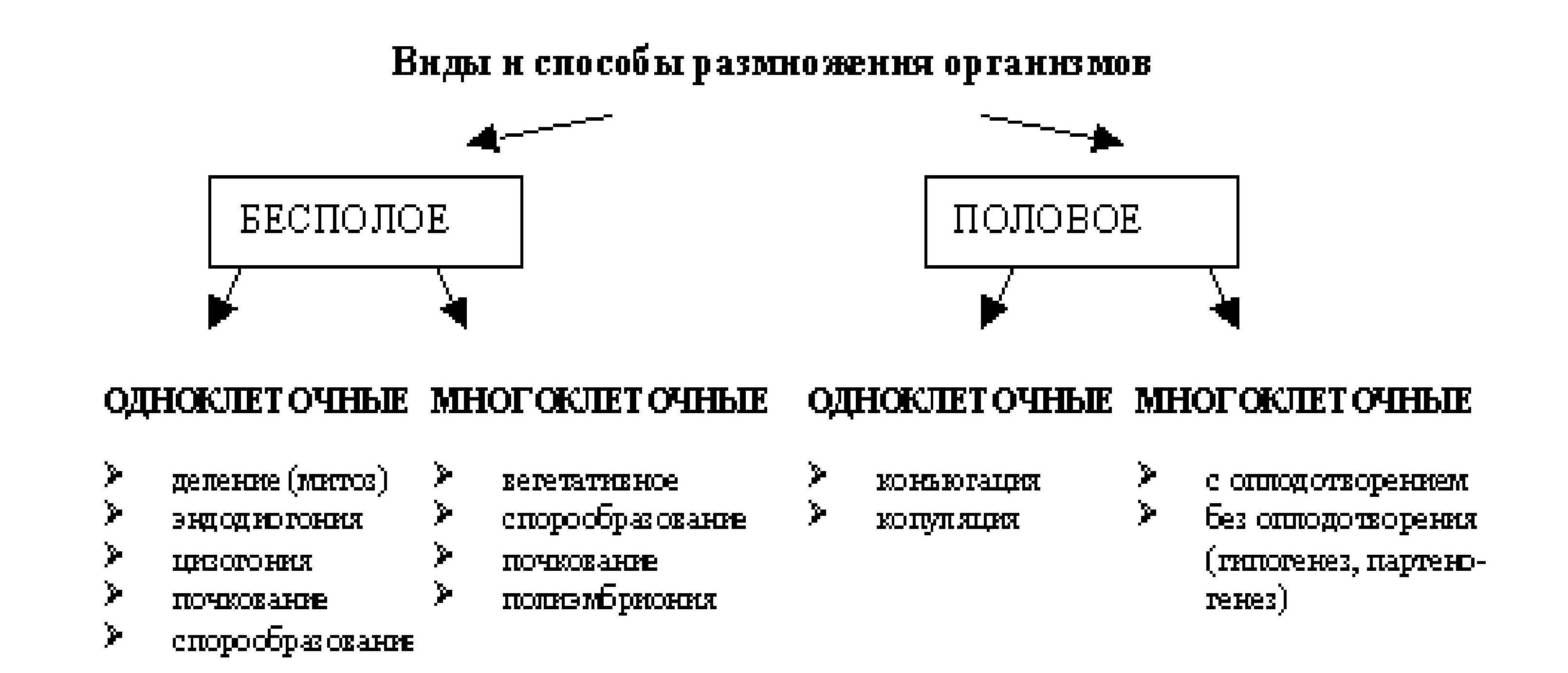

Процесс конденсации хроматина очень важен для регуляции активности генетического материала и для свободного распределения хромосом в цитоплазме клетки во время деления. По мере конденсации активность хроматина снижается. В результате усиления компактизации хроматина и процесса спирализации метафазные хромосомы уменьшаются по длине в несколько тысяч раз и свободно размещаются в цитоплазме клетки, а затем расходятся к полюсам. Форма метафазных хромосом зависит от расположения центромеры.

Различают метацентрические, субметацентрические, акроцентрические хромосомы и хромосомы с вторичной перетяжкой (спутничные) (рис. 14).

Различают несколько уровней организации хроматина (рис.15):

1. Расправленные нити. Эта структура состоит из 1 молекулы ДНК и молекул гистонов, расположенных параллельно. Неактивный хроматин.

2. Нуклеосомный уровень. Формируются компактные структуры из 8 молекул гистонов и участка молекулы ДНК (около 200 пар нуклеотидов) — нуклеосомы. Хроматиновая нить укорачивается в 7 раз. Наиболее активный хроматин.

3. Нуклеомерный. Объединяются 8-10 нуклеосом, образуется нуклеомер. Укорочение нити в 20 раз.

4. Хромомерный. Нуклеомерная нить образует петли, соединённые белками. Укорочение в 200 раз.

5. Хромонемный уровень образуется в результате сближения хромомеров по длине.

6. Хроматидный. Хромонема складывается в несколько раз, образуя тело хроматиды. Хроматиду можно назвать нереплицированной хромосомой. После репликации ДНК хромосома содержит 2 хроматиды — это реплицированная хромосома.

V. Способы репродукции клеток

Различают несколько способов деления клеток: митоз, амитоз, мейоз.

Митоз — универсальный способ деления клеток. Это непрямое сложное деление, характерное для соматических клеток. Биологическое значение митоза — увеличение количества генетически идентичных клеток.

Амитоз — это простое, прямое деление ядра на две или более частей. Не формируется аппарат деления, способствующий строго равномерному распределению генетического материала между дочерними ядрами. Дочерние ядра могут содержать разный объём генетического материала. Таким образом, амитоз нельзя считать полноценным делением. Деление цитоплазмы часто не происходит, и тогда образуются двуядерные (многоядерные) клетки. Такие клетки теряют способность в дальнейшем вступать в полноценное митотическое деление. Различают три вида амитоза: реактивный, дегенеративный и генеративный.

Мейоз — сложное деление, в результате которого образуются половые клетки (гаметы). Состоит из двух последовательных делений. Особенно сложным является первое деление мейоза (профаза I). При мейозе происходит перекомбинация генетического материала (кроссинговер, независимое расхождение целых хромосом в анафазе I и независимое расхождение хроматид в анафазе II). В результате мейоза образуются гаплоидные клетки («nc») и возникает комбинативная изменчивость. Биологическое значение мейоза состоит в поддержании постоянства кариотипа и возникновении генетически неидентичных гамет, что определяет формирование организмов с индивидуальными особенностями. Мейоз происходит в процессе гаметогенеза (образование половых клеток) в половых железах (гонадах).

VI. Эндорепродукция

Эндорепродукция — явление, связанное не с увеличением количества клеток, а с увеличением (репродукцией) генетического материала в клетке. Различают два вида эндорепродукции: эндомитоз и политению.

Эндомитоз происходит при нарушении нормального хода митоза (сохранение ядерной оболочки в профазе, разрушение митотического аппарата в начале анафазы) и приводит к увеличению плоидности клетки, кратное » n «. Если в эндомитоз вступила клетка, содержавшая 2n, то образуется клетка — 4 n и т. д. Таким образом, результат эндомитоза — полиплоидия.

Политения — образование гигантских политенных (многонитчатых) хромосом. В периоде S одна репликация ДНК следует за другой десятки и сотни раз, поэтому образуются хромосомы, содержащие сотни молекул ДНК. Важным является то, что это — интерфазные хромосомы, на которых идут транскрипционные процессы (области пуффов), и это можно наблюдать в световой микроскоп. Сравнивая локализацию пуффов и синтез определённых белков, можно составить цитологические карты хромосом, то есть ориентировочно определить локализацию отдельных генов на хромосоме (рис.16). Биологическое значение политении — увеличение числа идентичных генов, и как следствие, резкая интенсификация синтеза определённых белков.

Источник

5. Биологическое значение митоза. Амитоз, эндомитоз, политения

Биологическое значение митоза заключается в точном распределении генетической информации между дочерними клетками и в поддержании постоянства числа хромосом и, в целом, — кариотипа.

Митоз – не единственный способ деления клеток. Эукариотические клетки могут делиться и прямым делением – амитозом.Амитоз – прямое деление клеток и (или) ядер, характерное для регенерирующих тканей, или опухолей. При этом не происходит конденсация хромосом и не образуется веретено деления. Типичный амитоз начинается с образования перетяжки ядра, затем цитоплазмы и разделения их на две неравные части. Бывает, что делится только ядро, а цитоплазма не делится; тогда образуютсямногоядерные клетки. В последнее время установлено, что при амитозе возможно равномерное распределение генетического материала между дочерними клетками, хотя механизм его не вполне ясен.

Разновидностью митоза является эндомитоз. Приэндомитозепроисходит удвоение числа хромосомбез деления ядра, что приводит к образованию полиплоидных клеток. Т. е.при эндомитоземитоз блокируется на стадии анафазы.

При политениинаблюдается многократное удвоение хроматид без их конденсации, при этом они не расходятся, и в результате образуютсяполитенные (многонитчатые, гигантские) хромосомы, например, в слюнных железах мухи дрозофилы или клетках печени человека (количество удвоений = 2 n , гдеn≤ 9, т. е. до 1052 нитей в 1 хромосоме). При политении клетка как бы не может выйти изS– периода интерфазы.

Впервые гигантские хромосомы в клетках слюнных желез дрозофилы наблюдал и опубликовал эти данные Н.К.Кольцов.

Лекция № 6

Тема лекции:Половое размножение. Мейоз

1. Формы полового размножения.

2. Мейоз, его фазы и стадии.

3. Биологическое значение полового размножения и мейоза.

4. Место мейоза в жизненном цикле организмов.

1.Формы полового размножения

В основе полового размножения лежит половой процесс— объединение наследственного материаладвух разных особей (родителей) для развития потомка (при этом увеличения количества особей не происходит).

Пример: конъюгацияу простейших – временное соединение двух особей с целью обмена (рекомбинации) наследственным материалом; впоследствии они размножаютсябесполым способом.

Затем в процессе эволюции выработались гаметы — специализированные гаплоидные клетки для обеспечения генеративной функции. При слиянии двух гамет (оплодотворении) образуетсязигота– дочерняя особь на самой ранней стадии развития.

Первоначально гаметы двух родителей не отличались друг от друга – явление изогамии.Затем появилсяполовой диморфизм – наличие разницы в строении гамет, половых органов и самого тела у представителей родительской пары, которые получают названиясамки и самца. На схеме представлены все известные формы полового размножения.

Гермафродитизм– наличие в одном организме и мужской, и женской половых желез, в которых образуются гаметы обоих типов. Этоистинный гермафродитизм,который встречается у различных червей, в том числе у дождевого червя, и у человека (примозаицизме по половым хромосомам: одни клетки имеют хромосомы ХХ, другие – ХY).

Схема – Формы полового размножения

Интересно отметить, что у истинных гермафродитов самооплодотворениевстречается редко, это достигается несовпадением времени созревания яйцеклеток и сперматозоидов или особенностями строения наружных половых органов.

Существует также разновидность полового размножения, когда дочерний организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки, это — девственное развитие, илипартеногенез(от греч.партенос – девственница). Имеется несколько разновидностей девственного развития, которые в совокупности называютсянерегулярными формами полового размножения.

При партеногенезекак таковом яйцеклетка начинает делиться без внешней стимуляции. При этом, как правило, образуются особи сдиплоиднымисоматическими клетками. Восстановление диплоидного набора хромосом происходит обычно путем слияния яйцеклетки и редукционного тельцаIIпорядка после второго деления мейоза.

Партеногенез бывает облигатный(обязательный), в частности, у кавказской скальной ящерицы, ифакультативный(у пчел, муравьев, тлей, дафний). У пчел, например, женские особи (рабочие пчелы и матка) развиваются из оплодотворенных яиц (затем – разный тип питания), а из неоплодотворенных яиц развиваютсягаплоидные трутни.

Дафнии летом размножаются партеногенетически (только самки), а осенью из яиц развиваются также и самцы; происходит наружное оплодотворение яиц (в воде), и образовавшаяся зигота зимует в водоеме. Весной из нее развивается самка.

Чередование партеногенезасзигогенезом называетсягетерогонией, иливторичной сменой поколений.

Партеногенез характерен для многих паразитов. Он обеспечивает рост численности особей в условиях, когда встреча партнеров противоположного пола затруднена.

Имеются указания на возможность девственного развития у человека. В яичниках девственниц, погибших при случайных обстоятельствах, находили зародыши на ранних этапах дробления. Однако завершение развития таких зародышей у людей невозможно, для этого необходимо наличие обоих геномов, мужского и женского.

Партеногенез также бывает естественный и искусственный(индуцированный), когда яйцеклетку стимулируют к делению различными физическими и химическими факторами.

Гиногенез(от греч.gynos– женщина,genos– род) – разновидность партеногенеза, при котором сперматозоид только активирует яйцеклетку к делению, но его ядро не сливается с ядром яйцеклетки. При этом все потомки – женского пола. Бываетестественный– у серебряного карася, тритона иискусственный — у тутового шелкопряда, рыб, амфибий.

У серебряного карася все особи самки, их яйцеклетки стимулируются спермиями других видов рыб!

Андрогенез (от греч.andros– мужчина) – разновидность партеногенеза, при котором ядро яйцеклетки погибает, а ядро проникшего в нее сперматозоида (или два ядра после слияния) делится и дает особь с отцовскими признаками. Бываетестественный(у некоторых наездников) иискусственный(у тутового шелкопряда). Известны опытыБориса Львовича Астаурова(1904 – 1974) по выведению линий тутового шелкопряда с исключительно отцовскими признаками (путем нагревания только что оплодотворенной яйцеклетки).

Источник