- Способы регуляции сердечной деятельности

- Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов

- Урок 24. Биология 8 класс ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов»

- Реферативная работа на тему «Рефлекторная регуляция сердечно-сосудистой системы»

Способы регуляции сердечной деятельности

От величины сердечного выброса зависят два условия выполнения адекватной текущим задачам нутритивной функции системы кровообращения: обеспечение оптимального количества циркулирующей крови и поддержание (совместно с сосудами) определенного уровня среднего артериального давления (70—90 мм рт. ст.), необходимого для удержания физиологических констант в капиллярах (25—30 мм рт. ст.). При этом обязательным условием нормальной работы сердца является равенство притока крови по венам и ее выброса в артерии. Решение этой задачи обеспечивается, в основном, механизмами, обусловленными свойствами самой сердечной мышцы. Проявление этих механизмов называют миогенной ауторегуляцией насосной функции сердца. Существуют два способа ее реализации: гетерометрическая — осуществляется в ответ на изменения исходной длины волокон миокарда, гомеометрическая — происходит при их сокращениях в изометрическом режиме.

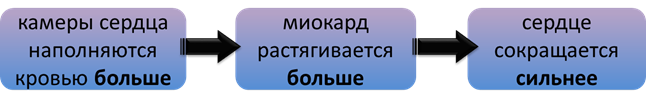

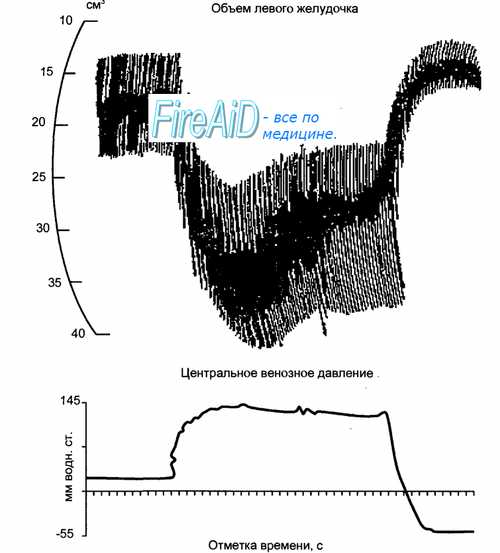

Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Изучение зависимости силы сокращений сердца от растяжения его камер показало, что сила каждого сердечного сокращения зависит от величины венозного притока и определяется конечной диастолической длиной волокон миокарда. Эта зависимость получила название гетерометрическая регуляция сердца и известна как закон Франка—Старлинга: «Сила сокращения желудочков сердца, измеренная любым способом, является функцией длины мышечных волокон перед сокращением», т. е. чем больше наполнение камер сердца кровью, тем больше сердечный выброс (рис. 9.16). Установлена ультраструктурная основа этого закона, заключающаяся в том, что количество актомиозиновых мостиков является максимальным при растяжении каждого саркомера до 2,2 мкм.

Увеличение силы сокращения при растяжении волокон миокарда не сопровождается увеличением длительности сокращения, поэтому указанный эффект одновременно означает увеличение скорости нарастания давления в камерах сердца во время систолы.

Инотропные влияния на сердце, обусловленные эффектом Франка— Старлинга, играют ведущую роль в увеличении сердечной деятельности при усиленной мышечной работе, когда сокращающиеся скелетные мышцы вызывают периодическое сжатие вен конечностей, что приводит к увеличению венозного притока за счет мобилизации резерва депонированной в них крови.

Отрицательные инотропные влияния по указанному механизму играют существенную роль в изменениях кровообращения при переходе в вертикальное положение (ортостатическая проба). Эти механизмы имеют большое значение для согласования изменений сердечного выброса и притока крови по венам малого круга, что предотвращает опасность развития отека легких.

Термином «гомеометрическая регуляция» обозначают миогенные механизмы, для реализации которых не имеет значения степень конечно-диастолического растяжения волокон миокарда. Среди них наиболее важным является зависимость силы сокращения сердца от давления в аорте (эффект Анрепа) и хроно-инотропная зависимость. Этот эффект состоит в том, что при увеличении давления «на выходе» из сердца сила и скорость сердечных сокращений возрастают, что позволяет сердцу преодолевать возросшее сопротивление в аорте и поддерживать оптимальным сердечный выброс.

Источник

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов

Урок 24. Биология 8 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов»

Сердце человека работает на протяжении всей его жизни – во время работы, отдыха и сна. Обычно мы не думаем о нём, оно сокращается независимо от нашего сознания. Мы не можем управлять работой сердца. Но сердце не всегда работает одинаково. В полном покое оно перекачивает около 5 литров крови в минуту, а при физических нагрузках эта величина может достигать 30 литров. При волнении, переживаниях, восторге, интенсивной мышечной деятельности, физической работе, занятиях спортом частота сердечных сокращений увеличивается. Недаром говорят: «Сердце готово выскочить из груди». А во время сна частота сердечных сокращений уменьшается.

Сердце в значительной степени способно к самостоятельной регуляции силы своих сокращений.

Один из главных механизмов саморегуляции связан с изменением длины мышечных волокон миокарда. Чем больше крови притекает к сердцу во время расслабления, тем больше растянуты мышечные волокна и тем сильнее они сокращаются.

Увеличение силы сокращения сердечной мышцы в ответ на её растяжение называется законом сердца. Благодаря такому механизму сердце работает как насос, который прокачивает поступающую к нему кровь.

Хоть сердце и имеет свою собственную систему регуляции, для его нормальной работы необходим контроль нервной системы. Она приспосабливает силу и частоту сердечных сокращений к запросам работающих органов. Когда человек отдыхает, сердце работает медленнее, при физической нагрузке сердце работает сильнее и чаще.

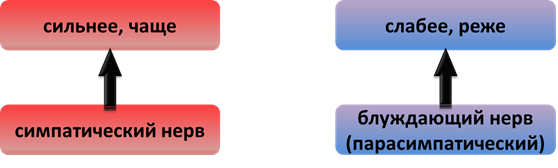

Так происходит потому, что к сердцу подходят два нерва: симпатический, который ускоряет деятельность сердца, и блуждающий (или парасимпатический), замедляющий сердечную деятельность.

Влияние нервной системы на деятельность сердца легко установить в экспериментах на животных. Если у собаки или крысы раздражать электрическим током блуждающий нерв, то сокращения сердца становятся более редкими и менее сильными. При стимуляции симпатических нервов, идущих к сердцу, его сокращения учащаются и усиливаются.

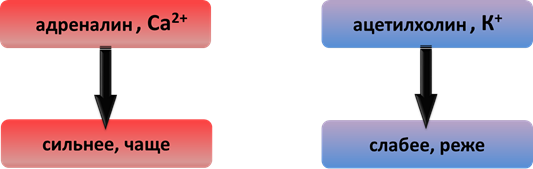

Работа сердца регулируется не только нервным, но и гуморальным путём, который осуществляется через кровь. Например, надпочечники вырабатывают гормон адреналин, который усиливает и учащает сердечные сокращения.

А гормон ацетилхолин снижает частоту сердечных сокращений.

Способность к работе сердечной мышцы зависит от ионного состава крови. Увеличение концентрации ионов калия тормозит работу сердца, а избыток ионов кальция, наоборот, усиливает его работу.

Сердце человека адаптируется к физическим нагрузкам только при условии согласованных действий собственно сердечных, нервных и гуморальных механизмов регуляции функций.

Если извлечь сердце из трупа недавно погибшего человека и пропустить через его сосуды питательную жидкость, которая обогащена кислородом, то оно может некоторое время сокращаться вне организма. Это происходит потому, что в мышце сердца находятся особые структуры, способные обеспечивать его работу.

Способность сердца ритмически возбуждаться без внешних раздражений под влиянием импульсов, возникающих в нём самом, называется автоматизмом.

Регуляция работы кровеносных сосудов также осуществляется нервным и гуморальным путём.

Симпатический нерв усиливает деятельность сердца, но при этом сужает сосуды, отходящие от него. В результате этого повышается давление на стенки сосудов.

Когда оно достигает максимального уровня, в работу включается блуждающий нерв, который ослабляет деятельность сердца и в тоже время расширяет просвет кровеносных сосудов.

Гормон адреналин сужает большинство сосудов (артерии кожи, органов брюшной полости и лёгких). Ацетилхолин, наоборот, расширяет протоки кровеносных сосудов.

Интенсивность поступления крови в ткани зависит от их потребности в питательных веществах и кислороде, а также от накопления продуктов обмена.

У человека в состоянии покоя заполнено кровью только около 30 процентов капилляров. Увеличение содержания продуктов обмена веществ в тканях приводит к расширению функционирующих сосудов и заполнению кровью незаполненных капилляров и артериол.

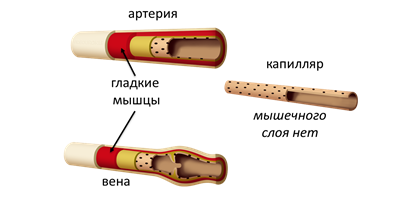

В стенках большинства сосудов находится гладкая мышечная ткань. Благодаря её сокращению и расслаблению происходит изменение диаметра сосудов. В стенках капилляров нет мышечного слоя, поэтому величина их просвета зависит от давления в артериолах и лежащих рядом тканях.

Когда происходит расширение сосудов в одних участках тела, то в других участках наблюдается их рефлекторное сужение.

Именно по этой причине после приёма пищи мышцы тела получают меньшее количество крови, чем пищеварительная система, и, наоборот, при физической нагрузке органы брюшной полости хуже снабжаются кровью, чем мышцы.

Главным отделом нервной системы, который отвечает за работу сосудов, является сосудодвигательный центр.

Он расположен в продолговатом мозге. Его активность регулируется нервными импульсами, которые поступают от чувствительных нервов и других отделов центральной нервной системы. Свидетельством таких явлений является покраснение или, наоборот, бледность кожи лица при волнении или испуге.

Итог урока. Сердце обладает автоматизмом – сокращается под влиянием раздражений, возникающих в нём самом. Нормальная работа сердца возможна только при условии согласованных действий собственно сердечных, нервных и гуморальных механизмов регуляции функций. Симпатический нерв ускоряет и увеличивает работу сердца и сужает просвет сосудов, блуждающий нерв – тормозит работу сердца и расширяет кровеносные сосуды. На сердце и сосуды также влияют гуморальные факторы, например адреналин и ацетилхолин, соли кальция и калия.

Источник

Реферативная работа на тему «Рефлекторная регуляция сердечно-сосудистой системы»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ СПО «Ржевское медицинское училище (техникум)»

Реферативная работа на тему:

«Рефлекторная регуляция сердечно-сосудистой системы»

Сахнюк Ольга Григорьевна

Реферат написан с целью углубления и расширения знаний преподавателя по теме: «Рефлекторная регуляция сердечно-сосудистой системы».

В реферате подробно изложены механизмы иннервации сердца и сосудов, охарактеризованы центральные механизмы рефлекторной регуляции сердечнососудистой системы. Рассмотрена роль гипоталамуса как высшего подкоркового центра вегетативной нервной системы.

Показана возможность формирования патологических условных рефлексов, имеющих значения в этиологии ряда сердечнососудистых заболеваний.

Эти знания необходимы для грамотного и по возможности доступного изложения лекционного материала для студентов по этой теме.

1. Блуждающий нерв.

2. Симпатические нервы.

3. Интракардиальная нервная система переферические рефлексы.

4. Влияние на сердце блуждающего нерва.

5. Влияние на сердце симпатических нервов.

2. Механизмы расширения кровеносных сосудов.

3. Сосудорасширяющие нервы.

4. Тонус кровеносных сосудов.

Ш. Центральные механизмы регуляции сердечнососудистой системы.

1. Нервные центры, участвующие в регуляции сердечнососудистой системы.

2. Бульбарный сосудодвигательный центр.

1У. Рефлекторная регуляция сердечнососудистой системы.

1. Рефлексогенные зоны.

2. Классификация рефлекторных реакций сердечнососудистой системы.

3. Наиболее важные рефлексы сердечнососудистой системы.

а/ депрессорный рефлекс.

б/ прессорный рефлекс.

в/ рефлекс полых вен.

г/ разгрузочный рефлекс с малого круга кровообращения.

д/ регуляция с левого сердца.

4. Роль гипоталамуса в регуляции.

5. Влияние коры головного мозга в регуляции сердечнососудистой системы.

6. Рефлекторные влияния на сердечнососудистую систему в условиях патологии.

I . Надежность функционирования аппарата кровообращения обеспечивается совершенством регуляции деятельности сердца и сосудов. Механизмы, регулирующие функцию сердца, могут быть подразделены на три группы: внутриклеточные, внутриорганные и внеорганные.

1.Нервная регуляция сердца осуществляется импульсами, поступающими к сердцу из центральной нервной системы по блуждающим и симпатическим нервам.

Блуждающие нервы имеют центры в продолговатом мозгу. Тела первых нейронов, отростки которых образуют блуждающие нервы, расположены в продолговатом мозге. Кончаются отростки этих нейронов в интрамуральных ганглиях сердца. Здесь находятся вторые нейроны, отростки которых идут к синоатриальному узлу, мышечным волокнам предсердий, атриовентрикулярному узлу, верхней частит проводящей системы. Миокард желудочков сердца не иннервируется блуждающим нервом.

2. Первые нейроны симпатической нервной системы, передающие импульсы к сердцу, расположены в боковых рогах пяти верхних сегментов грудного отдела спинного мозга. Отростки этих нейронов заканчиваются в шейных верхних грудных симпатических узлах. В этих узлах находятся вторые нейроны, отростки которых идут к сердцу. Большая часть симпатических нервных волокон, иннервирующих сердце, отходят от симпатических узлов.

Симпатические нервные волокна идут к синоатриальному узлу, пресердиям и желудочкам.

3. Сердце приспосабливается к условиям внешней и внутренней среды. Косицкий развил концепцию о внутрисердечной регуляции.

Интракардиальная нервная система. Наблюдения над животными, перенесшими операцию пересадки сердца. Сердце полностью лишенное экстракардиальных регулирующих влияний, не только справляется со своей основной задачей – нагнетанием крови, но может менять интенсивность этой функции, непрерывно приспосабливая ее к потребностям организма. Животные с полностью денервированным сердцем хорошо переносят значительные перегрузки.

Внутри сердца могут замыкаться «короткие» периферические рефлекторные дуги. Эти «периферические рефлексы» могут регулировать ряд функций сердца и в первую очередь, возможно, силу сокращений.

Роль внутрисердечной нервной системы была доказана на кафедрах физиологии Московского Государственного университета имени М.В.Ломоносова и на кафедре II Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова.

Внутрисердечная нервная система может оказывать влияние на все основные функции сердца: автоматизм, проведение, возбуждение и сократимость миокарда.

В регуляции системного кровообращения проявляется важная роль внутрисердечной нервной системы. Она участвует и в регуляции коронарного кровообращения.

Внутрисердечная нервная система осуществляет 2 противоположных влияний: холинергические и адренергические. Усиление функции сердца реализуется через адренергические эфферентные нейроны, а угнетение функции сердца через холинергические эфферентные интракардиальные нейроны. Внутрисердечная нервная система осуществляет обеспечение работы сердца как целого, косвенным образом участвуя и в регуляции общей гемодинамики.

В проблеме внутрисердечной нервной системы остается еще много неясного.

4. Влияние на сердце блуждающего нерва.

Братья Вебер в 1845г обнаружили, что раздражение блуждающих нервов тормозит работу сердца вплоть до полной его остановки в диастоле. И.П.Павлов проводил опыты по влиянию на сердце блуждающих нервов на собаках. При слабом раздражении блуждающего нерва происходит замедление сердечных сокращений. Это отрицательный хронотропный эффект. Одновременно отмечается уменьшение амплитуды сокращений – отрицательный инотропный эффект. Понижение возбудимости – отрицательный батенотропный эффект. Проведение возбуждения по сердцу ухудшается. Это – отрицательный дромотропный эффект. Нередко при раздражении блуждающего нерва наблюдается полный атриовентрикулярный блок.

5.Влияние на сердце симпатических нервов.

Действие на сердце симпатических нервов впервые было изучено в 1867г братьями Ционами, а затем И.П.Павловым.

Симпатические нервы действуют на сердце учащающее (положительный хронотропный эффект). И.П.Павлов в 1887г обнаружил нервные волокна, вызывающие усиление сердечных сокращений без заметного учащения ритма (положительный гипотропный эффект). Раздражение сердечных ветвей симпатического нерва улучшает проведение возбуждения в сердце (положительный дромотропный эффект) и повышает возбудимость сердца (положительный батмотропный эффект).

Симпатические нервы в отличие от блуждающего нерва включаются в экстренных случаях.

Перерезка симпатических нервов или их фармакологическая блокада (дигидроэрготоксином или абдезаном) вызывают урежение сердечного ритма на 20- 25 % .

В 1948 г. Алквист установил, что симпатическая нервная система действует на все органы через 2 вида рецепторов: в сердце есть

В ранний период антогенеза сначала, формируются — адренорецепторы

А потом уже — адренорецепторы. Высокий тонус симпатикус у детей этим и объясняется (за это отвечают — адренорецепторы, а они начинают раньше функционировать.

Симпатические нервы оказывают существенное влияние на обменные процессы (трофическая функция). Возрастает активность всех окислительных ферментов, потребление О2 увеличивается сердечной мышцей. Поэтому абзидан применяют тогда, когда надо снизить потребление сердцем О2 , т.е. снизить обменные процессы.

Механизм передачи возбуждения блуждающим нервом.

Выделяется медиатор ацетилхолин. Ацетилхолин действует на клетки синусного узла. Происходит урежение или остановка сердца. Если раздражать длительно блуждающий нерв у млекопитающих наступает остановка сердца. Но, не смотря на продолжительное раздражение блуждающего нерва, появляются отдельные сильные сокращения сердца явление ускользания.

Электрокардиографически удалось выяснить, что после остановки возникают комплексы без зубца Р. т.е. автоматия переходит к атриовентрикулярному узлу и возникает атриовентрикулярный ритм. Такой ритм можно встретить в клинике.

Тонус блуждающих нервов очень высокий, постоянный блуждающий нерв всегда сдерживает сердечный ритм. Тонус блуждающих нервов имеет рефлекторную природу. Рефлексы эти идут с аорты и синокароодитных областей. У спортсменов тонус блуждающих нервов повышен. Механизм передачи возбуждения симпатическими нервами.

Выделяется медиатор норадреналин. Действие его ускорение диастолической деполяризации клеток синусного узла. Поэтому чаще происходят сокращения сердца.

П. В 1842 г. Вальтером в опытах на лягушках и в 1852 г. Кл. Бернаром в экспериментах на ухе кролика были обнаружены симпатические нервы, иннервирующие артерии и артериолы, обладающие сосудосуживающим действием.

1. Различают сосудосуживающие нервы (вазоконстрипторы) и сосудорасширяющие нервы (вазодилататоры). Сосудосуживающие нервы – симпатические нервы доказали это Вальтер и Кл. Бернар), но скоро было

установлено, что не все симпатические нервы обладают сосудосуживаюшим влиянием. Сосудосуживающим влиянием обладают лишь симпатические нервные волокна, действующие при посредстве — адренорецепторов (это белковая структура мембраны гладкомышечных клеток сосудистой стенки) Симпатические сосудосуживающие нервы берут начало в боковых рогах нижних шейных, грудных и верхних поясничных сегментов спинного мозга. Отсюда идут преганглинарные волокна до ганглиев пограничного симпатического ствола. Постганглионарные волокна достигают сосудов. На их окончаниях могут выделяться норадреналин и ацетилхолин.

Симпатическая сосудосуживающая иннервация распространена во всех участках сосудистого русла.

2.Механизмы расширения кровеносных сосудов: пассивный и активный.

Пассивное расширение происходит в результате понижения тонуса симпатических сосудосуживающих нервов.

Активное расширение сосудов происходит в результате возбуждения специальных сосудорасширяющих нервов. Пассивное расширение кровеносных сосудов лежит в основе общих, системных реакций сосудистой системы (когда необходимо расширить все кровеносные сосуды). Активное расширение сосудов лежит в основе местных регионарных сосудистых реакций.

3.Сосудорасширяющие нервы бывают 4- х видов:

1. Некоторые парасимпатические нервные волокна. Это барабанная стуруна «идущая в составе лицевого нерва (расширяет кровеносные сосуды слюнных желез). Парасимпатические волокна, идущие в составе язычного нерва (расширяют сосуды языка) парасимпатические волокна, идущие в составе срамного нерва расширяют сосуды органов малого таза.

П. Симпатические холинергические нервные волокна. Ими расширяются сосуды скелетных мышц.

Ш. Симпатические адренергические волокна, действующие при участии адренорецепторов. Они обеспечивают расширение коронарных сосудов, сосудов мозга и некоторых отделов кишечника.

1У. Чувствительные волокна задних корешков спинного мозга по механизму

аксон- рефлекса (ответная реакция , осуществляемая аксоном чувствительной нервной клетки без участия ЦНС . Расширение сосудов по этому механизму характерно для сосудов кожи и некоторых органов брюшной полости.

4.Тонус кровеносных сосудов — состояние постоянного напряжения гладкой мускулатуры сосудистой стенки, обеспечивающее определенную степень сужения. Нервная система регулирует тонус в соответствии с состоянием организма. Основная же роль в поддержании сосудистого тонуса принадлежит перефирическим механизмам (миогенный компонент)– гладкие мышцы сосудов сокращаются в ответ на растяжении ее движущимся потоком крови. Структурный компонент – стенка сосуда жестка, упруга за счет коллагеновых волокон.

Ш. Центральные механизмы регуляции сердечно – сосудистой системы.

1. Деятельность сердечно — сосудистой системы находится под контролем ЦНС. На различных уровнях ЦНС находятся нервные центры, участвующие в регуляции сердечно – сосудистой системы. По механизму деятельности, по характеру взаимоотношения с рабочими органами нервные центры делятся на 2 группы:

1. Сегментарные (рабочие);

2. Надсегментарные (координационные нервные центры).

Сегментарные центры прямо связаны с рабочим органом и участвует в регуляции его функции.

Надсегментарные центры непосредственно с рабочими органами не связаны, а они участвуют в регуляции сердечно – сосудистой системы путем воздействия на функциональное состояние сегментарных нервных центров. Надсегментарный сосудодвигательный центр (бульбарный) находится в продолговатом мозгу. Он играет важную роль. Овсянинков доказал, что сегментарные центры сосудодвигательных нервов располагающиеся в спинном мозгу самостоятельного значения не имеют. Они – промежуточная станция для передачи возбуждения из вышележащих центров. Надсегментарные центры есть в коре головного мозга, в промежуточном мозге, но они действуют на центры продолговатого и спинного мозга.

2. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга выполняет 2 функции: 1) тоническую (обеспечивает тонус кровеносных сосудов, поддерживает на постоянном уровне гемодинамические показатели 2) рефлекторную (осуществляет важные рефлекторные реакции сердечнососудистой системы

Бульбарный сосудодвигательный центр располагается в области дна 1У желудочка. Он входит в состав ретикулярной формации продолговатого мозга. Бульбарный сосудодвигательный центр – парное образование. Проводящими путями они связаны с сосудодвигательными центрами спинного мозга соответствующей стороны.

Овсянников установил, что в сосудодвигательном центре есть 2 части:

Сосудосуживаюшая (прессорная) и сосудорасширяющая (депрессорная)

Точных границ здесь нет. Но установлено, что клетки прессорного отдела располагаются в более верхних отделах, латерально и более глубоко (вентральнее) по сравнению с депрессорным центром (он ниже, медиальнее и поверхностнее, т.е. дорзальнее)

Между этими отделами существуют, антогонистические отношения. Возбуждение одного отдела вызывает торможение другого.

Особенно часто антогонические отношения проявляются при раздражении сосудорасширяющего центра. Для сосудосуживающего центра характерно состояние постоянного тонуса (рефлекторное влияние, влияние вышележащих отделов ЦНС, раздражающее действие продуктов метаболизма). Сосудорасширяющий центр не характеризуется тонусом. Он возбуждается только рефлекторно. Сосудорасширяющие центры связи с нижележащими центрами не имеет. Поэтому расширение кровеносных сосудов при возбуждении сосудорасширяющего центра всегда имеет пассивный характер (т.е. раз он возбужден, сосудосуживающий центр заторможен, возбуждение от него не идет в спинном мозге, к сосудам, и они расширяются).

1У. Рефлекторная регуляция сердечнососудистой системы.

В основе регуляции лежит механизм рефлекторной саморегуляции. Сущность рефлекторной саморегуляции сводится к тому, что в ответ на изменения в сфере кровообращения ЦНС вносит поправки, корректирует текущую деятельность сердца и просвет кровеносных сосудов.

Первые исследования И.П.Павлова были посвящены изучению кровообращения. В серии экспериментов, поставленных на животных, находящихся в почти естественных условиях, он выяснил закономерности, связанные с рефлекторной саморегуляцией уровня кровяного давления.

1. Важную роль в рефлекторной саморегуляции кровообращения в регуляции функций сердца играют рефлексогенные зоны сосудистой системы.

Рефлексогенные зоны – участки системы кровообращения, содержащие большое количество рецепторов, реагирующих на все изменения в системе кровообращения. Особенно важное значение имеют механорецепторы (реагируют на растяжение) прессорецепторы или барорецепторы (реагируют на повышение кровяного давления) хеморецепторы (реагируют на изменения газового состава крови и рецепторы объема (реагируют на изменение количества циркулирующих крови).

Существуют 5 крупных рефлексогенных зон:

1/ аортальная (располагается в области дуги аорты);

2/ синокаротидная (в области места разветвления общей сонной артерии

на наружную сонную артерию и внутреннюю сонную артерию);

3/ кардиальная рефлексогенная зона (само сердце);

4/ рефлексогенная зона в области устья полых вен;

5/ рефлексогенная зона в области легочных артерий.

В опытах Людвига и И.Ф.Циона на кроликах были найдены центростремительные волокна (веточки блуждающего нерва), идущие от сердца и аорты, рефлекторно изменяющие работу сердца и просвет сосудов. Раздражение периферического отрезка этого нерва не вызывает особых изменений (при перегрузке нерва), а раздражение центрального отрезка приводит к резкому падению кровяного давления, т.к. изменяется работа сердца и просвет сосудов. Этот нерв был назван депрессорным.

Депрессорные нервы несут возбуждение от механорецепторов и барорецепторов аортальной и синокаротидных рефлексогенных зон (эти нервы идут в составе блуждающего и языкоглоточных нервов).

Есть и прессорные нервные волокна – чувствительные волокна, передающие импульсы возбуждения от хеморецепторов аортальной и синокаротидной рефлексогенных зон.

ЦНС, получая информацию от рецепторов рефлексогенных зон, обеспечивает необходимые изменения в сердечнососудистой системе рефлекторным путем.

В механизме рефлекторных реакций сердечнососудистой системы различают 2 компонента: сердечный и сосудистый.

Сердечный компонент – изменение работы сердца за счет рефлекторного изменения тонуса центра блуждающих нервов.

Сосудистый компонент – изменение просвета кровеносных сосудов организма рефлекторным путем за счет изменения тонуса сосудосуживающего (прессорного) центра.

2.Классификация рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы:

I . По механизму действия:

2. Безусловные рефлексы.

II .По рецепторам, от которых начинается рефлекторная реакция.

2. Сопряженные рефлексы.

IV. По рабочему органу:

1. Сердечные рефлексы.

2. Сосудистые рефлексы.

V . По физиологическому эффекту или по характеру ответной реакции:

Собственные рефлексы – реакции сердечнососудистой системы в ответ на изменение работы самой сердечнососудистой системы.

Сопряженные рефлекторные реакции сердечнососудистой системы наступают в ответ на раздражение других органов (опыт Гольца).

Собственные рефлексы сердечнососудистой системы разделяются на 2 группы:

1. Системные рефлексы – возникают в ответ на раздражение рецепторов рефлексогенных зон. Имеют значение для всей сердечнососудистой системы.

2. Местные регионарные рефлексы – возникают в ответ на раздражение рецепторов, расположенных в различных участках системы кровообращения. Имеют местное значение.

3.Наиболее важные системные рефлексы сердечнососудистой системы.

I . Депрессорный рефлекс – рефлекторное понижение кровяного давления за счет замедления деятельности сердца и расширения просвета кровеносных сосудов, наступающее в связи с повышением кровяного давления.

Повышенное кровяное давление раздражает барорецепторы аортальной и каротидной рефлексоргенных зон. Импульсы возбуждения от этих зон по депроессорным нервным волокнам (идут в составе блуждающих нервов) и синокаротидному нерву (идет в составе языкоглоточного нерва) поступают в ЦНС в продолговатый мозг. Здесь часть импульсов переключается на центр блуждающих нервов. Что приводит к повышению тонуса этого центра. Поэтому количество тормозящих импульсов, идущих к сердцу, по блуждающим нервам увеличивается. Работа сердца замедляется, ослабевает, что способствует понижению кровяного давления. Часть афферентных импульсов поступает в сосудодвигательный центр (в депрессорную зону), вызывая возбуждение нейронов этого центра. Благодаря антогонистическим отношением депрессорной зоны и прессорной зоны сосудодвигательного центра тонус прессорной зоны понижается. А это приводит к снижению сосудосуживающего действия этой зоны, и сосуды расширяются (пассивно). Перегрузка блуждающих нервов не исключает депрессорного рефлекса (за счет расширения сосудов, но без изменения работы сердца). Депрессорный рефлекс обеспечивает постоянство кровяного давления, предупреждая как повышение, так и значительное снижение кровяного давления. При снижении артериального давления в связи с пониженным количеством идущих импульсов от аортальной и синокаротидной зон происходит понижение тонуса центра блуждающих нервов, что приводит к усилению и учащению сердечной деятельности. Создаются благоприятные условия для повышения тонуса сосудосуживающего центра, а это приводит к сужению сосудов и к повышению кровяного давления.

На съезде физиологов в 1979г. говорилось, что в экспериментах на животных депрессорный рефлекс получается хорошо. Но, чтобы он сработал, необходимо повысить кровяное давление до 180 мм рт. ст. Поэтому существуют ли депрессорные рефлексы у человека остается под вопросом.

П. Прессорный рефлекс или рефлекс с хеморецепторов.

В ответ на изменение газового состава крови (при повышении концентрации СО2 в крови или снижении О2 в крови) происходит раздражение хеморецепторов рефлексогенных зон аорты и синокаротидной зоны. От рецепторов возбуждение по прессорным волокнам поступает в ЦНС в продолговатый мозг в сосудодвигательный центр. Повышается тонус сосудосуживающего центра и к сужению сосудов. Одновременно часть импульсов поступает в центр регуляции выработки адреналина надпочечниками (в продолговатом мозгу). За счет нервных и гуморальных влияний происходит сужение сосудов, увеличение линейной скорости крови, укорочение времени кругооборота крови. Одновременно увеличивается вентиляция легких. Создаются благоприятные условия для насыщения крови кислородом, для освобождения от избытка СО2. Итак, вначале этого рефлекса выступает сосудистый компонент. Но так как сужение сосудов приводит к повышению кровяного давления, то вторично в результате раздражений барорецепторов рефлексогенных зон наступает рефлекторное замедление деятельности сердца, т.е. присоединяется сердечный компонент этого рефлекса. С помощью замедления работы сердца снижается кровяное давление, а сосуды остаются суженными. Значение рефлекса – стабилизация газового состава крови.

Ш. Рефлекс с полых вен (Рефлекс Бейнбриджа).

В 1915 г Брейнбридж опубликовал работу о рефлексе с полых вен. Но он описал только действие блуждающих нервов.

Этот рефлекс возникает при повышении давления крови в полых венах и выражается в рефлекторном усилении сердечной деятельности. В рефлекторном механизме есть только сердечный компонент.

При урежении сердечной деятельности, когда кровь перекачивается сердцем недостаточно. Происходит ее скопление в предсердиях и полых венах. При этом раздражается рефлексогенная зона (барорецепторы). Импульсы возбуждения по чувствительным волокнам блуждающего нерва идут в центр блуждающих нервов, вызывая понижение тонуса этого центра, что приводит к учащению сердечной деятельности. Одновременно часть импульсов по чувствительным волокнам задних корешков спинного мозга поступает в центры симпатических нервов, вызывая возбуждение этих центров, что также приводит к усилению сердечной деятельности. Происходит более интенсивное перекачивание крови из полых вен. Значение этого рефлекса заключается в том, чтобы обеспечивать соответствие между притоком крови и сердечным выбросом.

1У. Разгрузочный рефлекс с малого круга кровообращения (рефлекс Парина).

Этот рефлекс возникает при перенаполнении кровью малого круга кровообращения и выражается в рефлекторном замедлении сердечной деятельности и рефлекторном расширении сосудов большого круга кровообращения.

При переполнении кровью сосудов малого круга кровообращения раздражаются барорецепторы рефлексогенной зоны легочных артерий.

Афферентные импульсы поступают в ЦНС, в продолговатый мозг в центр блуждающих нервов, вызывая повышение его тонуса. Это приводит к замедлению деятельности сердца. Количество крови, поступающей в сосуды малого круга кровообращения, уменьшается.

Одновременно часть импульсов поступает в депрессорный центр, вызывая его возбуждение его тонуса. Тонус сосудосуживающего центра продолговатого мозга понижается, что приводит к пассивному расширению сосудов большого круга кровообращения. Из-за расширения венозных

(емкостных) сосудов часть крови, поступившей из малого круга кровообращения (через сердце) задерживается в венозных сосудах, т.е. происходит некоторое уменьшение массы циркулирующей крови.

Происходит нормализация давления крови в легочных сосудах. Таким образом, с помощью этого рефлекса осуществляется поддержка кровяного давления в малом кругу кровообращения на нормальном уровне.

У.Рефлекс с левого сердца

В левом предсердии находится большое количество рецепторов объема

(валюм — децепторов), раздражающихся при увеличении количества циркулирующей крови от валюм — рецепторов импульсы по чувствительным волокнам блуждающего нерва поступает в ЦНС в гипоталамическую область промежуточного мозга, вызывая торможение секреции антидиуретического гормона.

В связи с уменьшением выработки антидиуретического гормона уменьшается или уменьшается или прекращается факультативная реабсорбция воды в дистальном сегменте канальца нефрона, что приводит к увеличению диуреза, а это приводит к уменьшению и нормализации массы циркулирующей крови.

4. Роль гипоталамуса в регуляции ССС.

Необходимо отметить, что деятельность бульбарного сосудодвигательного центра находится под постоянным контролем гипоталамуса. Роль гипоталамуса в регуляции сосудистого тонуса выявляется после его выключения путем перерезки мозга на соответствующем уровне. При этом иногда рефлекторный ответ оказывается извращенным. Например, при раздражении рецепторов аорты и синокаратидной зоны вместо снижения давления наступает длительное его повышение (Р.С. Винницкая 1955г. Е.И.Шур 1959г.)

Из этого следует, что гипоталамус, заключая в себе высшие вегетативные центры, обеспечивает в норме слаженность и гибкость рефлекторной регуляции сосудистого тонуса.

5.Центры гипоталамуса и продолговатого мозга находятся под постоянным влиянием коры головного мозга. Это доказано было методом раздражения коры головного мозга (В.Данилевский 1976г. В.М. Бехтерев, Н.А.Миславский).

Было доказано, что сочетая световые, звуковые, тактильные раздражители с такими безусловными раздражителями как холод и тепло, можно в дальнейшем получить сужение или расширение сосудов в ответ на изолированное применение звука, света и т.д. Условнорефлекторные изменения сосудистого тонуса возможны и на словесные раздражители. Эти

данные определенно доказывают, что процессы торможения и возбуждения из коры головного мозга иррадиируют на подкорковые механизмы, регулирующие сосудистый тонус. Сравнительная легкость иррадиации корковых процессов на вегетативные центры, регулирующие сосудистый тонус, обеспечивает в норме тонкое приспособление организма к условиям внешней среды. Так, в ответ на сигналы, предшествующие снижению температуры сосуды кожи резко сужаются, а теплоотдача заранее уменьшается. В ответ на сигналы, предшествующие мышечной работе, сосуды мышц расширяются, и кровоснабжение мышечной ткани заранее увеличивается. Так, у спортсмена перед стартом наблюдается повышение кровяного давления, вызванное изменениями деятельности сердца и сосудистого тонуса.

6. При изучении рефлекторных влияний на работу сердца и сосудов в условиях патологии характерно повышение возбудимости или, точнее нарушение оптимальных отношений между процессами возбуждения и торможения с явным преобладанием первого. Это и обуславливает то, что во всех случаях интерорецентивные стимулы, не сдерживаемые процессами торможения в центральных отделах рефлекторной дуги, достигают сердце и вызвают глубокие изменения его деятельности.

Это несомненно, должно привлечь внимание врача и направить его и вмешательства в определенную сторону, тем более, что данные выводы сделаны не только на основании экспереминтальных фактов, но также и из клинических наблюдений.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

1. Г.И. Косицкий, Червова « Сердце, как саморегулирующая система».

2. Черниговский В.Н. «Интерорецепторы» М. 1960 г.

3. Парин В.В. «Очерки клинической физиологии кровообращения».

Источник