- Регуляция процессов жизнедеятельности организмов

- Системы регуляции жизнедеятельности организма

- Взаимодействие гуморальной и нервной систем организма

- Регуляция жизненных функций организмов

- Понятие регуляции функций. Регуляция функций у одноклеточных

- Регуляция функций у растений

- Готовые работы на аналогичную тему

- Регуляция функций у животных

- Способы регуляции процессов живого организма

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов

Системы регуляции жизнедеятельности организма

Организм, как любая открытая биологическая система, характеризуется своим определенным набором упорядоченно взаимодействующих компонентов (систем органов), обеспечивающих целостность и устойчивость биосистемы в условиях меняющихся факторов внешней и внутренней среды.

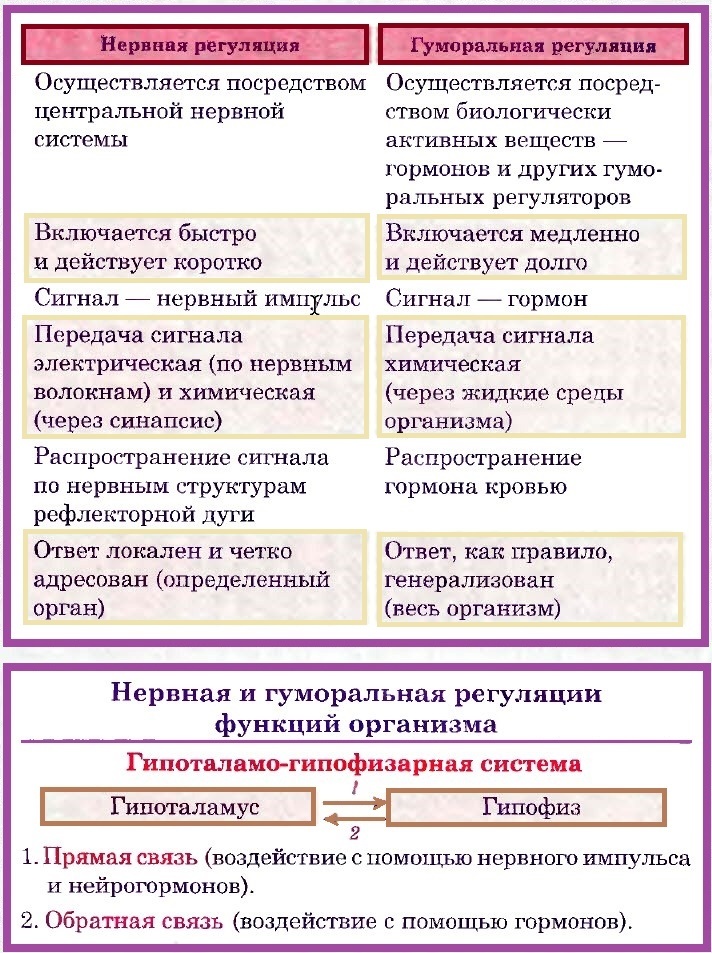

Одним из основных и наиболее важных свойств живого организма является его способность поддерживать в течение жизни нормальное функционирование систем органов, обеспечивающее жизнедеятельность особи. Для поддержания постоянства работы органов необходима координация всех происходящих в организме жизненных процессов. В живой природе существует два типа регуляции – гуморальная и нервная.

Гуморальная регуляция (от лат. humor – жидкость) является механизмом химической координации процессов жизнедеятельности и осуществляется при участии особых биологически активных веществ, выделяемых клетками и тканями в жидкие среды организма: цитоплазму, кровь, лимфу, тканевую жидкость. У одноклеточных (простейших, водорослей, грибов) многие процессы жизнедеятельности регулируются посредством обмена между внешней и внутренней химической средой; при этом важную роль играют ионы кальция. У многоклеточных животных гуморальная регуляция осуществляется с помощью биологически активных веществ направленного действия – гормонов. У растений управление процессами роста и развития также обеспечивается биологически активными химическими соединениями – фитогормонами (ауксинами, гибберелинами и др.).

Гормональная система растений менее специализирована по сравнению с таковой у животных. Гормоны животных организмов образуются в специальных эндокринных железах и оказывают специфическое влияние на некотором расстоянии от места своего синтеза. У животных шире спектр гормонов, совершеннее система их транспорта и регуляция активности. Фитогормоны также синтезируются в определенных тканях растительного организма и транспортируются в другие, вызывая их функциональные изменения. Однако, в отличие от животных, у растений гормоны могут действовать и непосредственно в том месте, где они образуются. К тому же воздействие одного и того же фитогормона на разные ткани растения может приводить к различным ответным реакциям.

Все этапы развития организмов – от рождения до старости, как и все основные процессы их жизнедеятельности, происходят под контролем гормонов (или фитогормонов).

У одноклеточных единственная клетка, представляющая целостный организм, обладает определенной чувствительностью (обычно химической) и сама реагирует на раздражения. В процессе эволюции у большинства многоклеточных организмов, особенно у высших животных, наряду с гуморальной (жидкостной) регуляцией появляются особые чувствительные клетки и органы (рецепторы) и органы, выполняющие необходимый ответ (эффекторы). Причем с развитием нервной системы у животных формируются специальные структуры, обеспечивающие быструю передачу сигнала от рецептора к органу-эффектору (мышце, железе) для соответствующего ответа. Четкая координация работы органов (регуляция) достигается у живых организмов благодаря согласованной деятельности двух систем – гуморальной и нервной.

Нервная регуляция – механизм управления животным организмом, основанный на рефлекторных связях, характеризующийся как наиболее эффективный и быстрый. Эта регуляция осуществляется посредством нервной системы. Нервная система имеет ведущее значение в обеспечении целостности и координации работы систем органов животного организма.

В процессе эволюции нервная система прошла сложный путь развития: от беспорядочной сети нервных клеток и волокон, хаотически разбросанных в тканях тела (например, у гидры), до оформленных пучков нервных волокон и, наконец, до нервных стволов и центров (головного и спинного мозга), между которыми происходит обмен импульсами. Например, у позвоночных животных имеется сложно организованный полый головной мозг и тянущийся вдоль всего тела спинной мозг. Обе эти структуры, составляющие центральную нервную систему (ЦНС), образуются из нервной трубки зародыша. Кроме ЦНС, в организме имеется периферическая нервная система, которая охватывает все многочисленные парные нервы, отходящие от головного и спинного мозга.

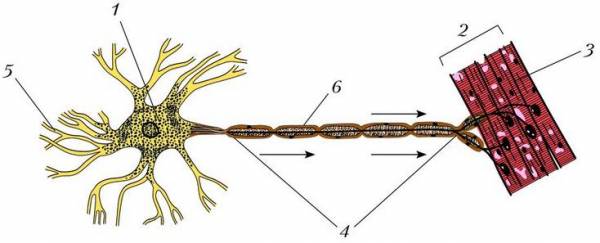

Основой нервной системы являются нервные клетки – нейроны.

Нейрон получает, перерабатывает, проводит и передает информацию, закодированную в виде электрических и химических сигналов (нервных импульсов). Каждый нейрон имеет тело, отростки и их окончания. Снаружи нервная клетка окружена оболочкой, способной проводить возбуждение, а также обеспечивать обмен веществ с окружающей средой.

Анатомически и функционально нейроны связаны с клетками нейроглии – вспомогательными клетками нервной ткани, выполняющими опорную, трофическую (питательную), разграничительную и защитную функции.

Диаметр тел нейронов варьирует от 1 до 1000 мкм. Форма тел нейронов также различна – округлая, овальная, пирамидальная. От тела нейрона отходят различной длины отростки двух типов. Короткие, ветвящиеся подобно дереву дендриты (от греч. dendron – дерево) проводят нервные импульсы к телу нейрона. Единственный длинный, обычно неветвящийся отросток – аксон (от греч. axon – ось) – проводит нервные импульсы от нейрона к другим клеткам – нервным, мышечным, секреторным. Многие крупные аксоны имеют миелиновую оболочку.

Существует три основных типа нейронов: чувствительные (или афферентные), двигательные (или эфферентные) и вставочные (или ассоциативные).

Чувствительные нейроны воспринимают сигналы из внешней и внутренней среды и проводят импульс от рецептора по направлению к ЦНС (в головной и спинной мозг). Двигательные нейроны иннервируют поперечнополосатые мышцы, сосуды, железы организма. Короткие ветвистые отростки двигательного нейрона – дендриты – передают импульсы к телу клетки, откуда импульсы распространяются по единственному длинному отростку (аксону) к эффектору – органу-мишени. Вставочные нейроны, составляющие до 97 % всех нервных клеток организма, находятся в пределах головного и спинного мозга, где, связывая нейроны между собой, передают полученные импульсы от афферентных нейронов к эфферентным.

Пучки аксонов формируют нервные волокна, из которых образуются нервы. Обычно нервы содержат несколько тысяч волокон. Например, в зрительном нерве человека их более одного миллиона. По каждому волокну нервный импульс распространяется изолированно, не переходя на другие волокна.

У всех позвоночных и многих высокоорганизованных беспозвоночных животных имеются головной мозг и спинной мозг, регулирующие работу всей нервной системы организма. В головном мозге в процессе эволюции сформировались координационные и ассоциативные центры, в которых происходит накопление и обработка информации, поступающей от органов чувств и афферентных нервов. Возникающие в результате двигательные импульсы отсылаются в двигательные стволы продолговатого и спинного мозга и оттуда – к эффекторам.

Взаимодействие гуморальной и нервной систем организма

Эволюционно нервная регуляция является более поздним механизмом по сравнению с гуморальной регуляцией. Однако по мере дифференциации и совершенствования нервной системы в ходе эволюции происходит подчинение гуморальной регуляции нервным связям. В этом случае говорят о нейрогуморальной регуляции.

Наиболее важную, интегрирующую функцию в системе физиологических механизмов в организме выполняет ЦНС, и прежде всего – кора головного мозга. Связующим звеном между эндокринной и нервной системами является гипоталамус – отдел промежуточного мозга, где осуществляется взаимодействие нервной и эндокринной систем. Нормальное функционирование организма в изменяющихся условиях среды обеспечивается согласованной нейрогуморальной регуляцией всех процессов его жизнедеятельности.

Источник

Регуляция жизненных функций организмов

Вы будете перенаправлены на Автор24

Понятие регуляции функций. Регуляция функций у одноклеточных

Регуляция функций живого организма – это система его реакций на изменение внешней или внутренней среды.

Суть этого комплекса реакций заключается в поддержании постоянства внутренней среды организма — гомеостаза. Так как у одноклеточных весь организм представлен одной клеткой, то процессы регуляции происходят в клетке. Они представлены биохимическими реакциями, которые вызваны изменением концентрации тех или иных веществ в клетке. Кроме того, у многих одноклеточных имеется светочувствительный орган, благодаря которому организм (клетка) может двигаться либо к свету, либо от него (освещенность тесно связана с температурой среды).

Регуляция функций у растений

Растения регулируют свои жизненные функции с помощью биологически активных веществ – фитогормонов. Эти вещества могут влиять на различные процессы растительного организма. Например, они могут ускорять деление клеток, развитие побегов, созревание плодов. В других случаях они могут стимулировать опадание листьев или тормозить какие-либо процессы.

Фитогормоны образуются в клетках определенных типов и перемещаются по поводящим тканям к той клетке или части растения, на которую должны непосредственно воздействовать.

С помощью других биологически активных веществ (фитонцидов и алкалоидов) растения могу воздействовать на других особей как своего вида, так и другие виды живых организмов. Так, например, некоторые растения (ясень, пырей, ландыш) могут угнетать развитие других растений-соседей. Фитонциды лука, чеснока, сосны способны убивать микроорганизмы.

Растения способны воспринимать изменения в окружающей среде и определенным образом на это реагировать. Такие реакции называются тропизмами и настиями.

Готовые работы на аналогичную тему

Тропизм – это ростовые движения, направленные к или от определенного фактора (свет, гравитация).

Тропизмы являются результатом неравномерного деления клеток организма под воздействием фитогормонов, контролирующих рост. Если изменить положение растения в пространстве (например положить вертикально растущее растение горизонтально), то через некоторое время корни начнут расти вниз, а верхушка стебля направится вверх. Если освещение будет падать на растение только с одной стороны, то побеги будут направлены в сторону света. Сосна на открытой местности растет свободно, ствол ее разлогий. А в густом сосновом бору все сосны высокие и ровные.

Настии – это движения органов растения в ответ на действие раздражителя, не имеющего определенной направленности (изменение освещенности или температуры).

Типичными примерами являются раскрывание или закрывание цветка, поворот цветка или соцветия к свету, сложение листьев в зависимости от температуры.

Регуляция функций у животных

Функции животных регулируются двумя взаимосвязанными системами. Наиболее древней системой регуляции функций, по мнению многих физиологов, является гуморальная регуляция. Она осуществляется с помощью биологически активных веществ, растворенных в жидкости – крови, лимфе, тканевой жидкости. Некоторые из этих веществ (гормоны) вырабатываются специальными железами, а некоторые – поступают из окружающей среды или образуются в результате обмена веществ.

Например, повышение концентрации углекислого газа в крови вызывает стимуляцию дыхательного центра, учащается дыхание, глубина вдоха увеличивается. Некоторые гормоны активизируют биохимические процессы организма, другие – тормозят. Их действие длится до тех пор, пока их концентрация не достигнет показаний нормы.

Другим механизмом регуляции функций является нервная регуляция. Она происходит с участием нервной системы. Любое изменение состояния внешней или внутренней среды организма вызывает вырабатывание импульса нейроном. Этот импульс поступает в соответствующий отдел нервной системы и предается на рабочий орган (мышцу или железу). Происходит ответная реакция организма — рефлекс.

В животном организме нервная система и гуморальная тесно связаны между собой. Поэтому регуляцию функций в животном организме называют нейрогуморальной регуляцией/

Источник

Способы регуляции процессов живого организма

Функционирование организма как единого целого обеспечивают Системы регуляции процессов. Они обеспечивают взаимодействие отдельных частей организма и его реакцию на внешние воздействия. Как правило, общее название всех систем регуляции — нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.

Центральные системы регуляции процессов жизнедеятельности организма человека: нервная, гуморальная (эндокринная) и иммунная. К системам регуляции некоторые авторы относят также кровеносную и лимфатические системы. Все системы регуляции процессов в организме тесно связаны между собой и влияют друг на друга. В результате их взаимодействия обеспечивается слаженная работа организма.

Нервная система — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур. В результате совместного взаимодействия с эндокринной системой нервная система обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма. А также реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная система действует как интегративная система , связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной). Прежде всего всё разнообразие значений нервной системы вытекает из её трех свойств.

Эндокринная система — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки. Эндокринная система делится на гландулярную эндокринную систему (или гландулярный аппарат), в которой эндокринные клетки собраны вместе и формируют железу внутренней секреции, и диффузную эндокринную систему .

Иммунная система — система органов, существующая у позвоночных животных и объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и патогены. Иммунная система распознаёт множество разнообразных возбудителей — от вирусов до паразитических червей — и отличает их от биомолекул собственных клеток. В таком случае конечной целью иммунной системы является уничтожение чужеродного агента. Им может оказаться болезнетворный микроорганизм, инородное тело, ядовитое вещество или переродившаяся клетка самого организма. Этим достигается биологическая индивидуальность организма.

Это конспект по теме «Системы регуляции процессов». Выберите дальнейшие действия:

Источник