- Способы регуляции функций организма схема

- Гуморальная регуляция организма

- Влияние нейрогуморальной регуляции на организм

- Виды желез и задачи гормонов в организме

- Пример нейрогуморальной регуляции

- Наиболее сложные вопросы преподавания раздела «Человек и его здоровье»

- Лекция 1 Регуляторные системы организма

- Методическое сопровождение курса

Способы регуляции функций организма схема

Функционирование организма как единого целого обеспечивают Системы регуляции процессов. Они обеспечивают взаимодействие отдельных частей организма и его реакцию на внешние воздействия. Как правило, общее название всех систем регуляции — нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.

Центральные системы регуляции процессов жизнедеятельности организма человека: нервная, гуморальная (эндокринная) и иммунная. К системам регуляции некоторые авторы относят также кровеносную и лимфатические системы. Все системы регуляции процессов в организме тесно связаны между собой и влияют друг на друга. В результате их взаимодействия обеспечивается слаженная работа организма.

Нервная система — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур. В результате совместного взаимодействия с эндокринной системой нервная система обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма. А также реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная система действует как интегративная система , связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной). Прежде всего всё разнообразие значений нервной системы вытекает из её трех свойств.

Эндокринная система — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки. Эндокринная система делится на гландулярную эндокринную систему (или гландулярный аппарат), в которой эндокринные клетки собраны вместе и формируют железу внутренней секреции, и диффузную эндокринную систему .

Иммунная система — система органов, существующая у позвоночных животных и объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и патогены. Иммунная система распознаёт множество разнообразных возбудителей — от вирусов до паразитических червей — и отличает их от биомолекул собственных клеток. В таком случае конечной целью иммунной системы является уничтожение чужеродного агента. Им может оказаться болезнетворный микроорганизм, инородное тело, ядовитое вещество или переродившаяся клетка самого организма. Этим достигается биологическая индивидуальность организма.

Это конспект по теме «Системы регуляции процессов». Выберите дальнейшие действия:

Источник

Гуморальная регуляция организма

Когда вы опаздываете и стараетесь изо всех сил успеть на троллейбус, который вот-вот отъедет от остановки, вы чувствуете, как сильнее начинает биться сердце. А потом, когда в троллейбус запрыгнуть все-таки удалось, некоторое время стараетесь отдышаться и унять дрожь в ногах.

Эти изменения в организме происходят благодаря сложному механизму нейрогуморальной регуляции, сформированному в процессе эволюции, чтобы человек смог наиболее оптимально приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды.

Влияние нейрогуморальной регуляции на организм

Нейрогуморальная регуляция обеспечивает практически все процессы жизнедеятельности организма:

- рост и развитие

- пищеварение,

- работу сердечно-сосудистой системы,

- дыхание

Нервная и гуморальная системы у высших животных и человека работают в тандеме и при слаженной работе обеспечивают быструю реакцию на изменяющиеся условия внешней среды.

Как вы можете заметить, слово нейрогуморальная состоит из двух частей — нервная и гуморальная регуляция.

В данной статье мы подробнее разберем гуморальную регуляцию, хотя стимулы к выделению биологически активных веществ дает нервная система.

Гуморальная регуляция (от humor — «жидкость») обеспечивается с помощью различных жидкостей организма и растворенных в них биологически активных веществ (гормонов, ферментов, медиаторов и т.д.).

Гормоны (от греческого — hormao «приводить в движение», «побуждать») — вещества, синтезирующиеся железами внутренней секреции, обладающие способностью воздействовать через рецепторы на процессы, происходящие в живой клетке. Для каждого типа гормонов существуют свои рецепторы, которые подходят друг к другу, как ключик к замку. И если это взаимодействие ломается, то в организме происходят серьезные заболевания. Например, механизм развития сахарного диабета описан на странице 49 учебника «Биология 8 класс» под редакцией Сивоглазова И.В.

Виды желез и задачи гормонов в организме

В организме гормоны выделяются железами – специальными органами, состоящими из секреторных клеток, и синтезирующими определенные вещества. Железы вырабатывают не только гормоны, но и другие вещества или секреты, помогающие работе внутренних органов.

По взаимодействию с внешней средой железы делятся на три типа:

- Эндокринные, или внутренней секреции. К данному типу относятся гипофиз, щитовидная железа. Они не связаны протоками с внешней средой, выделяют гормоны непосредственно в кровь. Работа щитовидной железы подробно описана на странице 50 учебника «Биология 8 класс» под редакцией Сивоглазова И.В.

- Экзокринные, или внешней секреции. К данному типу относятся потовые и сальные железы кожи, слюнные железы в полости рта, железы желудка. С помощью протоков железы выделяют секрет либо во внешнюю среду, либо в полости организма.

- Смешанной секреции: половые железы, поджелудочная железа. В эндокринной части поджелудочной железы синтезируются гормоны инсулин и глюкагон , выделяющиеся в кровь и регулирующие углеводный обмен, а в экзокринной — пищеварительные ферменты, которые через сфинктер Одди выделяются в 12-перстную кишку и участвуют в пищеварении.

Дирижером в слаженном оркестре желез внутренней секреции является гипофиз. Именно в нем вырабатываются гормон роста и тиреотропный, адренокортикотропный, гонадотропные гормоны, которые отдают команду железам внутренней секреции выделить необходимый набор веществ, чуткому влиянию которых подчиняются органы и ткани организма.

Еще одна железа, спрятанная в толще головного мозга, с помощью гормона мелатонина отвечает за режим сна и бодрствования, участвует в регуляции процессов возрастных изменений и оказывает влияние на углеводный обмен. Она называется эпифиз, второе ее название – шишковидное тело или по-латыни corpus pineale. За такое название стоит благодарить неизвестного древнего анатома, который впервые увидел ее на вскрытии и за сходство с шишкой дал название.

Характерно для гуморальной регуляции организма человека то, что задачи гормонов в организме многочисленны. Они могут как стимулировать функцию, так и угнетать ее. Биологически активные вещества влияют на:

- рост и деление клеток;

- участвуют в метаболизме и поддерживают постоянство внутренней среды или гомеостаз;

- влияют на половое созревание, наступление беременности, способность выносить младенца, запускают роды и наступление менопаузы.

Пример нейрогуморальной регуляции

На примерах из жизни сложные вещи понимаются лучше. И нейрогуморальная регуляция не исключение.

Ранним утром семиклассник Ваня просыпается от аромата свежей булочки с творогом, которую бабушка испекла на завтрак. Мальчик заходит на кухню, и от запаха и вида лакомства его рот наполняется слюной.

Он садится за стол, кладет в рот ароматный кусочек, начинает пережевывать, а в желудке в это время выделяется желудочный сок.

По-научному процесс можно описать так — раздражаются механорецепторы полости рта — сигнал поступает в продолговатый мозг (задействована нервная система). Из продолговатого мозга к клеткам желудка отправляется сигнал, и желудок начинает готовиться к приему пищи и выделять ферменты (пепсин и другие).

Булочка по пищеводу попадает в желудок.

Пепсин расщепляет белок до аминокислот. В стенке желудка есть рецепторы, которые чувствуют присутствие аминокислоты. Аминокислота связывается с рецепторами, организм понимает, что часть белков уже переварилась, и уменьшает выработку пепсина. В тоже время активно включается поджелудочная железа с выработкой пищеварительных секретов и гормонов, и с помощью веществ осуществляется гуморальная регуляция.

Но в процесс пищеварения могут вмешаться внешние факторы, например контрольная по алгебре. А мы помним, что на внешние факторы первой реагирует вегетативная нервная система (НС), которая делится на симпатическую и парасимпатическую. Легко запомнить, что за что отвечает: симпатическая — стресс, парасимпатическая — покой.

Как думаете, в каком случае будет лучше происходить пищеварение: когда нужно решить 10 задачек, или когда на последней парте можно спокойно считать ворон, глядя в окно?

При стрессе начинает выделяться гормон симпатической НС — адреналин. Контейнера с адреналином в организме нет, так откуда же берется этот гормон?

Адреналин выделяют надпочечники, но прямого сообщения у надпочечников и желудка нет. Значит, гормону каким-то образом нужно попасть к желудку. Надпочечники выбрасывают гормон в кровоток, и уже с током крови гормон разносится по всему организму, ослабляет работу желудка, позволяя мобилизоваться и справиться со стрессом.

Парасимпатическая НС, наоборот, усиливает работу желудка. Поэтому, чтобы хорошо переварить тортик, не надо нервничать.

Для проверки знаний по теме предлагаем пройти тест, а чтобы уверенно с ним справиться, рекомендуем повторить параграф 8 в учебнике Биология 8 класс под редакцией В.И.Сивоглазова.

Источник

Наиболее сложные вопросы преподавания раздела «Человек и его здоровье»

Предлагаемый курс предполагает изучение наиболее сложных вопросов раздела «Человек и его здоровье», затрагивающих физиологические механизмы функционирования организма человека в целом и отдельных его структур (клеток, тканей, органов).

Цель курса – дать педагогу современные знания о закономерностях функционирования организма человека, показать их роль и место в учебном процессе в соответствии с образовательными стандартами, материалами ЕГЭ, учебниками биологии нового поколения. Содержание курса носит не только теоретический, но и практико-ориентированный характер, расширяющий возможности использования материалов образовательной программы для внедрения новых педагогических технологий.

Основные задачи, решаемые в ходе изучения учебного курса:

• раскрытие и углубление наиболее сложных анатомо-физиологических понятий;

• ознакомление с образовательными стандартами, программами и существующими учебниками по разделу «Человек и его здоровье» и их анализ;

• освоение методики преподавания сложных вопросов раздела на уроке и во внеурочной деятельности;

• применение новых педагогических технологий.

Интегрированный подход, предложенный авторами, обусловливает широкие возможности применения практически всех учебников по данной тематике, допущенных Министерством образования и науки РФ. Существенная роль отводится формированию педагогических умений проектирования учебного процесса в зависимости от материально-технической оснащенности кабинета и интересов школьников.

Материалы учебного курса могут использоваться на уроке и во внеурочной деятельности, для подготовки учащихся к ЕГЭ, олимпиадам по биологии и экологии. Новизна данного учебного курса заключается в ориентации на современные формы организации педагогического процесса, примеры которых даны во всех лекциях.

Учебный план курса

№ газеты

Учебный материал

Лекция 1. Регуляторные системы организма

Лекция 2. Иммунитет

Лекция 3. Нарушения в работе иммунной системы

Контрольная работа № 1

Лекция 4. Общий план строения нервной системы

Лекция 5. Строение и функции отделов центральной нервной системы

Контрольная работа № 2

Лекция 6. Гуморальная регуляция функций в организме

Лекция 7. Стресс в жизнедеятельности организма человека

Лекция 8. Основы рационального питания

Итоговая работа

Лекция 1

Регуляторные системы организма

В настоящее время в науке сформировались представления о том, что основные процессы жизнедеятельности сложно устроенных многоклеточных организмов, в том числе человека, поддерживаются за счет трех регуляторных систем: нервной, эндокринной и иммунной.

Каждый многоклеточный организм развивается из одной клетки – оплодотворенной яйцеклетки (зиготы). Сначала зигота делится и образует подобные себе клетки. С определенного этапа начинается дифференцировка. В итоге из зиготы образуются триллионы клеток, имеющих разные формы и функции, но составляющие единый, целостный организм. Многоклеточный организм может существовать как единое целое благодаря информации, заложенной в генотипе (набор генов, получаемых потомками от родителей). Генотип является основой наследственных признаков и программы развития. На протяжении индивидуальной жизни контроль над генетическим постоянством организма обеспечивает иммунная система. Согласование деятельности различных органов и систем, а также приспособление к изменяющимся условиям среды являются функциями нервной и гуморальной систем.

Филогенетически наиболее древней является гуморальная регуляция. Она обеспечивает взаимосвязь клеток и органов у примитивно устроенных организмов, не имеющих нервной системы. Основными регуляторными веществами в этом случае являются продукты обмена веществ – метаболиты. Такой способ регуляции называется гуморально-метаболическим. Он, как и другие виды гуморальной регуляции, основан на принципе «всем-всем-всем». Выделяющиеся вещества распространяются по всему организму и изменяют деятельность систем жизнеобеспечения.

В процессе эволюционного развития появляется нервная система, и гуморальная регуляция все более подчиняется нервной. Нервная регуляция функций является более совершенной. В ее основе лежит сигнализация по принципу «письмо с адресом». По нервным волокнам биологически важная информация достигает определенного органа. Развитие нервной регуляции не устраняет более древнюю – гуморальную. Нервная и гуморальная системы объединяются в нейрогуморальную систему регуляции функций. У высокоразвитых живых организмов появляется специализированная система – эндокринная. Эндокринная система использует для передачи сигналов от одних клеток другим специальные химические вещества – гормоны. Гормоны – биологически активные вещества, которые с током крови разносятся к различным органам и регулируют их работу. Действие гормонов проявляется на уровне клеток. Некоторые гормоны (адреналин, инсулин, глюкагон, гормоны гипофиза) связываются с рецепторами на поверхности клеток-мишеней, активируют реакции, происходящие в клетке, и изменяют физиологические процессы. Другие гормоны (гормоны коры надпочечников, половые гормоны, тироксин) проникают внутрь клеточного ядра, связываются с участком молекулы ДНК, «включая» определенные гены. В результате этого «запускается» образование иРНК и синтез белков, изменяющих функции клетки. Гормоны, проникающие в ядро, запускают «программы» работы клеток, поэтому они ответственны за их общую дифференцировку, формирование половых различий, многие поведенческие реакции.

Эволюция нейрогуморальной регуляции функций происходила следующим образом.

• Метаболическая регуляция – за счет продуктов внутриклеточного обмена веществ (простейшие, губки).

• Нервная регуляция – появляется у кишечнополостных.

• Нейрогуморальная регуляция. У некоторых беспозвоночных появляются нейросекреторные клетки – нервные клетки, способные вырабатывать биологически активные вещества.

• Эндокринная регуляция. У членистоногих и позвоночных дополнительно к нервной и простейшей гуморальной (за счет метаболитов) регуляции присоединяется эндокринная регуляция функций.

Выделяют следующие функции регуляторных систем.

• Регуляция и координация всех органов и систем, поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаз), объединение организма в единое целое.

• Взаимосвязь организма с окружающей средой и приспособление к изменяющимся условиям среды (адаптация).

• Физическое, половое и умственное развитие.

• Поддержание функций организма на постоянном уровне (гомеостаз).

• Приспособление организма к изменяющимся условиям среды (адаптация).

• Контроль над генетическим постоянством внутренней среды организма.

Иммунная и нейроэндокринная системы образуют единый информационный комплекс и общаются на одном химическом языке. Многие биологически активные вещества (например, вещества гипоталамуса, гормоны гипофиза, эндорфины и др.) синтезируются не только в гипоталамусе и гипофизе, но и в клетках иммунной системы. Благодаря единому биохимическому языку регуляторные системы тесно взаимодействуют между собой. Так, β-эндорфин, высвобождаемый лимфоцитами, действует на болевые рецепторы и уменьшает чувство боли. На иммунных клетках имеются рецепторы, взаимодействующие с пептидами гипоталамуса и гипофиза. Некоторые вещества, секретируемые в иммунной системе (в частности, интерфероны) взаимодействуют со специфическими рецепторами на нейронах гипоталамуса, тем самым регулируя выделение гормонов гипофиза.

На уровне физиологических реакций организма взаимодействие регуляторных систем проявляется при развитии стресса. Последствия стресса выражаются в нарушении функций регуляторных систем и контролируемых ими процессов. Действие стрессоров воспринимается высшими отделами нервной системы (кора больших полушарий, промежуточный мозг) и имеет два выхода, реализуемые через гипоталамус:

1) в гипоталамусе находятся высшие вегетативные нервные центры, регулирующие через симпатический и парасимпатический отделы деятельность всех внутренних органов;

2) гипоталамус контролирует работу эндокринных желез, снижающих функциональную активность иммунной системы, в том числе надпочечников, вырабатывающих стресс-гормоны.

В настоящее время доказана роль стресса в развитии язвенных поражений слизистой оболочки желудка, гипертонической болезни, атеросклероза, нарушений функций и структуры сердца, иммунодефицитных состояний, злокачественных опухолей и др.

Возможные исходы стресс-реакции представлены на схеме 1.

Схема 1

На сегодняшний день связи между нервной и эндокринной системами, примером которых может быть гипоталамо-гипофизарная система, хорошо изучены.

Гипофиз, или нижний мозговой придаток, расположен под гипоталамусом в выемке костей черепа, называемой турецким седлом, и соединяется с ним через специальную ножку. Масса гипофиза у человека небольшая, около 500 мг, размер – не больше средней вишни. Гипофиз состоит из трех долей – передней, средней и задней. Передняя и средняя доли объединяются в аденогипофиз, а задняя доля иначе называется нейрогипофизом.

Активность аденогипофиза находится под непосредственным контролем гипоталамуса. В гипоталамусе вырабатываются биологически активные вещества (гипоталамические гормоны, рилизинг-факторы), которые с током крови поступают к гипофизу и стимулируют или тормозят образование гипофизарных тропных гормонов. Тропные гормоны гипофиза регулируют деятельность других желез внутренней секреции. К ним относятся: кортикотропин, регулирующий секреторную активность коры надпочечников; тиротропин, регулирующий деятельность щитовидной железы; лактотропин (пролактин), стимулирующий образование молока в молочных железах; соматотропин, регулирующий процессы роста; лютропин и фоллитропин, стимулирующие активность половых желез; меланотропин, регулирующий активность пигментсодержащих клеток кожи и сетчатки глаза.

Задняя доля гипофиза связана с гипоталамусом аксонными связями, т.е. аксоны нейросекреторных клеток гипоталамуса заканчиваются на клетках гипофиза. Гормоны, синтезированные в гипоталамусе, по аксонам транспортируются к гипофизу, а из гипофиза поступают в кровь и доставляются к органам-мишеням. Гормонами нейрогипофиза являются антидиуретический гормон (АДГ), или вазопрессин, и окситоцин. АДГ регулирует функцию почек, обеспечивая концентрирование мочи, и повышает кровяное давление. Окситоцин в больших количествах выбрасывается в кровь в женском организме в конце беременности, обеспечивая роды.

Как было указано выше, большая часть нейроэндокринных регуляторных реакций обеспечивает гомеостаз и адаптацию организма.

Гомеостаз, или гомеостазис (от homoios – подобный и stasis – стояние) – динамическое равновесие организма, поддерживаемое регуляторными системами за счет постоянного возобновления структур, вещественно-энергетического состава и состояния.

Учение о гомеостазе было создано К.Бернаром. Изучая углеводный обмен у животных, К.Бернар обратил внимание на то, что концентрация в крови глюкозы (важнейшего источника энергии для организма) колеблется очень незначительно, в пределах 0,1%. При увеличении содержания глюкозы организм начинает «задыхаться в дыму» недоокис-ленных углеводов, при недостатке – возникает энергетический голод. В обоих случаях наступает резкая слабость и помрачение сознания. В этом частном факте К.Бернар увидел общую закономерность: постоянство внутренней среды есть условие свободной независимой жизни. Термин «гомеостаз» ввел в науку У.Кэннон. Он понимал под гомеостазом устойчивость и согласованность всех физиологических процессов.

В настоящее время термин «гомеостаз» относится не только к регулируемым параметрам, но и к механизмам регуляции. Реакции, обеспечивающие гомеостаз, могут быть направлены на:

– поддержание определенного уровня стационарного состояния организма или его систем;

– устранение или ограничение действия вредоносных факторов;

– изменение взаимоотношений организма и меняющихся условий среды.

К числу наиболее жестко контролируемых гомеостатических констант организма относят ионный и кислотно-щелочной состав плазмы крови, содержание в артериальной крови глюкозы, кислорода, углекислого газа, температуру тела и др. К пластичным константам – величину кровяного давления, количество форменных элементов крови, объем внеклеточной воды.

Понятие «адаптация» (от adaptatio – приспособлять) имеет общебиологическое и физиологическое значение. С общебиологической точки зрения адаптация – совокупность морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других особенностей данного биологического вида, обеспечивающая возможность специфического образа жизни в определенных условиях внешней среды.

Как физиологическое понятие адаптация означает процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды (природным, производственным, социальным). Адаптация – это все виды приспособительной деятельности на клеточном, органном, системном и организменном уровнях. Различают 2 вида адаптации: генотипическую и фенотипическую.

В результате генотипической адаптации на основе наследственной изменчивости, мутаций и естественного отбора сформировались современные виды животных и растений.

Фенотипическая адаптация – процесс, развивающийся в ходе индивидуальной жизни, в результате которого организм приобретает ранее отсутствовавшую устойчивость к определенному фактору среды. Выделяют два этапа фенотипической адаптации: срочный этап (срочная адаптация) и долговременный этап (долговременная адаптация).

Срочная адаптация возникает непосредственно после начала действия раздражителя и реализуется на основе готовых, ранее сформировавшихся механизмов. Долговременная адаптация возникает постепенно, в результате длительного или многократного действия на организм того или иного фактора среды. Фактически долговременная адаптация развивается на основе многократной реализации срочной адаптации: происходит постепенное накопление определенных изменений, и организм приобретает новое качество и превращается в адаптированный.

Примеры срочной и долговременной адаптации

Адаптация к мышечной деятельности. Бег нетренированного человека происходит при близких к предельным изменениях частоты сердцебиений, легочной вентиляции, максимальной мобилизации резерва гликогена в печени. При этом физическая работа не может быть ни достаточно интенсивной, ни достаточно длительной. При долговременной адаптации к физическим нагрузкам в результате тренировки происходит гипертрофия скелетных мышц и увеличение в них количества митохондрий в 1,5–2 раза, увеличение мощности систем кровообращения и дыхания, повышение активности дыхательных ферментов, гипертрофия нейронов моторных центров и др. При этом может существенно возрастать интенсивность и длительность мышечной деятельности.

Адаптация к условиям гипоксии. Подъем нетренированного человека в горы сопровождается увеличением частоты сердцебиений и минутного объема крови, выброса крови из кровяных депо, за счет чего происходит увеличение доставки кислорода к органам и тканям. На начальных этапах изменений со стороны дыхания не происходит, т.к. в условиях высокогорья в атмосферном воздухе снижено содержание не только кислорода, но и углекислого газа, который является основным стимулятором активности дыхательного центра. При долговременной адаптации к недостатку кислорода повышается чувствительность дыхательного центра к углекислому газу, повышается легочная вентиляция. Это снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Увеличивается синтез гемоглобина и образование эритроцитов в красном костном мозге. Повышается активность дыхательных ферментов тканей. Эти изменения делают организм адаптированным к условиям высокогорья. У людей, хорошо приспособившихся к недостатку кислорода, содержание эритроцитов в крови (до 9 млн/мкл), показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физическая и умственная работоспособность не отличаются от таковых у горцев.

Возможности и пределы адаптационных реакций человека определяются генотипом и реализуются при условии действия тех или иных факторов среды. Если фактор не подействовал, то адаптация не реализуется. Например, животное, выросшее среди людей, не адаптируется к природной среде. Если человек всю жизнь вел малоподвижный образ жизни, то он не сможет адаптироваться к физическому труду.

Примеры регуляции функций

Нервная регуляция. Примером нервной регуляции может служить регуляция величины кровяного давления. У взрослого человека величина артериального давления поддерживается на определенном уровне: систолическое – 105–120 мм рт.ст., диастолическое – 60–80 мм. рт.ст. После увеличения давления, вызванного разными факторами (например, физической нагрузкой), у здорового человека оно быстро возвращается к норме за счет сигналов, поступающих от сердечного нервного центра продолговатого мозга. Механизм такой реакции представлен на схеме 2.

Схема 2

Гуморальная регуляция. Примером гуморальной регуляции может служить поддержание на определенном уровне содержания глюкозы в крови. Углеводы, поступающие с пищей, расщепляются до глюкозы, которая всасывается в кровь. Содержание глюкозы в крови человека составляет 60–120 мг% (после приема пищи – 110–120 мг%, после умеренного голодания – 60–70 мг%). Глюкоза используется как источник энергии всеми клетками организма. Поступление глюкозы в большинство тканей обеспечивает гормон поджелудочной железы инсулин. Нервные клетки получают глюкозу независимо от инсулина благодаря деятельности глиальных клеток, регулирующей обмен веществ в нейронах. Если в организм поступает избыточное количество глюкозы, она откладывается про запас в виде гликогена печени. При недостатке глюкозы в крови под влиянием гормона поджелудочной железы глюкагона и гормона мозгового слоя надпочечников адреналина происходит расщепление гликогена до глюкозы. Если запасы гликогена истощены, то глюкоза может синтезироваться из жиров и белков при участии гормонов коры надпочечников – глюкокортикоидов. При низких концентрациях глюкозы в крови (ниже 60 мг%) прекращается выработка инсулина и глюкоза в ткани не поступает (сберегается для клеток головного мозга), а в качестве источника энергии используются жиры. При очень высоких концентрациях глюкозы в крови (свыше 150–180 мг%), которые могут быть у людей больных сахарным диабетом, глюкоза выводится с мочой. Такое явление называется глюкозурия. Механизм регуляции содержания глюкозы в крови представлен на схеме 3.

Схема 3

1 – инсулин

2 – глюкагон

Нейрогуморальная регуляция. Примерами нейрогуморальной регуляции могут быть регуляция потребления энергии (пищи) и регуляция глубокой температуры тела.

Регуляция потребления энергии.

Энергия в организм поступает с пищей. Согласно первому закону термодинамики количество потребленной энергии = выполненной работе + теплопродукция + запасенная энергия (жиры и гликоген), т.е. количество химической энергии, содержащейся в пище у взрослого человека, должно быть таким, чтобы покрывать расходы на выполняемую работу (физический и умственный труд) и поддержание температуры тела.

Если количество потребляемой пищи больше необходимого, то происходит увеличение массы тела, если меньше – ее уменьшение. В связи с тем что запасы углеводов в организме ограничены емкостью печени, избыточное количество употребляемых углеводов превращается в жиры и откладывается про запас в подкожной жировой клетчатке. В детском возрасте часть веществ и энергии расходуются на процессы роста.

Потребление пищи регулируется нервными центрами гипоталамуса: центром голода и центром насыщения. При недостатке питательных веществ в крови активируется центр голода, стимулирующий пищепоисковые реакции. После приема пищи сигналы насыщения поступают к центру насыщения, который тормозит активность центра голода (схема 4).

Схема 4

Сигналы к центру насыщения могут поступать от разных рецепторов. К их числу относятся механорецепторы стенки желудка, приходящие в состояние возбуждения после приема пищи; терморецепторы, сигналы от которых поступают вследствие повышения температуры, вызванного специфическим динамическим действием пищи (после приема пищи, особенно белковой, возрастает уровень обмена веществ и соответственно температура тела). Существуют теории, объясняющие потребление пищи химическими сигналами. В частности, центр насыщения начинает посылать тормозные сигналы к центру голода после повышения содержания глюкозы или жироподобных веществ в крови.

Регуляция глубокой температуры тела.

У теплокровных (гомойотермных) животных температура «ядра» тела поддерживается на постоянном уровне. Образование тепла в организме происходит за счет экзотермических реакций в каждой живой клетке. Количество образующегося в органе тепла зависит от интенсивности обмена веществ: в печени – оно наибольшее, в костях – наименьшее. Отдача тепла происходит с поверхности тела за счет физических процессов: теплоизлучения, теплопроведения и испарения жидкости (пота).

Путем теплоизлучения организм теряет тепло в виде инфракрасных лучей. Однако если температура окружающей среды выше температуры тела, то инфракрасное излучение окружающей среды будет поглощаться телом и его температура может возрастать. Если организм контактирует с холодными телами, хорошими проводниками тепла, например холодной водой, сырой холодной землей, камнями, металлами и т.п., то он теряет тепло путем теплопроведения. При этом высок риск переохлаждения.

Если температура окружающей среды выше, чем температура тела, то единственным способом охлаждения остается потоиспарение. В условиях высокой температуры окружающей среды и высокой влажности испарение пота затрудняется и повышается риск перегревания. Повышение теплообразования может происходить за счет мышечной работы, дрожи, повышения интенсивности обмена веществ.

Терморегуляция контролируется нервной и эндокринной системами. Соматический отдел нервной системы обеспечивает такие реакции, препятствующие переохлаждению, как мышечная работа и дрожь. Симпатический отдел вегетативной нервной системы контролирует изменение просвета кровеносных сосудов (при повышении температуры происходит их расширение, при понижении – сужение), потовыделение, недрожательный термогенез (окисление свободных жирных кислот в буром жире), сокращение гладких мышц, поднимающих волосы.

В условиях понижения температуры окружающей среды повышается активность щитовидной железы и надпочечников. Гормон щитовидной железы тироксин повышает интенсивность окислительно-восстановительных реакций в клетках. Гормон мозгового слоя надпочечников адреналин также повышает уровень обмена веществ.

Регуляция с участием нервной, эндокринной и иммунной систем. Примером регуляции функции с участием всех регуляторных систем является сон. На сегодняшний день существуют три группы теорий, объясняющих природу сна: нервные, гуморальные и иммунные.

Нервные теории связывают сон с работой нервных центров коры больших полушарий, гипоталамуса и ретикулярной формации ствола головного мозга. Корковая теория сна была предложена И.П. Павловым, который в опытах на животных показал, что во время сна наступает торможение в нейронах коры. Позднее были обнаружены центры, регулирующие чередование сна и бодрствования в гипоталамусе.

Ретикулярная формация ствола мозга, собирая информацию с рецепторных структур организма, поддерживает тонус (бодрствующее состояние коры), т.е. также участвует в регуляции процессов сон–бодрствование. При блокаде ретикулярной формации некоторыми веществами наступает сноподобное состояние.

Гуморальными факторами, регулирующими сон, являются некоторые гормоны. Показано, что при накоплении в крови гормона эпифиза серотонина создаются благоприятные условия для быстрого сна, во время которого происходит обработка информации, полученной человеком во время бодрствования.

Иммунная теория сна получила экспериментальное подтверждение после проверки давно известных фактов о повышенной сонливости людей, больных инфекционными заболеваниями. Оказалось, что вещество мурамил-пептид, которое входит в состав клеточной стенки бактерий, стимулирует образование клетками иммунной системы одного из цитокинов, регулирующих сон. Введение мурамил-пептида животным вызывало у них избыточный сон.

Методическое сопровождение курса

Образовательные стандарты, учебные программы и учебники по разделу «Человек и его здоровье»

Современные образовательные стандарты утверждены приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г. Согласно стандарту раздел «Человек и его здоровье» изучается в 8-м классе. Однако в ряде школ еще не завершен полностью процесс перехода со стандарта 1998 г., предусматривающего изучение анатомо-физиологических тем в 9-м классе.

Сходством двух названных стандартов является перечень основных предлагаемых тем и рассматриваемых вопросов: организм как единое целое, клетки и ткани организма человека, строение и функционирование систем органов, основные физиологические процессы жизнедеятельности организма, принципы регуляции жизнедеятельности, взаимосвязь с окружающей средой, органы чувств и высшая нервная деятельность, вопросы гигиены и профилактики заболеваний. Эти темы отражены во всех учебниках, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ, но их названия могут быть различными.

Особенностью образовательного стандарта 2004 г. является четкое выделение ступеней образования (начальная, основная 9-летняя, полная 11-летняя) и уровней обучения для старшей школы (базовый и профильный). В стандарте освещены основные цели обучения для ступеней и уровней, обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования к уровню подготовки учащихся.

Первый блок требований включает перечень тем, понятий и проблем, которые должны знать (понимать) школьники, они сгруппированы по рубрикам: основные положения, строение биологических объектов, сущность процессов и явлений, современная биологическая терминология и символика. Второй блок включает в себя умения школьников: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать объекты, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск информации. Третий блок предусматривает требования к использованию приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни: оформление результатов, оказание первой помощи, соблюдение правил поведения в окружающей среде, определение собственной позиции и оценки этических аспектов биологических проблем.

Содержание образовательных стандартов реализуется в учебной литературе. Учебник – один из основных источников знаний, необходимых как для получения учащимися новой учебной информации, так и для закрепления ими изученного на уроке материала. С помощью учебника решаются основные цели и задачи обучения: обеспечить овладение учащимися различными видами репродуктивной и творческой учебной деятельности на основе усвоения системы биологических знаний и умений теоретического и практического характера, способствовать развитию и воспитанию школьников.

Учебники различаются между собой содержанием, а также структурой, объемом учебной информации, методическим аппаратом. Однако обязательным требованием к каждому учебнику является соответствие его содержания федеральному компоненту государственного стандарта общего среднего образования по биологии. В настоящее время учебник представляет собой сложную информационную систему, вокруг которой сгруппированы другие средства обучения (аудиокассеты, компьютерная поддержка, интернет-ресурсы, тетради на печатной основе, раздаточный материал и др.), иначе называемые учебно-методическим комплектом (УМК).

Дадим краткую характеристику линий учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Отметим, что большинство учебников объединены в линии, содержание которых отражено в авторских учебных программах, имеющих содержательные и методические отличия в изложении учебного материала. Единая линия учебников обеспечивает преемственность биологического образования, общность подходов к отбору учебного материала, разработанную методическую систему формирования и развития знаний и умений.

Вариативные учебники по разделу «Человек и его здоровье» могут различаться последовательностью тем, глубиной их освещения, стилем изложения, объемом лабораторного практикума, вопросами и заданиями, методическими рубриками и др.

Практически все предлагаемые учебные программы имеют концентрическое построение, т.е. основное 9-летнее образование завершается изучением раздела «Общая биология». В каждой программе выделяется ведущая идея, которая последовательно реализуется в учебных книгах по разным разделам курса биологии.

Для учебников, разработанных под редакцией Н.И. Сонина, это функциональный подход, т.е. приоритетность знаний о процессах жизнедеятельности организмов, составляющих основу практической направленности содержания, а также отражение современных достижений биологической науки (Сонин Н.И., Сапин М.Р. «Биология. Человек»).

Главными идеями линии учебников, разработанных коллективом авторов под редакцией В.В. Пасечника, можно считать биоцентризм, усиление практической направленности и приоритет развивающей функции обучения (Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. «Биология. Человек»).

В линии, созданной под редакцией И.Н. Пономаревой, при сохранении традиционной структуры разделов главными концептуальными идеями УМК являются разноуровневый и эколого-эволюционный подход к определению содержания, а учебный материал излагается по принципу от общего к частному (Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. Человек»).

Отличительная черта всех учебников линии, созданной под руководством Д.И. Трайтака, – это практико-ориентированная направленность, реализуемая через тексты учебника, разнообразный практикум и иллюстративный материал (Рохлов В.С., Трофимов С.Б. «Биология. Человек и его здоровье»).

Отбор содержания учебного материала в линии, разработанной под руководством А.И. Никишова, направлен на развитие познавательных способностей школьников. При отборе и структурировании содержания применен современный методический аппарат, предусматривающий двухуровневую организацию текста, что дает возможность осуществлять дифференциацию обучения (Любимова З.В., Маринова К.В. «Биология. Человек и его здоровье»).

Кроме завершенных линий учебников существуют новые, пока еще не завершенные линии. Учебные книги, включенные в рекомендуемый федеральный перечень, соответствуют современным образовательным стандартам.

Вопросы и задания

1. Дайте определение понятиям: адаптация, гипоталамо-гипофизарная система, гомеостаз.

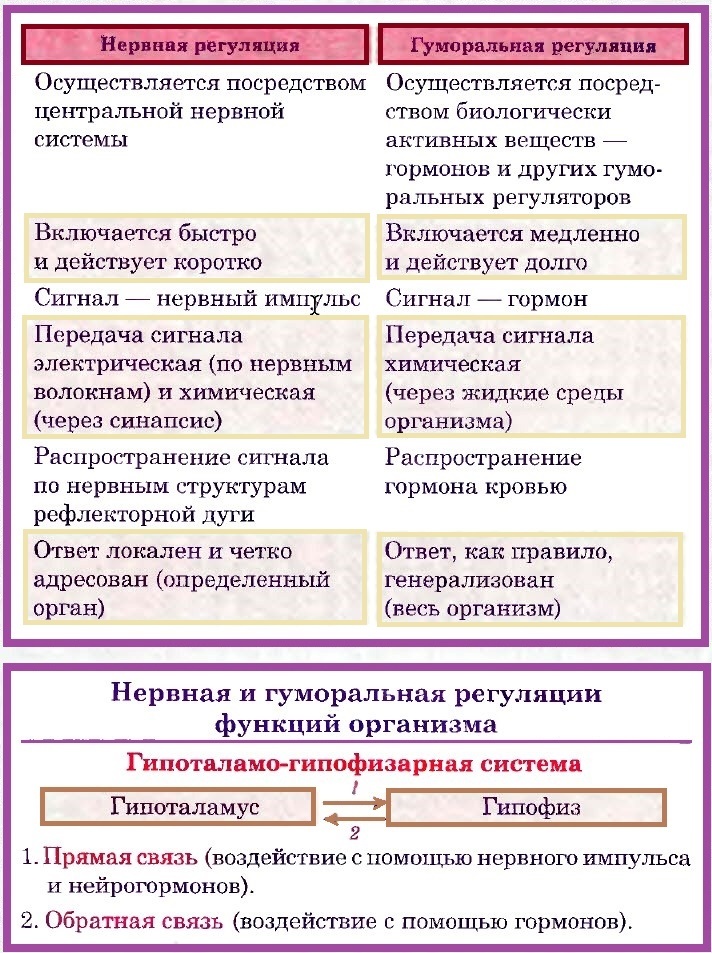

2. Сравните процессы регуляции, контролирующие функции организма (см. таблицу).

3. Составьте краткое сообщение по теме: «Адаптации организма человека». Используйте следующий план.

• Что такое адаптация?

• Какие адаптации существуют? Приведите примеры.

• Основные этапы развития адаптаций.

• Как осуществляются адаптационные реакции?

4. Укажите характерные признаки, объединяющие линию учебников, по которой вы работаете.

5. В чем особенность структуры, стиля, методического аппарата используемого вами учебника по разделу «Человек и его здоровье»?

Таблица

Вопросы сравнения

Нервная регуляция

Гуморальная регуляция

Иммунная регуляция

При помощи чего осуществляется

На какие процессы жизнедеятельности направлено действие

Источник