3. Регуляция активности ферментов

Способность к регуляции делает ферменты важными участниками и своеобразными организаторами клеточных процессов в организме человека. Регуляция скорости ферментативных реакций в клетке — основной механизм не только контроля и координации метаболических путей, но и роста и развития клетки, а также ее ответа на изменение окружающей среды.

Существует два основных способа контроля скорости ферментативных реакций:

— Контроль количества фермента.

Количество фермента в клетке определяется соотношением скоростей его синтеза и распада. Этот способ регуляция скорости ферментативной реакции является более медленным процессом (проявляется спустя несколько часов), чем регуляция активности фермента (практически мгновенный ответ).

— Контроль активности фермента.

Активность фермента может регулироваться путем взаимодействия с определенными веществами, изменяющими конформацию активного центра.

Некоторые способы регуляции активности ферментов представлены на рисунке 10.

Регуляция субстратом реакции

Регуляция ферментативной активности, осуществляемая в центре присоединения субстрата, носит название изостерической.

Одним из относительно простых способов регуляции активности ферментов является регуляция с помощью изменения концентрации субстратов реакции. Чем больше в распоряжении фермента имеется молекул веществ, превращения которых он осуществляет, тем выше (до определенных пределов) скорость процесса. При насыщении всех молекул фермента субстратом скорость реакции достигает максимального уровня. В дальнейшем скорость реакции может понизиться по мере исчерпания запасов субстрата и вновь возрасти при их восстановлении.

Слишком большая концентрация субстрата также может понижать скорость ферментативной реакции. Этот феномен носит название субстратного торможения.

В качестве примера субстратного торможения можно привести фермент, расщепляющий биологически активное вещество ацетилхолин — ацетилхолинэстеразу (АХЭ). К активному центру АХЭ субстрат (ацетилхолин) присоединяется двумя концами молекулы одновременно. При увеличении концентрации ацетилхолина с одной молекулой фермента могут одновременно реагировать две молекулы субстрата, но разными концами. В этом случае реакция, суть которой заключается в разрыве сложноэфирной связи в середине молекулы ацетилхолина (с образованием холина и уксусной кислоты), оказывается невозможной, и молекулы ацетилхолинэстеразы, нагруженные субстратом, оказываются тем не менее лишенными активности.

Уменьшение концентрации ацетилхолина в среде приведет к диссоциации неактивного комплекса и снимет торможение. Этот механизм имеет важное физиологическое значение для регуляции концентрации ацетилхолина, который выполняет в нервной системе и мышцах роль медиатора, передающего возбуждение с одной клетки на другую.

Аллостерическая регуляция. Фермент изменяет активность с помощью нековалентно связанного с ним эффектора. Связывание происходит в участке, пространственно удаленном от активного (каталитического) центра (allos — иной). Это связывание вызывает конформационные изменения в молекуле белка, приводящие к изменению определенной геометрии каталитического центра. Активность может увеличиться — это активация фермента, или уменьшиться — это ингибирование.

«Сообщение» о присоединении аллостерического активатора передается посредством конформационных изменений каталитической субъединице, которая становится комплементарной субстрату, и фермент «включается». При удалении активатора фермент вновь переходит в неактивную форму и «выключается». Аллостерическая регуляция является основным способом регуляции метаболических путей.

Обычно ферментативные реакции в клетке организованы в метаболические цепи или циклы, где самая медленная стадия лимитирует скорость всей цепи, то есть последовательности реакций, объединяемых общими субстратами (рис.9).

В таких цепях нередко наблюдается так называемая регуляция по типу обратной связи. Она служит для того, чтобы скорректировать работу цепи с потребностями клетки в конечном продукте. Принцип регуляции заключается в том, что ферменты, стоящие в начале цепи, ингибируются отдаленными метаболитами или конечными продуктами.

Такая регуляция чаще всего происходит по аллостерическому типу, когда молекула регулятора связывается с ферментом в специальном регуляторном центре. Аллостерические ферменты часто выполняют ключевую роль в регуляции обмена веществ, поскольку обладают способностью определять количество важных метаболитов и изменять в соответствии с этим свою активность.

В каждой метаболической цепи есть фермент, который задает скорость всей цепочке реакций. Он называется регуляторным ферментом.

Ферменты, регулирующие скорость метаболических путей:

— обычно действуют на ранних стадиях метаболических путей, в местах ключевых разветвлений метаболических путей;

— катализируют в условиях клетки практически необратимые реакции, протекающие наиболее медленно (ключевые).

Метаболическая цепь: А, В, С, D — метаболиты, Е1, Е2, Е3, Е4 — ферменты

Химическая модификация молекул ферментов (рис.10)

Химическая модификация белков осуществляется за счет присоединения к аминокислотным остаткам в молекуле белка определенных групп: фосфатной группы (при участии протеинкиназ), остатка жирной кислоты (с помощью ацилтрансфераз), углеводных компонентов (гликозил-трансферазы, гликозидазы).

Белки, как правило, имеют лабильную структуру, упаковка которой сильно зависит от свойств химических групп, входящих в состав молекулы. Поэтому присоединение к молекуле белка дополнительных группировок существенно влияет на структуру, а следовательно, и на ферментативную активность молекулы. Такая регуляция носит приспособительный (адаптационный) характер.

Пример. Регуляция активности ферментов путем фосфорилирования-дефосфорилирования. Фермент изменяет активность в результате ковалентной модификации. `

В этом случае фосфатная группа — ОРО3 2- присоединяется к гидроксильным группам в остатках серина, треонина или тирозина. В зависимости от природы фермента фосфорилирование может его активировать или, наоборот, инактивировать. Реакция присоединения фосфатной группы и ее отщепление катализируют специальные ферменты — протеинкиназы и протеинфосфатазы.

Фосфорилирование — распространенный способ изменить свойства некоторых клеточных белков. Так, при фосфорилировании компонентов цитоскелета (комплекса структурных белков, обеспечивающих поддержание прочности и функционирования клетки) изменяются прочность его взаимодействия с мембраной и форма клеток. Фосфорилирование белков — регуляторов сокращения активирует сократительную реакцию мышцы.

Регуляция с помощью химической модификации белка приводит к долговременным последствиям: модифицированные молекулы сохраняют свои функции измененными до тех пор, пока специальные ферменты не отщепят модифицирующую белок химическую группу и не вернут его в исходное состояние.

Регуляция путем белок-белковых взаимодействий (ассоциации-диссоциации субъединиц в олигомерном ферменте). (рис.10) Например, фермент протеинкиназа в неактивной форме построена как тетрамер R2C2 (R и С — разные субъединицы). Активная протеинкиназа представляет собой субъединицу С, для освобождения которой необходима диссоциация комплекса. Активация фермента происходит при участии цAMP, который способен присоединиться к субъединице R, после чего изменяется конформация, комплементарность субъединиц R и С и происходит диссоциация комплекса: R2C2 + 2cАМР 2С + 2(R -цАМР)

Протеинкиназа фосфорилирует соответствующие ферменты, изменяет их активность и, следовательно, скорость метаболизма в клетке.

Активация ферментов путем частичного протеолиза

Чачтичный протеолиз-разрушение белковой структкры до аминокислотных остатков,для того.чтобы слизистая пожелудочной не разрушилась от трипсина

. Некоторые ферменты синтезируются первоначально неактивными и лишь после секреции из клетки переходят в активную форму. Неактивный предшественник называется проферментом. Активация профермента включает модификацию первичной структуры с одновременным изменением конформации. Например, трипсиноген, синтезированный в поджелудочной железе, затем в кишечнике превращается в трипсин путем удаления фрагмента с N-конца гексапептида. Расщепление определенных пептидных связей «запускает» новые взаимодействия R-групп по всей молекуле, приводя к новой конформации, в которой R-группы активного центра занимают оптимальное положение для катализа (рис.10).

Роль липидного окружения.

Изменение вязкости микроокружения белковых молекул управляет взаимодействием между белками в олигомерных комплексах и регулирует активность мембраносвязанных ферментов.. Этот тип регуляции, который обнаружен в случае многих мембранных белков, обеспечивает тонкую настройку их работы на сиюминутные потребности клетки.

Источник

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ

Одним из уникальных свойств живых организмов является удивительная их способность к сохранению сбалансированности катаболических (биодегра-дативных) и анаболических (биосинтетических) процессов. При этом в клетках одновременно совершаются процессы синтеза, распада и взаимопревращения сотен и тысяч разнообразных веществ, которые в свою очередь регулируются множеством механизмов, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. Некоторые из этих регуляторных механизмов, среди которых важная роль принадлежит механизмам регуляции синтеза и каталитической активности ферментов, будут рассмотрены далее.

Влияние закона действия масс. В катализируемой ферментом обратимой химической реакции, например А + В С + D, концентрация компонентов реакции и соответственно направление реакции будут регулироваться влиянием закона действия масс. Оно, в частности, может быть показано в обратимой реакции трансаминирования, катализируемой ферментом аланинаминотрансферазой:

Аланин + α-Кетоглутарат Пируват + Глутамат.

Этот тип регуляции играет, очевидно, лишь ограниченную роль, поскольку в реальных условиях реакция обычно протекает в одном направлении, так как образовавшиеся продукты могут оказаться субстратами для действия других ферментов и выводиться из сферы реакции. В этих случаях устанавливается скорее устойчивое (стационарное) состояние, чем истинное равновесие.

Изменение количества фермента. На бактериях хорошо изучен феномен индуцированного (индуцирующего) синтеза ферментов при выращивании их на среде, где единственным источником углерода и энергии служит тот или иной углевод, например глюкоза. Замена в среде глюкозы на лактозу (индуктор) приводит к индуцированному или адаптивному (после небольшого периода лаг-фазы) синтезу фермента галактозидазы (программированному лактозным геном, см. главу 13), расщепляющей лактозу на глюкозу и галактозу.

В клетках прокариот и эукариот имеются ферменты, концентрация которых не требует добавления индуктора; это так называемые конститутивные ферменты. Количество фермента в клетке зависит от наличия продукта реакции, катализируемой данным ферментом, причем продукт реакции вызывает торможение синтеза фермента в результате репрессии (см. далее).

В животных тканях быстрый синтез ферментов наблюдается реже. Механизм его (индуцирующий синтез) изучен только для небольшого числа ферментов: тирозинтрансаминазы, серин- и треониндегидратазы, триптофанпирролазы и др. – в ответ на введение гормонов или прием белковой пищи. Однако при поступлении в организм некоторых ядов, канцерогенных веществ, алкалоидов, инсектицидов через несколько дней наблюдается резкое повышение активности (соответственно количества) ферментов-гидроксилаз (монооксигеназ) эндоплазматической сети клеток печени, окисляющих чужеродные вещества в нетоксичные для организма продукты. Вполне допустимо предположить, что в этих случаях имеет место синтез ферментов путем индукции (т.е. de novo). Описаны случаи, когда под действием подобных гидроксилаз чужеродные вещества превращаются в организме в более токсичные соединения. Это явление, обратное детоксикации, получило название летального синтеза.

Проферменты. Протеолитические ферменты пищеварительного тракта, а также поджелудочной железы синтезируются в неактивной форме – в виде проферментов (зимогенов). Регуляция в этих случаях сводится к превращению проферментов в активные ферменты под влиянием специфических агентов или других ферментов – протеиназ. Так, трипсин в поджелудочной железе синтезируется в форме неактивного трипсиногена. Поступив в кишечник, он превращается в активный трипсин в результате аутокатализа или под действием других протеиназ (механизм активации подробно рассматривается в главе 12). Превращение неактивного пепси-ногена в активный пепсин происходит аутокаталитически в результате специфического ограниченного протеолиза в присутствии соляной кислоты и также связано с отщеплением от профермента специфического ингибитора пептидной природы. Эти превращения зимогенов в активные ферменты связаны с конформационными изменениями молекулы фермента и формированием активного центра или его раскрытием (демаскирование). Синтез протеиназ в неактивной форме и ряда других неактивных белков-предшественников имеет, очевидно, определенный биологический смысл, предотвращая разрушение клеток органов, в которых образуются проферменты. Примерами подобного активирования белков является активирование некоторых гормонов (проинсулин —> инсулин), белка соединительной ткани (растворимый проколлаген превращается в нерастворимый коллаген), белков свертывающей системы крови.

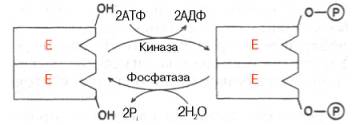

Рис. 4.23. Ковалентная модификация фермента путем фосфорилирования-дефосфо-рилирования остатков серина.

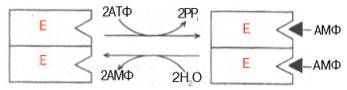

Рис. 4.24. Нековалентная модификация фермента путем аденилирования-деадени-лирования.

Химическая модификация фермента. Некоторые белки при формировании третичной структуры подвергаются постсинтетической химической модификации (см. главу 1). Оказалось, что активность ряда ключевых ферментов обмена углеводов, в частности фосфорилазы, гликогенсинтазы и др., также контролируется путем фосфорилирования и дефосфорили-рования, осуществляемого специфическими ферментами – протеинкиназой и протеинфосфатазой, активность которых в свою очередь регулируется гормонами (см. главу 10). Уровень активности ключевых ферментов обмена углеводов и соответственно интенсивность и направленность самих процессов обмена определяются соотношением фосфорилированных и де-фосфорилированных форм этих ферментов.

Обычно различают обратимую ковалентную и нековалентную химические модификации ферментов, осуществляемые через ОН-группы серина, реже – тирозина или за счет нековалентных взаимодействий с молекулой фермента. В первом случае активным ферментом оказывается или фосфо-рилированная, или дефосфорилированная форма, как в случае с молекулами мышечной фосфорилазы и гликогенсинтазы соответственно (см. главу 10). В качестве примеров можно в виде схемы представить оба типа модификации, в которой символом Р обозначается остаток фосфата, Pi– неорганический фосфат (Н3РО4), РРi – неорганический пирофосфат (Н4Р2О7), АМФ – остаток адениловой кислоты (рис. 4.23; 4.24).

Химическая постсинтетическая модификация ферментов включает, кроме того, процессы ограниченного протеолиза (см. ранее), метилирования (см. главу 13), гликозилирования, уридилирования, аденилирования, АДФ-рибозилирования и др., обеспечивая тем самым микроскопический

тип регуляции активности ферментов и соответственно физиологическую скорость процессов обмена веществ.

Аллостерическая регуляция. Во многих строго биосинтетических реакциях основным типом регуляции скорости многоступенчатого ферментативного процесса является ингибирование по принципу обратной связи. Это означает, что конечный продукт биосинтетической цепи подавляет активность фермента, катализирующего первую стадию синтеза, которая является ключевой для данной цепи реакции. Поскольку конечный продукт структурно отличается от субстрата, он связывается с аллостери-ческим (некаталитическим) центром молекулы фермента, вызывая ингиби-рование всей цепи синтетической реакции.

Предположим, что в клетках осуществляется многоступенчатый биосинтетический процесс, каждая стадия которого катализируется собственным ферментом:

Скорость подобной суммарной последовательности реакций в значительной степени определяется концентрацией конечного продукта Р, накопление которого выше допустимого уровня оказывает мощное инги-бирующее действие на первую стадию процесса и соответственно на фермент E1.

Впервые существование подобного механизма контроля активности ферментов метаболитами было обнаружено у Е.coli при исследовании синтеза изолейцина и ЦТФ. Оказалось, что изолейцин, являющийся конечным продуктом синтеза, избирательно подавляет активность треонин-дегидратазы, катализирующей первую стадию последовательного процесса превращения треонина в изолейцин, насчитывающего пять ферментативных реакций:

Аналогично ЦТФ как конечный продукт биосинтетического пути оказывает ингибирующий эффект на первый фермент (аспартаткарбамоилтран-сферазу), регулируя тем самым свой собственный синтез (см. главу 13). Этот тип ингибирования получил название ингибирования по принципу обратной связи, или ретроингибирования. Существование его доказано во всех живых организмах. В настоящее время он рассматривается как один из ведущих типов регуляции активности ферментов и клеточного метаболизма в целом.

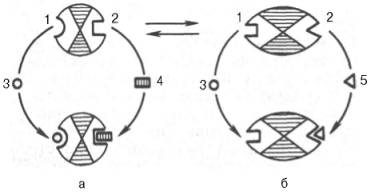

Рис. 4.25. Взаимодействие алло-стерического фермента с субстратом и эффекторами (схема).

а — активный комплекс; б — неактивный комплекс; 1 — активный центр; 2 — аллостерический центр; 3 — субстрат; 4 — положительный эффектор; 5 — отрицательный эффектор.

С другой стороны, в амфиболических процессах, выполняющих одновременно биосинтетические и биодеградативные функции , доказано существование регуляции как по типу ретроингибирования, так и макроэрги-ческими соединениями – индикаторами энергетического состояния клетки. Для амфиболических процессов уникальным типом регуляции, свойственным только им, является, кроме того, активация предшественником, когда первый метаболит в многоступенчатом пути активирует фермент, катализирующий последнюю стадию. Так, доказано активирующее влияние глюкозо-6-фосфата, являющегося предшественником гликогена, на фермент гликогенсинтазу.

Подобные типы ингибирования конечным продуктом и активирования первым продуктом свойственны аллостерическим (регуляторным) ферментам, когда эффектор, модулятор, структурно отличаясь от субстрата, связывается в особом (аллостерическом) центре молекулы фермента, пространственно удаленном от активного центра. Следует, однако, иметь в виду, что модуляторами аллостерических ферментов могут быть как активаторы, так и ингибиторы. Часто оказывается, что сам субстрат оказывает активирующий эффект. Ферменты, для которых и субстрат, и модулятор представлены идентичными структурами, носят название гомотропных в отличие от гетеротропных ферментов, для которых модулятор имеет отличную от субстрата структуру. Взаимопревращение активного и неактивного аллостерических ферментов в упрощенной форме, а также конфор-мационные изменения, наблюдаемые при присоединении субстрата и эффекторов, представлены на рис. 4.25. Присоединение отрицательного эффектора к аллостерическому центру вызывает значительные изменения конфигурации активного центра молекулы фермента, в результате чего фермент теряет сродство к своему субстрату (образование неактивного комплекса).

Аллостерические взаимодействия проявляются в характере кривых зависимости начальной скорости реакции от концентрации субстрата или эффектора, в частности в S-образности этих кривых (отклонение от гиперболической кривой Михаэлиса-Ментен). S-образный характер зависимости v от [ S ] в присутствии модулятора обусловлен эффектом кооперативности. Это означает, что связывание одной молекулы субстрата облегчает связывание второй молекулы в активном центре, способствуя тем самым увеличению скорости реакции. Кроме того, для аллостерических регуляторных ферментов характерна нелинейная зависимость скорости реакции от концентрации субстрата.

Другие типы регуляции активности ферментов. Абсолютное количество присутствующего в клетке фермента регулируется временем его синтеза и распада. К регуляторным механизмам могут быть отнесены также конкуренция ферментов за общий субстрат, выключение активности одного из изоферментов (у множественных форм ферментов), влияние концентра-

ций кофакторов и явление компартментализации. Механизм компарт-ментализации метаболических процессов играет, по-видимому, важную биологическую роль, пространственно разъединяя с помощью биомембран ферменты со своими субстратами (например, лизосомальные ферменты: протеиназы, фосфатазы, рибонуклеазы и другие гидролитические ферменты – с цитоплазматическими веществами, на которые они действуют). Кроме того, облегчая независимую регуляцию, этот механизм позволяет разделить несовместимые в одном и том же месте (и, возможно, в одно и то же время) метаболические процессы. Примером последних могут быть пути синтеза высших жирных кислот, протекающие в основном в растворимой фракции цитоплазмы, и пути распада (окисления) жирных кислот, сосредоточенные в митохондриях. Необходимо указать, однако, что при ком-партментализации возникает проблема транспорта как метаболитов, так и восстановительных эквивалентов через биомембраны субклеточных ор-ганелл. Эту задачу решает так называемый челночный механизм, позволяющий перевод метаболитов в формы, способные переходить через мембраны, и обеспечивающий внутриклеточный гомеостаз (см. главу 13).

Источник