Способы регулирования температурного режима и пути сохранения теплопотерь в защищенном грунте.

Оптимальная температура воздуха t является наиболее благоприятной для роста, развития и формирования урожая. Агротехническим минимумом ta называют наименьшую положительную температуру, не оказывающую отрицательного влияния на рост, развитие растения и формирование урожая и допускаемую не более чем в течение 24 ч. Агротехнический максимум tp — это наивысшая температура, не оказывающая вредного воздействия на растение и допускаемая в течение не более 4—6 часов.

Биологическим минимумом tmjn и биологическим максимумом tmax являются соответственно низкая (около 0,5°С) и высокая (свыше 40°С) температуры, вызывающие гибель растений.

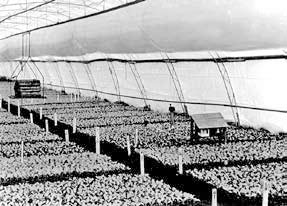

Во избежание перегрева в теплицах, вызнанных солнечным излучением, крошно притеняют, разбрызгивая суспензию мела.

Побелка кровли культивационных сооружений суспензией мела снижает освещенность в теплицах, а также нагревание ее, вызванное солнечной инсоляцией, на 4—5 «С.

Недостатком этого способа притенения является то, что суспензия мела на поверхности стекла остается ловольно продолжительное время. В пасмурную погоду от такого притенения ухудшается освещенность, что в свою очередь снижает интенсивность фотосинтеза тепличных растений. Кроме того, во время интенсивных дождей мел полностью смывается.

Одним из наиболее эффективных способов снижения температуры воздуха в летний период, кроме притенения, является система испарительного охлаждения в теплицах. Важное условие работы системы — мелкокапельный распыл (диаметр капель менее 10 мкм). При этом часть воды испаряется в воздухе сразу, остальная вода испаряется после осаждения на растения или почву. Для испарения воды расходуется тепло — охлаждается почва и воздух. Такая система позволяет эффективно бороться с перегревами в теплицах. Установка понижает температуру листа на 4—6°С без вентиляции.

Температурный режим является важным фактором управления ростом и плодоношением растения. Температура определяет интенсивность таких процессов растений, как фотосинтез, дыхание, гранспираиия, перемещение веществ, метаболизм (метаболизм — совокупность процессов обмена веществ в организме), рост и плодоношение. Температурный оптимум для фотосинтеза у теплолюбивых овощных культур лежит между 20 и 35 «С. До 20 °С процесс идет медленно, затем усиливается, а выше 35 °С снижается. При 45 «С происходит угнетение растений ( 3.7).

В отличие от фотосинтеза дыхание с повышением температуры непрерывно усиливается. Расход асси ми — лятов при дыхании не должен превышать их приход от фотосинтеза, чтобы рост и плодоношение растений не пострадали.

Чтобы предупредить выпадение конденсата на растениях, за час до восхода солнца постепенно повышают температуру воды в отопительной системе, стремясь нагреть до одинаковой температуры растения и воздух.

Такое повышение температуры теплоносителя при переходе с ночного режима к дневному называют температурным толчком, его продолжительность около 2 часов — I час до и 1 час после восхода солнца. Вечером также постепенно осуществляют переход от дневного режима к ночному.

Изменение температуры растения в воздушной и корнеобитаемой средах может происходить в различных направлениях. Так, при более высоких температурах грунта у растений усиливается поступление воды, ускоряется передвижение фосфора и кальция и может иметь место нарушение водного режима и питания, появление ожогов, растрескивание стеблей и плодов; при температурах грунта ниже оптимума затрудняется поступление воды и элементов питания. При быстром увеличении интенсивности солнечной радиации и дефиците влаги в воздухе расход воды л иеговой массой не успевает восполняться корневой системой даже при достаточно увлажненном грунте и тогда наблюдается явление физиологической сухости.

Путем транспирации растение регулирует свою температуру, которая определяет интенсивность всех биохимических процессов. Когда процесс транспирации у растения нарушается, устьица закрывается, температура растении становится значительно выше температуры воздуха, наступает температурный максимум, при котором возникает опасность появления солнечных ожогов.

Дневные температуры в культивационном помещении устанавливаются в зависимости от интенсивности поступающего потока солнечной радиации, а уровень ночных — в зависимости от освещенности предыдущего дня. Обычно режим температуры дифференцируют в зависимости от погоды: один — для солнечной,, другой — для пасмурной. При наличии автомагического оборудования задают определенные для видов и сортов температурные режимы, непрерывно изменяемые в зависимости от уровня освещенности.

В защищенном грунте применят солнечный и биологический обогрев, а также различные виды технического отопления (водяное, электрическое, газовое и др.). Стекло и пленки, применяемые для покрытия сооружений защищенного грунта, пропускают видимые лучи, но встречая препятствие в виде почвы, листьев, поверхности стекла, пленки видимая часть солнечного спектра преобразуется в тепловую (инфракрасные лучи). Синтетические пленки частично пропускают инфракрасные лучи, потому в помещении с пленочным покрытием температура днем выше, чем в помещении со стеклянным покрытием. Но в ночные часы под пленочными укрытиями температура ниже, чем под стеклом, так как пленка частично пропускает инфракрасные (тепловые) лучи и в помещениях, покрытых пленкой выше теплопотери по сравнению с покрытием стеклом.

В защищенном грунте применяют следующие способы обогрева: солнечный, биологический и технический.

Под солнечным обогревом понимают обогрев культивационных сооружений только за счет использования солнечной радиации. Солнечный обогрев основан на физических свойствах стекла и других светопрозрачных материалов пропускать световые солнечные лучи, имеющие длину волны, и задерживать длинноволновую тепловую радиацию. Солнечный луч, проникнув через стекло в парник или в теплицу и попав там на почву, стены растения и другие объекты, трансформируется в тепловую радиацию. Недостатками солнечных культивационных помещений являются короткий период использования в году (с марта по октябрь), значительные суточные колебания температуры весной и летом, опасные понижения температуры ранней весной и поздней осенью.

Культивационные помещения на солнечном обогреве в связи с невысокой стоимостью строительства получили большое распространение в различных районах нашей страны.

Следующий способ обогрева — биологический. Биологический обогрев осуществляется за счет тепла, продуцируемого бактериями при сбраживании органических материалов. Эти материалы называют согревающими, или биологическим топливом. Это навоз различных животных, отходы города и промышленности и т. д.

Положительными сторонами биообогрева является общедоступность и двустороннее использование органических материалов, в первый год, как источника тепла, во второй — в качестве удобрения.

Однако биообогреву свойственны и крупные недостатки: трудность регулирования теплового режима, находящая кривая температуры горения биотоплива, не допускающая осенней набивки парников и теплиц для осенне-зимней эксплуатации, высокая трудоемкость, неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия для работающих, опасность заражения овощных различными болезнями при использовании в качестве биотоплива городского мусора, содержащего отходы от овощей и картофеля.

Следующий способ обогрева — это технический обогрев. Самый распространенный вид обогрева в теплицах — это водяное отопление. Широкому применению этой системы обогрева способствует ее положительные эксплуатационные и экономические стороны: безвредность для людей и растений, несложность управления, низкая трудоемкость, высокий коэффициент (65-70%) использования топлива, хорошая регулируемость системы, создания равномерного теплового режима, возможность использования дешевого природного и промышленного тепла. Водяное отопление подразделяют на местное (при установке небольших котлов в каждой теплице) и центральные (при наличие одного теплоцентра на все хозяйство). В современных теплично-парниковых применяется только центральное отопление.

Другой вид обогрева – электрический. Электрообогрев основан на пропускании электротока через проводники с большим удельным сопротивлением, в результате чего часть электроэнергии трансформируется в тепловую. Электрообогрев — самый перспективный вид отопления защищенного грунта.

При электрообогреве возможно полное регулирование теплового режима и централизованное и автоматическое управление системой при минимальных затратах труда. Наиболее перспективны обогрев специальным изолированным нагревательным кабелем с использованием тока напряжением 380/220 вольт и обогрев обогревательным элементом. Обогревательный элемент состоит из нагревательной стальной проволоки, которая заключена в асбоцементную трубку.

Через проволоку пропускают ток напряжением 110-120 вольт. В настоящее время электрообогрев применяется преимущественно в парниках, так как в них легче ограничить теплопотери, чем в теплицах, и тем самым легче уменьшить затраты электроэнергии на единицу площади. Обогрев парников и теплиц током производят в не рабочее время или должны быть расставлены обычные или светящиеся предупредительные надписи: «Опасно. Парники под током».

Из прочих видов технического обогрева применяются калориферный обогрев и боровое отопление. Калориферный обогрев широко применяется в качестве дополнительного к водяному обогреву в части резких понижений наружной температуры.

Боровой обогрев применяется в настоящее время очень редко, так как ему свойственны крупные недостатки: низкий коэффициент (35-50%) использования тепловой энергии топлива, значительное трудоемкость, неравномерность теплового режима, а также угроза опасности отравления дымом растений.

Дата добавления: 2019-02-12 ; просмотров: 395 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Тепловой режим и методы его регулирования

Физиологические процессы в растении протекают только при определенном количестве тепла. При низкой или очень высокой температуре нарушаются физиологические процессы. Потребность в тепле различна не только у растений различных семейств, но и у одной и той же культуры в определенные фазы развития. Для каждой фазы роста и развития существуют свои минимальные, оптимальные и максимальные температуры. Пониженные температуры культуры лучше всего переносят в фазе наклюнувшихся семян. По мере роста и развития растения резко снижают устойчивость к холоду. Большую опасность представляют поздние весенние и ранние осенние заморозки. Оптимальная температура роста большинства культур 20…25°С. Для завершения своего развития растениям необходима определенная сумма активных температур за вегетационный период. Для большинства с/х растений сумма среднесуточных активных температур воздуха (свыше 10°С) должна составлять 1200…2000°С за сезон.

С повышением температуры почвы рост и развитие растений ускоряются. Так, семена ржи при температуре 4…5 o С прорастают в течение 4 дней, при 16 o С — за сутки. Поэтому при выборе сроков посева учитывают особенности температурного режима культур.

При температуре выше оптимального уровня резко увеличивается интенсивность дыхания и расход органического вещества, что в результате приводит к уменьшению нарастания зеленой массы. Особенно губительна высокая температура в летний период при недостатке воды (засыхание клевера).

Методы регулирования теплового режима:

· полив — увеличение влажности ведет к значительному снижению температуры в результате затрат тепла на нагревание и испарение воды;

· ранневесеннее боронование и рыхление почвы — усиливают прогревание почвы;

· посадки в гребни или на грядах — уменьшение влажности почвы и лучшее ее прогревание.

· снегозадержание на посевах озимых культур

· посадка полезащитных полос, снижающих скорость ветра, испарение с поверхности почвы и накапливающих снег зимой

· строительство прудов, лиманов в южных районах приводит к увеличению влажности почвы и воздуха, в результате снижается испарение и нагревание почвы

· внесение больших доз навоза

· мульчирование (солома, торф, зола, шунгит) увеличивает или снижает нагревание почвы.

Источник

Способы регулирования теплового режима

Тепловой режим и методы его регулирования

Источниками тепловой энергии являются:

– солнечная радиация, основанная на «тепличном эффекте» (тепличным, или парниковым, эффектом называется повышение температуры воздуха и почвы в культивационных сооружениях вследствие превращения попадающей сквозь стекло или пленку коротковолновой солнечной энергии в тепловую (инфракрасную), не проходящую обратно сквозь светопрозрачное ограждение);

– биохимические реакции при разложении органических материалов микроорганизмами (биологический обогрев);

– подогрев воды и воздуха при сжигании топлива (водяное, калориферное отопление, прямое сжигание газа в теплицах);

– геотермальные воды (водяное и калориферное отопление);

– электрическая энергия (электрический обогрев).

Характеристика различных источников тепла. Наиболее экономичными источниками тепла являются тепловые отходы промышленных предприятий и геотермальные воды.

Экономическая эффективность систем отопления определяется не только стоимостью источников тепловой энергии, но и местом их расположения, периодом использования и другими факторами. С понижением температуры теплоносителя и удалением его от теплиц экономическая эффективность отопления теплиц снижается.

В зимних теплицах, где 30–50 % всех эксплуатационных расходов на выращивание овощей приходится на обогрев, экономическая эффективность систем отопления в основном определяется стоимостью теплоносителя. В весенних пленочных теплицах затраты на обогрев значительно меньше, а основной их составляющей являются затраты на амортизацию, обслуживание, текущий ремонт систем обогрева. В этих условиях электрический обогрев не менее эффективен, чем другие способы.

Солнечный обогрев необходимо максимально использовать в дополнение к другим способам обогрева. При этом в результате «тепличного эффекта» температура воздуха в теплицах повышается на 10–30 ?. Это позволяет эксплуатировать некоторые сооружения закрытого грунта только на солнечном обогреве. Надо помнить, что при солнечном обогреве без применения дополнительных приемов невозможно гарантировать защиту растений от заморозков, особенно под полимерными пленками с высокой проницаемостью для инфракрасных лучей.

Во многих странах проводятся исследования по использованию солнечной энергии для отопления теплиц путем ее накопления и хранения в специальных аккумуляторах, расположенных в самой теплице, и расхода этой энергии в нужное время. При этом экономия тепловой энергии составляет 40–50 %. Накопление солнечной энергии на практике быстрее всего можно реализовать при кратковременном ее хранении.

Биологический обогрев наиболее доступен, но требует значительных затрат. В качестве биотоплива используются органические материалы (навоз, городские отходы, древесные опилки, древесная кора, солома), выделяющие тепло в процессе сбраживания микроорганизмами.

Лучше всего для этих целей использовать навоз или солому. В 1 см? навоза содержится более 100 млрд бактерий, масса которых достигает 10–15 % массы сухого вещества навоза. Наиболее интенсивно разогревается конский навоз. Его температура после разогрева в первое время повышается до 60–70 ?. Затем сначала быстро, потом медленно она снижается и лишь через 2 месяца достигает 27–30 ?. Такой навоз можно применять в качестве биотоплива с января – февраля в ранних парниках и теплицах.

Навоз крупного рогатого скота нагревается медленно. Максимальная температура его не выше 53 ? и быстро снижается (через 7–15 дней до 28 ?). При добавлении к этому навозу опилок, соломы интенсивность его саморазогрева усиливается. Его используют для средних парников.

Условия эффективного «горения» биотоплива – аэрация, наличие легкоусвояемых азотистых соединений, влажность в пределах 65–70 %, нейтральная или слабощелочная реакция, начальная положительная температура не ниже 5–8 ?.

Как биотопливо навоз в промышленном овощеводстве закрытого грунта практически не используется из-за высокой трудоемкости и трудности регулирования температурного режима. Хотя в небольших хозяйствах при наличии навоза и определенных навыков использования это может быть наиболее дешевым и доступным способом обогрева парников. В условиях дефицита и дороговизны энергетических ресурсов не следует пренебрегать биообогревом. Солома широко применяется, обеспечивая, например, повышение урожая огурца на 30–40 % по сравнению с использованием технического обогрева. Это объясняется повышением содержания СО2 в воздухе, стимулирующим влиянием вновь образующихся при разложении соломы гуминовых кислот, физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. В пленочных теплицах Украины используются соломенные тюки и нетюкован-ная солома – от 50 до 200 т/га. Технология выращивания культур упрощается при применении нетюкованной соломы.

Технический обогрев. Примерная мощность нагревательных элементов в зимних теплицах – 300–400 Вт/м? светопрозрачного покрытия, а весной, начиная с конца марта, – 100–150 Вт/м?. Две трети этой мощности используется на обогрев воздуха, одна треть – на обогрев почвы.

Основной вид отопления зимних теплиц – водяное отопление с принудительной циркуляцией.

Электрическое отопление – самый совершенный, наименее трудоемкий способ обогрева, позволяющий осуществлять полную централизацию и автоматизацию управления системой, высокоэффективен в качестве аварийного обогрева. Наиболее практичны и доступны для массового использования следующие способы электрического обогрева почвы: элементный – стальной проволокой сечением 2,5–3 мм в изоляционных трубах, стальной неизолированной проволокой на пониженном напряжении и нагревательным изолированным проводом.

Элементный обогрев применяется для обогрева почвы парников и теплиц, воздуха в малогабаритных теплицах.

Очень просто и удобно обогревать почву стальной неизолированной проволокой сечением 4–7 мм, уложенной рядами в слой песка, по которой проходит ток от 24 до 50 В. Основным недостатком метода является необходимость применения понижающего трансформатора, быстрая коррозия и трудность замены проволоки, опасность обслуживания при включенной системе. Эти недостатки устраняются при использовании изолированного нагревательного провода марок ПОСХВ, ПОСХП и ПОСХВТ. Эти провода представляют собой стальную проволоку, покрытую поливинилхлоридной (или полиэтиленовой, в зависимости от марки) изоляцией. Провод можно использовать на поверхности почвы и в почве. Наиболее экономичен в эксплуатации наземный способ укладки провода, смонтированного секциями на деревянных рейках. На провод устанавливают питательные горшочки (рис. 15). После выборки рассады нагревательный провод сматывают и хранят вместе с рейками. Управление системой осуществляется с помощью терморегуляторов ДТКБ-53, ПТР-2,04 и ЭРА-М.

Обогрев почвы проводом ПОСХВ, уложенным под горшочки с рассадой капусты после пикировки

Использование электроэнергии в нелимитное время суток (в ночные часы) и ее аккумуляция в почве на оставшуюся часть суток позволяет в весенние месяцы получить высококачественную рассаду при экономии электроэнергии.

Воздушное отопление осуществляется подогревом воздуха с помощью калориферов, тепловых генераторов с использованием электроэнергии, горячей воды, пара, горячих газов, прямого сжигания газа внутри помещения и последующим сосредоточенным выпуском нагретого воздуха без управления его движением или распределением с помощью пленочных рукавов (рис. 16). Этот способ обогрева является основным в весенних теплицах. В зимних теплицах его используют дополнительно к водяному отоплению.

Распределение теплого воздуха от теплогенератора посредством перфорированного пленочного рукава в рассадоовощной теплице конструкции ЦИМЭЖ

Обязательное условие эксплуатации калориферов – бесперебойное снабжение электроэнергией для работы вентиляторов.

Источник