Способы регулирования температурного режима ректификационных колонн

Нормальная работа ректификационных колонн и требуемое качество продуктов перегонки обеспечиваются путем регулирования теплового режима – отводом тепла в концентрационной и подводом тепла в отгонной секциях колонн, а также нагревом сырья до оптимальной температуры. В промышленных процессах перегонки нефти применяют следующие способы регулирования температурного режима по высоте колонны.

Отвод тепла в концентрационной секции путем:

а) использования парциального конденсатора;

б) организации испаряющегося (холодного) орошения;

в) организации неиспаряющегося (циркуляционного) орошения.

Подвод тепла в отгонной секции путем:

а) нагрева остатка ректификации в кипятильнике с паровым пространством;

б) циркуляции части остатка, нагретого в трубчатой печи.

Холодное (острое) орошение. Этот способ отвода тепла наверху колонны получил наибольшее распространение в практике нефтепереработки. Паровой поток, уходящий с верха колонны, полностью конденсируется в конденсаторе – холодильнике (водяном или воздушном) и поступает в ёмкость или сепаратор, откуда часть ректификата насосом подается обратно в ректификационную колонну в качестве холодного испаряющегося орошения, а балансовое его количество отводится как целевой продукт.

Циркуляционное неиспаряющееся орошение. Этот вариант отвода тепла в концентрационной секции колонны в технологии нефтепереработки применяется исключительно широко для регулирования температуры не только наверху, но и в средних сечениях сложных колонн. Для создания циркуляционного орошения с некоторой тарелки колонны выводят часть флегмы (или бокового дистиллята), охлаждают в теплообменнике, в котором она отдает тепло исходному сырью, после чего насосом возвращают на тарелку.

На современных установках перегонки нефти чаще применяют комбинированные схемы орошения. Так, сложная колонна атмосферной перегонки нефти обычно имеет сверху острое орошение и затем по высоте несколько промежуточных циркуляционных орошений. В концентрационной секции сложных колонн вакуумной перегонки мазута отвод тепла осуществляется преимущественно посредством циркуляционного орошения.

При подвое тепла в низ колонны трубчатой печью часть кубового продукта прокачивается через трубчатую печь, и подогретая парожидкостная смесь (горячая струя) вновь поступает в низ колонны. Этот способ применяют при необходимости обеспечения сравнительно высокой температуры низа колонны, когда применение обычных теплоносителей (водяной пар и др.) невозможно или нецелесообразно ( например, в колоннах отбензинивания нефти).

Технологические параметры

Технологический режим работы блока АТ

Колонна частичного отбензинивания нефти

Давление, МПа 0,5

Давление, МПа 0,25

Технологический режим в вакуумной колонны

Давление наверху (абс.), кПа 8,0

Основное технологическое оборудование.

Основным оборудованием АВТ являются печи и колонны . Для нагрева сырья обычно используют цилиндрические печи с водным отводом дымовых газов и вертикальными трубами радиантного змеевика беспламенного горения. Самые мощные печи это атмосферные с теплопроизводительностью120-130 МВт. Часто устанавливают две печи мощностью 60-65 МВт.

Ректификационные колонны имеют разные диаметры, что зависит от производительности.

Колонна стабилизации: диаметр 1,2-1,4 м., число тарелок 30-40

Атмосферная колонна: диаметр 6,4-7,0 м., число тарелок 40-45

Вакуумная колонна: диаметр 9-10 м., число тарелок 18-20

Мощность

Мощности действующих сейчас АВТ колеблются от 0,5 до 10 млн. т/год. До 1950 г. максимальная мощность наиболее распространенных установок АВТ составляла 500-600 тыс. т/год. В 1950-60-х гг. проектировались и строились установки мощностью 1; 1,5; 2 и 3 млн т/год нефти. В 1967 г. ввели в эксплуатацию высокопроизводительную установку АВТ мощностью 6 млн т/год. Самая крупная установка АВТ мощностью 10 млн. т/год была построена в 1975 г. в Антверпене. В те же годы в США были пущены две установки мощностью по 10,5 млн. т/год. В последующем строительство таких мощных установок не велось, и в большинстве своем мощность установок ЭЛОУ-АВТ сохранилась на уровне 6-8 млн. т/год как у нас в стране, так и за рубежом. После 2000 г. из-за дальнейшего падения добычи нефти более выгодно иметь на НПЗ установки АВТ средней и малой мощности (2-3 млн. т/год). Преимущества установок большой единичной мощности очевидны: высокая производительность труда и низкие капитальные и эксплуатационные затраты по сравнению с установками малой производительности.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Реконструкция установки первичной переработки нефти АВТ-5 с увеличением мощности до 8 млн. т.

Источник

Способы регулирования температурного режима ректификационных колонн

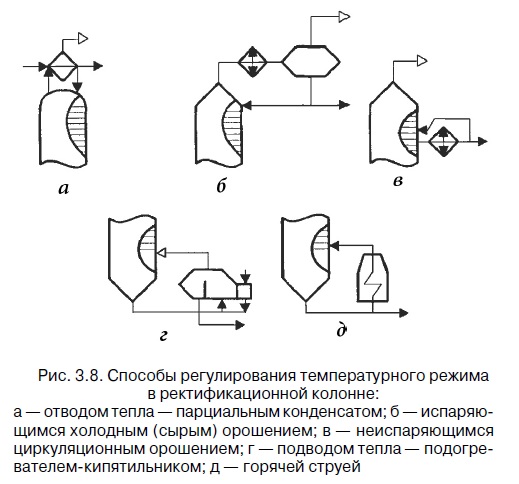

Нормальная работа ректификационных колонн и требуемое качество продуктов перегонки обеспечиваются путем регулирования теплового режима – отводом тепла в концентрационной и подводом тепла в отгонной секциях колонн, а также нагревом сырья до оптимальной температуры. В промышленных процессах перегонки нефти применяют следующие способы регулирования температурного режима по высоте колонны (рис. 3.8).

Отвод тепла в концентрационной секции путем:

- использования парциального конденсатора;

- организации испаряющегося (холодного) орошения;

- организации неиспаряющегося (циркуляционного) орошения.

Подвод тепла в отгонной секции путем:

- нагрева остатка ректификации в кипятильнике с паровым пространством;

- циркуляции части остатка, нагретого в трубчатой печи.

Парциальный конденсатор представляет собой кожухотрубный теплообменный аппарат (рис. 3.8а), установленный горизонтально или вертикально наверху колонны. Охлаждающим агентом служит вода,

иногда исходное сырье. Поступающие в межтрубное пространство пары частично конденсируются и возвращаются на верхнюю тарелку в виде орошения, а пары ректификата отводятся из конденсатора. Из-за трудности монтажа и обслуживания и значительной коррозии конденсатора этот способ получил ограниченное применение (в малотоннажных установках и при необходимости получать ректификат в виде паров).

Холодное (острое) орошение (рис. 3.8б). Этот способ отвода тепла наверху колонны получил наибольшее распространение в практике нефтепереработки. Паровой поток, уходящий с верха колонны, полностью конденсируется в конденсаторе – холодильнике (водяном или воздушном) и поступает в емкость или сепаратор, откуда часть ректификата насосом подается обратно в ректификационную колонну в качестве холодного испаряющегося орошения, а балансовое его количество отводится как целевой продукт.

Циркуляционное неиспаряющееся орошение (рис. 3.8в). Этот вариант отвода тепла в концентрационной секции колонны в технологии нефтепереработки применяется исключительно широко для регулирования температуры не только наверху, но и в средних сечениях сложных колонн. Для создания циркуляционного орошения с некоторой тарелки колонны выводят часть флегмы (или бокового дистиллята), охлаждают в теплообменнике, в котором она отдает тепло исходному сырью, после чего насосом возвращают на вышележащую тарелку.

На современных установках перегонки нефти чаще применяют комбинированные схемы орошения. Так, сложная колонна атмосферной перегонки нефти обычно имеет вверху острое орошение и затем по высоте несколько промежуточных циркуляционных орошений. Из промежуточных орошений чаще применяют циркуляционные орошения, располагаемые обычно под отбором бокового погона или использующие отбор бокового погона для создания циркуляционного орошения с подачей последнего в колонну выше точки возврата паров из отпарной секции. В концентрационной секции сложных колонн вакуумной перегонки мазута отвод тепла осуществляется преимущественно посредством циркуляционного орошения.

Использование только одного острого орошения в ректификационных колоннах неэкономично, так как низкопотенциальное тепло верхнего погона малопригодно для регенерации теплообменом. Кроме того, в этом случае не обеспечивается оптимальное распределение флегмового числа по высоте колонны: как правило, оно значительное на верхних и низкое на нижних тарелках колонны. Соответственно по высоте колонны сверху вниз уменьшаются значения КПД тарелок, а также коэффициента относительной летучести и, следовательно, ухудшается разделительная способность нижних тарелок концентрационной секции колонны, в результате не достигается желаемая четкость разделения. При использовании циркуляционного орошения рационально используется тепло отбираемых дистиллятов для подогрева нефти, выравниваются нагрузки по высоте колонны и тем самым увеличивается производительность колонны и обеспечиваются оптимальные условия работы контактных устройств в концентрационной секции.

При подводе тепла в низ колонны кипятильником (рис. 3.8г) осуществляют дополнительный подогрев кубового продукта в выносном кипятильнике с паровым пространством (рибойлере), где он частично испаряется. Образовавшиеся пары возвращают под нижнюю тарелку колонны. Характерной особенностью этого способа является наличие в кипятильнике постоянного уровня жидкости и парового пространства над этой жидкостью. По своему разделительному действию кипятильник эквивалентен одной теоретической тарелке. Этот способ подвода тепла в низ колонны наиболее широко применяется на установках фракционирования попутных нефтяных и нефтезаводских газов, при стабилизации и отбензинивании нефтей, стабилизации бензинов прямой перегонки и вторичных процессов нефтепереработки.

При подводе тепла в низ колонны трубчатой печью (рис. 3.8д) часть кубового продукта прокачивается через трубчатую печь, и подогретая парожидкостная смесь (горячая струя) вновь поступает в низ колонны. Этот способ применяют при необходимости обеспечения сравнительно высокой температуры низа колонны, когда применение обычных теплоносителей (водяной пар и др.) невозможно или нецелесообразно (например, в колоннах отбензинивания нефти).

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА, С. А. Ахметов, Т. П. Сериков, И. Р. Кузеев, М. И. Баязитов, 2006

Источник

Основное оборудование ректификационной колонны

В этой связи в последние годы в мировой нефтепереработке проявляется тенденция к существенному ограничению применения водяного пара и к переводу установок на технологию сухой перегонки.

При вводе водяного пара в отгонную секцию ректификационной колонны парциальное давление паров снижается и создаются условия, при которых жидкость оказывается как бы перегретой, что вызывает ее испарение (т. е. действие водяного пара аналогично вакууму). При этом теплота, необходимая для отпаривания паров, отнимается от самой жидкости, в связи с чем она охлаждается.

Позволяют использовать дешевые и доступные хладоагенты для конденсации паров ректификата (вода, воздух) (например, в стабилизационных ректификационных колоннах) и теплоносители для нагрева и испарения кубовой жидкости (например, водяной пар высокого давления), а также уменьшить требуемые поверхности холодильников, конденсаторов, теплообменников и кипятильников.

Исключают возможность термодеструктивного разложения сырья и продуктов перегонки или кристаллизации их в аппаратах и коммуникациях;

Обеспечивают состояние разделяемой системы, далекое от критического (иначе нельзя реализовать процесс ректификации), и возможно большее значение коэффициента относительной летучести;

При подводе тепла в низ колонны трубчатая печь часть кубового продукта прокачивается через трубчатую печь, и подогретая парожидкостная смесь (горячая струя) вновь поступает в низ колонны. Этот способ применяют при необходимости обеспечения сравнительно высокой температуре низа колонны, когда применение обычных теплоносителей (водяной пар и др.) невозможно или нецелесообразно (например, в колоннах отбензинивания нефти).

На современных установках перегонки нефти чаще применяют комбинированые схемы орошения. Так, сложная ректификационная колонна атмосферной перегонки нефти обычно имеет вверху острое орошение и затем по высоте несколько промежуточных циркуляционных орошений. Из промежуточных орошений чаще применяют циркуляционные орошения, располагаемые обычно под отбором бокового погона или использующие отбор бокового погона для создания циркуляционного ороршения с подачей последнего в колонну выше точки возврата паров из отпарной секции. В концентрационной секции сложных ректификационных колонн вторичной перегонки мазута отвод тепла осуществляется преимущественно посредством циркуляционного орошения.

Нормальная работа ректификационной колонны и требуемое качество продуктов перегонки обеспечиваются путем регулирования теплового режима — отводом тепла в концентрационной и подводом тепла в отгонной секциях колонн, а также нагревом сырья до оптимальной температуры. В промышленных процессах перегонки нефти применяют следующие способы регулирования температурного режима по высоте ректификационной колонны.

Способы регулирования температурного режима ректификационной колонны

Отвод тепла в концентрационной секции путем:

а) использования парциального конденсатора;

б) организации испаряющегося (холодного) орошения;

в) организации неиспаряющегося (циркуляционного) орошения.

Подвод тепла в отгонной секции путем:

а) нагрева остатка ректификации в кипятильнике с паровым пространством;

б) циркуляции части остатка, нагретого в трубчатой печи.

При подводе тепла в низ ректификационной колонны кипятильником осуществляют дополнительный подогрев кубового продукта в выносном кипятильнике с паровым пространством (рибойлере), где он частично испаряется. Образовавшиеся пары возвращают под нижнюю тарелку ректификационной колонны. Характерной особенностью этого способа является обеспечение в кипятильнике постоянного уровня жидкости и парового пространства над этой жидкостью. По своему разделительному действию кипятильник эквивалентен одной теоретической тарелке. Этот способ подвода тепла в низ колонны наиболее широко применяется на установках фракционирования попутных нефтей и нефтезаводских газов, при стабилизации и отбензинивании нефтей, стабилизации бензинов прямой перегонки и вторичных процессов нефтепереработки.

Выбор давления и температурного режима в ректификационной колонне. При принятых значениях флегмового числа, числа и типа тарелок на экономические показатели процессов перегонки наиболее влияние оказывают давление и температурный режим в колонне. Оба эти рабочих параметра тесно взаимосвязаны: нельзя оптимизировать, например, только давление без учета требуемого температурного режима и наоборот.

При оптимизации технологических параметров ректификационной колонны целесообразно выбрать такие значения давления и температуры, которые:

По величине давления ректификационные колонны можно подразделить на следедующие типы:

а) атмосферные, работающие при давлением несколько выше атмосферного (0,1…0,2 МПа), применяемые при перегонке стабилизированных или отбензиненных нефтей на топливные фракции и мазут;

б) вакуумные (глубоковакуумные), работающие под вакуумом (или глубоким вакуумом) при остаточном давлении в зоне питания (100 и 30 гПа соответственно), предназначенные для фракционирования мазута на вакуумный (глубоковакуумный) газойль или узкие масляные фракции и гудрон;

в) колонны, работающие под повышенным давлением (1…4 МПа), применяемые при стабилизации или отбензинивании нефтей, стабилизации газовых бензинов, бензинов перегонки нефти и вторичных процессов и фракционировании нефтезаводских или попутных нефтяных газов.

Повышение или понижение давления в ректификационной колонне сопровождается, как правило, соответствующим повышением или понижением температурного режима. Так, для получения в качестве ректификата пропана требуемая температура верха колонны при давлении 0,1 и 1,8 МПа составит соответственно –42 и +55 °С. Предпочтительность второго варианта ректификации очевидна, поскольку повышенное давление позволяет использовать для конденсации паров пропана воду, а не специальные хладоагенты и дорогостоящие низкотемпературные системы охлаждения. Перегонка, например, под вакуумом позволяет осуществить отбор без заметного разложения фракций нефти, выкипающих при температурах, превышающих температуру нагрева сырья более чем на 100…150 °С.

Температурный режим, наряду с давлением, является одним из наиболее значимых параметров процесса, изменением которого peгулируется качество продуктов ректификации. Важнейшими точками регулирования является температура поступающего сырья и выводимых из колонны продуктов ректификации. Как показала практика эксплуатации промышленных установок, перегонка нефти при атмосферном давлении осуществляется при температуре в зоне питания ректификационной колонны 320… 360 °С, а вторичная перегонка мазута — при температуре на выходе из печи не выше 430 °С.

При перегонке с водяным паром температура кубового остатка обычно ниже температуры нагрева сырья на 20…30 °С, а фракций, уходящих из отпарных колонн, на 10…15 °С по сравнению с температурой, поступающей на отпаривание жидкости. При подводе тепла в низ ректификационной колонны через кипятильник температура кубовой жидкости должна быть на соответствующее число градусов выше температуры поступающей жидкости.

Особенности перегонки с водяным паром. Для подвода дополнительного тепла в низ атмосферной и вакуумной колонн промышленных установок перегонки нефти такие способы, как кипятильник с паровых пространством или «горячая струя», неприемлемы по причине низкой термостабильности кубовых остатков — мазута и гудрона. В этой связи с целью создания требуемого парового орошения в отгонной секции этих колонн, а также испарения (отпаривания) низкокипящих фракций нефти (попадающих в остаток в условиях однократного испарения в секции питания) на практике широко применяют перегонку с подачей водяного пара.

Наибольший эффект испаряющего влияния перегретого водяного пара проявляется при его расходе, равном 1,5…2,0 % мас. на исходное сырье. Общий расход водяного пара в атмосферные ректификационные колонны установок перегонки нефти составляет 1,2…3,5, а в вакуумных колоннах для перегонки мазута — 5…8 % мас. на перегоняемое сырье.

Необходимо указать на следующие недостатки применения водяного пара в качестве испаряющего агента:

— увеличение затрат энергии (тепла и холода) на перегонку и конденсацию;

— повышение нагрузки колонн по парам, что приводит к увеличению диаметра аппаратов и уносу жидкости между тарелками;

— ухудшение условий регенерации тепла в теплообменниках;

— увеличение сопротивления и повышение давления в колонне и др. аппаратах;

— обводнение нефтепродуктов и необходимость их последующей сушки;

— усиление коррозии нефтеаппаратуры и образование больших количеств загрязненных сточных вод.

Классификация ректификационных колонн и их контактных устройств. Применяемые в нефте и газопереработке ректификационные колонны подразделяются:

1) по назначению:

— для атмосферной и вакуумной перегонки нефти и мазута;

— вторичной перегонки бензина;

— стабилизации нефти, газоконденсатов, нестабильных бензинов;

— фракционирования нефтезаводских, нефтей и природных газов;

— отгонки растворителей в процессах очистки масел;

— разделения продуктов трубчатой печи и каталитических процессов переработки нефтяного сырья и газов и т. д.;

2) по способу межступенчатой передачи жидкости:

— с переточными устройствами (с одним, двумя или более);

— без переточных устройств (провального типа);

3) по способу организации контакта парогазовой и жидкой фаз:

Источник