контра по земле. Билет 1 агрохимические показатели плодородия почвы и приемы их регулирования показатели

| Название | Билет 1 агрохимические показатели плодородия почвы и приемы их регулирования показатели |

| Дата | 07.11.2018 |

| Размер | 45.26 Kb. |

| Формат файла |  |

| Имя файла | контра по земле.docx |

| Тип | Документы #55622 |

| Подборка по базе: 16 билет.docx, Ответы на билеты, Авиационная безопасность1.docx, 11 билет.docx, Экзаменационные билеты по истории (с ответами).pdf, 1 билет гиперт криз.docx, Экзаменац билетыВопр (2).doc, 4-11 билет.docx, ОСТ билеты.pdf, Пример билета Институт стоматологии (1).pdf, Задача показатели динамики.docx БИЛЕТ 1

Показатели:

Для регулирования показателей плодородия почвы необходимо в почвенном растворе создавать оптимальные соотношения между питательными элементами. Это достигается внесением минеральных удобрений, известкованием и гипсованием.

Пористость почвы (порозность) – это объем почвенных пор в почвенном образце по отношению к объему всего образца (%) Рассчитывается по данным о плотности сложения (dv) и плотности твердой фазы (d) почвы. -капиллярные (диаметр меньше 0,1 мм) (Величина капиллярной пористости возрастает по мере увеличения степени дисперсности почв и ухудшения их агрегированности) -некапиллярные(больше 0,1мм) (некапиллярная пористость обычно выше в почвах с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой (чернозёмы) или с песчаным гранулометрическим составом.) Значение: По почвенным порам перемещается вода с растворенными в ней веществами, в них содержится воздух. В почвенных порах обитают микроорганизмы, простейшие и другие представители почвенной биоты, по ним в почву проникают корни и корневые волоски растений. Поэтому общий объем пор, составляющих это пространство – важнейшие характеристики почвы.

В настоящее время почвенную структуру по размерам агрегатов подразделяют следующим образом: глыбистая (агрегаты > 10 мм); комковато-зернистая, или макроструктура (агрегаты 10-0,25 мм); микроструктура (агрегаты Структура почвы агрономически ценная — водопрочные агрегаты с пористостью не ниже 40%, размером от 0,25 до 10 мм БИЛЕТ 2

Показатели:

Биологический метод заключается в регулировании процессов синтеза и разложения органического вещества в почве, правильном подборе растений и сортов, правильном чередовании культур в севообороте. Регулировать баланс органического вещества можно: а) используя посевы многолетних трав – это способ обогащения почвы азотом. Б) разложение органического вещества в почве усиливается при более глубокой и своевременной обработке почвы.

Плотность почвы(объемная масса)- масса единицы объема почвы, взятой в естественном сложении и абсолютно сухой. -Оптимальная (плотность, благоприятная для роста развития культур)(1,0-1,3 г/см 3 ) -Равновесная (в естественных условиях под действием сил уплотнения и разрыхления наступает равновесное состояние между пористостью и твердой фазой почвы)( 1,0-1,55 г/см 3 ) Методы регулирования: при ранневесеннем бороновании применять только гусеничные тракторы, имеют небольшое давление на грунт; применять минимизацию обработки, сочетание операций, уменьшение глубины разрыхления, увеличение ширины захвата агрегатов; все работы по возделыванию сельскохозяйственных культур проводить при физической спелости почвы и его влажности 20-22%; исключать проходы сельскохозяйственных агрегатов и других машин по полю без надобности; разрыхлять и заравнивать следы от колес тракторов и сельскохозяйственных машин;для повышения устойчивости почв против уплотнения шире применять обычные приемы окультуривания (внесение органических удобрений, кальцийсодержащих мелиорантов и др.), мульчирование поверхности почвы.

БИЛЕТ 3

Показатели:

Приемы регулирования: Основными способами воздействия на почву с целью изменения этих свойств являются обработка почвы, приемы регулирования водного, воздушного и теплового режимов, включая также и мелиоративные мероприятия.

Запас гумуса (Q) = m * h * dv = 1,5*20*1,2= 36 т/га m- содержание гумуса, % h- почвенный слой dv— плотность

БИЛЕТ 4

Закон: Развитие растений и уровень урожайности ограничивается фактором, находящимся в относительном минимуме. Необходимо, в первую очередь, проводить такие мероприятия, которые будут действовать на фактор, находящийся в минимуме. В то же время необходимо учитывать другие факторы, которые могут оказаться в минимуме после удовлетворения потребности растения в первом факторе, и предусмотреть мероприятия, направленные на регулирование факторов, находящихся на втором и последующих минимумах. Применение: знание закона дает возможность правильно устанавливать структуру посевных площадей, чередование культур, размещение севооборотов.

Строение пахотного слоя – соотношение твердой фазы почвы и общего объема пор Пахотный слой состоит из 3-х фаз:1) Твердая (минеральная и органическая часть почвы);2)Жидкая (вода); 3)Газообразная (воздух) Регулирование: выбор оптимальных сроков обработки почв разного гранулометрического состава в зависимости от их влажности, применение рыхления подпахотного слоя на тяжелых почвах, дифференцированное осуществление прямых приемов их изменения (внесение органических удобрений, культура сидератов, регулирование состава обменных катионов и др.). Важное Применение существующих и разработка новых машин и агрегатов с минимальным уплотняющим воздействием на почву (широкозахватные и комбинированные агрегаты с многоцелевыми рабочими органами, машины и агрегаты на гусеницах и шинах низкого давления и др.).

Типы водного режима:1)Мерзлотный(вечная мерзлота); 2)Промывной(осадки > испарения); 3)Периодически промывной (осадки = испарения); 4)Непромывной (осадки 10 мм: — крупноглыбистая d >10 см; — мелкоглыбистая d 10 мм – 10см. 2. Макроструктура d 0,25-10 мм: — крупнокомковатая d 3мм-10мм; — среднекомковатая d 1мм-3мм; — мелкокомковатая d 0,25-1мм. 3. Микроструктура d 3 /с или л/(с · м 2 ).Для характеристики соотношения расхода и прихода влаги используется общее уравнение водного баланса: где WT — запас влаги в почвенной толще на конец изучаемого периода; W0 — начальный запас влаги на период расчета водного баланса; Пв — поступление влаги в почвенную толщу; Рв — расход почвенной влаги.

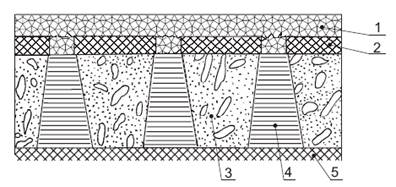

Показатель структурообразования – отношение массы фракций от 0,25 до 7 мм к сумме агрегатов > 7 мм и испарения); 3)Периодически промывной (осадки = испарения); 4)Непромывной (осадки 3 /га или в мм. Водопотребление складывается из расхода воды на транспирацию растений и испарение с поверхности почвы. Коэффициент водопотребления (удельное водопотребление) — количество воды, израсходованной за вегетационный период на 1 т продукции (например, на 1 т зерна для зерновых культур, на 1 т плодов и т. д.). Водопотребление определяют экспериментально на основе уравнения водного баланса в результате многолетних наблюдений за осадками, запасами влаги в почве, потерями воды и т. д. Водопотребление изменяется в зависимости от внешних условий, вида растений, уровня агротехники. Сочетание орошения с высокой агротехникой, применением удобрений даёт максимальное повышение урожайности сельскохозяйственных культур при уменьшении коэффициента водопотребления. Коэффициенты водопотребления колеблются в широких пределах в зависимости от метеорологических условий конкретных лет, почв и уровня агротехники. Водопотребление (Е) (эвапотранспирация, суммарное испарение) — количество воды, используемое сельскохозяйственной культурой для получения планируемого урожая. Водопотребление поля, занятого сельскохозяйственной культурой, расходуется на транспирацию (Ет) и испарение почвы (Еп): Источник Строение пахотного слоя почвы и пути его регулированияСтроение пахотного слоя почвы и пути его регулирования. Источники засорения полей. Сочетание предупредительных и истребильных методов борьбы с сорной растительностью. Роль ранних сроков зяблевой обработки и ее влияние на свойства почвы и засоренность. Обработка почвы после сеянных многолетних трав. Современные системы земледелия. 1).Какие задачи поставлены перед земледелием на ближайшие годы и как они решаются в нашем хозяйстве? Земледелие и животноводство органически дополняют друг друга в хозяйственном использовании природных, материально-технических и трудовых ресурсов. В земледелии производятся корма, без которых невозможно развитие животноводства. Из этого следует, что земледелие является первичным, а животноводство — вторичным цехом сельскохозяйственного производства, где земледельческая продукция утилизируется в высококалорийные продукты и ценное промышленное сырье. В свою очередь отходы животноводства, главным образом навоз, служат важным средством повышения плодородия почв. Повышение продуктивности животноводства невозможно без увеличения производства кормов, которое должно идти преимущественно за счет роста урожайности культур, особенно богатых белком – это одна из главных задач поставленных перед земледелием в СПК «Черниговское» Чановского района. Для достижения поставленной задачи нужно применять следующие методы в СПК «Черниговское».-земледелие как отрасль народного хозяйства имеет ряд специфических особенностей. Так, выращивание культурных растений всегда зависит от конкретных почвенно-климатических условий, поэтому агротехнические приемы имеют зональный характер и ежегодно уточняются с учетом складывающихся погодных условий, особенностей каждого поля. Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур достигается творческим применением передовых технологий с учетом сложившейся обстановки. -ограниченность земли обязывает землевладельца постоянно улучшать ее. Это достигается благодаря другой особенности земли — ее неизнашиваемости. При правильном использовании земля не изнашивается, а, наоборот, улучшается. Строение пахотного слоя почвы и пути его регулирования Пахотный слой, рыхлый после обработки (вспашки, культивации), постепенно уплотняется и через некоторое время, которое определяется как внешними факторами, так и свойствами данной почвы (степенью оструктуренности, механической прочностью и водопрочностью структуры), достигает определенной плотности, мало изменяющейся во времени. Такую постоянную плотность называют «равновесной». Учитывая динамичность плотности сухой почвы ненарушенного сложения во времени, следует определять ее в обрабатываемом слое несколько раз за вегетационный период и для расчетов запасов влаги, питательных веществ и т. д. в данный отрезок времени использовать соответствующую этому времени величину. В профиле почвы с глубиной плотность скелета почвы увеличивается, но практически длительное время остается постоянной для данного горизонта или слоя. Различие ее по генетическим горизонтам при однородном гранулометрическом составе обусловливается характером почвообразовательного процесса. Рис.9 Конструкция пахотного слоя по Г. Круппу Где: 1- рыхлый надсеменной слой; 2- уплотнённая прослойка; 3- рыхлый слой; 4- уплотнённые зоны; 5- граница обработки; При этом создание уплотнённых зон требовало использования давления на соответствующие участки почвы в диапазоне 1,5-2,5 кг/см 3 , т.е. эти зоны оказывались значительно переуплотнёнными. А сама технология – далёкой от идей ресурсосбережения, т.к. требовалось вначале весь пахотный слой качественно взрыхлить, затем укатать, формируя предлагаемую структуру, и, одновременно, ещё раз взрыхлить на глубину посева. Кроме того, нужно было точно «угадать» какую нагрузку прикладывать к катку. При недостаточной нагрузке (когда каток не мог создать уплотнённые зоны), каток просто частично уплотнял взрыхлённый слой (перекатываясь на шипах), т.е. задуманное строение просто не реализовывалось. При избыточной нагрузке, уплотнённые зоны «уходили» в подпахотный горизонт, одновременно переуплотнялся весь пахотный, то есть требуемое строение опять не достигалось. А так как любое поле на своей площади имеет участки с неоднородной плотностью, то получение предлагаемого строения в итоге носило случайный характер. Для регулирования физических и физико-механических свойств почв в соответствии с требованиями растений и выбора наиболее эффективной технологии их возделывания агроному необходимо дать оценку параметрам этих свойств, а также оценить роль отдельных факторов в их формировании. Поскольку гранулометрический и минералогический составы трудно поддаются изменениям при земледельческом использовании почв, следует учитывать главным образом их значение при выборе приемов регулирования физических и физико-механических свойств почв: выбор оптимальных сроков обработки почв разного гранулометрического состава в зависимости от их влажности, применение рыхления подпахотного слоя на тяжелых почвах, дифференцированное осуществление прямых приемов их изменения (внесение органических удобрений, культура сидератов, регулирование состава обменных катионов и др.). Сильное отрицательное влияние на физические и физико-механические свойства почвы оказывает тяжелая техника. Уплотняющее воздействие сказывается на плотности и порозности пахотного слоя. В результате уплотняющего воздействия техники снижается порозность, особенно некапиллярная, ухудшаются условия для проникновения корней, уменьшаются водообеспеченность растений и аэрация, содержание нитратов в почвенном растворе. Следствием такого ухудшения физических свойств является значительное снижение урожая. Особенно сильно ухудшаются физические свойства на тяжелых слабооструктуренных почвах с повышенной влажностью (почвы таежно-лесной зоны, орошаемые земли). Ослабления вредного уплотняющего воздействия тяжелой техники на почву достигают применением современных технологий возделывания культур, сокращающих количество проходов агрегатов по полю, строгим соблюдением оптимальных сроков проведения полевых работ с учетом состояния влажности почвы, ее физических и физико-механических свойств, осуществлением мероприятий по их улучшению, использованием активных приемов по борьбе с уплотнением (глубокое рыхление). Важное значение также имеют применение существующих и разработка новых машин и агрегатов с минимальным уплотняющим воздействием на почву (широкозахватные и комбинированные агрегаты с многоцелевыми рабочими органами, машины и агрегаты на гусеницах и шинах низкого давления и др.). 33).Источники засорения полей. Сочетание предупредительных и истребильных методов борьбы с сорной растительностью. Источники засорения полей Основным источником засоренности полей является наличие в почве большого количества семян, плодов и вегетативных органов различных сорняков. Засорения почвы семенами сорняков происходит несколькими путями: Осыпание семян непосредственно в поле. Попадание в почву с засоренным посевным материалом. В частности, семена дикой редьки очень трудно отделить от посевного материала ячменя, гречихи. Семена повилики по своим размерам близкий к семенам клевера и люцерны, от которого его трудно отделить. Овес трудно очистить от овсюга, ячмень и гречиху — от дикой редьки, просо — от мыши и т.п., поскольку размер их семена почти одинаков. Внесение вместе с навозом. Семена многих видов сорняков не теряет жизнеспособности после прохождения через органы пищеварения животных. Важными особенностями семян сорняков является способность долго сохранять жизнеспособность и продленный период прорастания. В частности, семена осота розового сохраняют жизнеспособность в почве более 20 лет, талабана, портулака, подорожника — более 30 лет, дурмана, татарника, паслена, коровяка — более 40 лет. Прорастания семян горчицы полевой растягивается на 7, калачиков — на 12 лет Биологические особенности и классификация.

Борьбу с сорняками целесообразно сочетать с агротехническими приемами, направленными на создание благоприятных условий для роста и развития культурных растений. Чем лучше и быстрее развиваются культурные растения, тем сильнее они подавляют сорняки. Многообразие способов размножения сорняков, их плодовитость, способность семян распространяться на большие расстояния, а у некоторых видов — переносить зимние морозы в любой фазе — все эти и другие особенности затрудняют борьбу с ними. В этом случае нельзя ограничиваться каким-то одним мероприятием, а необходима система мер борьбы с сорняками. Против сорняков обычно применяют агротехнические, биологические и химические меры борьбы. Агротехнические меры. Их условно делят на предупредительные и истребительные. Борьба с сорными растениями — одна из самых актуальных проблем земледелия. Приёмы борьбы с сорными растениями можно разделить на агротехнические и химические. В хозяйствах, где не уделяется должного внимания агротехническим мероприятиям, значительны потери от сорняков, а при их массовом развитии снижается эффективность внесения удобрений, мелиорации, продуктивность сортов нового типа и отдача от новых технических средств. Высокая агротехника при возделывании сельскохозяйственных культур служит основой в борьбе с сорняками. Преимущество агро– технических приёмов состоит в том, что каждый из них, кроме уничтожения сорняков, выполняет и другие важные задачи, например регулирование водно–воздушного, теплового и питательного режимов, борьба с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур и т.д. В зависимости от поставленной цели выделяют следующие три группы мероприятий: 1. предупреждение попадания на поля семян и вегетативных органов размножения сорняков; 2. уничтожение имеющихся в почве жизнеспособных семян и вегетативных органов размножения; 3. уничтожение прорастающих и вегетирующих сорняков в посевах сельскохозяйственных культур. Огромные запасы семян и вегетативных зачатков сорняков в почве, широкий ареал распространения и разнообразие ботанических видов сорных растений, в том числе однолетних, многолетних и трудноискоренимых, делают проблему радикального освобождения полей от сорняков одной из самых сложных в современном земледелии. В мероприятиях по борьбе с сорняками, в зависимости от поставленных целей, выделяют: предупреждение заноса на поля семян и вегетативных зачатков размножения сорняков; уничтожение в почве семян и вегетативных органов размножения; уничтожение прорастающих и вегетирующих сорняков в посевах сельскохозяйственных культур; создание оптимальных условий для роста и развития культурных растений (правильное чередование культур в севообороте, соблюдение сроков, способов по- сева, норм высева и т. д.). Поскольку имеется много видов сорняков, включая однолетние, двухлетние и многолетние с различными сроками прорастания семян и совершенно несходными жизненными циклами, с ними бороться невозможно каким-либо одним методом. Борьба с такими популяциями сорняков требует системного подхода, включающего различные методы, способы, приемы. Засоренность полей сорняками приводит к большим потерям урожая сельскохозяйственных культур. Эти потери каждый год составляют до 11 % урожайности. Огромные силы затрачиваются на борьбу с вредителями, около 30 % всех трудовых затрат уходит на уничтожение сорных растений. Причиной этого служит ряд особенностей жизнедеятельности этих растений. Уничтожение сорной растительности является одной из основных задач в сельском хозяйстве. Для наиболее успешного ее осуществления требуется уметь различать эти растения, знать их биологические особенности, экологию, методы учета засоренности почвы и методы борьбы с ее засоренностью. Борьба с сорными растениями должна производиться, исходя из общего плана агротехнических мероприятий – таких, как соблюдение севооборота, обработка почвы, удобрение полей и т. д. Наряду с уничтожением семян сорняков на возделываемых полях, нужно предупреждать заносы семян с соседних территорий. Мероприятия по борьбе с сорными растениями принято делить на предупредительные и истребительные, которые, в свою очередь, делятся на агротехнические, биологические и химические. 64)-Роль ранних сроков зяблевой обработки и ее влияние на свойства почвы и засоренность. Системой зяблевой обработки почвыназывается совокупность приемов и способов обработки под яровые культуры после уборки предшественника до окончания осенних полевых работ. Из определения следует, что зяблевая обработка почвы начинается в конце лета или осенью после уборки культуры. В обработанном виде почва уходит в зиму и подвергается воздействию низких температур, морозов, промораживается, зябнет, отсюда и название «система зяблевой обработки почвы», а обработанного поля — «зябь». Система зяблевой обработки почвы имеет много вариантов. Различные сочетания и последовательность выполнения приемов и способов обработки зависят от многих причин, в том числе от предшественника, от того, какой культурой будет занято это поле, какими сорняками и в какой степени засорено поле, каковы механический состав, степень оструктуренности и уплотненности почвы, влажность почвы и погодные условия и т. д. Появилось много ничем не оправданных различных названий одной и той же системы, что привело даже к отождествлению совершенно разных понятий — «система паровой обработки почвы» и «полупаровая зяблевая обработка», но по зяби никогда не высевается озимая культура, а следующей весной на этом поле сеется яровая культура. Еще одному варианту зяби дано название «улучшенная зябь». Однако ведь нет «ухудшенной зяби». Следовательно, термин «улучшенная зябь» не имеет права на существование. У зяблевой обработки почвы по сравнению с весенней вспашкой много агротехнических и организационно-хозяйственных преимуществ. На зяби больше накапливается влаги, улучшается питательный режим почвы, сильнее подавляется сорная растительность и т. д. и лишь в редких случаях на тяжелых почвах в районах избыточного увлажнения весенняя вспашка эффективнее зяби. Задачи системы зяблевой обработки почвы следующие: 1) придание обрабатываемому слою мелкокомковатого состояния с благоприятным строением; 2) накопление и сбережение воды и питательных веществ в почве для растений; 3) предотвращение развития водной и ветровой эрозии почвы; 4) уничтожение сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур; 5) создание условий для развития полезной микробиологической деятельности; 6) заделка в почву или оставление на ее поверхности пожнивных остатков; 7) заделка удобрений на необходимую глубину почвы; 8) создание условий для понижения солевых горизонтов. В зависимости от того, из-под какого предшественника вышло поле, технологические свойства почвы будут существенно различаться. Так, почва из-под многолетних трав характеризуется повышенной плотностью, глубоким задернением, упругостью дернины, в результате чего она при обработке плохо крошится, рыхлится. Почве из-под культур сплошного способа посева (зерновые колосовые) после уборки присущи распыленность верхней части пахотного слоя, уплотненность, а это при вспашке ведет к образованию крупных комков и глыб. Пахотный слой почвы из-под пропашных культур также различается в зависимости от культур, которыми было занято поле (корнеплоды и клубнеплоды или культуры с разветвленной корневой системой — подсолнечник, кукуруза), а также от характера и качества междурядной обработки. Значительное влияние на характер и особенности зяблевой обработки почвы оказывает засоренность поля. Обработка почвы засоренных полей корневищными, корнеотпрысковыми многолетними и различными биологическими группами малолетних сорняков существенно различается. В зависимости от состояния почвы перед обработкой выделяют три варианта зяблевой обработки почвы: обработка пласта, обработка почвы, вышедшей из-под культур сплошного способа посева, и обработка почвы после пропашных культур. Источник |