4.6. Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Для двигателя последовательного возбужде- ния, как и для двигателя независимого возбуждения, воз- можны три способа регулирования угловой скорости, а именно; 1) регулирование посредством резисторов, вклю- ченных в цепь якоря; 2) регулирование изменением тока возбуждения; 3) регулирование изменением подводимого напряжения.

Это вытекает из уравнения электромеханической харак- теристики двигателя

Регулирование угловой скорости изменением сопротивле- ния резисторов в цепи якоря. Введением резисторов после- довательно с обмоткой якоря двигателя можно ступенчато регулировать его угловую скорость вниз от основной. Жесткость характеристик при этом уменьшается по. мере увеличения сопротивления резистора, т. е. стабильность угловой скорости невысокая, уменьшается по мере уве- личения диапазона регулирования и зависит от момента сопротивления (см. рис. 3.75). Диапазон регулирования угловой скорости не превышает (2 -:- 2,5) : 1 и зависит от нагрузки. Регулирование угловой скорости изменением сопротивления последовательно включенного резистора по условиям полного использования двигателя на всех угло- вых скоростях должно производиться при постоянном нагрузочном моменте, что соответствует работе двига- теля с неизменным током якоря, равным номинальному. Как и в предыдущем случае, не учитывается ухудшение условий вентиляции при снижении угловой скорости. Несмотря на большие потери в резисторах, этот способ находит применение в крановых и тяговых установках, поскольку он является одним из простейших для двига- телей последовательного возбуждения, применяемых в ука- занных приводах, а также потому, что работа этих уста- новок происходит с перерывами.

Регулирование угловой скорости изменением тока воз- буждения. Этот способ применяется в тех случаях, когда требуется расширить пределы регулирования, за счет увеличения угловой скорости выше основной при загрузке двигателя номинальным током. В этом случае приходится осуществлять изменение тока возбуждения при помощи шунтирования обмотки возбуждения двига- теля .

Регулирование угловой скорости изменением подводимого напряжения. Регулирование может быть осуществлено с помощью отдельного генератора, тиристорного преобра- зователя либо последовательно-параллельным включением двигателей. При последовательно-параллельном включении двух двигателей можно получить две ступени угловой скорости благодаря изменению напряжения, подводимого

к каждому из двигателей 1 . Подобный способ регулирова- ния осуществляется в том случае, если один производствен- ный механизм приводится одновременно двумя двигателями половинной мощности. Применение двух двигателей вместо одного возможно по разным причинам, например: из-за необходимости сократить время пуска и торможения путем уменьшения суммарного момента инерции или по условиям большей надежности работы, если ее можно вести при пониженной мощности, т. е. с одним двигателем, или, на- конец, по условиям удобства размещения двух двигателей

Рис. 4.23. Последовательность переключений при регулировании уг- лэвой скорости двух одинаковых двигателей постоянного тока после- довательного возбуждения.

меньших габаритов вместо одного большого. Такой при- вод находит применение, например, для мощных разли- вочных кранов, в транспортных устройствах, трамваях, в доменных подъемниках, мощных ножницах для разреза- ния металла и для других механизмов. В подобных меха- низмах два двигателя одинаковой мощности работают на один общий вал (многодвигательный электропривод).

Применение последовательно-параллельного включения дает экономические выгоды. При последовательном вклю- чении на каждый из двигателей приходится половина напряжения сети. Когда двигатели переключаются на

1 Такая схема применима и для нескольких двигателей, а также для двигателей независимого или смешанного возбуждения.

параллельную работу, каждый из них оказывается включен- ным на полное напряжение. Таким образом, получаются две ступени регулирования без добавочной бесполезной траты энергии. При снижении угловой скорости вдвое роль резистора, в котором должно теряться напряжение, играет второй двигатель, полезно использующий энергию. Для получения промежуточных ступеней регулирования в цепь якоря может быть введен добавочный резистор. На рис. 4.23 приведены принципиальные схемы переклю- чений, согласно которым получается пять ступеней регу- лирования, из них две без потерь в резисторах. В целях полного использования двигателей это регулирование может производиться при постоянном нагрузочном моменте (без учета ухудшения условий вентиляции).

Кроме указанных способов, находит применение и ком- бинированный способ регулирования угловой скорости — сочетание регулирования изменением подводимого к якорю напряжения и тока возбуждения с реостатным. Этот спо- соб реализуется в схеме шунтирования обмотки якоря.

Источник

Механические характеристики и способы регулирования скорости двигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения

4.1 Электромеханические и механические характеристики ДПТ последовательного возбуждения (ПВ)

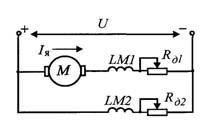

Схема подключения ДПТ ПВ приведена на рис. 4.1. В отличие от ДПТ независимого возбуждения здесь обмотка возбуждения ОВМ включена последовательно с якорем и через ОВМ протекает ток якоря Iя.

Исходные выражения для электромеханической, механической характеристик и момента ДПТ ПВ можно записать в том же виде, что и для ДПТ независимого возбуждения (см. уравнения (2.3) — (2.5)):

ωд =

В отличие от ДПТ НВ в этих выражениях сопротивление Rя включает в себя и сопротивление обмотки возбуждения. Второе, наиболее важное отличие, заключается в том, что магнитный поток Φ является функцией тока якоря. Зависимость магнитного потока Φ от тока не является аналитической кривой (рис. 4.2), что не позволяет получить аналитические выражения для электромеханической и механической характеристик ДПТ ПВ. Приведенные уравнения позволяют провести лишь качественный анализ.

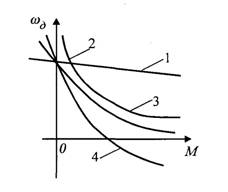

Естественные электромеханическая и механическая характеристики двигателя показаны на рис. 4.2, рис. 4.3, кривые 1. Очевидно, что при Iя=0 магнитный поток также равен нулю, и угловая скорость за счет первого слагаемого в выражениях (4.1) стремится к бесконечности (как говорят, двигатель идет «вразнос»), т. е. режим холостого хода для ДПТ ПВ является недопустимым.

При возрастании тока якоря магнитный поток Ф вначале растет примерно пропорционально току якоря, а скорость резко снижается (крутопадающий участок на характеристиках).

При больших токах двигатель работает в зоне, близкой к насыщению, поэтому его магнитный поток здесь мало меняется при изменении тока и характеристика становится более жесткой, приближаясь по виду к характеристике ДПТ НВ.

На практике для расчетов используют так называемые универсальные характеристики ДПТ ПВ, которые приводятся в каталогах.

4.2 Способы регулирования угловой скорости ДПТ ПВ

Для ДПТ ПВ, как и для ДПТ НВ, возможны три основных способа регулирования скорости: 1) введением добавочных сопротивлений в цепь якоря; 2) изменением подводимого напряжения; 3) изменением потока возбуждения.

Регулирование угловой скорости введением добавочных сопротивлений является простейшим способом регулирования и широко используется в подъемных и транспортных механизмах. Как следует из уравнений (4.1), при увеличении добавочного сопротивления Rд второе слагаемое в этих выражениях увеличивается, т.е. увеличивается падение скорости от нагрузки. Соответственно электромеханическая и механическая характеристики в области больших токов становятся более крутопадающими (кривые 2 на рис. 4.2, рис. 4.3 — характеристики с Rд). Введение добавочных сопротивлений в цепь якоря ДПТ ПВ позволяет, как и для ДПТ НВ, регулировать скорость в относительно небольшом диапазоне и ограничить ток якоря при пуске. Обычно величину добавочных сопротивлений изменяют ступенями с помощью релейно-контакторной аппаратуры, как изложено в п. 2.2.

Основные недостатки такого регулирования – значительные потери энергии в добавочном сопротивлении, небольшой диапазон регулирования, ступенчатость регулирования.

Регулирование угловой скорости изменением подводимого напряжения может быть осуществлено так же, как для ДПТ НВ, с помощью отдельного генератора или тиристорного преобразователя. Регулирование ведется уменьшением подводимого напряжения и приводит, как следует из уравнений (4.1), к снижению скорости. В транспортных механизмах часто два тяговых двигателя одинаковой мощности работают как многодвигательный электропривод (например двухосный тяговый электропривод). При этом появляется дополнительная возможность ступенчатого изменения подводимого к двигателю напряжения за счет переключения двигателей с последовательного включения на параллельное. При последовательном включении на каждый двигатель приходится половина напряжения сети. Когда двигатели подключаются параллельно, каждый из них оказывается включенным на полное напряжение сети. Такое регулирование позволяет исключить нерациональную трату энергии.

Регулирование угловой скорости ослаблением потока возбуждения позволяет, как и для ДПТ НВ, получить скорости выше основной. Действительно, как следует из уравнений (4.1), уменьшение потока Φ приводит при том же токе якоря к возрастанию первого слагаемого. Ослабление потока возбуждения обычно осуществляют за счет шунтирования обмотки возбуждения добавочным сопротивлением.

Из анализа механических характеристик ДПТ ПВ следует, что они являются весьма удобными для электрической тяги (трамвай, метро, троллейбус, электровозы, тепловозы) и подъемных механизмов по следующим соображениям:

1) двигатель имеет низкую скорость при больших нагрузках и высокую — при малых, тем самым обеспечивается естественное регулирование скорости движения при изменении сопротивления перемещению;

2) транспортные и грузоподъемные механизмы требуют больших начальных моментов при пуске, именно такие моменты обеспечивает ДПТ ПВ; у ДПТ НВ момент пропорционален току — М

I, а у двигателей последовательного возбуждения М

I 2 . А так как при пуске двигателя I = (1,5…2,0)Iн, то двигатели последовательного возбуждения развивают значительно больший пусковой момент по сравнению с ДПТ НВ;

3) момент ДПТ ПВ не зависит от напряжения питающей сети, что особенно важно для электрической тяги, где в контактной сети могут возникать большие отклонения напряжения.

Основным недостатком характеристик ДПТ ПВ является неограниченное возрастание скорости при малых токах якоря и, как следствие, невозможность обеспечить режим генераторного торможения.

4.3 Тормозные режимы ДПТ ПВ

Для ДПТ ПВ возможны два тормозных режима: торможение противовключением и динамическое торможение.

При торможении противовключением в цепь якоря вводится добавочное сопротивление для ограничения тока якоря. Механические характеристики при этом являются продолжением характеристик двигательного режима в области отрицательной угловой скорости (см. рис. 4.2, рис. 4.3). Такой режим торможения, как и для ДПТ НВ, может возникать, когда момент на валу двигателя превышает значение М1 (рис. 4.3).

Динамическое торможение ДПТ ПВ может осуществляться двумя способами: с самовозбуждением и с независимым возбуждением. При использовании первого способа якорь и обмотка возбуждения отключаются от сети и замыкаются на добавочное сопротивление (рис. 4.4). При этом обмотку возбуждения или якорь переключают так, чтобы направление тока в обмотке возбуждения не изменилось. Если этого не сделать, то произойдет размагничивание машины.

При использовании второго способа — динамического торможения с независимым возбуждением — обмотку якоря замыкают на добавочное сопротивление, а на обмотку возбуждения подают напряжение от источника. Схема включения при этом аналогична схеме динамического торможения ДПТ НВ (рис. 2.14), аналогичны и получаемые тормозные характеристики.

Оба рассмотренных тормозных режима ДПТ ПВ малоэкономичны, так как энергия теряется на добавочных сопротивлениях.

В транспортных средствах очень важно обеспечить отдачу (рекуперацию) электроэнергии в сеть, например при движении на спуске. Однако, как уже отмечалось, генераторное торможение ДПТ ПВ невозможно. Чтобы решить эту проблему, в электротяге используют переключение обмотки возбуждения ДПТ с последовательного на независимое. Для этого отключают обмотку возбуждения от якоря и подают на нее через добавочное сопротивление напряжение сети. В результате машина работает с независимым возбуждением. Генераторное торможение такой машины рассмотрено в пп. 2.5, 3.5.

4.4 Механические характеристики и регулирование скорости ДТП смешанного возбуждения (СВ)

Схема подключения ДТП СВ приведена на рис. 4.5. Машина имеет две обмотки возбуждения: последовательную ОВМ1 и независимую ОВМ2.

Уравнения для электромеханической и механической характеристик двигателя аналогичны соответствующим уравнениям для ДТП ПВ:

ωд =

Причем здесь магнитный поток определяется как сумма магнитных потоков Φ1 – обмотки ОВМ1 и Φ2 – ОВМ2:

Для ДТП СВ, в отличие от ДПТ ПВ, скорость идеального холостого хода имеет конечное значение и определяется потоком Φ2:

ω0 =

Механическая характеристика двигателя смешанного возбуждения (кривая 3 на рис. 4.6) занимает промежуточное положение между характеристикой ДПТ НВ – кривая 1 и характеристикой ДПТ ПВ – кривая 2. Скорость ДПТ СВ при малых нагрузках изменяется значительно. А при больших нагрузках характеристика достаточно жесткая и близка к линейной, как у ДПТ НВ (см. соответствующие пояснения в п.2.4.1).

Для ДПТ СВ возможны те же тормозные режимы, что и для ДПТ НВ: 1) генераторное; 2) динамическое; 3) противовключением.

Генераторное торможение соответствует участку характеристики при скорости больше ω0. При переходе в режим генераторного торможения ток в якоре и в обмотке последовательного возбуждения меняет свой знак, что может размагнитить машину. Поэтому при возрастании скорости до ω0 ОВМ1 обычно шунтируют, и машина работает как ДПТ НВ.

Для динамического торможения якорь двигателя замыкают на добавочное сопротивление, а ОВМ1 отключают, чтобы избежать размагничивания. В результате машина работает как ДПТ НВ и имеет такие же тормозные характеристики.

При торможении противовключением в цепь якоря вводят добавочное сопротивление, ограничивающее ток якоря. Характеристика при этом становится более мягкой (кривая 4 на рис. 4.6). Машина переходит в режим противовключения при отрицательных значениях скорости.

Регулирование скорости ДПТ СВ так же, как ДПТ ПВ, может осуществляться: 1) изменением подводимого напряжения; 2) введением добавочного сопротивления в цепь якоря; 3) изменением потока последовательной обмотки возбуждения. Кроме того, для ДПТ СВ появляется дополнительная возможность регулирования скорости изменением потока независимой обмотки возбуждения.

Из рассмотренного следует, что ДПТ СВ имеют характеристики, весьма удобные для тягового электропривода. По сравнению с ДПТ ПВ машины со смешанным возбуждением позволяют обеспечить генераторное торможение и регулирование скорости потоком обмотки независимого возбуждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в промышленности и на транспорте в качестве регулируемого электропривода получил широкое применение электропривод постоянного тока, основные сведения о котором рассмотрены в учебном пособии.

Рассмотренные вопросы, конечно же, не исчерпывают всего многообразия применяемых и перспективных электромеханических преобразователей и электроприводов.

В 50-е годы прошлого столетия большие надежды возлагались на частотно-регулируемый электропривод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором.

Асинхронный двигатель по своим эксплуатационным свойствам, массогабаритным показателям значительно превосходит двигатель постоянного тока и имеет более низкую стоимость. Однако необходимость выпрямителей и достаточно сложных преобразователей частоты в значительной мере ослабляет эффект снижения стоимости и массогабаритных показателей регулируемого электропривода с асинхронным двигателем.

Поэтому регулируемый электропривод с машиной постоянного тока и в настоящее время во многих областях техники является конкурентоспособным с частотно-регулируемым электроприводом. Подтверждением этому может служить и тот факт, что с 60-х годов промышленно развитые страны каждые 5-7 лет в 2 раза увеличивают выпуск машин постоянного тока.

Известные достоинства коллекторных машин постоянного тока: высокая плотность энергии и отличные регулировочные характеристики, по-видимому, гарантируют их широкое использование в обозримом будущем.

Источник