Способы регулирования самооценки личности

Наиболее распространенным способом самоутверждения выступает все-таки сравнение себя с заведомо заниженным образцом. Так, скажем, вид нищего или просто опустившегося человека у людей с низкой или неустойчивой самооценкой может вызвать прилив радости и вообще хорошее настроение: “Ведь я-то, слава Богу, до такого еще не дошел!”.

По этой же причине многие люди с чувством глубокого удовлетворения могут воспринимать известия о бедах, несчастьях или просто неприятностях, случившихся у знакомых или известных им людей. Радость здесь объясняется, по крайней мере, двумя причинами. Во-первых, радость от того, что это случилось не со мной, это не я такой невезучий. Во-вторых, радость от того, что находит удовлетворение зависть к чужому благополучию, которая очень часто и является причиной низкой или неустойчивой самооценки. К сказанному добавим, что социальное сравнение оказывает влияние не только на нас самих, но и на тех, с кем мы себя сравниваем.

Очень распространенную стратегию повышения самооценки анализирует Роберт Чалдини (Чалдини Р., 1999).

Она называется “Стремление греться в чужой славе (to bask in reflected glory)”. Суть ее в том, что люди стремятся “привязаться” к чужому успеху, чужой славе, чужим достижениям, чтобы поднять себя как в своих собственных глазах, так и в глазах окружающих. Наиболее ярко это проявляется в поведении фанатичных поклонников, “фанатов” — спортивных, театральных, эстрадных. Чалдини приводит слова известного писателя Айзека Азимова о том, что движет людьми — зрителями на разного рода соревнованиях: “Наблюдая за соревнующимися, вы всегда будете в глубине души болеть за свой собственный пол, свою культуру, свою родную местность. Вы хотите доказать, что вы лучше, чем другие люди. Любой, за кого вы болеете, представляет вас. И когда побеждает он, побеждаете вы”.

Но “фанаты” — поклонники и болельщики — со своим кумиром, как правило, лишь до тех пор, пока ему сопутствует успех. Так, болельщики на трибунах скандируют не “Наша команда победила!”, а “Мы победили!”, “Мы — номер первый!”, или, например, “Спартак — чемпион!”. И никогда вы не услышите скандирования “Мы проиграли!”, “Мы — на последнем месте!”, “Спартак проиграл!”. Говоря о проигрыше своей команды, болельщики обычно употребляют местоимение “они”: “Они проиграли”, “Они загубили наш шанс на выигрыш в чемпионате”.

Таким образом, желание погреться в лучах чужой славы сосуществует наряду со стремлением отмежеваться от чужих неудач.

Характеризуя людей, использующих этот способ самоутверждения, Чалдини замечает, что всем им присущ скрытый изъян личности — низкая самооценка.

Именно низкая самооценка, глубоко спрятанная внутри, заставляет их самоутверждаться не при помощи собственных достижений, а путем демонстрации своих связей с теми, кто многого достиг. Чалдини говорит о нескольких типах таких людей. Самым распространенным является тип человека, постоянно сообщающего о своих связях с влиятельными людьми, с могущественными силами. Еще одна разновидность — девушка-подросток, фанатичная поклонница какого-нибудь рок- музыканта, мечтающая сообщить своим подружкам и друзьям, что она какое-то время “была с ним”. Есть и более замас-кированная разновидность: это те, которые не стремятся похвастать связями со знаменитостями, а стараются “раздуть” успехи тех людей, с кем они реально связаны. Например, успехи своих близких: жен, мужей, детей и т. д. Или же это люди, одержимые желанием “протолкнуть” своих близких в “большие люди”. Это могут быть и родители, стремящиеся во что бы то ни стало сделать из своего ребенка “звезду”, и жены, изо всех сил побуждающие мужей к головокружительной карьере. Таким образом, низкая самооценка и, как следствие, убеждение, что самоутвердиться можно только вне собственного Я, побуждает людей “греться в лучах отраженной славы”, чтобы повысить собственную самооценку.

Идентификация с “удачливым неудачником”. Интересный пример повышения самооценки приводят Р. Грановская и И. Никольская. Описываемый ими способ — одна из разновидностей социального сравнения, когда люди идентифицируются с героями-неудачниками, которых по сюжету фильма или книги неизбежно, фатально ждет заслуженная удача. Наиболее показательны в этом отношении “мыльные оперы”. Их громадная популярность, по мысли авторов, свидетельствует о том, насколько распространена в обществе низкая самооценка. Еще более удивительную мысль они высказывают о том, что “Марианна, героиня фильма “Богатые тоже плачут” — невеста, жена, мать — помогла психической реабилитации миллионов людей, утративших в последние годы смысл своего личного существования” (Грановская Р., Никольская И., 1999, с. 111-112).

Но для повышения или поддержания самооценки мы прибегаем не только к социальному сравнению или идентификации с героями. В ход идут и другие психологические механизмы. В частности и такой, как самоинвалидизация.

Самоинвалидизация. Суть ее в том, что, опасаясь потерпеть неудачу и в то же время, стремясь сохранить или даже повысить самооценку, человек представляет себя жертвой обстоятельств. Наиболее знакомый пример: студент, который собираясь на экзамен, заранее приготовил вариант объяснения возможного провала: плохое самочувствие (свое или родственников), невозможные бытовые условия, снег или дождь, выпавший накануне, неритмичная работа общественного транспорта, несчастная любовь, ссора с родственниками и даже тяжелое детство. Словом, все ополчилось против него. Где уж сдавать экзамен в таких условиях? Ясно, что все эти объяснения или часть из них должны извинить или оправдать неуспех (“я здесь ни при чем”). Если же он сдаст экзамен, то в этом случае его успех тем более достоин похвалы и уважения: ведь он преодолел такие невероятные трудности (“я даже в этих условиях не оплошал”).

Следовательно, самоинвалидизацию можно определить как стремление объяснять внешними (извиняющими) обстоятельствами или условиями возможный неуспех, а в случае успеха объяснять его исключительно собственными усилиями, стараниями. Все это делается, чтобы сохранить или поднять самооценку.

Прекрасно иллюстрирует эту тактику исследование, проведенное Стефеном Бергласом и Эдвардом Джонсом (Berglas S. & Jones Е., 1978). В эксперименте участвовали две группы студентов, которым предстояло решить проблемные задачи. Одна группа работала над задачами, у которых было решение. Вторая, не зная об этом, получила нерешаемые задачи. Исследование было разбито на два этапа. После первого студентам было предложено выбрать один из двух препаратов, якобы интересовавших исследователей. Один из них был представлен студентам как улучшающий, другой, наоборот, ухудшающий работоспособность, хотя и тот и другой были плацебо. Так вот, те студенты, что работали над решаемой задачей, выбирали, как правило, препарат, “улучшающий” работоспособность. Участники из другой группы, чей опыт предварительной работы, вероятно, убедил их в том, что они не справятся с заданием, явно предпочитали “ослабляющий” препарат, заготавливая себе, тем самым, оправдание перед неизбежной неудачей.

Если человек не успел или не смог заготовить оправдания впрок еще до того, как потерпел поражение, он попытается найти их после того, как его постигнет неудача. Ведь она противоречит его самооценке.

Эту тактику люди используют не только для самоутверждения, но и с тем, чтобы не выглядеть неудачниками в глазах окружающих. Человек убеждает не только себя, но и других, что потерпел неудачу случайно, что она — следствие уникального или рокового стечения обстоятельств, что сам он в ней неповинен. Как видим, ссылка на судьбу, случай, обстоятельства, тяжелое детство и т. д. одинаково удобна как для поддержания самооценки, так и для попытки сохранить свою репутацию в глазах других людей.

Еще в 50-е годы ХХ века Фриц Хайдер установил, что причины, которыми мы можем объяснять события, бывают двух видов: диспозиционные, т. е. те, что мы усматриваем в самом человеке; и ситуацион-ные, т. е. такие, какие мы обнаруживаем во внешнем мире, в обстоятельствах, условиях, ситуациях (Heider F., 1958).

Так, хронически неуспевающий студент может объяснять свои незавидные достижения невезением, злым умыслом преподавателей, тяжелой жизнью и так далее, но он мог бы поискать объяснение и в самом себе. В том, например, что он ленив, слабоволен, интеллектуально не развит, что вообще в вузе оказался случайно, а плохая учеба является следствием нежелания работать, самостоятельно себя содержать и, наоборот, желания как можно дольше быть на содержании у родителей и т. д. Но такое диспозиционное объяснение противоречит его высокой самооценке. Поэтому большинство людей крайне неохотно используют такого рода объяснения своих неудач. Такие объяснения просто “не приходят в голову”.

На основе работ Хайдера была разработана теория каузальной атрибуции (по-русски ее можно назвать “теорией приписывания причин”). Она выявила много закономерностей в том, как люди объясняют происходящие с ними и вокруг события.

Главная из этих закономерностей отражена уже в самом названии теории. Суть ее в том, что причины людьми не отыскиваются, не выясняются — они просто приписываются. Причем находятся именно такие объяснения событий, которые позволяют людям сохранить или поднять самооценку. Человеку, например, свойственно брать на себя ответственность только за благоприятные события или положительные исходы. Такие положительные результаты — плод их личных усилий, стараний и качеств. В то же время все плохое — это результат чужих действий или следствие неблагоприятных обстоятельств. Иначе говоря, неудачи мы объясняем ситуационными, объективными, не зависящими от нас причинами. Эту тенденцию можно назвать склонностью к самооправданию. Причина ее проста. Используя самооправдание, человек поддерживает не только самооценку, но и Я-концепцию в целом. Ведь возлагая на себя ответственность за плохое, человек вынужден будет изменять Я- концепцию. Вспомним пример с убогим, неуспевающим студентом. Разумеется, склонность к самооправданию присуща не только студентам. Тот же преподаватель охотно признает свои заслуги, если студенты с интересом учатся и хорошо успевают. Но если они плохо учатся и успевают, то это уже не его “заслуга”, а вина самих студентов.

Таким образом, человек всегда найдет возможность избежать неприятных, угрожающих Я- концепции объяснений и возложить ответственность за плохое на других или на обстоятельства.

Но не только названные способы используются людьми для сохранения и повышения самооценки. Имеются и другие, в том числе и те, которые психологи-клиницисты рассматривают как патологические. Например, человек может неистово стремиться к власти, чтобы компенсировать неизжитый комплекс неполноценности. В данном случае власть ему необходима, чтобы чувствовать свое, хоть и формальное, но все же превосходство над другими людьми. Пользуясь властью, он может пытаться их унижать и тем самым самоутверждаться. (Впрочем, это отдельная тема. Более подробно о ней мы будем говорить в разделе “Социальное влияние”, когда станем обсуждать психологическую теорию власти Альфреда Адлера.)

К сказанному добавим, что люди не всегда склонны к самооправданию, не всегда расценивают успехи как результат собственных усилий, а неудачу — как следствие стечения обстоятельств. Речь о том, что, находясь в депрессивном состоянии, люди часто прибегают не к самооправданию, а, наоборот, к самообвинению. Любая неудача воспринимается ими как результат их собственных ошибок, вины и несостоятельности. Другими словами, человек, впавший в депрессию, ищет диспозиционные причины неудач. А в том случае, когда он добивается успеха или происходят благоприятные для него события, он, напротив, усматривает не диспозиционные, а ситуационные причины. Он может объяснять это тем, что ему просто повезло или так сложились обстоятельства. Одним словом, с его точки зрения, все хорошее происходит не благодаря ему самому или кому-то еще, а выходит как бы само по себе.

В заключение отметим, что результаты многих исследований показывают: люди, прибегающие к самооправданию, живут и чувствуют себя лучше, чем те, кто не умеет этим пользоваться.

Как видим, очень часто вместо того, чтобы самосовершенствоваться, добиваться успехов, развивать свои способности, приобретать новые знания, навыки и умения, люди для сохранения и повы-шения самооценки прибегают к различным уловкам: находят себе оправдания (иногда даже заготавливая их впрок), ищут изъяны и ошибки в действиях других людей и если не находят, то придумывают их сами, принижают достижения других людей или препятствуют достижению успеха другими, радуются чужим неудачам и бедам, греются в лучах чужой славы и тотчас же бросают своих кумиров, как только их слава начинает меркнуть, идентифицируют себя, словно дети, со сказочными героями, рвутся к власти и т. д.

Все эти тактики далеко не безобидны для человека. Как маски, которые мы надеваем, способны “прирастать”, образуя личину (Юнг называет ее Персоной, т. е. ложным Я), так и описанные способы поддержания самооценки могут стать привычными. Это тем более вероятно, если человек пользуется ими постоянно. В результате может измениться Я-концепция человека и, как следствие, трансформироваться личность.

Источник

10 шагов к здоровой самооценке

Уверенность — это жизненно важное качество личности. Что оно дает человеку? Во-первых, ощущение счастья. Тот, кто имеет низкую самооценку, склонен к постоянной самокритике, сомнениям в своих действиях. Неудивительно, что в таких случаях жизнь пролетает мимо, о счастье и успехе говорить не приходится. Уверенный в себе человек позитивно оценивает свои навыки и способности, а значит, легче добивается поставленных целей.

В этой статье мы поговорим о том, что является причиной неуверенности в себе и разберем эффективные методы повышения самооценки. Для начала поговорим о понятии «самооценка» и ее функциях.

Что такое самооценка?

Самооценка — это понимание человеком самого себя, своих качеств, чувств, положительных и отрицательных сторон. Это осознание важности своей личности и своих действий в социуме.

Самооценка выполняет следующие функции:

- Регуляторная — позволяет личности принимать собственные решения.

- Развивающая — побуждает человека к развитию.

- Защитная — обеспечивает стабильность и независимость человека.

- Эмоциональная — помогает ощущать удовлетворенность своими качествами и другими характеристиками.

- Сигнальная — показывает настоящее отношение человека к себе.

- Адаптационная — помогает приспосабливаться к окружающей среде.

- Прогностическая — контролирует активность на старте выполнения дела.

- Корригирующая — позволяет регулировать процесс выполнения задачи.

- Ретроспективная — дает возможность оценить свою деятельность, поведение в финале выполнения задачи.

- Мотивирующая — побуждает действовать так, чтобы получить похвалу.

- Терминальная — вынуждает прекратить какие-либо действия, если в процессе их выполнения появляется самокритика и неудовлетворенность собой.

По сути, самооценка — это мнение человека о самом себе, на которое могут влиять окружающие: семья, друзья, коллеги по работе.

Важно отличать адекватную самооценку от самоуверенности. Самоуверенность — это завышенная оценка своей значимости для окружающих, высокомерность. Адекватная самооценка – это правильное соотношение собственных сил и целей, наиболее точное оценивание личностью своих умений и качеств.

Низкая самооценка проявляется в излишней самокритичности, неуверенности в себе, стеснительности. Таким людям сложно общаться, они часто подвержены депрессиям.

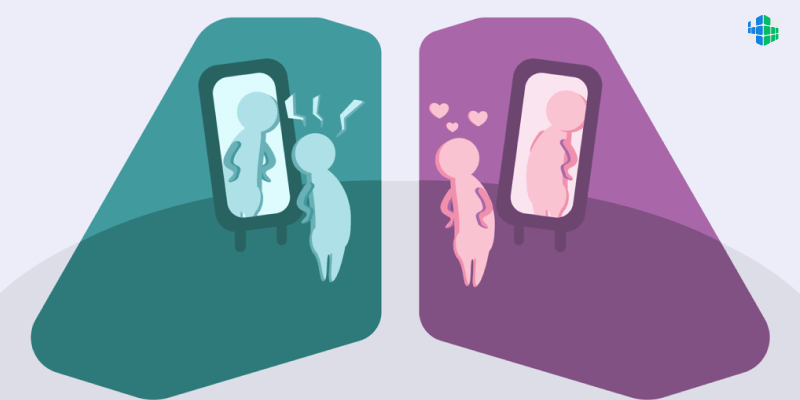

Правильное восприятие себя — это здравая оценка своих достоинств и недостатков, грамотное представление себя обществу и, конечно, любовь к себе. Уверенный человек акцентирует свое внимание на успехах и проводит конструктивный анализ своих ошибок без лишнего самокопания и критики.

Важный момент: если человек хочет, чтобы его полюбили, сначала ему следует полюбить себя. По мнению психологов, люди тянутся к успешным и уверенным в себе личностям.

Давайте разберем типичные признаки низкой самооценки в следующем разделе.

Признаки низкой самооценки

Что выдает человека с низкой самооценкой? Есть несколько классических симптомов неуверенности в себе:

- Постоянное волнение и страх сделать ошибку, из-за которых все важные дела откладываются «до лучших времен».

- Чрезмерная критика самого себя, сравнение себя с другими.

- Безотказность. За этим скрывается желание угодить и понравиться окружающим.

- Зависть по отношению к другим людям.

- Болезненное восприятие оценки окружающих.

- Пессимизм, отрицательный взгляд на жизнь.

- Ревность.

- Жалость к себе, позиционирование себя как жертвы.

- Наличие проблем в общении, страх новых знакомств.

- Скованные движения, сутулость, неуверенная речь и т.д

Человек с заниженной самооценкой воспринимает все неудачи в жизни, как должное, что формирует неверное поведение. В таком случае окружающие тоже начинают отрицательно его оценивать, что может привести к депрессии.

Важно понимать, что за подобным восприятием самого себя стоят определенные причины. Давайте разберем их подробнее.

Причины низкой самооценки

По мнению психологов, на самооценку личности может влиять несколько факторов: взаимоотношения с родителями в детстве, оценка окружающих, зацикленность на конкретной неудаче, внешность. Рассмотрим типичные причины.

Родом из детства

Часто родители окружают ребенка гиперопекой, боясь, что малыш сделает неверный шаг, упадет, ушибется. Такое влияние формирует у ребенка чувство беспомощности и неумелости, делает его полностью зависимым от мамы с папой. Итогом подобного воспитания является то, что во взрослой жизни человеку трудно принять решение и сделать что-либо самостоятельно.

Так же ребенок берет пример с родителей: если он видит, что мама или папа неуверенны в себе, то он воспроизведет такое поведение в дальнейшем. К примеру, мама позволяет оскорбления в свою сторону со стороны отца или папа не заступается за маму в спорных или опасных ситуациях, т.к. неуверен в своих силах.

Еще одна причина родом из детства — отсутствие любви родителей к ребенку и постоянное сравнение с кем-либо не в пользу малыша. Это противоположная гиперопеке ситуация. Ребенка не замечают, не уделяют должного внимания, или, еще хуже, обижают и применяют физическое насилие. В итоге ребенок теряет веру в собственные силы и способности. Подобные ситуации делают из ребенка «трудного» подроста в будущем.

Негативный опыт

В жизни у каждого из нас случаются моменты, когда мы терпим неудачу в делах. Это могут быть несложившиеся отношения, предательство друга или фиаско на работе. И здесь важна адекватная оценка ситуации, а не излишняя самокритика. Часто человек зацикливается на плохом опыте и начинает избегать принятия решений.

Кстати, в детстве неудачи способны нанести ребенку серьезные психологические травмы, которые сказываются на самооценке в будущем.

Влияние окружающих

Важную роль в формировании самооценки играет общество. Там, где не ценится проявление инициативы и самостоятельность, уверенность в отдельной личности не сформируется.

Особое влияние оказывает чрезмерная критика других людей. Если человек изначально слабохарактерный, то критика оказывает на него пагубное влияние: опускаются руки, появляется замкнутость, отсутствует желание что-либо делать. Зачастую слабохарактерные люди специально начинают себя критиковать прилюдно. Их цель — получить опровержение своих слов и повысить собственную значимость. В этом случае важно не поддерживать мнение такого человека, а подбодрить его.

Общение с манипуляторами тоже способствует снижению самооценки. Им важно навязать свое мнение, получить власть над личностью через внушение чувства неуверенности в себе своей жертве и превознесения своей значимости.

Внешние данные

Неудовлетворенность своей внешностью или наличие видимых патологий часто являются причинами насмешек сверстников и нездоровой критики от окружающих во взрослом возрасте. К примеру, если женщина стыдится своего избыточного веса, то какие-либо высказывания на этот счет со стороны будут восприниматься особенно остро и даже могут привести к депрессии, когда для уверенной в себе женщины критика – это повод стать еще лучше в чем-либо.

Это тот случай, когда снова стоит напомнить о простой истине: полюби себя, и тебя полюбят другие.

В любом разе, что бы ни являлось причиной падения самооценки, есть отличные методы, применив которые вы вернете уверенность в себе. Поговорим о самых эффективных из них.

Эффективные методы повышения самооценки

Самый главный шаг на пути к самосовершенствованию – осознать наличие проблемы. Часто человек маскирует ее за другими чувствами и сознательно избегает решения вопроса. Как только придет осознание, можно смело переходить к следующим методам повышения уверенности в себе:

- Заведите дневник достижений. Этот шаг не требует каких-либо серьезных денежных и временных затрат. Все просто: в конце каждого дня выделяйте 10-15 минут, чтобы записать свои маленькие и большие победы, которые случились с вами сегодня. Может быть, вы прочли книгу или, наконец, встали на час раньше обычного времени? Всегда можно найти повод для похвалы. Это поможет ежедневно формировать позитивное мышление и фокусировать свой взгляд на личных успехах. Важно перечитывать свои записи ежедневно.

- Смените окружение. Оцените тех, с кем вы чаще всего общаетесь. Если в вашем кругу есть негативно настроенные люди, откажитесь от взаимодействия с ними. Чаще находитесь в обществе позитивных и успешных людей, уверенных в себе и положительно настроенных по отношению к вам.

- Займитесь спортом. Лучший способ отвлечься, очистить мысли от негатива — физические упражнения. К тому же если заниженная самооценка связана с внешними данными, спорт поможет привести себя в форму. Кстати, во время занятий спортом наш организм вырабатывает гормон счастья — дофамин.

- Откажитесь от самокритики и самокопания. Не получится повысить самооценку, если постоянно себя ругать за что-либо или все время высказывать недовольства по поводу своей внешности и способностей. Чаще хвалите себя и думайте о хорошем.

- Избегайте сравнений. Каждый из вас — уникальная личность со своим индивидуальным набором качеств, достоинств и недостатков. Помните, что всегда найдутся те, кто достиг больших результатов, чем вы. В этом случае стоит брать с них пример, а не заниматься самобичеванием. А еще лучше – сравнивайте себя сегодняшнего с собой вчерашним, и отслеживайте свой рост, фиксируя достижения в дневнике, о котором мы говорили выше.

- Слушайте и проговаривайте аффирмации.Аффирмация — позитивное суждение, создающее правильный психологический настрой. Это наши утверждения и убеждения, мысли, чувства и желания, которые мы хотим иметь прямо сейчас. Важно формулировать аффирмации в настоящем времени. Например: «Я имею престижную и высокооплачиваемую работу», «Я красивая и здоровая», «Я счастливый человек».

- Выходите из зоны комфорта. Да, об этом методе слышат многие, но решается на это не каждый, ведь так уютно и безопасно находиться в своем «панцире». Посмотрите своей проблеме в лицо. Чувствуете неуверенность, когда находитесь в новой компании? Чаще посещайте людные места, мероприятия и первыми начинайте беседу. Отличным помощником для вас послужит наша онлайн-программа «Лучшие техники коммуникации», где вы научитесь эффективнее взаимодействовать с людьми благодаря интересным коммуникативным техникам. Стоит только сделать шаг, и вы поймете, что все не так страшно, как казалось на первый взгляд.

- Посетите тренинги. Существует много различных обучающих мероприятий, направленных на повышение самооценки, обретения уверенности в себе, что остается только выбрать подходящее именно вам. Если пока не готовы пройти тренинг, посмотрите фильм или прочитайте книгу на актуальную тему.

- Простите самого себя. Неуверенность часто является следствием чувства вины перед самим собой. Никто из нас не застрахован от ошибок, и здесь важно уметь их себе прощать. Напишите себе записку и расскажите в ней о своих чувствах, эмоциях, мыслях, проблемах, неудачах и обязательно письменно простите себе все то, за что ощущаете себя виноватыми.

- Медитируйте.Медитация помогает полностью расслабиться физически и отпустить мысли. Существует много разных техник, направленных на избавление от обиды на самого себя и достижение умиротворенности.

Уверенность в себе — это не врожденное качество, а сформированное в процессе жизни. Ваша главная задача на пути к здоровой самооценке – полюбить себя, научиться верить в собственные силы, что возможно только через ежедневную работу над собой и своими мыслями.

Занимайтесь любимым делом, не отказывайте себе в маленьких и больших радостях, всегда думайте о хорошем и тогда все получится!

Источник