- Государственное регулирование экономики

- Государственное регулирование экономики – определение термина

- Роль государства в экономике

- Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

- Рынок

- Что такое рынок

- Признаки рынка

- Функции рынка

- Формы организации

- Виды рынков

- Преимущества и недостатки рынка

- Законы рынка

- Закон стоимости

- Закон спроса и предложения

- Закон конкуренции

- Способы регулирования рынка государством

- Условия развития рыночного хозяйства

- Заключение

- Формы и методы воздействия государства на цены

Государственное регулирование экономики

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

- создание нормативно-правовых актов, регулирующих экономические, политические, социальные процессы;

- проведение антимонопольного регулирования, что создает условия здоровой конкуренции между производителями и улучшает качество товаров и услуг;

- распределение дохода путем регулирования налогообложения и выплат социальных пособий (пенсии, стипендии, декретные, больничные и пр.);

- развитие научной деятельности;

- контроль за использованием возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, недр;

- регулирование отраслевой структуры экономики;

- проведение сдерживающей либо стимулирующей экономической политики;

- контроль за важнейшими социально-экономическими показателями;

- производство общественно необходимых благ.

—>

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

- Применять рыночные инструменты регулирования при наличии возможности их применения. Т.е. при прочих равных условиях, давать бизнесу возможности роста и развития, но при необходимости финансировать отрасли, непривлекательные для бизнеса.

- Строить отношения с частным бизнесом на принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию отраслей и организаций.

- Мероприятия ГРЭ должны быть направлены на поддержание стабильности экономического развития.

- Осуществлять более жесткое ГРЭ в кризисные периоды, а также жестко контролировать сферу международных экономическо-политических отношений.

- Обеспечение защищенности уязвимых групп населения путем перераспределения доходов.

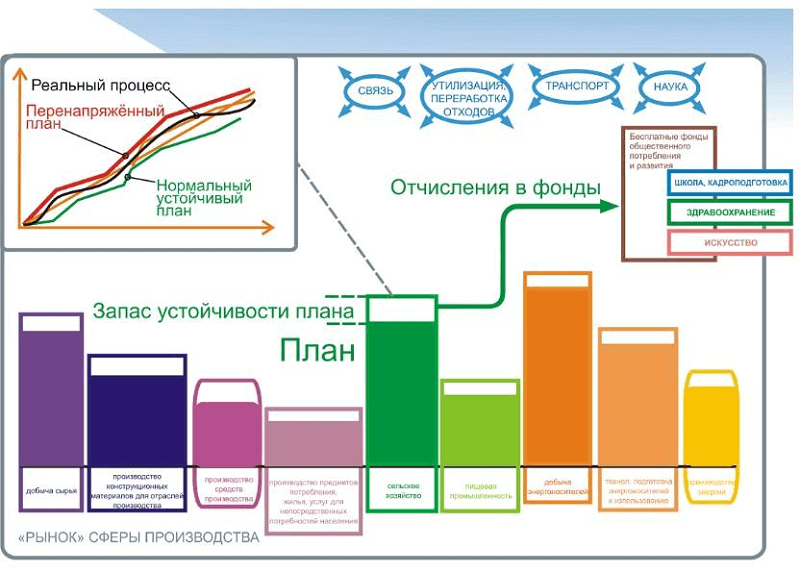

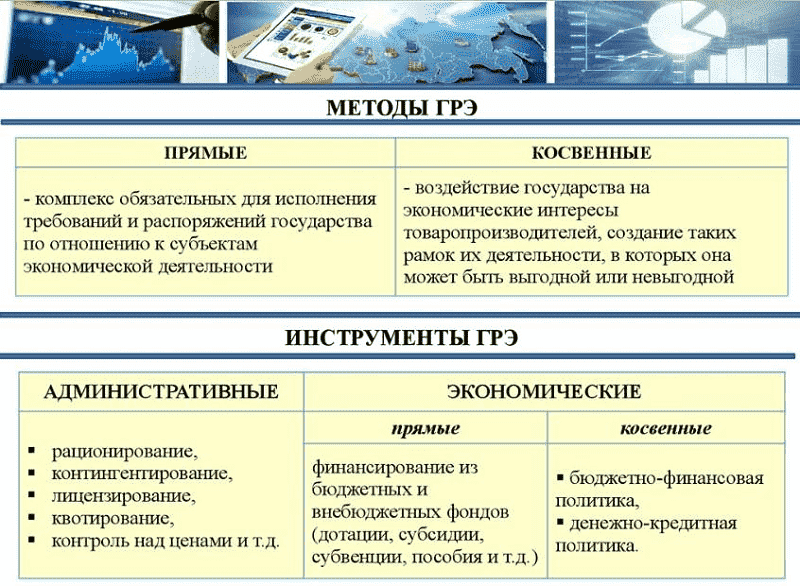

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Источник

Рынок

Рынок существует больше шести тысяч лет, он принимал самые примитивные формы, пока не дорос до современного вида. Важно следить за состоянием рынка, оценивать конкурентов и цены — ведь очень сложно построить успешный бизнес или даже создать маркетинговую стратегию , не понимая основ экономики. В статье расскажем, что такое рынок, его виды и функции.

Что такое рынок

Рынок — это система экономических отношений между продавцом и покупателем, которая позволяет совершать обмен необходимыми ресурсами. Понятие рынка неразрывно связано с товарами, так как продукт — это главная его единица. Благодаря разделению труда людям приходится обмениваться продукцией друг с другом, ведь рынок — это то, что возникает из-за ограниченности человеческих ресурсов. Когда один человек не может самостоятельно производить все, что ему нужно, ему приходится обменивать товары — это рождает рынок.

Признаки рынка

Каждый вид рынка нацелен на разные продукты. Рынки эксплуатируют материальные объекты, умственные затраты и интеллектуальные труды. Они обладает неизменными признаками, по которым функционируют:

Нерегулируемый спрос. Потребитель решает, сколько ему нужно товаров и услуг.

Нерегулируемое предложение. Производитель решает, сколько производить.

Цена , которая не регулируется самостоятельно, а зависит от спроса и предложения.

Функции рынка

Рынок должен найти ответы на вопросы: что, как и для кого производить, поэтому он выполняет следующие функции:

Ценообразование. Цена устанавливается на основе законов рынка: спроса, предложения и возникающей конкуренции. Она отражает, насколько полезен данный продукт.

Посредничество. Рынок соединяет потребителей и производителей, и у каждого есть свобода выбора.

Регулирование спроса и предложений. Это устанавливает баланс товаров и услуг.

Информирование. Информация о товарах, продавце, размерах спроса на конкретные товары, состоянии экономики в целом.

Стимулирование. Постоянно отвечая на спрос предложением, участники рынка повышают качество товаров, создают новые технологии и поддерживают эффективность экономики.

Очищение. Экономика освобождается от ненужной деятельности, слабых единиц и поощряет развитие перспективных.

Формы организации

Для нормального функционирования рынку нужны самостоятельные организации, оснащенные средствами связи, на основе которых можно осуществить обмен товарами. Формы организации рынка — это то, каким образом, в каком месте и виде реализуется его работа, например, магазин, ярмарка, аукцион, терминал.

Популярные формы организации рынка:

Биржи — союз юридических и физических лиц, которые проводят оптовые торговые операции, цены на продукцию устанавливаются конкуренцией.

Аукцион — публичные торги, здесь продавец увеличивает цену, благодаря конкуренции покупателей.

Выставки — тематические выставки новейших технологий, автомобилей, разного рода товаров и услуг. На их базе организуют небольшие курсы, семинары, встречи с целью обмена опытом и консультации.

Ярмарки — мероприятия, которые организуются для покупок, продажи во всех отраслях производства. Бывают международные, всероссийские, региональные ярмарки.

Субъекты рынка — те, кто участвуют в обмене товаров (продавцы и покупатели). Объекты рынка — это то, на что обменивают (деньги, товары, услуги).

Виды рынков

Рынок принимает много форм и зависит от большого количества характеристик, поэтому он делится на виды по следующим признакам:

по территориальному признаку — местный, региональный, национальный, мировой;

по субъектам — покупатели, продавцы, госучреждения;

по объектам — рынки товаров и услуг, финансовый;

по формам — рынки кооперативов, государственный, арендный, совместных предприятий;

с учетом производства — замкнутый, насыщенный, смешанный;

по легальности — легальный, нелегальный;

по степени насыщенности товарами — равновесный, дефицитный, избыточный;

по степени экономической свободы — свободный, регулируемый.

Преимущества и недостатки рынка

Преимущества рынка в том, что участников рыночных отношений не ограничивают по численности, между ними свободная конкуренция и свободный доступ ко всем видам хозяйственной деятельности. На рынке не ограничены движения капитала и рабочая сила, информация в свободном доступе у всех участников.

Несмотря на то, что рынок — удобная и достаточно гармоничная система, в ней есть недостатки:

все зависит от случая;

невозможно сделать долгосрочный прогноз;

проблемы с экологией;

рост цен, инфляция.

Законы рынка

Чтобы рынок функционировал, есть определенные правила, которые регулируют его работу. Благодаря этим правилам поддерживают гармонию и здоровую экономику. Существуют три базовых закона рынка: закон стоимости, закон спроса и предложения, закон конкуренции .

Закон стоимости

Согласно этому закону обменивают товары, которые равны по стоимости. Производство становится более эффективным, ресурсы распределяются по отраслям, происходит дифференциация производителей.

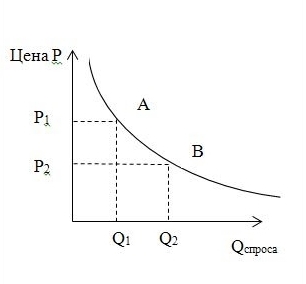

Закон спроса и предложения

Закон спроса устанавливает обратную зависимость между объемом спроса на товар и его ценой. А закон предложения устанавливает прямую зависимость от объема предложения товара и его цены. То есть, чем выше цена, тем выше предложение, чем ниже цена, тем ниже предложение. Так законы спроса и предложения формируют цену на товар.

Закон конкуренции

Рынок не может существовать без конкуренции, из-за того, что товары создают разные производители, на нем происходит постоянная борьба. Все субъекты рынка пытаются получить максимальную выгоду, и этот закон иллюстрирует, что конкуренция — хозяйственная сила, объективно необходимая на рынке.

Конкуренция — важный фактор существования рынка, она выполняет ценообразующую, регулирующую, стимулирующую, контролирующую, разделяющую функции.

Существует несколько типов конкуренции: чистая конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Каждый из них описывает, сколько, как и каким образом участники рынка влияют на цену.

Способы регулирования рынка государством

Государство регламентирует правила экономических взаимодействий и регулирует рынок разными способами:

фиксированные цены на жизненно необходимые товары и услуги;

акцизный сбор, плата за высокорентабельные товары, его включают в стоимость продукта, поэтому его оплачивают покупатели, например, при покупке алкоголя и табака;

дотация — отрицательный налог, обычно получают производители, но иногда и покупатели;

Условия развития рыночного хозяйства

Чтобы рынок развивался, обогащал экономику и создавал условия для реализации бизнеса, должны быть условия:

свободная конкуренция, в которой есть свободное ценообразование, отсутствие монополии, законы, охраняющие права частной собственности;

наличие финансовых резервов для роста экономики: трудовые и природные ресурсы, свободный капитал.

Заключение

Современное общество трудно представить без рынка, он регулирует многие важные не только финансовые, но и социальные институты. Рынок — не идеальная система, но она позволяет разделять группы товаров между людьми, организовать бизнес и отслеживать зависимость цен от спроса и предложения.

Источник

Формы и методы воздействия государства на цены

Регулирование цен и их соотношений на микроэкономическом уровне осуществляется на основе спроса и предложения (устанавливаются равновесные цены). На макроуровне регулирование цен должно осуществляться государством.

Различают прямое и косвенное воздействие государства на цены. Прямое, или административное, вмешательство государства в действующие цены означает участие государства в формировании уровней, структуры, соотношений и динамики цен, установления определенных правил ценообразования.

В условиях рыночной экономики регулируемые, как и свободные, цены устанавливаются и утверждаются самими предприятиями. Государственное воздействие на такие цены осуществляется путем методического и организационного единства в установлении цен на товары и услуги, в разработке рекомендаций по их обоснованию, в том числе и по отраслям.

Государство в лице своих органов управления определяет порядок исчисления уровня затрат — калькуляции себестоимости, уточняет состав затрат специальными нормативными документами, определяет расходы, возмещаемые из прибыли, устанавливает нормативы рентабельности на продукцию предприятий-монополистов.

Прямое вмешательство государства целесообразно тогда, когда ставится задача стабилизации действующих цен или их незначительного роста. Например, прогнозируемый рост уровня цен предусматривался на 2003 г. — 10-12% в год, на 2004 г. — 8-10%, на 2005 г. — 6,5-8%, на 2008 г — 5- 7% в год. Достигнуть этой величины без государственного участия невозможно (в 2000 г. рост цен составил 120,2%, в 2002 г. — 115,1%). Главной целью ценовой и денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе остается последовательное снижение инфляции.

Решение о необходимости регулирования цен принимается на основе анализа деятельности субъектов ценообразования с учетом стимулирующей роли соответствующих методов регулирования в повышении качества производимой продукции и в удовлетворении спроса на нее.

Можно выделить следующие формы прямого вмешательства государства в процесс ценообразования

1. Общее замораживание цен (оно применяется при чрезвычайно сильном инфляционном развитии экономики), или замораживание цен на отдельные группы товаров (отдельные товары), или временный или частичный запрет на изменение цен.

Например, вместо ежеквартально меняющихся тарифов на электроэнергию Федеральная энергетическая комиссия предложила заморозить их сроком на 1 год и ввела с 1 января 2003 г. стабильные тарифы на электроэнергию, учитывающие темпы инфляции и другие факторы. По мнению экспертов, это внесло стабильность в отношения между поставщиками и получателями энергии.

2. Установление фиксированных цен и тарифов. Фиксированные цены с твердо установленной величиной формируются по решению соответствующих органов власти и управления и ими же утверждаются. Решению о введении фиксированных цен предшествует процедура определения прибыли (рентабельности), включаемой в такие цены, а также разрешения споров в случаях, когда фиксированные цены не обеспечат отдельным предприятиям (независимо от форм собственности)и индивидуальным предпринимателям нормативной прибыли. Субъекты ценообразования, в случае введения фиксированных цен, обязаны реализовать свою продукцию по ценам, не превышающим фиксированной цены.

Фиксированные цены стали одним из основных видов цен, применяемых при заключении государственных контрактов. В этом случае фиксированная цена устанавливается на стадии заключения контракта, обладает определенной степенью жесткости, т. е. не изменяется при исполнении контракта. Предварительная фиксация цены предполагает ограниченный контроль за затратами в ходе выполнения контракта со стороны заказчика. Предприятие-изготовитель в данном случае принимает на себя хозяйственный риск и получает широкие возможности получения дополнительной прибыли за счет экономии затрат.

3. Установление предельных цен или коэффициентов, пределов возможного изменения (роста) цены за определенный период времени или предельного уровня цены, т. е. максимального или минимального уровня цены, выше или ниже которого цена не может подниматься. Такое регулирующее мероприятие очень важно в условиях дефицита, так как рост свободных цен в конечном счете ведет к сокращению производства.

Предельный уровень цены может быть надежной гарантией населению от ценового диктата производителей в условиях отсутствия конкуренции на внутреннем рынке. На социально важные товары и услуги предельный уровень цены может устанавливаться местными органами власти и управления.

Многие цивилизованные страны с развитой рыночной экономикой уже прошли этап регулирования верхних пределов цен на товары первой необходимости, в частности на продукты питания, и теперь уже отказались от этой меры. Но отказались не потому, что она плоха, а потому, что надобность в ней отпала, поскольку рынок полностью насыщен, существует эффективная конкуренция не только между теми, кто производит товары, но и теми, кто их реализует, полностью исключен монополизм производителей и торговцев путем действия эффективного антимонопольного законодательства.

В своей деятельности российское правительство с 1996 г. ведет практику регулирования предельных минимальных цен на продукцию ликероводочной отрасли промышленности. С учетом изменения норм и правил производства и оборота алкогольной продукции периодически утверждаются минимальные цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% в качестве нижней границы реализации при осуществлении оптовой и розничной торговли этой продукцией на внутреннем рынке.

Установленные минимальные цены включают оптовые цены предприятий-изготовителей, ставки акциза, НДС, лицензионный сбор, а для продукции, производимой или ввозимой из стран, не входящих в СНГ, — таможенную стоимость и таможенные платежи. Минимальные цены утверждаются и при необходимости пересматриваются Министерством экономического развития и торговли на основании представлений Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

4. Установление предельного норматива рентабельности. В этом случае в цене при ее расчете учитывается прибыль в размере предельного норматива рентабельности. В России этот метод регулирования цен получил наибольшее распространение. Он применяется при регулировании цен на продукцию предприятий-монополистов, на многие виды услуг, цены на которые регулируют местные органы власти (например, на вывоз бытовых отходов, ритуальные услуги и т. д.) Чаще всего предельные уровни рентабельности утверждаются на продукцию предприятий-монополистов. Размер их может быть дифференцирован по отраслям и группам продукции.

Цены на продукцию, по которой фактическая рентабельность превышает установленный уровень, должны пересматриваться предприятиями в сторону снижения. Дальнейшая реализация этой продукции должна производиться по сниженным ценам с рентабельностью не выше предельного уровня.

За рубежом этот метод практически не используется. Он имеет серьезный недостаток: не заинтересовывает предприятия в снижении издержек. В мировой практике уровень цен регулируется через ограничения возможностей достижения повышенной рентабельности на вложенный капитал.

5. Установление фиксированных или предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, наценок, скидок. Органам исполнительной власти на местах разрешено устанавливать предельные уровни снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, наценок на соответствующей территории, определять порядок их установления. Решение об установлении предельного уровня названных надбавок и наценок может распространяться на всю продукцию, реализуемую в пределах соответствующей территории.

6. Для биржевой торговли и внебиржевого оборота может быть введен предельный уровень котировальных цен на товары, поступившие из государственного сектора, и прогрессивное налогообложение прибыли продавцов этих товаров по рыночным ценам, превышающим предельные уровни цен.

7. Декларирование цен. По решению органов исполнительной власти может вводиться декларирование оптовых (отпускных) цен на отдельные виды продукции. При этом все субъекты предпринимательской деятельности, производящие и реализующие такую продукцию, обязаны представлять в органы ценообразования декларации относительно применяемых цен для заявительной регистрации.

Органы ценообразования вправе принимать решение о регистрации декларируемой цены, либо отказать в ее регистрации, либо принять решение об обоснованном изменении размера декларируемой цены с уведомлением предприятия-декларанта о причинах изменения, если при формировании декларируемой цены допущены нарушения действующего законодательства.

С момента регистрации цены субъекты ценообразования, производящие продукцию, на которую введено обязательное декларирование оптовых цен, обязаны заключать с потребителями договоры на поставку продукции, оплачиваемой по цене не выше зафиксированной в декларации.

8. Установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции. Такая практика имеет место в некоторых странах, например в США, Японии. Если цена превышает рекомендуемый уровень, может применяться прогрессивное налогообложение прибыли, полученной от реализации товаров по ценам, превышающим рекомендованные.

Косвенное воздействие на формирование цен осуществляется с помощью разнообразных способов:

- с помощью мер, направленных на изменение величины затрат, включаемых в себестоимость товаров, услуг;

- путем регулирования доходов производителей продукции, продавцов и покупателей;

- путем использования и применения совокупности разных способов и средств, способствующих расширению товарного предложения на рынке;

- путем регулирования налогов как на производимую, так и на потребляемую продукцию (система льготного налогообложения).

Путем льготного кредитования, субсидирования и дотирования из бюджета, государственного финансирования на разработку и создание новых видов продукции снижаются затраты на производство, что является основой стабилизации или снижения цен для потребителей. Государственное субсидирование — существенный фактор поддержки малодоходных, но важных для национальной экономики отраслей, а также предприятий, находящихся в состоянии реконструкции или кризиса, что, в свою очередь, может оказать влияние на стабилизацию уровня цен на товары первой необходимости.

Субсидирование цен широко практикуется через систему компенсационных выплат производителям конкретного вида товара в целях возмещения потерь от реализации продукции по ценам, не покрывающим издержки их производства либо не приносящим определенного уровня дохода.Что касается дотаций, то, как правило, дотируются низкорентабельные и убыточные производства, важные для экономики в целом. Широко распространены дотации сельскохозяйственного производства.

В связи с высоким урожаем в 2001 и 2002 гг. возник переизбыток зерна, и цены на него резко снизились, не возмещая затрат на производство. Государство решило продолжить в 2002 г., как и в предыдущем, интервенции по закупке зерна. Цель такой акции — поддержать сельхозтоваропроизводителей, скупить у хозяйств их зерно, удержать цены от дальнейшего падения. Правительством было выделено на эти цели 6 млрд. руб.

В результате цены на зерно поднялись на 14%. Увеличение цены составило 300 руб. на тонну. Эта прибавка к цене есть не что иное, как дотации государства товаропроизводителям зерна. Все закупленное государством зерно было заложено на хранение, застраховано и в любой момент могло быть использовано для операций по стабилизации рынка зерна.

Органы государственной власти могут заключать с юридическим или физическим лицом договор о введении фиксированных цен на реализуемую ими продукцию или услуги, а также могут поощрять заключение соглашений между производителями и потребителями продукции в части принятия производителями продукции односторонних обязательств, направленных на ограничение роста цен.

К формам косвенного регулирования цен также можно отнести различные мероприятия и программы, разрабатываемые государственными органами:

- создание условий для развития здоровой конкуренции и предпринимательства. Так, для повышения эффективности производства предприятий естественных монополий Правительством РФ намечено постоянно проводить анализ обоснованности затрат монополистов, организовывать торги по закупке продукции, используемой предприятиями естественных монополий;

- эффективное использование таможенных тарифов, льготных таможенных пошлин для стимулирования товарной интервенции по дефицитным или предназначенным для социально незащищенных слоев населения видам продукции;

- разработка специальных правительственных программ по развитию производства товаров народного потребления, расширению услуг, оказываемых населению, увеличению жилищного строительства за счет государственных бюджетных ассигнований;

- государственное стимулирование привлечения в страну иностранных инвестиций, создания совместных предприятий.

Источник