- Способы регулирования поведения людей социальными нормами относятся дозволение предписание

- Правовое регулирование

- Социология в ЕГЭ по обществознанию (задания 10-12)

- Задание 10 ЕГЭ по обществознанию: теория

- Факторы, влияющие на величину предложения

- Алгоритм выполнения задания 10 ЕГЭ по обществознанию

- Задание 10 ЕГЭ по обществознанию: примеры и логические рассуждения

- Задание 11 ЕГЭ по обществознанию: кодификатор

- Задание 11 ЕГЭ по обществознанию: примеры и логические рассуждения

Способы регулирования поведения людей социальными нормами относятся дозволение предписание

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «социальные нормы»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о способах регулирования поведения людей социальными нормами;

− одно предложение о видах социальных норм.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

1) cмысл понятия, например: правила, предписания и соотносимые с ними эталоны, образцы поведения; (Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение).

2) одно предложение, с информацией о способах регулирования поведения людей социальными нормами, например: Основными способами регулирования поведения людей социальными нормами являются: дозволение, предписание, запрет. (Могут быть составлены любые другие предложения, содержащие информацию о способах регулирования поведения людей социальными нормами).

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса виды социальных норм например: Мода, правила этикета, эстетические нормы являются видами социальных норм. (Могут быть составлены любые другие предложения, содержащие информацию о видах социальных норм).

| № | Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|---|

| 25.1 | Раскрытие смысла понятия | 2 |

| Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) | 2 | |

| Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от других понятий, в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу | 1 | |

| В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу. Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия. Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла | 0 | |

| 25.2 | Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных аспектах понятия | 2 |

| Составлены два предложения, каждое из которых содержит корректную с точки зрения научного обществознания информацию о соответствующих требованию задания аспектах понятия | 2 | |

| Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного обществознания информацию о любом аспекте понятия в соответствии с требованием задания | 1 | |

| Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла | 0 | |

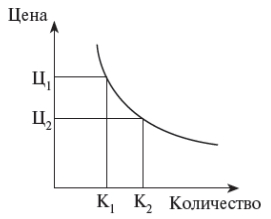

| Указание по оцениванию: При оценивании не засчитываются: – предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; – предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих знаний; Источник Правовое регулированиеПравовое регулирование – осуществляемое при помощи системы правовых средств воздействие на общественные отношения. Для того чтобы общество было организованным и упорядоченным, необходимо осуществлять определенное согласование разнообразных интересов как отдельного человека так и сообщества людей. Это осуществляется посредством социального регулирования, то есть целенаправленного воздействия на поведение людей. Регулирование может быть внутренним (саморегулирование) и внешним (со стороны кого — либо). В системе социального регулирования важная роль принадлежит именно правовому регулированию. Регулированием можно назвать только такое воздействие, при котором ставятся достаточно ясно обозначенные цели. Воздействие норм, в результате которого реализуются поставленные цели, можно назвать правовыми. Если под воздействием законодательного акта или его норм наступают последствия, не предусмотренные законодательством, а иногда противоречащие целям законодателя, такое воздействие не может считаться правовым регулированием. Также нельзя считать правовым регулированием воздействие, осуществляемое неюридическими средствами. Например, воздействие на сознание людей через средства массовой информации, нравственное и правовое просвещение. Предмет правового регулирования Право не должно и не может регулировать все общественные отношения и все социальные связи людей. Поэтому должна быть достаточно точно определена сфера правового регулирования, то есть те связи, которые необходимо урегулировать правом. В сферу правового регулирования должны входить отношения со следующими признаками: — в них находят отражение как индивидуальные интересы членов общества, так и интересы общесоциальные; — в них реализуются взаимные интересы их участников, каждый из которых идет на какое-то ущемление своих интересов ради удовлетворения другого; — они строятся на основе согласия выполнять определенные правила, признания обязательности этих правил; — они требуют соблюдения правил, обязательность которых подкреплена достаточно действенной силой Этим признакам отвечают три группы общественных: отношений: 1) отношения людей по обмену материальными и духовными ценностями (имущественные); 2) отношения по властному управлению обществом (государственное управление социальными процессами); 3) отношения по обеспечению правопорядка (призваны обеспечить нормальное протекание процессов обмена ценностями и процессов управления в обществе). Эти отношения возникают из нарушения правил поведения людей в двух указанных сферах. Общественные отношения, входящие в эти группы составляют предмет правового регулирования, поскольку по своей природе могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и требуют правового регламентирования. От характера и содержания общественных отношений зависят особенности, характер, способы и средства правового регулирования. Такой характер и вид общественных отношений обусловливают степень интенсивности правового регулирования (широта охвата правовым воздействием, степень обязательности правовых предписаний, формы и методы правового принуждения, степень детализированности предписаний, напряженность правового воздействия на общественные отношения). Методы, способы и типы правового регулирования Разнообразие общественных отношений, входящих в сферу правового регулирования, порождает различия в методах и способах юридического воздействия. В теории правового регулирования принято выделять два метода правового воздействия. Метод децентрализованного регулирования (автономный, диспозитивный) – построен на координации целей и интересов сторон в общественном отношении субъектов гражданского общества, удовлетворяющих свои частные интересы (в сфере отраслей частноправового характера). Метод централизованного (императивного, авторитарного) регулирования – базируется на отношениях субординации между участниками общественного отношения. В этих отношениях приоритетным является общественный интерес. Централизованные, императивные методы используются в публично-правовых отраслях (в конституционном, административном, уголовном праве). Метод правового регулирования является одним из важных критерия разграничения прав на отрасли. Способы правового регулирования определяются характером предписания, зафиксированного в норме права, способами воздействия на поведение людей. В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования. 1. Дозволение – состоит в предоставлении субъектам прав на совершение определенных положительных действий (предоставление субъективных прав). Дозволение связано с предоставлением субъектам возможности совершать определенные действия в собственных интересах (например, работник предприятия имеет право на достойное вознаграждение за свой труд). Дозволения весьма не однородны. Они могут выражаться в таких формах, как субъективное право, свобода, законный интерес. Каждая из названных форм имеет собственную природу и обладает соответствующей степенью гарантированности. 2. Обязывание – заключается в возложении обязанности совершить определенные положительные действия (обязанность платить налоги). Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить активные указанные в законе либо в договоре действия (например, должнику необходимо исполнить свои обязанности перед кредитором). Обязывание как способ правового регулирования ориентируется на интересы управомоченного субъекта и представляет собой специфический приказ, долг совершать определенные действия. 3. Запрет – сводится к возложению обязанности воздерживаться от определенных действий. Запрещение связано с необходимостью воздержания от конкретных действий, с пассивным поведением (например, работники правоохранительных органов не имеют права применять недозволенные методы расследования). Запрещение есть разновидность обязывания, представляющее собой определенное долженствование. Второй и третий способы имеют определенное сходство. Оба предполагают возложение обязанностей, но если в одном случае обязанности носят позитивный характер, то в другом – пассивный. Кроме того, можно выделить дополнительные способы правового воздействия. Это: — поощрение— выражается в награждении субъектов за определенные заслуги; — рекомендации – состоят в предложении избрать наиболее целесообразный (оптимальный вариант поведения). Также к дополнительным способам относятся применение мер принуждения (например, возложение юридической ответственности за правонарушение). К дополнительным способам можно отнести предупредительное (превентивное) воздействие норм, предусматривающих возможность правового применения правового принуждения. В юридической литературе и в практике существуют две юридические формулы (принципа), на основе которых выделяются два типа правового регулирования. Общедозволительный тип – выражается в принципе: разрешено все, что прямо не запрещено законом. По этому типу в регулируемых правом отношениях устанавливаются строго и четко сформулированные запреты. Как правило, объем этих запретов невелик. Общедозволительный тип правового регулирования связан с закреплением в праве социальной свободы, с правом человека на выбор средств и способов достижения поставленных целей. Общедозволительный тип правового регулирования основывается на общем дозволении, из которого путем запрещения делается исключение. Его формула: дозволено все, кроме того, что прямо запрещено. Например, субъектам дозволено совершать различные виды сделок, однако совершение некоторых сделок любому субъекту запрещено (например, купля – продажа наркотиков). Данный тип правового регулирования способствует (или хотя бы препятствует) проявлениям инициативности, активности, самостоятельности в решении тех или иных задач. Однако подобный тип правового регулирования не применим к деятельности государственных органов, ибо это создало бы возможности для различного рода злоупотреблений. Общедозволительный тип правового регулирования связан с закреплением в праве социальной свободы, с правом субъекта на выбор средств способов достижения поставленных целей. Разрешительный тип – выражается в принципе: запрещено все, что прямо не разрешено законом. Участники правовых отношений подобного типа может совершить только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные действия запрещены. Разрешиетльный тип правового регулирования вытекает из необходимости в высокой и строгой упорядоченности социальных связей, последовательной реализации принципов законности. Он является единственным при применении мер государственного принуждения. Разрешительный тип правового регулирования основывается на общем запрещении какого-либо вида действия, однако в индивидуальном порядке запрещенное поведение запрещается. Его формула звучит следующим образом: запрещено все, кроме прямо разрешенного. Это означает, что участник правовых отношений подобного типа может совершать только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные действия запрещены. Здесь в законе указывается точный, строго ограниченный объем правомочий: все, что выходит за пределы компетенции властвующего субъекта, категорически запрещено. Источник Социология в ЕГЭ по обществознанию (задания 10-12)Для успешного выполнения заданий 10-12 ЕГЭ по обществознанию выпускнику нужно уметь рассуждать и анализировать данные графиков. Автор учебно-методических пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Роман Пазин представил алгоритм работы со спросом и предложением, а также образец правильных рассуждений при выполнении заданий 10, 11 и 12. А подготовиться к остальным заданиям итогового испытания выпускникам поможет пособие «Обществознание. Полный курс в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ», в котором представлен материал курса в полном объёме. Задание 10 ЕГЭ по обществознанию: теорияСпрос — это желание и возможность покупателей купить конкретный товар или услугу в конкретное время и в конкретном месте. Величина спроса — это количество товара или услуги, которое покупатели хотят и могут купить по данной цене. Факторы, влияющие на величину спроса

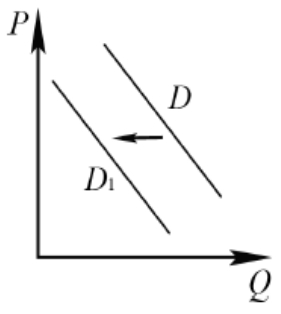

Рис 1 Неценовые факторы спроса (знание их чаще всего проверяется на ЕГЭ) — это факторы, которые могут привести к изменению спроса на товар при постоянной цене: 1) цены на товары-заменители (товары-субституты), 2) цены на дополняющие товары (комплементарные товары), 3) вкусы покупателей (мода), 4) ожидания изменения цен, 5) число покупателей, 6) доходы покупателей, 7) сезонность. Предложение — готовность продавцов предложить покупателям конкретный товар в конкретном месте и в конкретное время. Величина предложения — количество товара, которое продавцы готовы продать по данной цене. Факторы, влияющие на величину предложения

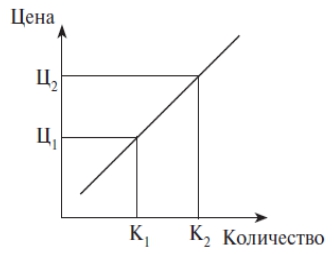

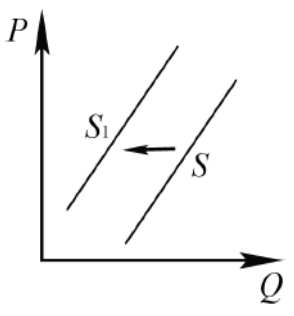

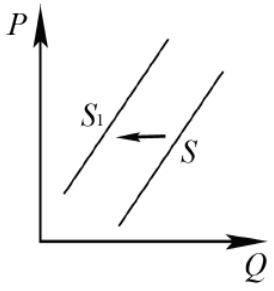

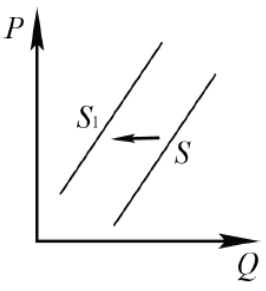

Рис 2 Неценовые факторы предложения — это факторы, которые могут привести к изменению предложения товара при постоянной цене: 1) технология производства, 2) налоги и дотации, 3) цены на другие товары, 4) перспективные ожидания изменения цен, 5) число продавцов, 6) цены на ресурсы, 7) расходы на транспортировку, хранение, продвижение товаров и услуг и пр. Эти знания останутся для ученика голой теорией, если он не научится работать со спросом и предложением на практике. При подготовке к ЕГЭ можно проанализировать вместе с учениками 1-2 варианта десятого задания, а после дать самостоятельную работу над подобными задачами — с условием, что ученики будут обосновывать, почему каждый вариант ответа верен или не верен. Алгоритм выполнения задания 10 ЕГЭ по обществознанию

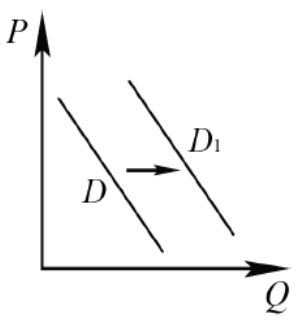

Задание 10 ЕГЭ по обществознанию: примеры и логические рассужденияНа рисунке отражено изменение спроса на зимнюю обувь на соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение — D1. (P — цена; Q — количество.)

Рис 3 Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?

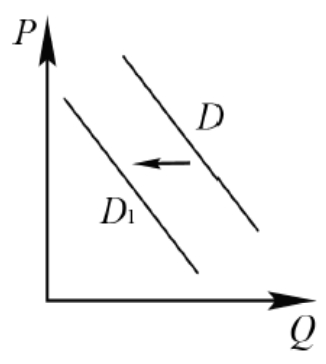

На рисунке отражено изменение спроса на модель телевизора на соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение — D1. (P — цена; Q — количество).

Рис 4 Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?

На рисунке отражено изменение спроса на чай на соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение — D1. (P — цена; Q — количество). Рис 5 Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?

На рисунке отражено изменение предложения новых домов на соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое положение — S1. (P — цена; Q — количество).

Рис 6 Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?

На рисунке отражено изменение предложения картофеля на соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое положение — S1. (P — цена; Q — количество).

Рис 7 Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?

На рисунке отражено изменение предложения газонокосилок на соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое положение — S1 (P — цена; Q — количество).

Рис 8 Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?

Задание 11 ЕГЭ по обществознанию: кодификаторПонимать социологию — значит, в том числе, и разбираться в стратификации современного общества, знать критерии (религия, например, относится к традиционному обществу, а не к современному). Такие знания весьма важны при выполнении задания 11 ЕГЭ по обществознанию. Различные точки зрения на важные социальные проблемы представлены в учебнике «Обществознание» базового уровня для 11 класса. Кодификатор включает следующие пункты к разделу «Социальные отношения»:

Задание 11 ЕГЭ по обществознанию: примеры и логические рассужденияВыберите верные суждения о социальной мобильности.

Выберите верные суждения о социальных конфликтах в общественных отношениях.

Выберите верные суждения о социальных нормах.

Выберите верные суждения о семье и ее типах.

Выберите верные суждения о социальном конфликте.

Выберите верные суждения о социальных нормах.

Выберите верные суждения о социальной стратификации.

Источник |