Билет 3 Способы регулирования подачи ушсн

| Название | Билет 3 Способы регулирования подачи ушсн |

| Дата | 08.05.2018 |

| Размер | 64.89 Kb. |

| Формат файла |  |

| Имя файла | 3.docx |

| Тип | Документы #43084 |

С этим файлом связано 2 файл(ов). Среди них: 2.docx, 1.docx. С этим файлом связано 2 файл(ов). Среди них: 2.docx, 1.docx.  Показать все связанные файлы Подборка по базе: 11 билет.docx, реферат. Способы тушения пожаров 2021.docx, Экзаменационные билеты по истории (с ответами).pdf, кр Государственное регулирования экономики.docx, 5fan_ru_Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономи, 1 билет гиперт криз.docx, Экзаменац билетыВопр (2).doc, Гепатит В — причины появления, симптомы заболевания, диагностика, 4-11 билет.docx, курсовая работа на тему АВТОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРА Показать все связанные файлы Подборка по базе: 11 билет.docx, реферат. Способы тушения пожаров 2021.docx, Экзаменационные билеты по истории (с ответами).pdf, кр Государственное регулирования экономики.docx, 5fan_ru_Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономи, 1 билет гиперт криз.docx, Экзаменац билетыВопр (2).doc, Гепатит В — причины появления, симптомы заболевания, диагностика, 4-11 билет.docx, курсовая работа на тему АВТОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРА Билет 3

Действительная подача Qд, замеренная на поверхности после сепарации и охлаждения нефти, как правило, меньше теоретической (за исключением насосных скважин с периодическими фонтанными проявлениями) в силу целого ряда причин. Отношение Qд к Qт называют коэффициентом подачи насоса, который учитывает все возможные факторы, отрицательно влияющие на подачу ШСН. Таким образом, коэффициент подачи Где F — площадь сечения плунжера (или цилиндра насоса); S-величина хода;n-количество ходов плунжера Для каждой конкретной скважины величина η служит в известной мере показателем правильности выбора оборудования и режима откачки установки. Нормальным считается, если η >0.6 – 0.65. Однако бывают условия (большие газовые факторы, низкие динамические уровни), когда не удается получить и этих значений коэффициентов подачи, и тем не менее откачка жидкости с помощью ШСН может оставаться самым эффективным способом эксплуатации. На коэффициент подачи ШСН влияют постоянные и переменные факторы. К постоянным факторам можно отнести

К переменным факторам, изменяющимся во времени, можно отнести:

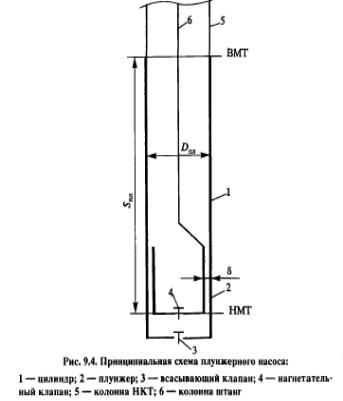

Переменные факторы, сводящиеся к различного рода утечкам, меняются во времени и поэтому их трудно определить расчетным путем, за исключением утечек через зазор между плунжером и цилиндром. Это приводит к тому, что коэффициент подачи η вновь спущенного в скважину насоса, после незначительного его снижения в начальный период в результате приработки плунжера, затем стабилизируется и длительное время остается практически постоянным. Затем он заметно начинает снижаться в результате прогрессирующего износа клапанов, их седел и увеличения зазора между плунжером и цилиндром. Наряду с этим может произойти и резкое уменьшение коэффициента подачи в результате смещения втулок насосов, отворотов и неплотностей в муфтах. Таким образом, результирующий коэффициент подачи насоса можно представить как произведение нескольких коэффициентов, учитывающих влияние на его подачу различных факторов: где η1 — коэффициент наполнения цилиндра насоса жидкостью, учитывающий влияние свободного газа; η2—коэффициент, учитывающий влияние уменьшения хода плунжера; η3 — коэффициент утечек, учитывающий наличие неизбежных утечек жидкости при работе насоса; η4 — коэффициент усадки, учитывающий уменьшение объема жидкости при достижении ею поверхностных емкостей. Рассмотрим схему плунжерного насоса. Перемещение плунжера осуществляется между нижней мертвой точкой (НМТ) и верхней мертвой точкой (ВМТ) и характеризуется величиной, называемой длиной хода плунжера Sпл. Наружный диаметр плунжера Dпл принимается равным внутреннему диаметру цилиндра (хотя фактически между этими величинами имеется определенная разница 2δ; δ — зазор между плунжером и цилиндром). При ходе плунжера вверх нагнетательный клапан 4 закрывается под действием веса столба продукции скважины, находящейся в колонне НКТ 5. В цилиндре насоса 1 давление снижается и в определенный момент всасывающий клапан 3 открывается; продукция скважины поступает в цилиндр насоса (в подплунжерное пространство, которое увеличивается до тех пор, пока плунжер не придет в ВМТ). Ход плунжера из НМТ до ВМТ называется тактом всасывания. Объем продукции скважины, поступившей в цилиндр насоса при такте всасывания, равен объему, описанному плунжером от НМТ до ВМТ V: V = SплF,[м 3 ], где F — площадь поперечного сечения цилиндра (м 2 ), равная: F=πD 2 пл/4, Dпл – диаметр плунжера, равный внутреннему диаметру цилиндра, м. При ходе плунжера вниз (от ВМТ до НМТ) давление в цилиндре насоса повышается, всасывающий клапан 3 закрывается, и в определенный момент времени открывается нагнетательный клапан 4. Продукция из цилиндра насоса 1 перетекает через плунжер 2 в надплунжерное пространство. Ход плунжера из ВМТ до НМТ называется тактом нагнетания. Таким образом, за один насосный цикл «ход вверх–ход вниз» объем продукции, откачиваемый из скважины, составляет: Обозначим число двойных ходов плунжера в мин через n. Тогда теоретическая минутная подача насоса составит Q’т: Q’т= Sпл πD 2 пл/4n [м 3 /мин]. Переходя к суточной подаче установки, умножим последнюю формулу на 1440 (число минут в сутках) и получим суточную теоретическую подачу установки Qт где n — число двойных ходов плунжера в мин (число качаний балансира в мин). Обозначая длину хода полированного штока (на поверхности) через S, введем понятие условно теоретической подачи Qт.усл.: Введение условно теоретической подачи связано с тем, что длина хода плунжера Sпл в каждом конкретном случае является неизвестной величиной и может существенно отличаться от известной длины хода полированного штока S. Разница в указанных параметрах связана не только с упругими деформациями штанг и труб под действием статических нагрузок, но также и с влиянием на упругие деформации инерционных нагрузок, возникающих в насосной установке при определенных режимах ее работы. Таким образом, условно теоретическая подача установки может быть легко рассчитана в любой момент времени, для чего достаточно измерить (знать) длину хода полированного штока S. Фактическая суточная подача установки, измеряемая на поверхности по жидкости (после процесса сепарации) Qф может не совпадать с Qт.усл по целому ряду причин. Отношение фактической подачи установки Qф к условно теоретической подаче ее Qт.усл назовем коэффициентом подачи установки и обозначим его через η: Обобщая вышесказанное получим, что регулирование работы скважины, оборудованной ШСНУ сводится к изменению числа двойных ходов плунжера и длины хода плунжера. 2. Схема двухтрубной системы сбора нефти. 1-доб.скв ; 2- выкидные линии; 3-нефт.сборный коллектор; 4-сборный газовый коллектор; 5-участковые сырьевые резервуары; 6-насосы; 7-УПН; 8-газоперераб.завод; 9- индивиду.замерные уств-ки; 10-АГЗУ системы сбора используются на старых месторождениях и переводятся в наст. время на герметизированную. Недостатики данной системы: -до сырьевых резервуаров нефть движется самотеком и в усл. гор. Местности нужно выбирать трассу нефтепр-да; — скорость потоков нефти невелика и происходит интенсивное отложение мех. примесей, солей и парафинов в нефтепроводе, уменьшая при этом его сечение; -не обеспечивает герметичный сбор, потери нефти от испарения легких фракций достигает до 3 % от общей добычи нефти; -самотечные системы трудно поддается автоматизации, т.к нет автоматич-х режимов; -требует большее кол-во обслуживающего персонала; -увеличивает расход металлических труб. Преимущества: +с-ма обеспечивала более точное измерение расхода нефти и газа по каждой скважине. Позволяет добывать нефть в фонтакнном режиме более продолжительный период. 3.Коэффициенты обводненности и Водонасыщенность SВ – отношение объёма открытых пор, заполненных водой к общему объёму пор горной породы. Обычно для нефтяных месторождений SВ = 6-35%; SН = 65-94%, в зависимости от созревания пласта. Коэффициент обводненности — это отношение объемной доли потока вытесняющей жидкости (воды) к суммарному потоку двух фаз (нефть +вода) к1,к2-относительные фазовые проницаемости, σ-насыщенность Водонасыщенность SВ – отношение объёма открытых пор, заполненных водой к общему объёму пор горной породы.

Обычно для нефтяных месторождений SВ = 6-35%; в зависимости от созревания пласта. Пласт считается созревшим для разработки, если остаточная водонасыщенность SВ Обводненность продукции В — отношение дебита воды к суммарному дебиту нефти и воды. Этот показатель изменяется во времени от нуля до единицы:

Характер изменения показателя В зависит от ряда факторов. Один из основных — отношение вязкости нефти к вязкости воды в пластовых условиях μ0 : где μн и μв — динамическая вязкость соответственно нефти и воды. При разработке месторождений с высоковязкими нефтями вода может появиться в продукции некоторых скважин с начала их эксплуатации. Некоторые залежи с маловязкими нефтями разрабатываются длительное время с незначительной обводненностью. Граничное значение μ0 между вязкими и маловязкими нефтями изменяется от 3 до 4. На характер обводнения продукции скважин и пласта влияют также послойная неоднородность пласта и положение интервала перфорации скважин относительно водонефтяного контакта. Источник Билет 3Способы регулирования подачи ушсн.Действительная подача Qд, замеренная на поверхности после сепарации и охлаждения нефти, как правило, меньше теоретической (за исключением насосных скважин с периодическими фонтанными проявлениями) в силу целого ряда причин. Отношение Qд к Qт называют коэффициентом подачи насоса, который учитывает все возможные факторы, отрицательно влияющие на подачу ШСН. Таким образом, коэффициент подачи Где F — площадь сечения плунжера (или цилиндра насоса); S-величина хода;n-количество ходов плунжера Для каждой конкретной скважины величина η служит в известной мере показателем правильности выбора оборудования и режима откачки установки. Нормальным считается, если η >0.6 – 0.65. Однако бывают условия (большие газовые факторы, низкие динамические уровни), когда не удается получить и этих значений коэффициентов подачи, и тем не менее откачка жидкости с помощью ШСН может оставаться самым эффективным способом эксплуатации. На коэффициент подачи ШСН влияют постоянные и переменные факторы. К постоянным факторам можно отнести влияние свободного газа в откачиваемой смеси; уменьшение полезного хода плунжера по сравнению с ходом точки подвеса штанг за счет упругих деформаций насосных штанг и труб; уменьшение объема откачиваемой жидкости (усадка) в результате ее охлаждения на поверхности и дегазации в сепарационных устройствах. К переменным факторам, изменяющимся во времени, можно отнести: утечки между цилиндром и плунжером, которые зависят от степени износа насоса и наличия абразивных примесей в откачиваемой жидкости; утечки в клапанах насоса из-за их немгновенного закрытия и открытия и, главным образом, из-за их износа и коррозии; утечки через неплотности в муфтовых соединениях НКТ, которые все время подвергаются переменным нагрузкам. Переменные факторы, сводящиеся к различного рода утечкам, меняются во времени и поэтому их трудно определить расчетным путем, за исключением утечек через зазор между плунжером и цилиндром. Это приводит к тому, что коэффициент подачи η вновь спущенного в скважину насоса, после незначительного его снижения в начальный период в результате приработки плунжера, затем стабилизируется и длительное время остается практически постоянным. Затем он заметно начинает снижаться в результате прогрессирующего износа клапанов, их седел и увеличения зазора между плунжером и цилиндром. Наряду с этим может произойти и резкое уменьшение коэффициента подачи в результате смещения втулок насосов, отворотов и неплотностей в муфтах. Таким образом, результирующий коэффициент подачи насоса можно представить как произведение нескольких коэффициентов, учитывающих влияние на его подачу различных факторов: где η1 — коэффициент наполнения цилиндра насоса жидкостью, учитывающий влияние свободного газа; η2—коэффициент, учитывающий влияние уменьшения хода плунжера; η3 — коэффициент утечек, учитывающий наличие неизбежных утечек жидкости при работе насоса; η4 — коэффициент усадки, учитывающий уменьшение объема жидкости при достижении ею поверхностных емкостей. Рассмотрим схему плунжерного насоса. Перемещение плунжера осуществляется между нижней мертвой точкой (НМТ) и верхней мертвой точкой (ВМТ) и характеризуется величиной, называемой длиной хода плунжера Sпл. Наружный диаметр плунжера Dпл принимается равным внутреннему диаметру цилиндра (хотя фактически между этими величинами имеется определенная разница 2δ; δ — зазор между плунжером и цилиндром). При ходе плунжера вверх нагнетательный клапан 4 закрывается под действием веса столба продукции скважины, находящейся в колонне НКТ 5. В цилиндре насоса 1 давление снижается и в определенный момент всасывающий клапан 3 открывается; продукция скважины поступает в цилиндр насоса (в подплунжерное пространство, которое увеличивается до тех пор, пока плунжер не придет в ВМТ). Ход плунжера из НМТ до ВМТ называется тактом всасывания. Объем продукции скважины, поступившей в цилиндр насоса при такте всасывания, равен объему, описанному плунжером от НМТ до ВМТ V: V = SплF,[м 3 ], где F — площадь поперечного сечения цилиндра (м 2 ), равная: F=πD 2 пл/4, Dпл – диаметр плунжера, равный внутреннему диаметру цилиндра, м. При ходе плунжера вниз (от ВМТ до НМТ) давление в цилиндре насоса повышается, всасывающий клапан 3 закрывается, и в определенный момент времени открывается нагнетательный клапан 4. Продукция из цилиндра насоса 1 перетекает через плунжер 2 в надплунжерное пространство. Ход плунжера из ВМТ до НМТ называется тактом нагнетания. Таким образом, за один насосный цикл «ход вверх–ход вниз» объем продукции, откачиваемый из скважины, составляет: Обозначим число двойных ходов плунжера в мин через n. Тогда теоретическая минутная подача насоса составит Q’т: Q’т= Sпл πD 2 пл/4n [м 3 /мин]. Переходя к суточной подаче установки, умножим последнюю формулу на 1440 (число минут в сутках) и получим суточную теоретическую подачу установки Qт где n — число двойных ходов плунжера в мин (число качаний балансира в мин). Обозначая длину хода полированного штока (на поверхности) через S, введем понятие условно теоретической подачи Qт.усл.: Введение условно теоретической подачи связано с тем, что длина хода плунжера Sпл в каждом конкретном случае является неизвестной величиной и может существенно отличаться от известной длины хода полированного штока S. Разница в указанных параметрах связана не только с упругими деформациями штанг и труб под действием статических нагрузок, но также и с влиянием на упругие деформации инерционных нагрузок, возникающих в насосной установке при определенных режимах ее работы. Таким образом, условно теоретическая подача установки может быть легко рассчитана в любой момент времени, для чего достаточно измерить (знать) длину хода полированного штока S. Фактическая суточная подача установки, измеряемая на поверхности по жидкости (после процесса сепарации) Qф может не совпадать с Qт.усл по целому ряду причин. Отношение фактической подачи установки Qф к условно теоретической подаче ее Qт.усл назовем коэффициентом подачи установки и обозначим его через η: Обобщая вышесказанное получим, что регулирование работы скважины, оборудованной ШСНУ сводится к изменению числа двойных ходов плунжера и длины хода плунжера. Источник |

.

. .

.