- Государственное регулирование экономики

- Государственное регулирование экономики – определение термина

- Роль государства в экономике

- Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

- Государственное регулирование деятельности хозяйствующих субъектов

- Основные направления регулирования деятельности хозяйствующих субъектов

Государственное регулирование экономики

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

- создание нормативно-правовых актов, регулирующих экономические, политические, социальные процессы;

- проведение антимонопольного регулирования, что создает условия здоровой конкуренции между производителями и улучшает качество товаров и услуг;

- распределение дохода путем регулирования налогообложения и выплат социальных пособий (пенсии, стипендии, декретные, больничные и пр.);

- развитие научной деятельности;

- контроль за использованием возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, недр;

- регулирование отраслевой структуры экономики;

- проведение сдерживающей либо стимулирующей экономической политики;

- контроль за важнейшими социально-экономическими показателями;

- производство общественно необходимых благ.

—>

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

- Применять рыночные инструменты регулирования при наличии возможности их применения. Т.е. при прочих равных условиях, давать бизнесу возможности роста и развития, но при необходимости финансировать отрасли, непривлекательные для бизнеса.

- Строить отношения с частным бизнесом на принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию отраслей и организаций.

- Мероприятия ГРЭ должны быть направлены на поддержание стабильности экономического развития.

- Осуществлять более жесткое ГРЭ в кризисные периоды, а также жестко контролировать сферу международных экономическо-политических отношений.

- Обеспечение защищенности уязвимых групп населения путем перераспределения доходов.

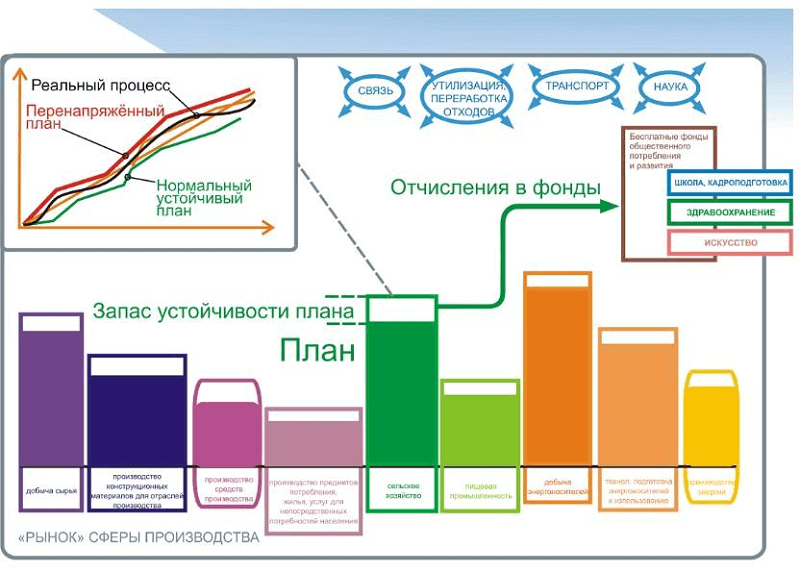

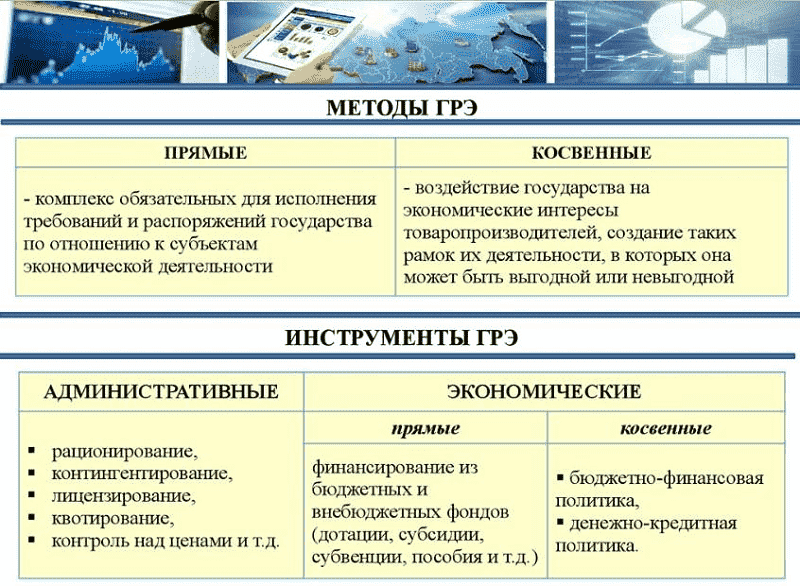

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Источник

Государственное регулирование деятельности хозяйствующих субъектов

Основные направления регулирования деятельности хозяйствующих субъектов

Государственное регулирование функционирования хозяйствующих субъектов осуществляется во всех государствах, имеет подчас весьма существенные национальные особенности. При этом можно выделить несколько основных направлений их государственного регулирования.

Прежде всего правовое обеспечение образования хозяйствующих субъектов, их государственная регистрация.

В соответствии с международной практикой регистрация фирм осуществляется государственными административными органами и является обязательной. Она преследует цели:

— осуществление государственного контроля за предпринимательской деятельностью, возникновением и ликвидацией фирм, выполнением ими разрешенных видов деятельности, соответствием фактической деятельности фирм видам, указанным при регистрации;

— получение от предпринимателей сведений бухгалтерского и финансового учета для ведения статистического учета и использования этих данных в целях регулирования предпринимательской деятельности;

— предоставление путем публикаций сведений об участниках предпринимательской деятельности в своей стране.

Порядок регистрации фирм основывается на принципах публичности, общеизвестности и достоверности.

Регистрация фирм осуществляется занесением их в реестр с указанием определенных данных о них. Любые изменения этих данных, а также прекращение деятельности фирмы вносятся в торговый реестр. Регистрация в большинстве стран предполагает представление фирмой ее устава и учредительного акта (меморандума). Регистрация фирмы предоставляет защиту исключительного права на фирму, ее наименование и товарный знак.

Ведение предпринимательской деятельности становится возможным только на основе полученного от государственного органа разрешения (или патента), которое выдается лишь на основе регистрации.

В Российской Федерации регистрация предприятий, организаций, других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 51) в уполномоченном государственном органе. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Согласно этому документу юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного документа и устава, либо только учредительного договора (ст. 52 ГК РФ). Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками).

В учредительных документах юридического лица определяются его наименование, место нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица и другие сведения. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций определяются предмет и цели деятельности юридического лица.

Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь также фирменное наименование.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа.

Государственной Думой РФ 13 июля 2001 г. принят Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», снижающий барьеры входа на рынок за счет упрощения процедуры регистрации юридических лиц. Данный закон основан на принципе единообразия и идее «одного окна». Им предусмотрен единый порядок регистрации юридических лиц независимо от их организационно- правовой формы и сферы экономической активности. Регистрация при образовании, реорганизации и ликвидации юридических лиц осуществляется в единой системе регистрирующих органов по общим правилам, действующим на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с международной практикой государство также определяет организационно-правовые формы, которые могут принимать хозяйствующие субъекты и которые в связи с этим имеют некоторые национальные особенности. В России органи- зационно-правовые формы предприятий и организаций регламентированы Гражданским кодексом РФ.

Законодательством каждой страны определяются и органы управления фирмой (организацией), их характер и компетенция.

Так, национальное законодательство обычно содержит положения относительно наблюдательного совета и правления, на основе которых в уставе фирмы указывается: минимальный состав правления, кто может быть членом правления, порядок выборов членов правления, срок их полномочий, функции правления, представительство правления при заключении сделок с третьими сторонами. Примерно так же определяются состав и функции наблюдательного совета, осуществляющего контроль за деятельностью правления. Важным органом управления является и общее собрание акционеров, через которое реализуются их права контроля за деятельностью фирмы. Порядок проведения собраний акционеров устанавливается в уставе фирмы на основе национального законодательства о компаниях с учетом правового положения фирмы.

Государство в условиях перехода к рыночной экономике осуществляет приватизацию госсобственности в целях образования эффективных собственников и решения бюджетных проблем. В настоящее время приватизация в РФ проводится в основном в отраслях ТЭК, АПК, транспорта в форме распродажи государственных пакетов акций. Предприятия как единые имущественные комплексы приватизируются в единичных случаях, так как многие из них были приватизированы ранее.

Государство осуществляет лицензирование деятельности хозяйствующих субъектов, т. е. предоставляет право предприятиям всех организационно-правовых форм, а также физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на занятие отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, на основании специального разрешения (лицензии). Лицензирование осуществляется в целях защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, а также повышения качества обслуживания населения, соблюдения градостроительных, экологических, санитарных норм и других правил. Лицензионную деятельность осуществляют федеральные органы исполнительной власти, иные специально уполномоченные на это органы.

Лицензия является официальным документом, который разрешает указанный в нем вид деятельности в течение установленного срока.

В целях расширения прав субъектов РФ, повышения их ответственности порядок лицензирования отдельных видов деятельности на территориях краев, областей, автономных образований, городов федерального значения устанавливается соответствующими органами исполнительной власти. Лицензии выдаются органами территориально-отраслевого управления и их администрациями.

Владелец лицензии на определенные виды деятельности, выполняющий муниципальный заказ, который имеет особо важное значение для жизнеобеспечения региона, получает право на льготные условия лицензирования.

По отдельным видам деятельности, связанным с использованием ограниченных ресурсов, экологическими требованиями, местоположением и другими факторами, администрации могут выдавать лицензии на конкурсной основе.

Лицензии выдаются на пять лет и более, а по некоторым видам деятельности — бессрочно. Действие лицензии может быть приостановлено при выявлении неоднократных нарушений лицензионных требований. Аннулирование лицензии возможно только по решению суда.

8 августа 2001 г. принят Федеральный закон № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в целях создания режима максимального благоприятствования для развития бизнеса. Он не только ограничил полномочия и функции контролирующих органов, упорядочил и упростил порядок лицензирования, но и установил единый закрытый перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Государство в целях воздействия на воспроизводственные процессы поддерживает отдельные предприятия, в том числе финансово, в соответствии с избранными приоритетами развития.

Министерство экономического развития и торговли РФ проводит анализ, оценку и отбор инвестиционных проектов для предоставления денежных средств и государственных гарантий, обеспечивает согласованное финансирование инвестиционных проектов за счет средств инвесторов и средств, выделяемых из бюджета.

Предоставление средств осуществляется при условиях:

- более высокого уровня отдачи в федеральный бюджет на каждый рубль предоставляемых средств и гарантий по сравнению с другими инвестиционными проектами;

- наличия у заемщика собственных средств в объеме не менее 20% объема финансирования проекта, а по крупным проектам (не менее 50 млн долл.) — не менее 10%;

- разделения риска государства с частным капиталом (наличия у инвестора средств, не покрытых государственной гарантией, соинвесторов и кредиторов).

Выделение средств осуществляется в двух формах: а) кредитование отобранных на конкурсах инвестиционных проектов; б) прямые инвестиции в имущество коммерческих организаций при соответствующем увеличении доли государств в их уставных капиталах. Для каждого инвестиционного проекта разрабатывается индивидуальная схема его финансирования.

Перспективной также является капитализация бюджетных долгов в уставные капиталы предприятий. Это позволяет сосредоточить в руках государства акции крупных предприятий. Впоследствии они могут быть переприватизированы под жесткую контролируемую программу инвестиций и гарантии занятости.

Местные органы могут влиять на развитие предприятий предоставлением им налоговых льгот в пределах своей компетенции.

Используются также полномочия органов власти субъектов РФ по управлению федеральной собственностью, предприятиями ТЭК через владение пакетами акций и «золотой» акцией.

Государство в определенных случаях для возрождения и финансового оздоровления предприятия, повышения его платежеспособности предпринимает реорганизационные процедуры на основании законодательства о банкротстве. При этом используется механизм смены владельца собственности: отстранения собственника от управления, отчуждения его имущества, перевода активов в другие компании.

Банкротству может предшествовать досудебная санация, т. е. меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые учредителями, кредиторами и другими лицами. Должник может избежать процедуры судебного разбирательства, если сможет за месяц погасить долг или иначе урегулировать отношения с кредитором.

При наличии у должника имущества, превышающего общую сумму кредиторской задолженности, имеется реальная возможность восстановить его платежеспособность, применить к должнику процедуры внешнего управления, а не ликвидации. К неплатежеспособным предприятиям (организациям) в зависимости от размера и состояния имущества могут применяться различные процедуры — как ликвидационные, так и реабилитационные (направленные на восстановление платежеспособности).

Непосредственно процесс банкротства должника — юридического лица включает процедуры:

- наблюдения;

- финансового оздоровления;

- внешнего управления;

- конкурсного производства;

- мирового соглашения.

Участниками банкротства являются: арбитражный суд, арбитражный управляющий (назначается арбитражным судом), ФСФО России, кредиторы. Решающую роль играет судебная власть. ФСФО осуществляет государственный контроль за банкротством и на собрании кредиторов отстаивает бюджетные требования.

В случае рассмотрения дела по обязательным платежам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды применяется ускоренная процедура банкротства арбитражным управляющим на основании соответствующего решения кредиторов и под контролем ФСФО России.

Государство стремится сохранить предприятия, имеющие стратегические производства, связанные с обороной и фундаментальными научно-техническими разработками, обеспечить рынки сбыта продукции казенных предприятий. В этих целях введены ограничения на банкротство предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), выпускающих стратегическую продукцию, градообразующих, унитарных.

Интересы государства и организации при банкротстве соблюдаются лишь при надлежащем госконтроле за проведением судебных процедур. При его отсутствии возрастает риск возобладания интересов олигархических групп, недобросовестных банкротств с финансовыми потерями для государства. Кроме того, закон пока неэффективно защищает собственника организации от злого умысла кредитора, что позволяет проводить лжебанкротства с целью передела и захвата собственности.

Государство осуществляет также ценовое воздействие на экономику и хозяйствующие субъекты. Воздействие это может быть прямым и косвенным, носить законодательный, административный и судебный характер.

Регулирование цен государственными органами носит ограничительный характер, охватывая преимущественно цены на товары и услуги, имеющие жизненно важное для общества значение (топливо, энергия, потребительские товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги и т. д.).

Исходя из сложившейся практики выделяют следующие методы ценового регулирования:

- установление потолка цен для отдельных видов продукции в социальных целях или недопущение их перепроизводства;

- определение верхней и нижней границ колебаний цен (ценовой коридор) в рыночном секторе;

- установление фиксированных цен в государственном секторе;

- государственные закупки товаров стратегического назначения по выгодным для производителя ценам;

- государственные целевые субсидии (доплата производителю или потребителю);

- санкционированное правительством завышение издержек производства, ведущее к повышению цен.

Следует заметить, что к настоящему времени в США регулируется от 5 до 10% цен, в основном на продукцию сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства определяет уровень залоговых цен для фермеров, следит за паритетным соотношением между ценами на фермерскую продукцию и товарами, приобретаемыми фермерами. В европейском сообществе существует наднациональное регулирование цен в сельском хозяйстве и черной металлургии, охватывающее до 15% цен. По ценам в сельском хозяйстве устанавливают минимальные и максимальные фермерские цены, а в черной металлургии определяют базисные цены на продукцию.

В настоящее время в России воздействие государства на уровень и динамику цен весьма незначительно, в том числе на продукцию естественных монополий. Преобладают косвенные методы ценового регулирования посредством денежной, кредитной, налоговой, таможенной политики, созданием соответствующих условий для формирования конкурентной среды. Политика цен находится еще в процессе становления.

Государство осуществляет налогообложение хозяйствующих субъектов, формируя государственный бюджет, стараясь не угнетать при этом предпринимательскую деятельность указанных субъектов.

В настоящее время налоговая система России формируется практически заново: разрабатываются принципы налоговой политики, создается законодательство о налогах, происходит становление налоговой службы, начата подготовка соответствующих кадров.

Положения о налоговой системе РФ на современном этапе сформированы в Налоговом кодексе РФ, где установлена система налогов России, определены виды налогов и сборов, порядок их начисления, порядок возникновения и исполнения обязанностей налогоплательщиков (юридических и физических лиц), формы и методы налогового контроля.

Система налогов в России строится по типу западной. Преобладают в качестве основных те же виды налогов. Так, взимается пять видов основных налогов: налог на прибыль, подоходный налог, НДС, акцизы и таможенные пошлины. Недостатком действующей налоговой системы является ее сложность, значительное количество видов собираемых налогов, неудовлетворительная их структура.

Непосредственную связь с налоговой политикой государства имеет его амортизационная политика, направленная на ускоренное амортизационное списание основного капитала. В современных условиях ускоренная амортизация является важным средством стимулирования накопления. Суть ее состоит в отрыве физического процесса изнашивания машин, оборудования от калькулируемого в издержках производства переноса их стоимости на производимые товары и услуги.

Изменяя ставки и порядок амортизации, государственные органы определяют ту часть чистой прибыли, которая освобождается от налогов и включается в издержки производства. Перечисленные в амортизационный фонд средства идут на финансирование обновления действующих основных фондов и новые капитальные вложения. Варьирование норм ускоренной амортизации основного капитала широко используется во всех развитых странах как средство структурной политики государства, способ воздействия на хозяйственный цикл, занятость в НИОКР.

Федеральная налоговая служба и ее подразделения осуществляют также налоговый контроль деятельности хозяйствующих субъектов, используя при этом формы:

- налоговых проверок;

- получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора;

- проверок данных учета и отчетности;

- осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли);

- иных форм, предусмотренных Кодексом.

При этом налоговые проверки могут иметь следующие

— камеральная налоговая проверка (проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком;

— выездная налоговая проверка (проводится на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа).

Государство осуществляет также контроль финансовой деятельности хозяйствующих субъектов с помощью бухгалтерского и статистического учета и отчетности, предоставления информации предприятием о своей деятельности в налоговые органы, учредителям.

Органы, которым предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, утверждают обязательные для всех организаций планы счетов, положения, нормативные акты по вопросам бухгалтерского учета.

Организации обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность о своем имущественном и финансовом положении и о результатах хозяйственной деятельности. Годовая бухгалтерская отчетность представляется учредителям организации, собственникам ее имущества, территориальным органам государственной статистики по месту регистрации в установленном порядке, публикуется в газетах, журналах и других изданиях.

Юридические лица должны предоставлять также с установленной периодичностью формы государственного статистического наблюдения.

Государственное регулирование экономики и хозяйствующих субъектов включает также систему стандартизации и сертификации товаров и услуг. Однако в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» данная система меняется коренным образом постепенно на протяжении семи лет. Вместо множества норм и правил вводится около 1000 обязательных технических регламентов, они устанавливают минимальные требования, в основном по уровню безопасности. Эти требования обязательны для применения и исполнения применительно к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). Остальные стандарты становятся добровольными. Ужесточаются правила декларирования качества продукции.

Государственные и муниципальные органы устанавливают основные (рамочные) правша торгового, бытового и иного обслуживания населения, обязательные для соблюдения хозяйствующими субъектами всех организационно-правовых форм.

Государство регламентирует рекламную деятельность хозяйствующих субъектов. Так, в России отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы товаров и услуг, регулируются Федеральным законом от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе», а также иными нормативно-правовыми актами.

Данный закон определяет:

- условия рекламы фирмы, если для ее деятельности необходима лицензия;

- особенности рекламы товаров, подлежащих обязательной сертификации;

- требования к организации рекламы в местах продаж;

- ограничения для местоположения рекламы;

- правовые основы взаимоотношений рекламодателей с рекламопроизводителями и рекламораспространителями;

- перечень документов, необходимых для размещения наружной рекламы;

- размеры платы за распространение наружной рекламы;

- понятия недобросовестной, недостоверной, неэтичной рекламы товаров;

- требования, предъявляемые к рекламе отдельных групп товаров (алкогольных напитков, табака, табачных изделий, медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, оружия);

- случаи наступления ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе.

Государство создает систему регулирования трудовых отношений (для предотвращения негативных воздействий рынка).

Главными звеньями этой системы служат Кодекс о труде и договорные отношения по вопросам оплаты труда между профсоюзами, министерствами, предприятиями и работниками.

Кодексом определено правовое регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений по вопросам:

- организации труда и управления трудом;

- трудоустройства у данного работодателя;

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников непосредственно у данного работодателя;

- социального партнерства ведения коллективных переговоров, заключения коллективных договоров и соглашений;

- участия работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применения трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;

- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;

- надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства (в том числе по охране труда);

- разрешения трудовых споров.

Используя свой регулирующий потенциал, государство вторгается в область занятости. Оно контролирует состояние рынка рабочей силы, финансирует профессиональное обучение и переквалификацию, налаживает работу бирж труда. Разрабатываются и применяются программы трудоустройства населения, стимулирования роста занятости, создания рабочих мест в государственном секторе.

Существует также система страхования безработицы. В период ухудшения экономической конъюнктуры работников переводят на сокращенный рабочий день. Часть заработной платы за неотработанное время выплачивает государство.

Государственные акты устанавливают основные социальные гарантии трудящимся:

- бюджет прожиточного минимума;

- минимальный уровень заработной платы;

- условия назначения пособий по безработице;

- размер пенсии и необходимый трудовой стаж для ее получения;

- продолжительность оплачиваемого отпуска;

- принципы найма на работу;

- оплату временной нетрудоспособности и др.

Регулирование заработной платы включает следующие элементы:

- законодательное установление и изменение минимального размера оплаты труда в РФ;

- налоговое регулирование средств, направленных на оплату труда предприятиями, а также доходов физических лиц;

- дифференциацию оплаты труда как через тарифную систему, так и на основе коллективных договоров, соглашений путем надбавок и доплат;

- организацию оплаты на каждом предприятии путем использования конкретных форм, систем и тарифов оплаты труда и размеров ее для каждого работника, а также на основе установления норм и сдельных расценок;

- обоснование порядка определения нормируемой величины расходов на оплату труда;

- установление государственных гарантий по оплате труда.

Государство также осуществляет косвенное регулирование деятельности хозяйствующих субъектов посредством:

— проведения денежно-кредитной политики;

— проведения экспортной и импортной политики;

— профессиональной подготовки и воспитания специалистов средней и высшей квалификации и кадров массовых профессий и т. д.

Видное место в государственном регулировании деятельности хозяйствующих субъектов принадлежит поддержке малого предпринимательства. Она существует во многих государствах.

В России данная деятельность осуществляется прежде всего на основе Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российский Федерации».

В соответствии с ним государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется на основе федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства. Эти программы включают меры:

— по формированию инфраструктуры развития и поддержки малого предпринимательства;

— по вовлечению в предпринимательскую деятельность социально незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц, вернувшихся из мест заключения;

— по установлению налоговых льгот и ежегодному выделению средств из соответствующих бюджетов на поддержку малого предпринимательства;

— по передаче субъектам малого предпринимательства результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также инновационных программ;

— по передаче субъектам малого предпринимательства не завершенных строительством и пустующих объектов, а равно нерентабельных и убыточных предприятий на льготных условиях;

— по обеспечению субъектам малого предпринимательства возможности для первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости и т. д.

В соответствии с законом государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по следующим направлениям:

— формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;

— создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий;

— установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности, содержащей в основном информацию, необходимую для решения вопросов налогообложения;

— поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информационных связей с зарубежными государствами;

— организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малых предприятий. При этом организации, осуществляющие данную деятельность, пользуются льготами.

Законом предусмотрено участие субъектов малого предпринимательства в производстве продукции и товаров (услуг) для государственных нужд, резервирование с этой целью определенной доли заказов на производство и поставку отдельных видов продукции и товаров (услуг) для государственных нужд. При этом государственные заказчики при формировании и размещении заказов и заключении государственных контрактов на закупку и поставки продукции и товаров (услуг) для государственных нужд по видам продукции, отнесенным к приоритетным, обязаны размещать у субъектов малого предпринимательства не менее 15% от общего объема поставок для государственных нужд данного вида продукции (на основе конкурсов).

Предусмотрены меры по производственно-технической поддержке субъектов малого предпринимательства, состоящие в содействии в обеспечении данных субъектов современным оборудованием и технологиями, в создании сети технопарков, лизинговых фирм, бизнес-инкубаторов, производственно-технологических центров и других объектов инфраструктуры. Кроме того, осуществление органами государственного управления и местного самоуправления мер по размещению заказов на производство и поставки специализированного оборудования и иных видов продукции для субъектов малого предпринимательства, содействию в создании и организации деятельности субъектов малого предпринимательства, специализированных оптовых рынков, ярмарок продукции субъектов малого предпринимательства, в том числе путем предоставления зданий, сооружений, оборудования, производственных и служебных помещений, иного имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом предприятия, осуществляющие производственно-техническую поддержку указанных субъектов, пользуются льготами.

Законом предусмотрено также создание информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого предпринимательства экономической, правовой, статистической, производственно-технологической и иной информации, необходимой для их эффективного развития и в целях обмена между ними указанной информацией. Информационное обслуживание указанных субъектов осуществляется на льготных условиях. При этом организации, осуществляющие данную деятельность, пользуются льготами.

Законом предусматривается кредитование субъектов малого предпринимательства на льготных условиях с компенсацией соответствующей разницы кредитным организациям за счет средств фондов поддержки малого предпринимательства. Кроме того, льготное страхование субъектов малого предпринимательства. При этом страховые организации пользуются льготами.

Законом предусмотрена поддержка со стороны соответствующих органов в организации и обеспечении деятельности союзов (ассоциаций) субъектов малого предпринимательства как общественных объединений в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для развития малого предпринимательства, повышения ответственности и компетентности этих субъектов, коллективной защиты их интересов в органах государственной власти. Предусмотрено содействие союзам (ассоциациям) в обеспечении их на льготных условиях помещениями, средствами связи и др.

Источник