- 2. Способы пуска, регулирования частоты вращения и торможения судовых электроприводов переменного тока

- 1.4. Реостатный пуск двигателей с фазным ротором

- 1.5. Пуск при пониженном напряжении на обмотке статора

- 2)Скорость

- 2. Способы регулирования частоты вращения 3-фазных асинхронных двига-телей

- 2.1. Основные сведения

- Регулирование частоты вращения электродвигателей

- Подписка на рассылку

- Методы регулирования частоты вращения электродвигателя

- Частотное регулирование

- Регулирование изменением числа пар полюсов

- Изменение питающего напряжения

- Добавочное сопротивление в цепи ротора

- Асинхронный вентильный каскад

- Изменение напряжения питания якоря

- Введение добавочного резистора в цепь якоря

- 5.6. Регулирование частоты вращения электроприводов с асинхронных двигателей

2. Способы пуска, регулирования частоты вращения и торможения судовых электроприводов переменного тока

1. Способы пуска электродвигателей переменного тока

1.1. Основные сведения

Для пуска асинхронных электродвигателей переменного тока применяют два способа:

пуск при пониженном напряжении;

Рассмотрим особенности каждого способа пуска.

1.2.Прямой пуск короткозамкнутых асинхронных двигателей нормального исполнения

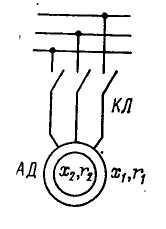

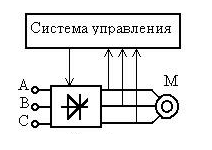

При прямом пуске двигатель включается непосредственно в сеть ( рис. 9.12 )

Рис. 9.12. Схема прямого пуска асинхронного двигателя

Для двигателей, у которых пусковой момент меньше номинального, должны быть приняты меры для уменьшения статического момента механизма на время пуска. Напри-мер, при пуске насоса клапан на всасывающей магистрали должен быть открыт частично, тогда подача насоса при пуске будет меньше номинальной.

При прямом пуске пусковые токи превышают номинальный, в зависимости от типа двигателя, в 4…7 раз. Такие токи вызывают провалы напряжения в судовой сети, что может привести к массовому отключению работающих двигателей.

Поэтому Правила Регистра допускают прямой пуск двигателей такой мощности, чтобы провал напряжения был не более 15% от U н ( т.е. напряжение в сети 380 В при пуске не должно быть меньше U’ = 0,85 U

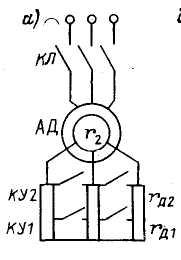

1.4. Реостатный пуск двигателей с фазным ротором

Асинхронные двигатели с фазным ротором пускают в ход с помощью резисторов, включаемых в цепь ротора, что позволяет уменьшить пусковой ток и увеличить пусковой момент двигателя ( рис. 9.17 )..

Рис. 9.17. Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором

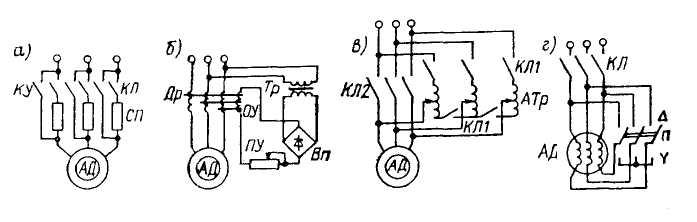

1.5. Пуск при пониженном напряжении на обмотке статора

Для уменьшения пусковых токов применяют схемы пуска при пониженном напряжении:

включением резисторов в цепь обмотки статора ( рис. 9.13, а);

включением индуктивных сопротивлений в цепь обмотка статора (рис. 9.13, б);

включением обмотки статора через автотрансформатор ( рис.9.13, в );

переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник» ( рис.9.13, г ).

Рис. 9.13. Схемы пуска асинхронного двигателя при пониженном напряжении

Пуск при пониженном напряжении можно применять для механизмов, у которых на малых скоростях статический момент невелик. К таким механизмам относятся центробежные насосы и вентиляторы, у которых статический момент пропорционален квадрату скорости ( т.е. на малых скоростях мал и статический момент ).

2)Скорость

2. Способы регулирования частоты вращения 3-фазных асинхронных двига-телей

2.1. Основные сведения

Регулировать скорость асинхронного двигателя можно тремя способами:

изменением частоты тока питающей сети;

изменением числа пар полюсов.

Кроме того, существует 4-й способ – изменением напряжения на обмотке статора.

Коротко объясним особенности каждого способа регулирования

Регулирование скорости изменением частоты тока питающей сети – плавное, но требует применения громоздких и дорогих тиристорных преобразователей частоты. На су-дах этот способ нашел ограниченне применение, в основном, в электроприводах тяжело-весных лебёдок, грузовых и портальных кранов.

Регулирование скорости изменением скольжения применимо только для двигателей с фазным ротором, т.к. осуществляется введением резисторов в цепь фазного ротора. Регулирование плавное, но требует применения громоздких пускорегулировочных реостатов, в которых выделяется большое количество тепла.

На судах этот способ нашел ограниченне применение, в основном, в электроприводах тяжеловесных лебёдок и кранов, а также в брашпилях.

Регулирование скорости изменением числа пар полюсов применяют только для дви-гателей с короткозамкнутым ротором

Недостаток регулирования – его ступенчатость ( в соотношении 1:2:4 или 1:2:6 ) и высокая стоимость полюсопереключаемых электродвигателей.

Область применения на судах – самая распостранённая, в электроприводах грузо-вых лебёдок и кранов, а также брашпилей и шпилей.

Регулирование скорости изменением напряжения на обмотке статора на судах ненашло широкого применения из-за 2-х недостатков:

1. требуется отдельное устройство ( регулятор напряжения ), позволяющее плавноизменять его выходное напряжение как по величине, так и по фазе;

2. при понижении напряжения возникает опасность опрокидывания двигателя, т.к. при этом резко ( в квадрате ) уменьшается вращающий момент двигателя.

Область применения на судах – ограниченная, в основном, в системах судовой электроавтоматики ( рулевые приводы и авторулевые ) для изменения скорости двухфазных асинхронных двигателей мощностью до 150-200 Вт.

На судах до сих пор наиболее распостраненный способ регулирования – путем из-менения числа пар полюсов. Он применяется в электроприводах грузоподъемных меха-низмов и якорно-швартовных устройств.

Источник

Регулирование частоты вращения электродвигателей

Подписка на рассылку

Порядка 70% потребляемой промышленностью мощности, приходится на электропривод. Огромное разнообразие технологических процессов диктует свои правила, вследствие чего, появилась необходимость в изменении скорости вращения электродвигателя непосредственно во время технологического процесса. В данной статье мы раскроем различные способы регулирования скорости вращения электродвигателей.

Параметры, изменив которые, мы изменим скорость двигателя переменного тока (ДПТ):

- частота напряжения;

- число пар полюсов;

- величина напряжения;

- добавочное сопротивление в цепи ротора;

- вентильный каскад.

Изменяемые параметры для ДПТ:

- напряжение питания;

- сопротивление цепи обмотки якоря;

- магнитный поток.

Методы регулирования частоты вращения электродвигателя

Далее мы подробно рассмотрим эти способы и их применимость к различным типам электродвигателей.

Частотное регулирование

Наиболее эффективный, постоянно совершенствующийся способ.

Применение: двигатели переменного тока (синхронные и асинхронные с кз ротором).

Корректируя частоту питающего напряжения, мы изменим угловую скорость магнитного поля статора, следовательно, скорость двигателя в значительном диапазоне, имея достаточно жесткие механические характеристики. Для сохранения в норме коэффициента мощности и допустимости кратковременных перегрузок, меняя частоту, следует изменять и саму величину питающего напряжения.

Преимущества способа:

- обширный диапазон регулировки;

- «жесткость» механических характеристик;

- минимум потерь «скольжения», мощности.

Недостаток — высокая стоимость (в последние годы становится менее актуально).

Регулирование изменением числа пар полюсов

Применение: т.к. промышленность не выпускает серийно синхронные двигатели с изменяемым количеством пар полюсов, будем считать, что способ актуален только для асинхронных двигателей (далее АД) с кз ротором.

Способ реализуется изменением числа пар полюсов у обмоток. Этого можно добиться, изготовив двигатель с двумя независимыми обмотками. Но этот метод приводит к удорожанию конструкции и увеличению размеров машины. Поэтому наиболее выгодным является увеличение числа пар полюсов без использования второй независимой обмотки.

Промышленностью выпускаются двухскоротсные, трёхскоростные и четырёхскоростные электродвигатели.

Достоинства:

- экономичность;

- «жёсткие» механические характеристики.

Недостатки:

- ограниченное количество возможных скоростей;

- ступенчатость переключения скоростей.

Изменение питающего напряжения

Применение: асинхронные двигатели.

Изменять напряжение на статоре можно, включая в его цепь резисторы (старый и неэкономичный способ), автотрансформаторы или тиристорные регуляторы.

При регулировании скорости изменением напряжения, критический момент пропорционален квадрату подводимого напряжения. Снижается устойчивость к кратковременным перегрузкам и КПД, поэтому метод предпочтителен при «вентиляторной» нагрузке. Еще один недостаток — малый диапазон регулирования.

Добавочное сопротивление в цепи ротора

Применение: АД с фазным ротором.

При изменении сопротивления ротора прямо пропорционально изменяется скольжение. Но величина критического момента остается постоянной. Это позволяет подобрать сопротивления так, чтобы уравнять критический момент с пусковым, что благоприятно сказывается на пуске двигателя под нагрузкой.

Достоинства способа:

- простота реализации;

- критический момент = const;

Недостатки:

- большие потери (при изменении скорости половина мощности тратится на выделение тепла);

- малый диапазон;

- «мягкие» механические характеристики.

Асинхронный вентильный каскад

Применение: АД с фазным ротором.

Смысл регулирования каскадными схемами заключается в подаче в цепь ротора добавочной ЭДС. Изменяя добавочную ЭДС ротора, мы изменяем ток ротора, а значит его момент и скорость. Создать добавочную ЭДС, помимо устройства вентильного каскада, может и ДПТ — машинно-вентильный каскад.

Достоинства:

- Минимум сопутствующей силовой и контактной аппаратуры;

- плавность регулировок;

- малая мощность управления.

Недостатки:

- стоимость;

- низкий коэффициент мощности;

- плохая устойчивость к перегрузкам.

Изменение напряжения питания якоря

Применение: любые ДПТ.

Способ можно использовать если источником электрической энергии является генератор. Реализовать от общей сети невозможно.

Достоинства:

- плавность регулировок;

- простота пусков и торможений;

- экономичность.

Недостатки:

- необходимость трехкратного преобразования энергии→низкий КПД;

- три электрические машины в системе;

- дорогая эксплуатация.

Введение добавочного резистора в цепь якоря

Применение: любые ДПТ.

Заключается в последовательном включении в цепь якоря регулировочного реостата. Но способ не получил распространения ввиду своей неэкономичности и плохого влияния на КПД двигателя, т.к. в цепи реостата теряется очень большое количество энергии.

Регулирование изменением магнитного потока

В цепь возбуждения двигателей параллельного и смешанного возбуждения подключается реостат. В машинах последовательного возбуждения изменение магнитного потока в обмотке возбуждения производится шунтированием этой обмотки регулируемым сопротивлением. Максимальная скорость вращения двигателя ограничивается лишь механической прочностью якоря. Скорость двигателя регулируется в диапазонах 2:1-5:1, в частных случаях 8-10:1.

Преимущества:

- минимальные потери→экономичность;

- широкий диапазон регулирования

Недостатки:

- невозможно бесконечно уменьшать ток в обмотке возбуждения, двигатель уйдет «в разнос».

Источник

5.6. Регулирование частоты вращения электроприводов с асинхронных двигателей

Регулирование частоты вращения электроприводов является одной из важнейших задач современной электротехники. Разработка и применение рациональных способов регулирования позволяют повысить производительность механизмов, улучшить качество выпускаемой продукции, упростить механическую часть привода, уменьшить расход электроэнергии и т. д.

С регулированием частоты вращения не следует смешивать естественное изменение частоты вращения электродвигателя в соответствии с его механической характеристикой, когда изменяется нагрузка на валу привода. Регулирование — это принудительное изменение частоты вращения электропривода в зависимости от требований приводного механизма.

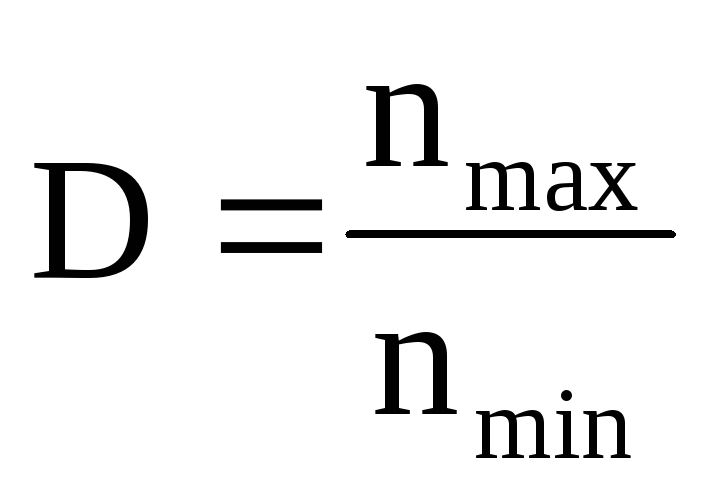

Любой способ регулирования характеризуют следующие основные показатели:

диапазон регулирования — отношение максимальной частоты вращения к минимальной, которое можно получить в приводе т.е.

плавность регулирования — число устойчивых скоростей, получаемых в данном диапазоне регулирования;

экономичность — учет затрат, связанных с созданием самого способа регулирования, и дополнительных потерь энергии, возникающих в приводе;

стабильность работы привода — изменение частоты вращения при изменении момента на валу двигателя. Стабильность работы целиком определяется жесткостью механических характеристик;

направление регулирования показывает, что частота вращения изменяется только вниз или только вверх от основной частоты вращения привода или же возможно регулирование и вверх и вниз.

Частоту вращения ротора асинхронного двигателя определяют по формуле:

где f— частота переменного тока; р — число пар полюсов обмотки статора; s — скольжение.

Из представленной выше формулы можно заключить, что частоту вращения асинхронного двигателя можно регулировать изменением одной из трёх величин:

— числа пар полюсов магнитного потока статора p;

— частоты тока в статоре f.

Рассмотрим возможности регулирования частоты вращения ротора путем изменения скольжения. Скольжение является функцией многих параметров двигателя:

где R1X1— активное и индуктивное сопротивление цепи статора,; R2, Х2— то же, ротора;

U — напряжение питания двигателя.

Из формулы видно, что для изменения скольжения s можно вводить дополнительные резисторы или индуктивности в цепи обмоток статора или ротора либо уменьшать напряжение питания двигателя.

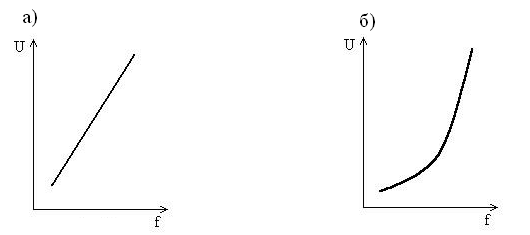

Известно, что максимальный момент асинхронного двигателя пропорционален квадрату напряжения сети и механические характеристики при различных напряжениях имеют вид, показанный на рис.5.8, a. Анализ этих характеристик совместно с характеристикой момента сопротивления Мс.г грузоподъемного устройства показывает, что регулирование частоты вращения возможно в очень узком диапазоне. При напряжении 0,6 Uндвигатель не запустится, так как Мп 2 = const. Характер зависимости напряжения питания от частоты для этого случая показан на рис.5.13 (б).

Рис.5.13 Характер зависимости напряжения питания от частоты для случая:

а) с постоянным моментом нагрузки

б) с вентиляторноым моментом нагрузки

При регулировании в области малых частот максимальный момент также уменьшается, но для данного типа нагрузки это некритично.

Используя зависимость максимального крутящего момента от напряжения и частоты, можно построить график U от f для любого типа нагрузки.

Важным достоинством скалярного метода является возможность одновременного управления группой электродвигателей.

Скалярное управление достаточно для большинства практических случаев применения частотно регулируемого электропривода с диапазоном регулирования частоты вращения двигателя до 1:40.

Векторное управление позволяет существенно увеличить диапазон управления, точность регулирования, повысить быстродействие электропривода. Этот метод обеспечивает непосредственное управление вращающим моментом двигателя.

Вращающий момент определяется током статора, который создает возбуждающее магнитное поле. При непосредственном управлении моментом необходимо изменять кроме амплитуды и фазу статорного тока, то есть вектор тока. Этим и обусловлен термин «векторное управление».

Для управления вектором тока, а, следовательно, положением магнитного потока статора относительно вращающегося ротора требуется знать точное положение ротора в любой момент времени. Задача решается либо с помощью выносного датчика положения ротора, либо определением положения ротора путем вычислений по другим параметрам двигателя. В качестве этих параметров используются токи и напряжения статорных обмоток.

Менее дорогим является частотно регулируемый электропривод с векторным управлением без датчика обратной связи скорости, однако векторное управление при этом требует большого объема и высокой скорости вычислений от преобразователя частоты.

Кроме того, для непосредственного управления моментом при малых, близких к нулевым скоростям вращения работа частотно регулируемого электропривода без обратной связи по скорости невозможна.

Векторное управление с датчиком обратной связи скорости обеспечивает диапазон регулирования до 1:1000 и выше, точность регулирования по скорости – сотые доли процента, точность по моменту – единицы процентов.

Преобразователь частоты – это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока (напряжения) одной частоты в переменный ток (напряжение) другой частоты.

Выходная частота в современных преобразователях может изменяться в широком диапазоне и быть как выше, так и ниже частоты питающей сети.

Схема любого преобразователя частоты состоит из силовой и управляющей частей. Силовая часть преобразователей обычно выполнена на тиристорах или транзисторах, которые работают в режиме электронных ключей. Управляющая часть выполняется на цифровых микропроцессорах и обеспечивает управление силовыми электронными ключами, а также решение большого количества вспомогательных задач (контроль, диагностика, защита).

Преобразователи частоты, применяемые в регулируемом электроприводе, в зависимости от структуры и принципа работы силовой части разделяются на два класса:

1. Преобразователи частоты с явно выраженным промежуточным звеном постоянного тока.

2. Преобразователи частоты с непосредственной связью (без промежуточного звена постоянного тока).

Каждый из существующих классов преобразователей имеет свои достоинства и недостатки, которые определяют область рационального применения каждого из них.

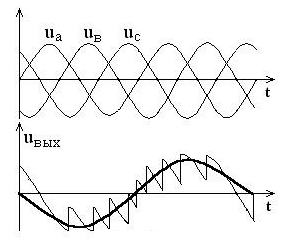

У преобразователей с непосредственной связью (рис. 5.14) силовая часть представляет собой управляемый выпрямитель и выполнена на не запираемых тиристорах. Система управления поочередно отпирает группы тиристотров и подключает статорные обмотки двигателя к питающей сети.

Рис. 5.14 Преобразователь частоты с непосредственной связью

Таким образом, выходное напряжение преобразователя формируется из «вырезанных» участков синусоид входного напряжения. На рис.5.15 показан пример формирования выходного напряжения для одной из фаз нагрузки.

Рис.5.15 Формирования выходного напряжения для одной из фаз нагрузки

На входе преобразователя действует трехфазное синусоидальное напряжение uа, uв, uс. Выходное напряжение uвых имеет несинусоидальную «пилообразную» форму, которую условно можно аппроксимировать синусоидой (утолщенная линия). Из рисунка видно, что частота выходного напряжения не может быть равна или выше частоты питающей сети. Она находится в диапазоне от 0 до 30 Гц. Как следствие малый диапазон управления частоты вращения двигателя (не более 1 : 10). Это ограничение не позволяет применять такие преобразователи в современных частотно регулируемых приводах с широким диапазоном регулирования технологических параметров.

Использование не запираемых тиристоров требует относительно сложных систем управления, которые увеличивают стоимость преобразователя.

«Резаная» синусоида на выходе преобразователя является источником высших гармоник, которые вызывают дополнительные потери в электрическом двигателе, перегрев электрической машины, снижение момента, очень сильные помехи в питающей сети. Применение компенсирующих устройств приводит к повышению стоимости, массы, габаритов, понижению к.п.д. системы в целом.

Наряду с перечисленными недостатками преобразователей с непосредственной связью, они имеют определенные достоинства. К ним относятся:

— практически самый высокий КПД относительно других преобразователей (98,5% и выше),

— способность работать с большими напряжениями и токами, что делает возможным их использование в мощных высоковольтных приводах,

— относительная дешевизна, несмотря на увеличение абсолютной стоимости за счет схем управления и дополнительного оборудования.

Подобные схемы преобразователей используются в старых приводах и новые конструкции их практически не разрабатываются.

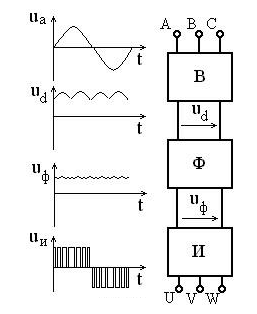

Наиболее широкое применение в современных частотно регулируемых приводах находят преобразователи с явно выраженным звеном постоянного тока (рис. 5.16.).

В преобразователях этого класса используется двойное преобразование электрической энергии: входное синусоидальное напряжение с постоянной амплитудой и частотой выпрямляется в выпрямителе (В), фильтруется фильтром (Ф), сглаживается, а затем вновь преобразуется инвертором (И) в переменное напряжение изменяемой частоты и амплитуды. Двойное преобразование энергии приводит к снижению к.п.д. и к некоторому ухудшению массогабаритных показателей по отношению к преобразователям с непосредственной связью.

Рис 5.16 Преобразователь частоты с звеном постоянного тока

Для формирования синусоидального переменного напряжения используются автономные инверторы напряжения и автономные инверторы тока.

В качестве электронных ключей в инверторах применяются запираемые тиристоры GTO и их усовершенствованные модификации GCT, IGCT, SGCT, и биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT.

Главным достоинством тиристорных преобразователей частоты, как и в схеме с непосредственной связью, является способность работать с большими токами и напряжениями, выдерживая при этом продолжительную нагрузку и импульсные воздействия.

Они имеют более высокий КПД (до 98%) по отношению к преобразователям на IGBT транзисторах (95 – 98%).

Преобразователи частоты на тиристорах в настоящее время занимают доминирующее положение в высоковольтном приводе в диапазоне мощностей от сотен киловатт и до десятков мегаватт с выходным напряжением 3 — 10 кВ и выше. Однако их цена на один кВт выходной мощности самая большая в классе высоковольтных преобразователей.

До недавнего прошлого преобразователи частоты на GTO составляли основную долю и в низковольтном частотно регулируемом приводе. Но с появлением IGBT транзисторов произошел «естественный отбор» и сегодня преобразователи на их базе общепризнанные лидеры в области низковольтного частотно регулируемого привода.

Тиристор является полууправляемым приборам: для его включения достаточно подать короткий импульс на управляющий вывод, но для выключения необходимо либо приложить к нему обратное напряжение, либо снизить коммутируемый ток до нуля. Для этого в тиристорном преобразователе частоты требуется сложная и громоздкая система управления.

Биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT отличают от тиристоров полная управляемость, простая неэнергоемкая система управления, самая высокая рабочая частота

Вследствие этого преобразователи частоты на IGBT позволяют расширить диапазон управления скорости вращения двигателя, повысить быстродействие привода в целом.

Для асинхронного электропривода с векторным управлением преобразователи на IGBT позволяют работать на низких скоростях без датчика обратной связи.

Применение IGBT с более высокой частотой переключения в совокупности с микропроцессорной системой управления в преобразователях частоты снижает уровень высших гармоник, характерных для тиристорных преобразователей. Как следствие меньшие добавочные потери в обмотках и магнитопроводе электродвигателя, уменьшение нагрева электрической машины, снижение пульсаций момента и исключение так называемого «шагания» ротора в области малых частот. Снижаются потери в трансформаторах, конденсаторных батареях, увеличивается их срок службы и изоляции проводов, уменьшаются количество ложных срабатываний устройств защиты и погрешности индукционных измерительных приборов.

Преобразователи на транзисторах IGBT по сравнению с тиристорными преобразователями при одинаковой выходной мощности отличаются меньшими габаритами, массой, повышенной надежностью в силу модульного исполнения электронных ключей, лучшего теплоотвода с поверхности модуля и меньшего количества конструктивных элементов.

Они позволяют реализовать более полную защиту от бросков тока и от перенапряжения, что существенно снижает вероятность отказов и повреждений электропривода.

На настоящий момент низковольтные преобразователи на IGBT имеют более высокую цену на единицу выходной мощности, вследствие относительной сложности производства транзисторных модулей. Однако по соотношению цена/качество, исходя из перечисленных достоинств, они явно выигрывают у тиристорных преобразователей, кроме того, на протяжении последних лет наблюдается неуклонное снижение цен на IGBT модули.

Главным препятствием на пути их использования в высоковольтном приводе с прямым преобразованием частоты и при мощностях выше 1 – 2 МВт на настоящий момент являются технологические ограничения. Увеличение коммутируемого напряжения и рабочего тока приводит к увеличению размеров транзисторного модуля, а также требует более эффективного отвода тепла от кремниевого кристалла.

Новые технологии производства биполярных транзисторов направлены на преодоление этих ограничений, и перспективность применения IGBT очень высока также и в высоковольтном приводе. В настоящее время IGBT транзисторы применяются в высоковольтных преобразователях в виде последовательно соединенных нескольких единичных модулей.

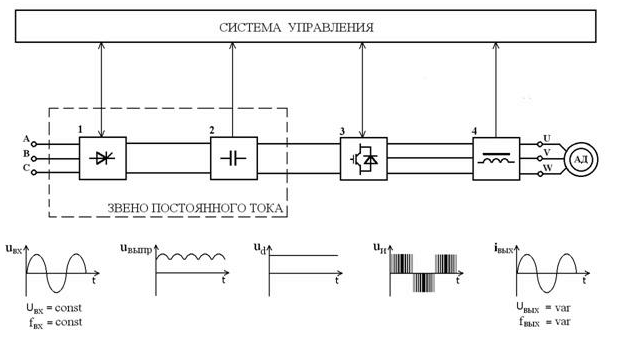

Типовая схема низковольтного преобразователя частоты на IGBT представлена на рис. 5.17 В нижней части рисунка изображены графики напряжений и токов на выходе каждого элемента преобразователя.

Переменное напряжение питающей сети (uвх.) с постоянной амплитудой и частотой (Uвх = const, fвх = const) поступает на управляемый или неуправляемый выпрямитель (1).

Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения (uвыпр.) используется фильтр (2). Выпрямитель и емкостный фильтр (2) образуют звено постоянного тока.

С выхода фильтра постоянное напряжение ud поступает на вход автономного импульсного инвертора (3).

Автономный инвертор современных низковольтных преобразователей, как было отмечено, выполняется на основе силовых биполярных транзисторов с изолированным затвором IGBT. На рассматриваемом рисунке изображена схема преобразователя частоты с автономным инвертором напряжения как получившая наибольшее распространение.

Рис. 5.17 Типовая схема преобразователя частоты на IGBT транзисторах

В инверторе осуществляется преобразование постоянного напряжения ud в трехфазное (или однофазное) импульсное напряжение uи изменяемой амплитуды и частоты. По сигналам системы управления каждая обмотка электрического двигателя подсоединяется через соответствующие силовые транзисторы инвертора к положительному и отрицательному полюсам звена постоянного тока. Длительность подключения каждой обмотки в пределах периода следования импульсов модулируется по синусоидальному закону. Наибольшая ширина импульсов обеспечивается в середине полупериода, а к началу и концу полупериода уменьшается. Таким образом, система управления обеспечивает широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) напряжения, прикладываемого к обмоткам двигателя. Амплитуда и частота напряжения определяются параметрами модулирующей синусоидальной функции.

При высокой несущей частоте ШИМ (2 … 15 кГц) обмотки двигателя вследствие их высокой индуктивности работают как фильтр. Поэтому в них протекают практически синусоидальные токи.

В схемах преобразователей с управляемым выпрямителем (1) изменение амплитуды напряжения uи может достигаться регулированием величины постоянного напряжения ud, а изменение частоты – режимом работы инвертора.

При необходимости на выходе автономного инвертора устанавливается фильтр (4) для сглаживания пульсаций тока. (В схемах преобразователей на IGBT в силу низкого уровня высших гармоник в выходном напряжении потребность в фильтре практически отсутствует.)

Таким образом, на выходе преобразователя частоты формируется трехфазное (или однофазное) переменное напряжение изменяемой частоты и амплитуды (Uвых = var, fвых = var).

Источник